突发公共卫生事件下大学生心态行为分析及对策研究

姜胜华 张平 余翰武

摘要:突发公共卫生事件由于其突发性、威胁性和不可知性,往往对人类生存和发展带来不可低估的影响。受新冠病毒疫情的影响,我院学生的心态及行为都发生了一定变化。调查显示,新冠病毒疫情对大学生的认知程度、行为活动和心理情绪等都产生了不同程度的影响。经过本次调研分析从认知特征、行为方式、情绪状态与变化及应对方式入手,对大学生心理健康问题的进行研究,有助于大学生增强心理保健意识,避免突发性心理危机事件的发生,并为大学教育与管理提供参考。

关键词:突发公共卫生事件;新冠病毒疫情;心态;行为活动

突发公共卫生事件(Emergent events of public health,以下简称突发事件)是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重損害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。近年来,接连发生了日本福岛核泄漏、9.0级地震海啸、澳大利亚山火、美国大流感、非洲埃博拉病毒爆发、SARS疫情,以及始自去年冬湖北武汉、今年春波及全国36个省市的新型冠状病毒(2019-nCoV),它也在国外一些地区流行,截至3月3日共有69个国家和地区出现确诊病例、疑似患者和死亡人数。

实际上,突发事件对人类生存和发展的影响不可低估。此次新型冠状病毒疫情的迅速出现及蔓延,对人们的心理产生了很大影响,进而导致行为上的某些异常。居家抗疫的大学生的心态及行为发生了哪些变化,其学习和生活受到了哪些影响,应采用哪些措施才能更好地加强对学生心理的疏导和管理,这是我院上下极为关注的焦点问题。为此,我们自拟问卷,采用不记名方式,对学院8个专业的1000多名学生在抗击新冠病毒疫情期间的心态及社会行为进行了调查,共收回有效问卷947份,用SPSS17.0统计软件对数据进行了分析,以期能及时发现心理问题,早期干预。

一、对象和方法

1.对象

2020年1月整群随机对湖南科技大学大一至大五学生进行问卷调查,发放的问卷1032份,资料全部完整合格的有效问卷947,其中男生389名,女生558名。所有学生年龄在19-25岁之间,身体健康,家人均未被隔离,也非治疗新型冠状病毒性肺炎的一线医护人员。

2.问卷内容

问卷参照“中国精神障碍分类与诊断标准(CCMD-3)”,并结合大学生的心理特点自行编制,内容包括大学生的一般情况,对新冠肺炎认知部分、行为部分及心理情绪3部分,分别考查学生面对新型冠状病毒性肺炎流行时的认知特征、行为方式、情绪状态与变化及应对方式,由学生采用不记名的形式自行填写后收回。

3.方法

问卷采用问卷星软件进行发放与收集,调查获得的数据均以具体数字及百分率表示,采用t检验进行统计学比较,P<0.05认为有显著性差异,以上各统计分析均使用SPSS17.0统计软件完成。

二、结果

1.大学生对新型冠状病毒认知程度的调查

综合被调查者的回答,我们发现大学生对新冠病毒的认知程度比较高,问卷主要从两个方面调查大学生对新冠病毒的认知程度:了解情况及渠道和疫情认知情况。

(1)对新冠病毒信息的了解情况及渠道

统计表明,有98.81%的学生对新型冠状病毒信息非常关心或比较关心,只有1.19%的学生不太关心信息;在最为关注的新型冠状病毒信息中,依次为疫情通报(94.82%)、本地疫情(82.07%)、疫情知识(73.31%)、疑似病人的行踪(43.82%)等。

通过统计,大学生获得新型冠状病毒信息的主要渠道依次为网络(98.8%)、电视(62.55%)、亲友(52.19%)、短信(33.07%)、同学(33.07%)、文件报纸等(27.89%)、其他方式(15.14%)。

在对大众媒体新冠病毒新闻报道的信任度方面,95.8%的大学生都比较信任或很信任,有4.2%的学生持保留态度;14.3%的大学生认为政府每天公布的疫情信息量较少,应该每天通报更多疫情信息,而80.47%的大学生认为政府每天公布信息量比较适度,只有5.18%的大学生认为信息量偏多。

(2)对新型冠状病毒的认知

统计表明,有96.3%的学生对新型冠状病毒知识非常了解,仅有3.7%的学生了解一部分,说明我国抗击新型冠状病毒的宣传总体是有效的,学生对此也很重视。基于对新冠病毒的了解情况,学生对自己是否会被感染、是否会威胁生命认知如表1。

在对网络上宣传的多种中药配方治疗方案及“双黄连”医药治疗疫病方面,学生的信任程度如表2。

同时,54.18%的学生认为新冠病毒期间暴露出人们的卫生常识“比较缺乏”或“非常匮乏”。其中二年级学生认为“非常匮乏”的比率最高。有15.3%的学生甚至认为吃补品可以预防传染,另有35.3%的学生说不清。

2.大学生对抗击新型冠状病毒行为活动的调查

对抗击新型冠状病毒行为活动的调查主要包括行为和影响变化两个方面。

(1)抗击新型冠状病毒行为调查分析

在抗击新冠病毒期间,出现过两次抢购事件,抢购“双黄连”和口罩,对此也调查了大学生关于抢购物资的情况。统计表明,大学生对于“双黄连”能治疗新冠肺炎这类谣言比较理智,96.02%的学生表示不会抢购,对于重要的预防必备物资口罩,38.65%的学生表示会抢购,47.41%的学生不会抢购,另外13.94%的学生则说不清。

面对疫情,学生对个人预防措施的看法如表3。

(2)行为影响变化的调查分析

统计表明,94.32%的学生认为疫情对人们的行为产生了很大影响,其中43.43%的学生认为影响非常大,仅有5.18%的学生认为没有产生影响。影响比较大的行为活动包括:上学(92.83%)、旅游(22.31%)、谈恋爱(18.32%)、找工作(10.35%)、其他活动(38.25%)。

在抗疫封村、封城、封小区期间,大学生们大多数都未外出,学生的行为受到一定的影响,统计发现,在家中有53.39%的学生反映跟家人的关系更加亲近了,只有2.39%的学生认为关系更远了。55.78%的学生反映常产生莫名烦躁的情绪,女生比男生数量更多,其中有37.04%的学生与家人或朋友产生摩擦,有2.79%的人说不清,这个比例提醒我们应加大心理疏导的力度。

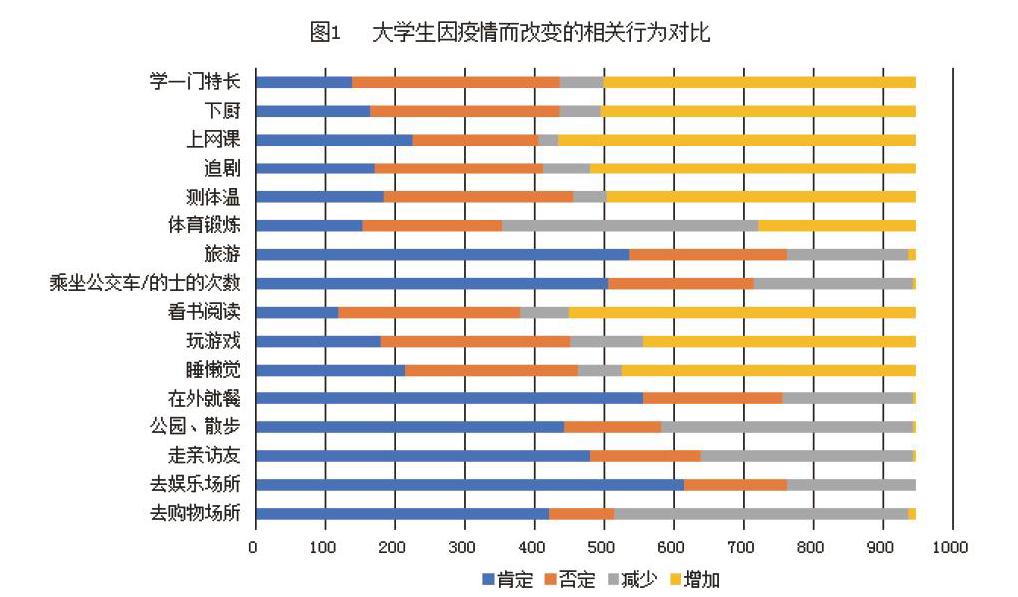

本调查中,反映新冠病毒疫情流行期间,大学生相关行为的改变,共有16个问题,调查结果显示大学生主动性改变生活方式的比例较高,达到73%以上。见图1,其中增加上网课、看书阅读、下厨、追剧、学一门特长等行为的比例均在47%以上,有关生活形态的行为诸如去娱乐场所、购物场所、走亲访友、乘公车等,改变程度达72.51%-90.04%,与商业零售业、娱乐业、餐饮业、交通业等方面有关。

3.大学生对抗击新型冠状病毒心理情绪的调查

对于新冠病毒,学生的基本心态是平静(86.06%)、紧张(26.29%)、烦躁(19.52%)、恐惧(10.36%)、憤怒(10.35%),无助(5.98%)和悲观(4.38%)。经历过2003年非典疫情的经历和影响,很多学生对待新冠病毒的心态都趋于平静,但值得我们关注的是有少部分学生有无助和悲观的情绪。

另有数据显示,有95.22%的学生表示能够坦然面对这次疫情,73.31%的学生认为新冠病毒疫情对他们造成的压力属于一般水平,仅4.78%的人认为思想压力很大。同时,学生在1月前后期对新冠病毒的心理反应差异较大。在12月底至1月初期,新冠病毒疫情信息很少,疫情处于初期阶段,未全面爆发,随着1月20日钟南山院士肯定了新冠病毒存在人传人的现象,1月23日10时起武汉宣布封城,进入1级应急响应,学生的紧张情绪大幅度提升(提升了15%),但由于1月份这段时间各类宣传科普消息的传播,学生积极应对疫情,平静情绪只提升9%,不知所措和无感的情绪减少了不少(如图2)。从男女性别对比来看,女生表现出来的紧张情绪比男生更甚。

在本调查中,数据发现在不同地域发生疫情时大学生的心理情绪变化也有很多差异。差异最明显的情绪是紧张,当武汉出现疫情时,有45.42%的学生感到心理紧张,当所在市县出现疫情时,有60.16%的学生感到心理紧张,当所在社区出现疫情时,达到75.29%的学生感到心理紧张。慌乱和烦恼感,也呈这类变化趋势,但差异没有紧张感变化大(如图3)。

经数据统计,学生感到心理紧张的原因是“传染”(80.87%)和死亡(56.97%),在疫情后期各地宣布封城后,学生对是否接触疑似病例感到更加紧张。学生认为新冠病毒疫情暴发初期对社会造成较严重的恐慌的主要原因是谣言(87.09%)和人们对疫情的无知(83.51%)。后期学生认为确诊人数、死亡人数和疑似人数等数据的增加也给社会造成了不小的恐慌,但随着治愈人数的增加,这种恐慌也在逐渐减小。

在对当地政府/社区/小区/学校的防治措施是否满意问题进行统计表明,96.02%的学生防治措施是正确而且及时的,但也有3.98%的学生认为措施中存在不足,比如不够及时、设备欠缺等。学生认为政府/社区/小区/学校在对抗疫情的战斗中最值得称赞的是各部门高度重视(85.2%)、查撤渎职干部(58.07%)、措施得力(73.76%)、经费投入(48.83%)、反应及时(38.07%)。

学生认为各部门在今后处理类似突发公共卫生事件中应该注意的问题依次为将公共卫生加入城市规划中(86.96%)、提前制定应急预案(83.45%)、完善应急时期的法律制度(80.23%)、增加公共卫生事业经费投入(75.63%),信息公开(73.25%)、严惩渎职干部(69.63%)。

三、数据分析与对策研究

统计结果显示,高达98.81%的学生对新冠病毒疫情信息非常关心或比较关心,96.02%的学生对各部门的防治措施比较满意,有85.66%的学生对控制疫情,取得胜利非常有信心,这说明各政府/社区/小区/学校在新冠病毒疫情信息、知识的传播与宣传上是非常到位的,采取的措施也基本有效,学生在疫情期间的认知、活动行为和心理情绪基本保持平稳。同时,调查也暴露出学生存在的诸多问题。如:有1/4的学生对自己是否会被传染、病毒是否会危害生命认为说不清,更有8.76%的学生选择听天由命,在对网络信息认知方面,竟分别有40.24%和31.47%的学生对网上宣传的中药配方治疗方案和双黄连治疗疫病的信息认为说不清,近1/10的学生相信网上宣传的这类信息。面对病毒疫情,学生中不同程度地出现一些心理问题,如55.78%的学生常产生莫名烦躁的情绪,其中37.04%的学生更是与家人或朋友产生了摩擦等不当行为,还有近1/10的学生出现恐惧、愤怒、无助和悲观的情绪,更有26.29%和19.52%的学生分别出现了紧张和烦躁的情绪,而他们紧张和烦躁的原因是他们的诸多行为活动,诸如旅游、谈恋爱、其他活动等受到了限制,而这些与新冠疫情本身关系不大,这说明还有相当数量的学生对新冠病毒疫情的危害性存在模糊认识。

针对调查中发现的问题,我们应有的放矢地做好以下几个方面的工作。

1.发扬科学精神,保持良好心态

由于新冠病毒疫情袭来的突发性、严重性、不可知性,给不少学生带来普遍的紧张、恐惧、无助、悲观、烦躁等不同程度和性质的心理问题。少部分学生对各类网络传言更是不置可否,有的甚至相信了个别谣言。根据过往应对突发公共卫生事件的工作经验表明,突发事件发生时,开展广泛深入的健康教育和健康促进活动,可以使学生正确了解有关知识,增强学生的心理承受能力和应变能力。为了缓解新冠病毒疫情流行带来的心理压力,在学生中进行科学精神宣传,保持良好心态教育,是十分重要和必要的。

2.增强防范意识,树立必胜信念

本次调查发现,大部分学生比较重视新冠病毒的预防,采取了防控措施,但也有少部分学生不以为然,持有听天由命的态度,有少部分学生听到疫情消息后,心态表示无感,这也暴露出学生中存在的麻木思想,这种“麻木”是极为有害的。更有约13.15%的学生对是否有控制疫情的信心表示说不清或者没有信心。我们应教育学生以正常心态对待新冠病毒疫情,坚定必胜信心,相信中国将取得疫情防控阻击战的胜利,增强防范意识,并做好与新冠病毒长期作战的准备,既不能轻视疫情,也不能在初见成效的时候放松警惕。

3.加强预防性健康教育,培养自我心理调节防御机制

调查发现,当新冠病毒距离自身远近不一时,学生们的心理应激反应不一,当距离越近,心理反应愈强烈,感觉自身安全受到威胁,平静度明显下降,紧张、恐惧、愤怒、慌乱、烦恼等情绪反应更加强烈。这与突发公共卫生事件对个人自身的威胁程度不同有关,当威胁程度越高,学生们的反应就越强烈。因此需要加强突发公共卫生事件的预防性健康教育,培养学生自我心理调节防御机制。预防性健康教育,让学生们充分了解突发公共卫生事件的防治知识以及自身责任和义务,培养学生的应急能力。恐慌来源于无知,要战胜恐慌,就需要科学认识新冠病毒疫情,采取科学的措施,不信谣不传谣。根据过往的经验来看,学生在对病毒疫情有了一定的科学认识后,紧张和恐慌情绪就会得到极大缓解,甚至消除。另一方面,事中有针对性地提供心理保健咨询服务,加强对学生的心理疏导工作,分析学生存在焦虑和恐惧的程度及原因,对症下药的心理疏导能够释放学生紧张焦虑的情绪,积极引导学生运用心理调整方法,试着接纳自己所出现的恐惧感、紧张情绪。

参考文献

[1]中华人民共和国卫生部.突发公共卫生事件应急条例.北京,2003

[2]王一平,罗跃嘉.突发公共卫生事件下心境障碍的特点与应对[J].心理科学进展.2003.11(4):387~392.

[3]陈志刚,陆素琴,纪喆.大学生对突发公共卫生事件关注度调查[J].中国会议.2015(09):23.

[4]陈志刚,姜佳星,陆素琴.对高校学生突发公共卫生事件认知行为的调查分析[J].灾害医学与救援.2014(08):16-18.

[5]赵小彦,丁三青,陈晓彬.高校突发事应急管理及预案模式分析[J].邢台学院学报.2019(12):15.

[6]孙艳红.大学生突发公共卫生事件知识与应对策略分析[J].中国农村卫生.2019(08):15-18.