梁士诒:一位被遗忘的金融书法家

俞 栋

民国历史上的总理实在太多,梁士诒可能是其中最不为人知的一位。他既无法望孙中山之项背,即使与段祺瑞、熊希龄1熊希龄(1870 年7 月23 日—1937 年12 月25 日),字秉三,别号明志阁主人、双清居士。湖南湘西凤凰人,祖籍江西丰城石滩。曾任北洋政府第四任国务总理,民国时期政治家、教育家、社会活动家、实业家和慈善家。、陆徴祥2陆徴祥(1871 年6 月12 日—1949 年1 月15 日),字子欣,上海人,原籍江苏太仓。毕业于广方言馆和同文馆,随清朝驻俄、德、奥、荷四国钦差大臣许景澄在驻俄使馆任翻译,此后即一直在外交界服务,成为中国第一代职业外交家。一战结束后,曾代表中华民国率代表团赴法国参加巴黎和会。民国第一届内阁夭折后,陆征祥出任新内阁总理。等相比亦去之甚远,除了财政与金融界的少数人知道外,他几乎已被人遗忘。实事求是地讲,他是位很高明的金融家,但于政治实在“外行”,当“总理”委实有点才非所用,难为他了。

梁士诒(1869—1933 年),字翼夫,号燕孙,广东三水人,光绪进士,授翰林院编修,历任清邮传部大臣、国务大臣、铁路总局局长;曾参与袁世凯胁迫清皇室退位活动,民初任袁世凯总统府秘书长、交通银行总理、财政部次长、北洋政府国务总理等职务,素有“活财神”“二总统”之称;被《纽约时报》称为“中国的大脑”“王座背后的权臣”;与他打过交道的美国驻华公使芮恩施将之比作“中国的摩根”,系清末民初中国政坛上的风云人物,集经济学家、银行家、政治家于一身。

梁士诒虽不经意于辞章之学,但确是一位精通诗文、工于书法的文人士大夫,而决非不学无术、只善钻营之政客。有史为证。1903 年6 月(光绪二十九年),梁在京应试,取得了经济特科试第一名,朝野上下有“特元”之誉。但遗憾的是,当时慈禧太后却听信流言,因其姓梁且为广东人,误将其认为是梁启超的族亲,故被“误伤”,无奈落第。此番遭遇颇似另一位民国总理谭延闿。

殊不知,这一变故反使梁士诒在京师官员中声名大噪。当时任直隶总督的袁世凯闻讯礼聘其至天津,委任北洋总书局总办。翌年秋,清廷派唐绍仪为议藏约全权大臣,唐提议梁出任参赞协助;1905 年初,二人联袂出使印度,经数月努力,与英国签订《续订藏议条约》,确认中国对西藏拥有领土主权。其间,梁派人调查印度鸦片的种植、制炼、税收等情况,撰写详细报告,并拟出各种禁烟方案,促成清廷颁布《禁烟谕令》31906 年9 月。。不久,他受任铁路总文案,自此与铁路事业有了不解之缘。1906 年9 月,邮传部成立,铁路均改归部辖;裁撤督办大臣,梁士诒一跃成为五路提调处提调,主持全国七分之五的铁道业务,无疑成为交通系实权人物。

在梁士诒亦官亦商的政商道路上,交通银行无疑是其中最重要的驿站。1907 年(光绪三十三年)梁士诒奏请设立“交通银行”。因为,他看到借款所办各铁路,依合同规定,存放款项一向由外国银行分储,汇款亦由外国银行汇划,损失太多,因建议邮传部“设立银行,官商合办,股本银五百万两,招募商股六成,先由邮传部认股四成,以应开办之用,名曰交通银行,将轮、路、电、邮各局,向由洋商银行存款者,改由该行经理,就邮传部各项散款,合而统计,以握其经画之权,一切经营悉照各国商业银行办法……与中央银行性质截然不同,将来扩充邮政,凡邮便汇兑,邮便储金,及联络海外华侨递信汇兑诸事,调度较灵。愈足以坚人信,故轮路电邮四者互为交通,而必资银行为之枢纽,即中央银行划一全国币制,得铁路、车站、电报、邮政各局所为之经理汇兑储金,使国币通行内地,而乡曲沿用生银之习,亦可渐次改良。交通银行之设,外足以收各国银行之利权,内足以厚中央银行之势力,是轮路电邮实受交通利便之益,而交通利便,同不仅轮路电邮实受其益己也”。应该说,这是创立交通银行的初衷和理想。其实,交行初设时总理为李经楚,协理周克昌,梁士诒不过是帮理。但其后因政治关系,梁士诒先后出任该行总经理、董事长,渐渐成为“灵魂”人物。从这点来看,梁士诒无疑是交行史上乃至中国金融史上一个绕不过去的人物。

但毋庸讳言,在“洪宪公案”中,梁士诒无疑是有责任的。为了自己的政治前途,他支持帝制,并为“帝制”运作调取资金,变成了袁世凯的“后路粮台”,这些财政施为是应予批判的。但洪宪后,张勋复辟,梁士诒却自香港急电冯国璋、段祺瑞、唐绍仪,劝其讨逆,并去电指示叶恭绰以银钞200 万元以作军饷,这也可以说是其“自救”之举。其后,国内军阀横行,内乱频仍,各地银行更时常被军人视作私人粮台。因此,梁士诒在1918 年6 月出任交通银行董事长后,就手撰国民须知数千言,刊印十万册分送各地,请一致信赖与爱护中国、交通两银行,以巩固本国金融机关4当时梁士诒提出三点:(一)请中央政府与独立及非独立各省,凡军事及行政费用,不得以势力迫两银行总分行担负;(二)请中央政府与独立及非独立各省认中国、交通两行为全国人民之金融机关,不能认为一方之机关,对于两行之事务,视为中立,双方一同保护,照旧营业;(三)由各地商会劝告人民,对于两银行持绝对的信用态度,由商会任维持之责;(四)望中央与独立及非独立省份之官吏人民,共同遵守,国家兴废,种族存亡,实于此卜之。,可见他对此事的重视。1927 年冬,国民政府迁都武汉,财政部长宋子文曾连发数电请其赴汉共商大计。但梁未即行,仅派代表赴汉与宋及当时中央银行行长磋商决定:“对于军需借款巨数,当时市况,势难办到,往返电商结果。许中国银行在同行往来项下透支,以五十万元为限;订明所取交通银行钞票,必须运往湘豫赣皖四省敌前使用,以免即来兑现;汉口中央银行钞票就地发行由交通行代兑;如此一转移间,市面不致牵动;中国银行及他银行若能照此办法,中央银行至少可有三四百万元往来之活动,于军事商业,均有裨益,国民军财政,从此可宽裕矣。”“至对于银行将来之事业,拟以三行合作为最有便利之结合,凡属通商大埠,有中交两行分行之处。均设中央银行分行,互相扶助,则无往不利矣。”这可说是实行交通银行最初创立时所持的“内足以厚中央银行之势力”的目标。因此,在北伐前后的南北大变局中,梁士诒作为交行灵魂人物,其在南北间的运筹,虽然难以排除政治投机的成分,但更多还是呈现了一位银行家在政权更迭中的现实顾虑及复杂应对。梁士诒和交通银行,或为此一时期银行家、银行及政治间交缠纠葛的一个典型例证。

实事求是地讲,梁士诒是一位实干家。民国财政学家贾士毅5贾士毅(1887—1965 年),字果伯,号荆斋,江苏宜兴人,民国时期教授、会计学家、财政学家、国民政府财政部常务次长,江苏省国民政府代理主席。青年时东渡日本明治大学求学,获政治学士学位。期间,清朝政府曾授予其“法政科举人”头衔,归国后在民国政府担任要职,并热衷于教育事业,担任民国多所大学课任教授,促进民国财政学发展。曾评价梁说:“早年科举高中入第,录进词馆,气度豁达,见识远大,处事刚果,重实践而不空谈,做事有魄力。”比如,他所推行的理财政策绝不仅仅是为袁世凯个人计,成功发行的民三、民四公债6民三公债于1914 年8 月开始发行,还本付息的期限为12年;民四公债于1915 年2 月起售,还本付息期限为8 年。两项公债在短期内均超额完成预定债额。,对弥补国库空虚、恢复民众对政府的信任同样意义重大。又如,他感到各省滥发纸币扰乱金融秩序, 便于1913 年11 月呈请政府下令禁止滥发纸币,先从滥发最严重的湖南省收回滥币一千余万元, 后又自广东收回滥币三千多万元;1914 年1 月其主持财政会议,并通过《国币条例》和《国币条例实行细则》, 提出采用银本位制,本币为银元,同时明确规定了主币、辅币的重量和成色等;同年12 月, 天津造币厂开始铸造新银元,即后来俗称的“袁大头”,因新币重量、成色、形制均严格按照规定,故发行后受到全国欢迎, 在各地通行无阻。这些举措对统一币制、稳定金融、发展经济均起到了积极作用。再如,他倡导土货和民族产品出口,大力发展实业,1914 年5 月其就因国内茶叶连年滞销呈请大总统, 准予减轻茶叶出口税以兴实业,接着又集资创办通惠实业公司;1915 年2 月又呈请将七种工业品减免关税;同年3 月为发展教育而饬总税务司豁免图书二五附税,等等。虽然在政治上,梁士诒的某些行迹不为世人所谅,但在经济金融领域,其贡献还是应被客观看待的。尤其是他的理财方略,有许多可足称道之处,值得后人研究、总结和借鉴。

如果说,梁士诒的经济管理能力和金融理财水平得到了世人的认可,如今亦为学界所关注和研究,那么作为其个人学养的书法造诣却被世人忽略,至今鲜有人提及。好在笔者近年来一直致力于艺术金融这个交叉学科领域的研究,挖掘了一大批曾任职金融界或与金融界有密切往来的金石书画家,其中不乏被历史尘埃淹没的“高手”。这不仅有利于不断丰富近现代书画史,更为国内金融史研究开辟了一个“从艺术看金融”的全新视角和领域。

言归正传。谈到民国书法,其实质与政治格局一样,亦可谓“诸侯争霸、群雄四起”。在那个刚解除帝制的时期,新旧交替、西学东渐,文化与艺术得到了极大的自由和释放。无论书法、绘画,还是诗词、文章都有了崭新的面貌。康有为、孙中山、于右任、张大千、张謇、袁克文、冯超然、林长民、蔡元培、吴昌硕……他们或是掀起过历史改革巨浪的前贤,或是留洋归来拯救中华的斗士,或是善用笔墨描绘内心世界的书画大家。在那个特殊的时代,他们用毛笔和书法——这一最中国、最传统的方式以墨寄心、以笔赋情,发出了时代的呐喊。诸君子之风度、气质、学识,也都蕴藏在这笔墨之中。

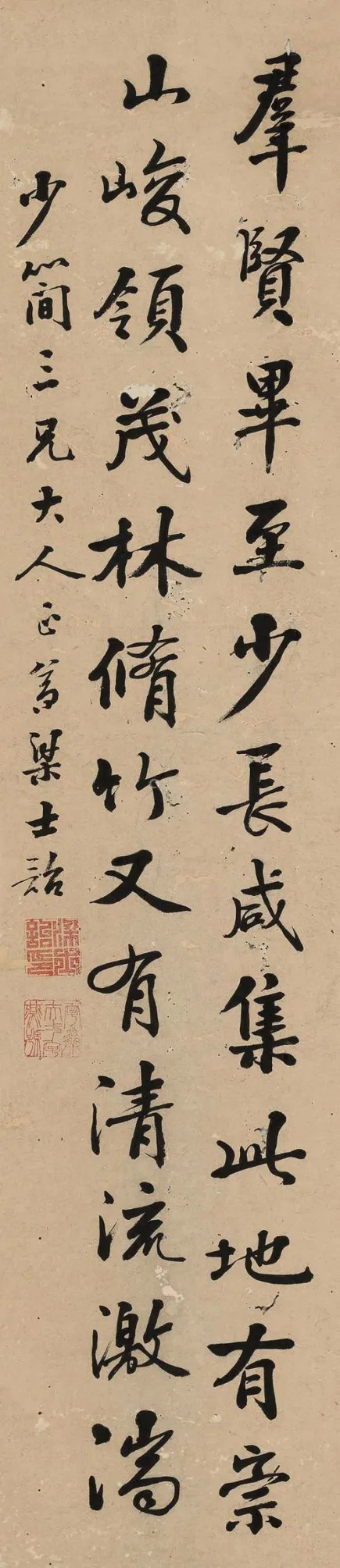

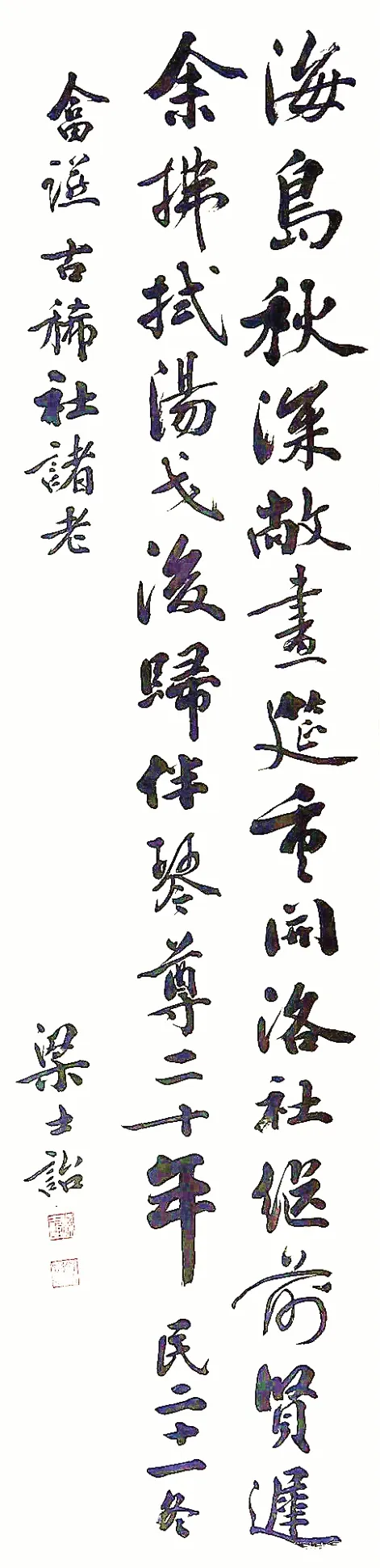

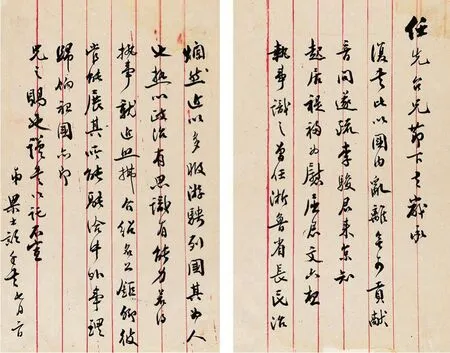

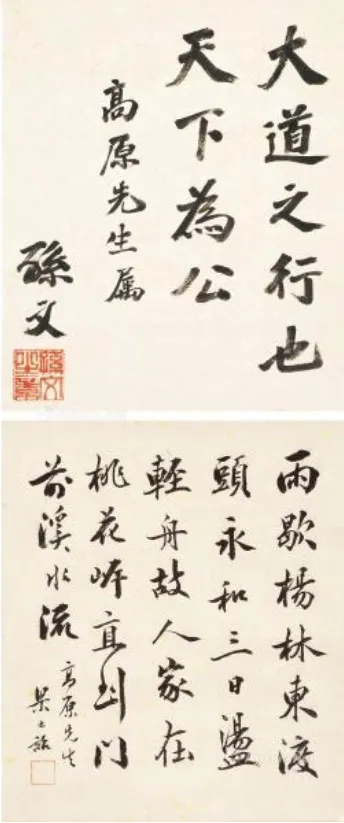

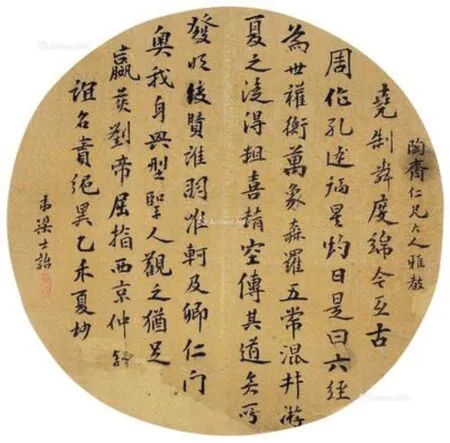

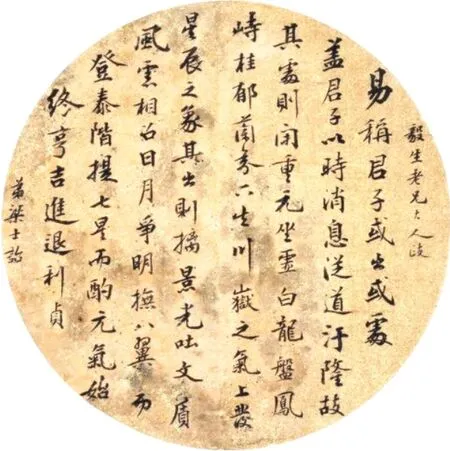

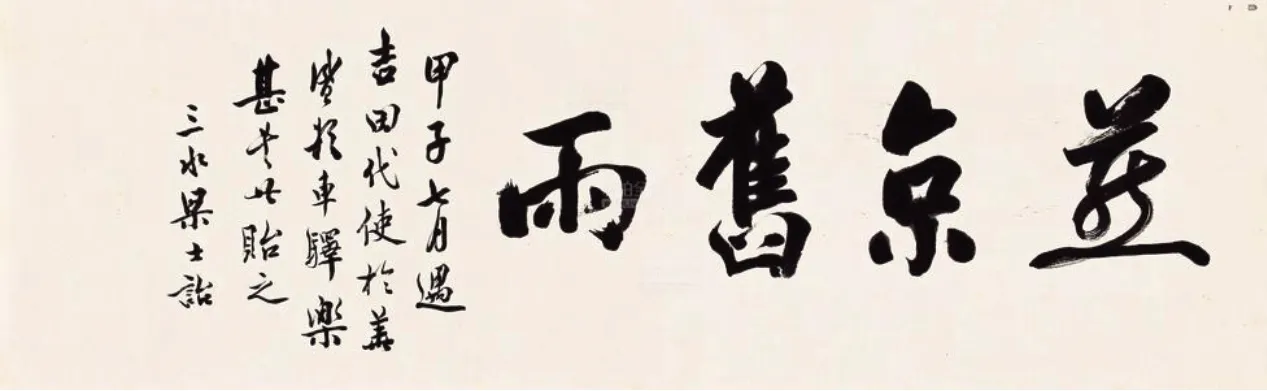

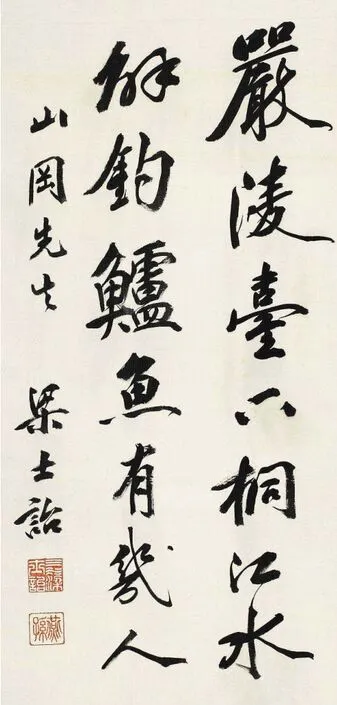

梁士诒在书法上的名头固然不及民国“四大家”7谭延闿、胡汉民、吴稚晖(吴敬恒)和于右任。响亮,但若论书艺其亦不逊色,甚至比某些名家有过之而无不及。从童年时代读私塾开始,他就在父亲梁知鉴和塾师的严格指导下学习书法,初学颜真卿《多宝塔》,临过颜的《争座位》《三谢帖》和大字《麻姑仙坛记》等,后又易宗李北海,全力临《云麾将军李思训碑》《麓山寺碑》《清华寺碑》等,一变颜鲁公之习,悟得唐人用笔之法,复上溯“二王”,间临《石门造像记》《张猛龙碑》等,将名碑法帖参互研习,书艺渐精。后梁士诒虽跻身政坛,亦无意于在翰墨上出人头地,且随着官位的不断提升,政务日趋繁忙,但其却一直都未停止过对书法的偏好与学习。好在传统意义上的书法作品,其创作目的很大程度上是以实用为主,而不是以纯粹的艺术审美为旨归。其时,公文处理均用毛笔,正好使他习字与公务两不误。正是在这种日常性书写中,他将历代碑帖中有益的精华化为自己的笔墨语言,“会通于意态之际”(明·项穆),从而达到广览博收、取精用宏之效果。从其存世作品来看,以信札、对联、扇面、横批等为主,且以楷书和行书这两种实用性书体见长。其书用笔方圆并施,线条舒展雅致,纤细而不羸弱,秀挺而富有弹力;笔画或仰或俯,或轻或重;结构严谨,欹侧而取姿秀美;字形大小参差,简繁穿插,从而形成了一种节奏明快、骨力洞达、肌腴筋健、刚劲蕴藉的艺术特色,呈现出浓郁的晋唐气象。

由于梁士诒长期从事宏观经济金融管理工作,所以对大局的预判和掌控能力胜于常人。而这种职业敏感和习惯也会自觉或不自觉地反映到其书写上来,即十分注意处理空间分割与整体布局。在他看来,写字并不难,难在布局:字有大小、繁简、长短。一句中有时几个字重叠相连,如一山复一山,或行行重行行,知之为知之等,如果在落笔前不先打“腹稿”,在挥毫途中再思索变化,就难以达到一气呵成之妙,即使每个字都写得很精彩,也不甚可观矣。

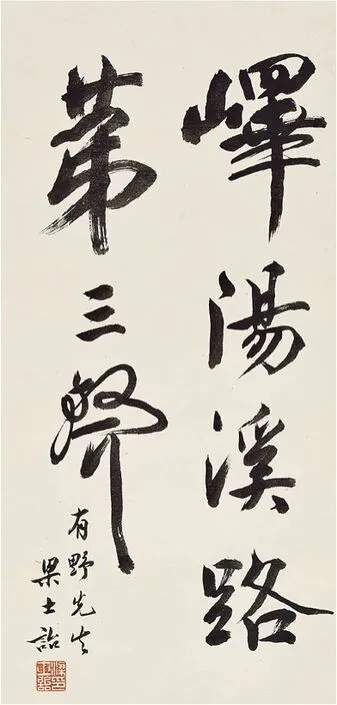

尤其是他的大字作品,虽然存世数量不多,如今能看到的仅有《谦受益》《燕京旧雨》《峄阳溪路第三声》等几帧,但件件均为精品,显示了其在布局方面的高超水平:结字奇拙、险中求胜,墨色丰富、浓淡相宜,疏密有致、虚实得当,故虽无纵横捭阖、剑拔弩张之势,但字里行间总是洋溢着一种与众不同的志在必得、呼风唤雨之雍容气度。可以说,这种笔墨驾驭能力并不全是从历代前贤的碑帖中得来的,更多的是其跌宕的人生历练、丰富的交际交游和长期身处社会顶层的气度格局,以及多重身份与学养之映射。而这种特殊的经历和境遇又是当时一般学人与艺术家所难以遭遇和企及的。所以,学习书法的难点不在于用笔、结字,最难把握和模仿的则是格局与格调,其与书家的学养、阅历与胸襟息息相关。当代人中学赵孟頫、“二王”者不在少数,加之印刷业的飞速发展,使得名家碑帖不仅唾手可得,且质量上乘、纤毫毕露,但真正能写出原味写出格调者寥寥无几,远不像梁所处时代那样高手云集、名家辈出。其一,是主观原因。当代人由于学养的缺失,对于传统的领悟不够,当下书坛的一些所谓的“大家”,他们基本上没有“童子功”,与目前的相声界一样,多为半路出家,没有坚实的根基和底蕴,导致其对传统经典的领悟不足。其二,是客观原因。今人大多躬逢盛世,生活安逸,经历单一,缺乏生活磨砺,又面临各种诱惑,习书之目的不纯。反观,梁士诒这一代人写字多是实用之需,并不当作是有意识的艺术创作,其本人也从来不认为自己是书法家或以艺术家自居,更无利益之驱使。如同当代碑派大家、书法教育家陆维钊先生在最负盛名时却一再惋惜地自评:“想不到最后竟落得个书画家的下场。”这充分代表了他们那一代人整体的价值观:年轻的时候要多做学问,写字应该是业余的,但写好字这是最基本的,并无可自负或炫耀之处。而当今不少书法家却为写字而写字,为创作而创作,一些高校也为专业而专业,为学科而学科,反而使书法失去了“达其性情,形其哀乐”的本真,始终无法达到“偶然欲书”“随意落笔”却“无意于佳乃佳”之境界。

走笔至此,笔者以为,若盖棺论之,梁士诒可称功大于过:无论在朝在野,无论政治、经济、金融、实业都有建树,虽然在袁世凯洪宪帝制中扮演了不光彩的角色,但不可否认的是,他为当时尚处于草创阶段的交通银行发展壮大做出了贡献,特别是在中国近代民族金融业的发展史上,其理应占有一席之地。需注意的是,其书法虽常为人忽略,但亦有诸多可观可取之处,不该被历史遗忘。因为,诸如梁士诒那代人的笔墨,镌刻了独属于他们的时代记忆和痕迹,即使书艺水平一般,也可通过其留下的手迹,让后人一窥那个风雷激荡的时代。

而至于梁士诒曾担任民国总理一职之事,很多人不知道也罢!(作者系中国文艺评论家协会会员、中国书法家协会会员、中国金融书法家协会学术委员会副主任、浙江省金融书法家协会副秘书长)