居家防疫期间0~6 岁儿童情绪行为变化研究

何雪常 ,欧阳辉 *,郭汉章 ,陈卓铭 ,沈龙彬 ,欧建林

1 暨南大学附属第一医院,广东 广州 510630;

2 中山大学附属第六医院,广东 广州 510655

自2019 年12 月以来我国及世界各地陆续出现新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Diease 2019,COVID-19),世界卫生组织(WHO)已将疫情列为国际关注的突发公共卫生事件[1],我国亦于2020 年1 月20 日将COVID-19 纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,按甲类传染病管理[2]。本病具有发病迅速、传染性强、病程变化快等特点,人群普遍易感,目前我国通过采取一系列预防控制和医疗救治措施,境内大多数省份疫情缓解,但境外发病人数呈上升态势[3]。为阻止疫情向校园蔓延,我国教育部为中小学及各高等院校学生的居家防疫健康指导、心理咨询辅导及“停课不停学”做了大量工作[4],广大学生的身心健康已受到广泛关注;相比之下,社会对0~6 岁儿童的身心健康有所忽略。由于情绪和情感是儿童心理健康的基础,且与免疫力密切相关,稳定的情绪正是抵御病毒的最强有力屏障[5],而0~6 岁儿童的心理行为发展受家庭环境影响较大[6],疫情期间儿童又以居家生活为主。因此本研究通过网络问卷调查, 旨在了解疫情期间0~6岁儿童情绪状态及家庭教育开展情况,为今后低龄儿童健康促进与教学干预相关工作提供相应理论依据,结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象

研究对象为0~6 岁儿童, 采取方便抽样法邀请研究对象的监护人在线填写调查问卷(问卷星,https:/ /www.wjx.cn),填写时间为 2020 年 2 月 24—29 日。 截至 2 月 29 日中午 12 点,共收集问卷 165 份,其中有效问卷163 份,有效率98.79%。

1.2 调查方法

自行设计问卷,问卷中儿童情绪问题设计参考长处与困难问卷(Strengths and Difficulties Questionnaire,SDQ)中不良情绪内容[7],问卷采用匿名方式。①一般人口学特征:年龄,性格,兄弟姐妹数量,疫情以前及疫情期间主要照顾者, 父母亲文化程度。②家庭环境:家庭年收入,疫情期间居住省份、居住地面积、居住地类型(城市或农村),家庭类型(核心家庭:由已婚夫妇和未婚子女或收养子女两代组成的家庭;主干家庭:由两代或两代以上夫妻组成,每代最多不超过一对夫妻, 且中间无断代的家庭;联合家庭/大家庭:包括父母、已婚子女、未婚子女、孙子女、曾孙子女等几代居住在一起的家庭;单亲家庭:由离异、丧偶或未婚的单身父亲或母亲及其子女或领养子女组成的家庭),家人是否为COVID-19疑似/感染病例,家庭对疫情的乐观程度。③研究对象心理状况:疫情期间睡眠及食欲变化情况,疫情初期不良情绪(焦虑/易激动、恐惧、孤独感等)发生频率,情绪恢复正常时间,适应居家生活时间。④ 家庭教育情况:疫情以前及疫情期间每天屏幕时间(玩手机、玩平板电脑、看电视、玩电脑及掌上游戏机的时间,不包括利用电子设备学习的时间)、学习时间(看书、亲子游戏、网络课程等)、每周出门频率。 预调查共发放30 份问卷,采用前后施测间隔1 d 的方式进行重测信度估计,得重测信度为0.97;预调查前邀请3 名认知心理学专家对有关情绪问题的内容进行专家判断,得出内容效度为0.83;通过预调查测试填写时间,<90 s 者(占1.20%)不纳入分析。

1.3 统计学方法

采用SPSS 13.0 版软件进行数据分析。 计数资料以率(%)表示;不符合正态分布的计量资料以中位数(四分位间距)[M(QL,QU)]表示,采用秩和检验。相关分析采用Spearman 等级相关分析。回归模型先采用单因素logistic 回归分析,对单因素有统计学意义的变量再进行多因素logistic 回归分析,比值比用 OR(odds ratio)值表示,可信区间用 CI(confidence interval)表示。 P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 基本信息描述

2.1.1 疫情期间居住省份 广东(123 例,占75.46%),湖南(10 例,占 6.13%),湖北(8 例,占 4.91%),江西(5 例,占3.07%),其余来源于全国其他省份。

2.1.2 年龄及性格特征 其中(0,1]岁 18 例(11.04%),(1,2]岁 34 例(20.86%),(2,3]岁 37 例(22.70%),(3,4]岁 23 例(14.11%),(4,5]岁 16 例(9.82%),(5,6]岁 35 例(21.47%)。 性格特点:敏感型 8 例(4.91%),好动型 133 例(81.60%),安静型16 例(9.82%),散漫型 6 例(3.68%)。

2.1.3 家庭情况 85 例(52.15%)为独生子女,72.39%儿童新型冠状病毒疫情期间主要照顾者为父母;疫情期间66.87%儿童居住在城市,33.13%居住在农村。家庭结构方面,核心家庭66 例(40.49%),主干家庭 64 例(39.26%),联合家庭/大家庭 29 例(17.79%),单亲家庭 4 例(2.45%)。

2.2 疫情期间儿童情绪状况特点

2.2.1 疫情期间与情绪相关的基本情况 ①儿童情绪变化情况:147 例(90.18%)情绪无明显波动,16例(9.82%)有情绪波动,其中焦虑/易激动 8 例(50.00%),孤独感 4 例(25.00%),其他表现 4 例(25.00%),均无恐惧表现。 ② 疫情期间情绪恢复正常时间:11 例(6.75%)1 周内恢复,2 例(1.23%)1 个月内恢复,3 例(1.84%)1 个月后仍未恢复,此 3 例儿童并非居住在疫区且家人并非疑似或感染COVID-19,其中2 例儿童疫情期间主要照顾者与以前一致,1 例儿童疫情期间主要照顾者由原来的祖父母改为父母。 ③适应居家生活时间:71.17%儿童3 天内适应,16.56%儿童1 周内适应,3.68%儿童1 个月后仍未适应。④睡眠情况:疫情初期17.18%儿童睡眠增多,7.36%睡眠减少,6.75%有熬夜现象。 ⑤ 食欲变化情况:疫情初期1.84%明显下降,1.23%明显增加,11.66%略有下降,13.50%略有增加。

2.2.2 疫情期间儿童情绪波动的影响因素 以年龄(0~3 岁,3~6 岁)、性格、是否独生子女、疫情期间照顾者是否改变、父母亲文化程度、家庭年收入、家庭结构(是否核心家庭)、疫情期间居住地面积、居住地类型(城市或农村)、居住省份(是否在湖北疫区)、家人是否为COVID-19 疑似/感染病例、家庭对疫情的乐观程度、疫情期间儿童出门频率是否减少、疫情期间屏幕时间是否增加、学习时间是否增加分别为自变量,疫情期间儿童情绪是否波动为因变量进行单因素logistic 回归分析,结果显示,独生子女[χ2=6.78,P=0.009,OR=7.49(1.65~34.14)]、屏幕时间增加[χ2=5.64,P=0.018,OR=3.59(1.25~10.33)]为情绪波动的危险因素;学龄前儿童{(3,6]岁}[χ2=4.65,P=0.031,OR=0.24(0.07~0.88)]相较婴幼儿{(0,3]岁}为情绪波动的保护因素;性格、照顾者改变、父母亲文化程度、家庭年收入、家庭结构、疫情期间居住地面积、居住地类型、居住省份、家人为COVID-19 疑似/感染病例、家庭对疫情的乐观程度、疫情期间出门频率、学习时间增加与情绪波动的关系无统计学意义。

以年龄、是否独生子女、屏幕时间是否增加为自变量,疫情期间儿童情绪是否波动为因变量进行多因素logistic 回归分析,结果显示独生子女[χ2=8.82,P=0.003,OR=11.10(2.27~54.40)]、屏幕时间增加为儿童情绪波动的独立危险因素[χ2=8.79,P=0.003,OR=5.80(1.81~18.53)]。 见表 1。

表1 影响儿童情绪波动的多因素logistic 回归分析Table 1 Multivariate logistic regression analysis related to adverse emotions

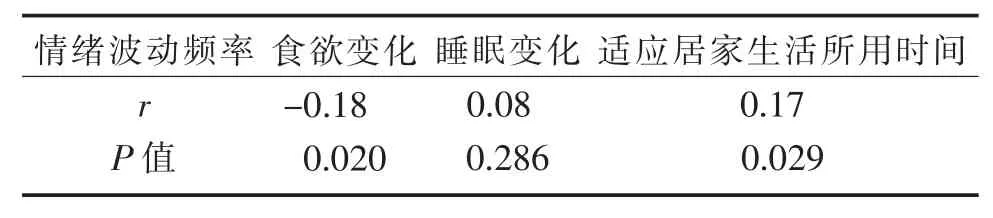

2.2.3 疫情初期儿童不良情绪发生频率与其他伴随状况的关系 将疫情初期儿童食欲变化情况、疫情初期儿童睡眠变化情况、儿童适应居家生活所用时间与疫情初期儿童不良情绪发生频率作Spearman等级相关分析。 结果显示,儿童疫情初期不良情绪发生频率与食欲变化(P=0.020)呈负相关,与其适应居家生活所用时间呈正相关(P=0.029),儿童疫情初期不良情绪发生频率与睡眠变化的关系无统计学意义。 见表2。

表2 疫情初期儿童不良情绪发生频率与各因素的等级相关分析Table 2 Correlation analysis between frequency of children's adverse emotions and other factors in early stage of epidemic

2.3 疫情期间儿童屏幕时间增加的影响因素

其中 72 例(44.17%)≤1 h;69 例(42.33%)>1 h且≤3 h;18 例(11.04%)>3 h 且≤6 h;4 例(2.45%)>6 h。

以年龄、性格、是否为独生子女、父母亲文化程度、家庭年收入、家庭结构(是否核心家庭)、疫情期间居住地面积、居住地类型(城市或农村)、居住省份(是否在湖北疫区)、疫情期间儿童出门频率是否减少分别为自变量,疫情期间儿童屏幕时间是否增加为因变量进行单因素logistic 回归分析,结果显示,孩子年龄越大(χ2=12.73,P=0.026)、父亲文化程度越高[χ2=6.26,P=0.012,OR=3.12(1.28~7.62)]、家庭年收入越高[χ2=8.98,P=0.003,OR=3.75(1.58~8.90)]、出门频率减少[χ2=7.56,P=0.006,OR=4.67(1.56~13.99)]为疫情期间屏幕时间增加的危险因素。

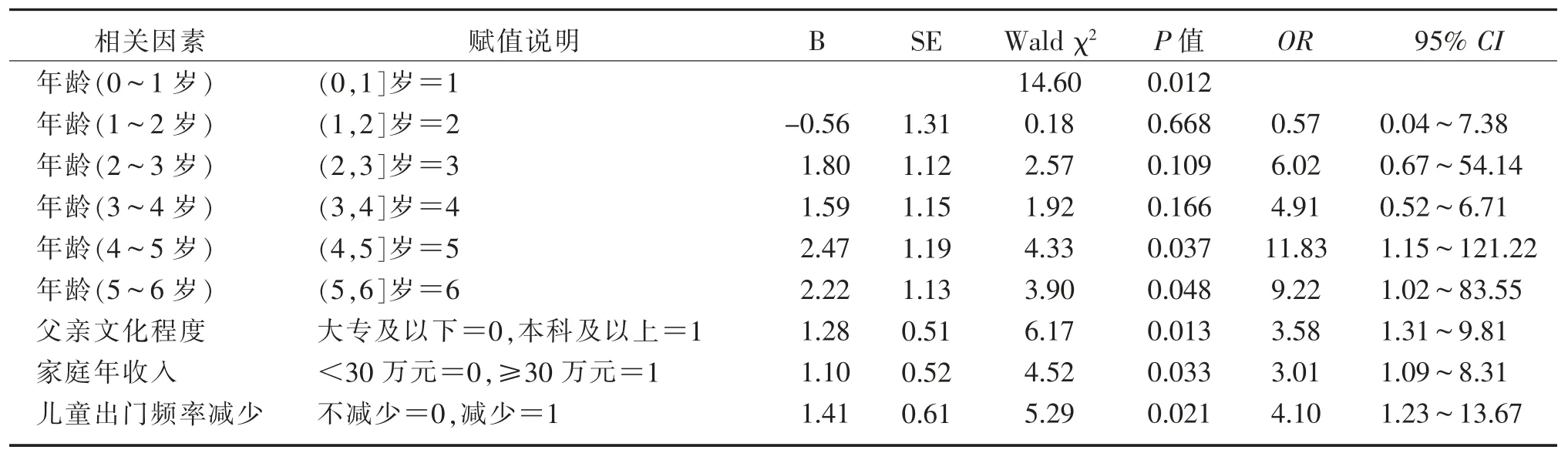

以年龄、父亲文化程度、家庭年收入、疫情期间儿童出门频率是否减少为自变量,疫情期间屏幕时间是否增加为因变量进行多因素logistic 回归分析,结果显示, 父亲文化程度越高 [χ2=6.17,P=0.013,OR=3.58(1.31~9.81)]、家庭年收入越高[χ2=4.52,P=0.033,OR=3.01(1.09~8.31)]、出门频率减少[χ2=5.29,P=0.021,OR=4.10(1.23~13.67)]为儿童疫情期间屏幕时间增加的独立危险因素。 在校正了其他因素后,(1,4]岁儿童疫情期间屏幕时间与(0,1]岁儿童比较,差异无统计学意义(P>0.05);(4,5]岁儿童疫情期间屏幕时间增加的风险是(0,1]岁儿童的 11.83 倍(P=0.037);(5,6]岁儿童疫情期间屏幕时间增加的风险是(0,1]岁儿童的9.22 倍(P=0.048)。 见表 3。

表3 儿童屏幕时间增加的多因素logistic 回归分析Table 3 Multivariate logistic regression analysis of children's increased screen time

2.4 疫情期间儿童学习时间增加的保护因素

其中 32 例(19.63%)几乎为 0 h;65 例(39.88%)为>0 h 且≤1 h;47 例(28.83%)为>1 h 且≤3 h;17 例(10.43%)为>3 h 且≤6 h;2 例(1.23%)>6 h。

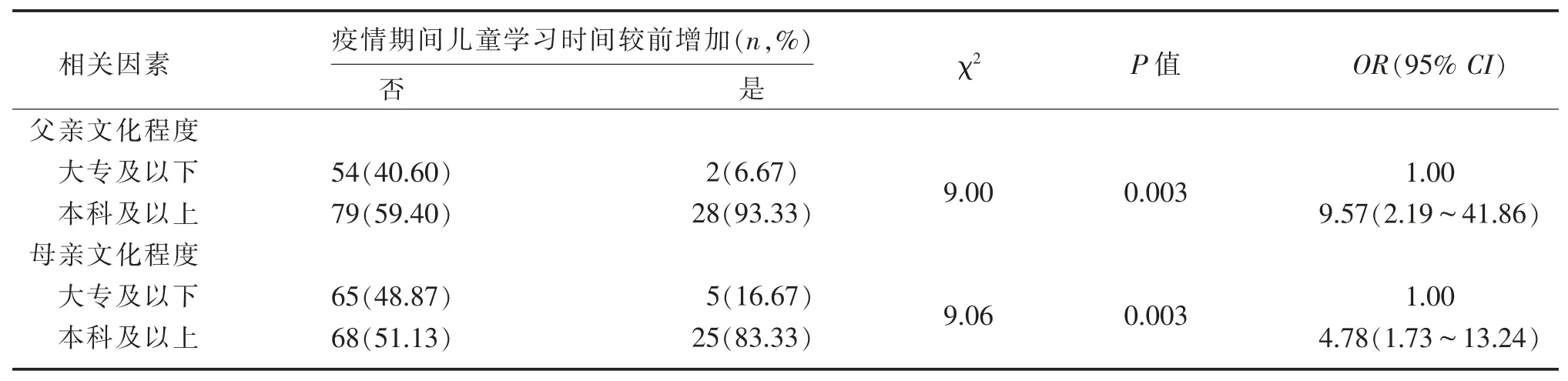

以年龄、性格、是否为独生子女、父母亲文化程度、家庭年收入、家庭结构(是否核心家庭)、疫情期间居住地面积、居住地类型(城市或农村)、居住省份(是否在湖北疫区)、疫情期间儿童出门频率是否减少分别为自变量,疫情期间儿童学习时间是否增加为因变量进行单因素logistic 回归分析,结果显示,父亲文化程度越高[χ2=9.00,P=0.003,OR=9.57(2.19~41.86)]、母亲文化程度越高[χ2=9.06,P=0.003,OR =4.78(1.73~13.24)]为儿童疫情期间学习时间增多的保护因素。 见表4。

表4 儿童学习时间增加的单因素logistic 回归分析Table 4 Univariate logistic regression analysis related to increase of children's learning time

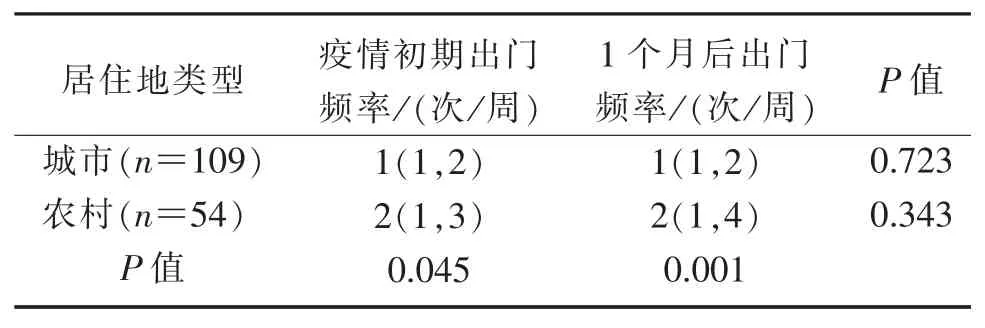

2.5 疫情期间城乡儿童出门频率的差异

疫情初期城市居住儿童的出门频率为1(1,2)次 /周,农村居住儿童为 2(1,3)次 /周;疫情暴发1 个月后城市居住儿童的出门频率为 1(1,2)次/周,农村居住儿童为 2(1,4)次/周。 将疫情初期及 1 个月后居住在城市和农村的儿童的每周出门频率分别作对比,秩和检验结果显示,疫情初期及1 个月后儿童出门频率变化差异无统计学意义(P>0.05);疫情初期(P=0.045)及 1 个月后(P=0.001)居住在农村的儿童出门频率均比城市居住的儿童高。 见表5。

表5 疫情期间城乡儿童出门频率比较[M(QL,QU)]Table 5 Comparison of frequency of urban and rural children going out during the epidemic [M(QL,QU)]

3 讨 论

研究认为,长时间的居家隔离生活对学龄期青少年的情绪行为有影响[8],而本次 COVID-19 疫情全国范围性的长时间居家隔离生活是否对0~6 岁儿童的情绪行为造成影响,了解其正性和负性影响因素,对促进儿童未来的身心发展具有积极意义。本次调查在政府采取大规模疫情控制策略开始的1 个月后进行,获得0~6 岁儿童疫情期间居家生活的情绪状态及家庭教育开展情况,以期为低龄儿童健康促进及家庭教育干预方式提供依据和参考。

本调查结果显示,与地震、火灾等自然灾害,以及战争、社区暴力等人为灾难主要导致学前儿童及青少年的创伤后应激反应,焦虑、恐怖等情绪障碍及社会适应不良等心理健康问题不同[9-10],疫情期间长时间的居家隔离生活,90.18%的0~6 岁儿童的情绪行为未受到影响, 有9.82%的儿童产生了焦虑/易激动、孤独感等不良情绪,出现情绪波动的儿童大部分能在短时间内恢复正常情绪,少部分儿童在疫情发生后1 个月内仍未恢复且仍未能适应居家生活。 在可能影响儿童情绪波动的诸多因素中,独生子女、屏幕时间增加是其情绪波动的独立危险因素,而父亲文化程度越高、家庭经济条件越好、居家时间增多又是低龄儿童屏幕时间增加的危险因素。 这与既往研究认为,户外活动时间不足合并屏幕时间过长与儿童情绪问题呈现较强的正向关联的结论一致[11-12]。 其原因可能与疫情导致父亲的社会心理压力源相关,而父母的焦虑、抑郁等心理状态又会间接影响儿童的情绪行为问题[10]。 另外,由于疫情这一突发事件而采取的长时间居家防疫生活,改变了大多数家庭及企事业单位的正常工作秩序及工作模式,许多企事业及学校教育采取了网上办公与网上学习的模式,而文化水平更高、经济条件更好的家庭忙于在家办公,是否因此忽视了对儿童的屏幕时间管理,有待于进一步的研究探讨。 此外,由于儿童的自我情绪体验具有很强的受暗示性,而母亲又是其主要照顾者,因而母亲积极调节自身情绪或许能够为儿童提供调适情绪体验、控制情绪表达等方面的榜样,更有助于儿童情绪社会性发展。

对于儿童屏幕时间的合理范围,2016 年美国儿科学会建议18 月龄以下儿童不宜使用除视频聊天以外的电子屏幕,2~5 岁儿童平均每天视屏时间不宜超过1 h,并且由父母陪同观看高质量的节目[13]。2012 年加拿大专家 TREMBLAY[14]提出<2 岁的婴幼儿不推荐视屏,2~4 岁儿童的视屏时间应限制在1 h 之内,并且越少越好。 本研究中55.83%儿童疫情期间每天屏幕时间>1 h,且随着年龄的增长而增加,严重超出建议要求。 研究表明,儿童屏幕时间每增加1 h,其情绪问题风险升高1.2~2.0 倍,会导致好奇心减少、自我控制能力降低、交友困难等情况,且同时会伴随认知和语言能力的下降、肥胖等,严重影响儿童身心健康,建议家长加以重视[15-18]。

本研究发现,情绪波动儿童同时伴有食欲及居家适应能力的变化,其原因可能与视屏时间增加引起儿童情绪自我调节发展延迟有关,一旦儿童对屏幕产生心理习惯性的依赖,则其对饱腹感、饥饿感等基本生理功能的感受阈降低,从而导致进食过量或过少的现象[10]。

本研究还发现,父母文化程度是低龄儿童居家隔离生活期间学习时间增加的保护因素,而家庭经济水平和居家时间增加对低龄儿童的学习时间并无影响,这可能与文化程度越高的家庭越重视子女的早期家庭教育有关。 由于父亲的高文化程度同时是低龄儿童屏幕时间增加的危险因素,对于儿童学业发展的利弊、孰轻孰重尚未可知,因此推测母亲的高文化程度是影响儿童学业发展极其重要的因素,可能是影响儿童学业成功与否的重要因素之一。

在疫情暴发1 个月后,低龄儿童出门频率与疫情初期相差无几,说明目前疫情防控宣传到位,公众对疫情的知晓率高,对政府采取措施有较高支持率,但目前仍存在城乡差异,农村居民的公众健康认知及执行力有待于提高。

综上所述,COVID-19 疫情期间居家隔离生活对部分0~6 岁儿童的情绪行为产生影响,屏幕时间增加是其情绪波动的独立危险因素,同时伴随食欲改变及适应能力下降,不利于儿童身心成长。

本研究存在局限性:① 本研究为横断面设计,长时间居家生活期间儿童家庭教育情况与其情绪问题的因果关联及内在机制仍需进一步研究;②情绪状况、学习及屏幕时间由监护人填写问卷收集,可能存在回忆偏倚;出门频率受所在地区的管制强度有关,需要分地区的更大样本加以说明。