幼儿美术能力培养方法探析

田昀 贾昊

摘 要:分析幼儿阶段的美术教育模式的科学性,论述幼儿美术教育遵循儿童思维的发展特点与规律,以培养儿童观察力、感受力、想象力、创造力、实施力为目的,训练内容与幼儿的思维成长相得益彰。提出幼儿美术教育要按照基于个性、发掘个性、张扬个性的育人途径,树立培育素质、发现潜能、因材施教的目标导向,以人格完善为本,在优秀的艺术资源中寻求儿童有共鸣、语言能共构的方式入手学习,建立高品质、低门坎的介入路径,以此培养儿童的艺术品性。

关键词:幼儿;美术教育;能力培养

中图分类号:G613.6 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2020)21/24-0098-03

在幼儿阶段,绘画是幼儿的重要行为和学习方式。如何开展幼儿美术教育,不仅关涉到儿童的学习质量,更能影响到儿童艺术品性的养成。幼儿处于生理心理快速发育的阶段,对视觉世界的感知、图形表达的语言和方式具有自身的独特性,而在这个阶段对他们采用科学合理的美术教育理念和方式,成为幼教工作者探索幼儿美术培养的重点。

现如今,学校和社会越来越重视幼儿美术教育,且意识到了幼儿美术教育对于儿童发展的重要性。但现阶段的幼儿美术教育还存在诸多问题,首先是儿童美术教育的套路化。我们经常看到的儿童画往往具有比较程式化的面孔,形象、色彩、造型、构图等比较相近,呈现为样式化的儿童画,这与教育过程中的范本僵化和从众方式有关。例如,在中国画的学习中,常见于“一笔落下、两笔组合、三笔成形”这样的训练,出于中国画的特殊体系,着眼于笔墨和练功似可解释,但延伸到其他绘画领域中,采用相同的方法和相近的表现就会导致千人一面,违背了艺术感受训练的主旨;其次是使用的工具、画的造型特征是儿童的,但在内涵上并不具备个性化,没有介入儿童自己对世界的独特感知,甚至使用成人的表现方式,如网格化、构成化等方式“强加”给幼儿;最后是过早导入成人化的知识技能训练,违背幼儿成长中的认知规律。

一、把握与儿童思维成长同步的视觉思维培养

美国格式塔心理学代表人物鲁道夫·阿恩海姆认为:“人的视觉不仅仅是感知,它也是和心理活动同步的思维介入。”儿童绘画包含了视觉的感受和视觉的表达,所以儿童绘画的过程也是视觉思维介入的过程。美术的视觉思维是形象思维和逻辑思维共构的活动,例如,足球的圆形、黑白斑点等是幼儿的初始印象,此后经过不断观察与理解,诸如对足球的体积、尺度与比例、图案形状和组织、明暗关系等这些概念的理解与领悟,则展现了儿童逐步成长的逻辑思维能力。按照儿童思维成长的规律,在绘画中运用这些逻辑分析的能力,使训练内容与儿童的思维成长同步,共同发挥其应有的效能。因此,在幼儿美术教育中切忌过早地导入“大孩子”的写生造型训练,这些知识因违背这一阶段幼儿的思维发展规律,势必会造成幼儿的感知困惑和思维混乱。

二、建立在素质教育前提下的个性发掘

人们一般容易把幼儿对世界感知的状态类同化,给予同一性的培养方法。笔者认为,幼儿美术教育要按照基于个性、发掘个性、张扬个性的育人途径,激发、释放出幼儿在艺术海洋遨游的个性张力。观察的个性是幼儿观看世界的个人视角,个性不同,观察的兴趣点不同、观察的角度不同;感受的个性是幼儿搭建世界的个人意象,个性不同,对象呈现出的样貌也会各有其表;表现的个性则是表达的个性,是幼儿绘画的个人语言,个性不同,描写的粗细、刚柔、有序无序等手法自然也不尽相同。这种个性化的差异应在幼儿期得到鼓励,这对于发掘他们的艺术潜质具有重要意义。

三、学习内容要高屋建瓴、低坎介入

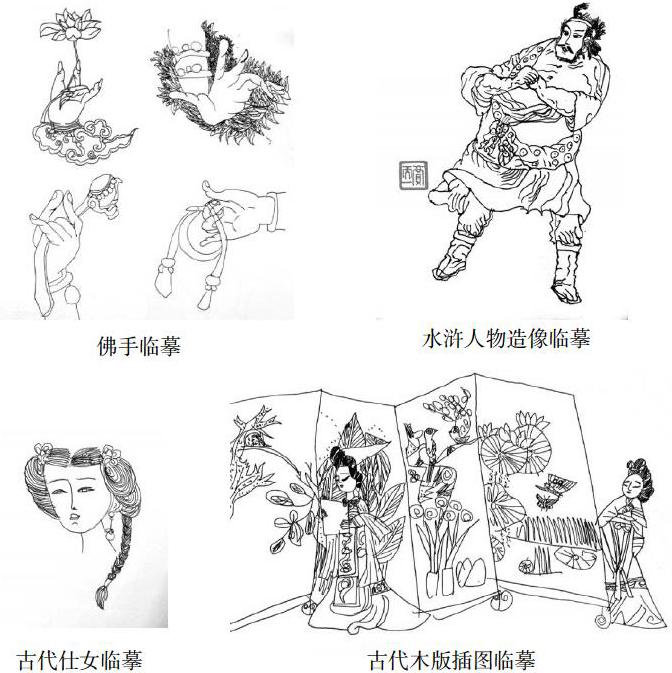

所谓高屋建瓴是要让幼儿在踏入艺术世界中接触到的是文化资源中的精粹。在中国传统的、民间的绘画里有很多有益的学习资源,这些艺术作品的平面样式、自由空间、夸张变形、意象表现等形式,既是宝贵的文化遗产,又是宜于儿童接纳的视觉样式。西方现代艺术中某个阶段的画派,例如,后印象派、野兽派、表现主义等,由于注入了东方传统艺术语言,也具有同样的价值意蕴,摆脱了机械的写实方法的束缚,表现理想中自由抒发的一种状态。在这些艺术中,我们可以看到很感人的生动元素,这与幼儿绘画有相通之处,在幼儿或少年自主绘画中,他们对世界的描绘是带着个人淳朴感受的,有着自己的认识和诠释,所以幼儿在临摹这类作品时是不存在隔阂的。采用临摹学习的方法,要由易到难导入临摹的内容。这类艺术的特点是不需要前置科学训练的造型基础,如空间、透视、明暗、解剖结构或者更多的对比关系。对于这类艺术中平面化、主观性的特点,幼儿在临摹时是有感觉、有共鸣的。这些范本的绘画,并不追求自然化的外在准确,而是一种随性抒发的意象性表现,采用純粹的绘画语言,形成具有表现性、可以独立存在的线条与色彩。采用这些资源中儿童有共鸣、语言能共构的样式入手学习,就是“低门坎”的介入路径。

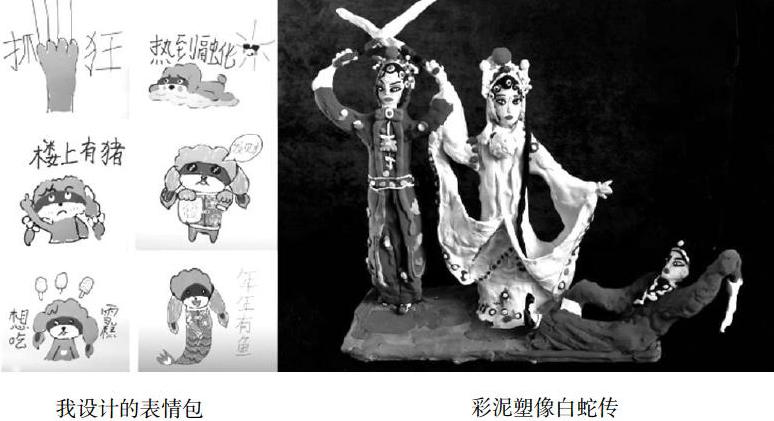

幼儿在临摹时,通常会遇到不成熟的技术阻碍,例如,掌握不好比例,无法准确、精致地表现结构和细节,还可能带入自己临摹时的走形,但从另一角度来看,这种走形的偏移恰恰是一种“临变”,是幼儿在将错就错中的随性处置,这种儿童自然情感的随意表达,与那些艺术在精神上和语言上并不冲突。

在这一阶段,教师要注意指导的适宜性。例如,形准的问题,幼儿造型属于意向形,不追求科学的准确性,这使得幼儿在临摹过程中难免会产生走形现象,因此,教师要着重强调临摹的整体感觉,鼓励绘画过程的连续性与完整性,不要求幼儿步步修改、时时矫正,因为儿童笔下自然流畅的线条往往有着意想不到的生动。此外,表现方法不能定型化,教师不宜用一种标准引导幼儿照搬照画,要在尊重幼儿选择和意愿的情况下丰富涉猎的内容,临摹、临变、想象、写生等各环节和内容可以交错安排。

四、根据幼儿成长不断调整学习内容

幼儿的美术教育有着突出的阶段性特征,幼儿最初接触绘画时基本上是从涂鸦开始的,在进入小学以后就由涂鸦转入到用形态描绘的自主表达阶段。囿于年龄限制,儿童的基本认识和表达内驱基本是按照自己的认识、理解,编创自己的语言和方法。在这个阶段,成人切记不要阻断孩子的自主表达,以及武断地介入技能性的训练或者安排违背儿童意愿的内容,防止扼杀儿童的创造力。

幼儿随着成长的阶段性认知、思维方式的变化,绘画语言会不断转型,他们自然会摒弃儿时的绘画方法,因此,要根据其绘画阶段,选择适宜的范本供幼儿临摹,以引导幼儿发现绘画之美、寻找绘画之道、表达绘画所得。

在幼儿时期,我们要慎重导入科学素描的写生训练,主张培养他们的主观认知、表现愿望,然后再把一些技术性的手法传授给幼儿。对于艺术学习来说,人们对于造型基础有一个较为深刻的认识,除了空间透视、解剖结构、光影变化之外,还有很多其他的表现方法,所以教师不能界定某一种技能训练是决定性的必修基础,而是要有宽广的视野和包容的精神。此外,在逐渐导入的造型训练中,教师还要遵循幼儿的成长规律,且依据个性化的差异导入内容和方法,将观察力、感受力、想象力、创造力、实施力的培养贯穿美术教育的始终。

(注:文章中的儿童画均为贾天一4~7岁作品)