青浦古城墙考略

陈 力

“粉垛齐排,丹楼再上,映带远峰,蔚为佳胜”。①乾隆《青浦县志》卷一《城池》。这是清代青浦籍进士、著名学者、乾嘉学派领袖王昶,对青浦古城墙于乾隆三十五年(1770年)重修后壮丽景象的描述。青浦古城墙的拆除,让今人深以为憾,幸尚可通过城墙遗址、铭文砖斑驳的历史印记,以及爬梳相关档案和史志文献,挖掘与考证历史文化,一定程度上再现其辉煌的历史。

一、营建

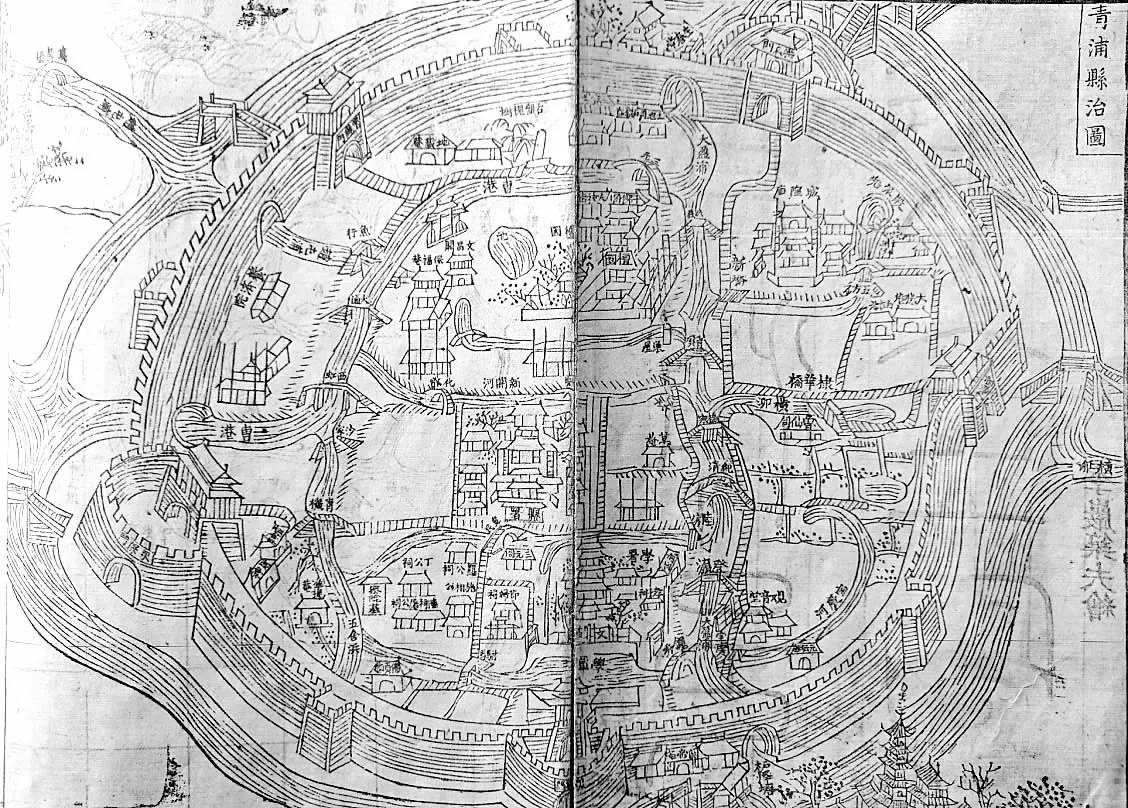

青浦县始建于明嘉靖二十一年(1542年),县治青龙镇。嘉靖三十二年(1553年)废县。万历元年(1573年)复县,选定唐行镇(即今青浦老城区)为县治。唐行镇本无城垣,于是知县石继芳申请修筑青浦县城。②万历《青浦县志》卷一《沿革》。万历二年(1574年),在知县石继芳的主持下,青浦城墙开始营建。“合众志以经营,乘龙见而始事”,③《青浦建城碑记》,青浦碑刻编纂委员会编《青浦碑刻》,1998年印,第80—83页。从春季开工到冬季完工,民众不召自来,竭诚效忠。在官民的共同努力下,是年冬,一座高大坚实的新城墙告成。据万历《青浦县志》记载,“城周一千三十丈有奇,高二丈三尺。箭垛一千七百一十五,敌台七,窝铺四十八,门楼六。旱门五,东曰镇海,南曰观宁,小西曰来苏,西曰永保,北曰拱辰。水关三,南曰跃龙,西曰通漕,北曰充赋。濠广三丈,深一丈,周围共八里”。④万历《青浦县志》卷一《城池》。一座由石侯肇建,占地0.75平方公里,地形呈龟背形,串联五浦⑤五浦:蒲汇塘(横泖)、柘泽塘、漕港、西大盈、东大盈。水系的青浦县城轮廓基本形成。至清乾隆三十五年(1770年),青浦城墙又增建南、北、大西三月城及小西门水关,⑥乾隆《青浦县志》卷一《城池》。城内宽窄街巷、县治衙门、学堂庙宇、商市码头、园林民宅布局有序,青浦镇已发展成一座小巧而完整的县城(图一)。至乾隆四十年(1775年)全县册报人丁294215人,而万历元年(1573年)复县时为69499人。⑦上海市青浦县县志编纂委员会编:《青浦县志》第五篇 人口,上海人民出版社1990年印,第145页。城内外“十景”⑧十景:九峰环翠、三泖回澜、淀湖落照、海门晴眺、学潭夜月、孔宅寻梅、生春待渡、漕浦归帆、夹桥双刹、东谿秋泛。(乾隆《青浦县志》卷一《城池》。),更是彰显了乾隆盛世时青浦县域内一派祥和、繁华的壮丽景象。

图一:乾隆版青浦县治图

二、历次修缮

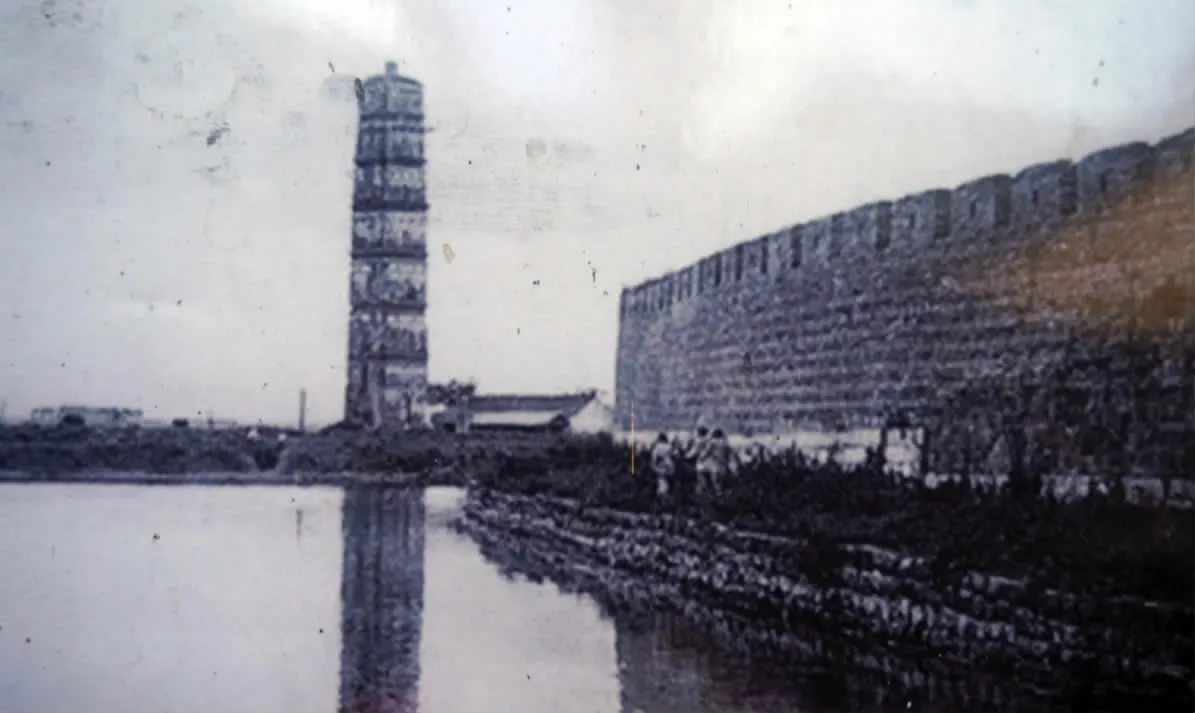

青浦古城墙自万历二年(1574年)营建起,迭经雨旸风露、兵灾人祸而颓毁。幸得历任地方主政者高度重视城墙的修缮工作,在遵循前制的基础上,不断增修城垣、疏浚城濠(表一)。其中比较有影响的几次修缮有:乾隆三十五年(1770年),知县褚启宗重建城垣,“又从城上铺砖为马路,此旧时所未有也”;①乾隆《青浦县志》卷一《城池》。光绪十一年(1885年),知县钱志澄修青浦城垣,十五年(1889年)六月设局开工重甃城身218丈、城垛442丈,重修“望海”“观明”并重建“来苏”“拱辰”“永保”敌楼,重修“聚星”“充赋”并重建“跃龙”“通漕”水关,砌五门石阶,重修水旱城门,又修平城上马路1213丈,于十七年(1891年)七月竣工;②民国《青浦县续志》卷三《城池》。民国二十二年(1933年),县长沈庸奉令修城,缮修面积129方,添修敌楼4座,于民国二十三年(1934年)九月完工。①《青浦甲戌修城碑记》,青浦碑刻编纂委员会编《青浦碑刻》,1998年印,第202—206页。此后又经抗日战争(图二),城厢遭受日寇飞机轰炸。至解放初期,近400年历史的青浦古城墙损毁严重,部分坍塌。1958年时,古城墙被拆除。

图二:抗战时期青浦城墙

表一:青浦古城墙历次修缮

三、城砖的使用与质量控制

青浦古城墙作为重要的军事防御工事,其坚固与否关系到百姓的生命财产安全,需选择坚固不易被摧毁的建筑材料。

伴随着火器的日益兴起,砖砌城墙技术逐渐被推广。至明嘉靖年间(1522—1566年),砖城墙的建造脱颖而出,如“闻名中外的万里长城的重要段落,在明代进行了包砌,其他的如南京、北京、西安等重要城市和很多州县都用砖砌起坚固的城墙”。①《中国古代建筑技术史》,科学出版社1985年。正如明茅元仪所撰《武备志》云:“凡城身,第一砖,第二石,第三土”,土遇水变得松软,石块遇火易分解,因此砖是建造城墙的首选材料。青浦地处江南水乡,气候潮湿多雨,墙体容易受到雨水的冲刷损坏,城墙又依河而筑,城基易受河水侵蚀,需甃砌砖石加以保护。《青浦建城碑记》载:“板筑斯兴,高墉屹立,砖石具备,甃椽弥坚”,②《青浦建城碑记》,青浦碑刻编纂委员会编《青浦碑刻》,1998年印,第80—83页。意即青浦古城墙的建造采用块石、城砖包砌夯土技术。

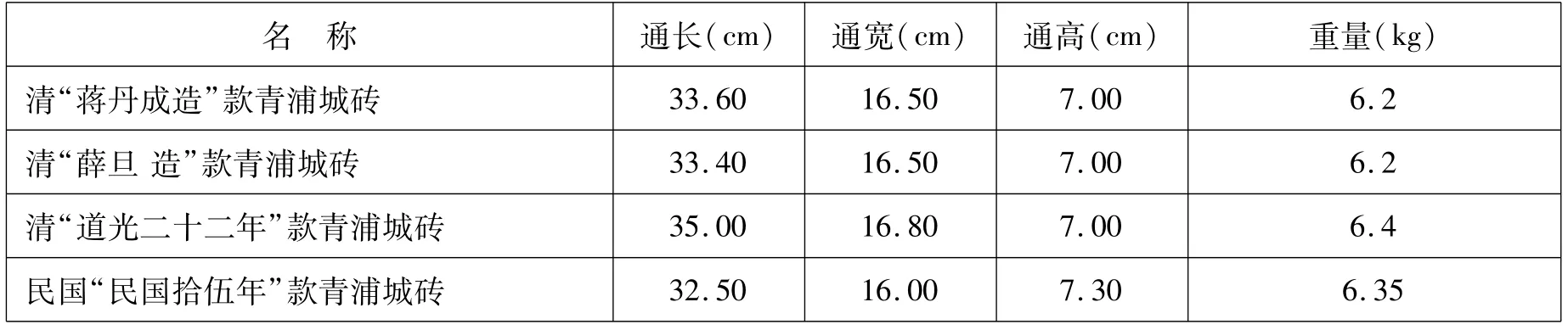

城砖是建造青浦古城墙最大宗的建筑材料。城砖的标准化设计关系到筑城工程的进度和质量,是按时建成和建好青浦古城墙的保证。为此,官府对烧制的每一块城砖都有定规。现收藏于青浦博物馆的几款城砖,平均长33.6厘米、宽16.5厘米、高7.1厘米(表二),长、宽、高比例为4∶2∶1(加上勾缝),重6.3公斤左右,设计科学合理。不同年代城砖尺寸和重量,与此基本相同。这些大小和重量标准化的城砖,使得修城者在堆砌的过程中更加得心应手。砖与砖之间能完美吻合,这样建筑设计师不仅能够自如地将防御工事设计得更加人性化,便于兵士们戍守,而且也使城墙更加牢固、美观(图三)。

图三:青浦城砖

表二:部分城砖尺寸数据

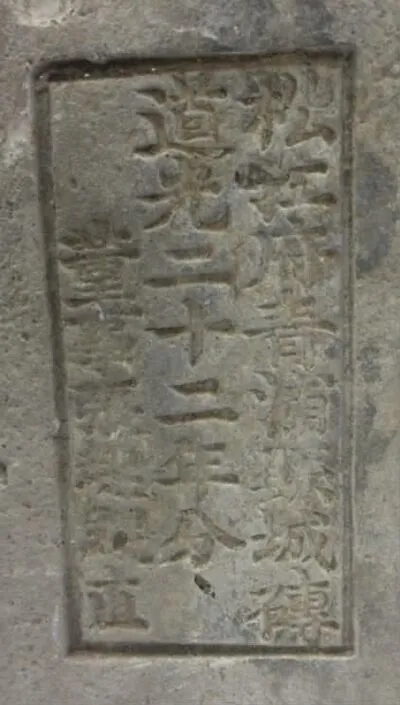

城砖常年裸露在外,需经得起时间和战火的考验。官府为了保证城砖的质量,采用“砖文责任制”,即在烧制的每一块城砖上印有铭文。铭文印在青浦城砖侧面,铭文内容包括各级责任人或机构,制砖所在之府、县及监造官员与工匠姓名、制作年号等。现收藏于青浦博物馆的几款城砖上,印有“青浦县褚承办,(窑)户蒋丹成造”“青浦县城砖,民国十五年”“松江府青浦县城砖,道光二十二年分(份),董事张□□□”等铭文(图四)。砖文责任制非常有效,使参与城砖制造的每一个人都必须拥有高度的责任感和使命感,让每一块城砖都经受住时间的考验。当时还实行严格的层层责任制,县最高行政长官为第一责任人(如“青浦县褚承办”中的“褚”即时任知县褚启宗),无论哪一个环节出现问题,都会受到严惩。

先进的建筑材料,大小和重量标准化的城砖以及严格的砖文责任制,造就了青浦古城墙在近400年历史中屹立不倒。

图四:清道光二十二年青浦城砖铭文砖

四、筑城经费和维护经费之来源

修筑城墙是一项大型公共工程,体量与投资巨大,费工费钱,一般以国家劳役的方式建造,费用由官府承担。青浦古城墙于明万历二年(1574年)冬建成,“以工、料银计,一万六千三百余两”。①《青浦建城碑记》,青浦碑刻编纂委员会编《青浦碑刻》,1998年印,第80—83页。。建成后,其日常的维护经费也是县财政的一笔额外支出。为了不加重普通民众的负担,历届官府采取了灵活、多样的方式筹措资金。

1.“公帑”。“公帑”又称“官帑”“府帑”,是指由国家或地方财政拨付的钱款。“公帑”是青浦古城墙整修维护费用的主要来源。青浦县志的记载很多,如光绪十年(1884年),“知县莫葆辰重修水旱城门并添置更房水栅共耗缗钱三百四十一千八百三十文,支用光绪六年知县吴康寿移交建衙工程余剩经费”。②民国《青浦县续志》卷三《城池》。以上“余剩”,即“各地起运以外的、诸项收人用于常规支出后的结余”。③肖立军:《明代财政制度中的起运与存留》,《南开学报》1997年第2期。由于地方政府并无用于城池修筑的经常性经费,所以地方的“余剩”成为了官府最容易动用的修城资金。而多数情况下还需向上司申请调拨经费,如乾隆三十五年(1770年),“知县褚启宗同昆山县知县李景隆领帑,重建城垣”,④乾隆《青浦县志》卷一《城池》。即是从当年的县财政中支出或预提来年的专项资金。

2.带捐忙漕。⑤忙漕:清代田赋,一承明制。赋分地丁、漕粮两项。地丁征收银两,亦称“地丁银”或“忙银”,分两期征收,第一期名“上忙”,八月开征,第二期名“下忙”,十一月开征。漕粮征收白米,亦称“漕米”或“冬漕”,次年三月开征。是以俗称“两忙、一漕”。(《上海地方志·嘉定县志·赋税·田赋》)以田赋加派的方式强制带征,其实是一种专项附加税。光绪十一年(1885年)冬,知县钱志澄援案详准带捐忙漕为修缮城垣经费。自光绪十一年(1885年)冬漕起至十五年(1889年)折粮田忙银止,共带捐钱26345,411文,总计修缮城垣共费缗钱20739千文有奇,余款用于县署修缮。⑥民国《青浦县续志》卷三《城池》。带捐忙漕不但加重了百姓的负担,也有悖清廷不准加赋勒派的定制。

3.劝募捐输。劝富民捐输是各个时期各地方政府修城浚河资金的一个主要来源,青浦也不例外。光绪二十四年(1898年)冬,修南门大西门小西门水关,知县汪瑞曾带捐,邑绅积极响应;⑦民国《青浦县续志》卷三《城内浚河》。民国二十二年(1933年)县长沈庸奉令修城,至二十三年(1934年)竣工共耗银6351元,“惟此项经费绝不动用丝毫公帑,皆由县长及继任县长武进钱公家骧捐廉提倡在前,地方绅商各界踊跃乐输”。①《青浦甲戌修城碑记》,青浦碑刻编纂委员会编《青浦碑刻》,1998年印,第202—206页。一般地方官都能身体力行,捐俸倡导,继而民间积极响应。

4.摊派丁田里甲。官方的修城经费直接向丁田里甲摊派,虽不征收银钱,但直接向里甲派分工役,其开支也并不计在官方的经费之内,这种做法在明、清时非常普遍。同治元年(1862年),清军收复青浦县城,“副将程学启檄,代理知县李克勤修之,湘淮军士当役”。②光绪《青浦县志》卷三《城池》。除了战时需要和修建前线卫所等,由军队出工出力参与修城并不多见,城墙的日常维护主要还是依赖里甲徭役。

五、军事地位与价值

城墙作为抵御外侵的防御性建筑,其修建与军事是分不开的。青浦古城墙的出现,有着特定的历史背景和重要的军事战略地位考量。明嘉靖三十一年(1552年)倭寇由浙东转掠至宝山,沿吴淞江入县境,百姓深受其害。至三十八年(1559年),总兵刘显歼倭贼于扬州,寇始绝。③光绪《青浦县志》卷十《兵事》。期间,青浦县境常遭倭寇骚扰。万历元年(1573年)青浦升镇为县时,知县石继芳经实地勘察后,鉴于唐行镇地处青浦县域中心,五浦交汇于此,“控淀湖,为吴门要冲”,④万历《青浦县志》卷二《镇市》。军事战略位置十分重要,于是迁移县治并申请建城。此时,倭乱虽已平定,但以天然河道为护城河修筑青浦城墙作为军事防御,易守难攻,仍然重要。

砖石包砌的青浦古城墙,在血腥与惨烈的战争中,证明了自己存在的价值。咸丰十年(1860年),太平军东征攻占苏、常之后,青浦成为李秀成进攻上海、松江的必经之地、必争之地。青浦小西门与西大盈江相连经吴淞江可直达苏州,南门柘泽塘可直通松江,东门蒲汇塘可达上海,乾隆年间(1736—1795年)就有“自苏州而往府城及上海者皆先取道于此”⑤乾隆《青浦县志》卷一《城池》。之说。当年六月太平军连占昆山、青浦,七月攻克松江,八月进攻上海失利后退守青浦。至同治元年(1862年),清军和洋枪队多次攻打青浦县城,最后以大炮轰破西南城墙,炸裂南城墙十余丈,七月青浦失陷。⑥光绪《青浦县志》卷十《兵事》。太平军占领青浦城并能坚守两年之久,可见青浦城墙防御工程的坚固。

民国二十二年(1933年),县长沈庸奉蒋介石电令修城,历时未及一载而告成。⑦《青浦甲戌修城碑记》,青浦碑刻编纂委员会编《青浦碑刻》,1998年印,第202—206页。民国二十六年(1937年),淞沪会战期间,青浦城厢屡遭日机轰炸,青浦古城墙亦未幸免。随着国民党军队的全面溃退,青浦古城墙未能发挥其军事防御作用。

青浦古城墙虽是文明的盾牌和守护者,但至解放初期,其军事防御作用已经弱化,且损毁严重、部分已坍塌。最终于1958年在全国城市建设的浪潮中被拆除。