朱汝珍与民国版清远、阳山二志

吴平贞

一、汝珍其人

朱汝珍(1870—1943年),字聘三,号隘园,广东清远人。早年丧父,聪颖好学。19岁,以县试首名成绩进入县学凤城书院就读。22岁,入广州广雅书院待补肄业,①书院学期无期限,有生员出院、学位有空缺时,方可补入。后正式补入广雅书院,治“经史之学”,兼习时事、经济、地理。27岁,以“广府闱第一”的卓越成绩,考取丁酉(1897年)科拔贡。28岁,在北京国子监参加拔贡生朝考,得中一等第二名,获钦点七品京官,签分刑部江苏司行走,投身法界,开始其仕途生涯。后经乡试、会试、殿试,得一甲第二名,钦点榜眼,赐进士及第,授翰林院编修。随后受清政府选派,到日本东京法政大学法政速成科研习法政。后肄业回国,先后参与《商律草案》《民法草案》等法律的创制。1910年,被钦选为近代首次法官考试的贵州省副主考。从1909年开始,朱汝珍参与皇室史宬工作。曾担任《德宗实录》总校官兼纂修官(1909—1921年)之职,修《德宗景皇帝本纪》(1916年成稿)、清理大内字画(1922—1923年)以及编辑光绪皇帝御制诗文等。②王庆祥《溥仪交往录》称:1923年4月16日,溥仪传旨:“德宗 景皇帝御制诗文派朱益藩、朱汝珍敬谨编”。据有关资料记载,最终编成手抄本《德宗御制诗集》一册及《德宗御制文集》一册。由于此时距溥仪被冯玉祥赶出紫禁城的时间较近,所以编辑较粗,未及分卷,更来不及印刷,诗文写作的具体时间也来不及考订注明。直至1924年朱汝珍54岁时,溥仪被赶出北京城,才停止清皇室的工作。继而,他游走于天津、上海之间。1931年始,移居香港。此后十年一直居于香港,直至1941年香港沦陷。其间,他担任了香港孔教学院院长、香港清远公会会长等职,并于1936年为筹集孔教学院的经费赴南洋宣教。1942年,72岁的朱汝珍离港赴沪,随后转至北平。次年,逝世于北平。

朱氏移居香港之前,与家乡事务的交集不多,仅限于回乡祭祖、编写清远飞霞洞志书《藏霞集》以及撰写飞来寺的《爱山亭记》等。在其移居香港之后,反因地理的接近和人脉的交融,与家乡事务的交集逐渐增多。清远、阳山二志之撰,便是这一时期朱氏为家乡而做的一大贡献。

二、修志始末

历史上,广东清远编修县志的次数甚多。从宋代建炎三年(1129年)开始,至民国二十四年(1935年),共修县志15次。其中,宋代1次,成书1种;明代5次,成书2种;清代8次,成书5种;民国1次,成书1种。现存的《清远县志》主要有清康熙元年(1662年)版、清康熙二十一年(1682年)版、清乾隆三年(1738年)版、清光绪六年(1880年)版、民国二十四年(1935年)版以及中华人民共和国成立后1995年版,共6个版本。

1919年时,距最近的光绪版清远县志编修已有39年,时任清远县知事张鉴藻着手设局修志,欲聘朱汝珍为总纂。但朱汝珍正忙于皇室史宬工作,无暇为家乡修志。后又加之县府经费不足,此次修志事宜遂中辍。这一过程,朱汝珍在《清远县志·序》中有所提及:“庚申秋,邑侯张公鉴藻,尝设局重修,访诸绅耆,聘(汝珍)为总纂。维时(汝珍)方从事史宬,未克肩任,事遂中辍。”①朱汝珍:《清远县志·序》。民国八年(1919年)9月,张鉴藻知事召集县属81局及各界绅董开会议成立清远县修志局,推定朱汝珍为总纂,由县公署聘任。设分纂4人,由琶、滨、洄、捕四属分别推定朱云章、冯有翼、何履中、朱济时担任。后冯有翼因故辞,改选白玉书。4分纂还兼任广东省通志局采访员。县志设采访员60人。民国十一年(1922年)6月,4分纂将未定志稿送县议会收管。后志稿因乱散失。——参考潘煜池:《末代榜眼朱汝珍》,陕西人民出版社2009年8月,第158页。朱汝珍当年受聘之初,曾写有《重修清远县志》诗四十五韵;志稿修成后,又有《清远县志校勘记》一文。笔者近年访查过,可惜未见二诗(文)下落。

十四年后(1933年),时任清远县县长吴凤声亦提出修志之事。指定朱云章、白玉书、伍元长、卢作经四人为分纂之外,仍聘请朱汝珍出任总纂。朱氏此次并未推辞:“甲戌春,梅县吴公凤声来长是邦,关心文献,克期编辑,仍以总纂一席属之(汝珍)。至亲劝为之驾,邑人士亦佥谓兹事体大,匪异人任。深维桑梓敬恭之义,曷敢固辞?乃返里门,与共讨论。”②朱汝珍:《清远县志·序》。

1934年,朱汝珍回到清远县参加修志会议,提议白玉书常驻修志局,专职负责志稿起草工作:“其中白君用功至勤,任事至勇,(汝珍)推其常川驻局,专司起草。即承慨许弗辞,且极谦虚,遇有疑难,辄枉顾咨询,或驰书商榷。”

白玉书后将分纂参订的志稿送至香港,请朱汝珍鉴定。朱汝珍对“凡例”作了统一的修订,并对志稿“删繁汰侈”。“于旧志订正者十之二三,增补者十之五六”,集前志之所有、补前志之所缺,内容包括沿革、纪年等十六门,体例颇为完备,且与旧志相比,在内容上又增加了两倍之多。“阅一年而凡例竣。又阅二年而初稿成。都凡十有六门,曰沿革、曰县纪年、曰舆地、曰山川、曰人物、曰职官、曰科举、曰建置、曰经政、曰民政、曰实业、曰学校、曰胜迹、曰艺文、曰金石、曰杂录。……稿经叔平、厚培、仲纬诸君参订乃送(汝珍)覆勘。白君兼收博采,不厌求详,较旧志约增三倍。(汝珍)删繁汰侈,不惜割爱,仍增两倍有奇。”③朱汝珍:《清远县志·序》。

1935年1月,余启谋接任清远县长。余氏在开平担任县长期间曾负责编撰《开平县志》,“为世称许”。对于朱汝珍呈送之稿件,亦提出了一些建议。朱汝珍等人据此再加修订,同年最终定稿、出版。④朱汝珍:《清远县志·序》。

朱汝珍担任《阳山县志》的总纂,与其1936年出游南洋时受到旧交朱海均的相邀有关。两人为同宗,且为旧交。“当朱院长在港未出发时,彼即来函欢迎。及抵星洲,彼特别派代表送汽车一驾至星洲,供其坐游。抵吉隆坡,彼亲来迎迓。既抵金保后,待遇尤为优渥。廿五年五月八日,特请朱院及许秘书参观其在地摩之东生锡矿公司。事前于该公司前搭牌楼,唱女伶,备中西音乐,设席数十,广请金保摩知交陪席。距离地摩十里左右之男女侨群,届时扶老携幼,万人空巷,争观太史丰彩。”①《录廿五年五月七日总汇新报新闻》,许超然编:《道南集》,香港:孔教学院1936年版,第51页。

朱汝珍后也言及因朱海均热情邀约,故未坚辞总纂《阳山县志》:“岁丙子夏、汝珍游南洋,识吾宗海均于金宝,交晚而情厚,濒行,海均谆谆以总纂《阳山县志》相属,谓全邑侨众意也。以学荒心杂,初未敢承。”②《中国地方志集成·广东府县志辑14·民国阳山县志》,上海书店·巴蜀书社·江苏古籍出版社,第129页。

虽然第一次被朱汝珍拒绝了,但是1936年冬海均又邀请朱汝珍参观其在家乡阳山县朱屋排村所建的“先德学发公祠”,“其宏壮之规模,为我北江数府州所未有”。在“承各乡绅耆推爱,款待优隆”后,海均“复中前请,意至殷勤”,“适汝珍修清远县志,属草甫成。念两邑毗连,关系密切,正资参稽互证,遂不复辞”,答应“就已成之稿作一结束”。③朱汝珍:《阳山县志·序》。

与《清远县志》不同,朱汝珍接任《阳山县志》总纂时,阳山县县长黄瓒已经“与同邑诸君子从事编辑”,“其中惟事记一篇未竣”。朱汝珍阅后觉其“义例严而品式备,已极可观”,“汝珍所可效力者,惟字句之修饰而已”。于是,“邀请顺德胡孝廉靖襄助,以丁丑七月开始,腊月告成。”恰逢南海县人陈藻卿来阳山担任县长,于是朱汝珍“以草稿寄呈鉴定”。④朱汝珍:《阳山县志·序》。

1937年3月,《清远县志》成,汝珍亲为作序,随即付梓。翌年,《阳山县志》成,并在香港印刷出版。二志接踵而就,堪称姊妹之篇也。⑤邸永君:《末科榜眼朱汝珍史略》,《国学新视野》2014年秋季号,香港:中国文化院,第88页。

三、朱氏对新编方志所持理念和原则

从朱汝珍在《清远县志》《阳山县志》的“序”、“释例”(“例言”)中,能看到其对待新编方志的理念和态度。⑥朱汝珍在《清远县志·释例》中从全志、各类、志名、分门、次第、行格、传表、引证、夹注、按语、书法、纪年、纪录、附文和编辑抄录等15个方面进行了阐述。

(一)方志编修应“因时制宜”和“因地制宜”

朱汝珍言:“窃维志无一定之例,须因时、因地以制其如宜。”⑦民国版《清远县志·释例》,第28页。

第一,朱氏在民国版《清远县志·释例》中言:“在其体例中增加‘实业’一门,增‘民政’一类……乃因时制宜,不得不酌量改革者也”。与康熙、乾隆和光绪诸版县志相比,朱氏民国版最显著的差别在于体例中增加“实业”一栏。其解释称:“志书体裁求适实用,吾县旧志类分十四,首载‘训典’,昔陈沣讥阮元《通志》训典太繁,故同治《番禺志》不载此类。今国体变更,更应删汰,民生所重实为先业。今从宣统《南海志》创立‘实业’一门”。⑧民国版《清远县志·释例》,第15页。

在内容上,朱氏更是强调“志为邑志,惟邑事乃书”,⑨民国版《阳山县志·例言》,第130页。“至于县志,则以地方事实为主”,并且进一步说明:“古来国史皆以帝王为主体,故各史皆以本纪先之而后表、书、志、传乃得附丽以相生。若夫一县之志,既不以帝王为提纲,自当以地方为主体。先叙地方大事而各类之事乃由此以相生。”⑩民国版《清远县志·释例》,第22—23页。

第二,方志的编修应结合当前的实际。“至若志书,则门目繁伙,并无标准。今统旧有新增各类分14门,图书互证地形,乃著表以录沿革之名,纪以详历年之事。此为一县之大纲,故尊之于志首……先列土地而次人民、次政事”。①民国版《清远县志·释例》,第15页。朱氏在民国版《清远县志·释例》中作了详尽的解释,体现了其在方志内容和体例编排上缜密的内在逻辑。

第三,方志用典应标明出处,凡修志书必须考订,必须与当前其他各县县志的编修相统一。朱氏认为,“证据详明方称信史。所谓述而不作者也。宋卫湜有言:人之著书恐其言之不出于己,吾之著书恐其言不出于人。胡渭称此语可谓天下之法。故近世儒者著述其引典多标出处……今凡目见之书注明句下,其转贩亡书者亦注之,其诸书相同者备注之,以见各说之相符而知此事之必确其近。今者访册必注名号;档册分注某署;其无姓名者则注区乡;其无地名者则注号码;其职员太多未知为谁者则注其机关;其各处访册所报事实相同者则简注曰访册。总期皆有根据信而有征。”

朱氏强调各类材料应做进一步的比较和差异化的处理:“今凡诸书相同者,备注于句下;原文太长者,节录于行中;其意同语异者,则随文附注之,使其语义贯通以免全引各书之冗;其直引全文者,则著名书目;其节录大意者则注见某书……”。朱氏最后得出结论说:“查凡例有注者,以朱次琦之谱例为最,而方志注例者以廖廷相之录例为详”,故“今之释例、凡例与及按语,凡引古书者,亦必注明出典”。朱氏还进一步细分,主张注出典也分为两种:“纂录原文不加点窜,随文分注于句下者,谓之‘集句体’,如阮《通志》是也;兼采数书熔铸成文出典总注于篇末者,谓之‘参修体’,如史《府志》是也。”②民国版《清远县志·释例》,第19页。这是朱汝珍修志思想的一大亮点。

此外,朱氏还强调凡修志书必须考订。“黄佐修《府志》,谓沿革虽述而考订则与作同(见阮《通志》)。知凡修志书必须考订。《四库提要》谓撰述欲简考订欲详,则考订且应详尽矣。故旧书按语不厌其长。”“作者布局裁篇任意驰骋,只求无戾于事理,不必兼顾于篇章篇末……考订按语订明实更难于论赞……故各史志重之,如《嘉禾志》《吴兴志》等,各条下皆附考订之按语,是其例已。”“至众手同编,本当各显姓名,分负责任,各府志莫不如此。惟此书通力合作,分纂诸君于各类按语均与参订众议佥同,然后记载。兹仿《开平县志》(张启煌撰),不提分纂姓名,示共同负责之意。先通志、次府志、次旧志、次外县志而以今之按语殿之,此亦史《府志》例也。”③民国版《清远县志·释例》,第20—21页。

据上述标准,朱汝珍对光绪六年版的《清远县志》提出了尖锐的批判,认为其“舛误甚多。即所引古书亦多讹误”“仅取材于朱志稿,所引之旧《陈志》与阮《通志》,来源既狭,脱误亦多。”朱氏故言:“光绪志……简陋实无可讳。”“至当修志之日,苟仅续之而不问前志之失乌用修为,旧志错误不少,岂容袭谬沿讹?”④民国版《清远县志·释例》,第18、21、29页。

如何“去伪存真”?朱汝珍在文中也提出了自己的看法:博采异闻,成为信史;中西结合,错简大明。对待旧志,朱汝珍的对策是“今凡一事之误者,则以逻辑学订正之(泰西论理学又名逻辑学,聂其杰云即中国古时之名学也);一字之伪者则以校雠学考正之。一经校定,错简大明……”;而对待各种繁杂的材料,朱汝珍坚持的甄选依据是“古书意所未解者,恃故老;故老所不能详者,恃碑刻;碑刻所不能判者,恃载籍;载籍之内有漶漫不明者,则断之以理而折之于人情……”。故“凡街谈巷语之损实,道听途说之违理者,概屏[摒]不书,古书所载,其碍于情理者,亦以按语申明之”。⑤民国版《清远县志·释例》,第21页。“今……虽私家著述、族谱、家牒亦采录之”。⑥民国版《清远县志·释例》,第29页。朱氏的这些观点和见解,与梁启超的“新史学”思想若合符节,颇具现代性。

另一方面,朱汝珍提出“今修志书无非为保存文献计”的修志原则,亦颇有创见。

清中叶的章学诚不仅提出了“志属信史”“经世致用”以及“志乘为一县之书,即古者一国之史也”等方志理论,而且厘清了“记注之史”与“撰述之史”之别。章氏曰:“智以藏往,神以知来。记注欲往事之不忘,撰述欲来者之兴起。故记注藏往似智,而撰述知来拟神也。藏往欲其赅备无遗。……知来欲其抉择去取。”①“燕雏”,原载《大公报·文学副刊》第20期,1928年5月21日。

清远、阳山二县志因其“需求极殷,然其范围广而取材繁,非个人所优为,必合众力而易举,且网罗文籍、采访调查所需经费殊非私人之力所能给,藏于公共机关之史料更非私人之力所能致……”,应属于“记注之史”。朱汝珍提出的“今修志书无非为保存文献计“的观点,与“燕雏”先生认为“记注之史”的体例需满足两个条件(一是记注须求赅备,换言之,即须带百科全书性质;二是材料之比次须便于检查)②“燕雏”,原载《大公报·文学副刊》第20期,1928年5月21日。,不谋而合。

朱汝珍提出的这个观点,与编修志书使之成为政治参考、民风教化之工具等的旧有目的相差甚远。朱氏为何会认为县志只是一种文献材料呢?从其在《清远县志·序》中,可以找到答案。朱氏认为:首先,修志存在着主客观的“失误”。如昔江淹有言:修史之难,无出于志。窃谓州县之志,殆尤难焉。地狭则才乏,期促则虑疏,识见易囿于偏隅,纪载每违于事实。甚或挟私诬罔,肆意铺张,笔削躬操,妄为褒贬。或逞其门户之见,或骋其诞妄之谈,他如义例不谨严,则首尾衡决;文辞不核实,则两端模棱。或讹谬相沿,详略失体。③朱汝珍:《清远县志·序》。再者,“一人之耳目有限,天下之事理无穷,且言之者彼此有殊,则书之者是非无定”,“于是真伪混淆参错,舛误势所必然……”。④民国版《清远县志·释例》,第12页。故“章实斋论修志有五难八忌,政[正]谓此尔。”⑤朱汝珍:《清远县志·序》。

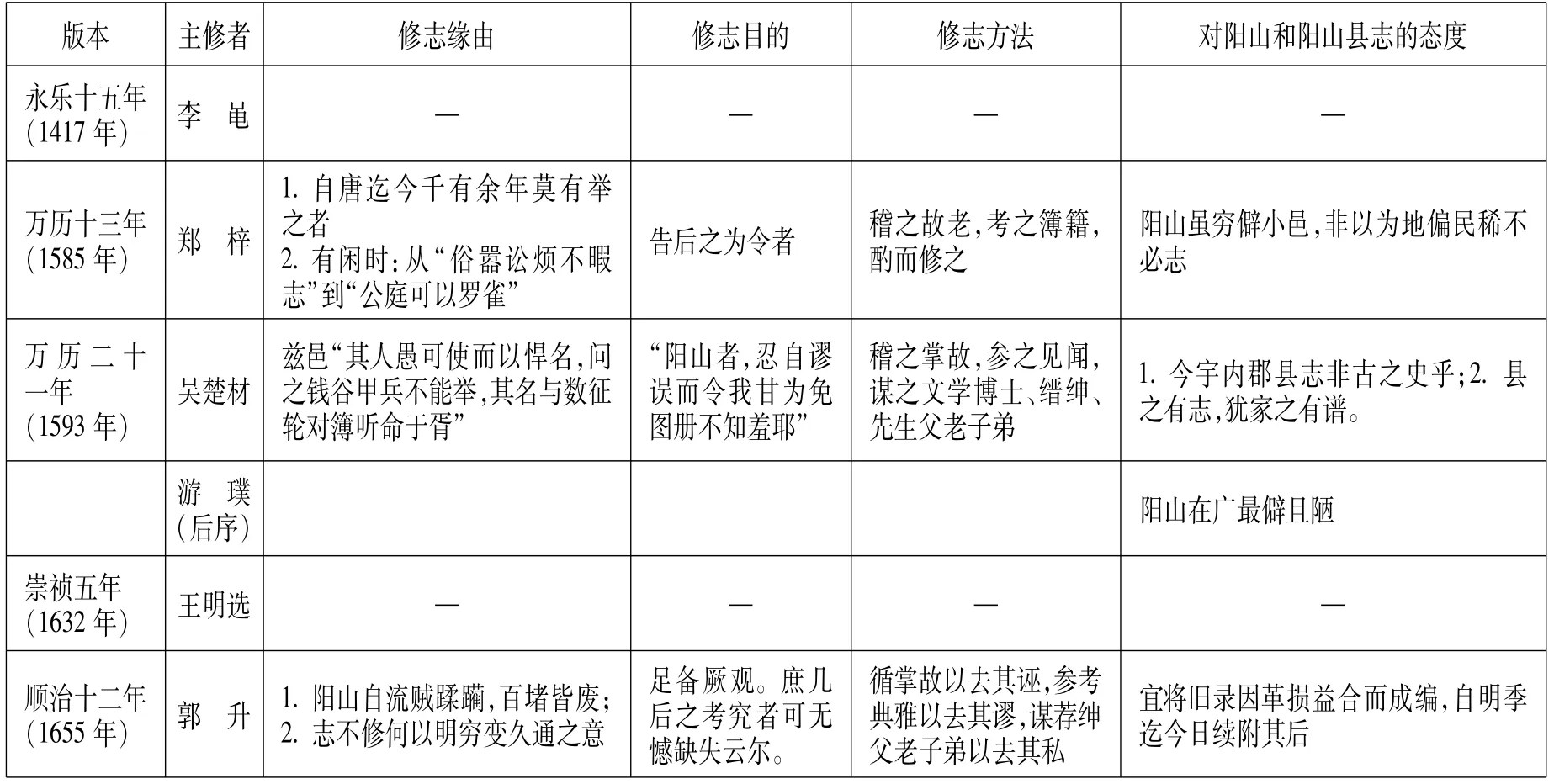

笔者根据民国版的《阳山县志·旧志考》等相关内容绘制表格,对比不同版本《阳山县志》序言中体现的修志理念及对阳山和阳山县志的评价(态度)。

不同版本《阳山县志》序言中体现的修志理念及对阳山和阳山县志的评价(态度)表

版本 主修者 修志缘由 修志目的 修志方法 对阳山和阳山县志的态度顺治十五年(1658年) 熊兆师 1.兵燹之后,前梓既废;2.上台有续成志书之檄庶几览斯志者,举阳山之一邑之事如□须眉,如烛幽隐;士庶观之,以变其俗;官师考之,以变其政;太史采之,以备其风尚,亦于僻邑有小补云。取旧本而更定之。删其繁芜,饰其简略,又增入其所未备尽丹塈雘茨,此后来者责也。姚 延1.志与史相近;2.史之难难于志,志之难严于史;3.阳山于连州为属,邑州又属于广郡。地控楚粤之区,冈岭北纡衡,湘湟川南注浈海,路有丘陵之险,江流水石廉悍,昌黎所称天下之穷处也。然其俗俭力趋时,因土所宜,树艺茶棉菽麦,耕耘自给,至有垂百不履公庭者……乾隆十二年(1747年) 万光谦1.年远事阙,无可参稽,版且朽合今又多同异;2.邑无藏书,士鲜多识。守兔园者,一经之外无余编;坐蛙井者,一室之外无远览。求之案牍,则风腐水毁,鼠败虫穴……逮今不修,则……阳山遂无志……3.此乃邑令纪载之职邑事大小后人将于志求之潜搜幽考,勤咨博访。一纸之有系亦掌而录之;一石之未泑,以毫而记之。问奴以耕,问婢以织,其为计也……1.阳山介楚粤交,称僻壤2.勿轻删削以没前志之详,勿妄附会以涂后人之目,勿多议论以受劝说之议,勿袭舛讹以致雷同之咎道光三年(1823年) 陆向荣1.前志尽失,唯留万光谦版,但万版的县志“序次颇详而体例未善,舛略滋多”2.距万氏修县志已有70余年,应续修。“苟弗续修,其何以咨考核而示激劝乎”邑志之成,得以考镜为政之得失稍免陨越,而昌黎之流风余韵百世未泯。开局采访,举博识者分司编纂,属草既就……复请番禺刘朴石太史纠正,太史乃取旧本暨新稿参互考证,先正其体例次别其纲目……1.古之图经,今之方志也2.阳山,昌黎过化区……且昌黎未至之先,阳山一蛮僚乡耳3.夫阳山固昌黎所称天下穷处也。今虽风会浸开,文物已蔚然兴起,惟地广人稀,民又恶劳而好逸,故土愈瘠民愈贫。且地介楚粤之交,民徭杂处……民国二十四年(1936年)黄 瓒、朱汝珍今次编纂为陆志后百有余年之事,且其间时事大有变迁陆志体例谨严,参考精核。已概因之,即补定数条时则黄德馨县长瓒监修县志。黄典常学博中理,与同邑诸君子从事编辑,其中惟事记一篇未竣,民国十四年以后,尚待采访,余悉就绪矣阳山地广人稀,嵚崎险阻,昌黎韩公至此谓天下之穷处,几以化外视之。汝珍则以为其地俨然有良田美池,阡陌交通,鸡犬相闻,所产固恒足自给。复据有天险,蚕丛鸟道,足以限戎马之足而自固。桃源之境不是过也

由表格可见,在对待阳山的态度上,朱汝珍版县志与道光三年(1823年)陆向荣主修版所提出的“今虽风会浸开,文物已蔚然兴起,惟地广人稀,民又恶劳而好逸,故土愈瘠民愈贫”观点大相径庭,反与顺治年间姚延主修版的“耕耘自给,至有垂百不履公庭者”①民国版《阳山县志·旧志考》,第134页。的评断遥相呼应。在看待修志目的方面,朱氏认为无论是编修《清远县志》还是《阳山县志》都只是“为保存文献计”,与“举阳山之一邑之事如□须眉,如烛幽隐;士庶观之,以变其俗;官师考之,以变其政;太史采之,以备其风尚,亦于僻邑有小补”的政治目的和教化目的相异。