基于三大数据库对海外中国研究专著的调查与分析(2006—2016) *

□ 陈 肃

一、研究背景

海外从事中国研究的学者和图书馆员常思索该领域学术产出和出版之间的关系。传统的中国研究集中在历史、语言文学、艺术、宗教哲学等领域,在2006—2016 年间,情况仍然如此吗?①Chen Su, Wang Chengzhi, “Who Has Published What on East Asian Studies: An Analysis of Publishers and Publishing Trends,” Library Collections & Technical Services, 52(1), pp. 33—41。2014 年该文由杨慧玲博士译成中文,详见陈肃、王成志撰,杨慧玲译:《东亚研究领域中谁出版了什么——出版社及出版趋势分析》,郑州:大象出版社,《国际汉学》2014 年第25辑,第369—383 页。哪些有关中国研究的领域成果丰硕而哪些仍是空白?传统的研究领域与出版量有无发生改变?哪些出版社是本领域最重要的参与者?基于以上问题,笔者展开了调研。笔者采用宽泛的“中国研究”②汉学、中国学、中国研究在不同学科和语境下有一些差别,为行文方便,本文采用“中国研究”这个术语。进行界定,即凡是以中国研究为主题的英文专著,无论是对中国语言、文学、历史、文化、宗教、考古、艺术、音乐等的研究,还是对现当代政治、经济、法律、军事等方面的研究,都在本研究范围之内。调研的时间段是2006 年至2016 年,研究范围是被美国埃布斯公司 (EBSCO)旗下全球在线书目信息系统(Global Online Bibliographical Information,简称GOBI;为叙述方便,下文用简称),③GOBI 有1 200 多万种纸质及100 多万种电子图书数据。德国哈拉索维茨 (Harrassowitz)公司旗下的奥拓(OTTO)数据库④哈拉索维茨公司是德国最大、最古老的学术图书出版商及供货商,出版亚洲与东方研究成果是该公司重要的工作内容之一,哈拉索维茨公司为欧美各国提供德文、英文学术专著及期刊为其主要业务。奥拓数据库提供了便利的网上检索、选书、下订单等购书活动,数据库有数十万种学术研究著作信息。以及美国专业求索(ProQuest) 公司旗下的在线采选信息系统(Online Acquisitions and Selection Information System,简称OASIS;为叙述方便,下文用简称)数据库⑤专业求索公司用微缩技术为图书馆提供善本图书胶片服务,是全球最大的硕博论文出版公司,同时也拓展了数字化学术刊物存贮服务。公司旗下的OASIS 服务于世界各国图书馆,提供检索、选择、订购纸质与电子图书等服务。所录入的中国研究专著,据此考察英语世界在2006—2016 年间中国研究专著的现状与趋势。

本研究不同于以往基于世界书目网(WorldCat)①世界书目网是目前世界上最大的图书目录数据库。截至2019 年6 月,有461 523 756 条来自100 多个国家和地区的书目数据。获取更多信息请参阅https://www.oclc.org/en/worldcat/inside-worldcat.html,最后访问日期: 2019 年6 月22 日 。数据的研究,其独特之处在于它是基于欧美三家学术图书采购平台书目数据的研究。这三家学术图书采购平台即GOBI、OTTO、 OASIS。这三家学术图书平台是欧美最大、最重要的学术图书购书平台,它们的书目数据可直接反映欧美学术图书的出版现状,而不是各图书馆的藏书情况。本研究采集数据的标准还包括地域主题、图书等级、语言等诸多因素。

需要指出的是, 这三家数据库存在以下问题:1. 数据重复。三个数据库均收录了世界主要出版社的出版物,如哈佛大学出版社(Harvard University Press)、牛津大学出版社(Oxford University Press)、博睿出版社(Brill)等的出版物,同一种专著分别出现在三家数据库中。为了数据的准确性,我们对书目数据进行了查重处理,通过国际标准书号(ISBN),核对书名、作者、出版地、出版日期及页码等,删除重复书目。2. 专著与连续出版物问题。本研究所指的“专著”是指 “由专家或一组专家撰写的对某一主题某方面所做的深入研究,它通常包含一册或多册”②《牛津英文字典》对专著一词有以下两种界定:第一,在学术用语里,专著特指由专家撰写的有关某一主题的某方面的深入研究,通常是一册或多册;第二,在图书馆、书目文献及图书编目用语里,专著特指那些非连续性的出版物,即有明确出版日期的出版物。按照专著的狭窄定义,凡是具有连续出版物性质的出版物,如主题年鉴、统计年鉴、年度报告,且以年鉴(Yearbook) 或年报(Annual Report)为书名的出版物,均不在本研究的范围之类。。而在欧美出版发行的中国主题年鉴、统计年鉴、年度报告虽被三家数据库收录,但因其连续出版物之性质,不在本研究范围内,故对此数据做了清除。3.专著中的“种”与“册”。所谓一种(title)图书是指由一位或多位作者就某一主题所做的深入研究,其研究结果可以是一册(volume)或多册的专著(monograph)。比如方汉奇主编的《中国新闻通史》(10 册)是一种由同一位作者就同一个主题编撰的图书,共有10 册,而不是10 种不同的图书。但该书英译后由天窗专业出版社(Enrich Professional Publishing)分别于2012 年、2013 年和2014 年推出电子书。这种情况下,数据库录入为10 种图书而不是一种图书的10 个分册,这类数据也需整合、清理才能使用。4.作者姓名错录。三家公司在录入华人③华人指所有拥有华人姓名的作者,与他们的国籍无关。作者拼音姓名时错误频出,因为他们无法辨识华人作者拼音姓名中哪个是姓,哪个是名,最常见的错误是将姓当作名,而另一家数据库又将同一作者正确姓名重复录入。于是在采集的书目数据中就出现了两条相差无几的书目,所不同的是作者的姓与名。对于这类书目数据问题,只有通过清理方可使用。

本研究以严谨的数据采集和丰富的书目数据,从出版量、出版地、出版社、研究领域、工具书、基于博硕论文的考著、其他类别出版物、平均价格、电子书与纸质书等九方面来考察2006—2016海外中国研究专著,分析这期间海外中国研究出版的现状和趋势。

二、数据分析

(一)出版量

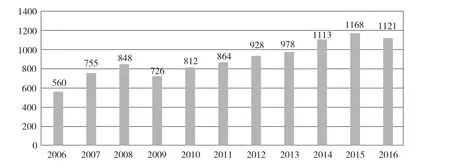

2006—2016 年间,共有9 867 种有关中国研究的英文专著在中国以外的国家和地区出版,出版量呈现整体上升的态势,尽管在2009 年与2010年出现短暂回落,但2011 年后便缓慢地稳步上升,2015 年达到高峰,年出版量为11 168 种图书。2016年再次出现回落,但与2013 年相比,还是有了较大地提高。按照年平均出版量计算,每年平均有96 种有关中国研究的英文专著出版。 (见图1)

图1 2006—2016 年海外中国研究专著各年出版量

此外,人们可能要问,在这9 867 种有关中国研究的英文专著里,到底有多少种是“新”的研究专著而不是重印?数据显示,有2 777 种图书未标明版本信息,余下的7 090 种专著中,第一次面市的相关专著有6 598 种,占有版本信息图书的93%,余下的7%的图书则是重印、再版、修订版、扩充版、评论版及删节版等。

(二)出版地

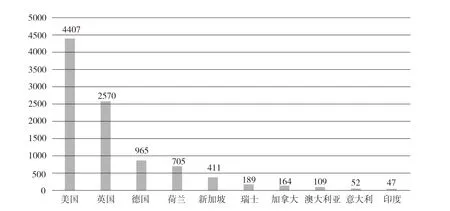

另一个问题是:这9 867 种有关中国研究的英文专著在哪些国家或地区出版?换言之,那些中国研究学者多、研究力量雄厚的国家和地区,应该是出版有关中国研究专著的主力军吗?

从2006 年至2016 年里,共有33 个国家和地区出版了9 867 种有关中国研究的专著,其中仅出版一种有关中国研究的专著的国家有希腊、墨西哥、葡萄牙、波兰、斯洛文尼亚、牙买加、罗马尼亚;出版不到10 种相关著作的国家有新西兰、芬兰、南非、爱尔兰等;出版不及百种的国家有意大利、印度、比利时、西班牙、奥地利、瑞典、泰国、法国等;出版有关著作上百种的国家有德国、荷兰、新加坡、瑞士、加拿大、奥地利;出版有关中国研究专著上千种的国家有美国和英国,分别出版了4 407 种和2 570 种。(见图2)

图2 2006—2016 年海外中国研究出版量前十的国家

图2 表明,美国和英国不仅是出版有关中国研究英文专著的大国,也是中国研究力量最雄厚、人才最集中之地。当然,还应看到一点,因为本研究只关注英文专著,以英语为母语的美国和英国自然比曾经的汉学研究中心如德国更占地利和语言优势。

从出版量排名前四的美国、英国、德国和荷兰来看,我们似乎看到了曾经的汉学中心的德国和荷兰向现当代的中国研究中心的美国和英国的转移。

(三)出版社

那么,哪些出版社出版了中国研究专著呢?据统计,共有1 400 家各种规模的出版社出版了共计9 867 种专著。

2000—2005 年的数据表明当时只有154 家出版社出版中国研究专著①需要说明的是当时只采用了来自GOBI 的数据,而本研究的数据来自分别来自三个数据库。,但2016 年后,出版有关中国研究专著的出版社增至1 400 家, 这是一个巨大的飞跃。虽然出版社的总数有了巨大的增加,但无论是学术出版社还是商业出版社,出版中国研究专著最多的仍是那些深受作者青睐,享有盛誉,实力雄厚的出版社,它们主导着中国研究领域的出版行情。

学术出版社出版量较大的依次是剑桥大学出版社(Cambridge University Press)、牛津大学出版社、哈佛大学出版社、哥伦比亚大学出版社(Columbia University Press)、夏威夷大学出版社(University of Hawai’i Press)、斯坦福大学出版社 (Stanford University Press)、华盛顿大学出版社(University of Washington Press) 、加州大学出版社 (University of California Press)、纽约州立大学出版社(State University of New York Press)、芝加哥大学出版社(University of Chicago Press)。在2006—2016 年间,这10 家学术出版社平均每年出版13 种中国研究专著。在1 400 家出版社里,学术出版社共有169 家。出版1 到10 种的出版社有80 家之多,几乎占了学术出版社的一半,而出版11 种以上百种以下的出版社仅有7 家,出版了45 种以上的出版社有10 家(见表1)。这10家学术出版社出版量总和(1 337 种)占总出版量(9 867 种)的14%。同时,这10 家出版社依附的大学也是从事中国研究的重镇。

加州大学出版社在2006—2016 年期间凭借出版总量(99 种)登上了学术出版社的前十名,平均每年出版9 种中国研究专著。虽然加州大学出版社在出版数量上排名第七,但其出版的中国研究专著是获得美国亚洲研究协会所设的最高图书奖“列文森中国研究图书奖”最多的出版社。②项目组成员叶鼎撰写了《1987—2020 列文森中国研究获奖著作研究》,见陈肃、杨慧玲、叶鼎、孙会军、熊泽泉、攀盛峰著:《海外中国研究现状与趋势:2006—2016》,北京:学苑出版社,待出版。

表1 2006—2016 年海外中国研究专著出版量 排名前十的学术出版社

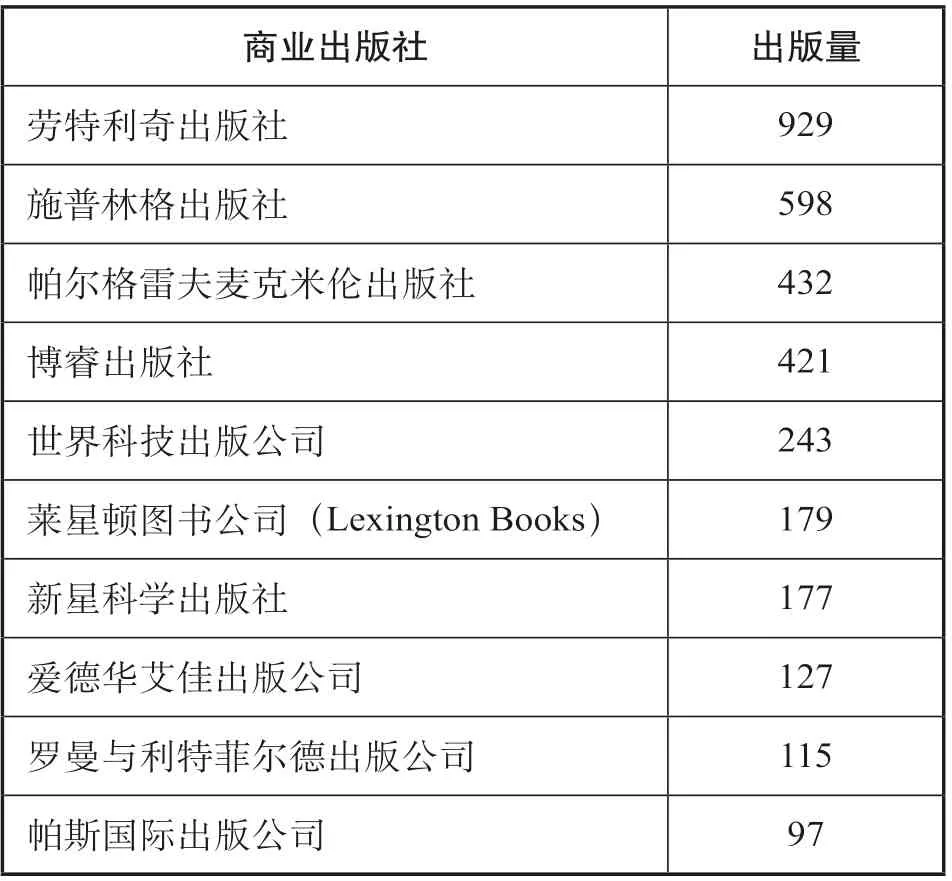

若以数量和品种而论,商业出版社是出版中国研究专著当之无愧的主力军,前十家出版量的总和(3 318 种)约占总出版量(9 867 种)的34%。在1 400 家出版社中,商业出版社就占了1 238 家。除了老牌的出版社如劳特利奇出版社(Routledge)、博睿出版社、帕尔格雷夫麦克米伦出版社(Palgrave Macmillan)、罗曼与利特菲尔德出版公司(Rowman & Littlefield)等出版社仍持续领先外, 一些新成立的或转而专注出版中国研究的出版社,如施普林格出版社(Springer)、世界科技出版公司(World Scientific)、 新星科学出版社(Nova Science)、 爱德华艾佳出版公司(Edward Elgar)及帕斯国际出版公司(Paths International),均跃居十大商业出版社行列,而曾经的十大商业出版社如埃德温梅伦出版公司 (Edwin Mellen)、马歇尔卡文迪什学术出版社(Marshall Cavendish Academic)等已经在本次研究中不见了踪影。(见表2)

表2 2006—2016 年海外中国研究专著 出版量排名前十的商业出版社

在2000—2005 年间,劳特利奇就是出版中国研究专著量最大的商业出版社,当时每年出版中国研究专著12 种。自2005 年以来,该社加大了出版中国研究专著的力度,以平均每年出版85 种的出版量毫无悬念地成为出版中国研究专著最多的商业出版社。

另一家成立于1986 年,以出版社科及法律类图书见长的爱德华艾佳出版公司,在2006—2016年期间第一次进入前十大海外中国研究专著的商业出版社行列,每年出版约350 种专著①Edward Elgar, “About Edward Elgar Publishing,” https://www.e-elgar.com/about/edward-elgar-publishing-reputation,最后访问日期:2019 年8 月20 日。,其中在2006—2016 年期间共出版了中国研究专著127种,占其总出版数量的4%左右。

(四)研究领域

2006—2016 年期间,中国社会、经济、文化各方面有了更大的变化。那么,在中国研究领域尤其是研究专著上会有什么样的体现?海外中国研究都集中在哪些领域?表3 是按照美国国会图书馆分类编目系统(Library of Congress Classification,以下简称LCC)统计的有关研究主题的分布情况。

表3 2006—2016 年海外中国研究专著研究主题分布情况

续表3

从表3 可以清楚地看出中国研究专著的学科覆盖了所有21 类学科领域。与2000—2005 年的研究相比,最大的不同是出版物学科覆盖面的全面性,不再出现有的学科无覆盖的情况了,区别之处只是数量的问题,而不再是有与无的问题。这应该是2006—2016 年期间海外中国研究最大的特点之一。

总体来看,研究专著集中在社会科学(总类)、中国史、语言与文学—汉语言文学、艺术以及宗教心理学哲学等五大类上。社会科学(总类)领域的研究专著(2 532 种)在数量上独领风骚,占据了总出版量(9 867 种)的26%,是语言与文学–汉语言文学类(1 343 种)的1.9 倍。这一现象反映了中国在经济、社会与文化等方面的巨大变化,故这方面的研究专著出现了井喷现象;其次是中国史(1 704 种),占总出版量的 17%;第三是语言与文学—汉语言文学类(1 343 种),占总出版量的14%;第四是宗教心理学哲学 (843种) ,占了总量的9%;第五是艺术类 (819 种),占了总出版量的9%。其实,中国史、语言与文学—汉语言文学、宗教和艺术从来都是海外中国研究专著集中的学科领域。根据2000—2005 年统计,出版量最集中的还曾是中国史、语言与文学—汉语言文学、艺术。实际上上述数据还表明,这个传统在2006 年开始被打破,当时的社会科学(总类)出版物数量已达134 种,略比第二位的中国史126 种多了8 种,而这个势头从此就愈发不可收拾,到了2016 年,社会科学(总类)专著已达297 种,比中国史类(178 种)多出了119 种。

人们可能会问,每一种图书都有主题吗?欧美三大学术图书销售平台上图书的主题分类系统一样吗,有可比性吗?答案是肯定的。这三家公司均使用美国国会图书馆 分类编目系统①有兴趣的读者可以参阅美国国会图书馆分类编目系统Library of Congress Classification, https://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/,最后访问日期:2019 年6 月13 日。,所有图书只要被该公司选录,首先将经过公司编目员之手。编目的过程就是根据图书的主题给书目配上一个索书号以及与之相应、最能反映该书研究主题的一个或多个主题词。这就为按照图书主题提取书目数据以及对图书主题的考察与分析比较提供了依托和可能性。表3 即是通过对每一种图书的索书号的统计而确定的一学科领域的出版物数量。

在2006—2016 年中,夏威夷大学出版社共出版了中国研究专著126 种,涉及16 类学科领域。这说明夏威夷大学出版社在选择出版专著时已经从过去相对狭窄的选题范围做了很大的扩展,从2000—2005 年研究的8 类学科拓展到了16 类学科主题。这很不容易,因为没有相关专业编辑,这样的拓展是不可能的。不过,可以看出该出版社的强项仍然在其文学、历史及艺术等学科上。

在2006—2016 年中,劳特利奇出版社共计出版了927 种中国研究专著,平均每年84 种,比2000—2005 年间的年平均出版量(12 种)多出版了72 种。劳特利奇出版社不仅在出版数量上有了巨大的飞跃,在出版学科覆盖面上也有很大的突破,除了未出版任何历史—辅助学科、文献学图书馆学类的专著外,它的出版物覆盖了19 类学科:社会科学393 种、历史142 种、政治学103种、语言与文学—汉语言文学75 种、宗教心理学哲学36 种、教育学33 种、地理学人类学休闲33 种等等。其中,最令人瞩目的是大量社会科学类专著的出版,占该出版社11 年出版总量的42%。换言之,劳特利奇出版社继续在社会科学类耕耘,投入更多的人力财力,不仅出版量上占据优势,而且在出版学科内容领域上也发展出特长领域。

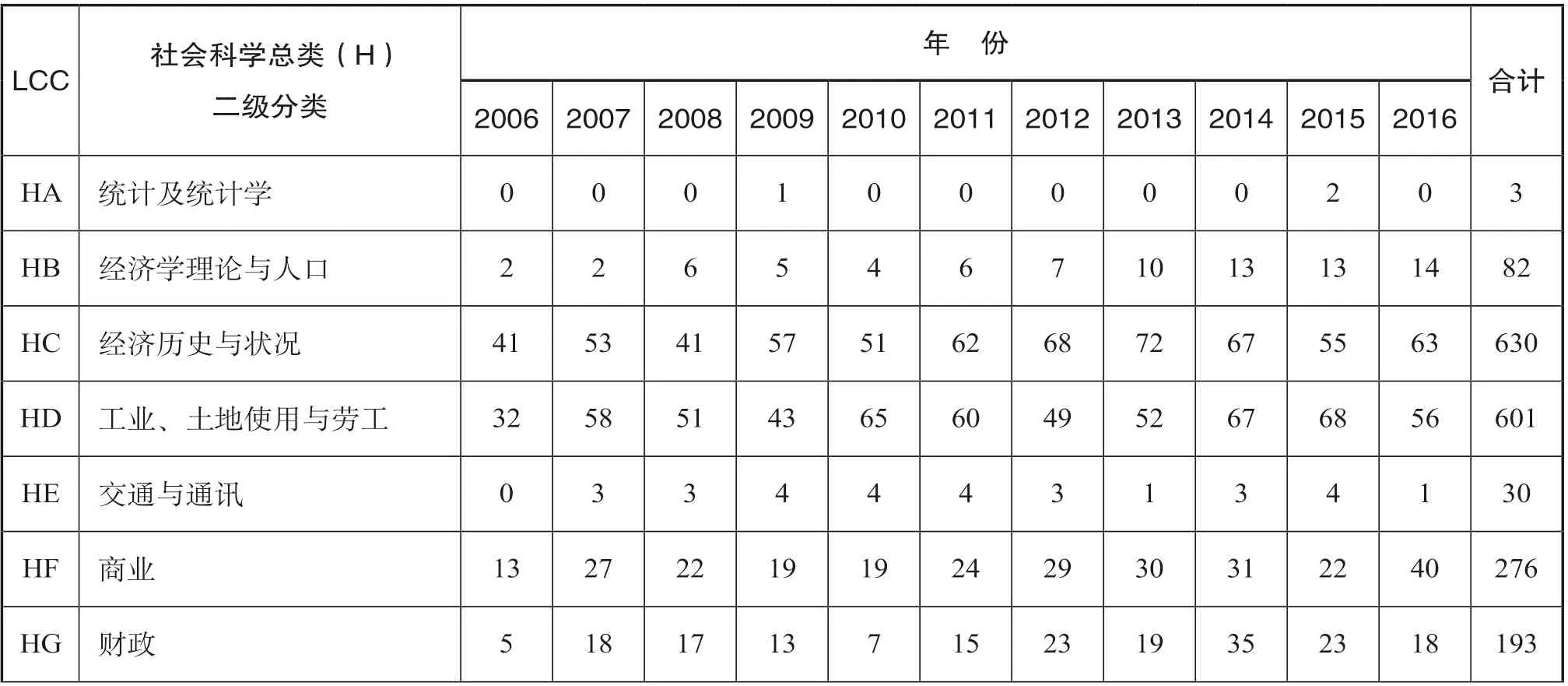

社会科学(总类)是一大类,在此大类下又包含哪些二级分类?这是本次研究所关注的重点之一。由于社会科学(总类)出版已占2006—2016 年总出版量的25%,远远超出历史、语言与文学及艺术方面的出版量。因此,了解社会科学总类下属二级学科不仅是必须的,也是必要的。

按照美国“国会图书馆分类系统”,社会科学(总类)下共有15 类二级学科,它们分别是:HA统计及统计学,HB 经济学理论与人口,HC 经济历史与状况,HD 工业、土地使用与劳工,HE交通与通讯,HF 商业,HG 财政,HJ 公共财政,HM 社会学,HN 社会历史和状况、社会问题、社会改革,HQ 家庭、婚姻、妇女,HS 社团、秘密社团、乡团等,HT 社区、阶级、种族,HV 社会病理学、社会与公共福利、犯罪学、HX 社会主义、共产主义与无政府主义。①有兴趣的读者可以参见美国“国会图书分类编目系统”中的社科二级分类,2006—2016 年共有2 532 种社科类专著出版,其中有6 种属社科总类(H),故在二级学科统计中未统计这6 种。https://www.loc.gov/aba/cataloging/classification/lcco/lcco_h.pdf,最后访问日期:2019 年12 月20 日。(见表4)

表4 2006—2016 年海外中国研究专著社会科学(总类)下二级学科出版量统计

续表4

从表4 中可以清晰地看到,在2006—2016 年间,社会科学类的研究专著主要集中在中国“经济历史与状况”(630 种)和“工业、土地使用与劳工”(601 种)这两大领域。“经济历史与状况”下还涵盖三级学科主题,如空气污染、自动化、消费者要求、饥荒、资金流转以及经济地理学等。而在“工业、土地使用与劳工”下涵盖的三级学科主题,如工业管理、技术创新、公司的社会责任、经济计划与发展、农业合作化、乡镇工业化以及劳工的工资、工作环境等,可以看出这类主题与改革开放以来的社会巨变密切相关。因此,这方面的研究数量大也就不足为奇了。接下来的三个领域即“商业”“财政”和“家庭、婚姻、妇女”也与中国社会变化最大的几个方面相关:一方面是20 年来的经济发展、社会变化为研究商业和财政提供了大量的新事实、新现象与新数据;另一方面,“家庭、婚姻、妇女”不仅是当下学术界普遍关注的领域,在中国社会巨大的变化中,考察中国家庭、婚姻与妇女在社会变迁中的状况是极难得的好时机。因此,出现较多的专著研究也就可以理解了。

相比之下,社会学方面的专著相对稀少,平均每年的出版量不到5 种。究其原因,社会学领域研究涵盖的范围主要是社会学理论、社会学历史、社会学研究方法、社会控制、社会组织、社会变化、社会公平、社会心理与社会影响。浏览了51 种有关社会学的研究专著主题,大多数专著集中在中国改革开放引起的社会变化上。

(五)工具书

何谓工具书?依据美国图书馆协会的定义,工具书是指“无论纸质的还是电子的工具书,是对某一主题的安排和处理,以供参考之用,而非连续性阅读的书籍。若是纸质工具书,还将被限制在图书馆内使用”①Michael Levine-Clark and Toni M. Carter ed., ALA Glossary of Library and Information Science, 4th ed. Chicago: ALA Editions, An Imprint of the American Library Association, 2013, p. 212.。据徐祖友、沈益编撰的《中国工具书大辞典》中的定义,“所谓工具书,就是根据特定的需要,汇集某一范围的知识或资料,按一定的方式编排,以备查考的图书。”②徐祖友、沈益编:《中国工具书大辞典》,福州: 福建人民出版社,1991 年。在陈社潮编撰的《文史参考工具书指南》中,“工具书”的定义:

工具书指一种在学习中和工作中可以作为工具使用的特定类型的书籍,专供查考资料,以解决工作或学习过程中所遇到的某些疑难问题。这些书籍经过汇集、编撰或译述的资料,把相关领域的问题与其有关的知识资料按特定的编排方法汇集在一起,形成特定的编排和检索方式,可以让读者于短时间内查出答案,以供参考。因为这些书籍是解决问题的好工具,因此称为“参考书”或“工具书”。③陈社潮编:《文史参考工具书指南》,台北:明文书局,1995 年,第1—2 页。

因此,工具书是将某一领域的知识与信息按某种编排方式组织起来,为快速查询信息而存在的一种书籍。

那么,在9 867 种图书中有多少种工具书?数据显示共计105 种,只占总量的1%。工具书包括手册、辞书、百科全书、书目、地图/影像集、年表与索引,但其中数量最大的工具书是手册。

在105 种工具书中,手册共计42 种。那么,什么是“手册”呢?根据美国图书馆协会对词汇表的定义,“手册是涵盖一个或多个学科,将基础及高级知识编撰成易于携带的,可以迅速查阅的工具书”④Clark and Carter op. cit., 2013, p. 214.。事实上,学科手册是一种新型的,围绕着人文、社会科学与自然科学等领域的最新研究成果,由某领域的专家撰写而成,以学生和学者为使用对象,以概述该领域的发展、研究框架、研究方法、研究角度、研究资料等方面知识的工具书。比如,牛津手册在介绍其学科手册系列时这样描述:

牛津大学的手册为学者和研究生提供了令人信服的新视角,涉及人文、社会科学和自然科学等多个学科,是对某一特定学科领域的开创性研究的权威和最新调查,由该学科专家就某一主题的进展和方向进行了审辨性的审视,并为今后的研究奠定基础。⑤Oxford Handbooks, “Introduction,”https://global.oup.com/academic/content/series/o/oxford-handbooks-ohbk/?cc=us&lang=en&,最后访问日期:2019 年12 月20 日。

在2000—2005 年,没有发现一种牛津手册。但在2006—2016 年的研究中,就有百余种牛津手册含有与中国研究相关的内容,并有5 种牛津学科手册以中国研究为主题。⑥Michael Harris Bond, Oxford Handbook of Chinese Psychology. Oxford: Oxford University Press, 2010; Carlos Rojas, Oxford Handbook of Chinese Cinemas. Oxford: Oxford University Press, 2013; Shenggen Fan, Oxford Companion to the Economics of China. Oxford: Oxford University Press, 2014; William S. Y. Wang, Oxford Handbook of Chinese Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2015; Carlos Rojas, Oxford Handbook of Modern Chinese Literature. Oxford: Oxford University Press, 2016.事实上,不仅牛津大学出版社,其他出版社如劳特利奇出版社⑦劳特利奇出版社手册工具书简介,见https://www.routledge.com/handbooks,最后访问日期:2019 年12 月20 日。、博睿出版社⑧博睿出版社手册工具书简介,见 https://brill.com/view/serial/CBO,最后访问日期:2019 年12 月20 日。、剑桥大学出版社⑨剑桥大学出版历史书系简介,见 https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-histories,最后访问日期:2019 年12 月20 日。、爱德华艾佳出版公司⑩爱德华艾佳出版公司手册工具书简介,见https://www.e-elgar.com/book-type/elgar-handbooks,最后访问日期:2019 年12月20 日。等纷纷组织学科专家编写学科研究手册,使得这一深度服务学科的工具书广受学术图书馆欢迎。这类学科工具书是了解学科进展、研究角度、研究方法及学术争论较直接、较有帮助的工具书。①Eleanor Robson, The Oxford Handbook of the History of Mathematics. Oxford: Oxford University Press, 2009; Carles Boix, The Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press, 2007; Philip Clayton, The Oxford Handbook of Religion and Science. Oxford: Oxford University Press, 2006; Rob Latham, The Oxford Handbook of Science Fiction. Oxford: Oxford University Press, 2014; Chee-Beng Tan, Routledge Handbook of the Chinese Diaspora. Hoboken: Taylor and Francis, 2013; Mario Poceski, The Wiley Blackwell Companion to East and Inner Asian Buddhism. Chichester: John Wiley & Sons Inc., 2014; Stevenson Xutian, Handbook of Traditional Chinese Medicine. Singapore: World Scientific, 2015; Tianbao Qin, Handbook of Chinese Environmental Law. Cheltenham: Edward Elgar, 2015.

2006—2016 年 间 的 数 据 显 示,有42 种 学科手册分别由以下出版社出版:爱德华艾佳出版公司出版了9 种,威立布莱克威尔(Wiley Blackwell) 出版了7 种,牛津大学出版社、劳特利奇出版社及世界科技出版公司各出版了5 种。内容主要集中在宗教哲学心理学、历史、政治、社会科学、法律、语言与文学及中医中药等领域。具体来说手册所关注的主要是心理学、哲学、道教与佛教、少数民族、中国政治、中美关系、移民与身份认同、文化与工业创新、市场等。在法律方面有环境法、贸易法、香港传媒法等手册;在语言文学上有汉语语言学、现代文学以及影视研究,还有4 种手册专注中医中药。

第二大类是辞书类。2006—2016 年间共出版了36 种辞书,内容集中在历史、社会科学、政治学及语言与文学等四大类上。首先,语言与文学类中的影视类颇受出版社的亲睐,如中国电影(含香港电影和台湾电影)、中国戏剧;其次是语言辞典,如满语—英语辞典、闽南—英语辞典等;再次是古典文学、现代文学与当代文学;最后是历史领域,如《汉末三国传记辞典(23—220 AD)》②Rafe De Crespigny ed., A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms (23—220 AD). Leiden: Brill, 2007。该著中译名由笔者提供。《中国妇女传记辞典:公元前1600 至隋朝618 年》③Lily Xiao Hong Lee ed., Biographical Dictionary of Chinese Women: Antiquity through Sui 1600 B. C. E—618 C. E. Armonk: M. E. Sharpe, 2007。该著中译名由笔者提供。《新中国工商业领军人物传记辞典》④Wenxin Zhang ed., Biographical Dictionary of New Chinese Entrepreneurs and Business Leaders. Cheltenham: Edward Elgar, 2009。该著中译名由笔者提供。等令人瞩目。

第三类是百科全书。2006—2016 年共出版了11 种百科全书,内容集中在宗教哲学心理学、历史、政治学、文学和科学与技术等5 个方面,如《博睿中国百科全书》⑤Daniel Leese ed., Brill’s Encyclopedia of China. Leiden: Brill, 2008。该著中译名由笔者提供。《中国战争百科全书》⑥Xiaobing Li ed., China at War: An Encyclopedia. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2012。该著中译名由笔者提供。《中国百科:理解中国最权威指南》⑦Jun Feng ed., Chinapedia: The First Authoritative Reference to Understanding China. Singapore: Enrich Professional Publishing, 2014。该著中译名由笔者提供。《中国古代技术百科全书》⑧Wenren Jun ed., Ancient Chinese Encyclopedia of Technology. New York: Routledge, 2013.《当代中国科学技术历史辞典》⑨Lawrence R. Sullivan ed., Historical Dictionary of Science and Technology in Modern China. Lanham: Rowman & Littlefield International, 2015。该著中译名由笔者提供。;其他还有《劳特利奇中国语言百科全书》⑩Sin-wai Chan ed., The Routledge Encyclopedia of the Chinese Language. New York: Routledge, 2016。该著中译名由笔者提供。《美中关系百科全书》⑪Yuwu Song ed., Encyclopedia of Chinese-American Relations. Jefferson: McFarland & Co., 2006。该著中译名由笔者提供。《中国哲学A—Z》⑫Bo Mou. ed., Chinese Philosophy A—Z. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009。该著中译名由笔者提供。。百科全书的重要性在网络时代有了明显的下降,2006—2016 年期间,平均每年仅有1 种出版。究其原因,有以下几个方面的问题:第一是内容,由于纸质百科全书以提供信息为目的,但其更新速度一旦出版就很难持续更新;第二是便利性,百科全书是为了查阅信息的,但查阅纸质百科全书费时费力,无法与网络查询同日而语;第三是使用限制,纸质百科全书,尤其是大型百科全书,通常只有图书馆才会收藏,但图书馆开放时间有限,从而影响了读者的使用。综合来看,纸质百科全书作为曾经最重要的工具书之一,正在被网络百科类信息所取代。

第四类是书目类。这类工具书共有8 种,包括《北美民国研究档案资源指南》①Chengzhi Wang and Su Chen ed., Archival Resources of Republican China in North America. New York: Columbia University Press, 2016.《中国台湾电影研究书目提要》②Jim Cheng ed., An Annotated Bibliography of Taiwan Film Studies. New York: Columbia University Press, 2016.《中国妇女研究西文书目》③Robin D. S. Yates ed., Women in China from Earliest Times to the Present: A Bibliography of Studies in Western Languages. Leiden: Brill, 2009。该著中译名由笔者提供。《郑和下西洋(1405—1433)及中国与印度洋世界的关系:多语种研究书目》④Ying Liu ed., Zheng He’s Maritime Voyages (1405—1433) and China’s Relations with the Indian Ocean World: A Multilingual Bibliography. Leiden: Brill, 2014。该著中译名由笔者提供。《中国科举考试研究书目》⑤Rui Wang ed., The Chinese Imperial Examination System: An Annotated Bibliography. Lanham: Scarecrow Press, 2013。该著中译名由笔者提供。《当代中国研究指南》⑥Yunshan Ye ed., The ALA Guide to Researching Modern China. Chicago: An Imprint of the American Library Association, 2014。该著中译名由笔者提供。《哥本哈根皇家图书馆藏中文善本及手稿目录》⑦Bent Lerbaek Pedersen ed., Catalogue of Chinese Manuscripts and Rare Books. Copenhagen: NIAS Press, 2014。该著中译名由笔者提供。《新加坡国家图书馆藏乔治·希克斯藏书选目》⑧Eunice Low ed., The George Hicks Collection at the National Library, Singapore, an Annotated Bibliography of Selected Works. Singapore: National Library Board, 2016。该著中译名由笔者提供。。

其他类别工具书有8 种。地图、图像资料、年表、索引类工具书因受网络影响,在2006—2016 年间出版数量有限。

总的来说,学术图书馆的工具书正经历着一场巨大的变革,过去曾经辉煌的大型纸质工具书因电子工具书的出现而逐渐被淘汰,读者对纸质工具书的使用次数也变得越来越少。⑨Jane Kessler, “Use It or Lose It! Results of a Use Study of the Print Sources in an Academic Library Reference Collection,” The Reference Librarian, 2013, 54:1, pp. 61—72.然而在这巨大变革中,学科手册却在为大学教育服务中找到了自己的位置,成为广受欢迎的新型工具书。

(六)基于博硕论文的专著

在9 867 种有关中国研究专著中,基于博硕士论文的专著有356 种,其中基于博士论文的专著347 种,基于硕士论文的专著9 种,占2006—2016 年总出版量的3.6%。数据显示,德国是出版博硕论文专著最多的国家,共出版了164 种;其次是美国,共出版了57 种;第三是英国,出版了50 种。

在供货方面, 德国对博硕论文专著的出版显示出特别的关注,并持欢迎态度。德国的OTTO数据库共录入215 种基于博硕论文的研究专著,美国的GOBI 数据库录入了128 种博士论文专著,而OASIS 只录入了13 种。换言之,OTTO 数据库中基于博硕论文的研究专著占了其总书目数据(数据清理后948 种)的23%,为各大学术图书馆提供了更多选择博硕论文研究专著的机会。

OTTO 数据库如此关注博士论文的原因主要在于:在人文社会科学研究里,博士论文通常是作为 “准著作”(proto-book)来撰写的,无论在选题、资料收集、研究方法的运用等方面都为达到博士论文要求做足了功课;在时间上,撰写博士论文,少则需要四五年,多则七八年(对一个相对窄小的研究课题做深入的研究)。⑩赵炬明编译:《博士论文的作用与性质》,《复旦教育论坛》2005 年第3 卷第1 期,第40 页。因此,基于博士论文的研究专著在德国很受出版社的重视。另一个现象就是商业出版社对出版博硕士论文更感兴趣。在356 种基于博士论文的专著里,只有64 种由研究机构或大学出版社出版,而余下的292 种均由商业出版社推出。

在研究领域方面,博士论文的选题集中在社会科学、语言与文学、宗教、法律、历史和政治学这6 大学科领域。有约三分之一的论文 (99 种)选题为社会科学大类,尤以工业、土地使用与劳工,商业,财政,家庭、妇女、婚姻等为研究主题;78 种为语言与文学;33 种为宗教研究,主要集中在佛教、基督教以及生活中宗教的研究上;31 种为法律研究专著包括私有财产法、版权法、商业法等;30 种为历史研究选题,从传记、地方史、军事史到少数民族史等;政治学方面的选题只有20 种,集中在公共管理及国际关系上。

最值得一提的是,德国出版社对硕士论文的态度相当开放,有9 种基于硕士论文的研究专著出版。这9 种硕士论文由8 家德国出版社和1 家荷兰出版社出版。这类论文有长有短,长的多达250 多页,短的不到100 页。图书馆客户可在OTTO 学术图书销售平台上订购,出版社收到订单后,打印一本给客户,真正做到了按需印刷与出版。

(七)其他类别出版物

在9 867 种图书中,有近80%的图书都是研究专著,无须标注。为了方便图书馆选购,销售平台数据库对其出版的类别做了相当完善的标识,如博物馆出版物、展览图录、教科书、纪念文集、旅行指南等。

博物馆出版物共有318 种,既有当代著名艺术家如徐冰等人的个展图录,也有世界知名博物馆如大英博物馆、加州亚洲美术馆等的书画、陶瓷、鼻烟壶、漆器、青铜器、佛教艺术等的展览图录。其中不乏基于多年研究的大型主题展览的重要出版物,比如准备十年之久的主题展览《明:改变中国的50 年特展图录》①Craig Clunas, Ming: 50 years that Changed China. Seattle: University of Washington Press, 2014。该著中译名由笔者提供。是由牛津大学著名中国艺术史学者、明史研究专家柯律格(Craig Clunas)与英国博物馆中国艺术部负责人霍吉淑(Jessica Harrison-Hall)合作策展近十年的结晶。他们共同研究、策划、组织了该展览,从世界各地博物馆借调了大量明代文物,从明代初期(1400—1450)的制度安排与宫廷生活、文化思想、军事、宗教与教化以及与世界其他地区的贸易和文化交往等五个方面展示了明代早期的视野、艺术、创新和巨大成就以及那50 年对明朝各方面的重大影响。

艺术史是了解和认识中国的重要途径之一。国内各大出版社也意识到了这一需要,多家博物馆如故宫博物院、河南博物院、山东博物馆、湖南博物馆、浙江博物馆、苏州博物馆及天津博物馆对各馆的历史和馆藏做了深度介绍。

在三大数据库中,教科书与教辅教材共有48种。教科书主题集中在哲学、历史文化、经济财经与市场、政治制度及国际关系、法律、教育领域中的课程学习以及语言与文学、电影等领域。这一现象从另一个侧面反映了目前欧美大学有关中国的课堂教学。

纪念文集是学术界的另一种独特现象, 一般都是某学者的学生及同事为具有重要学术贡献的学者、老师或同事而撰写,如科隆大学东亚艺术史学家、科隆东亚博物馆前馆长罗杰·格佩尔(Roger Goepper)②Jeong-hee Lee-Kalisch ed., Long Life: Festschrift in Honour of Roger Goepper. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006.,德国海德堡大学东亚艺术史教授雷德侯(Lothar Ledderose)③Lothar Ledderose, Burglind Jungmann ed., Shifting Paradigms in East Asian Visual Culture: A Festschrift in Honour of Lothar Ledderose. Berlin: Dietrich Reimer Verlag GmbH, 2012., 加拿大英属哥伦比亚大学(University of British Columbia)中国文化教授欧大年(Daniel L. Overmyer)④Philip Clart ed., The People and the Dao: New Studies in Chinese Religions in Honour of Daniel L. Overmyer. Sankt Augustin:Monumenta Serica Institute, 2009.,美国著名汉学家牟复礼教授 (Frederick W. Mote,1922—2005)⑤Perry E. Link ed., Scholar’s Mind: Essays in Honor of Frederick W. Mote. Hong Kong, China: Chinese University Press, 2009.,英国著名汉学家杜德桥教授 (Glen Dudbridge,1938—2017)⑥Daria Berg ed., Reading China: Fiction, History and the Dynamics of Discourse: Essays in Honor of Professor Glen Dudbridge. Leiden: Brill, 2007., 英国汉学家、红学家、翻译学家戴维·霍克思 (David Hawkes,1923—2009)①Tao Tao Liu ed., Style, Wit and Word-Play: Essays in Translation Studies in Memory of David Hawkes. Cambridge: Cambridge Scholars Press, 2012.等。在9 867 种图书中,纪念论文集有12种。这类出版物为深入了解该学者的学术成就和贡献以及师承关系提供了很多一手信息。②部分图书因发行量有限,中国各图书馆尚未收藏,故查找不着。研究团队已核查过每一种图书以确保书目信息的准确性。

自2006 起,尤其是2008 年北京奥运会后,来华旅游者增多,旅游指南图书的出版由此兴旺了起来。在9 867 种图书中,旅游指南图书共计61 种。与欧洲旅游指南图书的多样性比较起来,中国旅游指南图书有两大特点:一是过于笼统,二是所涉旅游地集中在北京、上海及香港特别行政区。

(八)平均价格

虽然本研究利用的三家图书销售数据库并未特意收集图书价格信息,但仍有3 502 种图书标有售价信息。我们特地选取了德国、英国和美国的中国研究专著售价作比较,尽管三国分别使用欧元、英镑和美元,但还是可提供这类图书在市场上的一般售价。

德国最贵的一种图书是工具书,由中国高教出版社与德国施普林格合作出版的《中国地层名称:1866—2000》③Shouzhi Zhang, Geological Formation Names of China (1866—2000), 18 Vols. Dordrencht: Springer, 2009.,有纸本与电子版两种,共计1 537 页,标价为1 349 欧元。在734 种有售价信息的图书中,最低价格9.9 欧元, 572 种图书在100 欧元以下,100 欧元以上的图书共133 种,200 欧元以上的有21 种,1 000 欧元以上的图书只有工具书。

英国出版的2 570 种图书中,有1 575 种有售价信息,尤其是电子版图书。上千英镑的图书有12 种,价格从1 000 英镑到9 000 英镑不等,从单一主题专著到资料集均有。最贵的是一套18 册的《上海政治与经济报告(1842—1943):英国政府国际都市报告》④Robert L. Jarman, Shanghai Political & Economic Reports, 1842—1943: British Government Records from the International City. Slough: Archive Editions, 2008。该著中译名由笔者提供。资料集,纸本标价9 095 英镑。价格最低的是老子《道德经》⑤Laozi, Tao Te Ching: The Ancient Classics, with an Introduction by Tom Butler-Bowdon. Chichester: Capstone, 2012.的英译本,电子版限1 人用,仅为3.08 英镑。

美国出版的4 407 种中国研究专著中,1 193种有售价信息。从最低6.95 美元到最高1 260 美元不等,但总的来说100 美元以上图书只有132种,200 美元至600 美元的图书有28 种,上千美元的只有1 种, 即一套四册的中国电影教材,由劳特利奇出版社于2012 年分别在英国和美国出版的《中国电影: 媒体与文化研究中的重要概念》⑥Chris Berry, Chinese Cinema: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, 4 Vol. New York: Routledge, 2012。该著中译名由笔者提供。,此书标价1 260 美元。但总体来说,美国近90%的研究专著的售价在100 美元以下,相比德国与英国,美国的书价更低。

(九)电子书与纸质书

随着电子书的普及,电子书出版平台的增多,越来越多的电子书问世。2006—2016 年的数据显示,在9 867 种图书中,有4 751 种电子书,即45%的图书有电子版供选购,其中除了1 568 种为社科类图书外,3 183 种人文、法律、政治学类图书以电子版形式出版。

电子书出版快速增长的原因除了电子书容易携带,易于检索、使用、不受图书馆开馆时间的限制外,还有一个外部推力不得不提,那就是学术图书馆普遍面临空间压力。有研究表明图书馆的大部分面积用于藏书,而且大部分纸质书的使用率并不高。⑦Kessler, op.cit., pp. 61—72.于是各学术图书馆纷纷将纸本图书移至密集储存库,①Michelle R. Turvey-Welch and Roberta L. Johnson, “Repurposing and Renovating Space for High-Density Storage: Kansas State University Libraries’ Answer to Additional Collections Space,” Collection Management, 2017, Vol. 42, no. 2, pp. 110—119 .但密集藏书库并不方便使用,尤其是那些远离校园的藏书库。因此,解决图书的使用问题而又不占空间的电子图书就成了一个一举两得的好办法了。

三、趋势分析

(一)“他者”与“自我”视角并存

加拿大著名汉学家卜正民(Timothy James Brook)教授在20 世纪90 年代初来华参会,曾与著名清史研究专家朱维铮教授就“他者”与“自我”研究视野有过一次很有意思的对话:

当时我俩正散着步,我突然向他袒露心声,说自己曾数度迷茫——90 年代初的我正处于迷茫之中——既然我不是中国人,那当一名中国历史学家到底有什么意义。我虽然能够像朱老师那样阅读第一手文献,但还是极度渴求拥有他那般理解中文文献的本能。到底怎样我才能像理解自己的母文化那般,更真切地理解中国呢?

朱老师做了这样一个比喻来回答我的问题:“你想象中国是一个仅有一扇窗户的房间。我坐在房间里面,屋里的一切都在我的目光之中,而你在房间外头,只能透过窗户看见屋里的景象。我可以告诉你屋内的每一个细节,但无法告诉你房间所处的位置。这一点只有你才能告诉我。这就是为什么中国历史研究需要外国学者。”②卜正民:《哈佛中国史·总序》,第1 卷,北京:中信出版集团,2016 年,第15 页。

从以上对话,我们可以感受到中外学者之间对彼此不同的研究视野和角度的认识、尊重及欣赏。这是两种不可取代但可以互补的研究视野,通过交流可以更好地理解对方的研究结论和看法。

著名学者余英时教授在为刘正所著《海外汉学研究:汉学在20 世纪东西方各国研究和发展的历史》一书撰写的“序言”中问了一个问题:“中国以外的‘汉学’和中国学人在同一领域中所发表的汉文论著究竟是属于同类的,还是异质的呢?”余英时说:

自20 世纪初,特别是“五四”的“整理国故”运动以来,中国原有的经、史、子、集四部系统已全面崩解,代之而起的正是西方的学科分类系统。从此,中国的“国学”和域外的“汉学”在实质上更难分疆划界,惟一可实指的差异只剩下发表论著时所使用的语文了。③刘正著,余英时作序:《海外汉学研究:汉学在20 世纪东西方各国研究和发展的历史》,武汉:武汉大学出版社,2002 年,第3—4 页。

换言之,余先生认为中国学者与域外学者就研究内容来说区别不大或没有什么区别,但他同时认为,刘正将汉学研究区分为“儒家文化圈”和“基督教文化圈”两大系统之内,是“一个很有见解而又符合历史实际的设想”④同上,第4 页。。那么,这个区别是什么呢?我们认为是视野的差别,或者说是“他者” 和 “自我” 研究视野的差别。

中国研究和所有跨文化研究一样, 一个突出的特征是“他者”视角和“自我”视角并存。俗语道:“当事者迷,旁观者清”,这是人们对自我认识局限性的一种警示,也是我们关注外国人的中国研究成果的原因——我们想借助“他者”视角检视我们的“自我”研究。从研究方法上看,“他者”视角和“自我”视角明显不同,“他者”视角一定是比较研究,因为作者一定会在研究中把自己的本土经验带入其中,正如孟华指出的,“汉学研究的成果代表了一种 ‘他者’的视角,是他者基于自身的各种条件(社会历史语境、文化传统、知识结构、理论基础)而对中华文化作出的独特诠释”⑤张西平主编:《西方汉学十六讲》,北京:外语教学与研究出版社,2011 年, 第16 页。。严格意义上的“自我”视角则一定没有这个比较特征。由此可见,把“他者”做的研究和“自我”做的研究区别开来变成两类研究,是有方法论意义的。

若中国研究学者在西方受到研究训练,并且用西方理论和研究方法来做中国研究,这应该算是 “他者” 还是 “自我” 研究?这就要具体问题具体分析了。简单地说,如果这个“自我”受到“他者”训练,变成了“他者”视角,其研究应该属于“他者”研究。这也是为什么我们看到很多海外华人学者做的中国研究和本土学者做的中国研究不同的主要原因。另一方面,如果这个“自我”虽然受到“他者”训练,但并没有改变其认知模式,那这些学者的研究仍然属于本土研究。由此,就有三类中国研究, 一类是由带着其他文化背景的学者所做的中国研究, 一类是由海外华人学者所做的中国研究, 一类是本土学者做的中国研究。在这三类研究者中,海外华人学者事实上是兼有他者视角和自我视角的混合体。无论如何,“他者”研究和“自我”研究之间的研究视角区别是明显存在的。

(二)专注出版中国学者研究成果的出版社

2006 年前后, 一些具有前瞻性的出版社看到了海外中国研究领域里中国学界声音普遍缺失的状况及其可能带来的市场机遇,他们确立了以翻译、出版、推介中国学者的研究专著为重点,以分享中国学者研究结果为目标的办社宗旨。这里要介绍三家出版公司,它们分别是帕斯国际出版公司、天窗专业出版社以及上海新闻出版发展公司(Better Link Press, Shanghai Press and Publishing Development Company)。

帕斯国际出版公司①Paths International Ltd. ,“About us,” 见https://www.pathsinternational.com/about-us,最后访问日期:2019 年7 月30 日。由保罗·古尔丁(Paul Goulding)于2002 年在英国创建,其目的是致力于将中国高质量的学术产品推向欧洲和北美市场。该社积极寻求与中国出版商合作,为中国学者的研究成果提供国际平台,使其能与海外读者分享其真知灼见。截至2016 年,帕斯国际出版公司与中国15 家学术出版社合作,包括与中国社会科学出版社合作出版了160 多种有关中国经济、社会、工商管理、国际关系、历史、哲学及文化遗产等方面的学术专著。GOBI 数据库录入了其中的104种,OASIS 数据库录入了37 种。数据清理后,共有专著97 种出现在这两个平台上。

另一家公司是天窗专业出版社②Enrich Professional Publishing, “About Enrich Professional Publishing,” 见https://www.enrichprofessional.com/about-us,最后访问日期:2019 年7 月30 日。。该出版社于2009 年在新加坡成立,它聚焦中国经济发展,通过与中国大学出版社的广泛合作,将具有影响力的中国学者所著的有关经济、财经、法律等方面的学术著作与工具书翻译成英文,发行至全世界,为海外中国研究学者提供权威参考资料。截至2018 年底,该出版社出版约300 种图书。其中,110 种被GOBI 数据库和OASIS 数据库分别收录,GOBI 数据库收录了69 种,而OASIS 数据库收录了41 种。

第三家是上海新闻出版发展公司③上海新闻出版发展公司简介,见 https://paper-republic.org/publishers/ better-link-press-shanghai-press-and-publishingdevelopment-company,最后访问日期:2019 年7 月30 日。。它是一家致力于向欧美读者推介英译华文作品的公司。它旗下的纸托邦(Paper Republic: Chinese Literature in Translation)于2007 年由几位译者在北京创立并于同年在英国注册,其出版社总部设在美国纽约市④纸托邦简介,见 https://paper-republic.org/guanyu,最后访问日期:2019 年7 月30 日。。GOBI 数据库按其选书标准选择了该公司部分出版物。2006—2016 年间,该社共选择了48种图书。由于GOBI 数据库收录的学术图书范围最广、数量最大,因而拥有最多学术图书馆客户。英译华文图书逐渐进入欧美图书馆员的视野和选书范围。

此外,还有老牌商业学术出版社如博睿出版社、劳特利奇出版社、施普林格出版社等也都在中国与学术或商业出版社合作,翻译、推介中国学者撰写的中国研究专著。他们的出版物无一例外被三家学术图书采购平台收录、销售。上述这类由中国学者撰写的、具有“自我”研究视野的有关中国研究的专著,由以上提及的新老出版社翻译、出版的 “自我”研究专著与“他者”研究视野的出版物并存的现状,我们认为此现象将会持续发展。

(三)中外合作出版

合作出版指由两个不同国家的不同出版社共同合作出版图书的活动。比如,北京的水利电力出版社与英国伦敦的皇家学院出版社的合作就是例子。根据世界书目网数据,从20 世纪80 年代起到2000 年的20 年间,中国出版社与其他国家出版社虽有合作,但合作范围有限,出版种类很少,大约只有180 多种,平均一年约9 种出版物。但自2000 年以来的20 年间,中国出版社与英、德、荷、美等国合作出版数量激增,是1980—1999 年间合作出版量的8 倍。尤其是2006—2016年,中国社会科学出版社与荷兰莱顿老牌出版公司博睿出版社①荷兰莱顿老牌出版公司博睿出版社始建于1683 年,更多信息见https://brill.com/page/History/history,最后访问日期:2019 年7 月30 日。、德国柏林的施普林格②位于德国柏林的斯普林格出版社始建于1842 年,更多信息见https://www.springer.com/us/about-springer/history,最后访问日期:2019 年7 月30 日。出版社的广泛合作就是例子。

(四)一书多号现象

以前一种图书的平装本和精装本在出版时各自有一个唯一的、独特的国际标准书号。但这一情况在电子书无处不在的时代似乎要复杂得多。在纸本图书时代, 一种图书最多有两个国际书号,即精装本和平装本。但是,在电子图书日渐风行的时代,每一种电子图书的出版和阅读平台具有唯一性,于是出版社常会在多个电子书出版平台上出版同一种图书,因此不同的电子书平台出版的同一种电子图书就有了不同的国际标准书号。比如,由劳特利奇出版社于2015 年出版的《公司犯罪:历史与当代之争》③Zhenjie Zhou, Corporate Crime in China: History and Contemporary Debates Corporate. London: Routledge, 2015. 著作中译名由笔者提供。一书就有7 个国际书号。④《公司犯罪:历史与当代之争》一书于2015 年由劳特里奇出版社在英国出版,该书有以下国际标准书号:9780415836746 (hbk.) 精装纸本、0415836743 (hbk.) (ebk) ebk 电子版、9781315757322、9781317632825 (ePub ebook) ePub 电子版、9781317632832 (PDF ebook) PDF 电子版、9781317632818 (Mobipocket ebook) Mobi 电子版以 及40024292301 。这一现状将直接冲击国际标准书号在统计和研究图书出版方面的作用。研究者需要仔细辨别和比对才能确定图书的版本,由此也会带来如对图书出版日期难以确认等问题。

结 语

纵观2006—2016 年间海外中国研究所呈现的新变化与新趋势,深感过去所熟悉的出版环境正在被改变,新的出版格局正在逐渐形成。在可预见的未来,下列趋势值得关注:

第一,出版量。有关中国研究的英文专著数量在2006—2016 年呈现不断增长的趋势,2015年的年出版量是2005 年出版量的2.5 倍,这一增长趋势将会持续。第二,出版社。出版中国研究专著的出版社在2006—2016 年间增长迅速,从2000 年 的154 家 激 增 到2016 年 的1 407 家。出版社的主力不仅包括2005 年出版量位于前十名的商业与学术出版社,其中新兴商业出版社如世界科技出版公司、 新星科学出版社、爱德华艾佳出版公司、帕斯国际出版公司,学术出版社加州大学出版社等。第三,出版地。中国研究专著最大的出版地分别是美国和英国,尤其是美国,不仅研究人员众多,研究实力强,图书价格也易于承受。第四,研究领域。2006—2016 年间有关中国研究的专著在学科覆盖面更加全面。从数量上看,社会科学大类出版量超过历史、语言与文学及艺术。这一趋势还将持续,会有更多的社会科学大类专著出版。第五,电子书出版总量。在可预见的未来,因为各种因素,有关中国研究的专著电子版图书的数量将超过纸质图书。第六,工具书。曾经辉煌的多卷本百科全书将不可避免地逐步退出历史舞台,取而代之的不仅有百科类网络资源,还有各类以学科为核心的、由专家学者编撰的学科手册。这一趋势将持续,更多的学科手册、跨学科手册将会出版。第七,“他者”与“自我”视角的研究专著并存现象在2000—2005年尚未出现,但2000—2016 年的数据展现了另一番景象,这一趋势还将持续。第八,专注出版中国学者的研究成果的译著将会持续发展,不仅因为有出版社致力于此,还由于有老牌出版社如劳特利奇出版社、博睿出版社等积极参与翻译和出版的行列。第九,中外合作出版。2006—2016年的数据表明,中外出版社合作出版中国学者的研究专著、连续出版物、统计资料已是不争的事实,这一趋势还将持续。

——小学语文阅读教学中使用工具书的指导