莱芜生姜温度适宜性研究

王琪珍 范永强 徐风霞

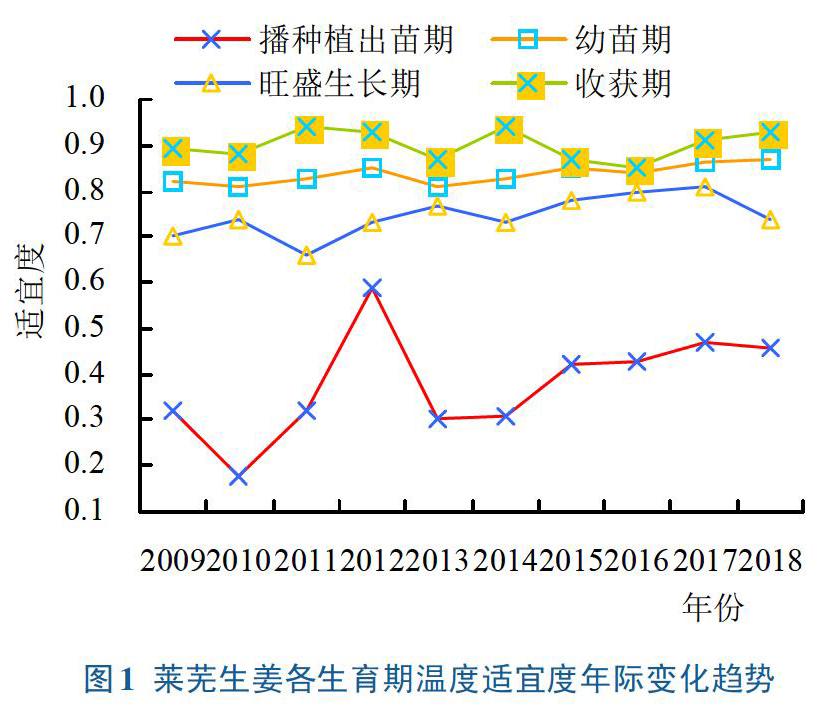

摘 要:利用2009—2018年莱芜生姜生长季内的气象资料,结合生姜发育期指标,应用模糊数学法建立日尺度的温度适宜度模型,定量分析评估生姜不同发育期温度适宜度特征及对气候变化的响应。结果表明,莱芜生姜生长季内温度适宜较高,平均为0.72,除播种至出苗期外均超过0.7。生姜温度适宜度收获期>幼苗期>旺盛生长期>播种至出苗期,播种至出苗期温度适宜度波动较大,温度是影响生姜适时播种的主要气象因子。2009—2018年莱芜生姜温度适宜度变化特征明显,播种至出苗期、幼苗期、旺盛生长期温度适宜度呈上升趋势,使生姜遭受低温和高温热害的风险降低。在全球气候变暖的背景下,莱芜生姜生长季内温度适宜度呈线性增长趋势,温度对生姜的生长发育有一定的积极作用。基于数理统计方法,确定了生姜不同发育期温度适宜性的3类评价指标(不适宜、适宜、非常适宜)。

关键词:生姜;模糊数学法;适宜度模型;温度适宜性;评价指标

中图分类号:P49 文献标志码:A 论文编号:cjas20200200014

Abstract: Based on the meteorological data during the growing season of Laiwu ginger from 2009 to 2018, and combined with the index of ginger developing period, a daily temperature suitability model was established by using the fuzzy mathematics method, and the characteristics of temperature suitability in different growth periods of ginger and its response to climate change were quantitatively analyzed and evaluated. The results showed that the temperature suitability of Laiwu ginger in the growing season was relatively high, with an average of 0.72, which exceeded 0.7 except from sowing to seedling stage. The ginger temperature suitability was: harvesting period>young sprout period>exuberant growing period>sowing to germination period. Temperature suitability fluctuated greatly from sowing to germination period. Temperature was the main meteorological factor affecting the timely sowing of ginger. From 2009 to 2018, the temperature suitability of Laiwu ginger changed obviously, showing an increasing trend from sowing period, seedling period to young sprout period, and vigorous growth period, which reduced the risk of low temperature and high temperature. Under the background of global warming, the temperature suitability of ginger in Laiwu presents a linear increase during the growing season, and temperature has a positive effect on the growth and development of ginger. Based on mathematical statistical methods, three kinds of evaluation indexes (not suitable, suitable, and very suitable) for the temperature suitability of ginger in different development stages are determined.

Keywords: Ginger; Fuzzy Mathematics; Suitability Model; Temperature Suitability; Evaluation Index

0 引言

濟南市莱芜区生姜种植迄今已有2000多年的历史,1997年莱芜被命名为“中国生姜之乡”,2008年获国家地理标志证明商标。近年来,莱芜区围绕生姜发展,加快建设一流的生产基地、一流的加工基地、一流的研发基地和一流的集散基地,促进了生姜产业的快速发展。全区生姜常年种植面积近万公顷,年产50万t,以生姜为主的农产品冷藏及加工企业达100多家,其中国家级龙头企业2家、省级龙头企业14家,年加工能力80万t,开发出“食、药、卫、健”4个字号2000余种产品,其中“姜老大”和“泰山”牌生姜成为北京奥运会专供生姜和“知名农产品区域公用品牌”,产品远销欧美、日韩、中东等90多个国家和地区。国际市场70%的姜片由莱芜生产,叫响了“全球生姜看中国,中国生姜看莱芜”的区域特产品牌,品牌价值达到123.66亿元。

在全球气候變暖的大背景下,莱芜气候资源发生了明显变化,对生姜生长发育产生了显著的影响。20世纪80年代开始,基于模糊数学的气候适宜度模型开始应用于农业气候资源、作物产量预报、生育期预报、传统农作物(小麦、玉米、棉花等)及经济作物(油菜、茶叶、柑橘等)气候适宜度的定量评估[1]。农作物的气候适宜度是把气象因子(温度、光照、降水等)的数量变化,通过模糊数学中隶属函数的方法转化成对作物生长发育、产量形成、质量优劣的适宜程度,在一定程度上影响着当地的农业生产类型、空间布局、产量高低及品质优劣[2]。魏瑞江[3]和姚树然[4]等运用模糊数学理论和几何平均法分别建立了冬小麦和棉花生长气候适宜度评价模型,并对气候适宜度的变化特征进行分析;张建军等[5]建立了安徽一季稻生长气候适宜性评价指标;陈小敏等[6]对海南岛橡胶割胶期的气候适宜度变化特征进行了分析;侯英雨等[7]建立了基于气候适宜度的东北地区春玉米发育期模拟模型;宋迎波等[8]确定了冬小麦气候适宜诊断指标;孙园园等[9]对四川稻作区优质稻生产气候生态条件适宜性及空间分布进行了研究。对生姜生长期气象条件定量评估的相似文献至今仍未见,以往对生姜的研究主要集中在生姜气候条件分析及农艺性状[10]、病虫害等方面,而对生姜气候适宜性评价等方面的研究目前仍为空白。在前人研究的基础上,笔者利用2009—2018年4—10月气象资料,结合生姜发育期气象指标建立日时间尺度的生姜主要发育期温度适宜度模型,定量分析评估莱芜生姜主要发育期温度适宜度的变化特征,以期为生姜生产趋利避害提供科学依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

莱芜地处鲁中山区腹地,属于暖温带季风气候,四季分明,无霜期长,光照充足,热资源较为丰富,光、热、水资源时空变化与作物生长期匹配良好,且雨热同期,有利于生姜的生长发育。4月下旬的倒春寒以及盛夏季节的高温热害等在一定程度上影响了生姜的产量和品质。

1.2 数据来源

气象资料选取莱芜国家气象观测站2009—2018年4—10月的气象要素,包括平均气温、最低气温、最高气温等逐日数据。选取生姜播种至出苗期、幼苗期、旺盛生长期、收获期4个发育期指标。

1.3 研究方法

1.3.1 生姜温度适宜度模型 作物生长是一个复杂的动态过程,光、温、水的变化直接决定作物生长发育的适宜程度[11],生姜整个幼苗期一直在保护地栽培,在花荫状态下生长,根系浅,需水量多,灌溉频繁,光照和水分人为干预多;同时根据积温学说[12],在其他条件基本满足的情况下,温度对作物的生长发育起主导作用,因此笔者只研究了温度适宜度。三基点温度是构建温度适宜度模型所必需的气象指标[13]。选取生姜的4个生育期,利用莱芜气象观测站2009—2018年逐日资料,在明确生姜4个生育期三基点温度的基础上,采用模糊数学法建立生姜生长季温度日时间尺度气候适宜度模型。温度对农作物发育过程的影响可以用作物生长对温度条件反应函数来描述,Beta函数能较好地反映作物生长与温度的关系,并且具有普适性,其值在0~1之间[14],参照孙秀邦等[15]的方法,构建生姜温度适宜度模型,如式(1)~(2)。

[F(t)=(t-tl)×(th-t)B(to-tl)×(th-to)B]…(1)

[B=th-toto-tl]…(2)

式中,F(t)为温度适宜度函数,其中t为生姜生长发育期间的日平均气温,to为某发育期的最适宜温度、tl为该发育期的下限温度,低于这一温度发育速率为0;th为该发育期的上限温度,超过这一温度生姜发育受到抑制。F=0表明温度低,作物不能生长;F=1表明温度条件较好,非常适宜作物生长;B为一个常数,是由某一发育期内的三基点温度决定的。

莱芜生姜生长季为4—10月,根据生姜的4个主要生育期指标,利用F(t)函数构建了温度适宜度模型,模型中各生育期参数的取值见表1。

1.3.2 生姜温度适宜度指标的确立 基于数理统计方法,对2009—2018年各生育期内的日温度适宜度进行排序,分别将日温度适宜度序列中的前30%、中间40%和后30%作为不适宜、适宜和非常适宜的评价指标,具体见表2。

2 结果与分析

2.1 莱芜生姜温度适宜度特征

由表2看出,播种至出苗期温度适宜最低,收获期最高。播种至出苗期莱芜正处于春末夏初,多冷空气活动,气温变化幅度大,适宜度低,因此生产上采用地膜覆盖来弥补热量的不足。随着气温的升高,适宜度升高,幼苗期至旺盛生长期莱芜处于雨热同行的季节,适宜度较高。收获期随着气温的降低,温度适宜度表现为明显的增加,数值由0.74升高到0.90。由图1看出,生姜温度适宜度收获期>幼苗期>旺盛生长期>播种至出苗期。播种至出苗期受冷空气影响,气温忽高忽低,温度的变化导致此阶段温度适宜度的波动较大,因此温度是影响生姜适时播种的主要气象因子。

2.1.1 播种至出苗期 生姜的播种期应在安全生长期内,需在终霜后气温稳定在15℃以上时播种,播种太早,地温低,热量不足,播种后迟迟不能出苗,极易导致烂种或死苗;播种过晚,出苗迟,缩短了生长期,容易造成减产。莱芜气温稳定通过15℃初日在4月25日,地膜覆盖可提前10天,即生姜地膜覆盖适宜播种期在4月15日前后。4月中下旬播种后,5月中旬开始出苗,因此将播种至出苗期定在4月20日—5月15日,播种至出苗期温度适宜度从4月下旬开始计算。2009—2018年莱芜生姜播种至出苗期温度适宜度平均为0.38,最低适宜度出现在2010年(0.18),最高适宜度出现在2012年(0.59),其他年份在0.3~0.47之间。分析逐日温度适宜度看出,4月下旬有些年份某日的温度适宜度小于0,是因为4月下旬有倒春寒天气发生,气温骤降,影响生姜的正常播种。该阶段受低温的胁迫作用,温度适宜度较低,4月下旬的倒春寒天气是播种至出苗期的主要气象灾害。

2.1.2 幼苗期 生姜出苗后從展叶开始到具有2个较大的侧枝,即俗称“三股杈”时期,为幼苗期结束的形态标志,约出现在5月16日—7月31日,这个时期生长速度比较慢,基本以主茎和根系生长为主,幼苗期所需的适宜日平均气温20~28℃。2009—2018年生姜幼苗期的温度适宜度较高,平均为0.84,各年份变化幅度不大,变化比较平稳,数值介于0.81~0.87之间。幼苗期前期处于春末至初夏时期,部分时段出现高温晴热天气,日平均气温超过30℃,日最高气温达35℃以上,中午前后气温高、光照强烈,受晴热高温天气的胁迫作用,温度适宜度为不适宜。因此生产上用插姜草遮阴,使姜草稍向北倾斜,使幼苗在花荫状态下[16]生长。

2.1.3 旺盛生长期 从三股杈以后(立秋前后),莱芜生姜地上茎叶和地下根茎同时进入旺盛生长期,日平均气温在25~28℃茎叶生长较为适宜。莱芜生姜旺盛生长期为8月上旬—9月下旬,2009—2018年该时期的温度适宜度平均为0.74,波动不大,数值介于0.66~0.81之间。幼苗期后期至旺盛生长期处于盛夏季节,处于一年中最热的时期,部分时段日平均气温超过30℃,日最高气温一般在34℃以上,雨热同行,空气湿度大,天气湿热,受湿热高温天气的胁迫作用,生姜生长受到抑制,温度适宜度为不适宜。高温热害是生姜幼苗期、旺盛生长期的主要气象灾害。

2.1.4 收获期 生姜不耐0℃以下低温,收获期要在霜降前后,地上部分茎叶干枯时为宜。2009—2018年生姜收获期的温度适宜度最高,平均为0.90,波动不大,数值介于0.85~0.94之间。

2.2 莱芜生姜生长季温度适宜度的变化特征

研究表明,气候变化使农业气候资源发生变化,直接影响到农作物的气候适宜度,并最终影响到作物的生长发育和产量[17]。受全球气候变暖的影响,莱芜的气候资源也发生了明显变化,引起生姜生长季温度适宜度的变化。总体上看,2009—2018年生姜生长季温度适宜度(年温度适宜度)平均为0.72,2010年最低为0.65,2012年最高为0.76。年度变化呈线性增长的趋势,2009—2018年线性增长率为0.08/10 a。不同的发育期温度适宜度变化则存在差异,播种至出苗期、幼苗期、旺盛生长期温度适宜度表现为上升趋势,但变化幅度相差较大,2009—2018年线性增长率分别为0.2/10 a、0.05/10 a、0.1/10 a,播种至出苗期>旺盛生长期>幼苗期,收获期没有明显线性拟合趋势。由图1~2看出,生姜整个生长季温度适宜变化在2013年后趋于平稳,波动情况与播种至出苗期相似。由此可知,近10年来气候变化对莱芜生姜播种至出苗期的温度适宜度有明显的影响,反映出近年来温度年际变化较大,进一步说明在气候变暖的背景下,随着春季温度的升高,热量逐步增加,温度适宜度逐渐升高,为生姜适时早播提供了热量基础。幼苗期温度适宜可以增加地上茎叶光合产物的制造和积累,旺盛生长期温度适宜可促进光合产物向块茎的运输,利于块茎膨大和干物质积累,对产量起到至关重要的作用。同时使生姜遭受高温热害的风险降低,对生姜的分枝和姜块膨大均十分有利。生姜生长季温度适宜度2009—2013年波动明显,温度适宜度负距平多,2014年后变化平稳,正距平多,说明温度的变化使生姜生长季的温度适宜程度升高,对生姜生长发育有一定的积极作用。

3 莱芜生姜度温度适宜度评价指标的验证

为验证生姜温度适宜度指标是否合理适用,选取3个发育期间的气候特殊年份进行验证。如2010年生姜播种至出苗期,温度适宜度为0.18,评价为不适宜,主要是因为2010年4月中下旬出现阶段性低温,下旬平均气温比常年偏低4.4℃,最低气温只有3.6℃,影响生姜的正常播种。2011年旺盛生长期温度适宜度为0.66,评价为不适宜,因为2011年生姜旺盛生长期间,8、9月气温一直偏低,8月上中旬、9月中下旬多阴雨天气,光照不足,不适宜生姜生长。2018年播种至出苗期温度适宜度为0.47,评价为适宜,分析得知,4月下旬至5月中旬气温偏高,日照充足,降水适宜,有利于生姜的播种和出苗。通过生姜发育期间的气候实况和温度适宜度评价指标相吻合的验证,可以得出温度适宜度评价指标合理,适于莱芜生姜的温度适宜性评价。

4 结论与讨论

当前农业气候学和农业气象学的主要研究方向之一就是建立农业气候适宜性评价模型[18],笔者利用温度适宜度模型定量评估分析莱芜温度变化对生姜生长发育的影响,得出莱芜的温度条件能够满足生姜各生育期的需求的结论。生姜4个生育期温度适宜度表现为收获期>幼苗期>旺盛生长期>播种至出苗期,温度的不利影响[19]主要表现在生姜生产前期,播种至出苗期受低温的胁迫作用,温度适宜度较低;进一步验证了温度是影响生姜适时播种的主要气象因子。幼苗期、旺盛生长期温度适宜度高,但受夏季高温热害的影响,部分时段温度适宜度不适宜,高温热害过程常伴随干旱的发生[20],高温、高湿条件下病虫害的发生也会加剧[21]。有的年份高温和干旱胁迫同时出现,严重影响了生姜的产量和品质。这些研究表明,春季的倒春寒和夏季的高温热害对生姜的不利影响较明显,因此生产上采用地膜覆盖来弥补播种至出苗期热量的不足;用插姜草来抵御高温热害和强光胁迫。

农业是对气候变化最敏感的领域之一[22],气候暖干化对农作物的各生理过程产生较大影响[23]。在全球气候变暖的背景下,莱芜生姜关键生育期及整个生长季温度适宜度都呈现上升趋势,尤其是播种至出苗期温度适宜度上升趋势最明显。表明气候变暖提高了莱芜生姜全生育期温度适宜度,降低了生姜生产风险[24]。

大多数作物对温度较为敏感,过高或过低的温度对作物的生长发育均不利[25],因此温度是造成生姜各发育期温度适宜度差异的主要因子[26],本研究建立了日尺度的温度适宜度模型,确定了评价指标,生姜发育期间的气候实况和气候适宜度评价指标相吻合的验证,说明温度适宜度评价指标合理,能够定量评估温度变化对生姜生长发育的影响。但所用温度适宜度时间序列短,研究成果有一定的局限性,今后还将继续深入研究。

参考文献

[1] 金志凤,叶建刚,杨再强,等.浙江省茶叶生长的气候适宜性[J].应用生态学报,2014,25(4):967-973.

[2] 王丽霞,任志远.山西省大同市农业生态气候适宜度评价[J].地理研究,2007,26(1):53-59.

[3] 魏瑞江,张文宗,康西言,等.河北省冬小麦气候适宜度动态模型的建立及应用[J].干旱地区农业研究,2007(6):5-9,15.

[4] 姚树然,王鑫,李二杰.河北省棉花气候适宜度及其时空变化趋势分析[J].干旱地区农业研究,2009,27(5):24-29.

[5] 张建军,马晓群,许莹.安徽省一季稻生长气候适宜性评价指标的建立与试用[J].气象,20l3,39(1):88-93.

[6] 陈小敏,刘少军,张京红,等.海南岛橡胶割胶期的气候适宜度变化特征分析[J].气象与环境科学,2019,42(2):35-41.

[7] 侯英雨,张艳红,王良宇,等.东北地区春玉米气候适宜度模型[J].应用生态学报,2013,24(11):3207-3212.

[8] 宋迎波,王建林,李昊宇,等.冬小麦气候适宜诊断指标确定方法探讨[J].气象,2013,39(6):768-773.

[9] 孙园园,徐富贤,孙永键,等.四川稻作区优质稻生产气候生态条件适宜性及空间分布[J].中国生态农业学报,2015,23(4):506-513.

[10] 李秀,徐坤,巩彪,等.生姜農艺性状与产量形成关系的多重分析[J].中国农业科学,2012,45(12):2431-2437.

[11] 李瑞英,任崇勇,张翠英.山东菏泽牡丹的气候适宜性分析[J].干旱气象,2019,37(6):916-921.

[12] 李有,董中强,宋贤明.积温学说的不稳定性和修正式的评价[J].华北农学报,1993,8(增刊):93-96.

[13] 王彦平,阴秀霞,乌尼尔,等.乌兰察布地区马铃薯气候适宜度模型研究[J].中国农学通报,2018,34(13):126-130.

[14] 黄璜.中国红黄壤地区作物生产的气候生态适应性研究[J].自然资源学报,1996,11(4):340-346.

[15] 孙秀邦,田青,王周青,等.宣城地区双季早稻种植气候适宜度评价[J].中国稻米,2015,21(1):34-36.

[16] 王琪珍,王西磊,卜庆雷.莱芜生姜优质高产的气象条件分析[J].气象,2006,32(12):2012-106.

[17] 冶明珠,郭建平,蒋跃林,等.气候变化对农作物气候适宜度影响研究进展[J].安徽农业科学,2011,39(15):9104-9105,9134.

[18] 刘伟昌,陈怀亮,余卫东,等.基于气候适宜度指数的冬小麦动态产量预报技术研究[J].气象与环境科学,2008(31):21-24.

[19] 尚海龙,顾永泽.清水江流域稻植气候适宜度时空变化分析[J].南方农业学报,2017,48(1):100-108.

[20] 陈超,庞艳梅,刘佳.四川省水稻高温热害风险及灾损评估[J].中国生态农业学报,2019,27(4):554-562.

[21] 居辉,许吟隆,熊伟.气候变化对我国农业的影响[J].环境保护,2007(6A):71-73.

[22] 李淑华.气候变暖对我国农作物病虫害发生、流行的可能影响及发生趋势展望[J].中国农业气象,1992,13(2):46-49.

[23] 刘国成,杨长保,刘万崧,等.基于模糊数学的农业气候适宜度划分研究及应用[J].吉林农业大学学报,2007,29(4):460-463.

[24] 黄俊,翟志宏,陈慧华.气候变化背景下广东早稻温度适宜度的变化特征[J].广东气象,2012,34(3):460-463.

[25] 王学林,柳军,黄琴琴,等.基于模糊数学的安徽双季早稻生长季气候适宜性评价[J].江苏农业科学,2019,47(7):54-60.

[26] 孙科,娄伟平,朱晓晨.绍兴市水稻气候适宜度精细化分布特征价[J].浙江农业科学,2019,60(2):331-336.