山高灯远香满庭

肖谷

在陈佩秋先生告别仪式大厅正面墙上的照片,是2014年陈佩秋捧得上海文学艺术奖终身成就奖时拍下的,照片两侧的巨幅挽联,是陈佩秋长达近百年的人生最好注解:“画坛巨擘汇山川毓秀鉴古开今,丹霞筑艺林丰碑环宇高华;修行集善以宽人律己慧眼后生,共进颂奇气清华标韵千秋”。这不仅是子女们为母亲一生奉上的敬辞,也是中国画坛共同认可的评价。

如今怀念陈先生的文章许许多,这是应该且必要的,也是先生一生彪炳史册的写照。而下联内容“修行集善以宽人律己慧眼后生,共进颂奇气清华标韵千秋”的上阕“修行集善以宽人律己慧眼后生”,对于晚辈的我则更多地感受到正如龙华古寺住山照诚大和尚认为先生作为“大菩萨”,慧眼后生,度化“后浪”的关爱与鼓励、关心与帮助,关注与支持,关照与照顾

在我创作《东庄图》(21幅)的2005年至2015年十年日子里,曾有许多名家、大家来我工作室看过和指导过我的创作。陈佩秋先生是在一次单独约我吃饭前由庞沫兰老师陪同专程到我的工作室看了《东庄图》创作,先生以为:这是用中国的思维、中国画的笔意融合西洋绘画材料演绎的沈周《东庄图》,颇有时代性特点,并阐发了有关明代绘画与五代两宋绘画的传承关系,对我的启发很大,使我在十几年前的西方当代艺术盛行的日子里,坚持探索有中国传统文化脉络和传统文化当代性转换的油画实践之路

先生对我等画界晚辈是关爱有加,先生也对文化领域的其他界别的如戏曲中的京剧晚辈优秀演员也甚是关爱,青年优秀老生王珮瑜就曾得到先生莫大的关爱,应该是王珮瑜遇见大恩人王梦云之后,先生亦是她的一位大恩人。王珮瑜专场演出的那天,陈先生坐在第一排,在主持人介绍王珮瑜时多次重复说:“王珮瑜是中国女老生当中唱得最好的。”只见先生举手,因为说话声音比较轻,主持人没有听清楚,于是先生上台拿过话筒就说:“她是老生里唱得最好的,唱得好就是好,藝术是不分男女的。”每当“程派”名家张火丁来沪演出,先生总是买最佳位的票请朋友来欣赏。于是,张火丁成为先生忘年交,自己以学生的身份拜先生为师,也多次去云南陪先生写生消夏。那一年张火丁在北京演《锁麟囊》,特地邀请先生与周慧珺先生专程赴京“捧场”,演出结束后张火丁在北京烤鸭店设宴款待两位先生。先生在京期间,当她闻之自己甚为喜欢并以为是目前京剧老旦行当唱得最好的天津老旦演员兰文云因压力过大并受了刺激,精神一时崩溃时,先生马上赶往天津看望安慰,让人感动。更为感人的是去年兰文云康复后专门来上海看望先生时,先生将早已准备好的2014年获得的上海文学艺术奖终身成就奖的奖金给了兰文云,望其养好身体唱好戏。除此之外先生对颇有前途的年轻京剧演员赵欢、耿露、郭睿玥和青年京胡演奏家陈平一给予关心,更对京剧名家如:杨春霞、李炳淑、李维康、耿其昌、康万生等大加赞赏。

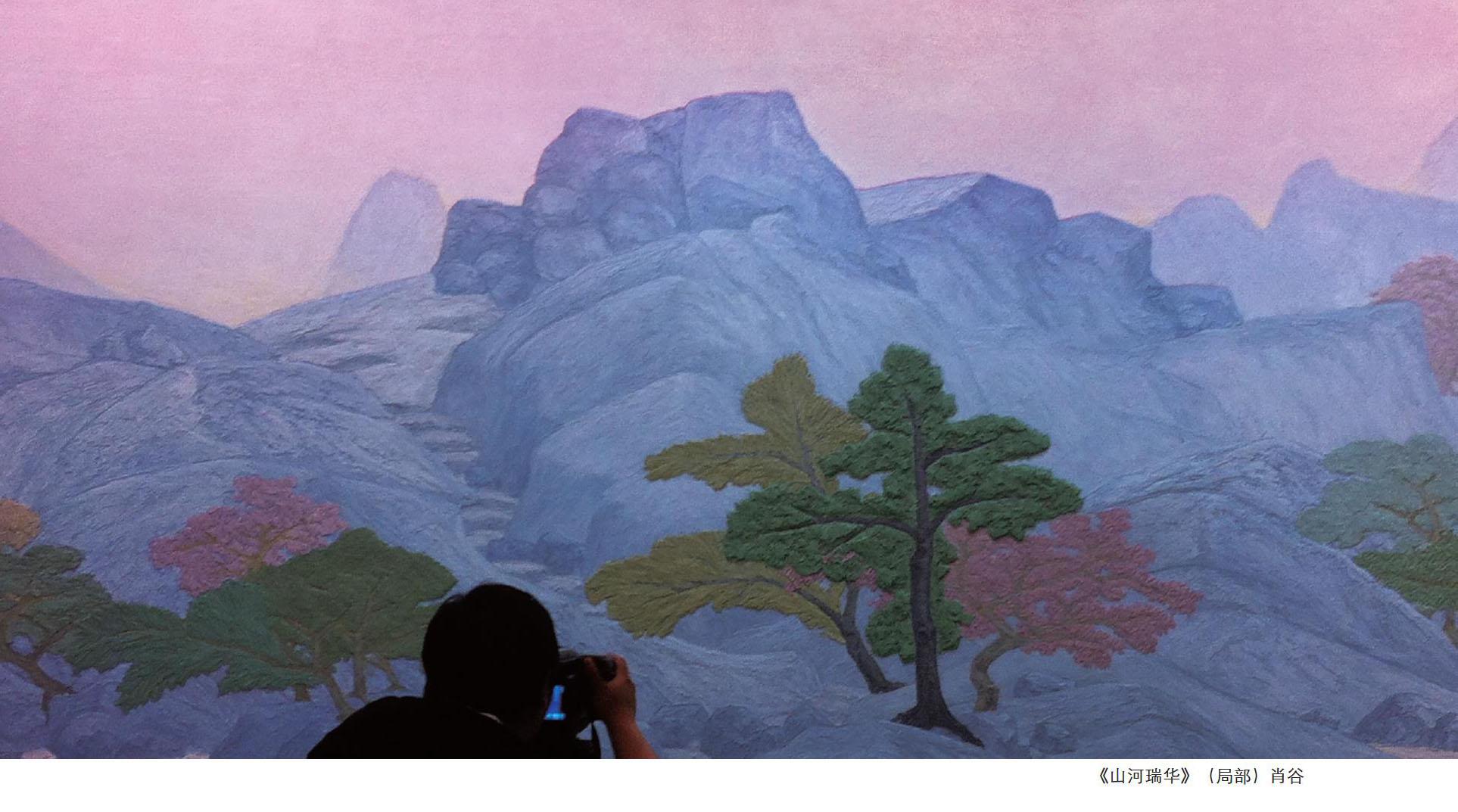

而2014年初冬天的一次听闻陈佩秋先生说艺,让我记忆犹新。这是因我为瑞金宾馆新造的主楼创作了一幅宽9米、高4米的超大型壁画《山河瑞华》。那天,陈佩秋先生在庞沫兰老师的陪同下也是专程来到瑞金宾馆指导《山河瑞华》,先生有感而发说了许多鼓励话以及阐述传统绘画的话。而这些话我是作为导师说艺,涉及到艺术、涉及到艺术史,甚至涉及到画坛轶事,我以为有必要作为艺术史文献而保留下来。

那天陈佩秋先生看了《山河瑞华》说:我对你的这些年的画感觉真是好,那些气息,颜色啊,还有山头的感觉。整个山的层次也很好,山石的点像中国画的点,那个山都有皴笔的,一点都不跳。看又看得清楚,一层一层的。画中树干的线条感与中国画里面线条感是一致的,也都不跳,把中国画的手法都用上去了,本来是皴笔,皴得却有油画体积感,有分量感,本来油画讲究体积感,这就是油画的特点。都融在形里面了,体积、体面、体块也照顾得蛮好,色彩也很好,色彩很柔和的,融为一体,有远近关系。一道清泉流下来,水也处理得很像中国画的表现,而且这个水流下来往画面中心里面走,不是流到外面去的,流到外面去是不行的,财流掉了,它应该就是这个样子,自然往里流的。泉水后面还有高山,这个水来源就有道理了。水也画得很好的,很有肌理立体感很强的。看得出你画的那些山头也是都是南方的,不是北方的,画的气息、颜色也不是北方的那种,是南方的山水特点。你画很好,我很喜欢,画得好,绝对画得好。因为我看见你在研究绘画史上化了功夫了的。现在状况是研究绘画史的不画画,画画的不研究绘画史。

说到绘画史,先生是指中国绘画史,而中国绘画史中最重要的理论是南齐时候的谢赫提出“六法”。

先生说:“事实上也不是他(谢赫)一个人想出来的,是他从画画的画家经验中总结出来的,他是不是会画画就不知道了。”先生在这里强调的是“从画画的画家经验中总结出来的”,也就是强调绘画实践的重要性。于是,先生阐发:“第一条的‘气韵生动 到底指的什么?理论家们讨论来、讨论去也没有一个定论。我想要是下面的五条你都做好,做到家了,你这张画大概就‘气韵生动了,这是我的体会。第二个就是‘骨法用笔,这在西画里没有;第三是 ‘应物象形,可以说是写生,也就是与第四‘随类赋彩一致的和西方一样的;第五‘那个意思,含义还要多一点,更多一些;再下面就是 ‘传移模写,就是学习传统的,西方也要临摹,是一样的。而‘骨法用笔就有中国文化特点。”先生还用手指比划:“笔的尖尖上它可以画各种不同的点子跟线条,又可以画线,你看各种线,不同的线,曲曲折折那个线,是带角形的,带圆弧形的,它在表现那个山体的时候,山体是南方的‘馒头,那用线就是圆圆的。毛笔像个锥,前面是很尖的,当中就粗一点,到根部就更粗。你用尖峰的时候,它可以画很多细的线,也可以点,因为它有弹性,它用尖尖的很细很挺的几根毫,可以点树叶,叶子形状多大大小小的,可以表现很细的线条如很尖的松针,短短长长。那个马尾松就长得不得了。”我的理解先生是在表达中国的绘画工具“毛笔”的特殊性,一支笔可以画出“点、线、面”的效果,而油画笔则专笔专用。这也反映“毛笔”使用不仅能够灵活表现,而且在灵活表现时的“技术”难度。

先生接着说:“鉴定也是这样,你看江南的山多是丘陵上有土,不像北方的山是石头的。北宋、五代画的全是北方山,如太行山,华山。到了元代以后,湖州一带的南方画家出来,赵孟頫是领袖。南方的山圆圆的,这是因为山头很多泥,上头长满了草和树。有一次我去吴昌硕故乡安吉,沿途看,哎呀,我说这个山就是赵孟頫时代元人的山呀,上面还有点子,安吉那个地方张满了竹子,这画的都是江南的山,不是他自己造出来的。”

其实,我以为先生说“六法”是想强调中国传统绘画是有“标准”的;是有“法度”的;是有“难度”的,不同地域的地理条件与对象不同,画法上也是不一样的,“鉴定也是这样的”。在阐发时先生也不忘了表扬我一下:“江南的山头是这样的,你的画也是这样表现的。你的传统文化当代性转换观念,我认为是对的。”

当我问先生作为一位画画的,您怎么会在晚年对鉴定发生了如此大的兴趣?鉴定“发心”从何而来?

先生说:“这要从张大千对谢稚柳嘱托说起,1949年以后我们和张大千基本不联系,也不通电话,书信来往也是通过朋友转。他(张大千)曾用美洲牛耳毫拿到日本去请人订做了一些筆,托人带了两支过来,谢稚柳过世,这两支笔就被香港喜欢张大千的朋友要去了,那就是个纪念品而已。张大千去世之前托朋友转告谢稚柳,说:“一直认为董源的《夏景山口待渡图》《潇湘图》《夏山图》,要重新研究。谢稚柳听之,一开始不以为然,但随着时间推移,觉得张大千的话不一般。”

而当谢稚柳先生以为应该对张大千所说的“要重新研究”话有所感悟时,已年事已高而“力不从心”了。

正是张大千所说的“要重新研究”和谢稚柳先生“力不从心”这两点促使陈佩秋先生在深入学习赵宋绘画的前提下,发起了研究鉴定赵宋绘画的“菩提心”。能让我们这些“善男子,善女人”有机会听闻先生“说艺”。

事从谢稚柳、张大千和徐悲鸿三人之间的交通说起:1934年夏天,谢稚柳与张大千相约同游黄山,在黄山名胜险地“鲫鱼背”时,巧遇徐悲鸿带学生同行的采风团。经张大千引荐,谢稚柳与徐悲鸿相识了。第二天,三人相约再登“鲫鱼背”甚是开心,便寻避风处举觞畅谈并一起画景,几天的交游从此架起了三人的友谊桥梁。

1938年徐悲鸿到桂林阳朔时,以廉价买到画面 “乌黑乌黑的”(谢稚柳先生语)却有五代董源款的《溪岸图》。而此时张大千为了逃避日本人让他在北京做美术学院院长,便诓骗日本人说去上海接老婆孩子来北京,一回到上海就去了香港,想转机去成都,但买不到票,没办法,只好坐船到广西,结果在广西与徐悲鸿碰了头。徐悲鸿就拿出这个《溪岸图》给他看,张大千一见便惊奇不已,说借我回去研究下,带回成都了。张大千研究结果,发现此画有董源款,从此,张大千不想归还,直到抗战胜利前一年的1944年春。张大千请谢稚柳向徐悲鸿表示想用自己收藏的作品来交换这幅《溪岸图》。

陈佩秋先生说:“老头谢稚柳就在徐悲鸿这个地方兼课,他(谢稚柳)是于右任的秘书,所以老头谢稚柳和徐先生很要好的。所以,张大千托老头谢稚柳传话是自然的,也把此画有董源款告诉徐先生。不过,徐先生对此董不太感兴趣,说:可以呀,就与他(张大千)换金冬心的《风雨归舟图》。之前徐悲鸿在广西就曾见到这幅扬州八怪金冬心的《风雨归舟图》,很是喜欢,就希望张大千能雅让《风雨归舟图》,但张大千不同意,徐悲鸿表示:你要什么价我都接受,但张大千就是死活不肯。这就让人觉得奇怪了。

陈佩秋先生说:“当时我也搞不明白,这个徐悲鸿就死要这张东西,张大千就死不给,他们交情本来很好为什么这张画不给他(徐悲鸿)”先生接着说:“前几年我到北京去找廖静文我说要看这件《风雨归舟图》,廖静文我熟的,为成立徐先生纪念馆,她曾到我家来过几回找老头谢稚柳,寻资料寻照片的。上面那个‘金冬心款是张大千做的。”

先生说:“我说金冬心漆书怎么会这么好呢?因为我们家藏有张大千的一件手卷,前面有漆书‘苦篁斋,这是老头谢稚柳的斋名,写的棒极了。我说那《风雨归舟图》就是张大千写的,这个可以将来对证的。所以怪不得他(张大千)有种特殊的想法(我还看到过一副张大千写的对联漆书写得真的好)。”

说到张大千的绘画“本事”,先生说:“让我想起张大千一件事。这是老头谢稚柳讲给我听,说张大千和老头谢稚柳在敦煌时,老头谢稚柳睡得晚,起得也晚。但有一天他上厕所起得很早,6点多钟,看见张大千已经伏案画画,在画什么东西啊,老头谢稚柳很好奇,就过去隔窗望去,只见张大千在那儿画什么啊呀!张大千怎么在那儿画石涛,他再一看,老头就和我说,你看那个张大千他倒想得出来,他当中加一块,它就长了,长了嘛这张画不就价钱高了嘛。”

先生说:见到《风雨归舟图》上的“金冬心漆书”,我一下子明白为什么张大千就死活不肯将《风雨归舟图》给徐悲鸿,可能他(张大千)心中有个“七上八下的小兔子”,因为这是“坍台的”。为交换《溪岸图》,且徐悲鸿坚持非《风雨归舟图》不可,张大千心中过意不去,提出:除《风雨归舟图》外,让徐悲鸿在自己的藏品中,可任意选一幅。不料徐悲鸿就认《风雨归舟图》。

先生说:“谢稚柳讲,徐悲鸿这个人做事‘真漂亮,什么人的画都不放在眼睛里,说:只要《风雨归舟图》给我就行了,其他一幅也不要。”

就这样《风雨归舟图》归了徐悲鸿,《溪岸图》归了张大千。

从此,《溪岸图》这件董源名画便伴随张大千身侧达25年之久,直到1968年张大千要移民巴西,手头缺钱,无奈把《溪岸图》转卖给在美国纽约的收藏家王季迁。

当《溪岸图》出现在公众面前后,便引起学界的轰动,尤其是1999年纽约大都会艺术博物馆“中国画的真伪”国际研讨会中的辩论,达到了高潮。徐悲鸿、张大千和谢稚柳均已过世。大都会艺术博物馆曾专门来函邀请陈佩秋先生参加研讨会,但因先生一时脱不开身,没有参加此次重要的国际研讨会,之后先生也觉得“可惜了”。

这是什么原因呢?这从张大千在1947年购得董其昌曾收藏的董源《潇湘图》,便将《潇湘图》与之前收到的《江堤晚景》和《风雨出蛰图》并列为董源三大杰作,对此,他感到相当自豪:“不令老董专美于前也。”看来张大千对董源的认识很大程度上是受董其昌的影响。

极为有意味的是张大千去世之前托人转告谢稚柳,对世间认为的董源《夏景山口待渡图》《潇湘图》和《夏山图》要重新研究的“偈语”。这是否意味着张大千对《溪岸图》的重新认识的期望

事实上,先生所说的这些事情,对研究《溪岸图》有很重要的史料价值。而更有意义的是先生在谢稚柳先生以为应该对张大千所说的“要重新研究”话有所感悟而已年事已高“力不从心”这两点上的对鉴定宋画的“发心”,突出地反映出先生对真正继承传统的责任心。

先生的艺术人生的态度—适情、书画格调—意境、精神气质—清贵、文化自信—担当。这不正是我们后生、“后浪”所要学习与继承的吗?

侠振高冈,回眸溪山千古秀。山高灯远,叶洒满庭安息香。

先生已故。愿“大菩萨”陈佩秋先生在“涅槃”世界清净自在

准确点说,陈佩秋是清末民初延续至今的中国近现代绘画史真正的句号。她的离去,标志着一个时代的艺术史的终结。

注:那天有幸听闻先生说艺的还有我的“贵人”“罗浮紫”主人毛文采、老朋友陈强、邱加和以及新疆一行艺术中心主任施苏萍和施中华,当然还有庞沫兰老师等。

我们是在瑞金宾馆的建于20世纪20年代的著名“卧茵楼”(房主为旧上海赛狗场老板英国商人莫里斯)听闻先生说艺和就餐的。民国大人物宋美龄曾在此居住。解放后,由中共中央华东局接管,首任市长陈毅曾在此楼办公。

听闻先生说艺的那天,虽为隆冬,但心儿若春天,脸儿个个桃花灿烂。

作者 上海油画雕塑院原院长