互联网使用对农民非制度化政治参与的影响

——基于SEM的政治价值观中介效应检验

边晓慧,苏振华

一、问题的提出

近年来,伴随着信息与通信技术特别是互联网、智能手机等的快速发展,我国农村地区的互联网使用人群和规模迅速扩张。根据最新发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年3月,我国农村地区的互联网普及率已达46.2%,农村网民规模达2.55亿。越来越多的农村居民逐渐接触、介入甚至深度使用互联网。与此同时,我国农民的非制度化政治参与也显著增长,作为经济发展和社会变迁中的弱势群体,农民更可能遭受权益和利益的侵犯以及不公正对待,而不同于以往选择忍耐和沉默,越来越多的农民开始通过投诉、举报、上访或者求助于新闻媒体,借助网络曝光以及参与请愿、散步、静坐等非制度化政治行动来进行维权和表达诉求(1)于建嵘:《利益博弈与抗争性政治——当代中国社会冲突的政治社会学理解》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2009年第1期。(2)臧雷振、劳昕、孟天广:《互联网使用与政治行为——研究观点、分析路径及中国实证》,《政治学研究》2013年第2期。。作为一种新技术和新媒介,互联网发展和使用所带来的政治效应已引起高度重视(3)王衡、季程远:《互联网、政治态度与非制度化政治参与——基于1953名网民样本的实证分析》,《经济社会体制比较》2017年第4期。,在我国加快推进农村网络基础设施建设和数字化乡村治理的背景下,农村居民的互联网接触和使用是否影响以及如何影响个体的非制度化政治参与成为本文关注的核心问题。

从文献来看,早在互联网兴起之初,研究者们就注意到,互联网的发展和使用不仅影响着常规政治,也深刻影响着非常规政治(4)陈云松:《互联网使用是否扩大非制度化政治参与——基于CGSS2006的工具变量分析》,《社会》2013年第5期。。区别于传统媒体,互联网新媒体促进了多元信息高效、快速的传播与交流,被认为实现了新的公民和社会赋权(5)Yongnian Zheng, Guoguang Wu, Information Technology, Public Space, and Collective Action in China, Comparative Political Studies, vol.38, no.5(2005), pp. 506-536.,不仅为个体的非制度化政治参与提供了必要的资源,降低了参与的成本,而且本身成为非制度化参与的途径和平台,扩展了非制度化政治参与的范围和界限(6)朱力:《正视网络“助燃”现象》,《人民论坛》2009年第15期。。尽管在理论上,互联网使用对公民非制度化参与的促进效应得到广泛阐释,但实证检验结果却显示了混杂的证据,有关公众互联网使用与非制度化政治参与的复杂关系显然需要更深刻的检验和解释。

一方面,目前大部分有关互联网使用与政治参与的研究,往往忽略了非制度化参与的差异属性,假设投票等制度化参与和向政府部门的投诉、举报、上访等非常规政治参与没有任何区别,但是政治传播对政治参与的影响很多时候必须以政治参与的类型为条件(7)Weiyu Zhang, The Effects of Political News Use, Political Discussion and Authoritarian Orientation on Political Participation: Evidences from Singapore and Taiwan, Asian Journal of Communication, vol.22, no.5 (2012), pp.474-492.,当政治参与超越投票等常规性政治活动时,互联网使用的影响将变得复杂且有所不同。另一方面,从互联网使用来看,尽管研究逐渐注意到互联网使用动机、类型的差异性,但是相关研究主要聚焦于个体基于信息功能的使用,而忽略了社交、游戏、网购等非信息性用途的使用。事实上,有研究指出,相比于教育背景越高的人,那些教育背景越低的人似乎更多的将互联网用于娱乐目的(8)Dhavan V. Shah, Nojin Kwak, R. Lance Holbert, “Connecting” and “Disconnecting” With Civic Life: Patterns of Internet Use and the Production of Social Capital, Political Communication, vol.18, no.2(2011), pp. 141-162.。我国农民群体的受教育程度普遍较低,相比于城市居民,其对互联网的使用较多也是出于娱乐的目的。基于此,本研究对农民群体的互联网使用将着重区分信息性使用和娱乐性使用,并比较两者对个体非制度化参与的差异影响。

同时,已有研究致力于互联网使用的“促进”“抑制”效应争辩,也使得针对互联网如何影响个体政治行为的因果机制解释不足。有关传统媒体传播的中介效应模型已经表明,媒体使用的影响是显著的,但主要是间接的,往往通过一系列心理认知变量产生间接影响(9)Nam-Jin Lee, Dhavan V. Shah, Jack M. Mcleod, Processes of Political Socialization: A Communication Mediation Approach to Youth Civic Engagement, Communication Research, vol.40, no.5(2013), pp. 669-697.。故此,本研究引入政治价值观为中介变量,检验互联网使用影响个体政治行为的中介机制。作为深层次的心理偏好与取向,价值观通过提供一套复杂且确定的模式化原则,对个体的态度与行为起着关键的指示与导向作用(10)Mira Sotirovic, Jack M. McLeod, Values, Communication Behavior, and Political Participation, Political Communication, vol.18, no. 3(2001), pp. 273-300.。互联网作为迄今为止最具开放性和互动性的媒体,被认为拥有伟大的“民主潜力”,个体对互联网的接触和使用也将形塑和改变使用者的民主价值观念,进而影响个体的非制度化政治参与。总体上,本研究借助结构方程模型(SEM),通过验证和分解互联网使用影响农民非制度化政治参与的直接效应和间接效应,考察互联网使用作用于公众非制度化政治行为的内在逻辑及其推动政治价值转型的民主化效应。

二、文献综述与研究假设

(一)互联网使用与非制度化政治参与:技术效应与用户差异

有关互联网与政治参与关系的研究兴起于20世纪90年代末的美国,早期研究主要遵循工具主义路径,强调互联网的技术创新与动员潜力。首先,作为一种数字化新媒介,互联网被认为显著降低了公民获取信息的成本,提高了信息传播的效率、质量、丰富性与可得性(11)Ellen Quintelier, Sara Vissers, The Effect of Internet Use on Political Participation An Analysis of Survey Results for 16-Year-Olds in Belgium, Social Science Computer Review, vol. 26, no. 4(2008), pp. 411-427.,这有助于弥补不同社会经济个体在政治资源、技能、知识等方面的差异,从而为个体的非制度化政治参与提供可能;其次,互联网所具有的交易成本降低、偏好伪装和同质分类机制,使相似和同质的行动者更容易聚集在一起,讨论议题,交流观点,增进认同,从而在动员结构、政治机会和框架化工具等方面赋予传统政治参与以新的动力(12)Henry Farrell, The Consequences of the Internet for Politic, Annual Review of Political Science, vol.15, no. 3(2012), pp. 35-52.;最后,互联网作为一种新的社会资源与空间,其本身也创造了打破时空限制的新生公共领域,为公众的非制度化参与提供了更便捷和多样化的渠道与平台(13)R. Kelly Garrett, Protest in an Information Society: A Review of Literature on Social Movements and New ICTs, Information, Communication & Society, vol.9, no. 2(2006), pp. 202-224.。尽管互联网对非制度化政治参与的促进效应是主流看法,但是也有相反的观点认为,作为一项主要用于娱乐而非理性辩论的现代化媒介工具,互联网使用对公民的政治参与将主要产生消极影响,这种抑制性作用主要是基于互联网的“时间替代与社会退缩效应”(14)Norman H. Nie, Sociability, Interpersonal Relations,and the Internet: Reconciling Conflicting Findings, American Behavioral Scientist, vol. 45, no.3(2001), pp. 420-435.,即互联网使用促使公众消耗闲暇时间在互联网上,而不再有时间精力投入其他更社会化的活动,从而导致个体减少现实的社会互动与政治沟通,也就更少参与实际的政治活动。

总体来看,基于工具主义的互联网技术效应假设,将技术视为塑造个体行为的决定性力量,关注技术带来的信息成本、信息数量的变化及其对政治参与的影响。但是,也有观点指出,技术只是社会塑造的中立工具,技术本身不能成为行为的主导因素,在技术之外,有关互联网影响后果的考察必须关注作为新技术的互联网与使用者的内在交互,重视互联网用户自身的动机、特征与背景因素(15)Michael Xeno, Patricia Moy, Direct and Differential Effects of theInternet on Political and Civic Engagement, Journal of Communication, vol. 57, no.4(2007), pp. 704-718.,Bimber将这种强调技术本身与用户属性之间交互的方法称之为“心理路径”,假设不同类型的人使用互联网的动机不同,并预测不同的使用动机也将导致不同的使用后果(16)Bruce A Bimber, Information and American Democracy: Technology in the Evolution of Political Power, New York: Cambridge University Press, 2003.。

基于用户心理路径,差异化互联网使用是比整体互联网使用更好的预测变量。已有研究区分了不同的互联网使用类型,最经典的模型是依据媒体功能框架,区分了对信息和娱乐的内容偏好。基于信息—娱乐的二分模型,很多研究探讨了个体对互联网的信息性使用、娱乐性使用对政治参与的不同影响。对于信息性使用而言,研究普遍认为基于信息目的的互联网使用有助于增加公民对政府、政治以及公共生活等的关注和了解,可以增加政治知识,提高政治兴趣与政治效能感,促进政治讨论和辩论,从而显著加强社会联系,增加对公共问题的关注并对政治参与产生积极影响(17)Markus Prior, News vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political Knowledge and Turnout, American Journal of Political Science, vol. 49, no.3(2005), pp.577-592.。比较而言,娱乐性使用对政治参与的影响则存在一些冲突的观点,一方面,过多的互联网娱乐性使用被认为占用个体的空闲时间,侵蚀个人社会资本,从而造成社会退缩并减少个体的政治参与(18)John Pasek, Kat Kenski, Daniel Romer, Jamieson Kathleen H., America’s Youth and Community Engagement: How use of Mass Media is Related to Civic Activity and Political Awareness in 14 to 22-year-olds, Communication Research, vol.33, no.3(2006), pp. 115-135.;但是也有学者认为,娱乐性使用虽然是非信息、非政治性使用,但也大幅增加了个体与互联网的日常接触,从而更可能体验到互联网在私人生活方面带来的便利、效率与有效性,这种对互联网效能感的乐观评价将对公民参与政治活动产生促进效应(19)Ji-Young Kim, The impact of Internet Use Patterns On Political Engagement: A Focus on Online Deliberation and Virtual Social Capital, Information Polity, vol.11, no.1(2006), pp. 35-49.。

整合西方解释互联网使用的技术效应与用户差异效应,本研究对我国农村居民互联网使用行为的考察既从客观使用程度上测量,也从主观使用内容上测量。其中,基于技术效应对互联网一般使用程度与农民非制度化政治参与的关系提出假设H1a,基于用户使用差异对互联网的娱乐性使用、信息性使用与农民非制度化政治参与的关系提出假设H1b、H1c。

H1a:我国农民对互联网的一般使用程度与其非制度化政治参与存在显著的正相关关系

H1b:我国农民对互联网的娱乐性使用与其非制度化政治参与存在显著的负相关关系

H1c:我国农民对互联网的信息性使用与其非制度化政治参与存在显著的正相关关系

(二)政治价值观与非制度化政治参与:从威权价值到民主价值

政治价值观研究与有关公民文化、政治文化的研究密切相关。20世纪50年代,政治学家Almond与Verba开创了公民文化研究(20)加布里埃尔·A·阿尔蒙德,西德尼·维巴:《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》,杭州:浙江人民出版社,1989年。,他们首次使用抽样调查的方法进行政治文化的跨国比较,构建了公民文化的理论体系。作为政治文化的中深层次,政治价值观是政治文化中具有持久性影响的因素,在建构个人的政治观念与政治倾向中发挥着重要作用,影响着个人的政治态度与政治行为。

从政治价值观的类型看,威权价值观和民主价值观是两种最基本的划分。威权价值被认为是与农业社会或前工业社会的生活生产条件相匹配适应的一种价值选择(21)Scott C. Flanagan, Aie-Rie Lee, Value Change and Democratic Reform in Japan and Korea, Comparative Political Studies, vol.33, no.6(2000), pp. 626-659.,伴随西方社会的多波民主化进程,威权主义对西方民主国家来说已经相当遥远,但是对于有着漫长封建专制历史传统的我国来说,威权主义依然是支配人们行为的重要价值观念(22)马得勇:《政治信任及其起源——对亚洲8个国家和地区的比较研究》,《经济社会体制比较(双月刊)》2007年第5期。。从本质上来看,威权价值集中表现为一种过分重视、崇拜及依赖权威的心理和行为取向;在处理与权威、政府、政治的关系中,强调服从和义务本位,对政治系统的期望较低并倾向于容忍权威行为(23)季程远、王衡、顾昕:《中国网民的政治价值观与网络抗争行为的限度》,《社会》2016年第5期。。

与威权价值观相对应,民主价值观体现了现代政治价值的发展转型。关于民主价值的理解,最广泛的界定集中在民主治理的制度和程序、公民权利与自由、社会福利三个层面,反映了个体对民主的制度结构、过程以及结果的深层次价值取向(24)Russell J. Dalton, Tochöl Sin, Willy Jou, Understanding Democracy: Data From Unlikely Places, Journal of Democracy, vol.18, no.4(2007), pp. 142-156.。从本质上来看,从威权价值向民主价值的转型与英格尔哈特关于公民价值观从传统的物质价值向后物质主义价值转型一致,驱使公民从追求收入、保障、秩序、安全等生存价值转向个人自由、公民权利、自我表达等具有“亲民主”的后现代价值(25)Ronald Inglehart, Gabriela Catterberg, Trends in Political Action: The Development Trend and the Post-Honeymoon Decline, International Journal of Comparative Sociology, vol.43, no.3-5(2002), pp. 300-316.。一般认为,从威权主义向民主主义价值转变将驱动更高的参与水平和更加自信的政治参与模式,因此相比于威权主义者,民主主义者更有可能成为政治进程的积极参与者,更倾向于参与更直接和具有挑战性的政治行动(26)J. R. Dalton, Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Washington DC: CQ Press, 2006.。在我国,社会经济的发展也推动了民众价值观念从威权主义向民主主义的变化与转型,这将从根本上改变个体对待政府和政治的心理基础(27)Zhengyu Wang, Yu You, The Arrival of Critical Citizens: Decline of Political Trust and Shifting Public Priorities in China, International Review of Sociology, vol.26, no.1(2016), pp. 1-20.,进而驱动公民更多地参与政治特别是非常规、非制度化的政治行动。

基于以上分析,本研究从威权价值、民主价值两个相反方面测量我国农民的政治价值观,并对农民的威权价值观、民主价值观与非制度化政治参与的关系分别提出如下假设H2、H3。

H2: 我国农民的威权价值观与非制度化政治参与具有显著的负相关关系。

H3: 我国农民的民主价值观与非制度化政治参与具有显著的正相关关系。

(三)互联网使用与政治价值观:互联网的民主化转型效应

作为重要的社会化机制,媒体提供了构成个人信仰、态度和观点的大部分“原材料”,对公众的政治心理与价值观产生深远影响(28)Michael X. Delli Carpini, Mediating Democratic Engagement: The Impact of Communications on Citizens’ Involvement in Political and Civic Life. In Lynda Lee Kaid(ed.), Handbook of political communication. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2004, pp. 395-434.。互联网新媒体的发展和使用也提供了现代社会推动文化价值变革的重要力量,在早期的一项研究中,Norris就提出了互联网影响参与的“文化变革假说”(29)Pippa Norris, Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.,指出互联网通过充当独特的、个人主义和不敬的网络文化的交汇点,并以此影响和改变个体的价值观念与文化取向,进而影响个体行为。

从内容来看,互联网推动的政治文化与价值转型,集中表现在互联网的民主化效应上。Howard(2009)指出,互联网拥有伟大的“民主潜力”,其所具备的“民主教化”潜能要远大于报纸、收音机、电视等传统媒体(30)Philip Howard, The Digital Origins Dictatorship and Democracy: Information Technology and Political Islam, England: Oxford University Press, 2009.。首先,互联网大大促进了民主文化传播。在互联网上,公众有机会接受多元包容的政治价值,多种思潮观念与价值观激烈碰撞,这有助于教导公民关于民主的规范、价值观和做法,提升民主的视野与公民身份意识;其次,互联网推动了分散的媒体系统,打破了传统媒体控制民意和舆论的局面,扩展了公民的言论自由和表达空间,公众不再仅是官方话语的接受者,而是允许反馈互动,成为参与者和批评者。也正是在这个意义上,那些使用互联网的人被认为更容易在社交或说服中接受民主的政治文化,重视自我表达与批判权利,形成民主的观念和价值。

在我国,互联网的广泛使用也同样影响着国人的政治心态和政治价值,互联网所代表的以“平等、参与、分享”为核心的个体主义、自由主义观念被认为深刻影响甚至逐渐取代中国传统的集体主义、威权主义价值观(31)肖知兴:《互联网的中国式逻辑》,《商界(评论)》2014年第6期。,公众对互联网的使用和介入使得个体有机会接受多元的政治价值,产生政治兴趣,增进民主的政治观念。在一篇关于中国大陆的实证研究中,Lei检验了互联网的这种民主文化效应,通过WVS在中国的数据,他的研究证实,与传统媒体和非媒体用户相比,中国的互联网使用者往往更支持民主规范,是更加批判和政治化的公民(32)Ya-wen Lei, The Political Consequences of the Rise of the Internet: Political Beliefs and Practices of Chinese Netizens, Political Communication, vol.28, no.3(2011), pp. 291-322.。此外,国内学者苏振华等验证了互联网使用促进了自我表达价值(33)苏振华、黄外斌:《互联网使用对政治信任与价值观的影响:基于CGSS数据的实证研究》,《经济社会体制比较》2015年第5期。;施灿业证实了互联网的使用行为正向影响公民的民主价值观,负向影响公民的权威价值观(34)施灿业:《互联网使用对公民政治价值观的影响:基于CGSS2010数据的工具变量分析》,《江淮论坛》2017年第2期。。

基于以上分析,有关我国农村居民的互联网使用(一般使用程度、娱乐性使用、信息性使用)与政治价值观的关系,提出假设H4a、H4b、H4c,关于政治价值观在互联网使用(一般使用程度、娱乐性使用、信息性使用)影响个体非制度化政治参与的中介作用,提出假设H5a、H5b、H5c。

H4:互联网使用(一般使用程度H4a、娱乐性使用H4b、信息性使用H4c)与农民的政治价值观具有显著关系,表现为:负向影响农民的威权价值观,正向影响农民的民主价值观。

H5:个体的政治价值观是互联网使用影响农民非制度化政治参与的中介变量,互联网使用(一般使用程度H5a、娱乐性使用H5b、信息性使用H5c)通过影响政治价值观间接影响农民的非制度化政治参与,表现为:通过弱化威权价值促进非制度化政治参与,通过强化民主价值促进非制度化政治参与。

三、数据、变量和方法

(一)数据来源

本研究通过问卷调查获取数据。相关变量的测量参考世界价值观调查、亚洲民主动态调查、中国综合社会调查等国内外大型社会调查使用的成熟量表和题项。在正式调查之前进行预调查,并综合个案访谈、专家咨询的意见,对问卷进行细致修订后确定最终问卷。本问卷的正式调查于2018年1月至2月进行,根据我国东中西部地域差异,课题组最终选取山东、安徽、江西、陕西、甘肃、黑龙江等六省份展开。在各省,进一步选取两个经济发展、地理区位差异较大的市,在每市随机选择一县(区)一乡(镇)两村。最终共发放问卷1200份,回收问卷1105份,其中,有效问卷937份,回收率为92.1%,有效率为84.8%。

(二)变量测量

1.因变量

本研究因变量为非制度化政治参与。在问卷中,询问受访者“您是否有如下实际参与政治的行为和经历”,具体包括五小题:(1)向有关政府部门投诉举报;(2)到有关政府机关上访;(3)向新闻媒体反映涉及政府部门的相关问题;(4)通过网络曝光涉及政府部门的相关问题;(5)参加请愿、抗议、集会、游行等群体性事件。各题设置两个选项:否、是,分别赋值为0、1。基于以上回答,本研究最终构建0(未有任何非制度化政治参与)、1(有至少一项非制度化政治参与)的二分因变量。本样本中,未有任何非制度化政治参与的比例为68.1%,至少一项非制度化政治参与的比例为31.9%。

2.自变量

互联网的一般使用程度。包括两个测量问题:一是询问受访者已经使用互联网(包括电脑上网和手机上网)的时间有多久,受访者从“还没有使用”“1年内”“1—2年”“2—3年”“3—5年”“5年及以上”六个选项中作答;二是询问受访者日常使用互联网(包括电脑和手机)的频率,受访者从“从不使用”“很少使用”“较少使用”“一般使用”“较多使用”“密集使用”六个选项中作答,六个选项分别赋值为1、2、3、4、5、6。两个问题的Cronbach’s alpha系数为0.876,信度较高;KMO值为0.500,Bartlett球形检验小于0.000,提取一个公因子解释总方差82.79%(大于50%),效度较高。

娱乐性使用和信息性使用。询问受访者日常使用互联网(包括电脑和手机)从事以下六项活动的频率:(1)微信qq聊天交友;(2)玩网络游戏;(3)网上购物消费;(4)浏览社会生活信息或新闻;(5)浏览政府政策民生方面的信息或新闻;(6)转发评论政府政策民生方面的信息或新闻,受访者从如下六个选项中进行作答:“从不”“很少”“较少”“有一些”“较多”“很多”,六个选项分别赋值为1、2、3、4、5、6。在变量转化过程中,首先使用因子分析降维,统计结果显示数据的KMO值为0.797,Bartlett球形检验小于0.000,说明样本适合进行因子分析。通过主成分分析,经最大方差法旋转后,提取两个特征值大于1的公因子,共计解释77.321%的方差。根据旋转后的因子成分矩阵及各个因子所解释的项目,本文将两个因子分别命名为娱乐性使用、信息性使用,进一步信度分析显示,两者的Cronbach’s alpha系数分别为0.813、0.874,信度较高。

3.中介变量

威权价值观。询问受访者对如下表述的赞同程度:(1)政府领导者就像是大家庭的首脑,其做出的决策应当被每一个人遵守;(2)政府对社会的引导和控制是必不可少的;(3)如果政府领导人有能力,道德品质好,可以让他替我们做出决策。受访者从如下五个选项中作答:“非常不赞同”“不赞同”“一般”“赞同”“非常赞同”,五个选项分别赋值为1、2、3、4、5。三个问题的Cronbach’s alpha系数为0.757,信度较高;KMO值为0.646,Bartlett球形检验小于0.000,提取一个公因子解释总方差67.384%(大于50%),效度较高。

民主价值观。询问受访者对如下表述的赞同程度:(1)普通老百姓有权利对政府和公共事务产生实际影响;(2)普通老百姓有权利对政府和公共事务发表意见和评论;(3)普通老百姓可以对政府工作提出批评甚至质疑;(4)每个个体都是平等的个体,政府官员并不比普通老百姓重要。受访者从如下五个选项中作答:“非常不赞同”“不赞同”“一般”“赞同”“非常赞同”,五个选项分别赋值为1、2、3、4、5。四个问题的Cronbach’s alpha系数为0.866,信度较高;KMO值为0.771,Bartlett球形检验小于0.000,提取一个公因子解释总方差71.706%(大于50%),效度较高。

4.控制变量

本研究包括四个控制变量,分别是性别、出生年份、受教育水平和家庭收入水平。其中,性别为类别变量,受教育水平、家庭收入水平为有序分类变量,出生年份为连续型变量。

(三)统计方法

在统计方法上,本研究使用潜变量结构方程模型(SEM)进行分析,其优势在于可以同时测验多条影响路径,并进行直接效应、间接效应的分解以及大小比较。对于中介效应的检验,本研究使用Preacher & Hayes(35)Kristopher J. Preacher, Andrew F. Hayes, SPSS and SAS procedures for Estimating Indirect Effects in Simple Mediation Models, Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, vol.36, no.4(2004), pp.717-731.提出的Bootstrap 方法,通过检验系数乘积的显著性进行中介效应判定,它通过有放回地重复取样1000次,根据95%的置信区间的百分位估计来检验显著性。作为一种非参数检验法,Bootstrap法克服了对变量数量、数据类型、分布等的限制,检验效力远高于传统使用Sobel检验过程的逐步法。

本研究使用的统计软件为SPSS20.0和Mplus7.4,相关Mplus数据处理程序语言参考了刘红云关于因变量为类别变量的Mplus中介效应分析语句(36)刘红云:《因变量为等级变量的中介效应分析》,《心理学报》2013年第12期。。

四、模型检验与结果分析

(一)结构方程模型适配性检验

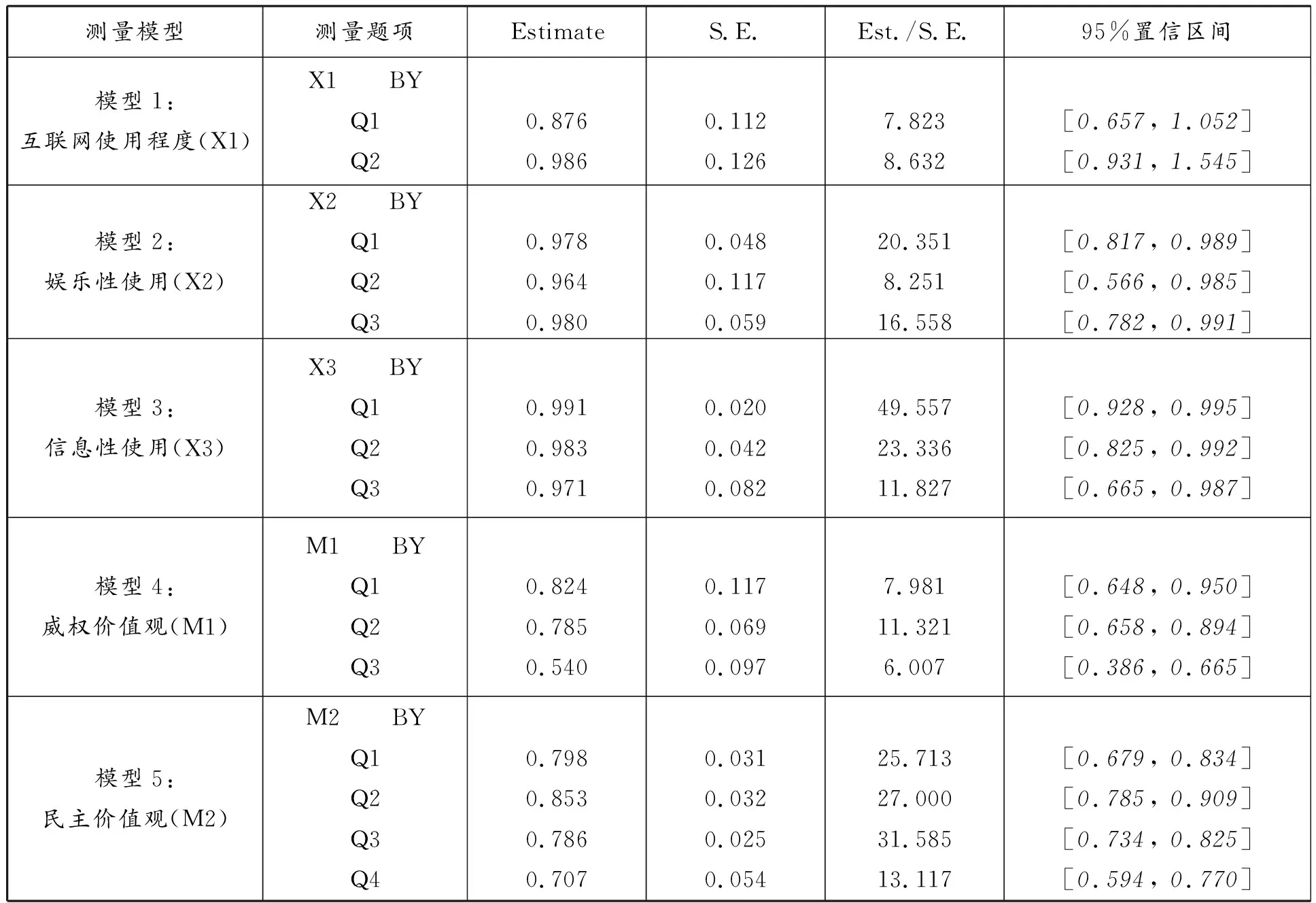

本研究首先对结构方程模型的拟合情况进行适配性检验。Mplus检验结果显示,结构方程模型整体拟合良好:χ2= 272.060,df=143,χ2/ df = 1.903(﹤3),p=0.0000,CFI =0.998(>0.9),TLI = 0. 997(>0.9),RMSEA=0.031(﹤0.05)。此外,根据表1报告的五个潜变量单组验证性CFA因子分析模型(模型1、2、3、4、5)的标准化结果,可以发现互联网一般使用程度(X1)、娱乐性使用(X2)、信息性使用(X3)、威权价值观(M1)、民主价值观(M2)五个潜变量标准化因子载荷的估计值均在0.540到0.991之间(大于传统因子载荷截断值标准0.4),在显著性检验中,五个潜变量的95%置信区间均不包括0,表明因子载荷统计显著,五个潜变量测量模型均具有较好的信度和效度。

表1 潜变量单组验证性CFA因子分析模型

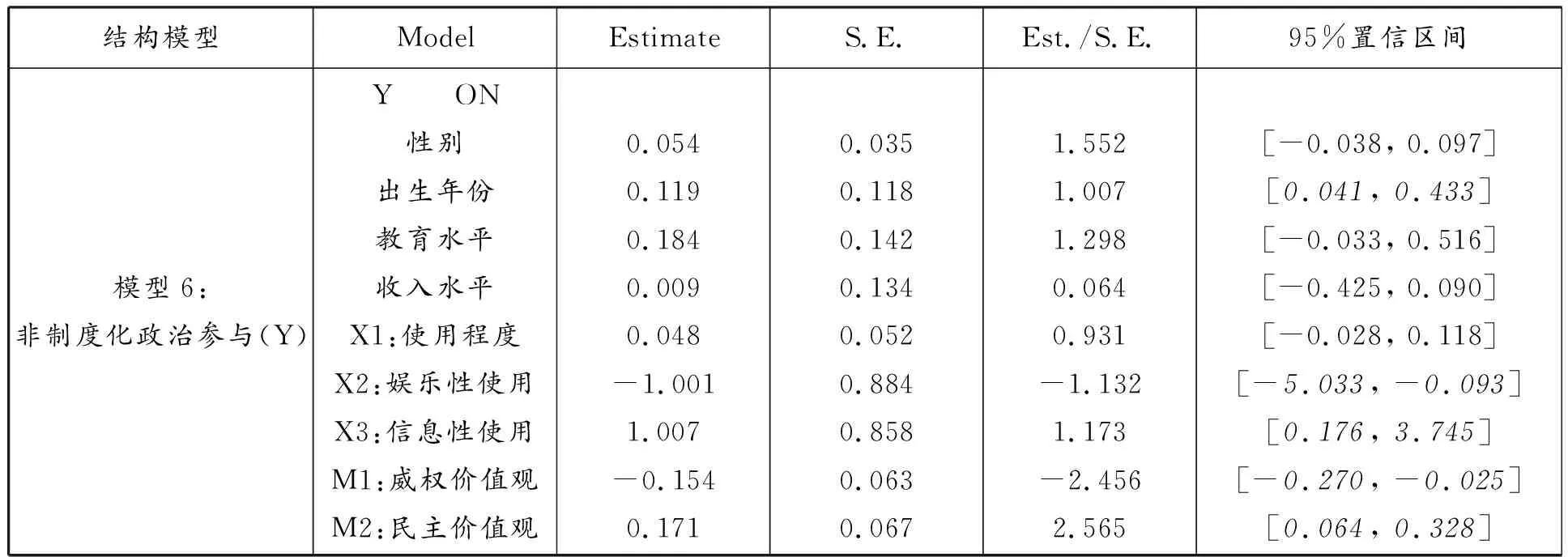

(二)互联网使用、政治价值观影响非制度化政治参与的直接效应检验

表2报告了农民的互联网使用、政治价值观影响非制度化政治参与的直接效应检验结果(模型6)。结果显示:(1)四个人口统计学变量中,性别、受教育水平、收入水平与农民非制度化政治参与没有显著关系,仅有出生年份与非制度化政治参与存在显著的正相关关系(B=0.119,95%的置信区间下限是0.041,上限是0.433,不包含0);(2)三个互联网使用变量中,互联网一般使用程度的影响不显著,另外两个变量影响显著,互联网娱乐性使用显著负向影响农民非制度化政治参与(B=-1.001,95%置信区间下限是-5.033,上限是-0.093,不包含0)、互联网信息性使用显著正向影响农民非制度化政治参与(B=1.007,95%置信区间下限是0.176,上限是3.745,不包含0);(3)两个政治价值观变量对非制度化政治参与均有显著影响,其中,威权价值观(B=-0.154,95%置信区间下限-0.270,上限是-0.025,不包含0)显著负向影响农民非制度化政治参与,民主价值观(B=0.171,95%置信区间下限是0.064,上限是0.328,不包含0)显著正向影响农民非制度化政治参与。

总体来看,基于人口统计学的群体分类因素对个体非制度化政治参与的预测效应基本消失(37)除了出生年份越晚,非制度化政治参与增长以外,男女之间、城乡户籍之间、不同经济状况之间的非制度化政治参与均没有显著区别。。另外,在同时引入互联网客观使用程度与主观使用差异变量时,前者对农民非制度化政治参与无显著影响,后者包含的两个反映个体互联网使用内容偏好的变量娱乐性使用、信息性使用与非制度化政治参与的关系正好相反,即娱乐性使用抑制个体非制度化政治参与,信息性使用则具有促进和动员效应。在两个政治价值观变量中,威权价值观对非制度化政治参与的抑制效应与民主价值观的促进作用均得到验证,证实了政治价值观是预测个体参与非制度化政治活动的有效变量。

表2 互联网使用、政治价值观影响非制度化政治参与的直接效应检验结果

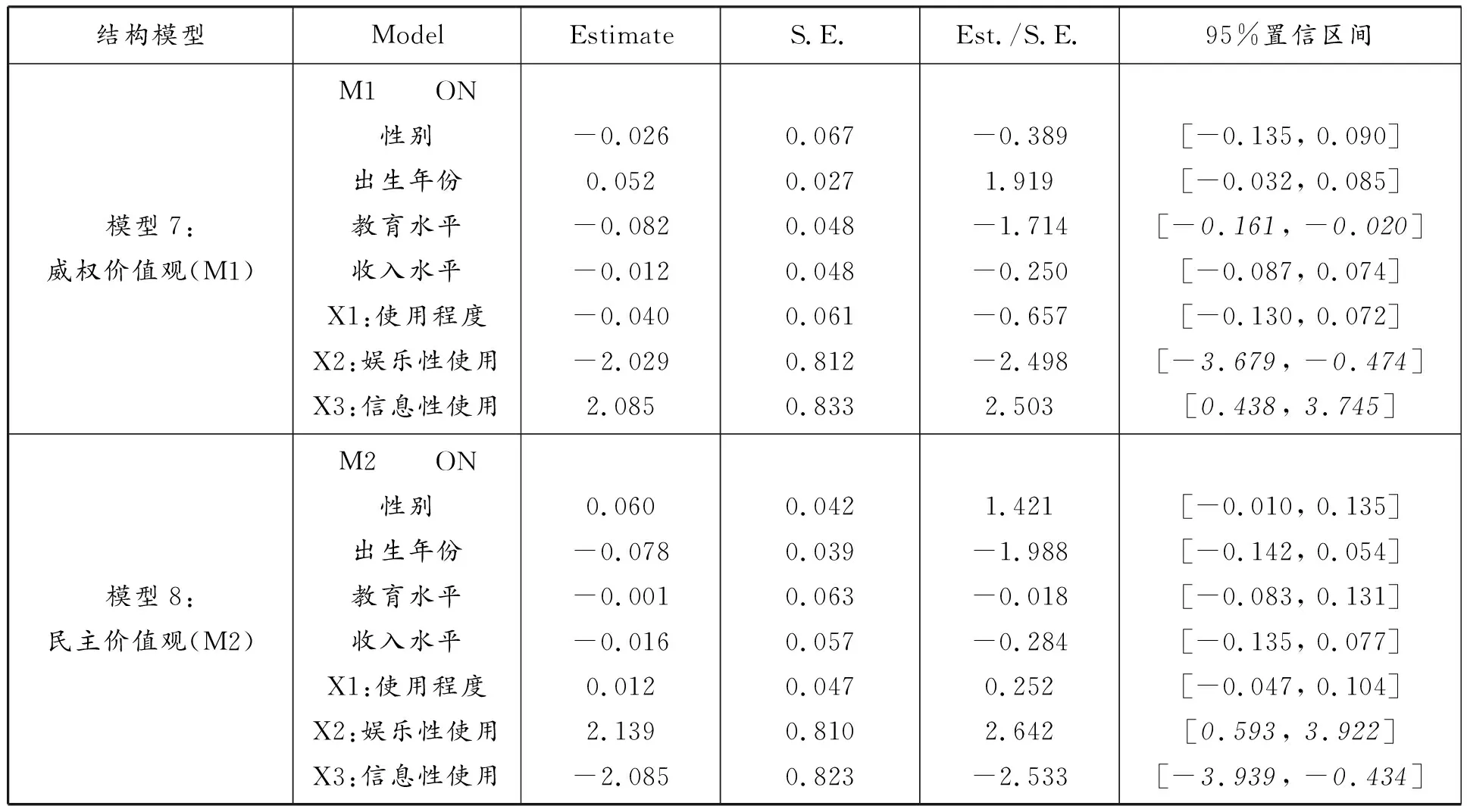

(三)互联网使用影响政治价值观的直接效应检验

表3报告了互联网使用影响政治价值观的直接效应检验结果(模型7、8)。其中,模型7为互联网使用影响威权价值观的直接效应检验。结果显示:(1)在四个人口统计学变量中,性别、出生年份、收入水平均无显著影响,教育水平与威权价值观有显著的负相关关系(B=-0.082,95%置信区间下限是-0.161,上限是-0.020,不包含0);(2)在三个互联网使用变量中,互联网一般性使用程度的影响不显著,另外两个变量有显著影响,其中,娱乐性使用与威权价值具有显著的负相关关系(B=-2.029,95%置信区间下限是-3.679,上限是-0.474,不包含0),信息性使用与威权价值具有显著的正相关关系(B=2.085,95%置信区间下限是0.438,上限是3.745,不包含0)。

表3 互联网使用影响威权价值观、民主价值观直接效应检验结果

模型8为互联网使用影响民主价值观的直接效应检验。结果显示:(1)四个人口统计学变量均没有显著影响;(2)三个互联网使用变量中,互联网一般性使用程度的影响不显著,另外两个变量有显著影响,其中,互联网娱乐性使用正向影响个体农民的民主价值观(B=2.139,95%置信区间下限是0.593,上限是3.922,不包含0),信息性使用负向影响农民的民主价值观(B=-2.085,95%置信区间下限是-3.939,上限是-0.434,不包含0)。

以上结果表明,农民的互联网使用的确对个体的政治价值观产生影响,但这与个体介入互联网的客观程度无关,而主要取决于互联网使用的内容偏好,且娱乐性/信息性两种使用对政治价值观具有差异化影响,其中,娱乐性使用对政治价值观的影响与预期假设一致,即使用互联网进行社交、游戏、网购等娱乐行为负向影响个体的威权价值,正向促进民主价值;但是,信息性使用的影响效应与预期相反,即信息性使用对个体的威权价值产生促进作用,对民主价值产生弱化作用。

(四)政治价值观在互联网使用与非制度化政治参与之间的中介效应检验

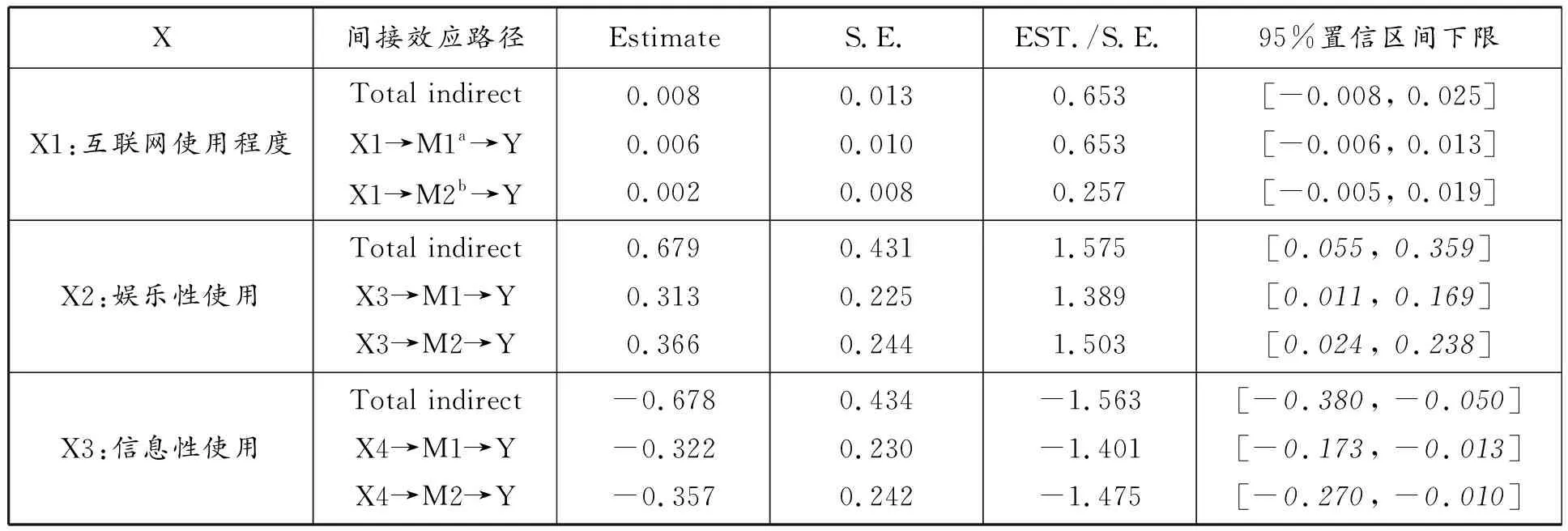

表4汇总了政治价值观在互联网使用影响非制度化政治参与的中介效应检验结果,可以发现:(1)互联网一般性使用程度对农民非制度化政治参与不存在间接影响;(2)互联网娱乐性使用,通过威权价值观、民主价值观影响非制度化政治参与的两条间接效应均显著,且娱乐性使用→威权价值观→非制度化政治参与(B=0.313,95%置信区间下限是0.011,上限是0.169,不包含0)、娱乐性使用→民主价值观→非制度化政治参与(B=0.366,95%置信区间下限是0.024,上限是0.238,不包含0)两条间接效应路径的影响均是正向影响;(3)互联网信息性使用,同样通过两条政治价值观路径对非制度化政治参与产生间接影响,且信息性使用→威权价值观→非制度化政治参与(B=-0.322,95%置信区间下限是-0.173,上限是-0.013,不包含0)、信息性使用→民主价值观→非制度化政治参与(B=--0.357,95%置信区间下限是-0.270,上限是-0.010,不包含0)两条间接效应路径的影响都表现为负向。

表4 政治价值观影响互联网使用和非制度化政治参与关系的中介效应检验与分解

总体而言,统计结果证实了政治价值观变量包括威权价值观、民主价值观均是互联网使用影响个体非制度化政治参与的有效中介变量。其中,互联网的娱乐性使用通过弱化威权价值观、强化民主价值观对非制度化政治参与产生促进作用;信息性使用则通过强化威权价值观、弱化民主价值观,抑制和消解了个体的非制度化政治参与。

五、结论与讨论

目前,有关互联网政治效应的考察主要集中在西方国家,对非西方语境的研究尚缺乏深入研究与系统检验。本研究以我国农村居民为考察对象,探讨了农民的互联网使用与非制度化政治参与的关系,通过同时引入测量个体互联网客观性使用程度、主观性使用内容偏好的变量,检验和比较了互联网使用的技术效应与用户差异效应;通过引入政治观为中介变量,进一步检验了互联网使用影响个体非制度化政治参与的价值观中介机制,考察了互联网使用对于影响和塑造个体政治价值观的作用,增进了对互联网民主化效应的理解和解释。主要的研究结论与讨论,总结如下:

第一,互联网使用对我国农村居民的非制度化政治参与具有显著影响,并主要取决于个体对互联网的使用内容偏好,而与一般性的客观使用程度无关。这再次印证了基于技术工具主义解释互联网政治效应的局限性,而强调主体特征的互联网用户使用差异更能有效预测和解释个体政治行为。正如Bimber总结指出的,技术主义强调互联网新媒体对个体政治行为的影响是基于工具理性,关注政治信息的成本与可获得性,这种将信息量化的思维未充分说明信息转化为个人知识、思想、态度等的认知过程(38)Bruce A Bimber, Information and American Democracy: Technology in the Evolution of Political Power, New York: Cambridge University Press, 2003.,而用户效应则在强调互联网技术创新潜力之外,提供了个人用户视角以分析媒体对个体的效用。我国近几年有关互联网使用后果的实证研究中,仍然有不少研究选择使用频率、使用年限等单一的互联网介入程度指标,这不仅是导致互联网使用和政治行为之间不一致、不稳定关系的原因,也实际掩盖了特定的互联网使用偏好以及模式等对个体政治行为的差异化影响。

第二,从直接效应来看,作为区分媒体功能和个人媒体使用偏好的基本框架,互联网的娱乐性使用/信息性使用对我国农村居民的非制度化政治参与具有反向差异性影响。在高选择的媒体环境中,政治被认为始终与娱乐相竞争(39)Markus Prior, News vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political Knowledge and Turnout, American Journal of Political Science, vol.49, no.3(2005), pp.577-592.,本研究证实了互联网信息性使用对农民非制度化政治参与的动员效应,这意味着信息机制仍然是互联网促进农民政治参与的核心机制。在政治行为研究中,政治信息一直是解释个人政治参与的关键要素,信息可以减少不确定性,具有激活、强化和转换的功能(40)Gary Hanson, Paul M. H., Audrey W. C., Rekha S., J. D. Ponder, The 2008 Presidential Campaign: Political Cynicism in the Age of Facebook, MySpace, and YouTube, Mass Communication and Society, vol.13, no.5(2010), pp. 584-607.,成为驱动个体做出参与决策的前提和依据。对于新接触互联网的农村居民而言,无论是其有意识的信息获取还是无意识的信息接触,都有助于扩大对公共问题的关注和了解,增强公共知识和理性,培养政治兴趣,提高政治效能感,从而更有意愿也更有能力参与非制度化的政治行动。

与之相对应,互联网娱乐性使用则对农民的非制度化政治参与显示抑制作用。这与西方有关互联网使用的“时间替代与社会退缩”效应一致,当农民将互联网用于聊天交友、网络游戏、购物等娱乐活动,同样会消耗和占据有限的空闲时间;另一方面,娱乐活动的 “去政治化”特性,也使得农民将注意力聚焦在私有领域,减少对政治和公共事务的兴趣和关注,从而在直接作用上,减少个体的政治行动和政治参与。也正是在这个意义上,对于公共生活而言,信息性使用被认为比娱乐性使用更“正当合法”,这种有关互联网信息和娱乐用途的“使用差距”甚至被确定为个体互联网使用的关键鸿沟(41)Eszter Hargittai, Amanda Hinnant, Digital inequality: Differences in Young Adults’ Use of the Internet, Communication Research, vol. 35, no.5(2008), pp.602-621.。

第三,政治价值观对农民非制度化政治参与的显著影响得到验证,其中,威权价值观显示抑制作用,民主价值观显示促进作用。政治行为的发生受特定政治观念与政治价值的支配和指引,从威权价值向民主价值的转型,也对公众的政治行为偏好、政治参与风格产生影响(42)Jessica T. Feezell, Meredith Conroy, Mario Guerrero, Internet Use and Political Participation: Engaging Citizenship Norms Through Online Activities, Journal of Information Technology & Politics, vol.13, no.2(2016), pp.95-107.。对农村居民来说,威权主义价值所蕴含的对政治、政权、权威的崇拜和依赖,使得农民对待政府更多的是回避和依从;相反,民主价值强调的自由权利、自我表达以及批判性价值,都会驱使他们积极参与政治行动来保障自身利益和权利。这也充分印证,深受儒家文化影响的中国传统威权主义确为减少公民的非制度化政治参与,维护当代中国社会的稳定、秩序提供了支持,而民主价值观念的提升将显著促进现代公民参与非常规、非制度化的政治活动(43)Wen-chun Chang, Media Use, Democratic Values, and Political Participation: Empirical Evidence from Taiwan, Japanese Journal of Political Science, vol.18, no.3(2017), pp. 385-406.。可以预见,随着民众从威权向民主的价值观念转型,将驱使越来越多的公众通过更多元化的方式参与和介入政治。事实上,非制度化参与不应再被简单视为民主的风险,而是蕴含了现代公民身份意识的新内涵,有助于驱动政府负责和回应,扩大公民参与的潜在影响,并构建更具包容性的政治社会(44)Sofie Marien, Marc Hooghe, Ellen Quintelier, Inequalities in Non-institutionalised Forms of Political Participation: A Multi-level Analysis of 25 countries, Political Studies, vol.58, no.1(2010), pp.187-213.。

第四,从间接效应来看,农民对互联网的娱乐性使用、信息性使用均通过影响政治价值观间接影响其非制度化政治参与,且都显示为“遮掩中介效应”(45)“遮掩中介效应”一词借鉴了温忠麟、叶宝娟在《中介效应分析:方法和模型发展》(《心理科学进展》2014年第5期)一文中提出的概念。,即互联网娱乐性使用、信息性使用通过影响政治价值观产生的间接效应逆转了其对非制度化政治参与的直接效应。首先,娱乐性使用对个体非制度化政治参与具有直接的抑制作用,但是通过弱化威权价值、强化民主价值间接促进非制度化参与。这意味着,娱乐性使用的“民主化”效应得到验证,即网络社交、游戏、购物等都在一般意义上增加了个体的民主价值观念,强化了民主意识,弱化了对政府的尊崇与畏惧,从而增加非制度化政治参与的可能性。长期以来,西方学者都倾向于对互联网在中国的民主化功能表示质疑,但是本研究的发现证实了我国互联网娱乐性使用的“民主化效应”。正如Putnam所指出的那样,即使打保龄球这样的娱乐活动也可能提供某种公民功能(46)Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Touchstone, 2000.,互联网的一些娱乐使用表面上属于非公共性的内容,但是在长期潜移默化中,仍然影响和促进了使用者的民主观念和意识。

形成对比的是,个体对互联网的信息性使用显示出积极的政治认同效应。相比于西方学者从政府管制视角的解释,本文认为这更主要体现了中国政府对于互联网的主动接纳和积极使用,显示了我国政府对于互联网治理的积极效果。实际上,自互联网发展伊始,我国政府就充分认识到互联网的影响力并将其作为新的公共管理工具(47)Nele Noesselt, Microblogs and the Adaptation of the Chinese Party-State’s Governance Strategy, Governance, vol.27, no.3(2014), pp.449-468.,通过积极开展电子政务项目,创建网站,开设政务微博以及其他在线应用程序等,显著促进了政府信息公开,加强了政府与公众的联系沟通,这都有助于从整体上推动更满意、更信任的政府—公众关系,从而在很大程度上调和威权主义和民主主义,塑造“传统性与现代性”相融合的过渡性政治价值(48)池上新:《市场化、政治价值观与中国居民的政府信任》,《社会》2015年第2期。,进而消解和减少民众的非制度化参与,证明了我国政府在数字时代的适应能力。

本研究也存在一些局限:第一,本研究没有区分个体的和群体的非制度化政治参与,这两种不同的非制度化参与形式使得行动者在参与动机、行动过程、成本以及风险方面存在区别,这可能导致互联网使用的影响效应以及作用机制有所差异;第二,本研究沿用区分传统媒体功能的娱乐性使用/信息性使用作为个体使用互联网内容偏好的分析框架,显示了较强的解释效力,但是缺乏对其他更加高级、复杂和个性化的互联网使用效应的揭示。对于未来的研究,无论是在理论辩论还是经验验证上,都应当在细致区分非制度化政治参与类型,以及更具体的互联网使用内容与模式的基础上,开展更精细化的测量、验证与阐释。