从国外传播“两个声道”现象思考对外宣传新方向

——基于英国媒体有关2015年中国国家领导人访英报道的新闻话语分析

罗臻庆

十八大以来,讲好中国故事,传播好中国声音,成为新时代新闻工作者重要使命。然而这并非一日之功,也并非孤立之事[1]。在完善自身传播能力的同时,更应当重视对外话语体系建设,深入开展新闻比较研究也就更为必要。

1 问题引入

在过去的比较研究中,常见的是将“自我”与“他者”放在一起比较,最容易得出的结论即是双方存在差异。不过,除了必然存在的差异,研究者应当意识到各个区域的新闻传播本身并非“铁板一块”。一个国家的新闻媒体可以多个角度划分,如果研究者习惯了将国外媒体看作一个整体,则不利于精准地传播好中国声音。

本文将比较的媒体置于西方内部——英国的卫报与每日电讯报。之所以选择他们不仅仅是因为二者是英国最有影响力的报刊①,更是基于二者显著的政治立场差异。卫报是英国著名的左翼报刊②,每日电讯报则是持有鲜明右翼立场的报刊③,显著的政治立场差异,能为比较研究提供一个良好的角度。在事件选择上,本文将2015 年习主席访英这一事件作为比较案例。一方面这是一个典型的涉华议题,另一方面这也是连结中英的重要事件,具有一定数量基础的新闻报道供比较研究。

就上述内容,本文试图对两家媒体在同一涉华议题上的报道进行比较,了解两家媒体的报道差异,从差异中寻求更有针对性与有效性的对外宣传新方向。

2 研究基础

2.1 文献综述

本研究所参考的文献可在总体上分为两类,一类是新闻话语分析研究,另一类是媒体政治立场表达研究。对于第一类的研究,本文参考韩鸿和梁传林两位学者,将BBC 对习主席访英报道,同央视新闻进行比较和新闻话语分析的研究。研究从多个框架出发,得出与央视新闻相比,BBC 更关注人权话题,以及中英合作中的“问题”[2]。朱颖和于芮苏则主要研究国内主流媒体与泰晤士报,关于习主席访英一事的报道框架与话语权建构[3]。潘艳艳通过分析美国媒体有关中国海军建设的报道,研究落脚于媒体语言的意识形态及权力关系,洞悉美国媒体如何通过行使话语权,影响世界对中国海军的认识[4]。

本文参考的第二类文献是关于媒体政治立场及其表达的研究。其中陈帆的研究以框架理论作为研究视角,采用数据统计和内容分析法,选取《费加罗报》对习主席2014 年访法的报道为研究样本,探析法国右翼媒体塑造的中国形象[5]。学者Mehnaz对巴基斯坦的左翼和右翼媒体进行了比较,最后得出结论即具有不同意识形态的媒体建构了现实[6]。

2.2 研究方法

本文根据研究对象的特点,结合标题、框架分析与词频统计等方法。新闻检索的时间范围设置为2015 年10 月10 日至10 月31 日,以使本次研究的样本更加全面。借助两家媒体的电子新闻档案,最终得每日电讯报材料31 篇,卫报材料22 篇,构成本次比较研究的全部样本。

3 宏观分析

3.1 标题分析

本文统计了研究样本的53 个文章标题,依据不同标题的特点,初步将样本标题分为三个类别。第一类标题关注英国官方对于习主席访英的态度与合作措施。53 个标题中,有26 个标题涉及了卡梅伦当局的各种行为。总体而言,他们的态度是正面的。这些标题描绘了英国政府接待习主席的各种措施,诸如皇室成员集体出席的皇宫晚宴等等。种种超高规格待遇,力图从各个层面做出努力让习主席感到重视。同时,部分标题涉及中英双方经济层面的合作,包括核电站、安全协议、基础设施投资等。

但这些标题的含义不止于此,其中仍蕴含着一些复杂的民族情感与意识形态倾向。如《卫报》10月23 日发表的《Xi Jinping UK visit roundup:red flags,red carpets and Greene King》,习主席访英受到了一片“红色海洋”的欢迎,不断地强调红色,体现中英意识形态的分野。

第二类标题是习主席访英的“杂音”,这些“杂音”包括与本次出访无关的中国内政、英国钢铁工人失业等问题相关,有16 个标题直接呈现出这样的主题。这些与访问并不直接相关的议题被大量报道,这一类标题的主体通常是工党领袖科尔宾、“流亡群体”、“专家学者”等。其共同特征在于指责卡梅伦政府屈服于经济利益,放弃了“普世价值”的原则。通过对类似议题的大量报道稀释中英合作的国家共识,讽刺中国,唱衰合作。

第三类标题是习主席访英背景的介绍,这样的标题有11 个。包括对习主席及主席夫人的介绍、驻英大使刘晓明的声明,以及中英关系的历史沿革。这类标题下的叙述不乏政治隐喻,从制度、历史等各个角度自我预设了习主席访英的“事前、事中、事后”。

3.2 框架分析

对于框架理论的内涵,欧美学者曾就不同角度进行了理解。塔奇曼将框架理论引入到媒介研究中,他认为“日常的新闻报道提供了一整套让人们理解外在世界的框架,从而帮助人们藉此来组织日常生活”。[2]结合批判的立场倾向,框架分析一直较为关注新闻传播的话语文本,研究话语文本在传播过程中对意识形态和权力话语的建构与维护[7]。

本文通过对53 篇报道作统计分析,将之归总于合作框架和冲突框架。

3.2.1 合作框架:谋求发展,关注合作

结合报道的具体内容,将支持中英开展合作,并客观叙述访问细节、背景介绍和合作影响等议题归入合作框架。在53 篇报道中,27 篇新闻采用了合作框架。

其中,议题为访英背景的报道有4 篇,有3 篇报道回顾了中英两国的交往史,1 篇报道刘晓明大使对当前中英关系的赞赏。如《每日电讯报》在10月17 日《Ambassador Liu Xiao ming:UK-China relations are at their strongest》中引述刘晓明大使的话说,英国希望成为中国在西方最强力的伙伴。

议题为访英细节的报道有8 篇,从英国政府超规格接待、皇室礼遇、趣闻轶事等方面对习主席访问英国进行了事实性报道。如《卫报》在10 月22 日的《David Cameron and Xi Jinping sample the local delicacies at village pub》中报道了卡梅伦和习主席在一家小酒馆中喝酒的小事。

议题为双边合作的报道有15 篇,涉及经贸合作、文化合作,对于政治合作鲜有提及。值得注意的是,《每日电讯报》在10 月14 日和10 月20 日的两篇报道都主动提出工党领袖科尔宾在于习主席会晤中应当回避人权问题,认为科尔宾提及人权问题只会让自己尴尬,这显示出一种很不相同的报道话语。

3.2.2 冲突框架:人权问责为主导

冲突框架的报道主题包括人权问题、经济威胁和领导人经历。在这三大议题中,对中国人权问题的问责占据了绝对的主流。在53 篇报道中,有26篇报道归入冲突框架。

其中,议题为人权问题有18 篇,占据冲突框架的主流,另有14 篇报道涉及了人权问题(包含合作框架的文章),可以看出,人权问题是两家媒体最为关注的核心问题。从访英前夕,两家媒体就开始报道“中国政府拒绝回应关于人权问题的提问”;在访英进程中,异见分子集会、反华议员的发言被广泛报道,欢迎群众的报道被公开质疑是“官方安排”。与此同时,中国内政被频繁议论,如《卫报》在10 月22 日《Xi Jinping state visit:Cameron seeks assurances over Hong Kong freedom》所写,英国对香港自由保有某种关切的义务。

议题为领导人经历的报道有6 篇,对习主席及夫人的报道均为三篇。在对中国领导人的背景介绍中,两家媒体除了基本的信息介绍,都从政治角度加以诠释,对习主席的介绍从“领导人形象塑造”等角度进行,如《卫报》10 月15 日在《China burnishes Xi Jinping’s legend with TV drama of his years in rural hamlet》提及专题电视剧对习主席个人形象的塑造。而对主席夫人的介绍,也从政治的角度叙述。

议题为经济威胁的报道有2 篇,但在涉及经贸问题的报道中(以合作为框架)或多或少都有提及经济威胁。作为世界第二大经济体,中国的经济增长率足以让西方嫉妒。一方面,英国毫无疑问需要中国的投资;另一方面,中国的快速崛起已经对英国产生了威胁。因此,“中国的倾销造成英国钢铁工厂的倒闭及1200 名工人失业”“中国央行利率上调影响了英国的无线通讯市场”“中国的网络间谍活动威胁西方数字基础设施”等问题被多次提及。

另外,两家媒体的报道框架存在结构性差异。通过统计得到《每日电讯报》更关注国事访问本身,并且对于中英合作呈积极态度,聚焦双方各领域合作(合作框架占比58%)。而《卫报》对于争议性事件更感兴趣,将人权问题视为中英合作的前提(冲突框架占比61%)。

4 微观分析

4.1 分析过程

在微观分析层面,本文借助词频分析,探究两家媒体叙述同一事件时的相关表达。通过对用词频次进行比较,了解其在用词意涵及使用趋势等方面的特点。这部分的内容主要通过数据爬虫,对无格式文本进行数据抓取。本文针对两家报刊共计四万五千词的文本内容,抓取原始非重复且词频大于5 次的词语,总结制成词表。

4.2 研究发现

由于两家报刊本身的报道数量不一样,因此本文设置了频率指数,使得两家报刊的词频存在比较意义,具体计算方式为:频率指数=词频/最高词频。通过研究分析,两家报刊在一些频率较高的词汇使用上,存在着较为明显的差异。通过统计,如表1:

表1 两家报刊报道词频具有显著差异的词汇

根据这10 个词语的属性,本文将之划分为三类词语,首先人权、经济、贸易、抗议以及钢铁等词语为议题性名词,这些词语多是指向某一个社会议题。在两家媒体的报道中,卫报提及人权、抗议等词的频率远高于每日电讯报。而经济、贸易等词的使用频率则是每日电讯报多于卫报。钢铁一词的使用差异,则源于卫报作为左翼报刊较为关注英国钢铁工人失业的问题。

其次在人物名词的使用上两家报刊也存在显著差异。两大报刊对卡梅伦和科尔宾两位人物的提及频率,令人意外。卫报更多提及保守党首相卡梅伦,而每日电讯报则更多地提及工党党魁科尔宾。为何会出现这样一种“反差”?在谈及保守党首相卡梅伦及其领导的保守党政府时,卫报将其叙述为“谄媚者”与“炫耀者”。而每日电讯报在高频报道工党领袖科尔宾及工党时,常将其为中英关系的“阻碍”甚至潜在的“威胁”。在科尔宾将参加欢迎习主席的晚宴前夕,每日电讯报以“CorbynShouldKnowHowtoBehave”为题,来警示科尔宾应当谨慎表现,以免损害中英关系。因此这种反差,是基于对彼此党派的攻讦之上的。

而Peng 一词语的使用,主要用于报道主席夫人。在词汇使用的具体语境中,卫报更为关注彭丽媛夫人的“作用”,而每日电讯报则更关注其“公共表现”,包括第一夫人的时尚穿搭,及其现代女性的符号性表现。

最后一类具有显著差异的词语即是修饰词。总统与红色两个单词,在两家媒体表述中出现令人意外的差异。每日电讯报在使用President 的频率上明显高于卫报,用于称呼习主席。而卫报使用Red一词修饰习主席的频率则更高,卫报更为强调“铺天盖地”的红色,且称呼习主席为“红色皇帝”或是“红色领导人”,红色成为意识形态偏见的隐喻工具。

5 基于分析的发现

经过针对卫报与每日电讯报有关2015 年习主席访英报道的宏观分析与微观分析之后,本文对分析结果进行整理,发现两家报刊在对同一涉华议题的报道中,存在话语上的“共性”与“个性”。

5.1 话语共性

5.1.1 关注有关中国的争议性内容

根据框架分析和结果,53 篇文章有32 篇文章涉及批判中国内政等有关中国的负面信息,占比高达60%。就词频分析而言,“人权”的出现频率也高居首位。

由于观念和认知的差异,人权问题始终是中国与西方关系中最棘手、最敏感的问题。在西方媒体看来,中国政治不民主与西方存在体制性冲突,进而认为和这样的国家进行紧密合作是不应当的。以《卫报》代表的左翼媒体,将所谓的“人权问题”横亘在中国与西方国家的经济文化合作之中,阻碍了双边关系的发展。这种报道的错位源于理念的差异,在西方媒体看来,民主、自由和个人尊严是人权,但在中国,生存权和追求幸福的权利同样被看重。

5.1.2 对保守党政府过度迎合中国不满

本次习主席出访英国,经济合作是重点。在英国经济发展疲软之际,保守党政府主动寻求来自中国的投资。在这样的背景下,保守党政府对于中国国家主席的到访显得十分热情,如媒体所言“让中方感受自己的重要”。然而这样的热情让英国媒体表示,“这是国家的‘耻辱’”。这样的不适反映出的是英国对于中英经济合作的矛盾心态。即对中英实力的结构性变化不适应,对香港不正常的关注即是例证。

5.1.3 存在一定的话语倾斜与话语偏见

研究发现,两家媒体都存在对中国的话语倾斜和话语偏见。作为右翼媒体,《每日电讯报》支持保守党政府与中国的紧密联系,赞同双方的经贸合作,甚至两次发文提出“科尔宾不应在与习主席的会晤中提及人权问题”,但它同样认为中国人权问题严重,只是相较于《卫报》的激进表述和直接报道,《每日电讯报》认为经贸合作更加重要,人权问题等价值观差异可以暂时搁置。无论是直接表述还是隐晦影射,充斥着“人权”的媒体报道,都在塑造一个不符合真实情况的刻板的中国形象,这无疑令人感到遗憾。

5.2 话语个性

研究认为,两家报刊在各自的报道中存在各自的话语表达“个性”,可归结为以下三点。

5.2.1 政党话题的表达差异

在微观分析中,很明显的一点即是两家报刊对事件中出现的“对立群体”都进行了符合自身政治色彩与意识形态的报道。每日电讯报是右翼媒体,并且长期在报道中对保守党及保守党政府有所拥护④,相应的也就会对其对立政党——工党进行抹黑。在习主席访英这一事件中,每日电讯报就尝试将工党以及科尔宾刻画为中英关系的阻碍者与威胁。并且常突出工党的激进,以及在外事中不合时宜的幼稚表现。另外就是还针对工党领袖科尔宾个人的着装,进行了嘲讽与重点关注。而卫报作为左翼媒体,长期对保守党的政策进行抨击,自然此次保守党政府对习主席访华的热情也会被看作是卑躬屈膝,并且多次就同习主席讨论人权问题与钢铁工业向卡梅伦施加舆论压力。因此在卫报的叙述中,保守党政府失去了“原则”,对中国近乎谄媚。

这一个性是较为明显也是容易理解的,两家在利益和政治色彩分属不同阵营的报刊,自然会对对立阵营的角色有批判有讽刺。

5.2.2 关注议题的结构差异

不论是标题分析还是词频分析,都可以发现卫报在人权议题上有着更大的兴趣。作为英国主流左翼报刊,卫报在其新闻报道中存在着一种“世界主义”的倾向。在这样的倾向下,卫报格外的关注世界各地的“民主抗争”,哪里有对体制的反抗就关注哪里。而每日电讯报则在经济议题、贸易话题以及中英合作等问题上,有更多的报道。一方面这样的关注切合保守党当局的倾向,即在经济上向中国靠拢;另一方面,作为传统右翼报刊,承袭着英国的保守的政治传统,即在对外交往中采取务实的态度,经济话题也就自然而然的成为了每日电讯报关注的主流。

5.2.3 中英关系的立场差异

在中英关系这一宏观问题上,两家媒体在叙述及立场上也有差异。从卫报的22 篇报道来看,人权问题的解决成为中英关系发展的必要前提。如果中国不解决这些问题,则中英关系不具备合作基础。而在每日电讯报的报道中,中英关系发展是主流,而经贸上的合作也是必要且有益的。每日电讯报在其一篇报道中认为,不管是坚船利炮还是红毯红旗,都是同样的目的。因此在中英关系中,每日电讯报更倾向于支持保守党政府“不参与冲突”且“灵活而明智的开展合作”。同时每日电讯报在其不少报道中,开始尝试理解中国的国情,并认为“接触才能带来改变”。抛开这种改变的落脚点与普世价值的色彩,每日电讯报所认为的“接触”相比于卫报强硬的抨击,显得灵活不少。

6 讨论与展望

6.1 “两个声道”的存在

通过初步的研究,本文发现一个明显但在研究中又常被研究者忽视的一点:即西方媒体内部并非铁板一块。在过去的比较研究中,学者们常将西方媒体当作一个整体来论述其对华报道特征,其结论无外乎就是展现西方媒体对华的偏见与误解。但实际上西方由许多国家组成,这些国家也由不同地域、不同阶级、不同政治立场的人构成。

在本文的论述中,卫报与每日电讯报的确也存在其报道的“共性”。双方都关注人权问题,在报道话语上同样有偏见与倾斜。然而拥有对立政治立场与意识形态的媒体,在对彼此阵营的叙述、对一些议题的关注度以及对华态度的表达上出现了分野。

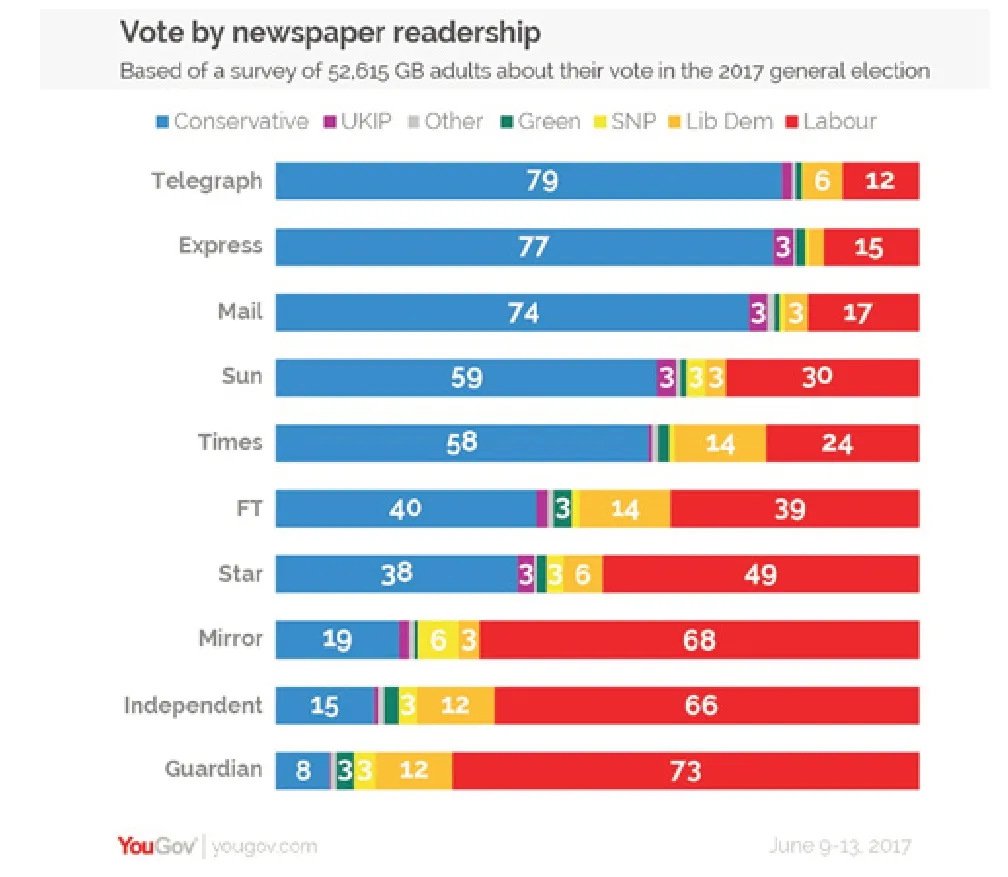

卫报与每日电讯报在涉华报道的议题上存在不小差异的一大原因,即是其读者在政治结构上的显著差异。(见图1)在欧洲和美国,右倾商界人士自2008 年金融危机后,就一直寻求与中国保持良好的关系。虽然右翼政客常常在选举时以出格的言论抨击中国,但当选后,他们通常会立刻变换一幅面孔,寻求与中国保持平稳的关系;左翼政治势力则常常在选举时借虚伪的“人权”言论掀起反华潮流,上台后则与中国的摩擦更多。也正是基于此,英国媒体的“两个声道”其实就代表着其内部基于意识形态划分的左翼与右翼媒体。

图1 英国报刊读者的政治结构

6.2 对外宣传的新方向

英国媒体内部左翼与右翼的差异甚至说“分裂”,就像拉开了一个口子,为我国开展对外宣传提供一种新的策略方向。十六大中央提出“大外宣”的宣传战略后,我国的确在对外宣传上有了明显的进步。然而“大外宣”,在于格局之大,而非“大而空”。从本次研究结果来看,要深入推进对外宣传,则有必要从三个角度实现对大外宣的完善。

首先,开展科学研究,细分海外受众。正如本文研究的两家报纸及更多其他的英国左翼媒体和右翼媒体所展现的,西方媒体内部同样存在异质性,即便是在涉外议题的报道上这种异质性也很强。对西方媒体的剖析不能浅尝辄止,而应该靠近他们、进入他们,了解他们的议程和偏好。学界与业界,应当开展深入的科学研究,从政治立场等不同角度划分海外媒体受众,实现分众传播。通过分类别的内容生产,进行有针对性的内容投放,实现精准的对外传播,从而为“大外宣”提供明确的方向。

其次,透过微小视角,呈现宏大主题。在对外宣传中,根本性的传播主题是固定的,即讲好中国故事,传播好中国声音。这一主题较为宏大,过去我国通过传播对象国的权威群体,以实现形象传播。然而互联网的触角,早已伸向每一个拥有接口的个体,对于最广大的海外受众来说,把海外故事“讲在身边”更为有效。因此,对外宣传工作可从微观视角切入,把宏观抽象的中国文化、中国故事、中外关系讲的具象化,让中国成为海外受众“看得见,摸得着”的角色,尝试以平凡视角讲故事。淡化政治语言的同时,也要体现出对外宣传的主旋律。2019 年走红海外的李子柒,正式以“乡野生活”为切入以小见大,讲述中国的农村故事。更具有接近性和鲜活感的讲述方式,方能为“大外宣”提供坚实的落脚点。

最后,借助本土平台,实现传播合力。在对外宣传的过程中,即便传播者有了明确细分的对象和鲜活有力的故事,仍有一个问题需要解决——讲故事的渠道。本次的研究对象,卫报与每日电讯报,鲜明的体现出本土媒体的传播偏好。作为对外传播的一方,如果单靠自己的媒体则具有“人生路不熟”的劣势。如果能借助不同的本土平台,恰好就减少了打造一条新传播通路的成本。并且本土平台,本就具有一定的公信力与传播力,将精细化的传播内容,投放于相应的本土平台,则能有效地提高传播效率,助力“大外宣”的本土推广。

随着“一带一路”“人类命运共同体”等构想的持续深入推进,国际舆论也将对我国有更多的认识和态度。通过进一步的科学认知海外受众,开展有针对性的内容生产与投放,从而把中国故事讲好,中国声音传播好。也通过这一多元共生、文明互鉴的过程,实现中国与世界的共同繁荣。

注释

①https://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian。

②International Socialism,Spring 2003,ISBN 1-898876-97-5。

③Curtis,Bryan (25 October 2006).“Strange days at the Daily Telegraph”。

④https://zh.wikipedia.org/zh-hans/每日电讯报。