基于网络药理学分析白芍药理作用机制

张生杰,庞文娟,王 丽

(武威市药品检验检测中心,甘肃 武威 733000)

白芍为毛茛科植物芍药PaeonialactifloraPall.的干燥根,具有平肝止痛、养血调经、敛阴止汗等功效,临床用于治疗头痛眩晕、胁痛、腹痛、四肢挛痛、血虚萎黄、月经不调、自汗、盗汗等[1]。相关研究发现其化学成分主要包括单萜及其苷类、三萜类、黄酮、鞣质、多糖、挥发油等物质,具有抗炎、镇痛、抗菌、抗氧化、抗癌、抗抑郁和抗肝纤维化等作用;对自身免疫性疾病、心脑血管疾病和神经退行性疾病也能起到改善和治疗作用[2]。现代药理研究表明,白芍通过阻断Toll样受体4/5信号通路,抑制树突状细胞的功能,从而减轻了免疫介导的炎症反应[3],白芍主要成分芍药总苷可通过下调E1B19k/Bcl-2结合蛋白Nip3基因表达,上调Kruppel型锌指蛋白、紫外切除修复蛋白RAD23同族体B和热休克蛋白1基因表达来抑制肿瘤[4],通过阻断TGF-β1/Smad信号转导通路发挥抗肝纤维化作用[5]。不过尽管对白芍药理学研究已有较多报道,但均未系统整体探讨其成分、靶点、疾病、通路之间的相互联系。

中药具有多成分、多靶点、调节方式多样的特点,蕴含了极大的信息量,采用西医单靶标、单成分的研究思路来研究中药,很难体现中药的系统性[6]。自2007年HOPKINS[7]首次提出了网络药理学(network pharmacology)研究方法,该方法即广泛应用于阐释中药药理机制[8]、探究中药的毒性机制[9]等,改变了传统新药研发“一个药物、一个靶标、一种疾病”的理念。网络药理学在“疾病-基因-靶点-药物”相互作用的基础上,通过网络分析,以网络靶点为切入点,从整体生物网络稳定角度分析药物分子与疾病网络之间的关联。本研究采用网络药理学技术分析白芍药理作用机制,为其开发利用提供参考。

1 资料与方法

1.1 活性成分筛选

采用中药系统药理数据库(TCMSP)(http://lsp.nwu.edu.cn/tcmspsearch.php)分析平台,以“白芍”为关键词检索其活性成分及靶点。以口服生物利用度(oral bioavailability,OB)≥30%,化合物类药性(drug-like,DL)≥0.18为筛选条件,再结合文献挖掘与整理,依据化合物在单味药中的含量、研究热度等标准筛选出已报道的白芍活性成分[10]。

1.2 活性成分-靶点网络的构建

将得到的白芍活性成分所对应的靶点通过UniProt数据库(http://www.uniprot.org/uploadlists/)翻译成相应基因,所有靶点均为人源化。再将化合物及相应基因导入Cytoscape3.6.1软件,绘制白芍活性成分-靶点网络图。在Cytoscape软件网络图中,每个节点(node)是基因、蛋白或化合物,节点与节点之间的连接(edge)代表这些生物分子之间的相互关系,度值(degree)表示网络图中节点之间的连接数目,化合物度值越大,说明该化合物与多个靶点有关系,在疾病治疗中起关键作用。

1.3 靶点-疾病网络的构建

通过TCMSP平台寻找与18个候选化合物相关的潜在靶点,并根据得出的靶点在TCMSP平台中找出相关的疾病,导入Cytoscape3.6.1软件,构建靶点-疾病相互作用网络图。用节点的大小和颜色表示degree值的大小,节点越大、颜色由黄到红表示degree值越大;用粗细表示靶点与疾病之间的相互关系,边越粗表示关系越紧密。

1.4 靶蛋白相互作用(PPI)

网络的构建及hub基因筛选为明确白芍潜在靶蛋白之间的相互作用,将筛选得到的靶蛋白在STRING平台(https://string-db. org/)构建蛋靶白互作(PPI)网络模型,将蛋白种类设置为“Homo sapiens(人类)”进行操作,最低相互作用阈值设为中等置信度 0.4“medium confidence”,其余参数保持默认设置。以PPI网络连线的粗细代表相互的强弱,靶点的度值(Degree)表示相互作用的靶点个数。将PPI网络模型导入Cytoscape3.6.1软件,运用网络分析CytoHubba插件筛选核心基因(hub gene),采用最大集团中心性(Maximal clique centrality,MCC)的拓扑算法,核心基因对应的蛋白质即为具有重要生理调节功能的核心蛋白。

1.5 GO功能富集与KEGG信号通路分析

应用基因注释及功能富集数据库 DAVID 6.8(https://david.ncifcrf.gov/),对白芍潜在靶点进行基因本体论(Gene ontology,GO)功能富集分析,研究药物靶点生物过程,在京都基因与基因组百科全书(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)进行信号通路富集分析,研究药物靶点主要信号通路。

2 结果

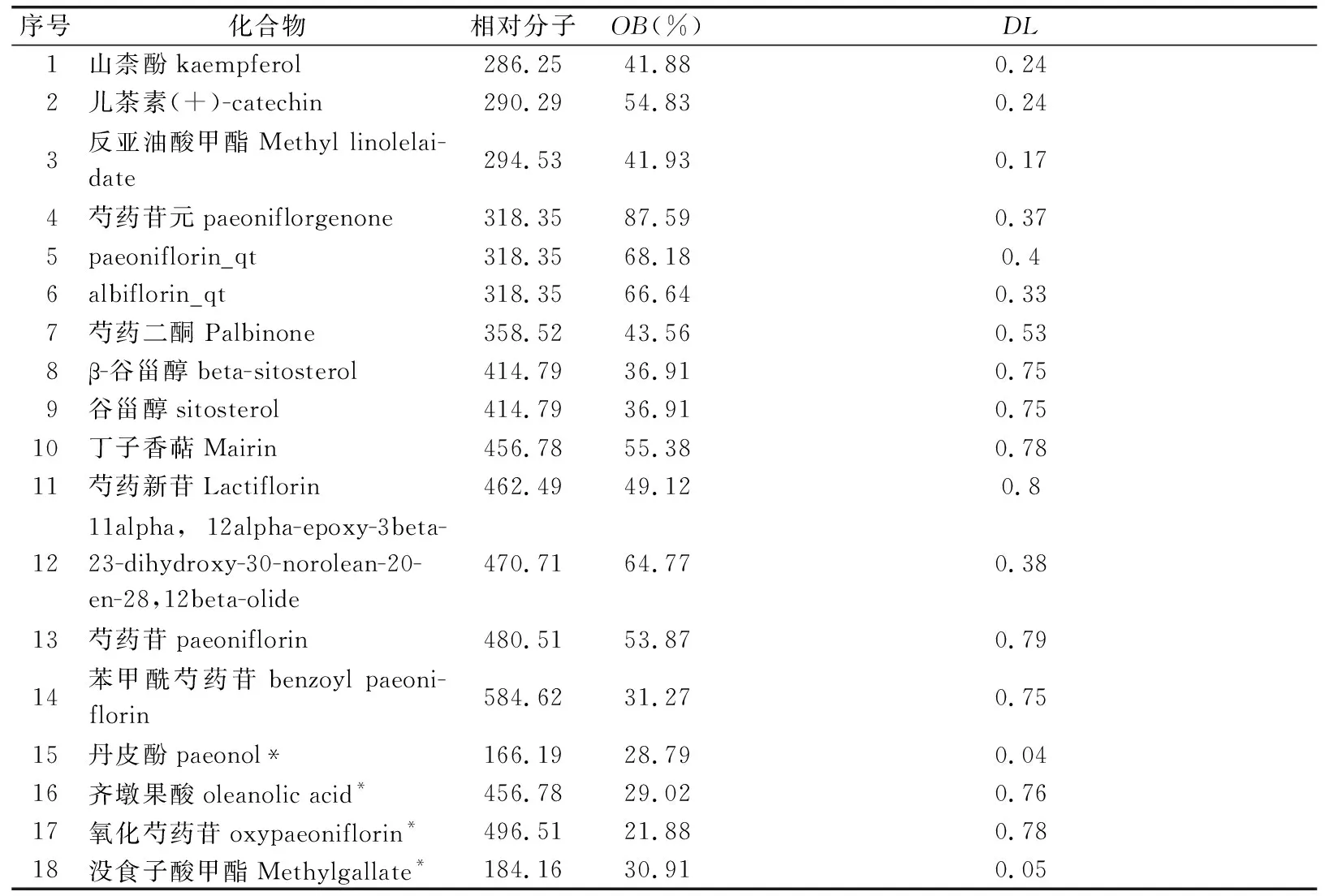

2.1 白芍活性成分筛选

通过(TCMSP)筛选,得到白芍85个化合物分子中有14个符合条件,结合文献挖掘与整理筛选出4个已报道的白芍活性成分丹皮酚[11]、熊果酸[12]、氧化芍药苷[13]、没食子酸甲酯[14]共计18个化合物作为候选化合物,见表1。

2.2 主要活性成分-靶点网络

在TCMSP平台检索18个候选化合物的作用靶点,其中12个化合物检索出146个相应靶点,6个化合物未检索出对应靶点,以此构建白芍化合物-靶点网络图,包含106个节点、274条边,其中12个紫色节点代表了白芍的活性成分,94个蓝色节点代表了靶点,274条边代表了化学成分与靶点的相互作用,通过活性成分-靶点网络图发现白芍中山柰酚、儿茶素、丹皮酚、芍药苷、芍药苷元、芍药二酮、β-谷甾醇、谷甾醇、没食子酸甲酯、齐墩果酸、反亚油酸甲酯、丁子香萜在白芍药理中发挥了重要作用,见图 1。

表1 白芍活性成分筛选结果

图1 白芍活性成分-靶点网络

2.3 靶点-疾病相互作用网络分析

潜在靶点与相关疾病构建的靶点-疾病相互作用的网络图,由246个节点,包括46个靶点节点、200个疾病节点和378条边组成,94个靶点中有48个靶点在靶点-疾病网络图中没有相对应的疾病,说明还存在尚未被发现的作用途径。网络图中PTGS2(前列腺素G /H合酶2)的degree值最大,与32种疾病相关,包括炎症、恶性肿瘤、痛症、心血管疾病等,这与现代药理实验结论相吻合[15-16]。又如PPARG(过氧化物酶体增生激活受体γ)参与调节了21种不同的疾病,包括胰腺癌、胰腺癌、膀胱癌、动脉粥样硬化、哮喘、炎症、糖尿病、肥胖症等。筛选出degree>3的17种疾病,乳腺癌(9)、非特异性癌症(9)、哮喘(8)、慢性炎症(8)、炎症(6)、前列腺癌(6)、克罗恩氏病(5)、焦虑症(5)、阿尔茨海默氏病(5)、心脏衰竭(4)、类风湿关节炎(4)、精神分裂症(4)、胰腺癌(4)、膀胱癌(4)、糖尿病(4)、骨关节炎(4)、心肌梗塞(4),由此可见,白芍在这些疾病的治疗中发挥了一定作用,这与白芍抗炎、镇痛、抗癌、抗抑郁的功效相吻合。见图2。

图2 白芍靶点与疾病相互作用网络

2.4 靶蛋白互作网络及hub基因筛选

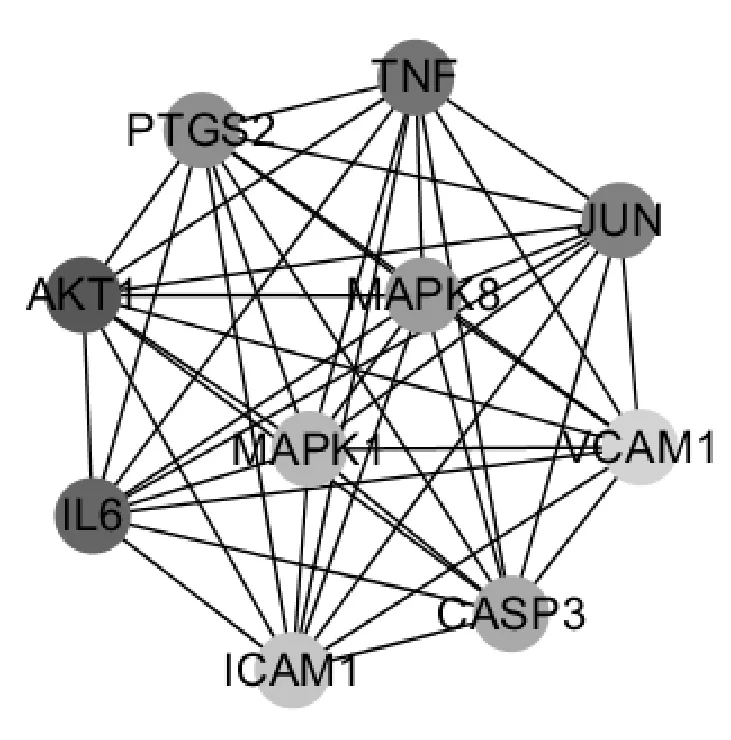

将白芍94个靶点导入String数据库,限定物种为“人”,构建蛋白相互作用关系,其中一些蛋白与其他蛋白没有相互关系,将不再在相互关系网络图中体现,将数据导入Cytoscape软件构建蛋白互作PPI网络图(图3)。图3中节点代表蛋白,边表示蛋白之间的相互关系,共有87个节点、702条边。用节点的大小和颜色表示degree值的大小,节点越大、颜色由红到蓝表示degree值越大,用边的粗细表示蛋白之间的相互关系Combine-score,边越粗表示Combine-score值越大,说明蛋白之间的关系越紧密。根据Cytoscape软件Cytohubba插件,MCC算法计算前10个关键基因(AKT1、IL6、TNF、JUN、PTGS2、MAPK8、CASP3、MAPK1、ICAM1、VCAM1),提示这些关键基因在白芍药理机制中发挥关键作用。见图4。

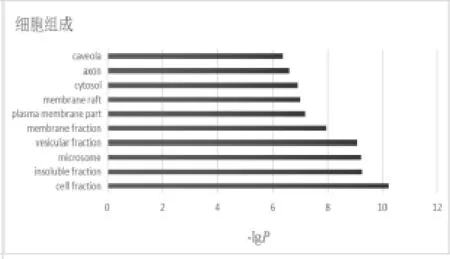

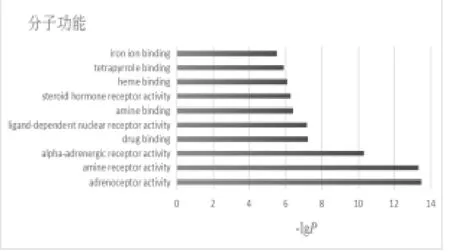

2.5 GO生物过程富集结果

对白芍94个靶基因进行GO生物过程富集,GO注释分为三大类,分别是:分子生物学功能(Molecular function,MF)、生物学过程(Biological process,BP)和细胞学组分(Cellular components,CC)。通过这三个功能,对一个基因的功能进行多方面的限定和描述[17],通过DAVID数据库以人类基因为背景对白芍预测靶点GO进行生物过程富集分析(P<0.05),图5-图7分别列出了显著性较高的10种。从结果来看白芍活性成分作用的靶点主要富集在分子功能的正调节、细胞凋亡的调控、程序性细胞死亡的调控、细胞死亡的调控、细胞增殖调控等生物过程中,在细胞组成方面,细胞分子、不溶性组分、微粒体、泡状部分、膜组分占比较高;在分子功能方面,肾上腺素受体活性、胺受体活性、α肾上腺素能受体活性、药物结合排在前列。

图3 蛋白-蛋白相互作用网络

图4 蛋白-蛋白相互作用网络中关键基因(hub)基因筛选

图5 白芍活性成分靶点的BP富集分析(一)

图6 白芍活性成分靶点的BP富集分析(二)

图7 白芍活性成分靶点的BP富集分析(三)

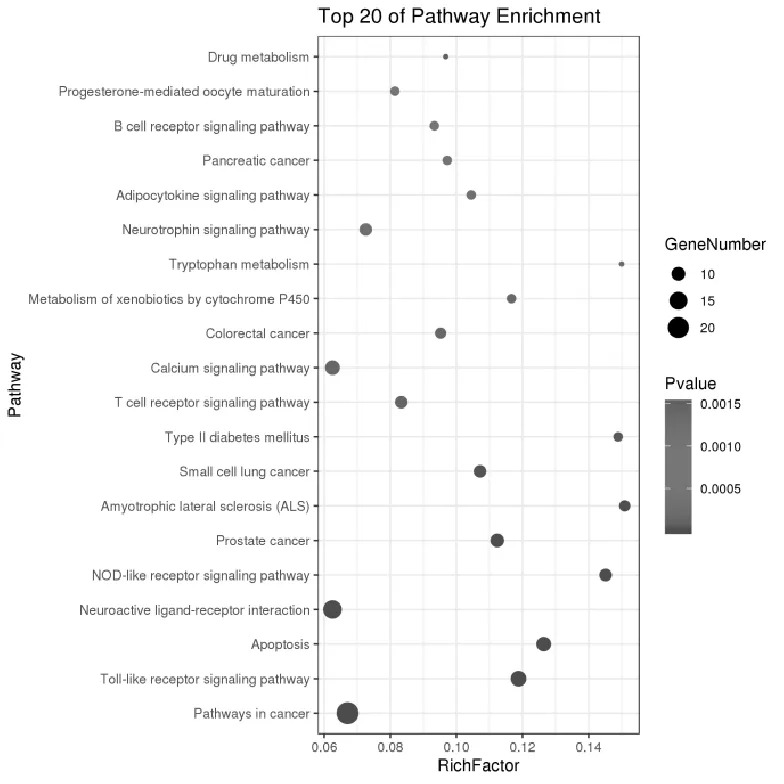

2.6 KEGG信号通路富集结果

对白芍94个靶点进行KEGG信号通路富集,根据P<0.05筛选出前20条信号通路,分别为癌症通路、Toll样受体信号通路、细胞凋亡、神经活性配体-受体相互作用、NOD样受体信号通路、前列腺癌、肌萎缩侧索硬化症(ALS)、小细胞肺癌、II型糖尿病、T细胞受体信号通路、钙信号通路、结直肠癌、细胞色素P450对外源物质代谢的影响、色氨酸代谢、神经营养素信号通路、脂肪细胞因子信号途径、胰腺癌、B细胞受体信号通路、孕酮介导的卵母细胞成熟、药物代谢信号通路(图8)。白芍可以通过Toll样受体信号通路、NOD样受体信号通路、T细胞受体信号通路、B细胞受体信号通路等途径发挥抗炎免疫调节的作用[18],现已开发成上市药物(白芍总苷胶囊),常用于治疗类风湿性关节炎[19];也可以作用于癌症的细胞凋亡、前列腺癌、小细胞肺癌、结直肠癌、胰腺癌等多条癌症相关途径以抑制肿瘤的生长,诱导癌细胞凋亡;通过细胞色素P450对外源物质代谢的影响[20]、药物代谢信号通路发挥保肝功效。表明白芍的活性成分可以作用于这些信号通路发挥药理作用。

图8 白芍靶点的KEGG通路

3 讨论

白芍作为理气止痛、疏肝解郁良药,有明显的抗炎、镇痛、抗抑郁功效,但作用机制尚不明确。网络药理学分析与中医药整体观的思想基本一致,利用网络药理学的方法有助于阐释白芍物质基础与作用机制。本研究检索出白芍84个化学成分,通过条件筛选选出12个化合物作为白芍主要活性成分,且大多数都符合Lipinski五规则[21],化合物-靶点网络图显示了白药多成分、多靶点相互作用的特点,其主要通过山柰酚、儿茶素、丹皮酚、芍药苷、芍药苷元、芍药二酮、β-谷甾醇、谷甾醇、没食子酸甲酯、齐墩果酸、反亚油酸甲酯、丁子香萜发挥药理作用。

药物靶点被视为药物在机体内的作用结合位点,包括基因位点、受体、酶、离子通道、核酸等生物大分子等,选择确定新颖的有效药物靶点在新药研发中具有重要意义[22]。对白芍靶点-疾病相互作用网络分析发现PTGS2、PPARG、TNF、HSP90AB1、ALOX5、CYP1A2等是白芍抗炎、疼痛、抗抑郁、抗肿瘤的关键靶点,同时也发现TNF、ADRB2、PDE3A、PPARG、CYP1A2、SELE、ALOX5多个靶点对哮喘有明确的相互作用,但目前并没有与此相关的文献报道,提示可以开展与其作用机制相关的研究,并将其运用到临床哮喘的治疗,此外靶点PPARG、PTGS2、SELE、ALOX5对银屑病具有靶向作用,TNF、HTR2A、PPARGV、DPP4、INSR对糖尿病具有靶向作用,这对研究开发白芍新的适应证具有指导意义。

通过对白芍作用蛋白的相互作用分析,白芍靶蛋白之间是一个相互交错的网络关系,并非单独发挥作用。其中AKT1、PTGS2、TNF、JUN、VCAM1、CASP3、ICAM1、IL-6、MAPK8、MAPK1是治疗疾病的核心靶点,白芍发挥药理作用离不开这些关键靶蛋白的直接或者间接作用,如AKT1编码的AKT蛋白细胞生长信号通路中的传感器,在生长因子或胰岛素介导的信号转导中扮演重要的角色,在营养代谢、细胞生长、转录调控和细胞存活中也具有重要作用[23]。ICAM1和VCAM1都是免疫球蛋白超家族成员,在炎症性细胞因子作用下,其通常在内皮细胞和免疫系统细胞上表达,会导致炎症分子的集中,从而产生炎症,ICAM1在调解细胞与细胞间的炎症反应中起重要作用[24-25]。PTGS2可将花生四烯酸转化为前列腺素H2,PTGS2上调与细胞黏附增加、表型变化、细胞凋亡和肿瘤血管生成有关,具有抗炎抗氧化作用[26],从而揭示白芍抗炎作用机制。此外,TNF是一种能够直接杀伤肿瘤细胞而对正常细胞无明显毒性的细胞因子,是迄今为止所发现的直接杀伤肿瘤作用最强的生物活性因子之一[27],Caspases-3在细胞凋亡中具有不可替代的作用,IL-6能够刺激参与免疫反应的细胞增殖,分化并提高其功能对研究白芍抗肿瘤、提高免疫力具有重要的指导意义。

GO富集分析和KEGG通路注释分析结果表明,白芍主要活性成分靶点主要通过分子功能正调节、细胞凋亡的调控、程序性细胞死亡的调控、细胞死亡的调控、细胞增殖调控在细胞分子、不溶性组分、微粒体、泡状部分、膜组分上发生肾上腺素受体活性、胺受体活性、α肾上腺素能受体活性、药物结合等分子反应。从KEGG信号通路富集来看,白芍主要涉及癌症的途径、Toll样受体信号通路、细胞凋亡、神经活性配体-受体相互作用、NOD样受体信号通路、前列腺癌、肌萎缩侧索硬化症、小细胞肺癌、Ⅱ型糖尿病、T细胞受体信号通路等反应,白芍主要通过这些信号通路发挥抗炎、镇痛、抗肿瘤、保肝作用。此外白芍可以作用于肌萎缩侧索硬化症(ALS)、色氨酸代谢信号途径,为开发治疗肌肉萎缩新药提供了途径[28]。相关实验也证明了这些信号通路的存在,在人脐静脉内皮细胞中,芍药苷能够抑制溶血卵磷脂诱导的炎性因子的产生,这种抑制作用与高迁移率族蛋白B1-晚期糖基化终产物/Toll样受体2 /Toll样受体4-NF-κB信号通路有关[29]。

综上所述,基于网络药理学技术研究白芍物质基础和药理作用机制,符合中药多成分、多靶点、调节方式多样性的特点,上述预测靶点与已知文献报道的药理作用相吻合,说明了预测靶点的准确性。不过现有文献多集中在白药抗炎机制的研究,对抗肿瘤、提高机体免疫力方面的报道较少,今后需加强在这些方面的研究,为白芍的开发利用提供新的思路。