全集、作家形象与文献阀域

——关于吴兴华文献整理的学术考察

易 彬,谢 龙

(长沙理工大学文学与新闻学系,湖南长沙 410076)

作家研究的深入往往得益于新文献的发掘乃至成型的文献专书的出现,对于吴兴华(1921—1966)这般曾经在较长一段时间之内被文学史所遮盖的人物的研究而言,多卷本文(全)集的出现显得尤为重要。2005年,两卷本《吴兴华诗文集》(以下简称《诗文集》)出版,随后突出的研究成效之一就是他被列入1940年代现代主义诗人版图,被视为平津地区的代表性人物。[1]2017年,五卷本《吴兴华全集》出版(以下简称《全集》),一时之间引发了较多关注,年谱工作随即展开①参见张春田、周睿琪:《吴兴华年谱简编》,收入北京师范大学文艺学研究中心编《文化与诗学:文艺美学与现代转型》第1期,华东师范大学出版社,2019年。,也出现了对于吴兴华诗艺的综合性研究著作②目前主要是柳伟平的工作,其著作《吴兴华新诗注释解析》2017年由光明日报出版社出版,2020年以《吴兴华诗艺研究》为名由中央编译出版社再版。;与此同时,也有不少讨论涉及吴兴华文献的搜集与全集的编撰③参见王贺:《虽然失败了的〈吴兴华全集〉》,澎湃新闻,2017年2月27日,网址https:∥www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1627983。。我们一直对吴兴华葆有关注④较早时期的讨论,参见易彬:《“记忆”之书——论吴兴华诗歌的精神内蕴》,《江汉大学学报》2008年第1期。,辑录过一定数量的集外文,且已初步辑成数万字的《吴兴华年谱》。如下将从文献入手,首先回顾吴兴华相关文献的出版状况,进而梳理《全集》所提供的信息,循其线索作进一步拓展,对其中所存在的欠规范、欠严谨之处也予以讨论,以期对吴兴华研究能有所推进,对现代文学文献的问题也能有所揭示。

一、吴兴华作品集出版纪历

1944年3月24日,吴兴华在致友人宋淇的信中提及好友张芝联有为其出诗歌集的想法,并谈到了“大概的计划”:

我大概的计划是把所有的诗分为两部分——暂时叫它们甲乙稿——甲部分收容那些深深植根在本国泥土里,被本国日光爱抚大的诗,及一些形式上的模仿,五七古、七律(vide《落花》,《感旧》等)及绝句等。乙部是我燕京四年脚跟在头上埋在英法德意诗的结果,包括那些 sonnets、blank verse experiments、各种不同的诗节、歌谣、古典节奏的试验如哀歌、Sapphics、Alcaics等等,此外附以一小部分译诗。我以前并没有把所有可存的诗并在一起看过,如今乍一看,真不知该懊悔费去这样多的精力呢,还是该欣喜筛过之后多少还有点能站得住的东西。[2]139

这段文字包含了很明确的信息,诗已集拢,且被编为风格不同的甲、乙两部,译诗也在其中,看起来是很不小的计划。及至1947年1月23日,其致宋淇信中有“我是否还有两册诗在你处”的询问;1947年5月22日信中,又谈到先前寄给宋淇的“诗三本”,“不知你都留有底稿没有?我的诗稿七零八落,已遗失大半”[2]171,“你若还存有一份,则是天壤之间唯一一份了,希望你别弄丢了。我等身体一好,一定自己起来整理一下”[2]177。看来吴兴华不止一次有整理、出版诗集的打算,但最终都未能实现。这意味着当年吴兴华的诗作仅能在各类报刊上见到,或者以“诗册”形式在友人间流传。张泉曾对沦陷时期华北文坛的刊物有过细致梳理,指出“吴兴华在华北文坛上的实际影响不大”[3]。这应该是非常切实的判断。

实际上,吴兴华生前仅出版过两种个人作品集,且均是译著,即《黎尔克诗选》①参见吴兴华译:《黎尔克诗选》,中德学会,1944年。和《亨利四世》②参见吴兴华译:《亨利四世》,人民文学出版社,1957年。,其诗人身份始终比较晦暗。新时期之后,作为诗人的吴兴华的研究虽然出现得比较晚,但就其起点而言,也并不算低——1986年,《中国现代文学研究丛刊》第2期推出了吴兴华研究专辑,有《吴兴华诗与译诗选刊》,也有其遗孀谢蔚英的《忆兴华》、卞之琳的《吴兴华的诗与译诗》和美国康奈尔大学爱·冈恩的《吴兴华——抗战时期的北京诗人》(张泉译)。

此后至2005年间,吴兴华作品的出版几无动静,仅所译《亨利四世》收入2000年版《新莎士比亚全集》(第七卷),署“吴兴华译 方平校”。诗歌方面,有两种可单独一说。一种是1988年由吴奔星主编的《中国新诗鉴赏大辞典》(江苏文艺出版社),其中虽只收录吴兴华诗一首,即《西珈》,但从日后所披露的材料来看,吴奔星1983年发表的《〈小雅〉诗刊漫忆》即提及吴兴华,是1980年代“中国大陆的文学回忆录中首次提到吴兴华的名字”;而在辞典编辑过程中,卞之琳曾向他大力举荐吴兴华。[4]另一种则是1998年由钱理群主编、吴晓东选编的《中国沦陷区文学大系·诗歌卷》(广西教育出版社),录吴兴华诗达20首,是沦陷区诗人中被收录最多的一位,《导言》指出,“吴兴华的诗歌道路差不多与整个沦陷时期相始终,对吴兴华的诗歌评估也由此成为考察沦陷区诗歌总体上的艺术成就及其在中国现代诗歌史中所占据的地位的一个重要环节”。③参见吴晓东选编:《中国沦陷区文学大系·诗歌卷》,广西教育出版社,1998年。按:余凌(吴晓东)此前对此曾有专文《燕京校园诗人吴兴华》,《中国现代文学研究丛刊》1993年第1期。这两种图书规格较高,特别是后者,明确强调“对吴兴华的诗歌评估”的重要性,对吴兴华形象的宣介应该有着特别的效应。

而从目前所获知的情况来看,解志熙、陈子善等人较早即开始搜集资料,并有出版吴兴华作品集的打算。解志熙称,1980年代初、中期之交,因夏志清一篇关于钱钟书的文章而知晓吴兴华的名字,对所引宋淇的“陈寅恪、钱锺书、吴兴华代表三代兼通中西的大儒”的说法“甚为吃惊”,后读到上述吴兴华专辑,“印象极为深刻”,随即开始关注吴兴华的文字,“暗下愿心,想为他辑录遗文”,后与张松建合作,于2004年秋初步整理出《吴兴华诗文辑存》,不过在与谢蔚英联系版权之事的时候,被告知与《吴兴华诗文集》出版计划相冲突,出版一事只得搁浅①参见解志熙辑校并注:《吴兴华佚文八篇(附:辑校札记)》,收入北京大学中国新诗研究所编《新诗评论》2007年第1辑,北京大学出版社,2007年,第70-71页。按:当期刊物有“吴兴华专辑”,另有解志熙的《现代与传统的接续——吴兴华及燕园诗人的创作取向评议》和张松建的《“新传统的奠基石”——吴兴华、新诗、另类现代性》。。陈子善也谈到上个世纪末参与“新世纪万有文库”的编辑工作时,“就计划推出《吴兴华文存》,《出版说明》都已撰就,后书因故未出,但把已搜集到的一些吴兴华诗文提供给《吴兴华诗文集》编辑组”[5]。

两位学者所谈到的即吴兴华逝世将近40年之后、2005年由上海人民出版社出版的两卷本《吴兴华诗文集》。其中诗卷录诗、译诗80余首,文卷录文、译文近30篇,并附有相关文字8篇——包括上述《中国现代文学研究丛刊》所载的3篇。从文献辑录的层面来看,该《诗文集》自是难称完善,但作为比较完备意义上的吴兴华作品集的首次出版,引发了不少讨论。辑佚类成果即有数种,除了解志熙,还有凌孟华、吴心海、陈越等人所做的工作②凌孟华的成果有:《芦苇的微语在远方回响——论新发现的吴兴华散文〈记亡妹〉》,《中国现代文学研究丛刊》2011年第7期;《“祭妹文”及其史料价值——吴兴华的重要佚文〈记亡妹〉考释》,《文艺争鸣》2011年第9期。吴心海的成果为:《吴兴华的新诗处女作及其他》,《名作欣赏》2012年第31期。陈越将吴兴华的英文论文进行了翻译和校读,《中国现代文学研究丛刊》2013年第3期刊载了翻译稿以及校读文《吴兴华毕业论文的诗学旨趣》。,这自然也是反响所在。

至2017年1月,五卷本《全集》由广西师范大学出版社出版,分为诗集、文集、书信集、译文集(合集)和译著,分别对应的书名为《森林的沉默:诗集》《沙的建筑者:文集》《风吹在水上:致宋淇书信集》《石头和星宿:译文集》和《亨利四世》,各卷单独定价,自成一册。与2005年版《诗文集》相比,诗集的增量颇大,总量达到164首(其中不少为组诗,相关话题后文将涉及),附录一种,即冯睎乾的长文《吴兴华:A Space Odyssey》;文集辑录各类文章25篇,附录吴氏1941年燕京大学毕业论文《现代西方批评方法在中国诗学研究中的运用》;书信集为首度公开,仅录1940—1952年间致宋淇的信,计62封③有文字内容的信为61封,另外,1952年7月21日,吴兴华将与妻子的合影寄给宋淇,《全集》影印了照片和签名,但未见其他文字。《森林的沉默:诗集》附录的冯睎乾文称书信为62封,不知是另有一封信还是就包含这一封,这里亦称62封。,附录回忆文两种,即吴兴华长女吴同的《蜡炬成灰泪始干:怀念我的父亲吴兴华》和宋淇之子宋以朗的《宋淇与吴兴华》;译文集调整较大,曾出过单行本的译著《亨利四世》单设一卷,同时仍设译文合集,增补一批译作,如《友律色斯插话三节》《雷兴自论》《论趣味的标准》《达·芬奇轶事》《亚里士多德〈诗学〉疏证》《黎尔克诗选》等。

就其文献来源而言,《全集》既包括吴氏家属和朋友所提供的原始手稿和报刊文献,也包括编者对于各类其他文献的搜罗。至此,作为诗人、学者、翻译家的吴兴华形象有了更为全面的呈现,更为系统的讨论成为可能。

二、新文献、新信息与新线索

较多新文献的出现自然会带来诸种新的信息,产生新的效应。首度公开的书信集含吴兴华致宋淇信62封,始于1940年7月18日,止于1952年7月21日,时间跨度达十二年。未见宋淇来信的讯息,当是已毁弃不存。书信或显示吴兴华本人生活境遇与写作译介状况,或展现吴兴华对文坛人物的臧否以及与时人的交游关系,或透露吴兴华的阅读视野与学术研究动向,值得深入梳理,这里略说一二。

(一)写作、交游等方面的信息

其一,反映吴兴华写作情况与文学态度的信息。吴兴华在信中不断寄上自己的诗稿请宋淇鉴赏——这应该多是新写的作品,相关信息对吴兴华的写作历程、作品的编年无疑多有助益。同时,在与好友的私人通信场合,吴兴华多有推心置腹之语,如谈到作品鉴赏,有“我觉得你是我认识的人中胸襟最大、眼光最好、最适宜作一个欣赏态度的批评家的人”[2]114之语;与好友畅谈对于西方文学译介的看法和中国古典文学的研究心路,如“(阮籍)我曾想他无疑问的是中国头一号诗人”[2]205;评骘当时文坛人物的也不在少数,如对于徐志摩、何其芳、李广田、李健吾、梁宗岱、冯至、周煦良、林庚、朱英诞、穆旦、胡适、孙大雨、卞之琳、朱生豪、萧乾、萧三等人,如1947年12月26日信中提到“最近杂志上常登一个名叫穆旦的诗作”,“从许多角度看起来,可以说是最有希望的新诗人。他的语言是百分之百的欧化,这点是我在理论上不大赞成的,虽然在实践上我犯的过错有时和他同样严重,还有一个小问题就是他的诗只能给一般对英国诗熟悉的人看,特别是现代英国诗,特别是牛津派,特别是Arden,这种高等知识分子的诗不知在中国走得通否?”[2]187(按:Arden当是 Auden之误,即奥登)凡此,既可见出吴兴华的古典修养与西学背景,也包含了他对于当时文坛诗风敏锐的洞察和独特的理解。在《北辕适楚,或给一个青年诗人的劝告》一诗中,吴兴华曾写到:“年轻的朋友,你既然选择了写诗/作你一生的事业,为什么要模仿/那一班不懂中文的学者或白痴?/难道你认为他们是良好的影响?”对照书信中的信息,此诗当可获得一定程度的理解。鉴于此类材料此前从未披露,当另文细致梳理①目前已有讨论涉及这方面的话题,如孙连五:《冷漠的观照——吴兴华、宋淇与京派》,《现代中文学刊》2020年第2期。。

其二,反映吴兴华交游的状况。诸位友人之中,宋淇自然是最突出的一位,两人的交游关系亦值得深入梳理,这里仅作简略说明。吴兴华致宋淇信中,除了文学写作方面的信息外,还包含了大量的个人生活信息。吴兴华出身于书香家庭,父亲是留日医生,但是父母早亡,兄弟姐妹人数众多,家道走向中落,家庭生活重担落在了他的肩上,信中对此多有叙及;宋淇代为购买或借阅书籍的记载也不少,如《舒位集》《四部丛刊》《皆大欢喜》《围城》等。两人还一同合作编辑过文学刊物,如策划、参与编辑《燕园集》,策划、参与主编《燕京文学》,参与编辑《西洋文学》等,对这些刊物做进一步追踪,可发现吴兴华的文学活动、作品发表等诸种信息,其中就有不少《全集》所失收的作品。1944年9月9日,吴兴华在信中称赞宋淇为“情好过于朋友的”人,这种情谊不仅仅见于两人直接交往时期,如在1950年代中期,宋淇将吴兴华作品带到港台地区,促进其诗歌的传播与影响,而其保存下来的62封书信,则足可说是目前所见最为重要的一组传记文献。

书信中出现频率较高的、有着交游关系的人物还有张芝联、郭心晖(郭蕊)、孙道临(孙以亮)、钱钟书、石奔等,也提及张东荪、常风、毕树棠、夏济安、夏志清、周一良、赵萝蕤、黄昆等人。信中多次提到张芝联、郭心晖(郭蕊)夫妇的生活具体情况,如1942年1月13日的信,谈到因太平洋战争爆发,日军封锁燕京大学无法正常上班而产生的生活困窘[2]20;1942年5月15日信中谈到为张芝联找到工作而喜悦[2]45。凡此,均反映了彼此间的良好关系。日后郭心晖(郭蕊)也曾撰文回忆吴兴华,对其赞赏有加。[6]两相对照,诸多历史细节得以更鲜活的展现。

钱钟书、吴兴华多被后人并称——一般的读者、《全集》的编撰者显然乐于视其为一种“传奇”,《全集》腰封即有“陈寅恪、钱锺书、吴兴华代表三代兼通中西的大儒”(宋淇),“如果吴兴华活着,他会是一个钱锺书式的人物”(王世襄)一类推荐语。吴兴华的学殖是否能和钱钟书相提并论,仁智各见,但吴、钱二人有着不少交集,可大致梳理如下。

两人的交往始于何时暂不可考,但应该离不开宋淇的牵线搭桥,且围绕着《谈艺录》,两人算是有过一段“神交”。宋淇之父宋春舫当时在文化界有其名望,不少在文化界有影响力的人物都曾参加其组织的文学沙龙,傅雷、黄宗英、钱钟书和杨绛夫妇等人都是常客,后人称此为“宋家客厅”,宋淇因此也较早即结识了钱钟书。1942年4月8日,吴兴华给上海的宋淇写信询问:“钱锺书现在干吗?”[2]40据现有材料推断,吴兴华当时并未结识钱钟书,应是宋淇信中提及,所以才有吴兴华的询问。1943年10月22日,吴兴华信中说道:“前几天我又翻了一遍钱锺书先生的杂感集,里面哪管多细小的题目都是援引浩博,论断警辟,使我不胜钦佩。可惜我此时局促在北方,不能踵门求教,请你若见到他时,代我转致倾慕之意。”[2]1221943年12月 10日信中又称:“(常风)称钱锺书先生为‘国宝’,十足表出五体投地之概,使我益发引未能一见钱先生为恨事。”[2]130

吴兴华所称“杂感集”,书信集注释为“《谈艺录》未刊稿”,但据解志熙考证,应该是1941年12月出版的《写在人生边上》。[7]此书在1943年的北平应能买到,“援引浩博,论断警辟”的评价也适合。当时《谈艺录》尚在创作之中,钱钟书困于上海,与吴兴华又不相识,断不可能将“《谈艺录》未刊稿”展示给这位远在北京的年轻人看。坊间所传材料显示,吴兴华1948年7月收到张芝联从上海寄来的《谈艺录》一书,随即开始阅读,且将书中多处舛讹告知钱钟书。1949年7月再版《谈艺录》附记之中即有“此书刊行,向君觉明、吴君兴华皆直谅多闻,为订勘舛伪数处”之语。①孙连五收藏了一本《谈艺录》,扉页中有张芝联的签名“兴华惠存芝联寄自上海卅七年7月”。相关讨论参见孙连五:《吴兴华与〈谈艺录〉》,《中华读书报》,2018年3月7日,第14版。按:笔者暂未找到1949年版《谈艺录》,引语亦出自于此;宋以朗在《宋淇与吴兴华》中也谈到这则附记。又,在1948年7月22日吴兴华致宋淇的信中,有“《围城》迄未收到”之语。两处均参见:《风吹在水上:致宋淇书信集》,广西师范大学出版社,2017年,第255页,第197页。至此可知,围绕《谈艺录》,两人已有明确的学术往还关系。再往下,1952年7月6日,吴兴华与谢蔚英喜结连理,钱钟书参加了婚礼;同年,亚洲及太平洋区域和平会议在京召开,吴兴华与钱钟书有合作关系,钱钟书主持英译汉的翻译组,吴兴华参加口译和审稿。燕京大学合并到北京大学后,吴兴华与钱钟书曾为北京大学英语教研室同事。吴兴华曾研读过钱氏著作如《宋诗选注》②邓之诚1959年8月11日有记载,参见:《邓之诚文史札记(下)》,凤凰出版社,2012年,第1173页。,但两人学术研究层面的交往线索不多。生活上的交谊则可见于吴兴华家属的回忆,如吴兴华罹难之后,钱钟书一家曾给予帮助,而钱氏在忆及吴兴华时,曾发出“钟期既遇,奏流水以何惭”的知音消逝之声。③如请吴兴华之女吴同帮忙抄录杨绛《堂吉诃德》的翻译文字,支付远远超过工作量的报酬;在文学所给予谢蔚英力所能及的帮助等,参见吴同、谢蔚英回忆,温天一整理:《打捞吴兴华:一个被遗忘的天才》,《中国新闻周刊》2017年第11期。总体而言,尽管相关线索不是很充分,但已可见出钱钟书对这位腹笥丰赡的晚辈的肯定与欣赏。

(二)相关文献发掘的新方向

新文献带来了新的信息或线索,也寓含了很多新的文献方向,如进一步发掘,能获得一定量的集外文献,也能丰富人物的传记资料。这里大致从吴兴华学习和工作时期的文献、报刊文献和域外文献的角度来简要述及。

1.燕京大学、北京大学的相关文献

就作家文献的搜集而言,其学习、工作单位的相关线索自当是发掘的基本方向。吴兴华曾在燕京大学求学、工作。1952年10月,燕京大学并入北京大学,吴兴华于北京大学西语系工作直至去世,燕京大学和北京大学的相关报刊与资料集,诸如《燕京大学史稿》《燕京大学人物志》《燕大文史资料》等有关燕京大学史料的研究已经达成的线索与观点,燕京大学和北京大学的档案材料、吴兴华任教的西语教研室的资料等,均值得细致发掘。坊间流传的含有吴兴华生平相关信息的《燕京大学教职员学生名册》《燕京大学第二十五届本科暨研究院待位生名录》《北京大学西语系1960学年教职员学生住址册》《中国民主同盟北大支部全体盟员名单》,以及吴兴华在北京大学西语系图书资料室借阅《蒙田随笔》《托马斯·纳什作品集》的借书卡上都隐伏着不少与吴兴华生平信息相关的线索,这些线索无疑将对完善吴兴华年谱等传记材料有所裨益。

吴兴华在燕京大学、北京大学求学和工作时期的相关同人、同事的文献也提供了不少线索。吴兴华求学于燕京大学时期,同学孙道临、汪玉岑、宋淇、黄宗江等人曾与其保持着密切的联系。以汪玉岑为例,吴兴华跟宋淇多次提及,称其为“汪诗人”“Mr wang”④参见吴兴华1940年7月18日、1942年3月23日、1942年4月8日致宋淇的信。另,宋以朗在《宋淇与吴兴华》中也谈到此人。,看起来,他很瞧不起这位老同学的诗作,甚至写了一首《〈夸父〉——答汪先生》讥讽他。且不管吴兴华的态度,我们通过汪玉岑诗集《夸父》按图索骥,找到了收录汪玉岑、吴兴华等人作品的《燕园集》⑤《燕园集》由燕园集编辑委员会编辑,燕园集出版委员会1940年5月发行,为诗文合集,内收陆志韦、郭绍虞、白帝、王戟、汪玉岑、吴兴华、姚伊、孙羽、秦佩珩、张茵陈、张敏珍的作品。,其中所载吴兴华的《群狼》《沉默》等五首诗均为《全集》失收。同事方面,书信集多次提及张芝联、郭心晖(郭蕊)、张尔田以及钱钟书、朱光潜等人,为《全集》所失收的悼念短文《张尔田先生》,即是根据相关人物检索出来的。

《全集》所录谢蔚英、吴同、宋以朗等人的回忆文所提供的线索,对钩沉辑佚、丰富吴兴华生平历史也是大有助益。举一例,根据多种回忆文以及书信所提供的邓之诚词条,可知吴兴华曾跟随邓之诚学习中国古代史,且邓氏有记日记的习惯,顺势找到其日记整理本《邓之诚文史札记》,其中多有关于吴兴华生活、工作、阅读以及古典文学研究方面的信息记载。此外,钱钟书日记、钱钟书文学札记以及张芝联、郭心晖(郭蕊)、朱光潜、赵萝蕤、巫宁坤等这些与吴兴华曾经共事或生活过的人物的回忆录也值得参照,其中也隐伏着有关吴兴华的线索。当然,有线索在,也不一定就能找到,比如学界近年来屡屡谈及相关档案对于作家研究的重要意义,相信对于吴兴华的研究也是如此。但此前即有致力于燕京大学校史研究的学者表示燕京大学的档案难以查阅[8],此一难题看来在短时间之内难以化解。

2.各类报刊文献

充分利用《全集》以及此前相关研究所提供的线索,在吴兴华作品的搜集方面也会多有所得。吴兴华的作品基本上是出现于抗战爆发之后的各类报刊,既有校园文化刊物,也有社会生活刊物。受物资供应紧缺、政治形势混乱等因素影响,此时的报刊在资金、社会环境、从业人员等方面均缺乏足够的稳定性,刊物往往存在寿命短、纸张质量差、开本小、页码薄、期数少、传播面窄、日后不易保存等问题。如创刊于1940年11月、停刊于1942年12月的校园刊物《燕京文学》,常因经费等原因脱期,但吴兴华曾在此刊发表较多作品,因此有必要对其进行细致搜罗。当时社会上的政治、经济、文化、教育、娱乐、生活类以及综合类刊物也可待深掘,如《中国文艺》《艺术与生活》《学文》《赈学》《沙漠画报》《朔风》《覆瓿》等处仍有不少为《全集》所失收的作品;各类报纸也可待翻阅,吴心海辑录北平《晨报》1938年2月至10月间所载吴兴华八首(组)佚诗即是一证,其他的如《大公报》《世界日报》《新民报》《光明日报》等处,也有不少吴氏佚作。

而吴兴华学习、工作时期的报刊,仍是值得更多注意的所在。燕京大学时期,燕京大学以及辅仁大学所办刊物,如《燕京新闻》《燕大双周刊》《辅仁文苑》《燕大基督教团契年报——民国二十七年至二十八年》等处,即有吴兴华佚作;《燕京新闻》上更有具体记载吴兴华参加文学社活动和戏剧社演出的即时通讯稿。再往后,到北京大学时期,《北京大学校刊》多次登载吴兴华的文字,如《用具体行动和成绩来贯彻执行总路线》(署“西方语言文学系英语教研室主任吴兴华”)以及《本学期西语系科学研究工作中的新气象》《对高等学校党委制的意见》等。这批为《全集》所失收的文献,显示了吴兴华当时的意识动向,有着独特的思想价值;1955年印制的《北京大学一九五四——一九五五学年教学经验讨论会文集》之中,有吴兴华的《外语教学的基本内容和方法的经验总结》,展现了吴兴华作为教育工作者——北京大学西语系教研室主任在外语教学上的经验与思考,类似材料还有发表于1954年7月22日《光明日报》上的《为什么要学西方语言文学》等。

3.域外人士的相关文献线索

燕京大学为私立教会大学,学校外籍教师数量比较多,英文系即有谢迪克(Harold E.Shadick)、步多马(Thomas E.Breece)、桑美德(Margaret Bailey Speer)、包贵思(Grace M.Boynton)、柯安喜(Anne Cochran)、吴路易(Louis E.Wolferz)等人,新中国成立之后,吴兴华在北京大学的外籍同事还有温德(Robert Winter)等人。域外文献的发掘,对于了解吴兴华的教育背景、阅读状况与成长环境或有特别的效应。不过,总而言之,域外来华人士的相关文献发掘始终具有较大难度,盖因这些人士来华时间与国内所存直接文献均比较有限,而域外文献的直接发掘又多不易。

上述外籍人士中,吴兴华的大学论文导师谢迪克日后追忆吴兴华时所给予的评价无疑最受关注:“他是我在燕京教过的学生中才华最高的一位,足以和我在康乃尔大学教过的学生、文学批评家哈罗德·布鲁姆(耶鲁大学教授、英语文学批评巨擘)相匹敌。”[9]这段文字频频出现在对吴兴华的介绍之中,《全集》腰封上亦可见此语。此一论调虽然未必就是确论,但与夏志清、宋淇、王世襄等人的赞词共同推高了吴兴华的地位,为其人生平添了几分传奇色彩。对照《全集》,也有相关信息,1947年4月4日吴兴华致信宋淇,称谢迪克表示康奈尔大学可以聘他“去作讲师,路费由他们供给”,“这自然是一个好机会,但困难也多”,终未成行。①吴兴华:《风吹在水上:致宋淇书信集》,广西师范大学出版社,2017年,第172页。按:吴兴华所称“困难”,包括个人身体状况、家庭拖累、燕京大学教学任务重等方面。

燕京大学时期的其他各位外籍教师当年先后返国②1948年7月22日吴兴华致宋淇信中,即曾谈到多位英文系教师返回美国,参见:《风吹在水上:致宋淇书信集》,广西师范大学出版社,2017年,第196页。,文献不足,难以获得整体观感。查燕京大学校园通讯《燕京新闻》,有不少师生互动的材料,不过多是背景性的材料,关于吴兴华的直接材料还是很稀少。而根据燕京大学校史资料描述,西语系的外籍教师与学生们关系融洽,节假日常邀请学生们到家中作客、学习和交谈,甚至为提高学生的英语听说水平而组织学生排演英语话剧,吴兴华也曾经多次参演。[10]据称,当年曾任英语系女部主任的包贵思所开设的诸多课程影响了冰心、杨刚、赵萝蕤等人,国内目前关于包贵思与燕京大学现代作家群的研究③目前这方面的研究成果已有不少。参见萧乾:《杨刚与包贵思——一场奇特的中美友谊》,《新文学史料》1982年第2期;倪婷婷:《杨刚的英语自传与包贵思》,《中国现代文学论丛》2014年第2期;刘丽霞:《包贵思与燕京大学现代作家群》,《济南大学学报》2016年第4期,等等。,其中就有吴兴华与其交往的记载④参见《燕京新闻》《燕京大学史稿》以及宋以朗《宋淇与吴兴华》上的记载。。此外,时任西语系女部主任的桑美德,其1925—1943年间的家书集有英文版行世⑤Margaret Bailey Speer(Author),Caroline Smith Rittenhouse(Editor),Like Good Steel:The China Letters of Margaret Bailey Speer,North China,1925-1943,Round Table Press,1994。该书可译作《如钢铁般坚韧:桑美德发自中国北方的信,1925—1943》,目前没有中译本。,其中或许也有吴兴华的相关信息。北京大学时期的外籍同事温德终老于中国——在其逝世差不多30年之后,关于他的传记有了中文版⑥参见伯特·斯特恩:《温德先生:亲历中国六十年的传奇教授》,马小悟、余婉卉译,北京大学出版社,2016年。,但关于新中国成立至1966年的篇幅非常小,背景信息有限。

三、文献阀域:欠完备、欠规范之处

就文献的齐备性、编校质量等方面的情况而言,《全集》较之于2005年版《诗文集》已经有了长足的进步,但以更高的要求来看,也还是存在诸种状况,如收录不完备、错讹颇多、编辑体例不规范和不严谨等。

(一)收录不完备

“全集不全”是一种普遍现象。造成“不全”的因素大致即有意遗弃和无意遗忘。前者无从判断,后者倒不难察觉。吴兴华的作品少有结集出版,而是散见于各类报刊,《全集》的编者显然已经尽了很大的努力来搜集文献,但失察、失收的仍不少。

诗集是页码最多的一卷,也可能是失收最多的一卷。目前,关于吴兴华的“处女作”曾引起讨论,此前,《新诗》第2卷第3、4期合刊(1937年7月10日)所载《森林的沉默》被视作吴兴华新诗处女作,但事实并非如此。吴心海即曾找到1935年4月15日发表在北平《世界日报·学文周刊》的《露》,并对“《森林的沉默》是否轰动”提出了不同看法。[11]实际上,早在1930年1月26日,吴兴华即在天津《大公报·儿童》发表《冰冷的西北风》,根据“吴兴华”“塘沽小学校明星高一”这类署名信息,可确定为其作品。这是目前所见吴兴华更早时期的作品,但是否即最早、抑或是否是其儿童时期唯一发表的作品,则还无法确断。

《森林的沉默》之后的诗作,吴心海已辑录1938年2月至10月发表在北平《晨报》的八首(组),即《杜鹃》《闻箫》《夜客的造访》《鹧鸪》《九歌》《远别离》《重游》《入夜》。[4]集外的吴兴华诗歌以及文章和译作,自是远不止于此,现根据《全集》体例分表列举,具体见表1、表2、表3。

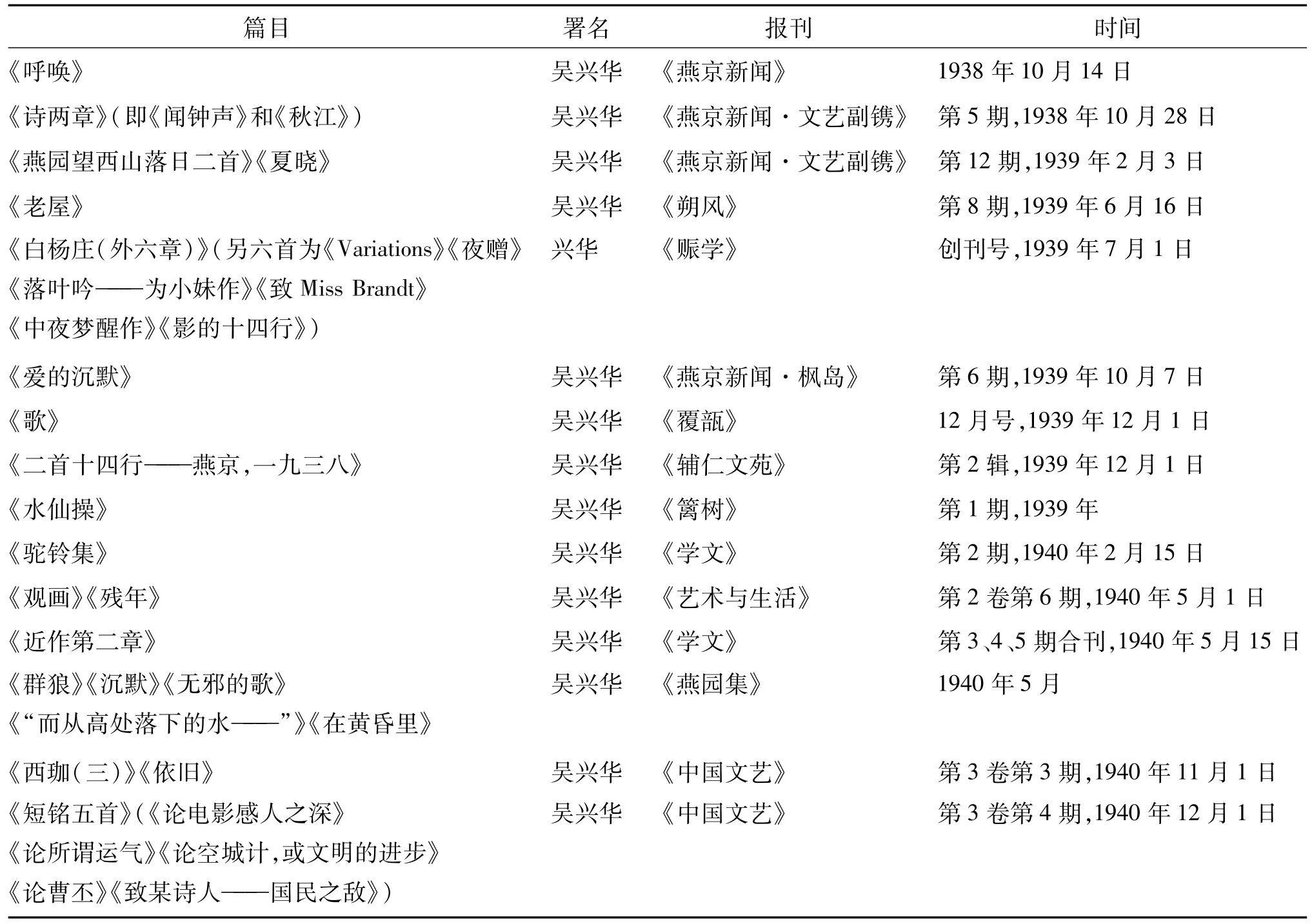

表1 部分集外诗歌

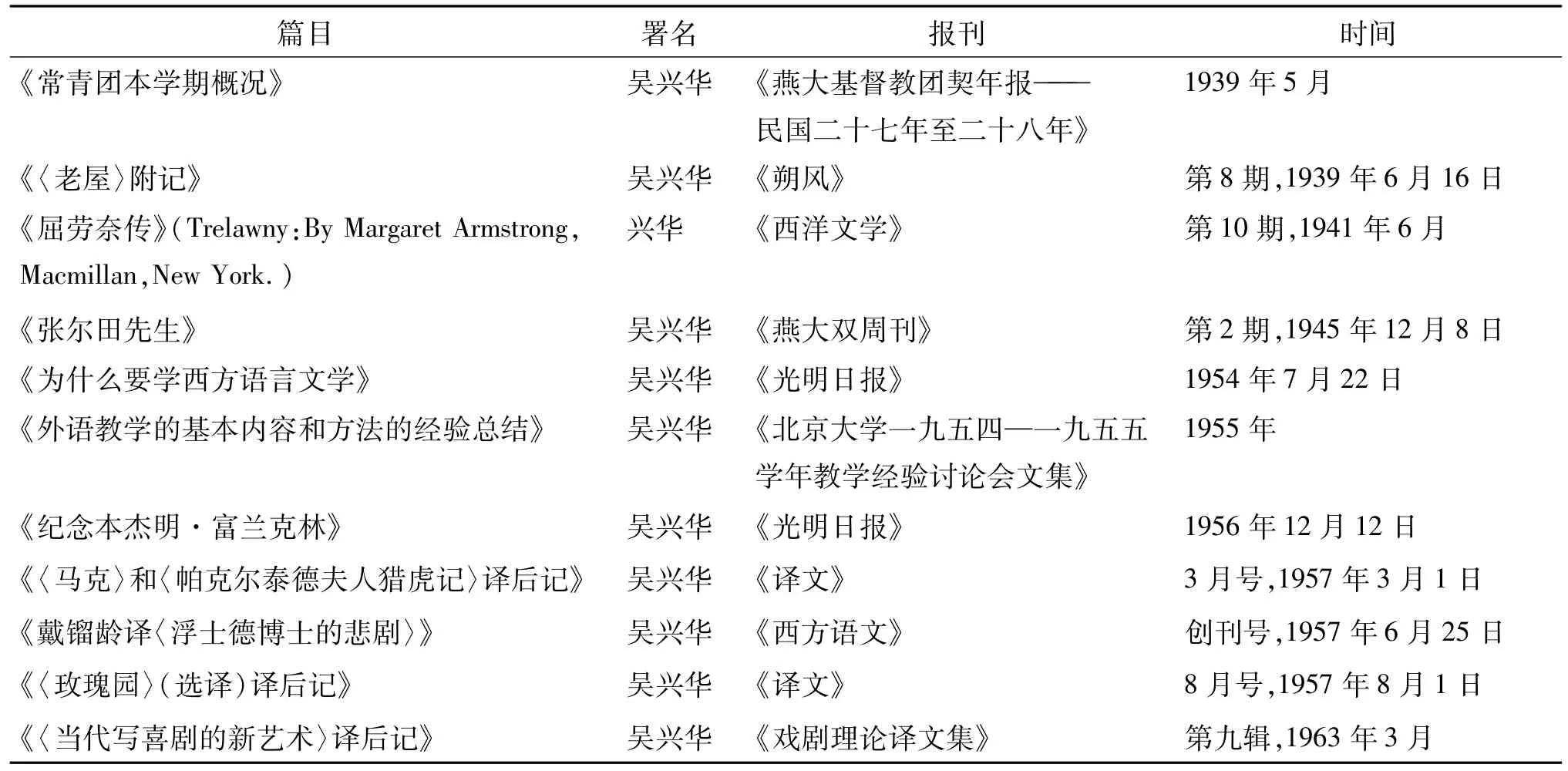

表2 部分集外文章

表3 部分集外译作

有一些现象可单独一说。其一,在致宋淇的信中,吴兴华或提及或抄录了不少诗歌,其中部分已收入诗集,如《秋》(1942年2月26日信)、《李白》(1942年4月8日信)、《云翘夫人》(1942年6月29日信)等;也有部分未收录,如《花环》(1942年2月26日信)、《读〈上元月〉(一)》《On查显琳》《〈夸父〉——答汪先生》(1942年3月23日信)、《扇》《镜》《口红》(1942年5月15日信)、《张巡》(1942年7月17日信)、四首旧体诗(1947年10月28日信)、《刀——写给悌芬》(1947年12月26日信)等。就一般情形而言,见于书信也可视作为《全集》所收录,诗集部分可不重复收录,但部分录入诗集,部分又不录入,显得体例有违和之处。

其二,未见于上述表格的材料,还涉及外译情况、与他人合作完成的著作、参与校对的译作等。

作为翻译家,吴兴华不仅将不少外国文学作品译为中文,也进行了不少外译工作。致宋淇的书信中对此偶有涉及,如1951年6月13日信中有如下语:“为萧乾一篇小说作翻译,在《人民中国》上登载。一共约有五万字,分七期登完。”[2]2171951年10月11日的信中又提到翻译《毛主席的青少年时代》。[2]227未见于书信记载的也有,如邓之诚1953年12月20日的日记,即写有“吴兴华来,久坐,言:中印友好团丁西林此次往印度,所备演讲稿由彼翻成英文”[12]。

与人合作的著作,如1958年与北京大学西语系英语教研室同事(温德、齐声乔等人)合编《英语常用词用法词典》,1960年由商务印书馆出版,署名为“北京大学西语系英语专业编”。这类集体合作的辞书编纂,其中涉及英汉互译,也包含了个人著述的要素。

参与校对的译作,如朱生豪翻译的《莎士比亚戏剧集》(作家出版社,1954年),刘若端翻译的《美的分析(节译)》(《古典文艺理论译丛·第五册》,1963年),王晓峰翻译的《论悲剧——兼及按照可能性或者必然性处理悲剧的方法》(《古典文艺理论译丛·第六册》,1963年),艾梅翻译的《论拉奥孔》(《古典文艺理论译丛·第八册》,1964年)等。

对于一位翻译家而言,这些均可说是在其业务范围之内的工作。综合来看,相关工作量不算少,《全集》是否考虑收录或者如何收录,值得进一步统筹和协商。

(二)错讹之处

1.人名、作品的识别之误

书信集中,前文已经提到1947年12月26日信中的“Arden”是英国诗人“Auden(奥登)”之误;此外,1943年12月10日信中的“华树棠与常风”,当是“毕树棠与常风”;1947年10月28日信中的“庞董琴”,当是“庞薰琹”——该信之中,所引用贾谊的“天不可与虑,盗不可与谋略”,应是出自《鸟赋》,而非注释所称“《鹏鸟赋》”。

译文集中,《拜伦诗钞》收录了一首《诗为乐曲作》,《穆尔诗钞》收录了一首《G.Eyron请为乐曲作》。这两首译诗的题目有所不同,但内容完全一致。正常而言,两位诗人断不可能创作一首相同内容的作品。查询《全集》所标注的发表刊物《西洋文学》,有“G.Byron著吴兴华译”的信息,可确知为拜伦的作品,编者将拜伦的英文名字拼错,当属字形相近,但何以将此诗归到穆尔的名下,则不明就里了。

2.系年或相关时间之误

1943年12月21日的信,系年明显错误。该信开篇提到:“信及《新语》剪页收到,周煦良先生的介绍言之过重,很叫我惭愧。”《新语》创刊于1945年10月1日,为半月刊,主要编辑为傅雷、周煦良。1945年12月2日,《新语》第5期上发表了吴氏《诗钞》一组,并有署名“编者”的《介绍吴兴华的诗》——后世对于吴兴华的一个重要评判即出自于此:“在中国诗坛上,我们都认为,他可能是一个继往开来的人”,“他的诗是一种新的综合,不论在意境上,在文字上。新诗在新旧气氛里摸索了三十余年,现在一道天才的火花,结晶体形成了。无疑的,摆在我们面前的是一条坦荡的大路”。吴兴华信中所谈无疑即这期刊物,“编者”即周煦良。该信写作时间和刊物出版时间同为12月,信晚了近二十天,正常而言,应是在同一年份,由此,该信的系年应纠正为1945年12月21日。文集之中,《从动物的生存说起》的出处,应是1936年《青年界》的第9卷第2号,而非“第9卷第32期”。

3.手稿录入之误

《全集》的很多内容是根据手稿录入,一般读者目前只能获知书信集所附5封信手迹(共11页),而无从掌握更多的信息。不过,对照这仅有的信息,即可发现《全集》录入时的错讹。如1944年9月9日信,手稿中的“我们常常谈及这点”,《全集》将“这”误识为“此”;1945年1月25日信,手稿中的“不求捷径而故采迂途”,全集所录为“不求快捷方式而故采迂途”,衍出“方式”二字。又如1948年7月22日信,手稿中的“彷徨不知所趋”“望里茅芦蔓草多”,全集所录为“仿徨不知所趋”“望里茅庐蔓草多”,两处各有一个错字,即“仿”与“庐”。又如“Shadick夫妇已接受Cornell的永久聘请——结果英文系像燕京许多其他部门一样,已呈瓜剖豆分的崩裂状态”,这里的两处“已”,均误识为“也”。此外,标点方面也偶有失误。目前所见信息有限,不便推断其他手稿的整理中也存在类似状况,但较高的错误率,终归是一件令人不安的事。

(三)编辑方式、体例等方面问题

1.凡例、序言等内容的设置

正常而言,作家全集或多卷本文集,宜有一篇凡例或序言,介绍编辑过程、内容、体例等方面的情况。《全集》的诗集、书信集的卷首有“编辑说明”,这大致即可视作凡例,尽管其“说明”内容比较牵强、不够严谨,对照全书也并没有完全贯彻。但其他三卷没有类似的内容板块。各卷所设序言也有类似情况,诗集和《亨利四世》有序言,其他三卷没有序言。

2.编排方式

《全集》按诗集、文集、书信集、译文集和译著分类,不尽合理。前三者符合一般文集的编排样式,无须多议。翻译两卷的命名则可以更精确,译著《亨利四世》篇幅够大,且曾单独出版,独立成册自无疑义,但既同属翻译类作品,根据各卷均有副题的做法,更合理的做法应是称其为翻译集1、翻译集2或者翻译一集、翻译二集之类,书名也应做相应调整,如称《石头和星宿:翻译集1》《亨利四世:翻译集2》之类。

进一步看,吴兴华的译作有不少是双语对照的版本。如中德对照版《雷兴自论》《黎尔克诗选》《歌德与中国》,中英对照版《司高脱诗钞》《穆尔诗钞》等。其他的文字,直接用外文所写的也不少,如大学毕业论文即是用英文写成,题为“AN APPLICATION OF MODERN METHODS OF CRITICISM TO THE STUDY OF CHINESE POETRY”,部分书信也是用英文所写。译文集将外文版悉数剔除,直接收录毕业论文的中文翻译稿,可能有基于篇幅、读者方面的考虑,但书信集却收录了1941年11月2日、1941年11月16日和1941年11月30日3封信的英文稿,这样的处理方式有违体例统一的原则。而从具体编排来看,将曾经出过单行本的《黎尔克诗选》拆分为二,译者弁言编入文集,译诗编入译文集,这一做法有欠妥当。此外,吴兴华当年翻译时的一些译名与今日通译名存在差异,友律色斯即尤利西斯,雷兴即莱辛,黎尔克即里尔克。译文集之中,《雷兴自论》保持原样,《黎尔克诗选》则改为《里尔克诗选译》(文集还是保持“黎尔克”原样),并且删除吴兴华本人的注释,这样的编排方式也有违历史的原貌。

3.作品的系年问题

从作品集的编订来看,如果能将系年尽可能地精确到年、月、日,则能更好地展现写作者的总体谱系,也会给研究者提供更多便利。吴兴华的诗文生前未曾结集,不少作品又未署写作时间——如诗集录诗164首,仅约70首标注了相关时间或刊物信息,系年工作具有较大的难度。

一般而言,各卷内容的编排可取创作或发表时间先后顺序。上述约70首诗,有的仅署写作时间,如《李白》,署“42.1.11”;有的注明了详细的发表信息,如《秋日的女皇》,注明“原载《燕京文学》1941年3月第2卷第1期”,不过也有不少不完备的情形,如《西长安街夜》注明“原载《文苑》1939年第1辑”、《偶然作》注明“原载《燕京文学》1941年第3卷第2期”等,均未精确到发表的月份或日期;《记忆》《当你如一朵莲花——》等诗,则仅注明“原载《燕京文学》”。

大致推断,未署任何信息的和仅署写作时间的诗作,应是直接据手稿编入,而仅注明“原载《燕京文学》”的,或是未能找到原始刊物。实际上,从目前所掌握的信息来看,《全集》所录吴兴华诗文大多数都能找到原始刊物,但看起来编者对这方面的信息的掌握程度还比较有限,从而导致作品的系年问题比较突出。从另外的角度来看,书信集所提及的信息也有助于系年,比如诗集所录《秋》,未署写作时间,但吴兴华1942年2月26日致宋淇的信中抄录了该诗,吴兴华有随手将新作抄录在信中的习惯,以此来看,这首《秋》即便不是1942年2月26日所作,将相关信息在诗集中标注出来,也当有助于读者的理解。

因系年问题未能有效解决,诗集的编排不能不说存在较大的问题,这里就不再一一述及了,但须说明的是,在某种情形之下,编排的问题可能也并非仅仅由系年不确所引发,仅举一例,《咏古事二首》,署“原载《人民文学》1957年第8期”,编排在第178页,全书462页,此即全书的中部靠前的位置,但之前的一首《闻黄宗英割舌有感》,署“1948年8月作于青岛”,而后一首“Sonnet”,署“1941年 1月”,何以如此编排,殊难理解。

文集之中,也因系年问题,部分作品的编排不够妥当,比如《游梦者》一文,发表于1940年11月1日的《西洋文学》第3期,但编者很可能并未掌握这一信息——该文末尾未署写作时间或发表刊物,因此,应该是将其作为写作时间不明的作品而编排在倒数第四的位置,仅位于1950年代创作的《马洛和他的无神论思想》《读〈通鉴〉札记》《读〈国朝常州骈体文录〉》这三篇文章之前。其他的情形,如《菲尼根的醒来》《乔易士研究》发表于1940年10月1日的《西洋文学》第2期,被编排在1940年12月16日《燕京文学》第1卷第3期的《记诗神的生病》之后,观察几首作品末尾所署时间,均只有“1940年”这一笼统的信息,没有更精确的系年,编排的混乱情况即与此有关。至于将有明确写作时间的大学毕业论文《现代西方批评方法在中国诗学研究中的运用》列入附录,则属明显的编排失当。

4.作品权属与诗名重复的情形

根据诗集目录统计,吴兴华诗为164首,但实际上,吴兴华有写作组诗的习惯,基本情形是同一主题之下,含有两首或更多首,其中有的仅标识序号,如《夜游赠以亮二首》,即标(一)(二),大致类似于一首诗的两章;而有的则是各有题目,如《咏古事二首》,分《刘裕》《弹琵琶的妇人》两首,看起来原本是两首独立的诗,当初发表时被编排在一个大的总题之下。严格来说,此类现象涉及作品归属的问题,宜有更精确的处理。

前一类,统归为一首无妨,但后一类,宜拆分为单独的篇目。刊物有其惯例,同一位诗人的多首诗歌,往往用一个总题来标识,《咏古事二首》刊载于《人民文学》1957年第8期,该刊第7期曾刊载穆旦7首不同主题的诗作,即统题为《诗七首》。实际上,类似的总题在吴兴华作品发表过程中多次出现,《燕京文学》第2卷第2期(1941年4月)刊载《绝句(外三篇)》,包括《绝句》两首[标识为(一)(二)],“外三篇”为“Elegies”两首[标识为(一)(二)]和“Hendecasyllabics”;《文艺时代》第1卷第1期刊载《演古事四篇》,包括《解佩令》《吴王夫差女小玉》《盗兵符之前》《北辕适楚,或给一个青年诗人的劝告》四首,《全集》的处理方式均是将其分排为不同的诗,只是相关篇名还可以进一步细化,前者分排为《绝句二首》、“Elegies”和“Hendecasyllabics”,称《绝句二首》不妥;后者一律将“演古事四篇”嵌入标题,即如《演古事四篇:解佩令》所示,亦显繁琐,可径直用《解佩令》。不过其中所遵循的是独立成诗的原则,《咏古事二首》亦宜做同样处理。与之相应,《全集》所录《绿珠(一)》《绿珠(二)》,篇末未署任何信息,应是据手稿编入,宜统归为一首《绿珠》,分两章编排。

吴兴华诗歌写作中还有一个比较微妙的现象,即诗名重复,所涉篇目有《歌》(另有《歌两篇》)、《绝句》(《绝句二首》《绝句三首》《绝句四首》《绝句两篇》)、《无题》(《无题十二首》)、《歌谣》、“Sonnet”、《杂诗》、《偶然作》、《哀歌》、“Elegy”(另有“Elegies”)①“Elegy”即“哀歌”,但吴兴华有用英文做诗题的习惯,故这两个题目分别视之。、《有赠》、《览古》、《西珈》(另有《西珈(补遗)》)等,也即,吴兴华惯于在同一主题之下进行写作。上述诗名,括弧里所显示的终归算是有区分度,但更多的情形则是诗不同而题相同,最突出的即是《无题》诗,达十余首。一部诗集包含如此之多看起来毫无差别的同题诗,对于读者的辨识、研究者的引述,都平添了不少的难题。

《无题》诗中,有《无题十二首》,来源见于篇下标注:“本诗自吴兴华手稿录入,第一、二首原稿无,第三、七、八、十一、十二首与《西珈》第四、七、十、十一、十五、十六首同但个别字词有异,仍保留。——编者注”[13]这里有几个信息可待进一步考量:一是,这实际上是一组残缺的组诗,缺第一、二首;二是,目前所见十首,除第三首外,均署了时间,但方式不一,有的仅署“1941”“1943”,有的则精确到月日——最晚的一首为“1943.11.19”,也即,这是一组时间跨度比较大且并未按照时间先后顺序排列的诗歌;三是,诗歌以三至十二的序号排列,但第六首并非无题,而是标为“六:Endymion”②即恩底弥翁,希腊神话中的美男子,为月亮女神塞勒涅所钟爱。;四是,所存十首,有五首收入《西珈》;五是,文字整理之误③如第七首中“不管是被浓云不满”,“不满”当作“布满”(《西珈》无误);第四首诗末所署“述Luigi Tansill诗意”,所称诗人或是Luigi Tansillo之误,即意大利16世纪诗人路易斯·坦西塔。。根据前四点所涉及的非完整性、写作时间不一、题序标法有异、半数移入他诗等信息来看,《无题十二首》单独成诗的理由似已不太充分。实际上,鉴于《西珈》在后——刊载于1946年9月《文艺时代》第1卷第4期,有可能是吴兴华调整了思(诗)路,并对手稿略作修订,合成一首包含十六章——更为宏大的诗篇。总之,在没有其他版本可供完善的情况下,《无题十二首》已名不符实——既已是残诗,又与他诗相重复,索性舍弃重复的篇章,径直称为《无题五首》;或者更进一步,第六章单独抽出,名“Endymion”,其余称《无题四首》。

5.版本与校勘

从《全集》的广告可知,吴氏家人和宋淇后人提供了相关手稿或原刊物,但《全集》在具体编辑过程中,除了上述《无题十二首》等个别情形外,采用什么底本,文字校勘原则又如何,基本上均未见明确说明。

诗集方面的状况自然最为突出。其中有的诗作发表本与诗集所录有较多差异,如《画家的手册》,诗集所录为十二首十四行组诗,未注明出处,很可能是来自手稿;但其发表本(《学文》第1期,1939年11月15日)仅为九首十四行组诗,且有较多的异文。又,吴兴华部分作品不止一个发表本,且有异文,这主要是基于1950年代中期,吴兴华在大陆,而远在香港的宋淇整理了部分吴兴华诗作,重刊于香港的《人人文学》和台北的《文学杂志》等处。重刊于《人人文学》的有《览古》《绝句三首》《励志诗》《尼庵》《秋日的女皇》《诗二首》(译里尔克诗)以及《记忆》《筵散作》《天河》等,均署名“梁文星”。重刊于《文学杂志》的有《岘山》《黎尔克诗三首》《有赠》《现在的新诗》《黎尔克诗二首》《给伊娃》《尼庵》《西珈》《览古》《绝句》《偶然作》《记忆》等,署名“梁文星”或“邝文德”。以《现在的新诗》一文为例,初刊于《燕京文学》第3卷第2期(1941年11月10日),重刊于《文学杂志》第1卷第4期(1956年12月20日),两者存在版本差异。

目前所见吴兴华致宋淇的信止于1952年7月,没有迹象表明吴兴华知晓此后诗文重刊的情况——这也意味着相关异文很可能并非吴兴华本人所造成的。若是,相关版本状况原本是清晰的,不构成一个问题;而且严格说来,这些发表本既然非吴兴华本人的意志使然,就不宜作为底本录入《全集》。但目前有两首诗,即《岘山》和《绝句》(“寸寸相思至终成不扬的死灰”),注明原载于此。前文谈到吴兴华文献的搜集困难,在文献掌握不足的情形之下,如是处理也情有可原,但确切的版本信息与适当的校注还是必要的。两篇均只是标注了期数,如“原载《文学杂志》第1卷第1期”之类,未注明具体时间和刊物所在地——强调这一点,是因为其中还存在与1940年代后期著名的《文学杂志》混同的风险。至于异文,前述解志熙在2005年版《诗文集》之后所做的吴兴华文献辑佚工作之中,就包括“《现在的新诗》和《黎尔克诗选》重刊时的修改”——通过比堪异文,解志熙对“重刊时的修改到底出自谁的手笔”进行了推测①解志熙指出,“一方面,不能排除林以亮依据的是吴兴华自己在初刊后的修改本”,因为所涉及的某些译文“有非常仔细的校改,那是非译者莫办的事情”;“但另一方面,也不能排除林以亮在重刊好友的文章前随手代为校正一些文字讹误以至于对一些表述略作修饰的可能”,由此,相关修改“可能混合着吴兴华和林以亮两人的手笔”,参见解志熙辑校并注:《吴兴华佚文八篇(附:辑校札记)》,收入北京大学中国新诗研究所编《新诗评论》2007年第1辑,2007年,第76-77页。按:这里所称“林以亮”即宋淇。,其校勘成果与观点值得参考。

译作的底本也有可议之处,如《亨利四世》。前文提到早些时段所出版的莎士比亚作品集所录《亨利四世》有署“吴兴华译 方平校”的情形,方平由此谈到:是吴兴华遗孀谢蔚英将译稿交予他的,“个人认为是解放以来最优秀的莎剧译本之一”,“遗憾的是,吴译本的版式编排,没有得到出版社的重视,过于陈旧,还停留在二十年代水平,这次重排,为了便于阅读,也为了和全集体例尽可能保持一致,作了改进(这是很繁琐的工作)。译文的个别文字,根据当代最新版本的注释,由我作了一些审慎的改动”。[14]版式且不说,对照不同译本,译文改动量其实很大,实非“个别文字”。限于材料,无从判断这些改动都是出自方平之手,抑或是吴兴华本人在初刊后的修改本。此次《全集》在署名上未如是标注,比照1957年人文版,底本当是源自于此。不过也还有一个问题,吴兴华曾作《莎士比亚与〈亨利四世〉》,刊载于《北京大学学报》1956年第1期,随后为《亨利四世》所作《序》,当是根据此文作了一定的删节和调整。2005年版《诗文集》收录了《莎士比亚与〈亨利四世〉》一文,《全集》未再录,可能即是因为单独收录了《亨利四世》,但实际上,此文比序言更详细,阐释的内容更多,仍有单独收录的必要。

6.笔名问题

吴兴华用过的笔名有兴华、钦江、吴三、星花、梁文星、邝文德等,其中后两者为宋淇代吴兴华在港台地区发表作品时所用,宜与其他笔名区别对待。就作家文献的搜集而言,笔名无疑是重要的搜索引线。而具体到文献整理,较多笔名宜逐一标注,或者最主要的署名(在此即是“吴兴华”)不做标注,其他笔名明确标注,这样方能更清晰地显示作家写作的状况。总体来看,《全集》在此方面的处理比较含混,以文集为例,《鸽,夜莺与红雀》《〈唐诗别裁〉书后》注明作者为“吴兴华”,《怎样谈话》《现在的新诗》注明为“钦江”,《岘山》注明为“梁文星”,其他文章则未标注。以此看来,笔名的处理也可进一步完善。

四、结 语

1952年7月19日,吴兴华在给宋淇的信中写到:“年纪慢慢大了,才发现再也不能找到像旧日一样的好朋友了,同时许多旧日看起来不值一笑的文人学者都自有其可取之处,我们的名字将来恐怕还远远赶不上他们。这并不是丧气,仅仅是比较实际一些的看问题而已。”这是目前所见吴兴华写给宋淇的最后一封信——信中全无“告别”的意味,当是没有料到历史情势最终会如何发展,但其时正是燕京大学即将被合并之际,是其新婚燕尔之际,也是“批判了自己过去许多的错误思想”[2]238之际,这番话自是包含了很深的感慨。如今看来,吴兴华在新的历史情势之下对于“旧日”所谈“文人学者”的认知变化、对于“我们的名字”的历史位置的判断,恰可说是包含了某种形象的隐喻。2005年两卷本《诗文集》、2017年五卷本《全集》先后出版,更夺人眼球的声音始终还是“传奇”,其背后即是对于吴兴华历史形象的想象——实际上,就目前的情形而言,还不是吴兴华的“名字”是否“赶不上”其他“文人学者”的问题,而是他的“名字”尚未真正进入过文学史。

对于作家研究而言,随着多卷本全集或文集的出版,作家的形象能得到更加全面的呈现,也会引发新的关注,带来新的研究契机。但一个作家的经典化,终归还是应当建立在扎实的文献基础之上。从如上对于《全集》的细致讨论来看,吴兴华文献的搜罗、全集的编撰、文本的校勘等方面还有相当多的工作可待深入,而这也可以表征一点,那就是到目前为止,吴兴华研究还带有比较强的非历史化特征,吴兴华与历史之间的内在关联远未得到清晰的呈现,吴兴华的诗歌研究、融合不同文体的综合性研究乃至吴兴华的整体形象研究还大有空间。基于目前现代文学文献工作的总体态势,我们还是乐于相信《吴兴华全集》所出现的诸种状况,特别是欠完备之处,既可能是因为编者并不熟悉作家全集编撰的专业规范,也与其不精通如今在文献工作中大行其道的各类强大的搜索引擎有着莫大的关联。不厌其详地在可能的范围之内对相关状况予以列举(限于篇幅,非全部材料的展现),一方面是希冀对吴兴华文献的整理有所补益,并期待一套更全面、更规范、更符合历史原貌的《吴兴华全集》的出现,另一方面,也是相信那个被历史“折叠”起来的吴兴华,能重新散发他的光彩。