中国式关系与网络权力生成的本土化研究

张丽然 高良谋

摘 要:关系是网络组织中权力研究的核心要素,它影响网络组织各结点企业权力的生产范式及实践效果。在中国社会,受中国式关系的影响,本土网络组织往往表现为一种具有长期导向性的关系交换,这种特殊的关系与权力、交换与权力之间存在不可化简的联结,基于回报、欠等基础上的关系运作构成了网络权力最现实的来源。因此,在儒家文化背景下,将行动领域的分散性及权力固有的文化权变性考虑在内的分析,是实现网络权力基础情境嵌入的一种积极尝试。本文将中国式关系嵌入到组织间交换过程中对网络权力基础进行的系统研究,为理解网络权力的运行过程和互动关系提供了更为合适的切入点,对于深化本土网络权力的研究和改善网络组织的治理模式具有重要的现实意义和价值。

关键词:网络组织;中国式关系;网络权力;关系交换;本土化

一、引 言

组织间的依赖关系和治理模式是目前网络组织研究的重要议题。越来越多的研究表明,网络组织的治理模式绝非简单基于契约、声誉及信任基础上的“自主治理”[1],西方主流组织理论已经远远超出交易成本、契约和产权理论的局限,强调组织间关系背后隐藏的是一种相互依赖和制衡的权力关系,这种权力关系反映了一种组织间有关决策、资源或行为的相互影响力,它决定着网络组织的运行和治理效果[2]。在网络组织中,企业间的合作关系是始终围绕在权力依赖关系之中进行的,权力代表了一个企业对其它企业的话语权和控制力,它能够在很大程度上影响其他企业的决策和行为,甚至组织和控制整个网络的发展。网络环境下,权力关系是网络组织运行的驱动性因素,它对企业成员的经济和社会行为有重要的引导和影响作用,是网络组织治理的深层次来源。而且,权力作为具体的实在,它是存在于日常生活中的、一种不可规避的机制,是企业能够成功调控交换行为必不可少的中介。有学者甚至主张将权力关系作为分析和探索网络组织治理的基本工具[3],这种对组织间关系认知的改变及更深层次的剖析,是网络组织在新的世界观和信息技术革命推动的新一轮组织变革中实现理想治理效果的关键。因此,在新的时代背景下,无论是基于理论探索还是企业实践,都应突破传统网络组织治理范式中对组织间关系的狭隘界定,在更深层次和实质内容的复杂互动基础上探究双方之间的策略性行动与权力关系。

在网络组织中,企业间的合作关系是始终围绕在权力与依赖关系之中的,权力代表了一个企业对其他企业的话语权和控制力,它能夠在很大程度上影响其他企业的决策和行为,甚至组织和控制整个网络的发展。近年来,随着本土网络组织的发展,学者越来越认识到中国本土情境因素对网络组织治理的重要影响。与西方组织更多凭借结构洞和异质性资源来获取信息和控制权,从而造成组织间地位上的不平等和权力依附不同,中国社会更倾向于双方在交换过程中通过强联系,建立以人伦关系为基础、具有封闭性质的网络交换结构,由此推衍到以人情、欠、回报的运作来节约交易成本和获取权力。西方网络权力的分析范式往往服从于理性的估计或计算逻辑,强调组织效益最大化并以此运用大量的数学模型和技术手段来推导和建构权力,使权力控制与网络组织治理具有等值倾向,这种权力效果通过对其他企业类似于科层结构中自上而下的结构优势和资源控制来实现。遵循人情法则、关系、回报等运作规范期待的是互惠的最优化而不是狭隘的自我效益最大化,这一囊括了在中国既定情景中所有能动用和控制的要素为网络权力的本土化建构提供了契机和空间。但是,在分析组织间治理的权力基础时,却鲜有学者区分网络权力产生的社会情境因素以及中西方网络权力在来源、运作及其影响的不同,即忽略了网络权力产生的情境性问题。那么,中国网络权力的产生是否受特殊因素影响?这种要素如何决定网络权力的产生?以及由此引起的权力建构过程和权力的特殊性又体现在哪些方面呢?这些问题无疑对深化网络权力理论研究和改善网络治理实践模式都具有重要的现实意义。

中国社会是一个讲关系的社会,关系充当了个体同时也是组织间合作和诸种交换的纽带,其所涉及的人情、回报、欠是个体同时也是组织在稳定及结构性的社会环境中获得权力以换取资源或政治庇护的一种社会机制,这是情理社会延续千年的社会现实。与西方网络组织往往依靠正式契约、规则及合同等建立不同,受中国传统关系伦理的影响,中国本土网络组织的发展更多呈现出一种以血缘关系和地缘关系为主而建构的自组织性质的网络组织形态,网络封闭是其主要特征。关系资源的广泛嵌入构成了网络组织内权力再构建与再分配的基础,关系的延长或潜在的回报价值能够轻易实现对制度和权力的再建构,使得交换结构中的个体或组织得到原本无法得到的支配权和影响力。因此,本文以儒家文化背景下的关系为切入点,试图探寻本土网络组织的交换机理,进而分析关系及所涵盖的人情、回报等如何通过这一交换模式影响和置换权力。本文尝试从中国既定的情境中探究网络权力的现实根源及背后的生成逻辑,以期发展更具实践相关性和本土契合性的本土网络权力理论,推动中国本土网络权力的情境化研究和提高网络组织的治理水平。

二、网络权力的研究评述

(一)网络权力综述

自科斯提出的科层企业和市场两分法被网络组织、市场和企业三分法所替代以来,新制度经济学学者在西蒙提出的有限理性、机会主义等假设的基础上,把相应企业主体之间相互依赖所形成的契约关系、权力关系也纳入了分析视野[1]。随着组织间关系研究的兴起,企业权力从传统的社会学古典理论拓展到现代的网络交换理论,但由于组织间权力的多学科性质和宏观属性,不同领域的学者在不同话语体系下对其有不同的认知,从而也形成了不同的理论解读。

基于目前的研究文献,学者们对其研究主要集中在三个方面:

第一,持依赖观的学者往往从企业主体出发,认为企业权力是通过自身资源、核心能力而建构的,以资源基础观、资源依赖理论及企业能力理论等为代表的资源观的核心要义是在以组织理性选择为前提的基础上,基于企业自身拥有的有价值的、稀缺的、难以复制的异质性资源和能力,造成企业间因资源势差而形成高度依赖关系,从而建立组织的持续竞争优势,这在很大程度上奠定了组织在网络中的权力关系级差。也就是说,资源的稀缺性和异质性决定了企业权力的大小和依赖性的本质和范围。在这里,组织被视为一个政治性行动者,与其组织价值期待联系在一起的权力依赖是其行动的重要动力机制,其采取的策略行动与其所拥有的有价值的资源和能力紧密相关[2]。Gereffi[3]就以资源依赖观为视角,将一般的权力理论导入网络组织内,得出企业独特的或无法复制的价值资源在很大程度上决定了企业的核心竞争力,这种权力位势是企业网络演化过程中重要的驱动力量。在企业能力理论方面,Prahalad和Hamel[4]则从组织积累的学识、核心技术及产品创新角度界定企业的核心能力和影响力。可以看出,资源观和能力理论普遍从企业主体层面来阐释权力的来源,认为权力作为企业的一种属性与企业自身拥有的资源、能力及技术等密不可分。

第二,持位置观的学者提出,网络中任何一个企业的权力并不仅仅依靠其所拥有的资源,还取决于从其他企业处获得该资源的可能性[5-6]。Emerson[7]认为,权力并非是行动者主体自身固有的性质,而是一种在网络中不同位置的属性,它渗透在一个关系系统中,Parsons[8]对其做了深层次的研究,认为权力不仅仅是权力主体的性质,而且也是一种网络系统中相互作用与联系的属性。社会网络分析方法进一步从位置关系的角度出发来界定权力,其将组织彼此间的社会关系看做是一种可视化的网络,通过软件分析、数学模型等量化方法对组织间权力进行精确的定量分析,得出权力与定位中心性(Centrality)、中心势(Centralization)密切相关[7]。在这里,中心性是针对整个网络围绕一个中心的程度而言的,中心势则描述了网络的整体整合度或一致性,行动者所处位置接近中心度越高,其影响力也就越大[9],它与博特的结构洞理论所揭示的观点具有很大程度上的相似性,认为结构洞的存在为占据中心位置的网络结点提供了一种能够获取信息和控制资源的竞争优势[10]。

第三,还有一些学者提出,网络权力是由众多因素共同决定的。随着组织环境的日益复雜,学者对网络权力来源的考察更多地由单一因素决定观向复杂的、多重因素主导的思维转变。孙国强等[11]研究发现,在网络组织中,中心性越高、自赖性越强、认知性越难、不可替代性越显著的结点企业权力越大,充当结构洞“桥”角色结点企业的权力较大。王琴[12]通过跨案例研究分析得出,企业间权力是由企业资源、结构位势和制度压力共同作用的结果。刘文彬和唐杰[13]提出知识和特殊位置可以给结点企业带来更高的话语权,这两种因素对权力的来源起到决定性作用。

(二)网络权力评述

从目前有关网络权力的研究中可以发现,虽然已有研究基于资源观、能力论及结构位势等视角对网络权力进行了深入的研究,但这些研究前提假设大都是基于组织是决策的理性代理,组织往往被设定为通过博弈、机制设计以追求自我利益最大化的行动场域,缺乏将组织纳入到特定社会关系和结构中进行整体把握。

笔者认为,在这一框架内对网络权力进行理解和分析的研究,显然缺乏对本土文化在网络权力产生和形成过程中的作用机理进行深入探索,造成对网络权力的分析逐渐趋同于西方,掩盖了网络权力在中国情境下形成的独特性基础:

第一,着眼于从企业对有价值资源的控制、企业能力及精确的位置关系方面来探究权力的理性经济学视角,学者总能给出一套看似合理的解释,认为组织往往以自身拥有的资源、信息、知识及能力等为权力基础而进行场域间的博弈和机制设计,吉登斯[14]把这种借助资源来影响处于支配地位的行动主体的方式,称为社会系统里控制的辩证法。换言之,单纯基于独特性资源、企业能力及精确位置计算等视角建构的对其他企业的控制权,往往是对社会中存在的价值、规范以及更大的社会结构影响力进行过滤,是一种在严格的功利性计算进行多重限制的前提下进行的简化分析,致使权力的探索和建构缺乏相应的合法性基础。

第二,从微观的组织行为学领域来看,行动者为了获取某些特定的资源、信息等目标,其心理场必然会包含各种不同的成分,这些成分组成了某种形态的意图结构。从行动者所要展开的组织活动来讲,心理场中的位置,绝非能够用简单的尺寸、定位之类的物理概念来衡量,而是必须将其嵌入到角色和关系的整体架构中加以理解[15],它可以说是各个位置之间存在客观关系的一个网络或一个构型。

第三,学者以经济人或理性人假设为基本前提来分析行为人的经济活动,往往将行动者从经济体中抽离出来,强调交易主体是匿名的——即经济交易在陌生人之间进行,交易关系是一种独立于人伦关系及交往互动所形成的人际关系之外的一种关系模式,它将交易仅仅限定在基于“成本—效益逻辑”和交换双方的认知能力、政治权力及经济实力之上。这一研究忽略了中国社会传统的“家族主义”文化、关系理念及道德要素等将本土网络组织塑造成以人伦关系为基底而搭建的封闭式网络形态,关系的亲疏、距离的远近也影响他们作出不同的社会实践。

(三) 权力固有的权变性

在不同的社会环境和结构中,权力始终是权变性(contingent)的,它的产生、特质及运行规范等是随特定情境而变化的。从具体的意义上说,组织间关系研究的行动领域隶属于更宏大的社会结构,将行动领域的分散性及行动者本身固有的权变性考虑在内的基础上,网络权力的分析必然要置于具体行动环境之中。社会结构固有的规则、观念、制度和价值等社会因素构成了网络权力的结构性前提,它在很大程度上能够决定权力关系的建构基础和制约力量。通过将行动领域的文化权变性纳入分析的范畴,可以发现权力往往是通过一系列持久的交换关系来建构和重新建构的,费埃德伯格[16]将权力定义为行动的诸种可能性的不均衡交换,并强调了权力的关系本质与不及物本质、权力与依赖关系的联结及权力的多重属性。围绕诸种问题及解决方案,组织基于各自掌握的或多或少的自由余地、不确定性领域,在对特定环境认知和对另一方可能决策进行权衡的基础上建构权力。从组织嵌入的社会情境出发,学者们发现并强调了权力本质上是一种社会关系,而社会关系本身从属于某一社会情境下特殊的规则系统,社会关系的嵌入恰恰为权力的整合性研究提供了新的契机。但这并不意味着权力不具备实体观和特殊位置的特质,资源与地位属性等权力的来源基础不可能消除。这也表明,权力不是一个独立于社会情境和文化以外的孤立研究领域,它是所有社会生活的核心,未来的网络组织权力研究必须嵌入到具体的社会情境中进行分析,科学而恰当的研究需要将网络权力本质、属性与情境因素综合起来,进行整体的整合性研究。

因此,本土网络权力的研究,要立足于中国特殊的文化背景,以整体性和开放性的视角探讨本土网络权力在产生和形成路径上与西方存在的差异。中国社会是以“社会人”假设为基础,参与者行为绝非单纯受狭隘的自我效益最大化或理性计算逻辑所控制,他们处在包含正式及非正式的制度环境之中,而作为形成制度的一系列的程序规则、道德伦理规范、社会习俗、观念制度、文化期待及意识形态等,都对企业的经济动因和行为决策有重要的影响。在这种逻辑或趋势发生作用的情况下,无论是多方组织间交换还是双方组织间交换,它们的交换模式更倾向于处于一种居中的状态,并且产生出人们所说的“制度的熵”。斯密其《道德情操论》中就曾提出:企业的经济动因是高度复杂的,并且植根于更加广泛的社会习惯等因素中[17]。

三、 中国网络组织的关系特质及其交换机理

(一)中国式关系在本土网络组织中的延展

对于网络组织的结点成员来说,它不只嵌入在网络组织这个封闭的整体结构中,从更大的层面上来说,它还处于一个特定的情境限制中,这种情境限制也被称为社会结构或关系网络。这里的关系并非像西方学者齐美尔或米德提出的一般意义上的人际互动原理,而是一种基于扩大的亲缘、血缘及地缘等社会关系为纽带,包含了人情、道义、回报等社会性法则和伦理规范在内的特殊性关系——中国式关系。费孝通最先将中国这种关系特征描述为“差序格局”,就如同一块石头丢在水面上发生的一圈圈推出去的波纹,以己为中心向外延伸并按距离的远近来划分亲疏,这是一种特殊主义取向的人际关系。陈介玄[18]在研究了中国台湾企业的经营关系模式之后得出,华人社会的人际互动原则是由特定性情感与普遍性利益相结合而形成的加权关系,它是一种在人际间产生的直接的特殊联系。综上可以发现,中国的人际关系带有明显的差序性和情感取向。这种关系的差序性会造成人们以不同的准则来对待和自己关系不同的人。

中国本土网络组织的形成路径深受关系的影响,这一嵌入性因素使其避免了依靠一系列正式制度、契約及合同等措施建立的“捆绑式团结”及通过路径依赖来建构网络关系。关系在中国人的日常生活、企业运作和组织行为中扮演着关键性的角色,华人商业圈的形成与发展也在很大程度上依赖于企业家私人的关系网络,这从古代商帮、诸侯经济到今天的现代企业集群(如中国港台的中小企业及中国大陆传统的民营企业,其中包括像义乌小商品、宁波服装业及浙江海宁的皮件业等企业群体)等商业网络的兴起与繁盛就可见一斑。费孝通说:“中国乡土社会采取了差序格局,利用亲属的伦常去组合社群,经营各种事业”。这种特殊关系是中国商人寻找合作伙伴的基础和前提,也是中国网络组织形成封闭性、高凝聚力网络的重要原因。例如,郑伯勋和刘怡君[19]在研究了台湾地区的网络组织发展历程后得出,在初始阶段,组织往往依靠人脉关系突破进入的藩篱;在稳定阶段,更要依靠泛家族式的交情来巩固已建立的交易基础,以发展长期关系。胡国栋[20]将这种关系以及由此导致的差序信任看做是形成本土网络组织的桥介和必然因素。在儒家文化影响下,“广布人脉”就成为中国商人经营事业成功的关键,这里的人脉实质上就是在情感、血缘及地缘为基础向外开放而衍生出来的熟人关系或朋友关系。

关系被认为是组织获取社会资源最为重要的机制之一。中国式关系作为一种隐形的“抽屉”协议是组织间交往的行为准则,组织通过遵循正式规则和制度并没有通过这些人情、关系运作而获得的资源多[21]。金杨华和吕福新[22]认为,在高权利距离与集体主义取向的中国社会,关系代表了一种社会依存和社会交往规范,它的存在和运作能够使组织很轻易地获得其他组织的帮助,从而得到组织需要的社会资源。黄光国[23]提出,中国式关系可以算作是一种权力,私人关系在一定程度上决定了资源的支配权,使资源支配者将自己所掌握的资源做有利于请托者的分配,这是一种关系置换权力的过程。基于关系主义及价值共享基础上的组织间交易与美国经济学者麦克尼尔的关系式交易理论(relational exchange theory)具有很大程度的相似性,关系皆被看做是一种用以维持、提高并稳固企业间交易并获得资源或渠道的重要力量[24]。

(二)关系交换:本土网络组织的交换机理

基于关系嵌入形成的中国网络组织,其组织间的交换结构与交换方式必然受到关系特征的影响。在深受儒家文化传统影响的华人社会,传统的本土企业在结成商业合作伙伴时,交换双方并非完全在正式契约、合同、规则等约束下进行合作,那么在没有正式契约、合同规则约束和保障的情况下,本土网络组织在交易过程中又是以何种交换范式进行运作?组织间的交换结构又是如何得以长期延续的呢?笔者认为,中国网络组织中企业间的交换方式本质上是一种具有长期导向性的关系交换,这一网络交换结构以及交换方式的产生,根源于中国传统的关系,黄光国[23]也将这种交换称作是儒家关系主义。

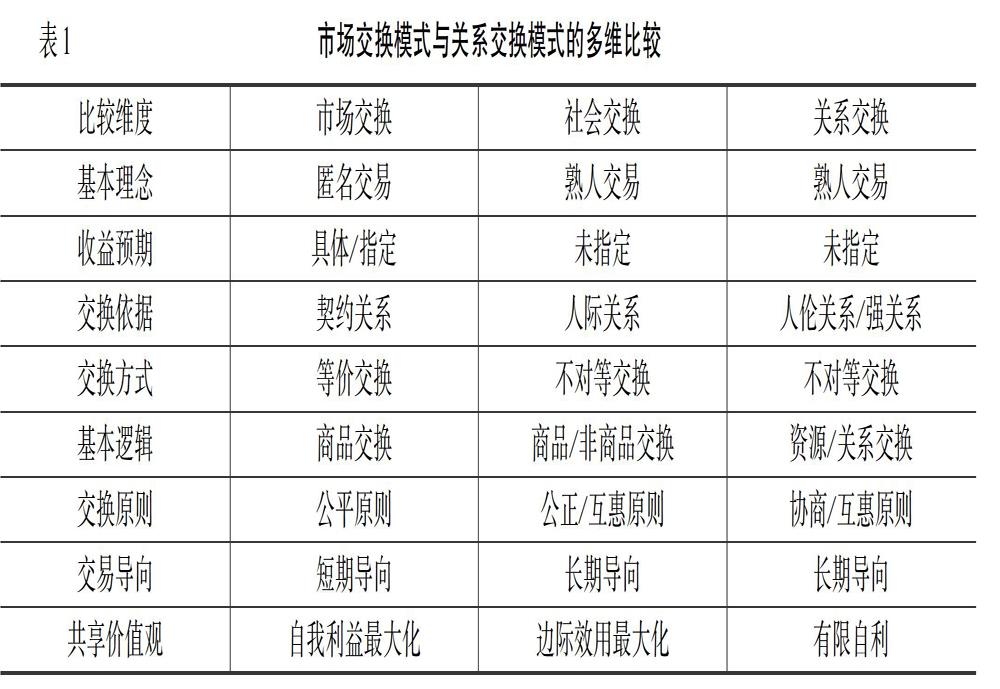

正是中国传统关系在组织交换过程中的不断嵌入,使其具有了与西方学者提出的社会交换、市场交换相比的独特性,如表1所示。

在西方社会的市场交换中,企业主体间交换强调的是等价原则及交换过程和结果的公平,这是一种基于理性计算基础上自利的交换行为,在此基础上建立的交换结构往往是一种短期交易关系或间断性交易关系。布劳将社会交换与市场交换做了整体比较,并对社会资源交换过程进行深入探讨之后,提出社会交换本质上是一种“不同行动者之间的回报互动行为”[25]。在他看来,社会交换与市场交换最本质和关键的区别在于,社会交换并不规定精确具体的义务,它类似于马林诺夫斯基所讨论过的库拉所采取的制度化形式[26],而且关系一旦建立之后,双方互相依赖的联合行动,会使其产生诸如信任和承诺等滋生性质,导致双方不再期盼短期的回报或立即的补偿,而是致力于追求关系的长期性和稳定性。但需要指出的是,西方学者对社会交换的构想和分析,仍然是建立在理性人或经济人的模式之上,在分析小团体的形成、权力与地位的分化、团体规范的运作,以及更高层次的群体行为时,都同样假设:人们总是遵循着理性、互惠、公正及边际效用原则而进行交换。

在本土网络组织形成与扩张的过程中,人伦关系充当了组织间交换发生的桥介,关系要素的嵌入与儒家文化倡导的诚信、回报、道义等相结合形成了稳定的交换结构,使中国网络组织的交换表现出其独特特征,可将其概括为:

第一,强联系构成了组织间交换关系形成的媒介和前提,在此基础上形成的交换关系是一种相互性或义务性的互助关系。相较于西方社会将经济交易建立在“匿名”的交易主体之间,本土企业间的交易往往是通过人伦关系实现的,这一关系为交易主体提供了一种身份认同,企业凭借对交易对手的了解及自身所处的关系网进入某一行业中。在企业间的交易历程中,郑伯勋和刘怡君[19]在研究了台湾组织间网络关系后提出,经济与社会因素的考量是相互交错的,网络成员所信奉的价值观兼及利益和人情。换言之,驱动组织进行交易的动机之一不仅仅是获得利益的最大化,双方在交换过程中获得收益的同时也有获得友谊、认同和情感等精神需要。当封闭的网络交换结构形成之后,各结点企业总是竭力维持关系,不但能相互信任、信息共享、互通有无,而且能够兼相爱、交互利。

第二,中国网络组织主要通过施与报所建构的短期不对等交换来维持网络结构的稳定。当交换双方拥有相互依赖的强联结时,组织之间的所有交换是以互助、信任、回报等交换规则和规范这一图式为基础。虽然等价交换同样具有稳定网络交换结构的功能,但这种功能仅仅体现在公平原则使得企业主体更乐于重复彼此间的交换行为,但网络结构想要得以长期延续和稳定,必须依靠各结点企业间的信任和依赖性关系。网络成员这种短期的不对等交换关系强化了彼此的依赖程度,使双方在不停的互欠和回报交易模式中实现长期导向的关系交换。这一交换是一种兼具情感与利益的对未来回报的期待,持续性的收益是基于双方对回报或互惠原则的遵守。这一点在“太上贵德,其次务施报。礼尚往来,往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也”(《礼记·曲礼》)中就有反映,杨联陞[27]也将其归结为“报”,认为它构成了中国社会关系的基础。

第三,在关系的维持和运作下,组织间形成的往往是一种具有长期导向性的交换结构。郑伯勋和刘怡君[19]将组织间形成长期交易关系的形成分为交易角色取得、交易角色构建、交易角色强化和交易角色慣化四个阶段,他们认为,本土组织间长期关系的维系不只是建立在经济往来上,而且还包括人情、面子等社会资源,情感因素在这种交换关系中占有很大的比重,它是组织间交易长期顺利进行下去的重要纽带。因此,一旦交易双方能够在经济条件和社会关系上彼此信任,他们更倾向于关注长期义务的履行及长期目标的实现,而不是短期交易的结果。而长期交换关系的形成又对提高双方的组织承诺、减少交易风险及降低交易成本等起到重要作用,由此滋长出互惠、互利、互助的组织间网络文化。

可以看出,本土网络组织通过精细复杂的关系伦理要素进行自我维系,是一种始终处于非均衡状态的交换结构,或者说是,一群个体或集体行动者之间行为的可能性的不均衡交换。在这样一个始终被建构的行动领域,行动者利用交换诸种关系和制约力量使对自己有利的条款发生作用,并围绕诸种不均衡交换而进行的讨价还价的关系,费埃德伯格[16]将其称为权力关系。这一界定使我们回到网络权力的诸种动力基础之上,费埃德伯格[16]提出,权力并非是一种属性,它不可能像商品一样被占有;它是存在于诸种资源的不对称之中的一种实践,它的产生绝非简单基于独特的预先假设和研究视角的功能主义研究,这些独特之处本身就存在争议。因此,从社会情境因素和历史实践的角度看,对大多数中国网络组织的形成和运作来说,关系在促进组织间合作和组织间交换及由此内生出权力方面的作用不可被忽视。

四、中国式关系与网络权力的再生产

网络组织的权力治理模式使我们对网络权力的认识回归到它的本源上,即形成网络权力的基础。对于组织成员间的权力,资源基础论、资源依赖理论以及企业能力理论更多地强调从主体视角来分析,而忽视了基于关系网络而获得权力的可能性。Parsons[8]以及Yamagishi等[6]学者虽然发现并强调了权力的结构属性,并将其推衍到组织网络中的关系、权力及路径等进行探究和测量。但社会网络分析的具体化、定量化原则及其承载的科学主义分析范式隐含着权力是某种先验理性和外在形式结构的直接产物,结果导致本土网络权力的探索和分析始终围绕在西方网络组织理论的框架下修补和完善,网络权力的科学化测量及精确化定位在组织间被不断强化,而与权力在同一范畴运作的组织间关系一直未能纳入分析的领域。

(一)中国式关系:权力生成的基本动力

在中国社会中,关系和权力表面上是两个不同的范畴,实际上却在一个范畴中运作。关系是中国本土网络组织权力再生产的一种初始的、内源性的能动要素。再生产一词最早由布尔迪厄在其《再生产》著作中提出,原指社会制度,尤其是教育制度及其权威形成了文化、社会和教育系统自身的再生产,而本文权力的再生产意指在组织间的关系交换中,因人情、回报、欠的运作而产生,它是一种超越正式制度的生产范式,权力并不促进其他方面的生产,其本身是再生产的对象。这一阐述实际上包括两个层面的内涵:

第一,在中国网络组织中,关系即意味着权力。中国作为一个关系取向的社会,血缘、地缘及亲缘等社会关系和农业文明构成了中国传统最基本的社会底色,在这一底色中,具有支配性地位的私人关系渗透到公共关系领域并孕育出一种关系政治,这种关系政治本质上是由特殊关系而获得的特殊权力。马克思曾说:“人是社会关系的总和,权力内生于各种社会关系中”。就本土网络组织而言,人伦关系和地缘关系的嵌入,使得组织间关系呈现出明显的情感取向和差序结构,而本身与那些具有影响力和支配力的企业保持亲密关系或者通过关系运作与他们搞好关系的企业,能够在很大程度上获得特定的资源、信息或知识等,从而能够占有居于这一企业之上的影响力和支配权,实现权力的再建构,关系本身就构成了企业再建构权力的来源。笔者也将这种通过关系而建构的权力称作是“关系权”,在这里,关系本身即构成了一种权力资源。

第二,权力存在于关系中,它在人情和回报的“形式投资”中生长,是组织一方通过人情投资、交互报偿等关系交换而获得另一方权力的转让。与凭借诸种资源或结构优势建立影响其他行动者的垄断性控制权相比,中国人更善于运用人情交换来影响别人,它是一种符合中国社会自身构成及运作背景的关系政治,即通过某种特殊性和个人化的人情交换而获得的支配权和影响力。其交换模式与西方具有等值倾向的交换模式最大的区别在于,人情交换是一种非正式的、不对等的交换方式。组织间关系通过不停的欠对方的人情或账得以维系,所谓“欠”,翟学伟[28]将其定义为交换主体有意在交换过程中制造有价值剩余物,从而形成对方的债务感。但由于交换主体都有意维持和强化彼此之间的交往关系,因而双方并不会关注暂时的亏欠或个别交易问题,清算、等价及公平等交换行为在中国人看来反而是不近人情的,算不清、欠不完的人情才是双方关系旷日持久维持下去的根本。在这一交换过程中,受惠一方总是按照报大于施的原则去回报对方,造成对方反欠人情,这就又使施惠方以更大的份量去归还。

(二)中国网络权力的再生产

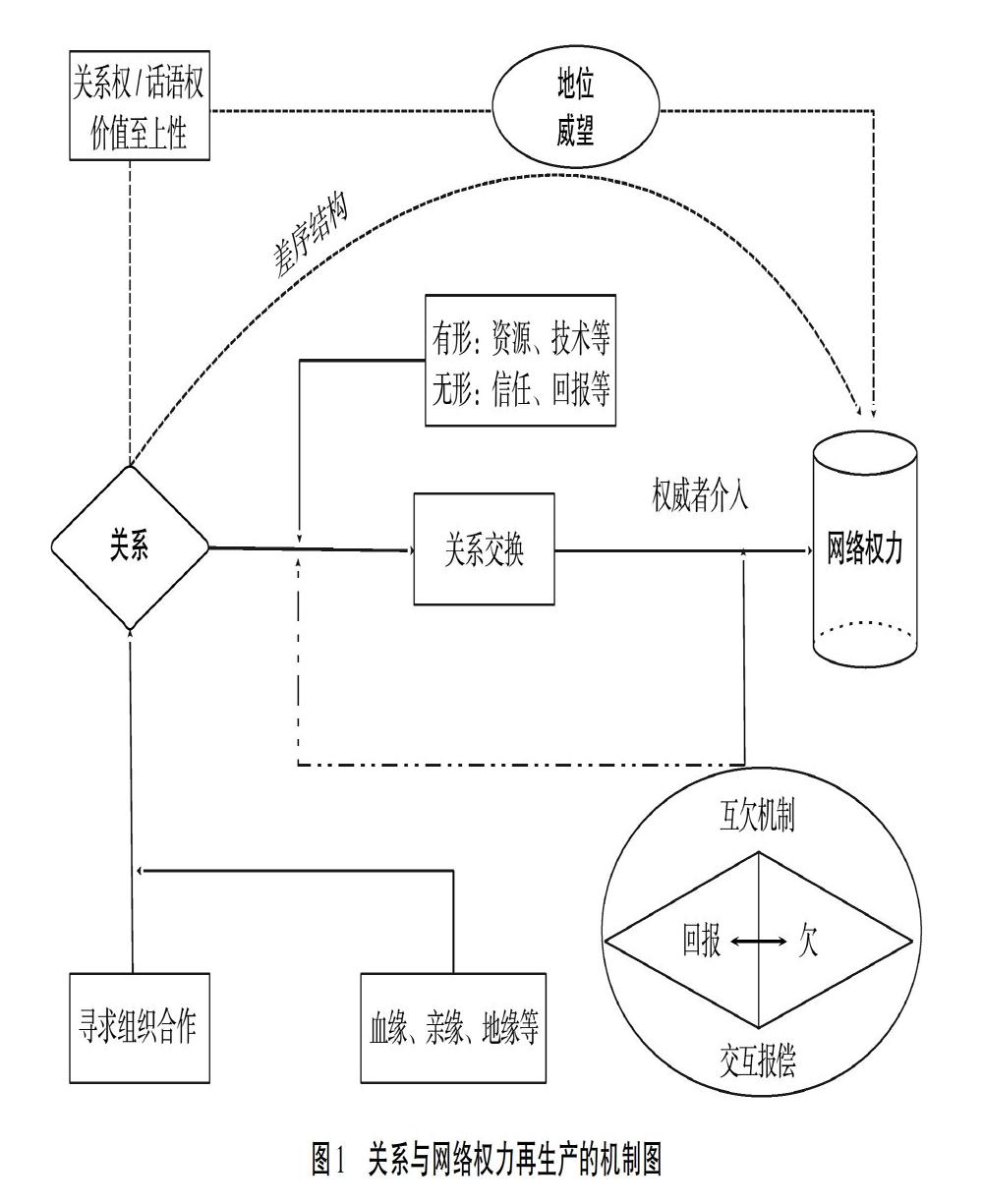

笔者认为,中国式关系是导致本土网络权力关系再生产的社会文化因素,即组织依托和权威者的特殊关系及交换行为再生产权力的过程(如图1所示),造就了组织间关系由关系向“关系权/话语权”的转换。

中国式关系的特征构成了本土网络权力再生产的动力基础。关系意味着权力和利益的连带性,组织只有凭借其占有的特殊位置抑或通过关系交换才会获得特殊的影响力和支配力,持续性的交互报偿使这种内生权力趋于稳定状态。 中国式关系的内容和性质为这种再生产提供了发生条件,组织依靠差序性关系或建立某种不平等交换,使权力在“关系投资”的阴影中生长。网络权力的再生产过程如下:

扩大的血缘、地缘及亲缘等社会纽带关系构成了中国特殊的组织网络,关系是网络权力产生的始端。在这里,关系本身就构成了一种权力资源,它是行动可能性的实际效力。中国式关系是一种难以用正式的、刚性的制度和规则加以界定的特殊关系,它的特殊性体现在,“可以凭借与权威者的交换关系而获得其身上的价值的至上性”[29]。只有处于权威者关系网络内的个人或群体才会拥有这种特殊关系。而正因为如此,那些并不占据某种位置或者说是并不直接拥有权力的行动者,就可以借助双方的特殊关系而获得较高的地位和威望,从而在这一网络中拥有高于常人的话语权。因此,拉关系、找关系等中国商业活动中常见的行为,实质上就可以理解为行动者采取策略性行动,利用人情投资以建构特殊关系,从而利用差序性关系再生产出权力。

组织间通过交换(经济资源和关系等社会资源)所达成的一致性为权力的再生产提供了条件。这一交换过程是组织间利用交换诸种机遇和制约力量,从而获得有利条款和需求的社会资源的重要路径。行动者通过有形和无形资源的不平等交换,进而使得关系的存续或潜在的回报价值更大,很容易使权力拥有者所掌控的权力向占据特殊位置的一方倾斜,报、欠等过程即是人情对制度和权力实现的再建构,它使与拥有权力者关系亲密的参与者获得高于他人的影响力和支配权,这是交换的结果。

持续性的交互报偿是调节组织间互动以及促使权力关系形成的必要中介。交换关系的建构涉及对另一方义务的投入,因为社会交换要求参与者必须学会报答,而中国文化中“报之规范”的道德律恰恰构成了本土交换结构独特的互惠模式。中国人在对他人有所付出时,并不会必然得到收益性的回报,即使有,也是补偿性的或解释性的。当组织间的封闭结构形成之后,普通强调以公平和理性为原则的等价交换能够使交换者重复交换行为,但想要使交换结构得以长期稳定和延续,交换者往往以对社会有价值资源的绝对控制为突破口,这就造成人们或企业地位上的不平等或权力依附的关系,它通常是一种权威者将意志力强加到他人身上的威慑力。而中国社会中网络结点间的交换行为,是围绕报的运作而再生产出的互欠性机制将交换双方牢固牵引住,这是一种在封闭系统中更加温和、稳定的人情关系投资。权力正是在这种关系的“形式投资”阴影中生长,巧妙地使用诸种不适度性和歧义模糊性,通过将它们用于两者人情上的投资,赋予他们情感意义,从而使权威者的影响力极大地偏向一方;而一旦投入者遭遇困难或需要资源支持时,资源支配者或权威者就有义务向投入者提供特别的帮助,它是一种由难以清晰厘定的互惠關系而导致的权威者的介入。所以,从人情投资上来看,“投之以桃,报之以礼”“礼尚往来”等这样的权力连接就成为众多组织或个人获得“关系权”的重要手段。由此可知,作为分析工具的“关系权”是一个动态的再建构过程,展现一种交换的行为规则。这种规则可能是制度,可能是习惯,还可能是利益,它体现着一个社会潜在的规则。

“关系权”的置换方式之所以被组织所共享,主要是因为其起源是社会性的,它的运作方式与关系社会具有本土的契合性。植根于中国传统儒家伦理价值体系的“关系权”是一种具有情感属性和非正式性的权力类型。当封闭的网络组织形成之后,中国组织间的交换方式表面上看是礼尚往来,但其形成的法则是一种具有潜在置换权力的功能。费埃德伯格[16]将这种能力抽象为行动可能性的实际效力,即每个行动者都会积极采取措施来解决或至少控制和应对那些会妨碍其实现目标和愿望的问题。需要强调的是,在组织间交换过程中,关系是网络权力形成和获取的基本途径和内在动因,报、欠则是这一结构得以延续和稳固的动力基础,其中,报算作是一种基于情感逻辑的隐形规范和集体监督手段,这种规约力量在山岸俊男和山岸美登里看来,是东方人在交易过程中的一种特殊“保证关系”[30]。

基于关系交换而产生的权力是一种客观的存在,是中性的,它的存在使参与者获得支配权的同时,同样也会产生一定的消极影响。关系交换模式下的权力再生产拓展了企业凭借异质性资源、核心能力或结构位势等形式而演绎出来刚性权力范式,基于情感纽带和责任意识的“关系权”取代了西方网络结构中理性计算逻辑下垄断性控制权、甚至是剥削的权力,它有效弥补了由此造成的自上而下的统治和依赖的缺陷。关系影响下产生的权力使本土网络组织因其对外部环境的调适性而具有极强的适应能力,在优化网络组织中资源配置的同时,还能够大大降低组织间用于协调沟通的交易成本。从权力关系产生伊始,它就始终包含一种共谋的维度,在这一维度里,每个参与者都试图与权威者建立一种依赖性关系,为的是提高自己在交易中的地位和威望,其行为自觉地、有意识地为权力关系的产生和稳定起着积极作用。虽然本土组织可以依靠关系网实现权力的再生产,但由此产生的“关系权”的消极影响也十分明显,运用不当容易滋生“拉交情”“搞特权”“攀关系”等投机行为,造成“关系权”沦为一种攫取资源的生产要素,使得未在关系网内的组织产生不公平感和排挤感;“关系权”的过度使用也不利于网络组织内正常的资源交换和资源配置,甚至加剧组织间的权力斗争程度和网络结构的断裂;过度的人情投资在导致权力在网络组织中合法性丧失的同时,还进一步扰乱组织之间的交换秩序,不利于大型网络组织的建立和发展。

五、 结论与启示

本文超越了现有网络权力理论,从中国式关系入手,将网络组织内部关系嵌入到整个社会关系和结构之中进行分析,探讨了中国网络组织中关系置换权力的过程和机理。研究发现,在儒家文化的影响下,中国网络组织的交换模式是以人伦关系为基础而形成的长期关系交换,其所形成的回报、责任、道义、欠等价值规范维持着网络结构的稳定性和延续性。在这一关系网络中,本土网络组织权力绝非是单纯建立在资源、企业能力及特定位置上的产物,其深层的权力基础更现实地源于行动者关系运作的过程,组织围绕关系建立、人情投资及交互报偿等所达成的一致性在很大程度上决定了权力的再生产。网络结点成员基于各自对交换方关系亲密程度的判断,以及自身能力与异质性资源控制的权衡,在网络中建构起了一种策略性的“关系—权力”游戏。通过这种“关系—权力”游戏,使基于利益的理性计算和基于情感价值的依赖关系有机地嵌入在一起,最终实现网络权力的资源、能力及结构位势基础在关系交换过程中得以协调整合。如同沙泽尔业已说明的一样,权力的关系观能够很容易地将权力的实体观整合到一起,这一前提方法仅仅是将资源的不对称性考虑进来[16]。由此建构的权力关系大大降低了交换双方相互利用,甚至剥削的余地,它是一种不平等交换中的均衡,而且,这种均衡构成了一种布局,一种能够在中国社会情境中所接受的、长期的、有条件的和解,这为初始的权力结构的重新调整和再生产留下了空间,以使组织间合作成为可能。

需要强调的是,对中国本土网络组织而言,组织双方的交换行为生产出了诸种规则和习俗惯例,社会化过程又使参与者将这一套规范和价值内在化,这一行动领域的游戏规则及完成的多少是显在的结构抑或组织,我们皆不能视其为交换过程的工具理性。由此可知,西方主流经济学中“匿名假设”的交易观点,即认定在交换双方毫无关系的基础上进行的各种资源交换,以及由此运用大量科学和技术手段而建构的网络权力,在中国存在严重的情境悖论和合法性基础。本文的研究揭示了中国式关系在组织间交换过程中对权力获取的影响,为探讨中国情境下网络权力的获取途径和动态建构提供思路:其一,本土网络组织交换模式深受中国传统主义关系的影响,它本质上是一种关系交换。在这种交换结构中,权力与依赖关系、权力与交换存在不可化简的联结。其二,中国传统文化中强调的交换者之间的关系范式、人情投资及互惠原则不断固化网络各结点成员的行为模式,它构成了网络权力产生的重要力量,这些权力关系维系着一个网络组织中集体行动的建构。

本文主要运用质性研究方法对网络权力问题进行规范化分析,加之研究问题颇为宏大,存有较多不足之处。例如,本研究虽然对网络权力的再生产进行了详尽的探讨,但仅仅局限于探索性分析,提出的逻辑关系需要进一步拓展和深化;权力的关系属性与实体属性并未深入澄清,关系的类别、亲疏和权力获得的程度无法度量,以及关系、文化对网络权力和资源配置的影响尚需进一步验证等。但本文是一种探索性研究,文中存在的不足同时也为后续研究留下了广阔的空间,围绕网络组织的关系交换与权力再生产的方式与逻辑关系,网络权力的关系观与实体观如何整合,网络成员过度利用关系造成的“权力寻租”“搞特权”等现象,以及由此导致的权力分配和资源配置的不均衡等问题,都值得我们进一步探索和研究。

参考文献:

[1]景秀艷.网络权力及其影响下的企业空间行为研究[D].上海:华东师范大学博士学位论文, 2007.

Giulio,P.Economic Power and the Firm in New Institutional Economics:Two Conflicting Problems[J].Journal of Economic Issues, 2000, 34(3):573-601.

[2] Emerson, R.M.Power-Dependence Relations[J].American Sociological Review, 1962, 27(1):31-41.

[3] Silvia,S., Roger,S.The Governance of Networks and Economic Power:The Nature and Impact of Subcontracting Relationship[J].Journal of Economic Surveys, 2003, 17(5):669-691.

[2] 杰弗里·菲佛, 杰勒尔德·R·萨兰基克.组织的外部控制:对组织资源依赖的分析[M].闫蕊译,北京:东方出版社, 2006.

[3] Gereffi, G.Beyond the Producer-Driven/Buyer-Driven Dichotomy the Evolution of Global Value Chains in the Internet Era[J].IDS Bulletin, 2001, 32(3):30-40.

[4] Prahalad, C.,Hamel,K.The Core Competence of the Corporation[J].Harvard Business Review, 1990, 68 (3):12-35.

[5] Wasserman, S., Galaskiewicz,J.,Easton,G.Advances in Social Network Analysis[M].London:Sage Publication, 1994.

[6] Yamagishi, T., Gillmore, M.R., Cook,K.S.Network Connections and the Distribution of Power in Exchange Networks[J].American Journal of Sociology, 1988, 93(4):833-851.

[7] Emerson, R.M.Exchange Theory:A Psychological Basic for Sociological Exchange[M].Boston:Houghton Mifflin, 1972.

[8] Parsons, M.D.Power and Powerlessness in Industry:An Analysis of the Social Relations of Production[J].Labor Studies Journal, 1988, 13(3):65-66.

[9] Freeman, L.C.Centrality in Social Networks:Conceptual Clarifications[J].Social Networks, 1979, 1(3):215-239.

[10] Burt,R.S.Structural Holes:The Social Science of Competition[M].Cambridge:Harvard University Press, 1992.65-103.

[11] 孙国强, 吉迎东, 张宝建,等.网络结构、网络权力与合作行为——基于世界旅游小姐大赛支持网络的微观证据[J].南开管理评论, 2016, (1):43-53.

[12] 王琴.网络治理的权力基础:一个跨案例研究[J].南开管理评论, 2012, (3):91-100.

[13] 刘文彬, 唐杰.网络组织内权力的来源与变迁初探[J].电子科技大学学报(社会科学版), 2009, (5):9-12.

[14] 安东尼·吉登斯.社会的构成[M].李康等译,北京:生活·读书·新知三联书店, 1998.

[15] Orum, A.M.Social Constraints in the Political Arena:A Theoretical Inquiry in Their Form and Manner[J].Political Behavior, 1979,1(1):31-52.

[16] 埃哈尔·费埃德伯格.权力与规则——组织行动的动力[M].张月译,上海:上海人民出版社, 2005.

[17] 弗朗西斯·福山.信任:社会美德与创造经济繁荣[M].郭华译, 桂林:广西师范大学出版社, 2016.

[18] 陈介玄.协力网络与生活结构——台湾中小企业的社会经济分析[M].台北:联经出版事业公司, 1994.

[19] 郑伯勋, 刘怡君.义利之辩與企业间的交易历程:台湾组织间网络的个案分析[J].组织心理行为,1995,( 4):2-41.

[20] 胡国栋.中国本土组织的家庭隐喻及网络治理机制——基于泛家族主义的视角[J].中国工业经济, 2014, (10):97-109.

[21] 蔡双立, 高阳, 刘平.有规矩就能成方圆吗?——中国式关系规范对关系质量影响的本土化研究[J].山西财经大学学报, 2019,(3):87-98.

[22] 金杨华, 吕福新.关系取向与企业家伦理决策——基于“浙商”的实证研究[J].管理世界, 2008,(8):100-106.

[23] 黄光国.儒家关系主义:哲学反思、理论建构与实证研究[M].台北:心理出版社股份有限公司, 2009.

[24] 耿新, 张体勤.企业家社会资本对组织动态能力的影响——以组织宽裕为调节变量[J].管理世界, 2010,(6):109-121.

[25] Blau, P.Exchange and Power in Social Life[M].New York:Wiley, 1964.

[26] 彼德·布劳.社会生活中的交换与权力[M].孙非,张黎勤译,北京:华夏出版社, 1988.

[27] 杨联陞.中国文化“报”、“保”、“包”之意义[M].贵阳:贵州人民出版社, 1987.

[28] 翟学伟.人情、面子与权力的再生产[M].北京:北京大学出版社, 2005.

[29] 徐勇.“关系权”:关系与权力的双重视角——源于实证调查的政治社会学分析[J].探索与争鸣, 2017, (7):30-35.

[30] Yli-Rwnko, H., Autio, E.,Sapienza, H.J.Social Capital, Knowledge Acquisition, and Knowledge Exploitation in Young Technology-Based Firms[J].Strategic Management Journal, 2001,(22):587-613.

(责任编辑:于振荣)