牙周膜注射与根尖浸润用于儿童第一恒磨牙麻醉的效果评价

胥 阳

(河北省承德市口腔医院, 河北 承德 067000)

据美国牙科医学会统计,约80%人群存在不同程度的牙科恐惧症,其中治疗过程中的疼痛是造成患者就诊紧张、引起牙科恐惧的最主要原因之一[1]。在儿童牙病的治疗中,疼痛更是成为患儿牙科恐惧的首要原因。儿童对疼痛耐受能力差,一旦出现疼痛,往往出现不配合甚至拒绝治疗,从而影响后续治疗的实施,出现治疗效果不佳等情况。因此,如何降低甚至消除麻醉药物在注射过程中产生的疼痛,实现麻醉的无痛化,是广大医务工作者尤其是儿童牙科医生努力探索的方向。目前,必兰在口腔局部麻醉中应用较为成熟、广泛,麻醉效果得到了广大医师和患者的认可。第一恒磨牙是儿童最易发生牙髓病的牙齿。传统第一恒磨牙牙髓病麻醉方法主要采用根尖区浸润麻醉或神经阻滞麻醉。上颌第一恒磨牙更多采用根尖浸润麻醉,下颌第一恒磨牙则两种麻醉方法均可使用。对于下颌第一恒磨牙,各种麻醉方法效果往往较差。采用根尖区局部浸润麻醉,由于下颌磨牙颊侧骨板厚且致密,药物不易渗透到神经丛部位,导致麻醉效果不理想;且麻醉注射点较多,创伤大,增大了患儿的痛苦;采用下牙槽神经阻滞麻醉,因该技术不好掌握,麻醉剂往往难以投递到下颌孔位置,加之个体存在神经位置变异,成功率仅有63%~87%[2],这个比例在患儿中更低,因为儿童下颌骨处于发育中,神经位置难以定准。另外,该操作进针较深,若患儿体位突然变动易引起断针,且术后2~4h内患儿麻醉不适感较为强烈表现为唇颊舌活动障碍等。采用牙周膜注射,由于牙周膜内含丰富的血管和淋巴管,并与根尖周血管相通,注射药物可很快吸收并达到根尖周区域,从而达到止痛效果,且具有注射药量少(0.9mL)、麻醉效果好等优点。但常规情况下采用牙周膜注射存在注射压力大,疼痛难忍及麻醉不完全等情况,一直仅作为辅助麻醉方法。年轻的第一恒磨牙,在第二恒磨牙尚未萌出时,其远中牙周膜间隙较疏松,进针深度可达10~12mm,麻醉药物更容易渗透到根尖周组织;另外,年轻恒牙的根尖孔尚未形成,根尖孔较粗大,通过麻醉根尖部神经可能达到良好的牙髓麻醉效果。那么在年轻第一恒磨牙牙髓病治疗时使用牙周膜注射麻醉,注射中的疼痛是否会相对较轻,其麻醉效果是否可以接受至今尚无临床研究。本试验以6~12岁因第一恒磨牙牙髓病来我院儿童牙病科就诊的患儿为研究对象,分别采用必兰麻行远中牙周膜注射和根尖区局部浸润,观察患儿在注射过程中的疼痛反应及治疗过程中的麻醉效果,综合分析,比较两种方法在注射中的疼痛程度及治疗中的麻醉效果。

1 资料与方法

1.1病例选择:选择2015年12月至2017年12月因患第一恒磨牙牙髓病来我院儿童牙病科就诊的6~12岁的儿童。纳入标准:①年龄6~12岁,第一恒磨牙出现牙髓病,且第二恒磨牙未萌出者。②患儿身体状况良好,无心脏病、高血压及慢性系统性疾病,无麻药过敏史。③能够配合使用麻药并具有完全疼痛判断能力。④患儿监护人知情同意。

1.2研究方法:使用法国产必兰麻注射器及配套针头,由同一医师进行操作。用计算机随机数字法将100例患儿随机分为试验组和对照组,试验组采用远中牙周膜注射:第一恒磨牙远中牙周膜用碘伏局部消毒,用注射针沿远中牙周膜缓慢进针,进针深度约8~12mm,缓慢注射药物0.5~0.8mL;对照组采用根尖区局部浸润麻醉:第一恒磨牙根尖区粘膜碘伏局部消毒,沿根尖区颊舌侧分别进针并注射麻药约0.5~0.8mL。

1.3评价指标

1.3.1视觉模拟评分法:两组患儿在麻醉注射结束后,由患儿自己通过视觉模拟评分法(VAS)评判麻醉注射时的疼痛程度(图1)。该尺为一条长10cm的横线,横线的一端为0表示无痛;另一端为10表示剧痛;中间部分则表示不同程度的疼痛。

图1 VAS疼痛视觉模拟量尺表 A:正面,B:反面

1.3.2Venham临床焦虑及合作行为级别评定:麻醉5min后进行治疗,使用Venham临床焦虑及合作行为级别评定量表,由医生和助手根据患儿在牙髓治疗时的表现对患儿在治疗中的表现进行分级。

1.4统计方法:使用SPSS19.0软件进行数据处理,按α=0.05水平采用wilcoxon秩和检验,比较两组患儿VSA评分及Venham临床焦虑及合作行为级别评分,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

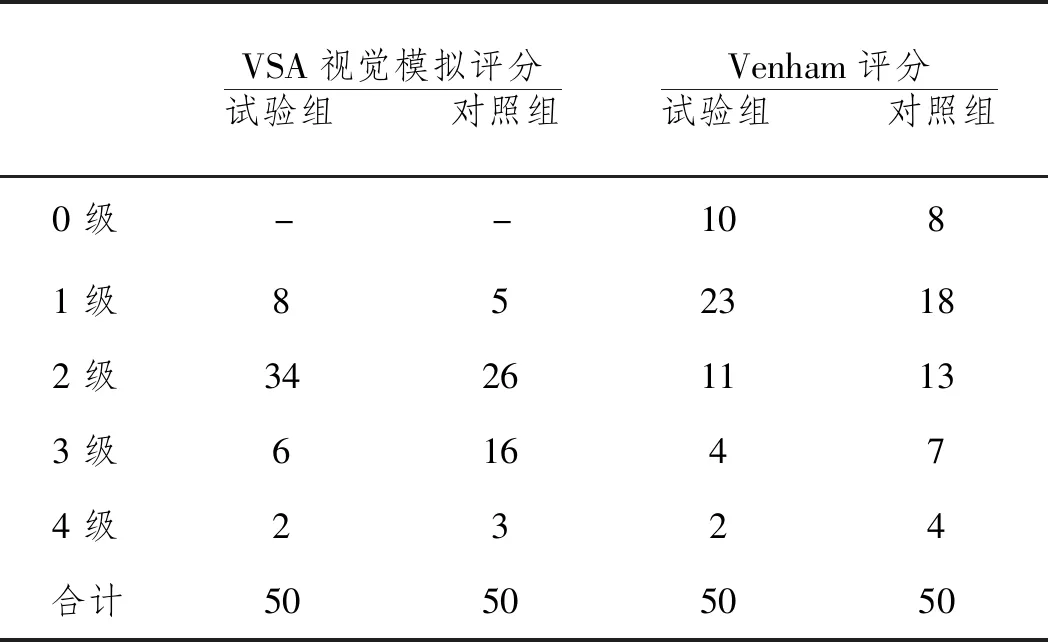

本次研究共收集符合条件的患儿100例,其中男孩46例,女孩54例;共100颗牙,其中下颌第一恒磨牙50颗,上颌第一恒磨牙50颗。试验组和对照组患儿年龄、性别、牙齿分布都是随机的,两组均分配23名男孩及27名女孩,试验组平均年龄为7.6岁,对照组平均年龄为8岁,试验组上颌牙齿24颗,对照组上颌牙齿28颗。一般患儿在麻药注射5min后起效,有少数患儿起效时间稍长。两种麻醉方法均未出现麻药不良反应,各组麻醉效果具体情况见表1。

表1 VSA视觉模拟评分和Venham临床焦虑及合作行为级别评分

VSA视觉模拟评分中试验组秩和为2038,对照组为2921,试验组秩和明显小于对照组(u=3.19,P<0.05),即在6~12岁年轻第一恒磨牙牙髓病的治疗中,采用远中牙周膜注射麻醉,注射时疼痛明显小于根尖区浸润麻醉法。

Venham临床焦虑及合作行为级别评分中试验组秩和为2340.5,对照组为2613.5,试验组秩和小于对照组(u=-2.87,P<0.05),即在6~12岁年轻第一恒磨牙牙髓病的治疗中,采用远中牙周膜注射患儿配合度稍好于根尖区局部浸润麻醉法。

3 讨 论

在临床工作中,口腔医生往往首先需要解决的是患者的疼痛问题,如何控制疼痛,实现无痛化是临床中的重要问题[3,4]。所谓的无痛化不仅要求治疗过程的无痛,还应包括麻醉实施的无痛,即“无痛麻醉技术”和“微创操作”,而要达到无痛化最关键的是麻醉药物及方法的选择,其中麻醉方法更是关键的关键[5]。

传统第一恒磨牙牙髓病麻醉方法,主要采用根尖区浸润麻醉或神经阻滞麻醉。但对于下颌第一恒磨牙麻醉效果均不理想,且创伤大、易引起断针、麻醉不适感明显等。牙周膜注射具有用药量少、麻醉效果好、无药物注入血管风险、无软组织麻醉等优点,但注射疼痛较明显,麻醉效果不完全。鉴于6~12岁儿童第二恒磨牙尚未萌出,第一恒磨牙远中牙周膜间隙较疏松,进针深度较深,麻醉药物更容易渗透到根尖周组织等特点,本试验着重研究牙周膜注射麻醉用于治疗年轻第一恒磨牙牙髓病的麻醉效果及注射中的疼痛反应。

研究显示牙周膜注射组患儿在注射中的疼痛得分明显低于对照组,且在治疗中临床焦虑及合作级别评分稍低于对照组,这说明牙周膜注射麻醉对于年轻第一恒磨牙来说也是一种可以采用的麻醉方法。牙周膜注射麻醉之所以可以用于年轻第一恒牙牙髓病的麻醉中,主要因为此时第一恒磨牙的牙周特点:第二恒磨牙尚未萌出,其远中牙周膜间隙较疏松;根尖孔尚未形成,根尖孔较粗大。通过对实验数据的进一步研究,发现在50颗上颌第一恒磨牙牙髓病的治疗中,牙周膜注射组的Venham临床焦虑及合作行为级别评分稍高于对照组,即其麻醉效果稍高于根尖区浸润组;而在50颗下颌第一恒磨牙牙髓病的治疗中,牙周膜注射组的Venham临床焦虑及合作行为级别评分明显高于对照组,即其麻醉效果明显高于根尖区浸润组。其原因主要如下:①上颌第一恒磨牙往往有三个牙根,采用远中牙周膜注射时麻药难以渗透到近中颊根根尖区,该根麻醉效果稍不完全。②下颌第一恒磨牙颊侧存在外斜线,该处为骨质致密区,采用根尖浸润麻醉麻药渗透能力较差,而牙周膜注射中麻药则大部分直接渗入根尖区,故显示出良好的麻醉效果。但本实验存在些不足,如时间跨度较大,患儿年龄跨度大,因而对疼痛的耐受力存在一定差异,在下一步的研究中我将着重从上述方面改进。本研究表明在年轻第一恒磨牙治疗时,选择远中牙周膜注射麻醉创伤小、麻醉效果良好,可以减轻患儿的疼痛感及对牙齿治疗的恐惧感,但仅适用于6~12岁第二恒磨牙尚未萌出的患儿。