城市绿地类型差异及其海绵城市建设技术途径

朱 义 时珍宝

城市绿地作为重要绿色基础设施,在改善城市生态环境质量、减轻城市热岛效应、调节城市生态平衡等方面具有重要的生态功能,“渗、滞、蓄、净”等海绵功能提升应与城市绿地类型的主导功能相协调。本文基于城市最小汇水单位的城市绿地类型“渗、滞、蓄、净”等功能差异,通过分析国家统计局关于城市化、绿地、污水、排水等海绵城市近15年相关数据,结合国外发达城市在低影响开发技术领域研究和实践,提出将城市绿地划分为两大类并实施分类海绵城市功能提升的径流系统管控策略。

城市绿地类型;海绵城市建设;低影响开发;适宜性技术筛选;雨洪源头控制

1.上海浦东金海湿地景观

城市化作为近百年来全球重大事件之一,城市作为全球人口聚焦的主要区域,根据联合国经济和社会事务部(UN DESA)公布的《2018年世界城市化趋势》报告表明:目前世界55%的人口居住在城市,预计到2050年全球城市化率达到68%。中国是近30年来城市化率增长最快的区域,从1992年小城镇发展理念提出以来,城市化率每年提高1.19%,2012年城镇人口达到7.1亿;截至2019年底,中国城市常住人口8.48亿,城市化率达到60.6%,预计2020~2035年中国城镇化率的平均增长率约为1%。新型城镇化战略确立了强化发展城市群、都市圈和核心城市建设,发挥中心城市聚集效应及其对周边的辐射影响力。城市化伴随的生态环境负面效应日益受到关注,特别是水文和水质对人居环境影响尤为突出[1-4]。由于硬质下垫面增加,其地表产汇流效应与非硬质化区域存在较大差异:一是地表径流水文方面。研究表明当地表硬质化率超过30%(植被覆盖区低于70%)是水文情势发生突变的重要值,暴雨径流产汇流量急剧增长导致雨洪内涝成为重要威胁;二是地表径流冲刷携带非点源污染方面。人口聚集的城市区域是污染物排放高负荷区,水污染防治建设和管理滞后造成非点源污染问题,严重影响城市水域人居环境;三是城市水域及其滨水生态空间面积缩减与破碎化方面。水域和绿林地等蓝绿生态空间是维持城市生态系统弹性的重要自然资源,城市化造成建成区的水面率和植被覆盖率面积总量降低、空间分布破碎化,进一步加剧了城市局部区域地表径流导致的水文和水质问题[5-6]。

城市绿地是城市自然生态系统的重要组成部分,在改善城市生态环境质量、减轻城市热岛效应、调节城市生态平衡等方面具有重要的生态功能(图1),城市湿地作为典型的“土壤—植被—水域”自然海绵体[7-10],具有符合海绵城市建设要求 “渗、滞、蓄、净、用、排”六字方针的前四个功能。近几年来各地在开展海绵城市试点中积累了较多实践经验,也存在一些违背海绵城市建设“源头削减”提高海绵体初衷的问题,比如将城市绿地原有植被破坏,以“末端处理”思维开挖调蓄塘,大幅降低了绿地主导功能,也难以实质性承担起缓解内涝的功能。本文在回顾海绵城市的核心技术体系——低影响开发技术基础上,根据城市绿地的不同类型进行海绵城市建设的“渗、滞、蓄、净”等功能分析,开展不同低影响开发技术的适宜性选择研究,为实践中提供相关依据和参考。

1 海绵城市低影响开发技术研究和实践进展

城市排水管网作为维持城市安全的重要环境基础设施,建设滞后性、高成本以及在非点源污染防治方面的技术失灵性,促使1980年代发达国家陆续开展城市可持续性雨水管理研究和实践,其核心思维转变是“集中收集—快速排水—末端处理”向“源头削减—增加滞渗—分散处理”,主要采取增加湿地、蓄水池、土壤渗透和植被缓冲带等技术措施,分散式切断或延滞暴雨径流的连续水利连通性,在源头上达到雨水径流产汇流和污染排放负荷接近开发前特征[11-14],由此可见将开发场地硬质化率提升产生的暴雨径流问题,汇流排放到城市绿地解决依然是“末端处置解决问题”的思维,违背了海绵城市建设自然海绵体的基本初衷。

海绵城市是新一代城市雨洪管理的概念,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。城市雨洪管理的实践需求基础是城市化造成的暴雨径流及其非点源污染问题,美国环保署(EPA)在2000年的国会报告中指出:在11类主要污染途径中,城市雨水径流污染对河流水体污染中列第4位,湖泊污染中列第3位,河口地区污染中列第2位。以美国马里兰州为代表的城市群地区,在城市降水径流非点源污染控制的技术与管理体系,即最佳管理措施(Best Management Practices,BMPs)基础上,1999年研究和应用低影响发展(Low Impact Development, LID)技术,强调将城市雨水管理与植物、土壤和水体等自然景观相结合,强调场地尺度的自然水文循环恢复和重建,实现开发场地雨水径流和污染负荷的“零增长”[15]。LID技术主要包括透水铺装、屋顶绿化、生物滞留设施(包括雨水花园、生物滞留带、高位花坛、生态树池等)、植草沟、土壤渗滤设施、初期雨水弃流设施、下凹式绿地、雨水湿地、蓄水池等。上述LID技术的选择和集成组合的基础是根据典型降雨事件的场地径流产汇流特征及其“产流—迁移—汇流”暴雨径流链,进行开发前后的土地利用类型下垫面产流特征值(Curve Number, CN)和场地产流曲线拟合,达到控制场地开发前后暴雨径流的水文和水质负面效应最大化降低。

2 中国近15年城市绿地与污水处理系统建设情况

海绵城市建设涉及排水相关的较多部门,是防洪排涝、污染治理、园林绿化相互协调的综合性事务,在技术性管控方面存在共同点和相互冲突点,中国城市化进入大规模发展时期是从2002年小城镇战略提出以后,从2004~2018年国家统计局公布的城市化率、建成区绿化覆盖率、城市建设用地、城市绿地面积、污水日处理能力、城市排水管道长度等指标分析(图2),结果表明:城市化率和城市建设用地分别从41.76%、30 781.28 km2提升到59.58%、56 075.9 km2;而城市绿化覆盖率和城市绿地面积则分别从35.1%(2006年)、13 219 km2,提高到41.1%和30 471 km2。说明近15年中国城市绿化事业随着城市化得到快速发展,但是与国外城市绿化覆盖率进行比较依然存在较大差距,城市开发过程中非绿化覆盖率比例处在较高数值,将使城市暴雨径流在水文和水质方面负荷较重,从城市污水日处理量和城市排水管道两项指标分析可反映该情况:2004年污水日处理量为7 384 万m3,排水管道长度21.9 万km2,至2018年两项数值分别为17 145 万m3和68.3 万km2,增长率分别为2.32和3.12。

2.中国2004-2018城市化与绿地面积、污水日处理能力、排水管道长度等数据统计情况

3.城市绿地类型及其海绵城市建设技术筛选与集成

综合上述城市化、绿化、污水、排水等数据进行暴雨径流相关分析,说明近15年城市化快速发展在城市基础设施投入方面(包括绿化、污水、排水)取得较大增长,仅从规模总量数据方面与国外发达城市比较:一是城市化发展水平依然处在较快增长率阶段,城市基础设施配套投入存在差距;二是城市绿化与污水、排水等城市基础设施投入相比较,虽然取得较快发展,但是增长率远低于其他两项城市基础设施;三是城市化中建设用地占比处在较高水平,非绿化覆盖的面积比例在城市开发中依然处在较高数值,城市排水管网建设虽然增长率最高,但依然难以满足城市地表径流带来的排水负荷。近年来频频发生的城市内涝事件更证实了海绵城市建设需要从提高城市绿化覆盖率和开发地块径流系数控制两个方面,加强城市绿地在水文和非点源污染控制的功能提升。

3 基于城市绿地类型的海绵城市建设重点分析及其引导

径流系数是估算降雨径流量的基础水文要素,也是研究城市地面积水和降雨非点源污染形成机制的基础。SCS-CN(Soil Conservation Service Curve Number)水文模式是20世纪50年代初美国水土保持局构建的估算降雨径流的统计经验模型,综合考虑了汇水区降雨、土壤类型、土地利用方式及管理水平、前期土壤湿润状况(AMC类型)与径流间的关系,其中CN值是反应降雨前汇水区特征的重要参数,是低影响开发技术应用的重要基础[16-17]。海绵城市建设的尺度应在片区和地块尺度上对径流系数进行管控,分别在开发区域的总体规划和控制性详细规划予以明确。城市区域的汇水路径网络具有自然系统和人工系统共同叠加组成的特征,城市建成区突出表现为河网水系和排水管网叠加形成了汇水区,对其边界划分不仅仅依赖于高程数据,还与排水管网、出水口、雨水收集口的位置有关。城市最小汇水区单元应涵盖多级排水管网和自然河网,具体面积划分单元与水利控制片的最小子单元相衔接比较便于实际管理应用。海绵建设规划在城市总体规划层面应结合水利控制片的现状,制定区域径流控制功能区,划分最小汇水区单元,在控制性详细规划中应明确不同类型汇水区的综合径流系数,分解形成地块尺度的径流控制指标体系。

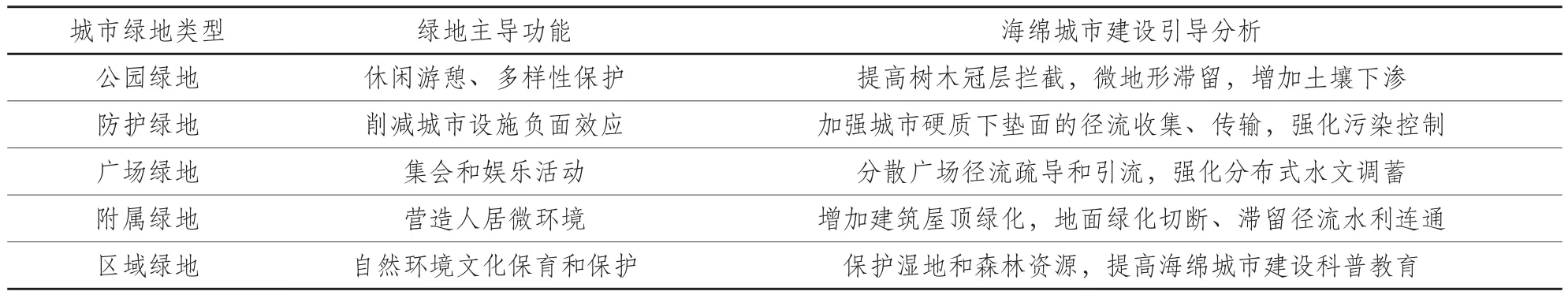

城市绿地类型主要分为公园绿地、防护绿地、广场绿地、附属绿地和区域绿地5大类,根据低影响开发的源头削减核心策略,不同城市绿地类型在海绵城市建设中的提升重点存在差异(表1),根据城市绿地类型的硬质化率比例等级,可实施2类海绵城市低影响开发技术建设引导(图3):

(1)城市绿地类型中硬质化比例较高的主要是附属绿地、广场绿地和防护绿地3大类,硬质化比例达到65%以上。对此,海绵城市建设低影响开发技术的引导策略主要是:将各种低影响开发设施按照“源—迁移—汇”的功能需求进行设施单元组合,达到海绵城市地块管理的综合径流系数和水质控制指标。在建设用地及附属绿地内主要通过绿色屋顶、透水铺装、雨水收集罐、生物滞留池(雨水花园)、植草沟、渗管/井/渠、地下蓄水罐和池塘水景进行场地分散式暴雨径流“处理链”组合;针对条线状的道路附属绿地,其直接面对城市非点源污染负荷最严重的用地类型,一般采用分段式初期雨水弃流设施、生物滞留池、植草沟、渗管/井/渠和植被缓冲带等组成带状城市暴雨径流“处理链”。

表1 城市绿地类型的主导功能及其海绵城市建设引导分析

4.上海世博后滩湿地公园植物冠层设计

(2)公园绿地和区域绿地。公共开放空间绿地,除了与硬质广场连接的绿地空间采用上述暴雨径流“处理链”组合外,更重要的是发挥植物冠层拦截、植被蒸腾、绿地土壤下渗和滨水区绿地对径流水质的防护缓冲功能(图4)。在确保城市生态空间面积的基础上,加强城市生态空间竖向结构对海绵城市功能的提升途径。针对城市森林应重点加强人工林复层植被群落的营建和抚育,增强城市森林水文调节(特别是植被冠层降雨截留)功能;在城市园林绿地的植物配置中应大力推广乔、灌木比例,控制草坪占地比例。加强城市湿地在海绵城市建设中控制径流量和改善水质方面的重要功能,尤其强化水位变幅区和小微湿地资源的保护利用。

(3)增强土壤下渗功能及其排水管网的水力连通。土壤作为城市生态空间的载体和基石,在调节城市径流方面具有重要作用,促进城市绿地土壤下渗是海绵城市建设的重要内容,目前海绵城市普遍采用下凹式绿地技术模式,但在一些平原河网地区存在地下水位较高和城市土壤结构紧实两个关键限制性条件,城市土壤下渗补充地下水、增加土壤水库功能的数值潜力分析表明:在降雨量较大地域的土壤含水率较大,土壤持水能力已经接近饱和,增强土壤水源的蓄水库容量很小,关键在于土壤层厚度、土壤结构和底部渗透排水是否通畅,将土壤渗滤“慢排”系统与城市排水管网“快排”系统有机结合,必须警惕单一强调增加土壤下渗功能,忽视绿化植物生长也需要透气透水的基本生境需求。

4 结论

综上所述,本文通过对海绵城市低影响开发技术的研究和实践进展进行回顾,明确了在城市可持续雨洪管理建设方面的核心:“集中收集—快速排水—末端处理”向“源头削减—增加滞渗—分散处理”转变,强调的是在片区总体规划和控制性详细规划方面实施径流系数管控,应重点强化城市开发场地自身的源头削减能力提升,而不是在城市绿地甚至公共绿地上,延续“末端处理”径流消纳建设管理方式。

通过分析近15年中国城市化、绿地、污水和排水等海绵城市相关环境基础设施的国家统计局数据,与国外发达城市的相关环境基础设施进行现阶段和未来发展分析,前一阶段中国城市化发展存在非绿化覆盖的面积比例在城市开发中依然处在较高数值,传统城市排水管网建设难以满足未来城市地表径流排水负荷需求,在海绵城市建设的绿化覆盖率及其水文和非点源污染控制的提升。

根据城市汇水区产汇流是自然汇流和人工管网叠加形成的特征,基于最小汇水基本单元的城市绿地类型的功能定位差异,分析了海绵城市建设的重点及其管控引导。一是针对附属绿地、广场绿地和防护绿地等3大类硬质化率较高的城市绿地,根据硬质地面产流进行条带状或块面状技术组合,主要通过绿色屋顶、透水铺装、雨水收集罐、生物滞留池(雨水花园)、植草沟、渗管/井/渠、地下蓄水罐和池塘水景进行场地分散式暴雨径流“处理链”组合;二是公园绿地和区域绿地等2大类绿化率较高的城市绿地,重点是植被冠层垂直拦截降雨径流、绿地微地形滞留景观单元、乔灌草比例和城市湿地等海绵城市功能提升;三是土壤渗滤功能提升应强化“慢滤”系统和城市排水管网“快排”系统之间的结合,在土壤持水潜力较低、年降雨量较大地域,单一强调提高土壤水库和渗滤能力,忽视树木根际区排水透水透气需求,是现阶段海绵城市建设忽视的问题。