基于地域文化景观视角的藏族乡村聚落解析与保护研究

——以云南梅里雪山雨崩村为例

蒋凯峰 耿博壕 翟 辉 康佳意

乡村聚落是民族文化传承、乡愁意识承载和独特地文保护的重要系统,在旅游开发的冲击下容易丢失自己的场所精神,具有研究保护的重要价值。以云南省雨崩村为例,运用地域文化景观理论的研究方法,从“人—地”“人—神”“人—人”三对关系探析藏族聚落的文化景观体系,并根据雨崩村发展旅游后出现的生态破坏和建筑风貌失控等困境,提出了“保护生态基底,织补景观体系;坚守场所精神,维护传统风貌;加强活态保护,发挥村民自治”的应对策略,以期丰富乡村聚落文化景观的研究理论,保护“人—地—神”和谐互动的聚落景观格局。

乡村聚落;文化景观;藏传佛教;雨崩村;保护与传承

在当前的城乡一体化和国土空间规划大潮中,乡村聚落已经成为研究和发展的重点,“千城一面”的建设模式和高强度的土地开发模式正逐步侵蚀抹杀乡村聚落的生态基底和场所精神。中国的自然村落正以每天250个的速度加速消失[1],特别是一些民族聚落,在新农村建设和乡村旅游的背景下加速“汉化”,丧失了自身文化景观的独特性和国土景观的多样性。

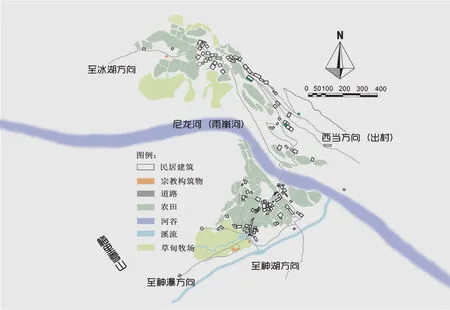

1.雨崩村平面示意图

文化景观概念跳脱了自然和人文脱节对立的藩篱,是自然生态和人类活动相互耦合作用的结果,折射了不同地域天、地、人、神协同演化的关系。美国文化地理学家索尔(Carl Ortwin Sauer)最早于1925年在其著作《The Morpholog of Landscape》中将文化景观一词描述为“附加在自然景观之上的各种人类活动形态”[2]。随着理念的深化和实践的探索,联合国科教文组织世界遗产委员会(UNESCO)于1992年将“文化景观”概念在16届大会上正式提出,并于2008年将“村落文化景观”明确列入文化景观遗产类型。单霁翔[3]、薛飞[4]等人引入文化景观的概念,强调村落文化景观保护的系统性,吴水田[5]、高凯[6]和李天依[7]等人以岭南疍民、哈尼梯田和香格里拉为例开展了文化景观的地域性探索实践工作,而周年兴[8]、李和平[9]等学者则对文化景观的类型及其构成进行了划分和研究。整体而言,文化景观的研究正在从概念界定向地域性保护传承演进,但目前的研究集中在民俗文化和自然环境的互动,对于民族地区的宗教景观元素涉猎较少,特别是旅游背景下文化景观的保护传承考虑得较为不足,因此具有进一步深化研究的价值。

位于云南省迪庆藏族自治州德钦县的雨崩村作为文化景观和自然景观遗产的重要代表,目前的研究主要集中在旅游资源、徒步路线和旅游生产合作等领域,忽视了对于生态基底、民族文化和景观格局等层面的研究,特别是对于雨崩村中人、宗教和自然三者之间的耦合互动及其背后的景观内涵研究尤为欠缺。本文以雨崩村为研究对象,以人类为研究基点,将雪山、草甸和寺庙视为乡村聚落的一个系统,通过“人—地”“人—人”和“人—神”三对关系研究其文化景观体系。

1 雨崩村概况

梅里雪山在藏区被称为“卡瓦格博”,“梅里”为徳钦藏语“mainri”汉译,意为“药山”,因当地多产冬虫夏草等草药而闻名。雨崩村在川、滇、藏三省交界之处,处于世界自然遗产“三江并流”腹地及大香格里拉环线之内。据传其为藏传佛教宁玛派祖师莲花生藏经书的地方,具有特殊的宗教含义,于2013年列入第二批中国传统村落名录,分为上下两个部分,上村海拔3 228 m,下村海拔3 054 m,以中间的雨崩河隔河相望(图1),通过河上的寒冰地狱桥连接两岸交通。雨崩村年接待游客量超4万人次,村民的年均收入达5万元,为德钦县最富裕的村落。

雨崩村位于河谷两侧,河谷向南敞口,南方的暖湿气流可以顺河谷北上,山高谷深,有着明显的气候垂直带谱,具有五个垂直气候带,使其两侧山脉形成了“一山有四季,十里天不同”的气候格局,且受季风影响较大,降水集中在6~8月,年均降水量600 mm左右。村子周边的高山草甸区域盛产虫草、贝母等名贵药材,森林区域主要是由云南冷杉、红豆杉等植被构成的针阔混交林。干湿分明的高原季风气候、复杂错综的高山峡谷地形和独特的低纬度雪山使雨崩村形成了得天独厚的自然景观,加上浓郁的宗教氛围及淳朴的民风民俗,让雨崩村获得了“天堂在左,雨崩在右”及“最后的净土”等美誉。

2 文化景观研究

民族聚落的文化景观包括生态基底、物质构造和信仰世界三个系统,这三个系统相互交织和解码转译,形成独特的地文秩序和叙事语言,体现在“人—地”“人—神”和“人—人”三对关系之中[7]。

2.1 “人—地”文化景观关系

雨崩村所在的香格里拉地区位于南北走向的“藏彝走廊”南侧,属茶马古道的重要节点,是进藏物资的重要中转枢纽,自古以来人员迁徙和文化交流不断,形成了以康巴藏族为主的人口格局。在独特的自然环境下,雨崩村凭借着河谷暖湿气流和雪山融水,形成了半耕半牧的农业生产方式,奠定了森林居上、聚落居中、河谷居下、溪流串联的“雪山—草甸—森林—牧场—聚落—农田—河谷”景观格局(图2),七个元素的排列组合是康巴藏人在雨崩地区长期人地互动下最适宜生产生活的景观序列,也是雨崩村构建人与自然可持续发展的场域叙事结构。

(1)乡村聚落构成

雨崩村的乡村聚落由居住空间、生产空间、公共交往空间、交通空间和其他自然空间构成。其中居住空间拥有94栋房屋建筑(包括20栋废弃建筑,部分村民有多栋建筑),为整个聚落的核心要素。生产空间则是村民房前屋后种植青稞的田地和放牧牛羊的草场,公共交往空间集中在上村的小卖铺周边区域和下村的些里崩寺附近,这些区域是村民信息交换和节庆祭祀活动开展的重要场所。因为山高谷深的地形,雨崩村的道路交通空间以步行为主,沿等高线蜿蜒盘旋在峡谷之间,串联起村民和游客的日常交通。而针阔混交林和高山草甸组成的自然空间则起到维持生态平衡、担当视廊背景的作用。

(2)建筑空间布局

建筑空间是整个乡土文化景观系统圈层的核心体现,是村民居住、游憩、交流和参加宗教活动的重要场所,统筹和调控着雨崩村景观格局七个景观要素之间信息、物质和能量的流动分布。雨崩村为典型的山间河谷型藏寨,其建筑空间深刻体现了自然地形对人类聚落的影响,雨崩上村平地较少,山体坡度较大,因此上村建筑均因势赋形,沿等高线呈线性布局,通过道路链接各个院落建筑,建筑朝西面向雪山峡谷,拥有良好的视线景观(图3),而雨崩下村则和上村形成了迥异的建筑布局方式,下村为山谷溪流冲击地形,坡度较平缓,建筑则根据用地及农田权属呈点状灵活排布,白墙灰顶的藏式建筑掩映在多彩蓊郁的山林农田间,炊烟袅袅,呈现出“田园牧歌”式的空间自组织形式。

2.雨崩(下)村景观格局

3.雨崩上村山水格局

4.雨崩村土掌碉房(源自网络)

5.雨崩村冰湖边的简易玛尼堆

(3)住屋形式构造

雨崩村的主要住屋形式为以黏土和片石为主要原料的“藏式土掌碉房”(图4),具有较强的气候、材料和社会适应性[10]。住屋平面呈“口”字形布局,以中柱和火塘为中心形成起居生活空间,沙松板或冷杉板坡屋顶,四榀三角形屋架,体现藏传佛教白色崇拜的白色立面,就地取材于周边溪流的鹅卵石院墙,可以有效克服气候地形带来的不利影响。

2.2 “人—神”文化景观关系

在藏传佛教的传说中,卡瓦格博在松赞干布时期为一个无恶不作的鬼怪,被密宗祖师莲花生降服后成为保佑一方的保护神,位居藏区八大神山之首。藏传佛教徒认为转山能让自己免受六道轮回之苦,因此每年都有大量的信徒前往转山朝拜,每当到藏历羊年(卡瓦格博本命年)的时候更是摩肩接踵。雨崩村正是内环转山的重要节点,每年秋末冬初都有大量的藏民着藏式服饰持转经筒穿梭在雨崩的雪山绿草之间,描绘出浓重宗教色彩的文化景观叙事画面。

(1)宗教日常生活

藏传佛教噶举派活佛噶玛巴的《圣地志》将雨崩村描绘为西方极乐世界在俗世的显现,当地居民皆为空行母和空行勇士的化身,雨崩村被赋予了独特的信仰基因和宗教色彩。宗教意识贯穿在雨崩村民日常起居之中,每家每户都有佛龛经堂来开展祭祀礼佛等活动,除了每天早起的煨桑,还要定期到下村的些里崩寺转转经筒、点酥油茶、念经祈祷。宗教场所在雨崩村中占据了重要的位置,寺庙、玛尼堆、白塔和经幡等构筑物散布在村落各处,结合村民自家建筑物上各色的宗教彩绘,在承载村民日常宗教仪式开展的同时,成为了“无形”宗教信仰的“有形”载体,还成为了以雪山草甸为背景视廊的景观标识。

(2)原始自然崇拜

在藏族史诗《格沙尔王》的描述中,藏族先民一直过着逐水而居的游牧生活,高原峡谷的生态环境供养着部落人口的繁衍和发展,因此藏民对于自然生态有着原始的尊崇。雨崩村民坚信周边的神山、溪流和树木都是村落的保护神,所以他们对于周边的自然资源有着严格的保护制度,并通过故事传唱和自然祭祀等活动增强后代对自然的敬畏之情,折射出自然崇拜背景下的生态人地关系。

(3)转山景观序列

位于转山路线上的雨崩村主要有神瀑、神湖和冰湖三个不同方位的景观节点,均被赋予了独特的宗教内涵价值。从雨崩村徒步前往单程需数个小时,沿途移步异景,美轮美奂,形成了“青稞麦浪—葱葱牧场—针阔森林—杜鹃花海—高山草甸—银川溪源”的观景序列,前往神瀑的路上更有“石篆天书”和“五树连根”的景观胜境。转山朝觐的藏人会在沿途的溪流石滩上用溪石堆起塔型的玛尼堆(图5),以期得到神灵的保佑,堆石者众,一路上玛尼石堆鳞次栉比,形成了“人—神”对话的跨越时间维度的互动景观。

2.3 “人—人”文化景观关系

6.雨崩村新建改建的观景客栈(源自网络)

(1)独特的社会结构

偏居梅里雪山一隅的雨崩村,与外界联系极其不便,直至2018年才通车,一直以来都要以徒步或者乘骑骡马的方式走14 km的山路才能到达通车的西当村委会,因与外界接触较少,生产资源匮乏,加之藏族的群婚残余习俗,雨崩村存在“一妻多夫,兄弟共妻”的特殊家庭结构,虽然近年来已得到明显改观,但已经潜移默化地影响到村民的社会价值体系。

(2)乡土自治体系

雨崩村内的日常工作由相当于村长的“伙头”实施管理,村民称其为“木西”,“木西”由每家派出的代表组成的“桑蕊”会选举产生,村民参事议事的场所往往是下村的些里崩寺,或者村长家里,形成了乡绅自治的社会结构。在乡土自治的社会体系下,村民通过轮流或者竞争的方式给游客提供牵驴、零售、餐饮和住宿等服务,提升了观景品质,优化了观景体验。

(3)民俗文化互动性

雨崩村在长期的“人—地”互动和“人—神”互动下产生了丰富的民俗文化,每到节假日或者转山时节,藏族群众着盛装三五成群地在草地上边唱边跳,甚至拉上游客热舞锅庄,而结合山水环境开展的极限越野马拉松和徒步转山节等活动则形成了可互动的文化景观体验。青稞酒、糌粑等藏式美食元素,尔苏射箭节、藏历新年等传统节日元素,转山、转经等宗教活动元素结合着雪山、清泉、杜鹃、民居等元素的耦合嵌套,让雨崩村的文化景观在人的感官上“可见、可尝、可听、可闻、可触”,形成了立体可感知的文化景观意向。

3 文化景观的保护与传承

安静祥和的雨崩村由于1991年中日联合登山队特大事故发生而名声大噪,被评选为“徒步天堂”的同时,外界的旅客也纷至沓来。原本经济落后的产业转向了以青旅和餐饮为主的旅游服务经济,相对封闭的藏式碉楼也修缮改造为带有观景平台的青年旅社(图6)。在旅游经济发展中,村民的收入不断提高,基础设施也逐步完善,但文化景观风貌格局却随着游客的涌入和外界信息的侵袭而发生变化:(1)大量信徒和游客到来的同时,较多的不可降解垃圾和生活污水也随之产生,大部分游客进村的徒步路线周围更是散布了各种垃圾,对于当地极其脆弱的生态产生了巨大的压力;(2)涌入雨崩的除了外界的思想还有玻璃等非传统的建筑材料,雨崩在客栈改造的热潮中,原来厚墙壁小窗户的藏式碉楼也逐步出现了落地窗和玻璃房等“汉化”构筑物,村民为了接待更多的游客更是私搭乱建,破坏了雨崩原有的建筑风貌;(3)旅游经济的发展扰乱了当地藏民的耕牧生活,村民纷纷投入到餐饮和住宿接待活动中,社会认知角色也转向为“老板”或者“包租公(婆)”,原住民生活的商业转变降低了文化景观的体验感和原真性。鉴于此,有必要从以下三个方面研究雨崩村文化景观的保护传承策略。

3.1 “人—地”关系:保护生态基底,织补景观体系

雨崩村地形气候复杂,生态敏感脆弱,应开展生态安全格局研究,划定生态保护红线,严格控制新增建筑数量,适当增补提质公共活动空间,建设民俗文化展示空间,并完善污水处理和垃圾分类回收设施及制度,制定进村游客承载量饱和预警干预机制,维护雨崩的景观格局和生态基底。在自然基底保护的基础意识上,要突破“人文与自然”“保护与开发”等二元认识论,以一种综合多维度的思考来看待乡土村落的文化景观体系,强化村内文化景观元素辨析,梳理地方性知识谱系,将雨崩村内具有文化景观价值的节点、历史演进脉络及传说神话予以筛选凝练,提升景观元素及背后文化价值的体验感和标识性[11],织补文化景观的感知和阅读线索。

3.2 “人—神”关系:坚守场所精神,维护传统风貌

精神信仰是民族村落文化景观的潜在决定因子,也往往是各种保护规划所忽视的重要元素。雨崩的各个景观元素大都是通过转山路径串联,应以转山活动的移动空间叙事为牵引,优化文化景观叙事空间序列,体现宗教信仰在藏民精神世界的首位度,分析聚焦人群活动、生态基底和宗教信仰的动态演变关系,紧扣原住民的文化认知潜意识,增强雨崩村文化景观体系的系统连续性和叙事完整性,以文化认同和宗教信仰等传承基因坚守“人—地—神”三者协同耦合的场所精神。谨防城市文化和价值取向对乡土建筑文化的摧毁和同化,研究雨崩聚落的生长逻辑和内在动因,形成具有雨崩地文特征和风土秩序的改造设计导则,通过村规民约及政策奖励等多种方式维护雨崩村的传统风貌和空间肌理,保护村民宗教信仰在建筑风貌等方面的实体承载和场域表达。

3.3 “人—人”关系:加强活态保护,发挥村民自治

对民族村落文化景观的传承不仅是对建筑聚落和自然生态的保护,还包括村民日常生活场景和民俗宗教仪式等元素的编织和活化,且不是政府和学者单方面的划定确权,而是以生活在其中的原住民为核心因子和根本动力。只有原住民了解文化景观保护的价值和意义,拥有了在地文化景观的自我认同和情感共鸣,才能在现实层面的建设开发和文化展示等方面提供持久的源生动力支持。雨崩村在社会结构上具有较好的乡土自治习俗体制,应健全村民自治协商参与体系,充分尊重原住民的社区自决权,避免外界的过多“规划”和行政外力,从节庆活动组织、民俗文化传承、经济多元发展和旅游分红模式等方面研究民族聚落有机传承和活态保护的途径,建立兼顾各方利益,齐抓共管的保护传承“造血”机制。

4 结语

亚历山大在《建筑模式语言》中认为“一个地方的灵魂不仅依靠物质环境,还包括身处其中体验事件的模式”[12],文化景观系统也是由基本的“空间模式”和“事件模式”耦合嵌套而成的。雨崩村的文化景观体系是当地藏民与“神”和“地”两个系统长期互动演进下的择优呈现,蕴含了丰富的构建逻辑和地方性智慧,是一个“人—神—地”三者交互转译的语汇体系。面对旅游开发带来的环境压力和汉化思潮,要不断发掘辨析聚落内进化演变的生成语言,依托原有的乡土社会结构,关注原住民的生活日常和外来者的互动体验感,织补时间线索,构建“人—神—地”多元主体且具有“时间—空间”两个维度的民族聚落文化景观分析架构,才能真正实现文化景观系统的活化保护和动态传承。