高含水砂岩油藏二类油层聚驱上返研究

付洪涛,孙丽艳,郭春萍,金艳鑫,何 晨

(1. 东北石油大学 石油工程学院,黑龙江 大庆163318;2. 大庆油田有限责任公司 勘探开发研究院,黑龙江 大庆163712;3. 北京油气调控中心,北京100007)

老油田经过不断开发,已逐步进入特高含水期,但剩余采储量仍有近60%[1],波及体积有限、注入水低效循环已成为石油开采的世界性难题。非均质砂岩油藏的层间、层内物性特征存在着显著差异,直接影响了油田采收率。聚合物溶液具有一定的黏弹性,增加了驱替相的流动阻力系数,提高了岩心孔隙波及效率,对非均质性较大的油藏驱油效果显著[2⁃3]。改善层系组合的方式,对水、聚驱油技术界限和方法调整至关重要[4]。针对目前砂岩油藏二类油层开发过程中存在动用程度低、原油采收率低等问题,提出了一套井网、多套层系、注聚开发、逐层上返的方法。杏十二区自1971 年基础井网投入开发以来,先后经历了三次加密调整,并于2012年开展了现场聚驱试验,PI3 层经过聚驱,采出程度已达到52.32%,PI1-2 层采出程度仅为37.55%,因此选择葡I1-2 层进行注聚开发。采用数值模拟方法进行了水驱效果预测,并对大庆杏十二区葡I1-2 层上返注入孔隙体积、注入速度、注聚合物量、段塞组合等参数进行了优化,以期为进一步提高高含水砂岩油藏采收率提供技术指导[5]。

1 研究区概况

1.1 地质概况

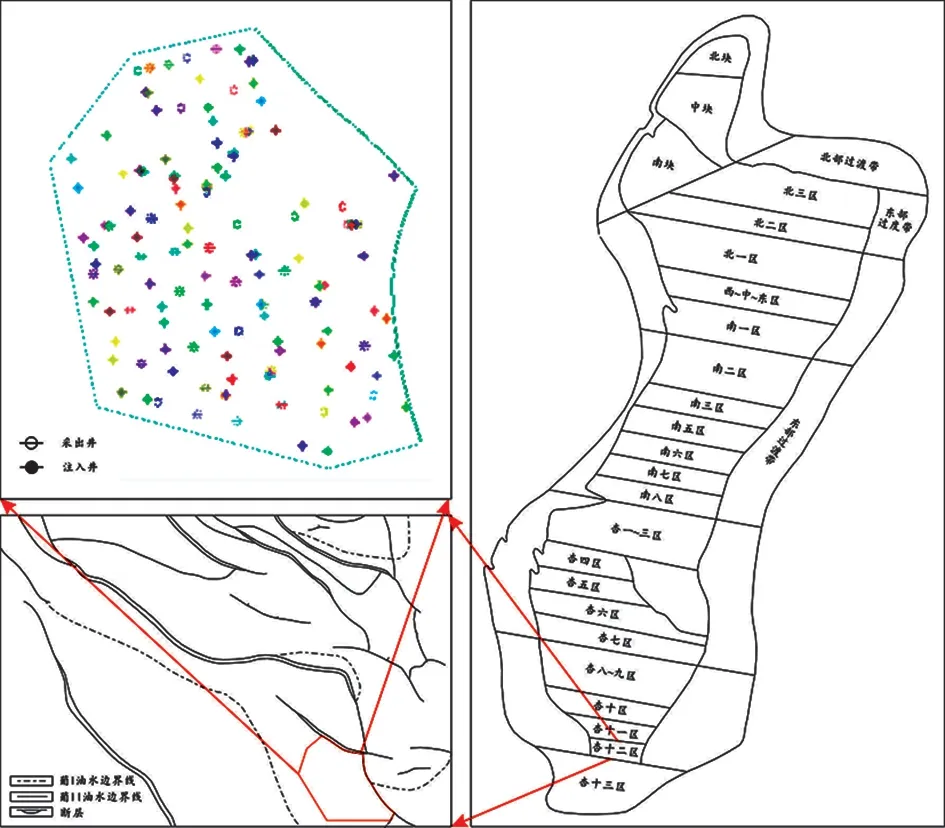

杏树岗构造位于大庆长垣,北部连接萨尔图构造,南部紧邻太平屯构造。图1 为杏十二区地理位置示意。由图1 可看出,杏十二区位于杏树岗背斜构造的倾没端,构造西翼走向较陡,东翼则较为平 缓[6⁃7]。

图1 杏十二区地理位置示意Fig.1 Geographical location map of Xing Twelve area

1.2 储层沉积特征

杏树岗油田属于早白垩纪中期松辽盆地水退转为水进形成的河流⁃三角洲沉积。储层形成于青山口组水退旋回晚期至姚家组⁃嫩江组水进旋回早 期[8⁃9]。

研究区发育萨、葡两套油层,葡I 油层为大庆长垣葡I1-4 大型河流⁃三角洲沉积体系的一部分。杏十二区纯油区储集层位于中生界白垩系下统姚家组⁃青山口组,沉积体系为河道砂体、分流河道砂体、河口砂坝砂体、三角洲前缘砂体交错组成的大型复合三角洲[10]。由于沉积环境差异,油层组表现为垂向上不同油层储层物性及隔层变化较大。

2 油层选层及上返时机

2.1 油层选层

2.1.1 渗透率 在多层组合开发时,渗透率极差越大,渗透率越好的油层采收率越高[11]。统计杏十二区葡I1-2 层系渗透率在(50~200)×10-3μm2时,总厚度占比72.8%,平均渗透率为(120~260)×10-3μm2,平均突进系数为1.0~5.0,非均质性较强。根据杏十二区理念吸水剖面资料统计表明,层系内渗透率极差越大,吸水厚度比例越小。

2.1.2 组合界限 为了使组合后的聚驱控制程度达80% 以上,综合研究组合界限为:①层系组合后油层层数小于10 层,油层有效厚度一般大于5 m。②每套层系之间有10 m 以上的隔层。③组合后渗透率极差小于5。

2.1.3 注采井距 当油藏进入高含水期时,剩余油呈高度分散状态,分布于未动用的低渗透薄层、表外储层、砂体的边界部位[12],经多次井网加密后,注采井距一般保持在150 m 左右,试验目的油层为葡I3 层,上返目的油层为葡I1-2 层,采用注采井距120 m 的五点法面积注采井网。

2.2 合理上返时机

考虑到试验周期和强注强采的特点以及油水井使用寿命,在选择聚驱上返时应该综合考虑原聚驱层采出程度以及经济极限产油量。当原聚驱层聚驱效果差、产油量增加幅度小时,进行上返注聚开发。

3 模型建立与拟合情况

3.1 模型的建立

开展杏十二区块多学科油藏数值模拟,模拟区开发面积6.20 km2,地质储量为283.45×104t,注采井共132 口,划分网格时,考虑沉积物源方向、流体供给方向、网格类型及大小等因素,将模拟区萨Ⅱ、葡I-Ⅳ层精细划分为58 个沉积单元作为模拟层。考虑开发井网和断层的因素,将平面上的网格步长设为10 m × 10 m,网格数为121× 151× 58= 1 059 718 个,数值模型中网格步长为20 m×20 m,划分网格61×75×58=265 350 个。

3.2 历史拟合

拟合的地层参数越符合实际,进行的各种方案预测就越可靠。对实验室测得的相对渗透率曲线进行归一化处理,使整体曲线平滑,防止插值计算中不合理数据点造成拟合偏差,从而减少计算时间,提高计算精度,在液量初步拟合的基础上,转入含水率、压力等拟合,见表1。

4 试验区油层上返参数优选

根据试验区数据计算其采出程度为45.08%,葡I3 层经过聚驱,采出程度最高,达到52.32%,剩余储量较多的仍然是葡萄花油层,单储系数较大。 葡I1-2 层,采出程度仅为37.55%,在各个砂岩层中处于较低水平,具有很大的开发潜力。

表1 定产液历史拟合各阶段拟合指标Table 1 Fitting index of each stage of fixed production fluid history fitting

试验区注聚率98% 时预测结束。在历史拟合基础上,进行后续水驱定产液生产动态指标预测,截止2025 年,其采收率为40.01%。

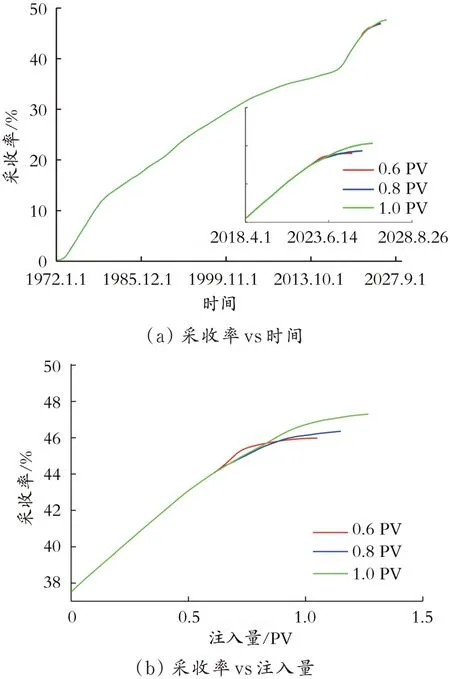

4.1 注入孔隙体积优选

在注入量的优选过程中,注入质量浓度为1 000 mg/L,注入速度为0.16 PV/a,注入孔隙体积分别为0.6、0.8、1.0 PV,对应聚合物用量分别为600、800、1 000 mg/L⋅PV。上返目的油层最终采收率分别为46.02%、46.82%、47.38%,对比水驱方案采收率,提高采收率幅度分别为6.01%、6.81%、7.37%。在注入质量浓度、注入速度一定条件下,聚合物注入量越多,采收率越高,故最优注入孔隙体积为1.0 PV,结果见图2。

图2 不同注入孔隙体积时采收率与时间及注入量的关系Fig.2 Relationship between recovery factor and time and injection quantity with different pore volume

4.2 注入速度优选

注入速度优选共4 种方案,注入质量浓度为1 000 mg/L ,注入量为1.0 PV ,聚合物用量为1 000 mg/L⋅PV,4 种方案的注入速度分别设为0.14、0.16、0.18、0.20 PV/a。上返目的油层最终采收率分别为46.25%、46.82%、47.03%、47.13%。对比水驱方案采收率40.01%,提高采收率幅度分别为6.24%、6.81%、7.02%、7.12%。 在注入质量浓度、注入量一定条件下,注入速度越大,采收率越高,但注入速度超过0.16 PV/a 时,采收率增幅变缓,出现拐点,故最优注入速度为0.16 PV/a,此时开发效果更优,结果见图3。

图3 不同注入速度时采收率与时间及注入量的关系Fig.3 Relationship between recovery factor and time and injection quantity with different flooding rate

4.3 相同注聚量下注入质量浓度优选

在进行注入段塞优选时,首先考虑在相同聚合物用量下的段塞优选,聚合物用量为1 000 mg/L⋅PV,注入速度为0.16 PV/a,注入质量浓度分别为600、800、1 000、1 200、1 500 mg/L。上返目的油层最终采收率分别为46.28%、46.79%、47.38%、47.68%、47.36%,提高采收率幅度分别为6.27%、6.78%、7.37%、7.67%、7.35%。在聚合物用量及注入速度相同的情况下,聚合物质量浓度1 200 mg/L,注入量为0.83 PV 时,采收率最高,达到47.68%。综合对比,聚合物质量浓度过低或过高,都会影响驱替效果,优选后聚合物质量浓度为1 200 mg/L,开发效果更佳,结果见图4。

图4 相同注聚量下采收率与时间及注入量的关系Fig.4 Relationship between recovery factor and time and injection quantity at the same amount of polymer injection

4.4 相同注入量下注入质量浓度优选

在进行注入段塞优选时,应考虑在相同PV 数条件下的段塞优选。在此基础上设计5 种方案,注入量为1.0 PV,注入速度为0.16 PV/a,注入质量浓度分别为600、800、1 000、1 200、1 500 mg/L。上返目的油层最终采收率分别为45.34%、46.34%、47.38%、48.74%、49.37%,对比水驱方案,提高采收率幅度为5.36%、6.33%、7.37%、8.73%、9.36%。在注入量、注入速度一定时,聚合物质量浓度越高、用量越多时,含水率降幅越大,采收率越高。当聚合物用量高于1 200 mg/L⋅PV 时,提高采收率幅度变缓,故优选最佳的聚合物用量为1 200 mg/L⋅PV,开发方案最优,结果见图5。

图5 相同注入量下采收率与时间及注入量关系Fig.5 Relationship between recovery factor and time and injection quantity at the same injection volume

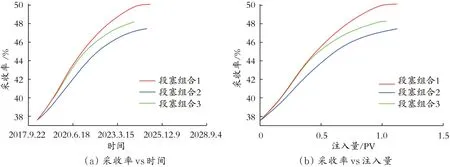

4.5 段塞组合方式优化

在相同聚合物用量条件下,设计3 组不同聚合物质量浓度段塞组合注入方案,方案编号及详细参数见表2。

表2 段塞组合优选方案设计Table 2 Slug combination scheme

在相同聚合物用量下,将不同质量浓度的聚合物段塞按照不同的顺序注入,采收率分别为50.11%、47.56%、48.74%。对比水驱方案,提高采收率幅度为10.10%、7.55%、8.73%。 综合经济因素,优选葡I1-2 目的油层注聚合物量为1 200 mg/L⋅PV,注入速度为0.16 PV/a,注入量为1.0 PV,先注入高质量浓度聚合物段塞,再注入低质量浓度聚合物段塞,结果见图6。

图6 不同段塞组合下采收率与时间及注入量Fig.6 Relationship between recovery factor and time and injection quantity at different slug combinations

5 结 论

(1)提出了一套井网、多套层系、注聚开发、逐层上返开发二类油层的方法,给出了二类油层逐层聚驱上返开发的选层标准与合理上返时机。

(2)对杏十二区葡I1-2 层进行上返注聚开发,当注入量为1.0 PV,注入速度为0.16 PV/a,注聚合物量为1 200 mg/L⋅PV 时,先注入高质量浓度聚合物段塞,再注入低质量浓度聚合物段塞,采收率达到50.11%,与预测水驱采收率相比,提高了10.1%。