抗战时期重庆疏建委员会及疏建范围简述

苏健红 吴广

摘 要:重庆疏建委员会是抗战时期国民政府行政院,为主持重庆市疏散人口及减少空袭损害,组织成立的一个特别行政机构。它的主要职责是承行政院之命,兼受军事委员会之指挥,执行重庆的疏建事宜。该会于 1939年4月10日成立,1939年10月7日奉令撤销,存在时间六个月。国民政府决定迁都重庆后,重庆市仅是一个隶属于四川省政府的省级市。1939年2月,重庆行营结束,此时与国民政府战时首都相匹配的重庆市政府机构还未完全建立起来,重庆市的行政权力处于一个短暂的真空期。重庆疏建委员会的成立,即担负着战时首都的一部分行政职责,起着承上启下的作用。本文拟对重庆疏建委员会成立背景、疏建区范围、环渝各县与重庆市关系等方面进行初步探讨。

关键词:疏建;疏建范围;环渝各县

一、重庆疏建委员会成立历史背景

1937年7月7日,全面抗战爆发。随着战事蔓延,华北、上海、南京等国土相继沦陷,国民政府决定西迁,以四川、重庆为抗日民族复兴的根据地,用空间换取时间,坚持长期抗战。

早在1935年国民政府军委会委员长蒋介石入川整顿川政时,即认定四川为民族抗战复兴基地,因四川地大、物博,人口众多,足以支援长期作战;且四川深处内陆,不致遭敌人直接威胁。1937年7月,川、康军事整理完成,为抗战复兴基地奠立了坚实的基础。1937年11月9日,四川省主席刘湘曾专程赴南京,力促国民政府西迁四川。1937年11月17日,国民政府主席林森率文官处、主计处部分职员启程赴渝,国民党中央党部同时决定移驻重庆。

1937年11月20日,国民政府在途经汉口时发表《国民政府移驻重庆宣言》:

为适应战况,统筹全局,长期抗战起见,本月移驻重庆,此后将以更广大之规模,从事更持久抗战。……此次国府移渝,随主席同来者约十余人。文官、参军、主计三处职员,定在二十九、三十两日,分乘民政、民贵轮到渝。国府预定十二月一日开始办公。至各院、部在渝开始办公之日期,则视到达之早迟而定。[1]

1937年12月1日,国民政府开始在重庆办公。同日,行政院通电知照各单位:“各省市政府、西康省委员会、威海卫管理公署:本院依照中央决议,兹经移渝办公,特电知照,并饬属知照。”[2]

国民政府迁都重庆后,重庆行政地位提高,市区人口激增。尽管如此,重慶市的实际行政地位仅是一个隶属于四川省政府的省辖市,重庆市的行政权力掌握在强大的军事委员会委员长重庆行营手中,与国民政府战时首都地位不相匹配。

1938年至1939年期间,国民政府对重庆市政府从机构设置到人事进行了一系列调整和改组。

重庆市的政府机构改组应该始于1938年国民参政员胡景伊等21人在武汉国民参政会期间提交改重庆为甲种市,直隶行政院的提案。该提议案经国民参政会决议,陈准国防最高委员会交行政院审议。

1938年9月,行政院第三八四次会议在重庆召开,行政院院长孔祥熙提出改重庆为行政院直属市的提案:“查重庆市位于扬子、嘉陵二江合流之口,当水陆交通总汇之冲,经济上原属西南之重要商埠,近更成为后方政治中心,户口剧增,事务繁重,殊有充实其机构,以次应付特殊情形之必要。参政员胡景伊等二十一人建议改重庆市为甲种市一案,经参政会议决陈由国防最高委员会交院参考,尤属切合现实需用。惟该市隶属,可仍照旧,毋庸改变。但其组织、拟暂准援照直属市之组织,将所属局长改为简任待遇,并除原有警察局外,增设社会、财政、工务、卫生四局。市组织法第九条列举各款,除营业税外,均划为市财政收入,并由中央酌予补助,但会计独立,会计主任由国民政府主计处派员充任。该市仍隶属于四川省政府,惟为增加行政效率,以赴紧要事功起见,该市政府遇必要时,得经函本院秘书处转呈核示,同时呈报四川省政府。当否,应请公决。”[3]

重庆市政府奉令后,即于1939年1月起按照甲种市即特别市之规格扩大市政府组织,将原有教育、社会两科合并改为社会局,财政、工务两科扩大为财政、工务两局,警察局保留并扩充其内部组织,另增设卫生局及会计室,保留秘书处,财政独立收支,未设立教育局。

1939年4月29日,国民政府行政院院长孔祥熙在国防最高委员会第五次常务会议提议并获得通过:“查重庆向为西南重要商埠,现已蔚成政治文化中心,该市政府组织虽援照直隶市组织,因事务日繁,其行政系统及政权,亟须明确规定,以资运用,兹为促进行政效率,适应实际需要,拟即将该市改为直隶行政院之市。”[4]“国防最高委员会第五次常务会议记录……讨论事项(四)、委员兼行政院院长孔祥熙提议:重庆市现已蔚然成政治文化中心,为适应实际需要,拟请将该市改为直隶行政院之市。决议,通过。”[5]

1939年5月5日,国民政府在日军对重庆实施“五三”“五四”严酷大轰炸的次日,发布改重庆为行政院直属之甲种市的明令:“查重庆市现经改为直隶于行政院之市,应即通行饬知。除明令公布外,合行令仰知照并转饬所属一体知照。此令!”

在人事方面,1938年8月1日,国民政府行政院通过“四川省政府改组人事案”, 系抗战爆发后首次对重庆市政府人事进行调整,“四川省政府委员兼主席张群呈请辞职,张群将免本兼各职。此令。四川重庆市市长李宏锟另候任用,李宏锟应免本职。四川省政府委员兼教育厅长蒋志澄另有任用,蒋志澄应免本兼各职。任命蒋志澄为四川重庆市长。”

“军事委员会委员长重庆行营主任顾祝同另候任用,顾祝同应免本职。此令。特派张群为军事委员会委员长重庆行营主任。此令。”[1]

重庆升级为国民政府行政院直辖市后,国民政府再次调整重庆市政府人事。1939年5月9日,国民政府免去蒋志澄原重庆市市长职务,另任命原军事委员会委员长重庆行营副主任贺国光为重庆市市长,5月15日贺国光正式履职。

1939年12月21日,国防最高委员会第二十二次常务会议通过“国民政府关于重庆市市长贺国光另有任用,应予免职,遗缺以吴国祯继任”[5]的任免案。至此,重庆市真正进入抗战时期,也是近代以来重庆市现代城市管理的黄金时代。

1938年12月8日,蒋介石在南岳军事会议以后,率国民政府军事委员会从桂林抵达重庆,在原重庆镇守使署旧址办公。

国民政府军事委员会移驻重庆后,主持西南政治、军事、经济、教育、交通长达三年之久的军事委员会委员长重庆行营于1939年1月31日奉令撤销。

国民政府军事委员会移驻重庆与重庆行营奉令结束,而此时与国民政府战时首都相匹配的重庆市政府机构还未完全建立起来,重庆市的行政级别与战时首都地位严重不相称,重庆市的行政权力处于积弱的重庆市政府和强大的重庆行营结束之后的一个短暂的行政真空期。与此同时,日军对战时首都重庆及西南大后方的空中威胁日益加剧。

国民政府重组重庆市政府,以使其行政地位与战时首都相称,成立拱卫战时首都的军事机构重庆卫戍司令部,同时还成立了一个特殊的、过渡性的、隶属于国民政府行政院的行政机构重庆疏建委员会,专门指挥重庆及统制重慶市及周边区县人口疏建事宜,即重庆疏建委员会。

二、重庆疏建委员会成立经过简述

重庆疏建委员会是国民政府行政院为主持重庆市疏散人口及减少空袭对重庆的损害,组织成立的一个专门行政机构。该会的主要职责是承行政院之命,兼受军事委员会之指挥,执行疏建事宜,对于地方军警机关及其他有关各县县政府,得以命令行之。该会于1939年4月10日成立,1939年10月7日奉国民政府行政院令结束,存在时间6个月。

1939年3月28日,国民政府行政院会议通过了《重庆疏建委员会组织规程》和《防空疏散区域房屋建筑规则》,决定设置重庆疏建委员会,作为主持重庆疏散人口及减少损害的临时最高机关。

1939年3月30日《中央日报》公布了《重庆疏建委员会组织规程》,1939年4月5日,国民政府行政院正式发布《重庆疏建委员会组织规程》公告,规定了重庆疏建委员会的人员、机构组成、运行、职责等。

《疏建委员会组织规程及防空疏散区域建筑规程》[4]如下:

1.行政院为主持重庆市疏散人口及减少空袭损害,设重庆疏建委员会;

2.该会的主要职责是承行政院之命,兼受军事委员会之指挥,执行疏建事宜,对于地方军警机关及其他有关各县县政府,得以命令行之;

3.该会设主任委员一人,以重庆卫戍司令兼之,副主任委员设三人,以重庆市市长、重庆警备司令、重庆市党部主任委员兼之,委员若干人,由会就有关各县县长暨其他机关人员中选聘之;

4.该会内设总务、警备、交通、工程、经济调查等六组,每组设组长一人,副组长一人或二人,组员若干人,分别办理有关疏散的各项事宜。

1939年4月10日,重庆疏建委员会正式成立。重庆卫戍总司令刘峙兼任主任委员,以重庆市市长蒋志澄(5月9日后调整为贺国光)、重庆警备司令李根固、重庆市党部主任洪兰友分别兼副主任委员。会内下设总务、警备、交通、工程、经济、调查、宣传组,每组设组长一人,副组长一人或二人。总务组长王遵五,副组长杨学渊、朱育万;警备组长戚文烈,副组长袁家佩、王金淦;交通组长庄达,副组长许行成、汪积之;工程组长吴华甫,副组长潘廷梓;经济组长刁培然,副组长何福元、段鹏程;调查组长徐中齐,副组长王克全、吴光韶;宣传组长郭一予,副组长吴云峰、侯裁葡[6]。

重庆疏建委员会同时遴聘当时社会名流担任委员会员,包括温少鹤、康心如、郑壁成、冯一飞、潘益民、叶琢场、陈行、徐维明、蒲心雅、何廉、吴国祯、罗贡华、端木恺、汪云松、朱叔痴、文化成、赵资生、肖同兹、王光、林继庸、陈介生、吴人初、薛次莘等50余人[6]。

重庆疏建委员会与重庆卫戍总司令部及重庆市政府等机构一样,是抗战时期重庆重要的疏散机构,是重庆战时消极防空体系的重要组成部分。

1939年4月16日,重庆疏建委员会召开第一次全体委员会议,确立了疏建工作的三项原则:“(1)保障人民安全、减少空袭损害;(2)维持重庆市内必要之繁荣;(3)开拓农业生产,促进乡镇之发展。”[6]

重庆疏建委员会成立后,即遵循疏建工作的三原则,主持重庆市区及各疏建区的火巷开辟、市民疏散、防空洞建设等工作,最重要的是制定重庆疏建方案。

1939年5月8日,重庆“五三”“五四”大轰炸惨案发生的第五天,重庆疏建委员会令重庆市政府转令市工务局拟具《重庆疏建委员会疏建方案》:

重庆疏建委员会关于审查本会拟具疏建方案给工务局的训令

案查本会第二次委员会议交议事项,据总务组拟具本会疏建方案请推定委员会审查一案,业经决议原则通过,交有关各组斟酌实际情况办理等主纪录在卷。除分令外,合行检发原方案令仰该组即便查照办理,据报为要。

此令

中华民国廿八年五月八日

主任委员 刘峙

副主任委员 蒋志澄、李根固、洪兰友 [7]

1939年6月14日,重庆疏建委员会对外公布《重庆疏建委员会疏建方案》[8]。如下:

重庆疏建委员会疏建方案

(中华民国廿八年六月拾四日)

第一 方针

一、本会遵奉委员长蒋迭次命令,以使重庆市人口、物资避免空袭损害之目的,依重庆现有五十余万人之总数,以百分之二十,向重庆近郊三十里以内地区;以百分之三十乃至百分之三十五,向扬子江、嘉陵江两岸;以百分之二十五乃至百分之三十,向成渝、川黔两公路两侧及疏建区域内之长寿、巴县、江北、合川、铜梁、璧山、永川、江津、綦江等县境内较大乡镇,限于五月卅一日以前,分别陆续实行疏散。

二、为达成疏建目的,一面由政府出资奖励投资之方法,从速择地建造新村,一面令疏建各区县于县城附近及各重要乡镇设法让出相当房屋,以利容纳。

第二 疏建地区

一、基于上述方针,选定疏建地区如下:

甲、主要疏建地点

(1)重庆近郊(三十里以内)

(长江以南)

大佛寺、盘龙山、龙谭镇、鸡冠石、清水溪、大兴场、新铺子、鸡顶项、迎龙场、□□□、土地垭、长生场、云家桥、金沙垭、马家店、青龙岗、土桥场等处。

(嘉陵江以北)

头塘、回龙场、万峰寺、仁和场、鸳鸯场、观音桥、九龙场等处。

重庆市以西

浮图关、红岩嘴、土沱、小[龙]坎、歇台子、草垫子、石桥铺、上桥场等处。

(2)水道

(扬子江两岸)

蔺市、石家沱、长寿、洛碛、木洞、唐家沱、渔洞溪、仁沱场、江津、龙门滩、双河场、德兴场、油溪、白沙等处。

(嘉陵江两岸)

瓷器口、悦来场、水土沱、黄桷树、北碚、草街子、合川等处。

(3)公路

川黔路

鹿角场、界石、龙岗场、綦江、桥坝河等处。

成渝路

接龙场、璧山、来凤驿、永川、及大庙场 、虎峰场、铜梁等处

乙、次要疏建地点

江北、巴县、合川、璧山、铜梁、永川、江津、綦江、长寿等县境内,除指定之主要疏建地点外,交通便利之各较大乡镇。

……

第三 部署及任务

其一、警卫配置

……

廿一、警卫区域之划分,依重庆卫戍总司令部卫戍配置之所定,其兵力依左列规定,统于五月十日以前,配备完毕。

1.渝市警备司令于重庆近郊派出所要兵力,担任治安之维护。

2.渝北警备司令,于长寿、木洞场、瓷器口、北碚、合川、青木关、璧山、大庙场、铜梁等处,派出所要兵力,担任附近零匪之清剿与维护水上公路之安全。

3.渝南警备司令,于南温泉、界石、綦江、来凤驿、永川、渔洞溪、江津、白沙等处,派出所要兵力,担任附近零匪之清剿与维护公路水上之安全。

4.长寿、江北、巴县、綦江、江津、永川、璧山、铜梁、合川各县长于所警境内交通便利各重要乡镇酌派保安队,或自卫队,协助军队清剿匪患,并负严格缉盗窃之责。凡交通要道及县境接壤之区,应实行联防会哨与巡逻。

5.川江航务管理总处对疏建区内之水上治安,应派队游弋。负责维护。

……

这是一份非常重要的具有指导意义的疏建方案,它比1938年10月由军事委员会委员长重庆行营公布的《渝市人口疏散方案》更为具体详尽。在重庆市区人口疏散、機关团体、学校、金融机构等的疏散、疏建地点、疏建地房屋的建造办法和规则,疏散程序、疏建区的治安维护、卫生设备、教育设施、交通通讯、邮政、合作社及人民贷款等方面作了十分详尽的规定。

重庆疏建委员会成立后,遵循疏建工作的三个原则,指导、监督重庆市及各疏建区开辟火巷、疏散市民、防空洞建设,是战时首都消极防空的重要组成部分。重庆疏建委员会的成立,是特殊历史时期的特殊产物,它作为一个上升到国家安全战略的临时机构,几乎与重庆卫戍总司令部前后成立,直隶国民政府行政院,主任委员由重庆卫戍总司令部刘峙兼任,担负并履行着重庆市政府的一部分行政职责,在重庆抗战时期的行政制度史上具有过渡性质,起着承上启下的作用。

三、重庆疏建范围及环渝各县简述

重庆疏建委员会根据《重庆疏建委员会疏建方案》部署及任务第五条第33、34款规定,部署环渝各县的疏建工作。

1939年5月30日,重庆疏建委员会颁布训令,在巴县等九县(巴县、江北、长寿、合川、璧山、江津、綦江、永川、铜梁等县,后文将专门叙述)分设驻各县区办事处,并颁发办事处组织纲要。根据重庆疏建委员会训令,驻县区办事处处长由各县长兼任,办事处归重庆疏建委员会指挥,主要维持地方治安,保甲编查、人口疏散指导、保护交通通讯、区域规划、建设材料、粮食、燃料征集运输、平衡物价、祠堂、寺观、民间公房统计、款项计划分配、宣传等事项。根据情况需要,可以召集当地党政军各界各团体联席会议商讨有关事宜。重庆疏建委员会由重庆市到环渝各县的整个疏建区组织系统部署完毕。

重庆疏建委员会所划分的疏建范围,大大超过了当时重庆市行政区划范围,依国民政府的市组织法相关规定,重庆疏建委员会副主任委员、重庆市市长贺国光并不能统制整个疏建区的疏建工作,重庆市的行政权力并不能执行到除重庆市管辖范围之外的区域,为了解决这个尴尬状况,国民政府曾先拟任命重庆市市长贺国光担任四川省第三行政督察区督察专员,后觉不妥,改派贺国光兼任卫戍副总司令并指挥环渝各县编制疏散工作。

重庆市政府贺市长元靖兄勋鉴:

台端五月十九日报告,为市长兼任专员不无窒碍,可否改以市长兼任卫戍副总司令名义指挥环渝各县编制疏散事宜,批乞核示,等由。一件。经由厅签奉批示“如拟”,等因。除由会令饬四川省政府及有关各区行政专员知照各县县政府遵照暨分行重庆卫戍总司令部外,相应电达,即希查照。张群,三十一,国文。[9]

1939年5月31日,1939年6月2日,国民政府军事委员会委员长蒋介石以国防最高委员会名义发布训令,任命重庆市市长贺国光兼任重庆卫戍副总司令并指挥环渝各县办理编制疏散事宜:

令重庆市市长兼卫戍副总司令贺国光:

查重庆疏散事宜亟应切实上紧办理,兹为统一事权,督饬进行,所有环渝之巴县、江北、长寿、合川、璧山、江津、綦江各县有关统制疏散工作,着受受该市长兼卫戍副司令指挥,俾卫迅赴事机。除令各该县政府遵照暨分行四川省政府及有关专员知照外,合行令仰遵照。此令。

委员长 蒋中正

中华民国二十八年五月三十一日[10]

1939年6月2日国防最高委员会训令:

令重庆市市长兼卫戍副总司令贺国光:

关于环渝之巴县、江北、长寿、合川、璧山、江津、綦江各县统制疏散工作应受该市长兼卫戍副司令指挥,经以国文字第一九七二号训令遵照在案。兹查尚有永川、铜梁两县亦在环渝各县之列,所有该两县统制疏散事宜着并受该市长兼卫戍副司令指挥,以便督促除令各该县政府遵照暨分行四川省政府第三区行政督察专员知照外,合行令仰遵照。

此令。

委员长蒋中正[10]

1939年6月6日,国民政府行政院也发布“吕字5983号”训令:

准国防最高委员会秘书厅公函,奉委员长谕,重庆疏散事宜,亟应切实上紧办理,兹为统一事权,督促进行起见,所有环渝各县有关统制疏散工作,着受重庆市市长兼卫戍副总司令贺国光之指挥,俾卫迅赴事权。等因,奉此。除分行重庆疏建委员会及重庆市政府外,合行令仰知照。

此令

院长孔祥熙

内政部长何键[11]

1939年6月7日,重庆市政府建议补充永川、铜梁两县编制疏散工作事宜归重庆市市长指挥:

重庆卫戍总司令刘钧鉴:

四川省政府第三区行政督察专员公署、

重庆疏建委员会、重庆空袭救济联合会、

永川、铜梁县政府

巴县、江北、长寿、合川、璧山、江津、綦江县政府

本市各局局长鉴:

案奉国防最高委员会二十八年六月二日国文字第二零一七号训令开:关于环渝……等因,奉此。除呈复暨分电外,理合电请特电奉达,相应电达,特电知举、俯赐指示,即希查照为荷。重庆市市长兼卫戍副总司令贺。

中华民国二十八年六月[11]

自此,重庆疏建委员会所称环渝各县为巴县、江北、长寿、合川、璧山、江津、綦江、永川、铜梁九县。

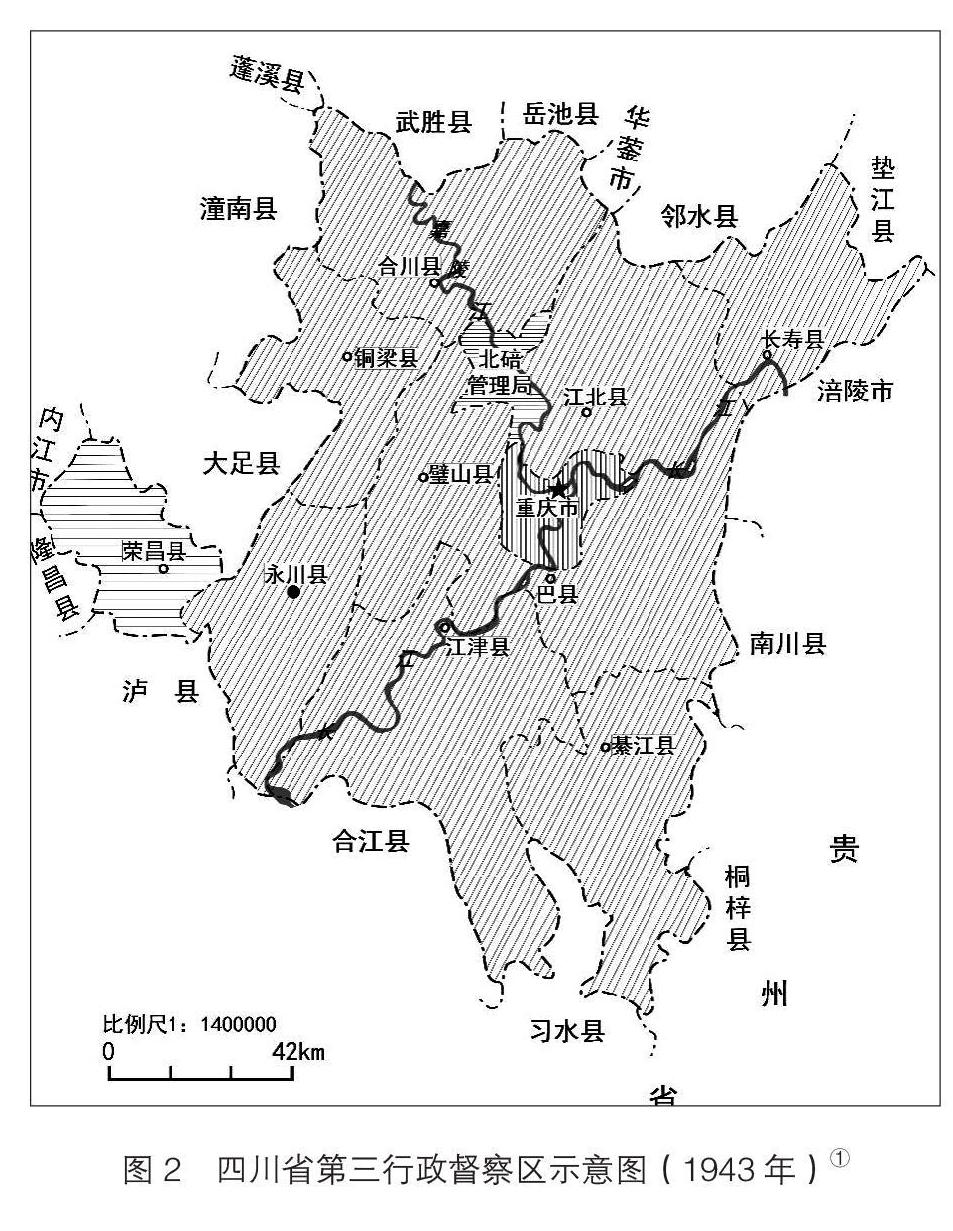

结合上述档案里所指环渝各县和作者根据《重庆疏建地区一览表》查阅20世纪80年代以后重庆各区县编纂的相关县志整理出的《抗战时期重庆疏建委员会疏建区地名表》相对照,发现重庆疏建委员会的疏建范围,基本上都在四川省第三行政督察区所辖县(局)范围内,因此可以基本断定,国民政府与重庆市政府往来公文档案里所称环渝各县是四川省第三行政督察区所辖各县的别称,除距离重庆市稍远的荣昌县不在环渝各县范围外,另有长江上游与长寿相邻的涪陵蔺市等场镇在重庆疏建区范围内。

四川省第三行政督察区的设立,要追溯到国民政府统一川政。

众所周知,20世纪初至30年代早期,四川省很长一段时间里陷于军阀割据和军阀混战之中。1934年底,国民政府以整顿川政、清剿红军为名,派国民政府军事委员会参谋团入川。1935年11月1日,国民政府将入川参谋团改组为国民政府军事委员会委员长重庆行营,蒋介石亲自主持,顾祝同为主任,贺国光为参谋长,杨永泰为秘书长,提出 “改革四川的政治、整顿四川的军队、开发四川的交通、统一四川的币制、转移四川的风气”等主张。国民政府在整顿川政时的两个主要措施,其一是成立四川省政府,1935年2月,四川省政府在重庆成立,6月,省政府西迁成都。其二是废除防区制,在四川省全面推行行政督察区制度。1935年4月,国民政府按照行政院所颁布的《行政督察专员公署暂行条例》,将四川省划置为18个行政督察区,每区设专员公署,作为省政府派出机构;同时改川边特别行政区为西康行政督察区,以此将四川省的行政体制纳入国民政府统一的行政制度管理体系中。

与重庆紧密相关的行政区划,即四川省第三行政督察区。四川省第三行政督察区辖10县一区,即永川县、巴县、江津县、綦江县、璧山县、铜梁县、长寿县、江北县、合川县、荣昌县及嘉陵江三峡乡村建设实验区。[12]划分和设置的理由是“第三区亦为成渝交通要道,政治、建设应与二区同为各区冠冕。区内永川、荣昌、铜梁、大足、璧山等县境接东、西山,匪风素炽,关于地方治安,应有通力合作的必要。江北、巴县为长江与嘉陵江合流总汇;江津、綦江为入黔孔道,实与永川、巴县两县接壤;合川当三江之口,毗连铜梁、大足、江北、璧山,故划分一区。永川在本区为要冲,故设专员公署” [13]。

1939年3月,北碚被划定为国民政府中央党政机关迁区;同年6月,重庆疏建委员会划定北碚及北碚所属黄桷树等地为主要疏建区。1942年3月,四川省政府报经国民政府行政院批准,撤销嘉陵江三峡乡村实验区,设立北碚管理局,享县级待遇,隶属四川省政府,受四川省第三行政督察区所督察。四川省第三行政督察区增加到九县一局。

其实从历史上看,至少明清时期到民国初年,重庆市行政区划与环渝各县有着悠久的历史渊源。

譬如明代重庆府时期(1371—1644),重庆府直辖11县[14]:巴县、江津、璧山、永川、荣昌、大足、安居(今铜梁)、綦江、长寿、(南川、黔江);辖3州:合州、(涪州、忠州)。除南川、黔江、涪州、忠州外,其余各县州均属四川省第三行政督察区范围。

清(1644—1911)重庆府直辖一厅即江北厅;辖11县[14]:巴县、江津、长寿、綦江、永川、璧山、铜梁、大足、荣昌、(南川、定远);辖二州:合州、(涪州)。也是除南川、定远、涪州外,属于四川省第三行政督察区范围。

民国三年(1914),改川东道为东川道,东川道辖36县[14]:巴县、江津、綦江、永川、荣昌、大足、璧山、江北、合川、铜梁、南川、涪陵、奉节、巫山、巫溪、云阳、万县、忠县、丰都、垫江、梁山(今梁平县)、酉阳、秀山、黔江、彭水、石柱、城口、(以下的县其治地不在今重庆市辖区内)武胜、開县、达县、东乡、开江、渠县、大竹、万源,更是囊括了今天重庆直辖市全部范围。

四川省第三行政督察区所辖九县一局,即指环渝各县,在抗战期间,是重庆卫戍司令部拱卫重庆的重要外围区域和主要疏散区域,也是重庆疏建委员会规定的次要疏散区。

环渝各县在行政上归四川省政府管辖,国民政府行政院令重庆市市长兼任卫戍总司令,指挥环渝各县疏建工作,给重庆市长一个临时指挥环渝各县疏建事宜权力平台,指挥权限也仅仅局限在疏建范围和重庆疏建委员会期间。1938年10月2日,国民政府军事委员会委员长重庆行营制定并颁布的第一份重庆市人口疏散办法《渝市人口疏散办法》,第六条规定:

(重庆)疏散人口暂指定分向长江、嘉陵江上下游及成渝、川黔两公路旁各县县城及附城地带暨重庆市各防护区迁移,并令饬各该县限期将该县能容迁移人口数量调查明确,迅速具报。[15]

相比,国民政府军事委员会重庆行营公布的这个范围,大体就是本文中的环渝各县范围,即四川省第三行政督察区所辖范围,也与重庆疏建委员会公布的范围大体一致,只是前者比较笼统,后者细化到具体的县和场镇。

重庆疏建委员会所规定的重庆疏建范围一存在到抗战结束。

重庆疏建委员会将环渝各县(即四川省第三行政督察区除荣昌县外其余各县)划分为疏建范围的设置,是国民政府设计的拱卫战时首都重庆重要的一环,这个范围从历史上就和重庆有悠久的渊源,环渝各县及其场镇由于环绕重庆周遭,在地理位置、交通运输、粮食供应、人员疏散安置及军事捍卫重庆安全等方面有天然的地理、交通和物产优势,使战时首都重庆的战时反轰炸方面的行政管理较为合理和科学,我们也可藉此延伸考察国民政府行政督察制度在战时首都的实践,它的运行状况、行政效率及1949年以后中华人民共和国行政区划制度对此的借鉴和影响,最终形成今天重庆直辖市行政区划的格局的前因。

四、 重庆疏建委员会结束

1939年10月9日,重庆疏建委员会完成其历史使命,宣布结束。

1939年9月16日,重庆疏建委员会向国民政府行政院第十五次委员会议决议提交结束该会及该会结束后工作移交事宜并呈报国民政府行政院核准,获得通过。

1939年9月19日,国民政府行政院院长孔祥熙签署给重庆市政府的训令,讨论重庆疏建委员会结束事宜。经国民政府行政院院第433次会议决议:

(一)该会结束会务照准。(二)居住证及水陆检查哨事宜,请重庆卫戍总司令部接办,所需经费在该会节余经费下开支,据实报销。(三)调查组事宜,由重庆市政府接管,该市政府接收疏散工作,不得增加人员与经费,其每月所需经费,亦不得再向本院请领。(四)所有出力人员及部队,应由该会查明报院嘉奖。(五)余照所拟结束办法办理。除分报国防最高委员会、国民政府备案,并分函军事委员会、重庆卫戍总司令部及分令内政部、财政部暨指令外,合行令仰知照。此令。

院长 孔祥熙

中华民国二十八年九月十九日

1939年10月7日,国民政府行政院正式宣布重庆疏建委员会将于1939年10月9日结束:

令重庆市政府:

据重庆疏建委员会奉令四月十日成立,所有工作计划,策定疏散建设,同时并举。不意五月三、四两日,遭敌机之惨炸,不得不应时势之需求,作紧急之措置,遂改疏散应先于建设,秉此实施,历五阅月,其于疏散部分,虽未能如所预期,而自五四以后,历次空袭死伤人数,均见递减,不无微效。至于建设部分,曾经六月三日本会第三次委员会会议决议,推国光拟定详细计划,以便核议次第施行在案。嗣于九月七日奉钧院吕字第一零二五零号训令开:重庆郊外市场营建委员会组织规程案,经交付审查,应准照审查意见办理,除分行各审查机关外,合行抄发审查纪录,令仰知照。此令。等因。计抄发审查纪录一件,奉此,自应遵办,从此本会之建设任务,当可解除。而疏散任务,又多由重庆卫戍总司令部与重庆市政府分别执行。本会似可不必再负监督之责。且本会经费预算原定为六个月,应至十月九日即行终止,拟在节省支出原则之下,不再追加预算,实行裁撤,将事务集中于主管机关统筹办理,以一事权。惟念建设部分,虽已确定办法进行,而疏散部分尚有未完工作,如居住证之有效期间,仅规定为六个月,并未确定统一之起迄月日。本会依据法令之执行,六个月有效期间,自应以填发之日起算,最初核发者为本年六月,其失效期应在十二月,故填发有先后,失效自无整一之定时,且六个月届满之后,是否即行废止或另行换发尚未规定,依其重要性言之,其效力应于抗战期相终始。盖因此次举办疏散,原为减少空袭损害,抗战一日不结束,行都之空袭顾虑,即一日不能消除,市内人口之统制亦不能中途放弃,否则已被疏散者均无限制的纷纷重返市区,以狡黠之暴敌,恐将来再于市内逞残酷之兽性,难免重演五三、五四之惨剧,如此则数月来消耗许多人力、财力所获得之疏散成效,与钧座爱护人民之苦心,均等浪费,所以居住证之有效期间,并有延长之必要,即不例外延长,亦不能与本会结束之日同时失效。不过此项工作之繁与经费之巨,非某机关可以无条件可能接收兼办者,必须酌增人员与经费乃于事有济,谨拟具结束办法如左:

一、援用中央最近规定党政军机关不必要之事业费及骈枝机关应严格裁减,将其事务集中于各主管机关统筹办理之例,本会拟于十月九日实行结束撤销之。

二、本会主管事务,除建设部分另有规定外,疏散部分,大部工作系由重庆市政府所属之各局执行。拟即交由该市政府接收(酌增人员与经费)继续办理,以竟全功,其每月所需经费,仍向行政院请领。

三、本会撤销后,关于本会原定各种章则,未经接办机关呈准修正以前,仍应继续发生效力。

四、关于警卫、交通两组主管事宜,移交重庆卫戍总司令部接办。

五、关于工程、经济两组,原为重庆市政府工务、财政两局兼办,其主管事宜仍着秉承市政府命令办理。

六、关于调查组主管事宜及由重庆卫戍总司令部所办之居住证与水陆检查哨,如不即时撤销,在重庆市政府对于办理此项工作人员经费未增加以前,暂由重庆卫戍总司令部指挥办理,但重庆卫戍总司令部在暂办期间,所需之经费,得在本会节余经费项下开支,据实报销。

七、新組营建机构未成立以前,本会结束后关于建设部分事宜,除市区内由重庆市政府办理外,其属于各县区者,暂由重庆卫戍总司令部督饬各县办理。

以上各项曾于九月十六日提交本会第十五次委员会议决议,呈报行政院核示等语纪录在卷,所请结束本会务各缘由,是否有当,理合具文呈请鉴核示遵。等情;据此。经提出本院第四三三次会议决议:(一)该会结束会务照准。(二)居住证及水陆检查哨事宜,请重庆卫戍总司令部接办,所需经费在该会节余经费下开支,据实报销。(三)调查组事宜,由重庆市政府接管,该市政府接收疏散工作,不得增加人员与经费,其每月所需经费,亦不得再向本院请领。(四)所有出力人员及部队,应由该会查明报院嘉奖。(五)余照所拟结束办法办理。除分报国防最高委员会、国民政府备案,并分函军事委员会、重庆卫戍总司令部及分令内政部、财政部暨指令外,合行令仰知照。此令。

院长 孔祥熙[7]

1939年10月7日,重庆市政府分别给重庆市政府下属各局(除警察局外)发布市政府奉行政院令结束重庆疏建委员会的训令,另专门给重庆市警察局发布同样的训令,并专门申明重庆疏建委员会结束以后的移交和调查事宜由重庆市警察局接办。存在6个月时间和重庆疏建委员会完成其历史使命,宣布结束。

重庆市政府关于奉行政院令结束疏建委员会事宜

给所属各局的训令

1939年10月7日

令本市各局(警察局不发):

案奉行政院廿八年九月廿九日吕字第一一八零号训令开:“据重庆疏建委员会……知照。”等因,奉此,自应遵办。关于调查组事宜,除饬由警察局接办,并分令外,合行令仰知照!

此令

令本市警察局:

案奉行政院廿八年九月廿九日吕字第一一八零号训令开:“据重庆疏建委员会……知照。”等因,奉此,自应遵办。关于调查组事宜,着由该局接办,除俟该会移交,再行饬遵并分令外,合行令仰知照!

此令[7]

1939年10月14日,国民政府行政院专门就环渝各县疏建事宜致函重庆市政府,根据国防最高委员会秘书厅公函,环渝各县疏建事宜,由四川省政府督饬进行一案,奉院长谕,交四川省政府及重庆市政府遵照办理。

行政院关于调查环渝各县疏建事宜

致重庆市政府函

1939年10月14日

吕第12716号

国防最高委员会秘书厅公函,环渝各县疏建事宜,仍由四川省政府督饬进行一案,奉院长谕:“交四川省政府及重庆市政府遵照办理”等因,除分函外,相应抄同原件函达查照。

此致

重庆市政府

计抄送原函一件

行政院秘书长魏道明

中华民国廿八年十月十四日[16]

抄原函:

前奉委员长谕,以重庆疏散事宜,亟应切实上加紧办理,所有环渝各县有关统制疏散工作着受重庆市贺市长兼卫戍副总司令之指挥,当经由会分令,并以国文字第一九七二号函达各在案。现重庆市疏散工作已至相当阶段,重庆市疏建委员会,亦告结束,而关于四川全省各大县市疏散事宜,复奉令加紧办理,以后关于环渝各县,除有关重庆市疏建事宜仍照前案办理外,其纯属各该县办理本身疏建事宜,自应仍由四川省政府督饬办理,以清权责而利事成。除代电四川省政府暨分行重庆市卫戍总司令部、市政府并军事委员会查照外,奉谕函达,即请查照为荷。

此致

行政院[16]

重庆疏建委员会结束后,遵照国民政府行政院指令,环渝各县即四川省第三行政督察区(除荣昌县外)包括涪陵的蔺市等各县的疏建事宜归四川省政府管辖,呈奉四川省政府和重庆卫戍司令部备案,并由四川省第三行政督察区署督饬。环渝各县在军事和疏散人口事宜受重庆卫戍司令部指挥直到抗战结束。重庆疏建委员会划定的疏建区疏建范围,一直存在到抗战结束,无重大变化。

重庆疏建委员会结束后,重庆市的疏建工作,按照行政院规定,疏散部分归重庆卫戍司令部和重庆市政府管辖;重庆市的建设部分,则先由重庆市郊外市场营建委员会主持办理,后移交给重庆市政府歌乐山(黄桷桠、唐家沱)郊区办公处。

1940年9月6日,国民政府宣布重庆为中华民国陪都。四川省政府与重庆市政府开始进行省市划界,1940年—1941年,四川省陆续将巴县新丰、高店、石桥、崇文(即后来的黄桷垭)、大兴五乡及龙隐镇划归重庆市;1940年10月至1941年2月,江北县先后将石马河、猫儿石、观音桥、寸灘及恒兴镇(唐家沱)、人和镇等划归重庆市。重庆疏建委员会时期,曾于1939年6月2日重庆疏建委员会第三次会议决议,明确指定时任重庆市市长兼重庆疏建委员会副主任贺国光详细拟定《重庆郊外市场营建委员会规程》,将新划归重庆的部分纳入重庆市的重点规划和建设。“……至于建设部分,曾经六月三日本会第三次委员会会议决议,推国光拟定详细计划,以便核议次第施行在案。嗣于九月七日奉钧院吕字第一零二五零号训令开:重庆郊外市场营建委员会组织规程案,经交付审查……”[7]

1939年7月,重庆郊外市场营建委员会成立着手筹建,1939年8月1日,重庆郊外市场营建委员会在重庆城区大阳沟依仁学校旧址正式成立,主任由重庆市市长贺国光兼任。该会隶属重庆市政府,主要任务为疏散城市人口,在重庆郊外选址规划、查勘设计、修筑建造市场、商场、住宅、工厂等。

1939年8月24日。重庆市市长兼重庆郊外市场营建委员会主任贺国光致函重庆卫戍司令部汇报重庆郊外市场营建委员会成立情形:

重庆卫戍部刘总司令勋鉴 :

查本市为通商巨埠,地密人稠。抗战军兴,来者益众。为减轻空袭损害起见,虽迭奉上峰明令积极疏散人口,无如四乡房屋或建筑未臻完善,或设备过于简单,更就需要数量言之尤感供求不能适应。谨遵市府及疏建委员会转奉委员长蒋手令于本市郊外添建市场,以供需要,藉助繁荣,当组织“重庆郊外市场营建委员会”,选聘有关机关长官、公私阀团领袖暨地方绅耆十八人为委员,由国光兼任主任,于七月一日着手准备,八月一日在大阳沟依仁学校旧址正式成立会所开始办公,并奉市政府刊发木质关防一颗,文曰“重庆郊外市场营建委员会关防”,即于当日启用。除呈报和分行外,特为电达,敬希时赐南针,俾资循率,至为感企。兼重庆郊外市场营建委员会主任贺国光,叩敬。[17]

重庆郊外市场营建委员会成立后,即开始对新划入重庆市的黄桷垭新市场、唐家沱新市场进行选址规划、查勘设计、土地征用等前期筹备工作(歌乐山属于国民政府中央机关迁建区,另有建设规划,不在本文讨论范围)。

1940年11月13日,在重庆市郊外市场营建委员会基础上,为加强对新划入重庆市区的行政管理,重庆市政府第七十次市政会议通过《重庆市政府各郊区办公处简章》:

第一条 重庆市政府(以下简称本府)为推进郊区市政设施起见,得于各重要郊区设立办公处。

第二条 各郊区办公处之管辖范围,以其所在警察区域为范围,但本府认为必要时,得另行划定。

……

拟分别设立重庆政府市歌乐山郊区办公处、重庆政府市黄桷垭郊区办公处、重庆政府市唐家沱郊区办公处三个市设机构。

1941年1月,重庆市警察局开始接收歌乐山、沙坪坝、黄桷垭、唐家沱等新市区,并分别设立警察分局。

重庆市政府为于近郊新设警察分局及管辖界址布告

查本市幅员辽阔,人口增多,为监护周密起见,关于新市区内,应即分区成立分局,以资管理,前经令饬本市警察局速将新市区接收后,参酌区内实际情形,分别组织规划,筹设分局在案;兹据该局呈称:奉令接收新市区增设分局一案,业于二十九年十一月三十日接收完毕,划定歌乐山、沙坪坝、黄桷垭、唐家沱四处,应设分局。按分局番号,以歌乐山、沙坪坝、黄桷桠、唐家沱、寸滩分别为十三、四、五、六分局,并已委定袁复本、萧焰文、葛润身、邹隐樵为第十三、四、五、六分局分局长,于廿九年十二月一日成立。兹将各分局该管辖区域界址划定,分陈如次:

一、石桥铺镇全部划归第八分局管辖。

二、划原属第十分局之廖家台与简家台间沟,起自东北迄至五里店,归九分局管辖。

划第九分局原溉澜溪派出所管辖地段全部,归第十六分局管辖。

四、第十分局应管辖江北香国寺、观音桥(音溪镇)、猫儿石、石子山、石马河等地区。

五、第十三分局应管辖新桥、山洞、上桥、歌乐山(高店子)等地区。

六、第十四分局应管辖磁器口(龙隐镇)、沙坪坝、小龙坎、红槽房等地区。

七、第十五分局应管辖黄桷垭(崇文场)、清水溪、大兴场、鸡冠石等地区。

八、第十六分局应管辖寸滩、头塘、溉澜溪等地区(恒兴镇街及唐家沱暂不接收)。

以上各交界处及各新设分驻所、派出所地址,除饬各该新分局,会同毗连分局,勘定界址,绘其图说,并查酌当地实际情形,分别设置,另案呈报外,理合具文先将背后设分局管辖地区情形,报请鉴核备查令尊。据此,除函令外,合行布告本市民众一体周知!此告!

中华民国三十年一月廿日

市长吴国桢[18]

1941年底,负责黄桷垭新市场、唐家沱新市场营建的重庆市郊外市场营建委员会奉令撤銷。重庆市政府在十三、十四、十五、十六警察分局的基础上分别成立重庆市第十三(歌乐山)、十四(沙坪坝)、十五(黄桷垭)、十六(唐家沱)行政区。

到1942年,重庆市行政区划由1939年的12个增加到17个,重庆市的行政区划面积由1936年的178平方公里,增加到近300平方公里,面积扩大近一倍。重庆市行政范围东至大兴场、西北至嘉陵江岸之堆金石、西至歌乐山、南至二塘以北。

重庆“五三”“五四”大轰炸后,重庆市的建设思路经历了疏散、建设并举的理想规划,到先疏散、后建设、重点规划建设新市区的现实转变过程。新市区的建设也经历了从重庆疏建委员会指定重庆市市长拟定重庆市郊外市场营建委员会规程并成立重庆市政府各郊区(歌乐山、黄桷垭、唐家沱)办公处接手并最终正式纳入重庆市行政区划版图的变迁。

五 、重庆疏建委员会及其范围评价

抗战时期重庆的疏散机构中,重庆疏建委员会是存在时间最短的一个,仅存在短短的六个月。但重庆疏建委员会作为一个上升到保卫国家战时首都安全战略的高级别临时行政机构,它秉承国民政府旨意,履行着重庆市政府的职责,是国民政府启动战时应急机制,在行政管理模式上的突破和尝试。

重庆疏建委员会的设置,是国民政府针对中国战时首都在应对日机轰炸和保障重庆市民生命财产安全、疏散重庆市人口采取的重要行政措施,也是重庆正式确立战时首都地位演进中的重要一环。在重庆市政府完成从四川省省辖市向国民政府行政院直辖市转换的过程中,它履行着重庆市政府的一部分行政职责,并在此基础上改组和完善重庆市政府组织系统,使之与国民政府战时首都地位匹配,使重庆地方行政管理较为合理和科学,并对整个抗日战争时期重庆的行政范围及其边界产生了重要影响。

事实证明,重庆疏建委员会的成立,为国民政府组建一个能够高效运转的战时首都政府、为减少重庆遭受日机轰炸的损失赢得了时间。它的设立,既有保卫战时首都安全的军事意义,也有理顺重庆战时行政体制的迫切的行政意义。

在重庆行政空间拓展及疏建范围这两个方面,重庆市政府对重庆市的经营与建设,是按照重庆疏建委员会的规划有序进行,在重庆疏建委员会阶段,其主要工作为开辟火巷、防空洞工程及疏散区建设的调查与指导;在重庆市郊外市场营建委员会阶段则致力于新划入重庆市区的歌乐山、唐家沱、黄桷垭等地的建设事宜,最后在重庆市郊外市场营建基础上,设立重庆市政府郊区歌乐山、唐家沱、黄桷垭办公处。行政层次渐次递进非常清晰,充分体现了国民政府战时行政管理水平和效率,为战时首都的正常运转提供了行政制度的支持,战时首都的行政效率稳中有序。到1939年底,国民政府免去贺国光重庆市市长职务,另任命曾担任武汉市市长、具有特别市管理经验的吴国祯担任重庆市市长,重庆市政府管理完全步入正轨,重庆市市政管理进入现代管理的黄金时代。此前,无论李宏锟、蒋志澄、贺国光等市长,都兼具过渡性质。

重庆疏建委员会划定的疏建范围,也是本文的环渝各县(与重庆市水路、陆路均较远的荣昌县和蔺市等涪陵所辖几个场镇除外,蔺市等场镇处于长江上游航道体系,以历史上特别是明清以降重庆与周边邻县的行政隶属关系看,仍属合理范畴),基本属于四川省第三行政督察区范围。据此,可以考察国民政府行政督察区制度抗战时期在重庆及四川省的实践。四川省第三行政督察区所辖环渝各县1949年后陆续划归重庆市管辖,也是国民政府行政督察专员制度影响的结果。

另外需要澄清的是,重庆疏建委员会规定的疏建区不是重庆市市辖区,抗战时期除将巴县的歌乐山、黄桷垭、江北县的唐家沱等地划归重庆外,重庆的行政范围并无更多扩展。即使1939年被划定为国民政府中央机关迁建区的北碚,于1942年正式成立北碚管理局,行政上仍属四川省第三行政督察区管辖。1949年后,四川省政府将北碚管理局划归重庆市以后,又陆续将整个四川省第三行政督察区划归重庆市,1997年重庆设为直辖市后将整个万县、涪陵、黔江等专区划归重庆市,形成了今天重庆直辖市的行政格局,这种划分追根溯源都有其历史依据。

尽管重庆疏建委员会存在仅短短六个月的时间,它在抗战时期对保卫战时首都重庆的安全、对捍卫重庆市民众的生命财产安全、对大轰炸下重庆人口疏散的方案的制定与执行、重庆市市政规划与建设以及国民政府重庆时期行政制度的遵守及突破等方面拥有不可低估的地位和作用。重庆疏建委员会所开启的疏建工作和疏建范圍的规定,一直有承续和延展,成为抗战时期重庆反空袭、反轰炸的重要组成部分,是国民政府对中国行政区划史方面的贡献,值得进一步深入研究。

参考文献

[1]翟韶华.中华民国史事纪要长编(1938年7月—12月)[G].台北:“国史馆”,1993:684、212—213.

[2]大公报[N].1937-12-2.

[3]改重庆为行政院直属市的提案[G].重庆市档案馆藏档案0053-0002-00274-0000.

[4]国民政府文官处印铸局:国民政府公报·渝字第151号·国民政府训令渝字第254号/渝字第142号·行政院院令吕三三二五号[G].国民政府文官处印铸局印行:1939-5-10.

[5]中国国民党中央委员会党史委员会编.国防最高委员会常务会议记录(第1册)[M].台北:近代中国出版社,1995:177、729.

[6]潘洵.抗战时期重庆大轰炸日志[M].重庆:重庆出版社,2011:95—96.

[7]重庆疏建委员会疏建方案/行政院关于调查疏建委员会结束的训令/重庆市政府关于奉行政院令结束疏建委员会事宜给所属各局(警察局)的训令/重庆郊外市场营建委员会规程[Z].重庆市档案馆藏档案0053-0002-01107-0000-039-000.

[8]重庆疏建委员会疏建方案[Z].重庆市档案馆藏档案0067-0001-00336-0000-021.

[9]郑洪泉,常云平.中国战时首都档案文献反轰炸(上)[M].重庆:西南师范大学出版社,2017:592.

[10]环渝各县办理编制疏散事宜[Z].重庆市档案馆藏档案0053-0002-01107-0000-034-00.

[11]编制疏散事宜[Z].重庆市档案馆藏档案0053-0001-00021-0000-052-000.

[12] 周振鹤.中国行政区划通史·中华民国卷(下编)[M].上海:复旦大学出版社,2007:234.

[13]陈雁翚.记四川推行行政督察专员制[A]//中国人民政治协商会议四川省委员会文史资料研究委员会编.四川文史资料选辑(27辑).成都:四川人民出版社,1982:78—79.

[14]重庆市地方志编纂委员会总编辑室.重庆市志(第一卷)[M].成都:四川大学出版社,1992:693—694.

[15]行营公布疏散渝市人口办法[N].国民公报,1938-10-2第3版.

[16]行政院关于调查环渝各县疏建事宜致重庆市政府函[Z].重庆市档案馆藏档案0053-0002-01107-0000-072-000.

[17]重庆郊外市场营建委员会成立情形[Z].重庆市档案馆藏档案0053-0012-00055-0000-036-000.

[18]重庆市档案馆、重庆市沙坪坝区地方志办公室编·唐润明、张建中主编.民国歌乐山档案文献选[G].重庆:四川外语学院印刷厂印刷,2004:60—61、46.