技术使能的深度学习:一种理想的学习样态及其效能机制

杨南昌 罗钰娜

[摘 要] “技术促进学习”的争论由来已久,与其从“外在作用”纠结“技术能否促进学习”,不如从“内在使能”的角度重新思考“技术到底如何促进学习”。文章基于比格斯等人的学习研究,重构技术使能的学习模型和测量工具,对大学生技术支持的学习样态与效能关系进行实证分析。通过调查后的数据对比、聚类分析和模型验证,逐层递进地探寻技术使能学习的深层奥秘和效能机制。研究结果表明:在技术使能的学习环境下,作为学习结果的核心能力直接受技术情境感知、深度学习、技术使用深度的正向影响;成绩排名直接受深度学习、技术使用广度的正向影响,受浅层学习的负向影响;融合型(广度+深度)技术使用作为技术使能的理想方式,只有与“深度学习”方式再融合而成的“技术使能的深度学习”,才是获得最佳学习结果的理想学习样态。

[关键词] 技术使能的学习; 深度学习; 理想样态; 效能机制; 大学生

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 杨南昌(1974—),男,江西瑞金人。教授,博士,主要从事学习科学与教学设计、课程与教学创新研究。E-mail:south1002@163.com。

一、背景:对“技术促进学习”的诘问

技术作为变革教育的力量在当今“技术泛在”的数字时代日益得到重视。与此同时,对“技术促进学习”的争论似乎也从未停歇。一方面,在人工智能、大数据、云计算等新技术不断涌现的浪潮中,一些热衷者对技术之于学习的“赋能”过度推崇,甚至出现唯技术论者技术至上的“数字化崇拜”,形成“技术之于学习的决定论”或“技术之于学习的神话”[1]。相反,一些怀疑者则指出,人们总喜欢对新技术给予过高的期望,但从过去几十年信息技术教育应用的情况来看,大体经历了同样的循环:高期望—大规模应用—令人沮丧的结果[2]。2015年,BBC还推出了一个引用经济合作与发展组织(OECD)的“信息技术并未促进学习”的报道[3]。

实际上,以上争论的“技术应用”主要从“外在作用”,而非从“内在使能”的角度思考技术促进学习的功效。在最近的学习科学研究中,有强有力的实证表明学习技术所具有的效能,但也并非像乐观派所推崇的那样,技术效用的发挥需要依赖学习者的特性、学习的类型、社会文化境脉和来自教师应用技术的支持等[4]。此外,亦有越来越多的研究者指出,“提高学生学习质量,关键不在于技术,而在于使用技术的教学法和学习法”[5]。

这样看来,与其去追问“技术能否促进学习”或者“技术之于学习的促进作用有多大”,不如去思考:技术怎样才能促进学习,怎样使用技术才能获得更好的学习结果,技术使用方式与学习者的学习方式相互作用的机制是什么?如果说“深度学习是导致高质量学习的关键方面”,那么在数字时代的“泛在”技术环境下,技术使用与学习方式融合后的“技术使能的深度学习”是不是当下学生学习的一种理想样态呢?

本文以日常学习过程中技术使用最为普遍的学生群体——大学生为研究对象,试图从学习者的技术使用、学习方式与学习结果之间的效能关系入手,探寻技术促进学习的理想样态和作用机制。

二、溯源与整合:技术使能的学习研究模型建构

西方学者对学习方式和学习结果的开创性研究见于瑞典著名研究者马顿(Marton F)和萨尔乔(Saljo R)在1976年发表的《学习本质区别:过程和结果》[6]。两位学者首次提出了学习者存在的两种不同层次的学习过程和策略:一种是采用死记硬背策略、关注文本记忆的浅层方式;另一种是采用理解策略、关注文本意义的深层方式。澳大利亚学者比格斯(Biggs J)和英国学者恩特威斯特尔(Entwistle J)等人延续了马顿的研究,将马顿概念化的学习类型转变为可定量测量的学习量表,包括供中学生使用的“学习过程问卷 (Learning Process Questionnaire,简称LPQ)”,以及供大学生使用的“学习过程问卷(Study Process Questionnaire,简称SPQ)”[7]。通过一系列的探索与改进,比格斯于1987年完成正式问卷,将动机和与其相应的策略合并,得到表层取向、深层取向和成就取向三种不同的学习过程类型[8]。之后,比格斯等人分别于2001年和2004年对学习过程问卷SPQ和LPQ进行了修订[9-10]。修订形成的精简版R-SPQ-2F和R-LPQ-2F問卷,仅保留深层与浅层两种取向的学习量表。

为了进一步研究学习方式和学习结果之间的关系,比格斯于20世纪80年代提出了一个由“预示(Presage)—过程(Process)—结果(Product)”三部分组成的3P模型,经其自身以及特里格韦尔(Trigwell K)等学者后续补充和完善,成为描述大学生学习过程的经典模型[11]。这一模型认为,学生的学习方式和学生个体因素、教学情境因素、学习结果互相作用,共同组成了一个学习动态系统。学习的前置预示因素(学生的个体因素和教学情境因素)影响着学生在学习过程中采用何种学习方式,而学生的学习方式影响最终取得的学习结果。除此之外,前置的预示因素还可以直接影响学生的学习结果。[11]但是,遗憾的是,在西方这一研究传统路线中,并没有涉及技术支持学习的相关因素。

当下,大学快速发展的数字学习环境使得大学生用技术支持学习变得无处不在。针对这一技术泛在学习现象,加拿大学习联盟(COL)用“技术使能的学习”(Technology-Enabled Learning,TEL)这个术语来描述教育情境中用来支持学生学习的技术应用[12]。技术使能的本意就在于通过技术应用使得学习成为可能,意味着技术服务于当前学习者的方式是多元的,或者对于那些先前因条件所限而很难获得相关教育资源的学习者来说,技术提供的潜在学习机会是多元的。那么,对大学生来说,逐渐泛在的技术使用对他们的学习带来哪些可能呢?在某种程度上,我们要给出一般性的回答似乎是不可能的,一方面影响因素太多,另一方面技术使能的指向也太多。但是,技术应用对学生学习结果能产生什么样的潜在变化,这也许是大家最为关切的。而最直接的学习结果变化表现为两方面,一是学习结果在量方面的提升,比如更高的学业成绩;二是学习结果在质方面的提升,比如深度理解、应用知识解决实际问题的能力等。

基于此,在比格斯3P学习模型的基础上,本研究将技术使用作为一个重要因素整合其中,以技术使能的学习环境、教师的教学技术应用作为前置预示变量的教学情境因素,以学习者技术使用方式和原有的学习方式(深度学习和浅层学习)作为学习过程变量,以学业成绩(本研究主要采用大学生的学业成绩与操行成绩组成的综测排名)和核心能力作为学习结果变量,形成技术使能的学习研究3P模型(如图1所示)。

三、设计:工具开发与分析方法

根据以上研究模型,在改编的比格斯SPQ问卷的基础上,通过增加大学生技术使用调查问卷和大学生核心能力量表,整合编制成一份完整的大学生技术使能的学习调查问卷。

(一)工具开发

1. 大学生技术使用自编问卷

大学生技术使用调查问卷为自编问卷,包括学生感知的技术环境、学生自身技术使用意愿、使用广度和深度三方面。学生对技术环境的感知主要涉及对校内教学技术环境(题项4,α=0.724)和对教师在教学过程中的技术使用感知(题项4,α=0.721)。学生技术使用广度主要了解大学生在课内课外使用不同技术设备数量和用技术完成课上和课下学习活动的频度情况(题项17,α=0.826)。

技术使用深度主要考察大学生在使用技术学习时体现的数字能力(题项15,α=0.876)。量表的制定主要参考加拿大多伦多地区学校委员会(Toronto District School Board,TDSB)提出的数字深度学习能力含义[13]。该量表将关键的数字深度能力整合为四个维度:数字基础(含数字认知与数字批判,题项4,α=0.801)、数字参与(含数字合作、数字交流,题项4,α=0.781)、数字主动(含数字自信与数字创新,题项4,α=0.804)、数字公民(含数字公民与数字文化,题项3,α=0.785)。通过因子分析得到 KMO 值为 0.851,Bartletts球形检验值显著性为 0.000,信效度良好。

2. 大学生学习方式问卷

大学生学习方式问卷采用南京大学吕林海教授提供的比格斯SPQ改编问卷,主要调查学生在课程学习过程中倾向于采用深度学习还是浅层学习方式。其中深度学习6题,内部一致性系数为0.720,浅层学习6题,内部一致性系数为0.721。通过因子分析得到KMO值为0.766,Bartletts球形检验值显著性为 0.000,信效度良好。

3. 大学生核心能力量表

大学生核心能力问卷旨在获得学生学习结果的质性发展上的表现数据,主要选用国际普遍认可的问题解决、批判性思维、团队合作、沟通交流和创造创新等21世纪5大核心能力作为测量维度,形成五个子量表:(1)问题解决能力子量表(题项3,α=0.726),改编自萧敏康(Siu A M H)等人的问题解决调查表C-SPSI-R[14];(2)批判性思维子量表(题项3,α=0.701),改编自加利福尼亚批判性思维倾向量表[15];(3)合作倾向子量表(题项4,α=0.827)和沟通倾向子量表(题项6,α=0.905),分别采用黄国祯(Hwang G J)等人[16]改编的团队合作能力量表和沟通协调能力量表;(4)创造能力子量表(题项3,α=0.822),改编自骆方的创造性思维能力测评问卷[17]。通过因子分析得到KMO 值为 0.885,Bartletts球形检验值显著性为 0.000,内部一致性系数为0.884,信效度良好。

(二)抽样与分析方法

本研究调查对象为省属重点高校大学生,综合考虑年级、专业变量进行分层抽样调查,专业涵盖学校所有的24个学院,发放700份纸质问卷,回收679份,有效回收率97%。有效问卷经过严格筛选,仔细剔除漏填、错填、规律性乱填的问卷,最终得到有效问卷491份,有效率72.3%。样本学生来源情况为:大一152人、大二186人、大三90人、大四63人;专业文史类307人、理工类184人。

本研究采用SPSS18.0、Amos24.0软件工具进行数据统计与分析,主要通过描述性分析、差异分析(如t检验、方差分析等)、聚类分析、结构方程模型等方法对大学生技术使能的学习方式类型进行甄别,并对不同学习方式类型与学业成绩、核心能力和个体因素之间的影响关系进行对比,最终揭示大学生技术使能的理想学习样态和各要素相互作用的效能机制。

四、探寻:技术使能学习的

理想样态及效能机制

(一)大学生技术使能的学习基本情况

1. 大学生对技术情境的感知情况

(1)总体感知情况良好。通过对技术使能的学习环境感知、教师在教学过程中的技术使用感知、学生技术使用意愿13个题项的调查分析,三个分层量表均值分别为3.970、3.782、4.537(见表1)。单一样本t检验表明,学生在这三个维度上得分的均值与中数值(3.5)达到显著差异水平,说明学生对技术使能的校内学习环境总体感知和对技术使用意愿的总体表现良好。

(2)不同性别和专业学生存在感知差异。对网络环境支持学习的情况进一步调查显示,经常在有网络成分的环境下学习和认为在这种环境下学得更多的大学生占比分别为89%和84.73%,只有9.37%的学生经常在没有网络的环境下学习,另有1.63%的学生表示不清楚自己对这些网络学习环境的感知。这表明,很高比例的学生是在网络环境下学习并认可网络环境带给学习的积极影响。调查还发现,女生在教师教学的技术使用感知上的得分显著高于男生(p=0.024),文史类学生在校内教学技术环境感知(p=0.002)、教師教学的技术使用感知(p=0.003)、学生技术使用意愿(p=0.000)上的得分显著高于理工科学生。

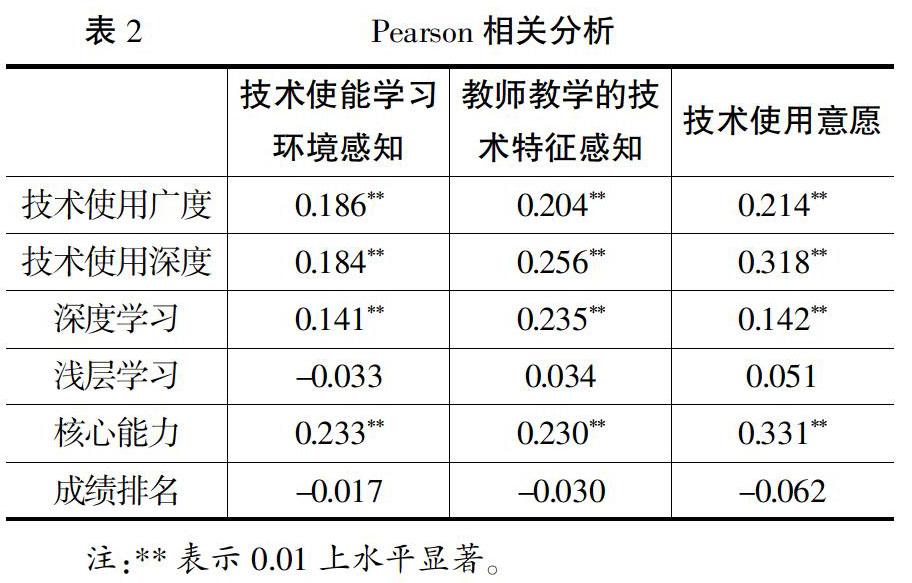

(3)学生的感知与其技术使用、深度学习、核心能力具有正向相关,与浅层学习与成绩排名不具有相关性(见表2)。也就是说,营造一个良好的技术环境(如“满足学生对学习资源的获取”等),教师善用技术辅助教学(如 “鼓励学生在相关任务中使用技术”等),以及学生具有较强技术使用意愿(如“希望有更多需要技术支持的学习任务”等),都能正向影响学生自身的技术使用、深度学习方式的采用与核心能力的发展。

2. 大学生技术使用广度与深度的数据统计情况

(1)学生移动设备拥有率高,但与学习活动融合不够。从大学生所拥有的移动设备上看,智能手机人手至少保有一部,笔记本电脑拥有率达到91.24%,加上平板电脑和Kindle(拥有率分别为28.77%和8.96%)等其他数字工具,大学生学习技术的普及化已达到较高程度。有57.14%的学生认为每天在这些技术设备上花费时间最多的是社交活动,29.59%的学生认为是娱乐,还有1.84%和1.02%的学生选择了消费和其他,只有10.41%的学生认为自己在技术设备上花费的大部分时间是用来学习。

(2)学生课上技术使能的学习频率显著小于课下。从学生课上和课下使用自带设备支持学习的情况来看,学生课上主要使用智能手机进行学习(M=4.858),自带笔记本电脑或平板电脑进课堂的还不多见(M=1.681)。虽然学生课下使用电脑学习的频率有所提升(M=3.300),但仍低于智能手机的学习应用(M=3.768)。通过配对样本t检验可知,大学生课上技术使用频率的总体均值显著小于课下。进一步分析发现,课上用技术记录信息(如课堂拍照等)频率最高,交流讨论学习内容频率最低。学生在课下也表现出同样的技术使用倾向,整理信息(如课程笔记)最高,交流讨论学习内容最少。说明,学生的技术使用较多集中在低层次的对课程信息的记录和整理上,在主动浏览、获取、分享和交流信息、参与线上网络课程等主动性的学习上处于中等水平。值得注意的是,仍有32.78%的学生反映“有时”或“经常”或“总是”被禁止使用手机等移动设备上课(M=2.061)。

(3)技术使用深度总体表现良好,数字主动维度表现最低。数字能力量表调查显示(由表1可知),大学生技术使用深度统计均值为4.102,单一样本t检验表明,学生在这个维度上得分的均值与中数3.5的差异达到显著水平(t=24.539,p=0.000),表明大学生数字能力总体较好。其中,大学生在技术使用的“安全、尊重、隐私、伦理”的数字公民层面表现最好,数字认知与批判和数字参与次之,在技术使用的“主动尝试、迁移应用、技术表达”的数字主动层面表现最差。

3. 大学生的学习方式(深度与浅层学习)情况

大学生学习方式量表调查结果显示(见表1),学生深度学习与浅层学习得分均值分别为3.830和3.481。通过单一样本t检验,学生在深度学习上的得分均值与中数3.5达到显著差异水平(t=13.348,p=0.000),在浅层学习上的得分均值与中数3.5无显著差异,表明大学生深度学习水平总体偏上,而浅层学习水平总体处于中等。此外,通过配对样本t检验可知,学生深度学习水平显著高于浅层学习水平。在个体因素上,深度学习只在学生年级(F=3.325;p=0.020)上存在显著差异,浅层学习在各项上均不存在显著差异。

(二)大学生技术使能的学习样态聚類分析

为了更深入分析大学生的技术使用、学习方式和学习结果之间的相关性,探寻理想的技术使能学习方式,本研究借鉴南京大学吕林海教授[18]采用的学习方式人群聚类方法,对大学生的技术使用和技术使能的学习方式进行逐层递进的人群聚类及特征分析。

1. 技术使用的人群聚类及特征分析

以数据标准化之后的学生技术使用广度和深度为变量,通过K-Means聚类,得到大学生技术使用的4类学生群体(如图2所示)。第一类为技术的游离使用者(21.8%),即在技术使用深度和广度上得分都很低(均值为负值),是一类不怎么使用技术的学习群体;第二类为技术的广度使用者(30.0%),即在技术使用广度上得分高(均值为正值),在技术使用深度上得分低,说明该类群体在课上、课下使用移动设备进行学习的方式和频率较高;第三类为技术的融合使用者(20.4%),即在技术使用深度和技术使用广度上得分都很高,说明该类群体对于技术的使用得心应手;第四类为技术的深度使用者(27.8%),即在技术深度使用上得分较高,在技术使用广度上得分低,说明该类群体具有较好的数字能力。

进一步分析四类技术使用群体的学习特征,结果发现:(1)四类技术使用群体在深度学习上存在显著差异(F=31.484;p=0.000)。通过事后比较分析(Tamhanes T2法)可知,技术融合使用者在深度学习上的均值得分显著高于其他三类群体,技术深度使用者与技术广度使用者在深度学习上无显著性差异,技术游离使用者均值得分显著低于其他三类。由此表明,技术的融合使用者比其他三类群体更具有深度学习倾向,而最不善用技术的人群(技术的游离使用者)在深度学习上表现最差。(2)四类技术使用群体在核心能力上存在显著差异(F=47.849;p=0.000)。通过事后比较分析(LSD法)可知,技术融合使用者与深度使用者在核心能力上的均值得分均显著高于技术游离使用者与广度使用者,技术的游离使用者得分最低。四类群体得分排序为:技术融合>技术深度>技术广度>技术游离。这表明,技术的融合使用与深度使用水平更高的大学生在学习结果上倾向于产生更高的核心能力。(3)四类技术使用群体的大学生在浅层学习与学业成绩排名上不具有显著差异。因此,可推断,技术使用与学习者的浅层学习方式和学业成绩无明显直接关系。

2. 技术使能的学习方式人群聚类及特征分析

将技术使用的广度和深度合并为整体的“技术使能”,以数据标准化之后的“技术使能”与深度学习方式为变量,通过K-Means聚类,得到4类学生群体(如图3所示)。

第一类为技高学低的技术主导型(26.33%),即在技术使用上的得分高(均值为正值),而在深度学习上得分低(均值为负值)。说明该类群体在日常学习活动中有较好的技术使用能力,但很少进行深度学习。第二类为技低学低的亚游离型(25.31%),即在技术使用与深度学习上得分都很低。说明该类群体既不善用技术,也很少进行深度学习,但比上述单纯的技术游离型和单纯的学习游离型[18](深度学习和浅层学习得分都为负值)表现稍好。第三类为技高学高的新融合型(19.39%),即在技术使用和深度学习上的得分都很高,说明该类群体在日常学习活动中有较好的技术使用能力,且能很好地利用技术进行深度学习,是一种高技术使能的深度学习者。第四类为技低学高的深度学习主导型(28.98%),即在技术使用上得分较低,在深度学习上得分较高,说明该类群体是不善用技术的、低技术使能的深度学习者。

进一步分析四类技术使能的学习群体在学习结果(核心能力和成绩排名)上的差异,结果显示:四类学生群体在核心能力(F=57.747;p=0.000)和成绩排名(F=5.751;p=0.001)上都存在显著差异。通过事后比较分析(LSD法)可知:(1)在核心能力上,四类群体两两之间均存在显著性差异,得分排序为:技高学高(新融合型)>技低学高(深度主导型)>技高学低(技术主导型)>技低学低(亚游离型)。这表明,技术使能的深度学习者具有更高的核心能力。(2)在成绩排名上,技高学高(新融合型)学习者好于技低学低(亚游离型)、技高学低(技术主导型)学习者,但与技低学高(深度主导型)学习者无显著性差异。说明决定成绩排名的主要因素为学习者的深度学习水平。

以上大学生的两类人群聚类分析表明,在核心能力和成绩排名两项学习结果上,高技术使能的深度学习者是表现最佳的学习群体。

(三)“技术使能的深度学习”模型验证与效能机制分析

为了验证上述分析结果,我们在Amos 24.0上建立“技术使能的深度学习结构方程模型”,并期望通过该模型进一步探究技术情境感知、技术使能(广度+深度)、学习方式(深度与浅层)与学习结果(成绩排名与核心能力)之间的效能机制。

1. 模型验证

在模型建立过程中,通过路径分析,依次删除系数未达显著的路径,并对模型拟合度的各项指标进行检验,皆满足拟合要求(χ2/df=2.364<3、RMSEA=0.053<0,08、SRMR=0.040<0,05、CFI=0.972>0.9、TLI=0.941>0.9、IFI=0.973>0.9、NFI=0.953>0.9),最终得到“技术使能的深度学习结构方程模型”(如图4所示)。

2. 效能机制分析

根据技术使能的深度学习结构模型和技术使能路径各项效果值,可以清楚地描述技术使能的深度学习各要素之间的效能关系:(1)作为学习结果的核心能力直接受技术情境感知、深度学习、技术使用深度的正向影响;(2)作为学习结果的成绩排名直接受深度学习、技术使用广度的正向影响,受浅层学习的负向影响;(3)深度学习同时受技术使用深度与技术情境感知的正向影响;(4)技术情境感知、技术使用广度/深度之间相互呈正向影响,即,在技术使能的学习环境当中,真正直接促进学习者深度学习与核心能力发展的是技术的深度使用能力,直接促使学习者获得更高成绩排名的因素在于技术使用广度与深度学习水平。因此,技术使能(技术使用广度+技术使用深度)的深度学习,相对于深度学习本身,更能够促进学习者获得更好的学习结果(量的学业成绩和质的核心能力)。

五、讨论:研究结论与启示建议

经过系列数据对比、人群聚类和模型验证的逐层递进分析,对技术使能学习的理解变得越来越清晰。上述多项分析指向一致结果:对于学习者来说,技术促进学习或者说技术使能的学习存在多种样态,产生的学习效果存在较大差异。即便在技术使能的学习环境下,技术可以直接或间接影响学习方式和学习结果,但起关键作用的仍然是学习者的深度学习方式而不是技术使用本身。技术主导型学习者也可能是浅层学习者,深度学习者也可能是技术使用的游离者,数字时代的大学生只有采用技术使能的融合方式(广度+深度),并将技术使用很好地融入主动探究、积极思考、深度理解、合作交流、追求创新的深度学习方式中,才能形成高质量学习的效能合力,两者结合的理想学习方式就是“技术使能的深度学习”,而获得最佳学习结果的一定是高技术使能的深度学习者(技高学高的新融合型)。在这里,“高使能的技术”和“有深度的学习”不可分割地融合在一起。

当前,在高校实施一流本科建设“双万计划”和深入推进信息化教育的大背景下,“技术使能的深度学习”研究为我們提供了从“外部教学情境”到“内在效能关系”审视技术变革学习的新视角以及思考课程质量提升的新路径。

(一)将课程教学建设关注点从客观的“教学外在”转向学生感知的“学习内在”

深度学习是产生高质量学习结果的关键,而正向影响学生采用深度学习方式的重要因素不是客观上“学校建设了怎样的一流教学设备或者教师设计了怎样的一流课程和教学”,而是“学生对这些客观外在技术环境与教学情境的感知”[19]。高校在信息化教学环境的建设过程中,需要从学生的学习体验出发,将他们对学习环境的感知和深度学习发展作为设计的重要考量。也就是说,不能只看课程团队、课程资源、课程设计和教学实施等“教”的质量,更应将“学生的深度学习”程度纳入评价范围,通过技术支持并赋权学习者,将“学生采用深度学习的比例和深度学习总体水平的高低”作为课程质量评判的重要指标。

(二)将数字深度学习能力的提升作为技术赋能学习者的发展方向

大力推进信息技术与课程教学的深度融合,一直是我国教育改革的目标方向,但从目前的应用来看,教师角度的融合实践做得比较好,学生角度特别是基于深度学习角度的融合应用还在探索发展中。上述调查结果揭示的“大学生四年之间的数字学习能力总体增长不明显”“自带设备的使用与学习活动融合不够”“四类技术使用人群对成绩排名的影响不存在显著差异”等问题,进一步暴露出大学生数字学习效能总体偏低和教师在课程教学、作业任务设计上整合技术总体偏少、挑战性偏低的事实。因此,高校在注重教师信息化教学能力建设的同时,应大力促进学生学习方式从“浅层学习”到“深度学习”的变革。国际教育技术协会(ISTE)发布的新版学生标准也指明了“淡化学生技术素养,深化使用技术的学习法素养,指向赋权学习者和技术赋能学习”的发展新方向[5]。如何将信息技术应用与学生的深度学习任务和学习方式的设计进行深度融合,发展学生的数字深度学习能力,发挥学生技术使能的学习效用,最终实现高质量的学习效果,这是当下值得思考和研究的现实课题。

(本研究得到南京大学教育研究院吕林海教授的帮助和指导,深表感谢!)

[参考文献]

[1] 李芒,石君奇.靠不住的诺言:技术之于学习的神话[J].开放教育研究,2020(1):14-20.

[2] MAYER R. The cambridge handbook of multimedia learning[M]. New York: Cambridge University Press,2005:9.

[3] 顾小清,王春丽,王飞.信息技术的作用发生了吗: 教育信息化影响力研究[J].电化教育研究, 2016(10): 5-13.

[4] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. How people learn II: learners, contexts, and cultures[M]. Washington DC: The National Academies Press, 2018:7.

[5] 王永军.技术赋能的未来学习者——新版ISTE学生标准解读及其对我国中小学学生信息化学习能力建设的启示[J].中国远程教育,2019(4):17-24,92.

[6] MARTON F, SALJIO R. On qualitative differences in learning outcome and process[J].British journal of educational psychology, 1976(46) :4-11.

[7] BIGGS J. Study process questionnaire manual[R]. Hawthorn: Australian Council for Educational Research, 1987b.

[8] 涂阳军,陈建文,李传玲.学习过程问卷的结构及信效度研究[J].中国临床心理学杂志,2008(2):119-122.

[9] BIGGS J, KEMBER D, LEUNG D Y, et al. The revised two-factor study process questionnaire:R-SPQ-2F[J].British journal of educational psychology, 2001(71):133-149.

[10] KEMBER D,BIGGS J. Examining the multidimensionality of approaches to learning through the development of a revised version of the learning process questionnaire[J]. British journal of educational psychology, 2004(74):261-279.

[11] 楊院.大学生学习方式实证研究:基于学习观与课堂学习环境的探讨[M].北京:教育科学出版社,2014.

[12] KIRKWOOD A, PRICE L. Technology-enabled learning implementation: handbook[M]. British Columbia, Canada:Commonwealth of Learning, 2016.

[13] SINAY E, GRAIKINIS D. Global competencies in deeper learning environments enabled by pervasive digital technologies: evolving framework for theoretical foundation and developmental evaluation[R]. Toronto, Ontario, Canada: Toronto District School Board,2018.

[14] SIU A M H, SHEK D T L. The Chinese version of the social problem-solving inventory: some initial results on reliability and validity[J]. Journal of clinical psychology, 2005, 61(3): 347-360.

[15] 罗清旭.加利福尼亚批判性思维倾向问卷(中文版的初步修订)[J].心理发展与教育,2001(3):9-43.

[16] LAI C L,HWANG G J. Effects of mobile learning time on students' conception of collaboration communication, complex problem-solving,meta-cognitive awareness and creativity[M].Geneva:Inderscience Publishers,2014:276-291.

[17] 骆方.中学生创造性思维能力测评问卷的编制——一个典型表现测验[D].北京:北京师范大学,2003.

[18] 吕林海.融合性学习:西方学生的梦魇,抑或中国学生的圣境——从普洛瑟的“脱节型学生”说起[J].现代远程教育研究,2018(2):45-52,64.

[19] 吕林海.“深度学习”视域下的大学“金课”——历史逻辑、考量标准与实现路径之审思[J].高校教育管理,2020(1):1-13.