青海省撒拉族教育精准扶贫现状研究

张宏蓓

(青海民族大学 师范学院,西宁 810007)

一、民族地区教育精准扶贫的内涵

(一)教育精准扶贫发展的阶段

扶贫工作一向是我国政府的重点工作,自改革开放以来,大致经历了五个主要发展阶段,即经济体制改革扶贫阶段(1978—1985年)、开发式扶贫阶段(1986—1993年)、攻坚式扶贫阶段(1994—2000年)、集中连片和整村推进阶段(2001—2012年)、精准扶贫阶段(2013—2020年)[1]。教育扶贫作为扶贫工作中的重要环节,同样经历了这五个阶段的发展,确切地说,教育精准扶贫是在扶贫工作不断向前推进和发展过程中逐步产生的,教育扶贫政策相应地也应遵循国家扶贫战略走向,逐步从保障型向质量型阶段转变。

(二)教育精准扶贫内涵的延伸

习近平总书记多次强调:“治穷先治愚,扶贫先扶智。”[2]与过去扶贫不同的是,精准扶贫不只是为贫困人口提供物质生活保障,更重要的是要让脱贫人口能够“站起来”,还要“走得远”,增强贫困人口主动“造血”能力的提升。教育在扶贫中起到了至关重要的作用,教育是脱贫攻坚的必由之路,也是阻断贫困代际传递的唯一途径。

二、撒拉族教育精准扶贫的现状

在对撒拉族教育精准扶贫的现状调查中,以青海省循化撒拉族自治县的教育精准扶贫工作为例进行现状分析。循化县位于青海省东部黄河谷地,总面积2 100平方公里,是全国唯一的撒拉族自治县,也是国务院确定的重点扶持发展的人口较少民族聚居区。县内世居着撒拉、藏、回、汉等多个民族,少数民族人口占总人口的93.5%。其中,撒拉族10.1万人,占全县总人口的62.9%,占全国撒拉族总人口的85.6%。循化因为是全国唯一的撒拉族自治县,脱贫意味着一个民族的全面小康,所以在全国乃至世界上的政治影响都较大。但是,受历史、文化、经济等影响,撒拉族教育发展水平远远低于全国平均水平。

(一)基础设施建设情况

1.大力推进学校标准化建设

为保证教育优先发展,循化县建立了以政府投入为主、多渠道筹集为辅的教育经费保障长效机制,积极争取实施义务教育薄改项目、较少民族项目,持续投资学校建设,全面改造学校校舍,同时加大县级财政投入,切实把加大教育投入作为政府的主体责任有效落实。2019年根据《循化县2019年东西部扶贫协作教育“补短板”项目资金分配实施方案的批复》计划,项目总投资1 070万元,对循化县23所中小学进行了校舍维修、屋面防水、室内外全面粉刷、新建围墙、校园硬化、塑胶运动场及学校附属设施等建设。

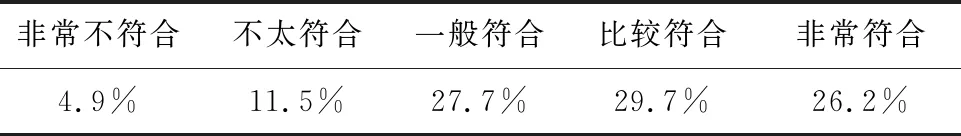

2.学生对校园建设满意度较高

通过实地调查了解到,当前撒拉族地区学校基础设施建设趋于完备,调查的几所学校均配有微机室、图书室、电教室、食堂餐厅和各种教学仪器,此外学校都配有音乐教室、体育器材室、美术室、语言室、书法教室、科学实验室、体质检测室等多种功能室,通过问卷调查的形式,以在校的中小学生为调查对象,了解学生对校园建设的满意程度(表1)。

表1 对学校基础设施总体满意度调查结果

通过统计分析,在对学校基础设施建设满意度调查中,发现接受调查的学生中有27.7%的学生认为一般符合、29.7%的学生认为比较符合、26.2%的学生认为非常符合,这说明大部分学生对学校基础设施建设的态度趋于满意。

(二)教师队伍发展情况

为保证本地区学校教育教学质量,循化县委县政府力争壮大本地区教师队伍、提高教师整体素质。近年来循化县教育相关部门按照省、市相关政策要求,制定了扶持教育发展的方案,争取教师待遇优惠政策,大力实施“请进来、走出去”的培养模式,多措并举,切实把师资队伍建设作为教育工作的重点任务。

在骨干校长、教师培训中,积极选派骨干教师和校长参加各级各类培训,培训过后组织培训人员在学校内部再开展二次培训,充分利用教学资源,培养了一定数量的骨干教师和学科带头人。

在保障乡村教师待遇方面,循化县投入了大量资金妥善安置支教教师和特岗教师的周转房;认真落实工资制度改革,制定了合理的绩效考核制度。

(三)困难学生帮扶情况

教育精准扶贫重在扶贫对象的精准识别。循化县根据党和国家教育扶贫的相关政策,着重对贫困生、留守儿童等困难群体进行帮扶。

1.全面落实教育惠民政策

教育精准扶贫实施以来,国家向贫困地区、民族地区政策倾斜,帮助贫困家庭摆脱学生上学的经济负担。循化撒拉族自治县根据国家政策的要求,实施贫困生建档立卡,对建档立卡贫困户学生进行十五年免费教育。此外,还包括营养餐、住宿生生活补贴等一系列教育惠民政策。

2.关心留守儿童的学习和生活

随着城市化进程的不断加快,加之撒拉族人民勤劳朴实、敢于拼搏和外出经商的传统,撒拉族社会中进城务工人口不在少数,撒拉族留守儿童问题普遍存在。在教育精准扶贫的背景下,循化县教育主管部门组织各学校对在校留守儿童采取结对帮扶政策,组织教师重点关注留守儿童的心理健康问题,给予留守儿童更多学习和生活上的帮助与关怀。

(四)控辍保学工作的强力推进

2017年7月国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强控辍保学提高基础教育巩固水平的通知》中提到:“要切实解决基础教育学生失学辍学问题,确保实现到2020年全国九年基础教育巩固率达到95%的目标。”同年,循化县坚持问题导向、对症施策、靶向控辍,根据本地区实际制定了“六凡六一律”的控辍保学措施,经过各部门的持续发力、联动推进,控辍保学工作在本地区取得了巨大成效。

从表2可以看出,从2000—2019年这19年间学生人数呈不断增长的趋势,特别是2019年初中学生人数快速增长,比2000年增长超过一倍。循化县认真开展控辍保学工作责任落实自查工作,查漏补缺,高标准、严要求抓紧抓实各项工作,保证了所有辍学学生全部返校,控辍保学工作取得了巨大成果,对推进撒拉族教育发展起到了积极作用。

表2 2000—2019年循化县义务教育情况一览表

三、撒拉族教育精准扶贫的路径探索

(一)“扶智”是提升民族教育质量的关键

美国著名经济学家舒尔茨创立的“人力资本理论”提出人力资本也是经济发展的重要资本力量[3]。由于“读书无用论”等传统观念的盛行及影响,一些少数民族地区的家长不重视孩子接受学校教育,出现许多适龄阶段孩子辍学的问题,其中女童辍学问题尤为突出。针对此类现象进行教育精准扶贫必须找准影响教育滞后的深层原因,改变人们的思想观念,提升家长对孩子接受教育的积极性,最终改变民族地区教育发展相对滞后的现状。

(二)重视教育信息化对教育精准扶贫的作用

李华等(2017)认为,应当重视教育信息化助推脱贫攻坚的作用,关注贫困地区特别是一些民族贫困地区教育信息化建设,以提升教育教学质量[4]。石玉昌(2018)主张以互联网教育转型,弥补传统教育的不足,深入挖掘民族地区丰富的教育资源,大力推进民族教育均衡发展[5]。民族地区由于受到自然环境和经济发展的限制,教育发展与非民族地区存在一定差距,在信息化时代的今天,互联网教育可以缩小因自然环境、经济条件带来的教育差距,因此要重视信息化对教育精准扶贫的作用,提高少数民族地区选择优质教育资源的空间。

(三)重视发展民族职业教育

民族教育不是狭义地指针对学龄儿童的教育,而是包括所有少数民族群众在内的知识传递、技能培训、文化传承的教育。林乘东(1997)认为,在传统经济模式下的劳动者到现代经济部门就业就需要掌握某种特定的劳动技能以适应不同的经济环境[6]。彭寿清等(2019)认为要推动人力资源向人力资本转化,必须充分发挥民族职业教育精准扶贫“阻断贫困代际传递”的功能,大力改革人才培养机制,提高人才培养质量[7]。授人以鱼,不如授人以渔。民族教育精准扶贫必须以职业教育为纽带,通过一系列优惠政策吸引更多人才到民族地区来。

(四)注重资源合理配置,经费使用实现最优化

当前国家高度重视教育精准扶贫工作,有关教育扶贫资金以及相关经费的合理使用是教育扶贫工作取得成功的关键。付先全(2018)认为要在初级教育、高等教育、职业教育等各个阶段整合并利用好教育资源,比如从多渠道筹措资金并实施优化配置资源,对贫困学生发放奖助学金[8]。当前,民族地区教育扶贫资金投入渠道多样,除了政府拨款外,还有多种慈善机构和基金会的帮助,民族地区的学校要合理分配资金,物尽其用,将经费合理运用于贫困学生、聘请教师、校舍建设等多方面。

(五)着力推进民族文化进校园

虽然民族地区的经济、教育发展薄弱,但却有着深厚的民族传统文化。彭寿清、王磊以贵州省黔东南州典型苗族村寨的民族文化进校园为案例,介绍了当地民族文化进校园活动的成功案例,该活动的实施使孩子们的学习热情高涨,群众对子女接受教育的认同度和支持度也明显增强。由此得出一条宝贵的教育精准扶贫经验:民族教育精准扶贫的实践思路不是帮助民族教育效仿和追赶发达地区的教育模式,而是应深度发掘民族文化与地方文化的功能与价值,立足于发掘本土文化特色和优势,形成能够适应、契合区域经济社会发展的特色教育[7]。

近年来,循化撒拉族自治县相关部门高度重视国家有关教育精准扶贫的工作要求,狠抓落实相关政策,积极推进教育公平化发展,加大教育投入,大力宣传义务教育,改变群众传统的“读书无用论”观念,将教育精准扶贫作为扶贫攻坚的重要手段,真正实现“扶教育之贫”到“依靠教育扶贫”的目的。