资产证券化出表浅析

摘要:证券化作为一项融资工具,已经在全球范围内得以越来越多的应用,中国从2005年开展资产证券化以来,发展迅速。从本质上看,资产证券化是指企业将缺乏流动性但具有可预期收入的資产,通过一定的结构安排,对资产中的风险和收益要素进行分离和重组,进而转换成为可以在金融市场上出售和交易的资产支持证券进行出售,以相对低的成本获取资金的业务。

2018年8月8日,国家发展改革委、人民银行、财政部、银保监会、国资委发布关于《2018年降低企业杠杆率工作要点》的通知,其中强调:

按照“真实出售、破产隔离”原则,有序开展信贷和企业资产证券化。

关键词:资产证券化;出表;金融资产转移;继续涉入

一、资产证券化定义及出表含义

资产证券化是指以特定基础资产或资产组合所产生的现金流为偿付支持,通过结构化方式进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券的结构性融资活动。资产证券化业务中,基础资产主要包含两大类,债权类基础资产和收益权类基础资产。

资产证券化的核心会计问题就是金融资产的出表问题。“出表”概念中所谓的表,指的是企业的资产负债表。简言之,出表指资产从资产负债表中剥离,即该项资产不在资产负债表中体现。

收益权类基础资产(例如水、电、气、暖等公共事业收费权,电影票收入、景区门票收入等各类票款收费、车辆通行收费权等),虽然代表了一项获取未来经济利益流入的权利,但只能是一项实现于未来期间的营业收入,并不符合会计意义上的“资产”定义,因此这些“未来收益权”本就没有体现在企业的资产负债表中,那就不存在“出表”的问题。

所以,下文探讨的资产证券化基础资产“出表”问题仅针对债权类基础资产。

举个通俗的例子,从财务报表来看,加入A企业年初用现金5000元购买了一台电脑,那他的负债表中就会体现(假设不考虑税费):

固定资产新增:5000元

货币资金减少:5000元

到年终,A企业老板想换一个新的Ipad,就把该电脑以3000元的价格处置掉了,处置时该电脑的账面净值为2500元,则会计处理为:

货币资金增加:3000元

固定资产减少:2500元

营业外收入:500元

通过以上处置动作,该电脑这一项资产就由表内资产转移到了表外,完成了出表。

当然我们讨论的ABS基础资产中金融资产与非金融资产的出表,远比电脑的案例判断方式复杂,不过大致原理是一致的。

二、金融资产出表的诉求及不同结果

金融资产出表的诉求,主要在于改善资产负债结构,以及在金融机构发展规模与监管政策的博弈中取得一定益处。比如在MPA(央行宏观审慎评估体系)体系下,广义信贷和资本充足率等考核压力不言而喻,导致金融资产迫切的希望从表内转移到表外。

出表与否影响企业以下重要财务指标:

资产负债率=总负债/总资产

资产回报率(ROA)=净资产/平均资产

应收账款周转天数=360/(销售收入/平均应收账款)

净负债率=(有息负债-货币资金)/所有者权益

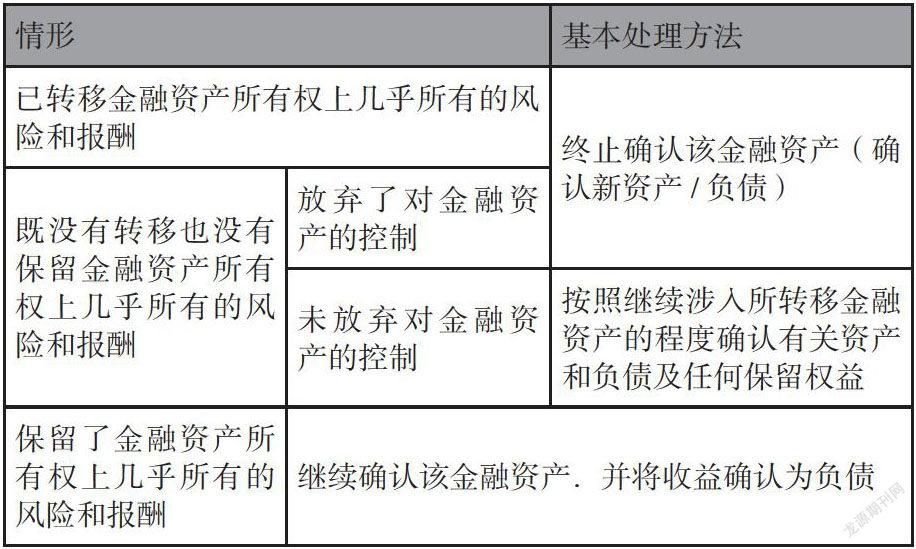

根据《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定,资产证券化基础资产“出表”问题,主要探讨的是基础资产向特殊目的实体的转移是否应当终止确认,以及在多大程度上终止确认的问题,大致可以归纳为三类:

三、出表的判断逻辑与流程

(一)如何判断基础资产向特殊目的实体的转移是否应当终止确认?

根据23号文的规定,有两种情形满足终止确认要求,第一种是收取现金流量权利的转移,第二种则是企业承担了将收取的现金流支付给最终收款方的义务,且风险报酬转移,实际操作过程中主要是第二种,那基础资产转移与否需进行“过手测试”及风险报酬转移测试。

1 “过手测试”

现金流量过手安排需要同时满足“不垫款”、“不挪用”、“不延误”这三个条件,分别如下:

从该金融资产收到对等的现金流量时,才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款,但有权全额收回该垫付款并按照;市场上同期银行贷款利率计收利息的,视同满足本条件。(“不垫款”)

根据合同约定,不能出售该金融资产或作为担保物,但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。(“不挪用”)

有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资,但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的,应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。(“不延误”)

2 “风险报酬测试”

企业需要通过计算评估是否已经转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,在计算和比较金融资产未来现金流量净现值的变动时,应当考虑所有合理、可能的现金流量变动,对于更可能发生的结果赋予更高的权重,并采用适当的市场利率作为折现率。实务中常使用标准差统计作为确定发起机构已经转让和保留变化程度的基础。在实践中通常认为通过资产证券化转移了超过90%的风险和报酬则可认为其已经转让了几乎所有的风险报酬。

3 继续涉入问题:

实际操作中,交易结构设计中往往会设定诸如“优先/次级结构”、“原始权益人差额补足”、“母公司/关联方担保”等信用增级条款,如此一来就很难再认为金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬均已得到转移。但即便如此,也不能直接认定发起人保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;更为普遍的情形是,资产证券化业务中原始权益人只保留了所转移金融资产所有权上的部分风险和报酬且能控制所转移金融资产的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认相关资产和负债,这并不意味着该资产就不能从资产负债表中转销。换句话说,在资产证券化“出表”与否的判断中真正起决定性作用的往往并不是“风险和报酬”是否发生了实质性的转移,而是“控制权”是否发生了实质性的转移。发起人以其持有的次级权益金额和信用增级相关对价分别确认为继续涉入资产和负债。因此重要的是信用增级应当符合成“一定比例”这一条件,在实际操作中一般控制在10%,如果无法将基础资产按一定比例区分为可转移部分和不可转移部分,则金融资产整体都将无法终止确认。

四、实践中如何通过条款设置、账户安排等实现“出表”?

(一)如果合同约定特殊目的主体(SPV)存在购买选择权,这一交易条件的设置,使得资产的买方取得了再投资的决定权,而相对而言卖方放弃了“再投资”的权利,由此使得其通过“过手测试”成为可能。

(二)在交易结构设计中设置了“提前摊还事件”,如果(a)最近一次持续购买对应的持续购买起3个月未购买任何资产,或者(b)某一持续购买日(但第一个持续购买日除外)日终,专项计划账户已收到但尚未用于持续购买或者分配本金回收款总额超过未偿本金余额的10%,则触发提前摊还事件,持续购买期结束,进入摊还期,即保证了在未进行持续购买的情况下,自由现金流可在3个月内进行过手支付,从而满足了不发生“重大延误”的过手测试要求。

(三)在实践操作中存在以托管账户或监管账户下可支配资金作为对价进行循环购买的两类操作模式,以托管账户作为购买资金流出账户,资金先归集到专项计划账户,然后管理人再根据《资产买卖协议》的约定向托管人发出付款指令,指示托管人将专项计划账户划付至原始权益人的账户,即在持续购买之前资金由SPV独立保管;在法律层面,现金流已从原始权益人账户先归集到专项计划账户,再进行循环购买,由此使得其通过“过手测试”成为可能。

(四)设计优先/次级结构,持有次级部分,或者发起人对优先级提供部分担保,发起人以其持有的次级权益金额和信用增级相关对价分别确认为继续涉入资产和负债。

(五)由发行人的母公司或关联公司提供报表,在发行人报表层面实现出表。

作者简介:

王珍(1985-05-),女,汉族,四川省宜宾人,本科,财务总监,研究方向:金融。