畤斋藏书漫忆

我出生于1968年。小时候,我有过几样“玩意儿”,较为出奇的是一架玩具飞机,每次家里有客人来,我都把这架玩具飞机拿出来摆好,然后学着纪录片上外国友人的样子——快步走下舷梯,跑向迎接者,拥抱、贴脸——那神态、动作,一看就知道学的是谁,大人们笑得前仰后合。

但我最喜欢的还是小人书。

1976年地震前,我们家住在西单附近。西单商场南侧有一家古色古香的旧书店。每次父母去西单商场,都把我放在旧书店,让我在那里看小人书,等他们。临走时,父母总会给我买上几本新小人书,让我也满意而归。地震后,我们家搬到了西四附近,西四十字路口西北角有一家新华书店,可以花几分钱租小人书回家看,那里也是我最喜欢去的地方。

粉碎“四人帮”后,古今中外的文学名著纷纷出版面世,神州大地掀起了读书的热潮,人们纷纷涌向新华书店,争相购买自己喜欢的好书。我父亲也买回《水浒传》《三国演义》《西游记》《红楼梦》,都是人民文学出版社出版的。这四大名著成了我最初的藏书。我尤其喜欢《水浒传》,翻看了无数遍,父亲当初亲手包的牛皮纸书皮已经磨损得不成样子了,可我还是舍不得换掉,书皮上面的书名是父亲亲笔写的。后来,父亲又送给我一部清代小说家钱彩著的《说岳全传》。我又迷上了这部书,书中情节,我讲得绘声绘色,人物兵器,我也如数家珍一般。上小学四五年级时,电台开始播出刘兰芳的长篇评书《岳飞传》,而我已将一部《说岳全传》烂熟于胸。课间休息时,我身边总是围聚着几位小伙伴,听我依据《说岳全传》有板有眼地给评书《岳飞传》挑毛病。我不光会背诵岳飞的《满江红·怒发冲冠》,还会背诵大家从没听过的韩世忠的《满江红·万里长江》,我的小伙伴们都惊呆了。

初中时,我对文史的兴趣更加浓厚了,也开始自己买书,课余时间经常和同学好友去王府井新华书店、小庄新华书店、花市新华书店,买自己感兴趣的文史类书籍。语文课老师讲《梁生宝买稻种》,我深受感动,一下子就喜欢上了作者,马上去书店花六毛七买了《柳青小说散文集》。历史课上,学到清末保路运动,我就去书店买来《李劼人选集》,看那里面的长篇小说《大波》。

后来,受中国近现代那些嗜书如命的文史大家寻书买书的逸闻趣事的感染和影响,琉璃厂中国书店成了我向往的地方。我知道父母肯定不让我一个人去离家那么远的地方,就瞒着他们来了一次秘密行动。当我手里拿着地图,从团结湖出发边找边走,终于来到琉璃厂“中国书店”那块金字牌匾下时,那得意劲儿就别提了!在中国书店里,我花光了身上带的所有零用钱。我终于搞明白为什么那些文史老前辈们那么喜爱逛中国书店了:这里的书丰富厚重,让人大开眼界;这里的书还特别便宜,鲁迅的书,每本也就一两毛钱。以后,我成了中国书店的常客,父母也知道了我的秘密,经常利用节假日陪我一起去买书,有时我因为学习紧张去不了,他们就按照我开好的单子帮我买。我的藏书开始丰富起来。父母还专门给我买来书柜,我的藏书室也有了名号——“志畤斋”。

时间长了,中国书店的师傅们也认识了我们——少见的个人买书大户,中学生模样的儿子挑选的尽是同龄人读不了的史书古籍,父母只管付钱、看堆儿。中国书店总经理周岩同志也开始关注我们。周岩同志很小就从家里跑出来参加了新四军,1943年在苏中抗日根据地《江潮报》工作。攀谈中他得知我父母只是普通的工薪阶层,收入很一般,之所以节衣缩食这么花钱买书,只是因为儿子喜欢读书。周岩同志被我父母的朴实感动了,他还专门到我家走访一次,以后每次中国书店举办书市,他都亲自给我父母写信寄来请柬。

书读得多了,看问题的角度自然也就不同了。我发现,司马迁以人物为线索写成“纪传体”的《史记》,司马光以时间为线索写成“编年体”的《资治通鉴》,但没有谁以地名为线索编写史书。于是我有了一个梦想——“我要第一个以地名为线索编写一部中国历史,开创一种历史编纂新体例。”

很快,我买书、藏书、读书就有了成果。在北京朝阳中学,1983年中考,我取得能够考取当时北京市任何一所重点中学的优异成绩,在毕业典礼上,我还代表全体初中毕业生上台发言,向母校表达感恩之情。在北京二中,上高一时我就通读了《史记》和《资治通鉴》。1984年夏天,刚上完高一、时年16岁的我就独立编写完成了一本29万字的“志地体”(以地名为线索编写历史的新体例)历史书——《中国历史地名小词典》。

“一战成名天下惊。”我成了海内外多家新闻媒体报道的“新闻人物”,成为在全国范围内都有相当知名度的中学生旗帜性人物。数以千计的慕名来信如雪片般飞来,无数的鲜花和掌声,让我在青春年少的黄金时代第一次感受到成功和幸运。作为“全面发展,学有特色”的典型,我受到各级表彰。时任共青团中央书记处书记的李克强同志为我的书写了前言。高中快毕业时,我还相继接到了北京大学历史系的推荐通知和中國人民大学新闻系、历史系的保送通知。

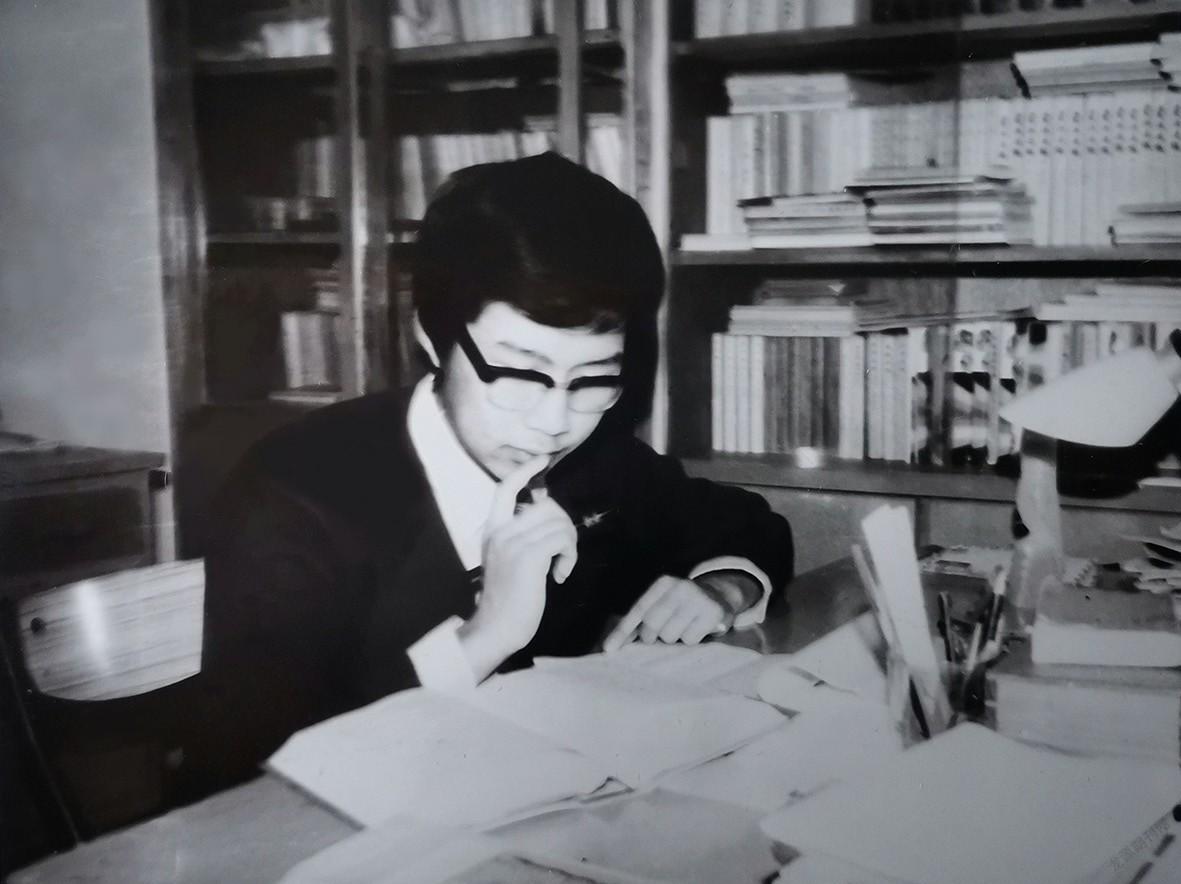

中国书店的师傅们都为我感到高兴,有的师傅见到我就说果然没有看错人,有的师傅为我篆刻了藏书章——“普天史家何其多,二中王晓最年少”,更多的则是一如既往地帮我配书。我手边经常翻阅的两部清代光绪年间刻印的线装巨著——顾炎武的《天下郡国利病书》120卷和顾祖禹的《读史方舆纪要》130卷,就是师傅们费了不少心血帮我找到的。买书那天,在琉璃厂中国书店的会客室里,我和母亲在周岩同志陪同下还接受了《北京日报》记者孙瑛的采访,孙瑛同志后来担任过北京市新闻出版局副局长。她写的报道《访文化街书市》里面有这样一段描述:

一个戴眼镜的文静小伙子,从工作人员手里接过一摞线装书,高兴极了。他对身边的母亲说:“妈妈,您看看。”转过身,他又高兴地对工作人员说:“我很喜欢这套书。学校图书馆借书比较难,我早就想自己有一套,查找资料方便,现在找到了,我真感谢您们!”看着这一幕,我很疑惑:他这么年轻能读这种古书?经询问才知道,这个小伙子正是当年北京16岁中学生编纂《中国历史地名小词典》的王晓。他今年19岁,在中国人民大学历史系上二年级。她的母亲经常到中国书店给儿子买书。前几天她到书市来,没有找到《读史方舆纪要》这套书。书店的同志从库房里找到了这套书,请他们今天来取。

如今在团结湖我父母家,我当年的小书房“志畤斋”还原样保留着,凡是来到这间从未装修过甚至从未粉刷过的小书房参观过的客人,都非常欣赏它那种一直保持着的书卷气和清贫但绝不寒酸的特殊格调,不管是有钱人还是有权人,都对它肃然起敬。

我父亲王国成是北京电影机械研究所干部,母亲李航是北京真空仪表厂工人,都是特别老实、实在的人,一辈子忍辱负重,不管吃多少苦、受多少委屈都是自己默默忍受。他们最大的心愿就是自己的儿子能走正路、不断上进。看到自己的儿子这么喜爱读书,他们全力支持。住在我们家楼上的父亲单位的一位工程师来家讲学习经,提到《数理化自学丛书》,我父母很上心,没多久就把书买到了,那位工程师惊讶不已——一个普通家庭竟一次拿出十几元钱买一套十七册丛书!20世纪80年代初,菠菜每斤才7分钱,北京晚报每份才2分钱,一张10元“大团结”可以说是不小的一笔钱——从此那位工程师对我们家刮目相看了。我父母还给我买回《辞海》,父亲单位的一位老同志经常来我们家里翻看,他说,整个北京电影机械研究所就我们家有《辞海》。刚上大学不久,我在人民大学书店看到有平装《宋史》和《金史》,父亲得到信儿,骑自行车赶过来全部买下,又将几十册书驮回家。上史学概论课,王戎笙先生介绍萧一山绩学之余著《清代通史》, 1923年上卷出版时,他还是一位北京大学三年级的学生。我打听到王府井新华书店有《清代通史》全五册,就和父亲赶过去买下。书店服务员说,个人买这套大书的你们是第一个。这样的事例不胜枚举,可以说,“畤斋藏书”中的每一本书,都浸透着我父母的心血。

1990年,我大学毕业,先在国家建设部直属单位中国建筑工业出版社从事出版工作,后在国家文物局直属单位中国文物报社从事新闻工作,一步一个脚印前行,策划了一个又一个选题,写出了一篇又一篇文章,编成了一本又一本图书,组织了一个又一个活动,荣获了一个又一个奖项,一路沿着助理编辑、编辑、副编审、编审,总编室主任兼记者部主任、总编辑助理兼总编室主任、副总编辑、总编辑的顺序逐级成长起来,一直致力于文化遗产的保护与传承。这些年,中国图书出版增速之快超乎想象,图书出版品种和总印数都居世界第一位。文化遗产图书出版更是成果辉煌,这些书记载着文明的辉煌,凝结了祖先的智慧,內容丰富、印制精美、装帧考究,堪称“书中显贵”。但是,图书质量也存在不尽如人意之处。在组织开展年度全国文化遗产十佳图书推介活动的时候,我多次呼吁,文化遗产图书出版事关国家、民族文化发展,要追求“尽善尽美”和“传之久远”,让文化遗产图书出版成为国脉所系的可持续事业。

小时候,读书是享受,现在,读书更是享受,难得的享受。现在,很多人都通过网络读书,我却不太喜欢在电脑上读书。我觉得,读书还是要安心静心专心,还是传统的方式比较好。忙完一天的工作,静下心来,端坐案前,沏上一杯浓茶,翻开一本好书,细细品味,好好思考,慢慢转化,那才是最好的享受。

(作者系中国文物报社总编辑)