人际关系困扰与大一新生生命意义感的交叉滞后研究

阴云航

(汕头大学文学院,汕头515000)

生命意义感是人们感受到的、 最重要的以及个体本身的、具体的价值,也是人们对人生目的或者人生重要事件的价值体验(程明明,樊富珉,2010)。 它长期以来备受积极心理学的关注,究其原因:一方面生命意义贯穿人的一生, 对人的成长有重要的积极作用,如帮助个体建立亲密关系,促进自我认同和明确人生目标(Steger, Oishi, & Kashdan, 2009);另一方面, 生命意义是个体心理健康水平的重要预测指标, 对个体的心理功能和身心健康也具有重要的促进作用(Halama & Dědová, 2007)。 如有研究发现高生命意义感的个体往往更加乐观, 有更高的生活满意度, 更多的积极行为、 幸福感和希望(Ho,Cheung, & Cheung, 2010; Wang, He, Fan, &Zhang , 2016;程建伟, 杨瑞东, 郭凯迪, 颜剑雄,倪士光, 2019),以及更低的抑郁水平(赖雪芬,鲍振宙,王艳辉,2016;汤思尧, 肖蓉, 张瑞雪,2019)。鉴于生命意义在个体身心发展过程中扮演的重要角色,有大量的研究在探讨提升生命意义的途径(Steger, Oishi, & Kesebir, 2011; Bondner, Bergman,& Cohen, 2014)。 如有研究从个体的情绪特质出发,探讨感恩与生命意义的关系(刘亚楠, 张舒, 刘璐怡, 刘慧瀛, 2016), 也有研究从人格特质出发,探讨自尊对生命意义的预测作用(柳之啸, 乔玉玲,吴任钢, 2018),但更多的集中在社会性变量与生命意义的关系, 如有研究对人际关系与生命意义进行探讨, 发现人际关系是生命意义的重要来源(Niu,Huang, Huang, & Lee, 2015)。与他人关系的存在是人类存在的必要条件和生活的中心内容, 个体与他人的相处可以提供大量的意义感(Schlegel,Hicks, King, & Arndt, 2011),更积极的相处能够显著促进意义感的增加(Lambert et al., 2010)。 并且,一般性意义维持模型也提出,个体的期望关系与现实关系的一致程度, 对个体的生命意义感有重要的影响, 当个体现阶段的期望关系与现实关系不一致时, 个体就会产生无意义感 (Proulx & Inzlicht,2012)。

人际关系是一种人与人之间通过交往和相互作用而形成的心理关系, 它反映了个体或团体寻求满足需要的心理状态, 也是人的心理行为的综合表现(王佳欣, 陈健芷, 2008)。以往研究发现,人际关系对生命意义有显著的正向影响,如浪漫的恋人关系,和谐的家庭关系和友善的友谊关系都可以起到支撑生命意义的作用,但当个体的人际关系出现问题时,则会破坏生命意义(Maeve et al., 2014),可见人际关系会对生命意义产生重要影响, 但现有的研究并未深入探讨人际关系困扰的不同方面与生命意义的因果机制。 Steger 认为生命意义包括生命意义体验和生命意义寻求。 生命意义体验指的是个体意义感体验的强度与紧张度; 生命意义寻求指的是个体在评判意义构成物的价值或重要性上的认知偏向程度(张利燕, 郭芳姣, 2010)。 以往有关生命意义的交叉滞后研究发现, 生命意义寻求和体验这两个维度之间互不影响,各自的发展具有相对的独立性。现实中往往存在的是高寻求低体验、高寻求高体验、低寻求高体验和低寻求低体验的人, 而不是单纯的生命意义水平高或者生命意义水平低的人(张姝玥, 许燕, 2012)。 还有研究发现,积极事件和消极事件都可以显著影响生命意义体验, 但只有消极事件可以显著预测生命意义寻求(张姝玥, 许燕,2013)。还有研究发现,大学生人格与生命意义体验密切相关,与生命意义寻求相关不显著(Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2010)。 可见,对于生命意义体验和生命意义寻求而言,有可能存在不同的影响机制。

大学新生是一个特殊的群体, 历来受到高校和学者的重视。一般情况下,大学新生通常来自全国各地,家庭环境的差异性较大,他们往往面临着身份、学习方式、 生活环境和交往群体等诸多改变(辛自强, 张梅, 何琳, 2012)。 刚进入大学校园的学生,虽然有一部分能够积极投入到大学学习中, 但是有部分仍旧沉浸在对高考结果的不良认知中,还有一部分因为没能选择到自己满意的专业,加上对本专业的理解和知识掌握较少,经常会产生一种暗淡的就业前景预期(桑志芹, 伏干, 2015);还有研究认为,大学生之所以会出现各种心理问题——抑郁、 空虚、孤独, 从而导致轻生或者自杀行为都可能来源于生命意义的缺失(赵娜,马敏,辛自强, 2017)。 而生命意义感作为影响个体心理健康的关键因素, 可以帮助个体更好地度过生活中的危机和挫折,因此,生命意义感影响机制的研究对现有生命意义理论以及大学生生命意义感提升途径的完善显得尤为重要。

综上,现阶段对于人际关系困扰与生命意义感的探讨多是基于横向研究,鲜有纵向研究,而纵向研究可以更好地揭示二者之间的因果关系。 因此,本研究拟通过纵向调查,对人际关系困扰与生命意义感进行交叉滞后分析,深入探讨人际关系困扰的不同方面对生命意义感不同维度的影响,以期丰富提升个体生命意义水平的途径, 对新生入学生命教育提供可靠支持。故本研究提出如下假设:(1)人际关系困扰能够显著预测生命意义感;(2) 人际关系困扰的不同方面对生命意义感存在不同的影响;(3) 人际关系困扰对于生命意义寻求和生命意义体验存在不同的影响。

1 方法

1.1 对象

对广东省某大学大一新生整群便利抽样, 分两次进行,相隔9 个月。 前测(2018 年9 月)对被试人际关系困扰与生命意义感进行测量,后测(2019 年6月)继续测量相同的研究变量,将前测、后测中有缺失值或者不认真答题的被试以及只有前测或者只有后测的数据进行剔除,最终保留被试320 名,其中男生185 名,女生135 名。

1.2 工具

1.2.1 生命意义量表

该量表来自我国学者王孟成、戴晓阳(2010),是在美国学者Steger 的人生意义问卷的基础上进行的本土化修订,共10 条项目。 该量表多次应用在心理研究中,包括意义体验和意义寻求两个维度。本研究中,前测和后测Cronbach’s α 系数分别为0.78 和0.80,能够作为本次研究的核心量表。

1.2.2 人际关系综合诊断量表

该量表由郑日昌(1999)编制,由28 个项目组成,采用“是”“非”判断方式,分为交谈、交际与交友、待人接物和异性交往困扰四个维度。本研究中,前测和后测克隆Cronbach’s α 系数分别为0.84 和0.89,可以用该量表作为本次研究的核心量表。

1.3 统计学处理

1.3.1 数据处理

主要使用SPSS 18.0 和AMOS18.0 软件。 采用配对样本t 检验分析各研究变量不同时间段的变化情况, 采用结构方程模型分析探讨人际关系困扰与生命意义的关系。

1.3.2 共同方法偏差控制

本次研究的所有问卷均采用自评方式, 可能存在共同方法偏差, 故采用Harman 提出的单因素检验检查未旋转的因素分析结果。前后测均析出10 个因子, 第一个因子的方差贡献率分别为16.31%和19.28%,小于40%,有理由认为不存在显著的共同方法偏差(周浩, 龙立荣, 2004)。

2 结果

2.1 不同时间段各研究变量的变化情况

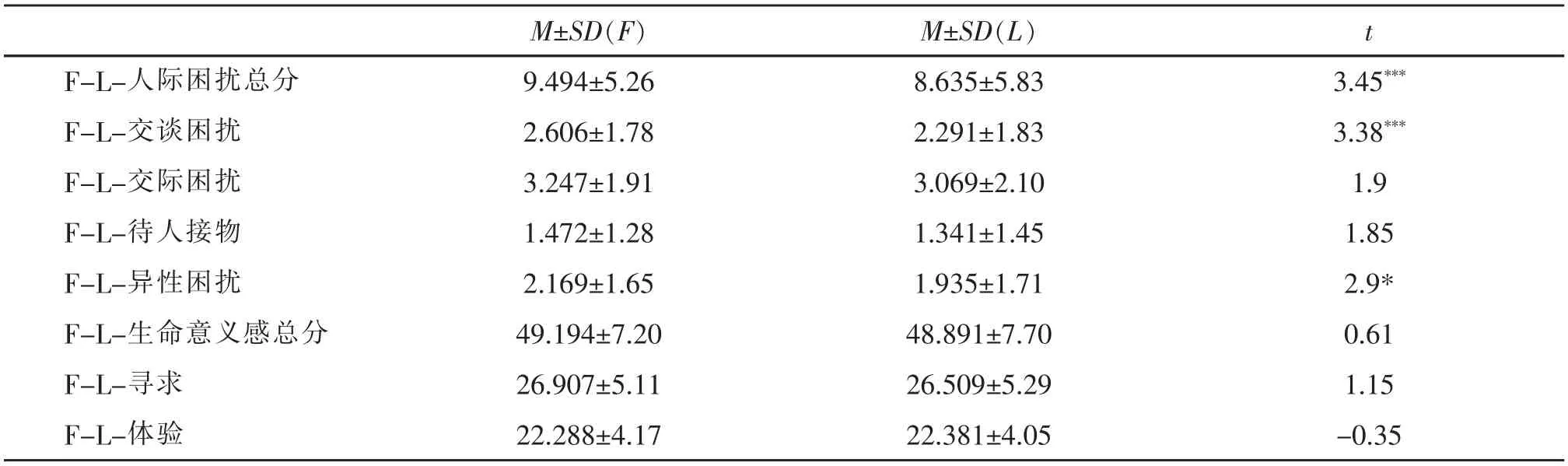

对各研究变量进行配对样本t 检验发现, 两学期过后, 生命意义感总分及其分维度生命意义体验和生命意义寻求得分(以下简称体验和寻求)稍有变化,但不显著。人际关系困扰总分及其分维度均显著降低, 其中交际困扰和待人接物困扰得分变化呈边缘显著(p=0.06/0.08)。 具体见表1。

2.2 人际关系困扰与生命意义感的相关分析

对各研究变量进行相关分析发现, 前后测生命意义体验与前后测人际关系困扰分维度待人接物困扰相关未达到统计学标准, 其中后测生命意义体验与前测异性困扰也未达到统计学标准。 前后测生命意义体验与前后测人际关系困扰其它分维度显著负相关, 人际关系困扰所有分维度与意义寻求相关未到达统计学标准,具体见表2。

表1 人际关系困扰、生命意义感描述性统计(n=320)

表2 人际关系困扰、生命意义感相关分析(n=320)

2.3 人际关系困扰与生命意义感的交叉滞后分析

在相关分析的基础上, 进一步运用交叉滞后分析探讨人际关系困扰与生命意义感的因果关系。 选取人际关系困扰各分维度作为自变量, 以生命意义分维度生命意义体验作为因变量, 主要采用结构方程模型进行分析。 因人际关系困扰与生命意义寻求相关不显著, 遂在下文中不纳入人际关系困扰对生命意义寻求的交叉滞后分析。

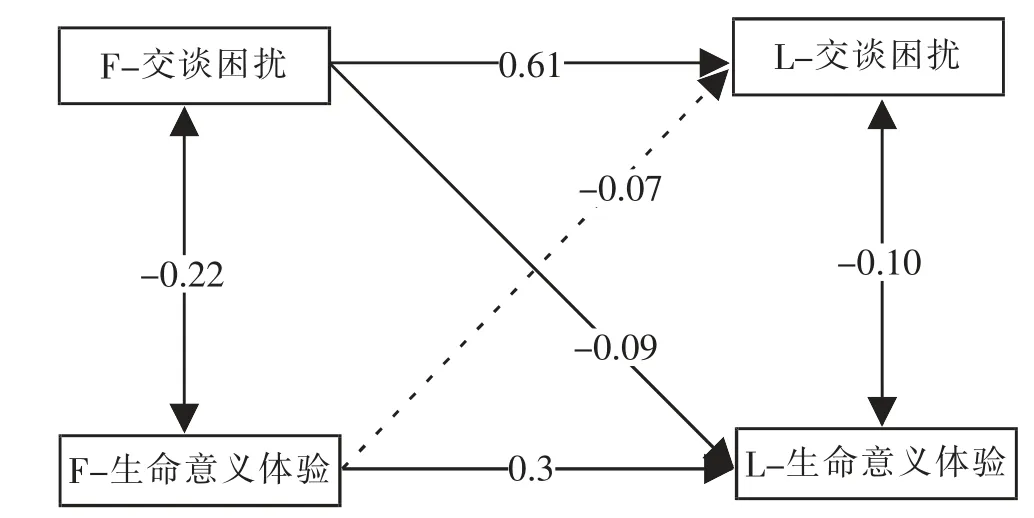

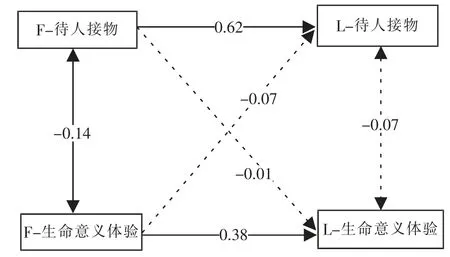

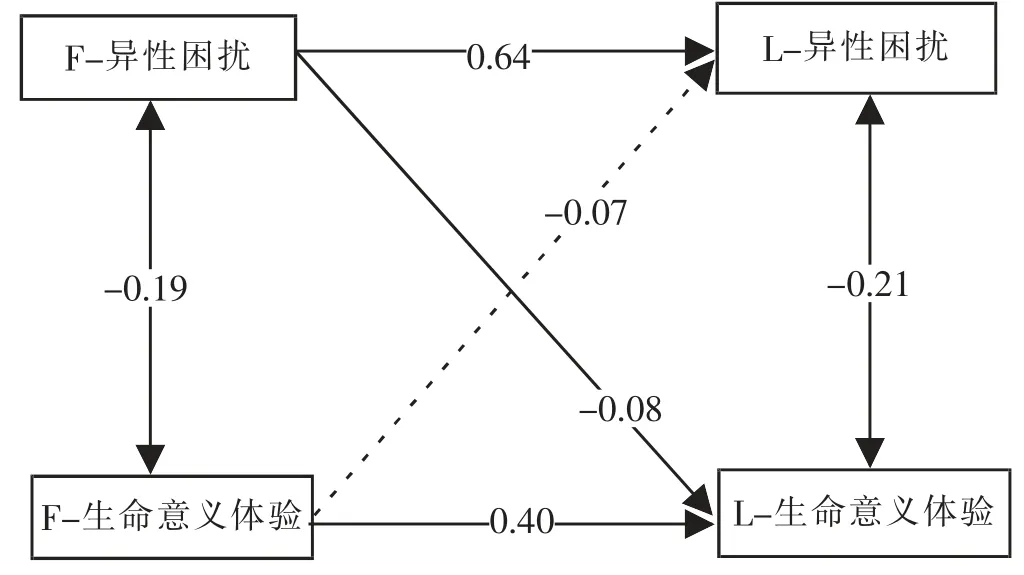

首先建立交谈行为困扰与生命意义体验结构方程模型, 结果发现, 模型匹配值满足要求 (χ2/df=3.686,NFI=0.984,CFI=0.988,IFI=0.988,TLI=0.929,RMSEA=0.09),因果假设成立。 控制前测人际关系困扰后, 前测生命意义体验对后测交谈行为困扰的预测作用不显著(p>0.05);控制前测生命意义体验得分后, 前测交谈行为困扰对后测生命意义体验得分预测作用边缘显著(p=0.06),见图1。 然后建立交际困扰与生命意义体验结构方程模型,结果发现,模型拟合满足要求 (χ2/df=1.88,NFI=0.99,CFI=0.997,IFI=0.99,RMSEA=0.05),因果假设成立。 控制前测交际困扰后, 前测生命意义体验对后测交际困扰的预测作用不显著(p>0.05),控制前测生命意义体验得分后, 前测交际困扰对后测生命意义体验得分预测作用显著(p<0.05),见图2。 再建立待人接物困扰与生命意义体验结构方程模型,结果发现,模型拟合良好(χ2/df=2.89,NFI=0.98,CFI=0.99,IFI=0.99,RMSEA=0.07),因果假设成立。 控制前测待人接物困扰后, 前测生命意义体验对后测交际困扰的预测作用不显著(p>0.05),控制前测生命意义体验得分后,前测交际困扰对后测生命意义体验得分预测作用不显著(p>0.05),见图3。 最后建立异性困扰与生命意义体验结构方程模型,结果发现,模型拟合良好(χ2/df=3.015,NFI=0.988,CFI=0.992,IFI=0.992,TLI=0.952,RMSEA=0.08),因果假设成立。 控制前测异性困扰后, 前测生命意义体验对后测异性困扰的预测作用不显著(p>0.05),控制前测生命意义体验得分后,前测异性困扰对后测生命意义体验得分预测作用边缘显著(p=0.08),见图4(实线表示显著/边缘显著,虚线表示不显著)。

图1 交谈行为与生命意义体验交叉滞后分析图

图2 交际行为与生命意义体验交叉滞后分析图

图3 待人接物困扰与生命意义体验交叉滞后分析图

图4 异性困扰与生命意义体验交叉滞后分析图

3 讨论

3.1 大一新生人际关系困扰和生命意义感的发展变化讨论

本研究发现, 大一学生经过两个学期的大学生活后,人际关系困扰总分及其各维度得分显著降低。有研究认为,相较于高中阶段,上了大学的学生开始有更广阔的人际交往的圈子, 学习到更丰富的人际交往经验,交往环境也相对比较优越,思维也较活跃(余孟辉, 蒋佩, 聂衍刚, 2012), 因此人际关系困扰得分会下降。以往研究发现,大学生的人际关系在团辅前后有明显的改善, 这表明人际关系困扰可以通过相应的手段进行调节,这启示我们,大学生的人际关系是容易改变的(王月月, 2012)。

本研究发现, 生命意义感及分维度生命意义体验和生命意义寻求得分稍有变化,但不显著。有研究认为, 生活经验缺乏和忙碌单调的学习生活会对个体的生命意义感产生重要影响 (罗小漫, 何浩,2016)。 刚上大学的他们,刚刚结束以学习为主的中学生活, 缺乏有效的社会生活经验, 而上了大学之后,大部分学生仍可能未及时调整自己的状态,还是将大部分时间都放在学习上, 因此前后测生命意义感并没有发生显著的变化。 除此之外,按照“得分在38 分以下的个体表示具有低水平的生命意义感,得分介于38 分与51 分之间的个体表示没有明确的生活目标,51 分以上,表示其生活具有明确的意义”的标准,本次研究结果显示,前测中有6.25%的大一学生缺乏生命意义感,57.5%的大一学生没有明确的生活目标,36.25%的大一学生具有明确的生命意义; 后测中有6.56%的大一学生缺乏生命意义感,57.19%的大一学生没有明确的生活目标,36.25%的大一学生具有明确的生命意义。 这表明大一学生生命意义感状况不容乐观,这与以往研究结果一致(李旭,2015), 因此很有必要对大一学生进行生命意义教育。

3.2 人际关系困扰与生命意义感的交叉滞后分析讨论

交叉滞后分析结果发现, 人际关系困扰可以对生命意义体验起到较好的解释作用, 这表明人际关系困扰是生命意义体验的前因变量。 但是人际关系困扰的不同方面对于生命意义体验的影响不完全一致, 其中交谈困扰和异性困扰可以边缘显著预测生命意义体验, 交际困扰可以一般显著预测生命意义体验,而待人接物困扰对生命意义体验的预测,以及人际关系困扰各分维度对生命意义寻求的预测均未达到统计学标准。

首先, 人际关系的建立可以帮助个体更好地定位自己,客观对待他人对自己的评价,主动对他人敞开心扉并大胆地表达,参与到人际交谈中,从而发现自己的价值,还可以帮助个体从新的角度探索生活、发现自己所拥有的意义, 最终获得更高的生命意义感。而处于人际关系困扰中的个体往往会表现出:在人际交往中缺乏自信、不善于表达自己的想法,常常处于一种被动的状态; 在待人接物方面表现为不知如何与他人建立良好关系; 在异性交往中也难以处理好交谈气氛,处于一种过于羞涩与沉闷的状态(谭雪晴, 贾晓督, 李智勇, 2017)。而具有这样状态的个体,往往不够肯定自己,不愿意为改变自己做出尝试,因此更不易于发现自身的生命意义。

其次, 一般性意义维持模型认为当个体对现阶段事物理解后所产生的期望关系与个体的现实关系不一致时,就会产生意义违反。学生对外界知识的学习主要是利用自己原有知识与经验去同化当前要学习的新知识,如果原有知识与经验能同化新知识,则会引起顺应过程,反之,学生将会处于一个混乱的状态(Habermas, Diel, & Welzer, 2013),无法完成有意义的建构。也就是说,当个体现阶段的人际关系让个体处在一种困扰的状态, 个体就会无法顺利完成顺应或者适应过程, 就会导致个体的生命意义感无法维持,最终将产生较低的生命意义体验,这表明人际关系困扰可以对生命意义体验起到一定的预测作用。

再次, 人际关系困扰的不同类型对于生命意义体验的影响不完全相同, 其中交际困扰可以一般显著预测生命意义体验,交谈、异性困扰只能边缘显著预测生命意义体验, 待人接物困扰在统计学上无法显著预测生命意义体验。

第一, 这可能与未对相关人口学变量进行控制有关。有研究发现,在不同生源地和性别等人口学变量上, 大学生的人际关系知识掌握程度与人际关系困扰程度具有显著性差异, 往往城市学生人际交往能力较优于农村学生, 男生人际关系困扰较高于女生(尹晨祖,2015),因此人口学变量上的差异有可能是不同类型的人际关系困扰对生命意义体验的影响不一致的原因之一。第二,这可能与未对相关情绪特质和人格特征变量进行控制有关。有研究发现,感恩和自尊也是生命意义感的重要影响因素 (刘亚楠,张舒, 刘璐怡, 刘慧瀛, 2016; 柳之啸, 乔玉玲,吴任钢, 2018)。 第三,这可能与人际关系困扰本身也有关系。 有研究发现,对于大学生群体而言,其中交谈和交际困扰的学生占比人数显著高于待人接物和异性困扰的人数(尹晨祖,2015),因此其对生命意义体验的预测也会存在不一致的情况。第四,本研究认为对于刚进大学的学生, 其与他人的人际关系主要集中在交谈和交际上, 待人接物类型的人际关系涉及较少。而大部分刚上大学的学生,人际交往主要以友情为主,即使没有异性朋友,同性也能给其良好的人际交往体验(曾院珍,2018),因此,待人接物和异性交往困扰有可能在统计学上不能很好地预测生命意义体验。

本研究发现, 人际关系困扰与生命意义寻求相关不显著,未达到统计学标准。一方面有研究认为生命意义体验与生命意义寻求是两个互不影响的维度,其各自的变化具有相对独立性(张姝玥, 许燕,2012),因此人际关系困扰对其的影响不一致;另一方面有研究通过对8756 名处于成年期、 青年期、中年期和老年期的被试进行调查, 发现在生命的各个阶段,意义的体验得分都相对较高,并且表现出较大的相似性,如都与幸福感密切相关,但是寻找意义往往与生命后期有更强的关联 (Steger, Oishi, &Kashdan, 2009)。 还有研究表明,年龄、生活经历可能在人际关系困扰和生命意义寻求中起到重要作用, 生命中的特定事件和特定情节才是促使个体寻找意义的重要因素 (Habermas, Diel, & Welzer,2013)。综上,本研究认为,生命意义体验和寻求有不同的影响机制,生命意义感的影响因素是复杂的,有可能存在其它的影响因素。

4 结论

本研究首次采用交叉滞后调查探讨人际关系困扰对生命意义感的预测作用, 发现人际关系困扰可以较好地预测生命意义体验。 生命意义感作为一项重要的心理资源,我们需要在教育、生活以及工作中尽可能地去提升人们的生命意义水平, 这对个体的身心健康、生活质量都有重要的意义。 但是,本研究发现, 个体的人际关系困扰对生命意义体验有重要的影响,但对生命意义追求的影响较小,而二者共同形成了生命意义, 这启示我们应该注重激发学生寻求生命意义的动力,提高生命意义体验,进而产生心理收益,最终使得学生健康成长。因此高校在对学生进行生命意义教育时, 可以开设相应的人际交往课程,举办相应的人际关系讲座,给学生提供学习人际交往知识的渠道。另外,寻求生命意义是个体努力去建立或增加自己对生命含义和目标的理解过程,它强调的是过程, 这启示高校要创造丰富的校园实践活动, 让学生将学到的人际交往知识应用到现实生活中。 同时,学生也要积极地参与到实践活动中,知识与实践要相辅相成,缺一不可。

5 局限

本研究只纳入了人际关系困扰对生命意义感的影响, 但是也存在除人际关系困扰之外对生命意义感起作用的重要影响因素; 由于生命意义体验和生命意义寻求可能存在不同的影响机制, 这意味着未来在对生命意义感进行研究时, 要充分考虑生命意义感本身的内涵属性, 单独对两者进行细致深入的研究。