社会适应能力与青少年社交网络使用的关系:压力知觉与社交网络沉浸的链式中介作用

白晓丽 姜永志,3

(1 内蒙古师范大学心理学院,呼和浩特010022;2 内蒙古民族大学教育科学学院,通辽028000;3 内蒙古民族教育与心理发展研究基地,通辽028000)

1 问题提出

马斯洛需要层次理论提出个体具有与他人建立和发展社会关系的需要, 良好的社会交往能促进个体身心健康发展(刘亚丽, 2009)。在互联网时代,主体间的社会交往实现了线上线下的转换和共存,也即个体不但通过线下传统面对面交往方式与他人建立联系,而且还通过线上“不在场”的形式与他人建立联系,这无疑丰富了人与人之间的社会交往形式。基于移动互联网的诸多社交网络平台(如Facebook、微信)已经高度卷入人们的现实生活,成为满足人们社 会 交 往 的 “数 字 工 具”(Pontes, Taylor, &Stavropoulos, 2018)。 然而,随着社交网络的广泛使用, 伴随着社交网络过度使用而产生的非适应性社交网络使用行为, 正对青少年身心发展产生着消极影响。以往研究表明,社交网络过度使用会造成个体的生理损伤, 如睡眠质量下降(Orzech, Grandner,Roane, & Carskadonabd, 2016)、 认知失败(Vernon, Barber, & Modecki, 2015)、 颈 椎 疾 病 等(Lepp, Barkley, Sanders, Rebold, & Gates,2013); 同时也给个体带来诸多心理困扰 (姜永志等, 2015),如社交网络过度使用更易引发个体的孤独感(周宗奎, 刘庆奇, 杨秀娟, 孙晓军, 2017)。由此可见,合理控制社交网络使用的强度,避免非适应性社交网络使用给个体身心发展带来消极影响,是促进个体身心健康发展的必要条件。

避免个体出现社交网络过度使用的非适应性行为,首先需要阐明个体社交网络使用诱发条件。社会适应是个体在与环境相互作用中, 通过心理与行为的改变达成个体与环境和谐相处的一种积极状态(杨飞龙, 李翔, 朱海东, 2019)。以往研究表明,当个体在与他人或环境相互作用中出现适应性障碍时, 更偏好通过社交网络的使用与他人或环境建立联结(贾月亮, 安龙, 贾月明, 2019)。如,基于需要与满足理论, 当个体具有与社会交往缺陷相关的社交焦虑、孤独感、抑郁、疏离感等负性情绪时,更期望寻找到一个能满足其正常交往需求的途径或方式,而寻求第三方社交网络平台的帮助则成为他们满足需求的重要途径(姜永志, 2018a)。 此外,以往研究发现, 个体存在较多的社会交往困扰(李笑燃 等,2017)、社交技能缺陷、社会适应困难(赵宝宝, 金灿灿, 邹泓, 2018)、社交回避与苦恼(张雪凤, 高峰强, 耿靖宇, 王一媚, 韩磊, 2018) 等社会适应障碍时,更易形成网络成瘾、手机成瘾、社交网络过度使用行为。由此推测,当个体存在社会适应不良时更易产生社交网络过度使用行为, 即社会适应直接负向预测社交网络过度使用(H1)。

个体在现实生活中的社会适应不良主要表现为环境适应、自我适应、行为适应和人际适应,而人际适应则是个体与他人建立良好人际关系的基础。 压力感知是个体主观感觉到外部刺激、 事件或环境对自己产生威胁的一种心理认知, 主要表现为心理紧张和身体不适 (邱致燕, 王小洁, 张斌, 王叶飞,2016)。 以往研究表明,在现实生活中存在较多交往焦虑和人际困扰的个体, 他们对人际适应不良带来的压力具有更强的敏感性, 更容易感受到来自他人的压力, 而由人际适应不良带来的压力也促使个体寻求通过社交网络来缓解其带来的压力(Harbort,Spiegel, Michael Witthöft, & Hecht, 2017)。 以往研究也发现, 由社会适应不良带来的压力感知能直接正向预测个体的移动网络使用(姜永志, 阿拉坦巴根, 白晓丽, 王海霞, 2017)。 因此,本研究推测压力感知在社会适应与社交网络过度使用关系间起到中介作用(H2)。

Barnett 提出的沉浸感理论强调,当个体专注于特定的活动, 这种活动如果能让人体验到愉悦就会促使个体渴望不断重复这种行为。 这种状态体验主要与休闲活动相联系,例如,游戏、跳舞、下棋等活动会使个体全神贯注并会逐渐体验到活动带来的愉悦体验,但这种愉悦体验的产生需要特定前提条件,例如,技能、控制力、重要性、挑战性、互动性、唤醒、时间感淡化和临场感等要素的综合作用(Huang,Hsieh, & Wu, 2014)。以往研究发现个体不但在玩网络游戏时会产生沉浸体验, 在网络交往活动中也会体验到沉浸感, 并且在线沉浸体验和病理性互联网使用呈显著正相关(田雨, 卞玉龙, 韩丕国, 王鹏, 高峰强, 2015)。 研究还进一步发现,沉浸感与个体的网络游戏成瘾和社交网络过度使用呈显著正相关, 并且沉浸感对网络游戏成瘾和社交网络过度使用有直接正向预测作用 (Kim & Davis, 2009)。此外,研究发现具有社会适应不良的个体(如,社交回避、社交困扰、孤独感)更易产生沉浸体验,而且沉浸体验会进一步促进个体的手机成瘾(姜永志,白晓丽, 2015)。 因此,本研究推测社交网络沉浸体验在社会适应与社交网络过度使用关系间起到中介作用(H3)。 基于上述分析,在现实社会中社会适应不良个体一般会体验到更多的适应压力,如人际困扰、社交焦虑等带来的人际适应压力, 同时他们也期望通过社交网络使用来补偿社会适应不良带来的消极体验, 社交网络使用带来的满足感和愉悦感能使他们产生社交网络沉浸体验, 并进一步产生社交网络过度使用行为。由此推测,压力知觉和社交网络沉浸体验在社会适应与社交网络过度使用关系间存在链式中介效应(H4)。

综上所述,本研究拟探讨社会适应对青少年社交网络过度使用的影响,并考察压力知觉和社交网络沉浸体验在社会适应对青少年社交网络过度使用影响中的独立中介作用以及链式中介作用,以期为今后青少年社交网络过度使用的干预提供一定参考。

2 研究方法

2.1 研究对象

采用整群抽样法,在河北、广西、湖北、内蒙古、新疆、甘肃、宁夏等7 个省区11 所中学,以班级为单位进行集体施测,共发放问卷2300 份,回收有效问卷2074 份,问卷有效率90.17%。 其中,男生696 人(占33.5%)、女生1378 人(占66.5%);高中生1130人(占54.48%)、初中生944 人(占45.52%);城市生源地学生1126 人(54.29%)、农村和牧区生源地学生948 人(45.71%)。

2.2 研究工具

2.2.1 青少年社会适应量表

使用邹泓等人(2012)编制的青少年社会适应量表,该量表由50 个题目组成,包括环境适应、自我适应、行为适应和人际适应4 个维度(邹泓, 余益兵,周晖, 刘艳, 2012)。 量表使用李克特五级计分(1代表完全不符合,5 代表完全符合), 量表得分越高表明个体的社会适应水平越高。 本研究中量表的Cronbach’α 系数为0.79。

2.2.2 压力知觉量表

使用由杨廷忠和黄汉腾(2003)修订的压力知觉量表,该量表由14 个题目组成,包括失控感和紧张感两个维度。 量表使用李克特五级计分 (1 代表从不,5 代表总是), 量表得分越高表明个体最近1 个月感知到的压力越大。 本研究中量表的Cronbach’α系数为0.84。

2.2.3 社交网络沉浸感问卷

使用姜永志等人(2015)修订的社交网络沉醉感问卷,问卷由8 个题目组成。 使用李克特五级计分(1代表从未体验过,5 代表总是体验到),问卷得分越高表明个体对社交网络越沉浸和痴迷。本研究中问卷的Cronbach’α 系数为0.93。 验证性因素分析结果表明模型的各项拟合指数较好,χ2/df=3.56、RMSEA=0.05、NFI=0.92、GFI=0.91、CFI=0.94。

2.2.4 青少年问题性移动社交媒体使用评估问卷

使用姜永志(2018b)编制的青少年问题性移动社交媒体使用评估问卷。 问卷由20 个题目组成,包括黏性增加、生理损伤、遗漏焦虑、认知失败和负罪感5 个维度。 问卷使用李克特五级计分(1 代表完全不符合,5 代表完全符合), 问卷得分越高表明移动社交网络过度使用行为倾向越严重。 本研究中问卷的Cronbach’α 系数为0.87。

2.3 统计处理

使用SPSS 18.0 进行均值、 标准差和相关分析等描述性统计分析,使用Hayes 建立的Process 程序(Process is written by Andrew F. Hayes, http:/ /www. afhayes.com)进行回归分析和中介效应检验。

2.4 共同方法偏差

使用单因素法检验共同方法偏差, 设定公因子数为1,并采用LISREL 进行验证性因素分析,将研究中各问卷的所用题目作为外显变量进行因素分析, 拟合指数如下:χ2/df=35.46,RMSEA=0.42,NFI=0.43,GFI=0.52,CFI=0.52,结果显示本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

3 结果

3.1 描述统计和相关分析

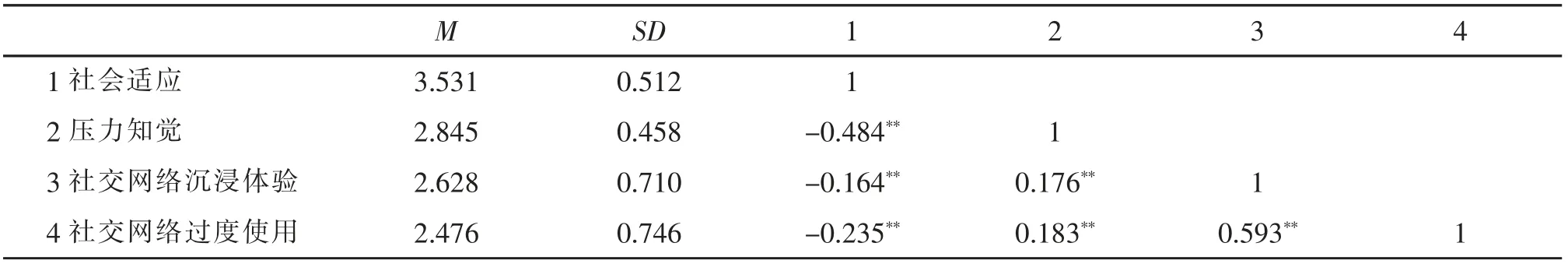

各个变量的相关分析结果表明: 社会适应与压力知觉、社交网络沉浸体验、社交网络过度使用间均存在显著负相关,压力知觉、社交网络沉浸体验与社交网络过度使用间均两两呈显著正相关(见表1)。

表1 各变量描述性统计和相关分析结果

3.2 压力知觉和社交网络沉浸体验的中介效应检验

本研究使用偏差校正百分位Bootstrap 法对压力知觉与社交网络沉浸体验在社会适应与社交网络过度使用关系间的中介效应进行检验。 采用Hayes 编制的SPSS 宏, 在控制了性别和年级的条件下, 通过抽取5000 个样本估计中介效应的95%置信区间,对压力知觉和社交网络沉浸体验在社会适应与社交网络过度使用关系间的中介效应的效应量及置信区间进估计。

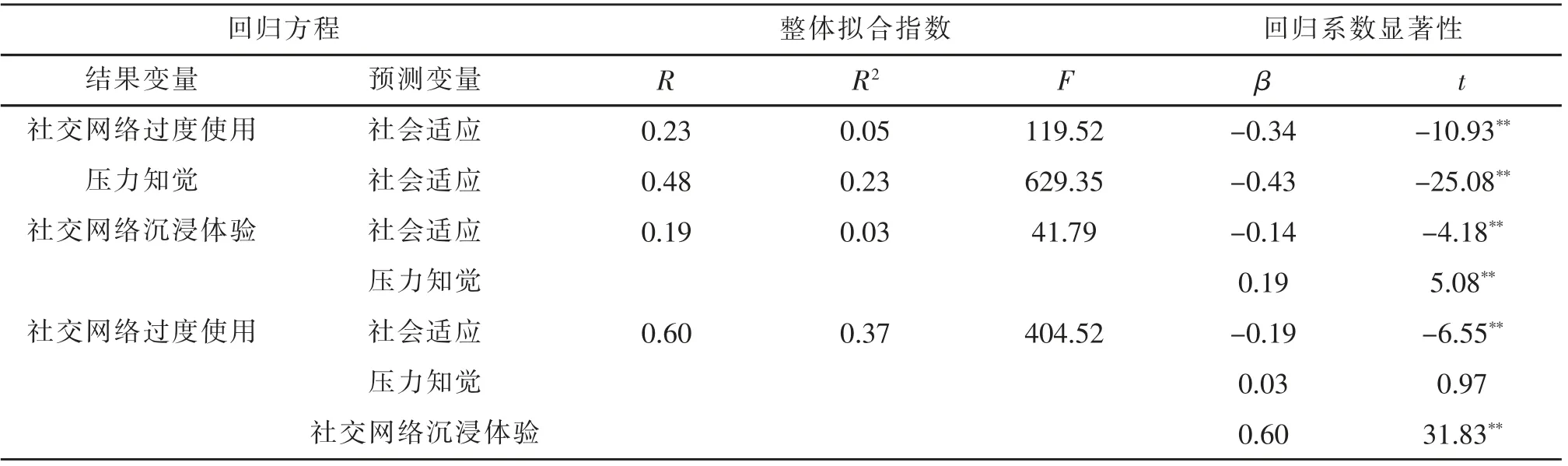

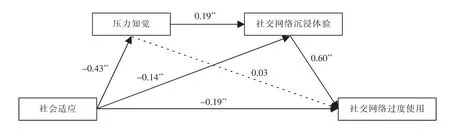

回归分析表明(见表2):社会适应对社交网络过度使用具有直接负向预测作用(β=-0.34,p<0.01);社会适应直接负向预测压力知觉(β=-0.43,p<0.01);社会适应直接负向预测社交网络沉浸体验(β=-0.14,p<0.01),压力知觉直接正向预测社交网络沉浸体验(β=0.19,p<0.01);所有变量均纳入回归方程后,社会适应直接负向预测社交网络过度使用(β=-0.19,p<0.01),社交网络沉浸体验直接负向预测社交网络过度使用(β=0.60,p<0.01),而压力知觉对社交网络过度使用没有显著的预测作用(β=0.03,p>0.05)。

表2 模型中变量关系的回归分析

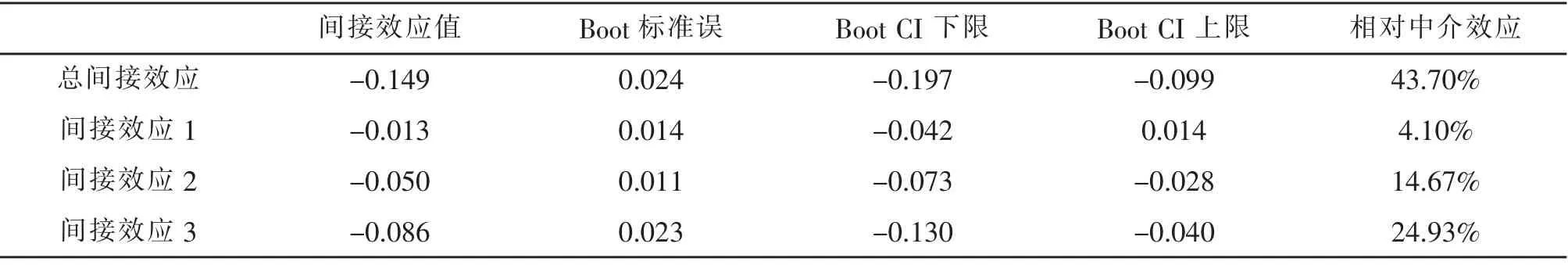

中介效应分析表明(见表3 和图1):压力知觉和社交网络沉浸体验在社会适应与社交网络过度使用的关系间起部分中介作用, 中介效应值为0.149,占社会适应对社交网络过度使用影响总效应(0.341)的43.70%。 具体来看,总的中介效应由三条路径的间接效应组成: 通过社会适应→压力知觉→社交网络过度使用途径产生的间接效应1(-0.014),Bootstrap 95%置信区间包含0, 说明压力知觉在社会适应与社交网络过度使用关系间的中介作用不显著; 通过社会适应→压力知觉→社交网络沉浸体验→社交网络过度使用途径产生的间接效应2(-0.050),Bootstrap 95%置信区间不包含0, 说明压力知觉与社交网络沉浸体验在社会适应与社交网络过度使用关系间的链式中介作用显著; 通过社会适应→社交网络沉浸体验→社交网络过度使用途径产生的间接效应3(-0.085),Bootstrap 95%置信区间不包含0,说明社交网络沉浸体验在社会适应与社交网络过度使用关系间的中介作用显著。 表3 还显示,三个间接效应依次占总效应的4.10%、14.67%和24.93%。

表3 压力知觉和社交网络沉浸体验在社会适应与社交网络过度使用关系间的中介效应

图1 链式中介作用图

4 讨论

4.1 压力知觉与社交网络沉浸的中介作用

研究结果表明, 社会适应不仅能直接负向预测青少年社交网络过度使用(验证了假设H1),还能通过压力知觉和社交网络沉浸体验的中介效应对青少年社交网络过度使用产生影响 (验证了假设H3 和H4)。 中介效应主要通过两条显著的路径产生:通过社交沉浸体验的独立中介效应; 通过压力知觉和社交网络沉浸体验的链式中介效应。

社会适应是现实生活中心理-社会动态协调关系的综合反映, 积极的社会适应能促进个体社会心理与行为的积极发展, 而消极的社会适应则会抑制个体社会心理与行为的积极发展(李彩娜, 顾娇娇,王甲, 焦思, 2017)。本研究结果表明社会适应直接负向预测社交网络过度使用, 当个体在现实生活中存在社会适应不良时,常会体验到更多的负性情绪,社交网络作为一种最为便捷的调节社会适应不良的路径, 能在一定程度上补偿个体因社会适应不良产生的焦虑、困扰等负面情绪,并获得社会支持、情感支持、归属感等心理需求,提高积极的自我认同和心理和谐水平 (姜永志, 白晓丽, 刘勇, 陈中永,2017)。

此外, 本研究发现社会适应能通过社交网络沉浸体验的中介效应影响青少年社交网络过度使用。这一结果表明, 在现实生活中存在较多社会适应不良的个人更容易沉浸于社交网络使用中, 并由此增加了社交网络过度使用的风险。 社会适应不良个体由于缺少必要的社会交往技能, 在社会交往中常表现出较多的自卑感和孤独感(周宗奎, 连帅磊, 田媛, 牛更枫, 孙晓军, 2017),他们力求回避面对面的现实社会交往, 而社交网络的虚拟性和匿名性特点掩盖了社会交往中诸多社会线索, 不但满足了他们正常的社会交往需要, 而且给他们带来了积极的社 交 体 验 (Grieve, Kemp, Norris, & Padgett,2017)。 这一结论也支持了替代补偿假说,现实生活中社会适应不良的个体会将注意力转移到虚拟的社交网络中, 在社交网络中寻求积极的社会支持和同伴关系, 以此来补偿现实社会中社会适应不良带来的负性情绪, 而由社交网络使用带来的沉浸体验则使他们更易形成社交网络过度使用行为。因此,社会适应能够通过社交网络沉浸体验的中介作用对社交网络使用产生间接影响。

本研究还发现, 社会适应能通过压力感知和社交网络沉浸体验的链式中介作用来影响青少年的社交网络使用。以往研究表明,社会适应较差的个体主观感知到来自外界的压力越大, 会越难表现出积极认知、 积极情感和积极行为 (Serrano & Andreu,2016),尤其是当青少年面临来自自我与环境交互作用过程中的多重压力时, 更容易产生消极心理与行为, 并采用消极应对策略 (Hsieh, Zimmerman,Xue, Bauermeister, & Caldwell, 2014)。 社交网络是互联网时代衍生出的一种新兴交往媒介, 它作为线下社会交往的一种扩展和补充形式, 满足了那些线下社会适应不良个体对获得心理和谐的期望。 社交网络使用带来的沉浸体验则缓解了由适应不良引发的心理压力, 但这可能使个体长期沉浸于社交网络使用中而诱发社交网络过度使用行为。因此,社会适应不良能够使个体感知到更多心理压力, 并寻求社交网络来缓解心理压力(即社交网络沉浸体验),进而增加了社交网络过度使用的风险。

与研究假设不一致的是, 社会适应并不能通过压力感知对社交网络过度使用产生影响(没有验证假设H1),这与以往研究结果不完全一致(张金健,2015)。 压力知觉作为个体主观感觉到外部刺激、事件或环境对自己产生威胁的一种心理认知, 会因个体自身有较大差异, 这就导致社会适应不良个体在面临不同环境变化时会感知到不同的压力, 并没有使个体产生社交网络过度使用行为。此外,研究表明压力知觉与心理韧性存在密切关系, 当个体感知到较大压力时, 个体的心理韧性也会对压力起到缓冲作用, 并且这个缓冲作用还受领悟社会支持的影响(叶宝娟, 朱黎君, 方小婷, 2018)。所以,当社会适应对社交网络使用产生影响时, 压力感知对社交网络过度使用的预测作用变得不显著。

4.2 教育建议

社会适应作为青少年社交网络过度使用的重要影响因素, 它还通过社交网络沉浸体验的独立中介效应, 以及压力知觉和社交网络沉浸体验的链式中介效应产生影响。鉴于此,对青少年社交网络过度使用的教育引导, 除了要避免个体社会适应不良及其带来的消极情绪, 还要弱化社会适应不良个体的压力感知, 避免青少年寻求社会适应不良补偿的社交网络沉浸体验, 进而降低青少年社交网络过度使用形成的风险。因此,通过心理教育活动课等开展青少年积极心理适应教育与训练, 或在其它学科中渗透相关观念, 使青少年正确看待学习生活中的压力事件和提高心理弹性,避免长时间沉浸于社交网络中,正确引导其合理安排使用社交网络的时间和频率,这有益于促进青少年合理的媒介素养的养成和身心健康的发展。

5 结论

社会适应与压力知觉、社交网络沉浸体验、社交网络过度使用间均存在显著负相关,压力知觉、社交网络沉浸体验与社交网络过度使用间两两呈显著正相关。

社会适应不仅可以直接影响青少年社交网络过度使用, 还可以通过两条路径的间接作用影响青少年社交网络过度使用: 通过社交网络沉浸体验的中介作用以及压力知觉和社交网络沉浸体验的链式中介作用。