女大学生负性生活事件与抑郁的关系:消极认知应对的调节作用

朱行健 汪郁云 陈 晨 秦金亮

(浙江师范大学杭州幼儿师范学院,杭州311215)

1 引言

随着时代的发展, 越来越多的女大学生呈现出复杂多变的心理特点,“女汉子”“萌妹子” 等开始成为95 后女大学生的代名词。而很少有研究单独关注95 后女大学生的心理状态。 抑郁是一种常见的负性心理状态, 大学生群体学业压力和抑郁状态显著正相关(赵萌,麻雨婷,张宝山,2019),且抑郁可能使个体产生非持续性自我伤害行为等不良影响(赵若兰,楼淑萍,陈辉,2019)。我国女大学生群体的抑郁检出率为21.6%(唐慧,丁伶灵,宋秀丽,2013)。 同时,对人际关系敏感的女大学生可能比男大学生更易出现严重的抑郁症状(陈程,陈方方,刘晓宇,2020)。 因此, 女大学生的心理健康问题应引起学界的高度关注。

大学生负性生活事件与抑郁状态的关系受到诸多研究的探讨。 例如,陈晓霄(2015)的研究发现,被他人误解、恋爱不顺利、学习压力过高、与他人关系紧张等负性生活事件会对大学生心理健康产生消极的影响。 同时,季善玲和王惠萍(2019)的研究也发现, 负性生活事件对大学生抑郁情绪有正向的预测作用。 这些研究结果也许可用抑郁认知易感模型解释, 个体抑郁易感性受负性生活事件的影响, 在负性生活事件的刺激下可能会激活一些负性认知思维和行为(Young,2001)。 此外,不同性别群体中,负性生活事件与抑郁状态的关系可能不同。男生比女生可能有更多负性生活事件 (邢存瑞,2019),但是女生在负性生活事件中压力的感知可能高于男生(袁文萍,马磊,2019),可见女生可能更易受负性生活事件影响而产生抑郁情绪或抑郁倾向(Codispoti,2008)。

认知应对是个体在处理冲突时常用的策略。Garnefski 基于不同维度的认知应对特征将其分为消极认知应对和积极认知应对(Garnefski,2001),不同的认知策略在应对抑郁、 负性生活事件时呈现不同的影响。 依赛男等人(2018)的研究表明,积极认知应对和抑郁之间存在显著负相关, 而消极认知应对和抑郁之间存在显著正相关。 同时,唐海波等人(2014)的研究表明,消极认知应对与负性生活事件正相关, 积极认知应对与负性生活事件负相关。 而女生在面对负性生活事件时,可能采用更多自我责难、 灾难化等消极认知应对方式 (肖晶,黄任之,凌宇,2009)。 这些研究结果可能表明,认知应对可能在负性生活事件与抑郁状态间存在一定的作用。

已有研究表明,抑郁、焦虑等消极情绪状态与自杀意念有高度的相关 (Fawcett et al., 1990; 苏斌原,张卫,周梦培,等,2015)。 同时,应激-易感模型(Cavanagh, Carson, Sharpe, & Lawrie, 2003;宫火良,李思雨,2012)指出,负性生活事件作为个体生活中重要的应激因素,其对个体的抑郁状态,甚至是自杀意念风险有正向预测作用(李亚敏,雷先阳,张丹,等,2014;辛莘,何成森,2010;张月娟,阎克乐,王进礼,2005)。 认知应对作为人们对付内外环境要求及其有关的情绪困扰而采用的方法、手段或策略,是否可降低或增加应激反应水平, 从而影响负性生活事件(应激)和抑郁状态(易感因子)之间的关系? 已有研究对此的探讨付之阙如,而以心理复杂多变,抑郁检出率较高,对负性情绪事件更易感的95 后女大学生为研究对象的研究则更是未见。基于此,本研究以95 后女大学生为对象,探讨女大学生抑郁、负性生活事件和认知应对之间的关系, 验证认知应对在负性生活事件和抑郁之间的调节作用。

2 方法

2.1 被试

本研究采用方便取样的方法在浙江省四所高校(省属高校) 中抽取女大学生779 人参与问卷调查,回收问卷后剔除规律性作答、 遗漏问题数量超过1/5 的问卷, 保留有效问卷674 份, 有效回收率为86.5%。在有效样本中,被试的平均年龄为19.88 岁,标准差为1.34。

2.2 研究工具

2.2.1 青少年负性生活事件量表 (adolescent selfrating life events check-list, ASLEC)

采用刘贤臣等编制的青少年自评生活事件量表(刘贤臣,刘连启,杨杰,1997),量表由可能给少年带来心理生理反应的负性生活事件构成, 共27 个条目,包括6 个分量表:人际关系、学习压力、受惩罚、丧失、健康适应、其他。 采用五级评分(1 为无影响,5为极重),得分越高,说明这一类负性生活事件对该个体的影响越重。本次研究中该量表的Cronbach’s α 系数为0.86。

2.2.2 流调中心抑郁量表(the center for epidemiological studies depression scale,CES-D)

采用流调中心抑郁量表测量抑郁(汪向东,王希林,马弘,等,1999)。 该量表共20 题,包含4 个分量表:抑郁情绪、积极情绪、躯体症状与活动迟滞、人际关系困难。 采用4 级评分,各项目按0 到3 评分(偶尔或无=0,有时有=1,经常或一半时间有=2,大部分或持续有=3), 总分范围为0~60, 反向题重新记分后,得分越高表示抑郁倾向越强。判定抑郁症状的标准是: 总分≤15 分无抑郁症状;16~19 分可能有抑郁症状,≥20 分肯定有抑郁症状。 本次研究中该量表的Cronbach’s α 系数为0.89。

2.2.3 认知情绪调节问卷 (cognitive emotion regulation questionnaire, CERQ)

采用由罗伏生(罗伏生,2006)引进并修订的中文版认知情绪调节问卷,共36 个条目,包括9 个分问卷:自我责难、接受、沉思、积极重新关注、重新关注计划、积极重新评价、理性分析、灾难化、责难他人,每个分问卷4 个条目,在九个认知策略中,自我责难、沉思、灾难化和责难他人为消极认知应对;而积极重新关注、重新关注计划、积极重新评价、接受和理性的分析为积极认知应对。 评分方式采取五级评分(1 为几乎从不,5 为几乎总是)。 在某个分问卷上得分越高, 被试就越有可能在面临负性事件时使用这个特定的认知策略。 本次研究中该问卷的Cronbach’s α 系数为0.89。

2.3 研究程序

研究以浙江省某高校为单位进行问卷施测,课题组成员聘请施测高校一名心理学专业的同学为负责人,负责人经过线上的系统培训后担任主试。施测过程统一组织完成,测试时长为20 分钟,测试结束当场回收问卷。

2.4 数据管理与统计分析

采用SPSS22.0 进行数据的录入和分析。 通过Pearson 相关分析,考察女大学生生活事件、抑郁、认知应对的关系。 运用Hayes 的SPSS 宏程序PROCESS 考察大学生的认知应对(积极认知应对、消极认知应对) 在负性生活事件和抑郁关系中的调节作用(Pengcheng Wang,2017)。 进一步采用Johnson-Neyman 法,考察认知应对的取值对负性生活事件和抑郁关系的影响(Hayes,2009)。

3 结果

3.1 共同方法偏差的检验

本研究采用自我报告的方法测量和收集研究数据。 为避免共同方法偏差(common method bias)对结果的影响,我们根据已有研究者的建议(周浩,龙立荣,2004)重点从施测程序和数据处理方面进行了控制。具体而言,在施测程序上:(1)选用信效度较高的成熟量表进行测量;(2)对不同量表采用不同指导语,适当采用反向计分方式;(3)采用匿名式测量,强调问卷的保密性。在数据处理上,采用Harman 单因子检验,即对所有量表题目进行未旋转因子分析,获取特征值大于1 的因子4 个, 最大因子的解释变异量为35.94%,小于40%,说明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2 女大学生负性生活事件、抑郁、认知应对的描述统计和相关分析

为考察女大学生负性生活事件、抑郁、认知应对的关系,采用皮尔逊相关法分析变量之间的关系,结果见表1。 负性生活事件、抑郁、认知应对均呈显著正相关,其中负性生活事件、抑郁、消极应对之间的相关更为显著(p<0.01)。

表1 大学生负性生活事件、抑郁、认知应对的描述统计和相关分析

3.3 女大学生负性生活事件和抑郁的关系:认知应对的调节作用

使用Hayes(Hayes,2013)的SPSS 宏程序PROCESS 分析负性生活事件对抑郁的影响是否受到认知应对(消极认知应对、积极认知应对)调节。对各变量进行标准化处理之后,把抑郁作为因变量,负性生活事件作为自变量,消极认知应对、积极认知应对分别作为调节变量,结果见表2。

表2 认知应对与负性生活事件对抑郁的交互效应分析

如表2 所示,负性生活事件(β=0.17,p<0.001)、消极认知应对(β=0.18,p<0.001)、积极认知应对(β=0.12,p<0.001)对抑郁的预测作用显著;负性生活事件和消极认知应对的交互项(β=0.08,p<0.01)对抑郁有显著的正向预测作用。结果说明负性生活事件、消极认知应对、积极认知应对都可以正向预测抑郁,消极认知应对可以调节负性生活事件和抑郁的关系。

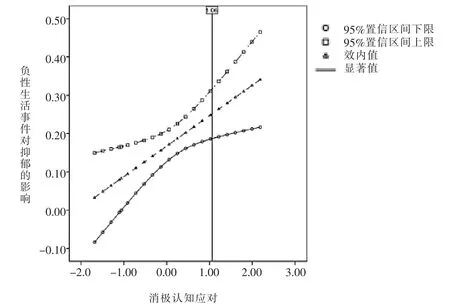

另外, 为检验消极认知应对在何种程度上可以调节负性生活事件和抑郁的关系, 进一步采用Johnson-Neyman 法进行检验, 分析结果如图1 所示。根据图1 的结果,当中心化后的消极认知应对取值低于平均数1.06 时([-1.06,2.17]),简单斜率检验显著。因此,当消极认知应对取值低于平均数1.06时,可以显著调节负性生活事件和抑郁的关系。

4 讨论

近年来,大学生总数快速增长,但是大学生就业渐趋饱和。 同时, 就业单位对人才学历要求不断提高,直接增加了大学生的就业压力和学业压力。而与压力紧密关联的抑郁作为大学生常见的一种负性心理状态,受到学者的广泛关注。但是很少有研究关注女大学生的抑郁情绪, 同时也较少探讨造成女大学生抑郁的潜在因素。 因此,本研究基于量化数据,以95 后女大学生为研究对象, 探究女大学生抑郁、负性生活事件和大学生认知应对之间的关系, 为女大学生身心健康、 前途发展提供科学依据。 本研究发现,女大学生抑郁和负性生活事件、积极情绪调节策略和消极认知应对呈显著正相关。 同时负性生活事件、 积极认知应对和消极认知应对均能显著预测大学生的抑郁水平, 消极认知应对在一定区间内对抑郁和负性生活事件的关系起调节作用。

4.1 女大学生抑郁与负性生活事件和认知应对的相关分析

图1 负性生活事件对抑郁的调节效应分析

本研究发现, 抑郁和负性生活事件呈显著正相关,与以往的研究结果一致(徐宁,张伟波,杨美霞,2019)。这说明女大学生在日常的学习和生活中经历的负性生活事件越多,抑郁的水平越高。产生的原因可能是女大学生作为一个青春有活力的群体, 每天在社交中都需要面对种类多样的负性生活事件,而女大学生较为内向,在人际交往中也较拘谨,这些性别特征导致负性生活事件在一定程度上增加女大学生的心理应激,导致其处于一个不愉快的心境中,从而使抑郁水平上升(陈程,陈方方,刘晓宇,2020)。所以, 女大学生在面对负性生活事件时需要及时调整自己的心态,克服过分的焦虑;学生工作部门的相关老师需要关注女大学生在一些特别时期的心理状态,比如考试周、生理期、失恋期等,给予女大学生更多的关心、关爱,加强咨询和帮扶的力度,尽量减少负性生活事件对女大学生的影响。

抑郁和消极认知应对呈显著正相关, 这与以往的研究结果一致(刘梦楠,2019),说明女大学生越频繁地采用消极认知应对面对生活事件, 抑郁水平越高。 产生这一现象的原因可能是,相比于男生来说,女大学生在面对负性生活事件时更容易采用自我责难、沉思、灾难化和责难他人等消极认知应对(肖晶,黄任之,凌宇,2009)。 同时,女大学生的情绪化程度高,很容易被自己的消极态度继续感染,产生“破罐子破摔” 的破窗效应, 最后导致自己的抑郁水平上升。所以,女大学生在学习生活中需要尽可能地采取积极科学的认知应对方式,在面对负性生活事件时,首先要沉着应对,冷静分析,适时调整自己的情绪,以积极乐观的情绪面对负性生活事件。

本研究发现, 抑郁和积极认知应对也呈显著正相关, 即女大学生在采用积极认知应对面对负性生活事件时,抑郁水平也会上升,与以往的研究结果不一致(席明静,2017)。 产生这一现象的原因可能是,女生的表达方式较为拘谨, 在使用积极情绪调节策略时,比如与人沟通时没有表达出内心的真实想法,导致积极认知应对并没有起到有效调节抑郁的作用,所以抑郁水平还是一直处于较高的水平。 同时,已有研究结果(凌宇,彭君,钟明天,2014)表明,在积极情绪调节中重新关注、重新关注计划、积极重新评价等与大学生抑郁水平显著正相关的原因可能是,三种应对方式均是对负性事件的再加工, 从而再次提高了抑郁水平。

4.2 女大学生负性生活事件和抑郁的关系:认知应对的调节作用

本研究主要考察了认知应对在负性生活事件预测抑郁中的调节作用。研究结果显示,负性生活事件可以正向预测抑郁, 消极认知应对在负性生活事件和抑郁的关系中起调节作用, 而积极认知应对不能调节负性生活事件和抑郁之间的关系, 这一结果与以往的研究结果一致(刘双金,胡义秋,2015)。 具体而言,女大学生采用消极认知应对的频率增加,负性生活事件对抑郁有正向预测作用, 即女大学生经历越多的负性生活事件,抑郁水平越高。产生的原因可能是:在心理方面,女大学生频繁地使用消极认知应对,会降低个体的心理弹性(唐海波,周敏,2014)。这说明, 拥有较低心理弹性的大学生在面对负性生活事件时,会产生较大的压力,体验到更大的挫折感,进一步导致抑郁水平的提高;在生理方面,消极认知应对会导致大学生睡眠质量下降(李炳,2015),睡眠质量不佳的女大学生在面对负性生活事件时容易疲惫、倦怠,从而产生不良的情绪体验,最终导致抑郁水平的上升。 这一结果验证了应激-易感模型,相关分析显示, 负性生活事件和消极认知应对之间有正相关,消极认知应对可能可以增加应激反应水平,从而在负性生活事件(应激)和抑郁状态(易感因子)之间的关系中起调节作用。

另外,本研究发现,积极认知应对不能显著调节负性生活事件和抑郁之间的关系, 这一研究结果和以往的研究结果不一致(刘小娟,陈冲,杨思,2010)。以往的研究表明,当个体使用消极认知应对更多时,采取积极认知应对则会相应减少(刘启刚,2009)。当面对较为严重的负性生活事件时, 由于女大学生使用消极认知应对较多, 负性生活事件提高了抑郁水平,女大学生已经处于不愉快的心境中,这时采取积极重评等事后的积极认知应对很难再改善不良的心境,所以积极应对不具有调节作用。

此外, 以往的研究忽视了消极认知应对在什么程度上调节负性生活事件和抑郁的关系。 本研究发现,当消极认知应对的取值低于平均值1.06 时才能显著调节负性生活事件和抑郁之间的关系。 这一结果进一步验证了情绪调节的情境理论, 当消极认知应对水平没有过低时,还未超出自身能力资源范围,因此对抑郁和负性生活事件的调节作用不明显。 这说明过低的消极认知应对在负性生活事件和抑郁之间的关系中调节作用不明显。 推测产生这一现象的原因可能是, 过低的消极认知应对对女大学生心理和生理的影响不明显, 因此消极认知应对需要达到一定的水平才能调节负性生活事件和抑郁之间的关系。

4.3 启示

在本研究中,认知应对的调节作用得到验证。消极认知应对在低于平均值1.06 时开始在负性生活事件和抑郁之间的关系中起调节作用。 当女大学生面对负性生活事件时, 过多地采用消极认知应对会增加他们的抑郁水平。 这启示女大学生在学习生活中多采取科学有效的积极应对来面对负性生活事件, 学生工作相关人员应给予女大学生群体更多心理的支持和辅导, 针对大学生开设认知应对训练等心理课程, 从而有效地预防女大学生抑郁水平的上升。

5 研究结论

在女大学生群体中,负性生活事件、抑郁、认知应对三者存在关联,其中负性生活事件、抑郁、消极应对之间的相关度更高且显著。负性生活事件、认知应对可正向预测抑郁。 消极认知应对在在负性生活事件和抑郁状态间起调节作用。