金庸小说的女足书写

刘 云 余冰清

一、引言

金庸小说作为武侠小说这一文类中的一座丰碑,不仅集众家之长,更破陈腐旧套,大大拓展了女性角色在江湖中的生存空间,既写其侠骨英风,又书其柔情万种,给读者以深刻印象。对于金庸小说中女性形象的研究,从最初片面的印象式解读,逐渐提升至理论层面,不再局限于她们的现实原型、爱情心理或类型划分,而是从性别文化角度,观照女性形象折射出的意识形态,既包括作家的意识形态,也涵盖社会与时代的精神内涵,并且探究这种意识形态形成的深层原因①参见丁莉丽:《金庸的悖论:传统男权尺度与现代女性观》,《浙江学刊》1997年第5期;马琳:《性别文化视域中的张恨水与金庸比较研究》,陕西师范大学2012年博士学位论文;王彬彬:《文坛三户:金庸·王朔·余秋雨——当代三大文学论争辨析》,郑州:大象出版社2002年版。。然而,就文本本身而言,15部金庸小说中,出现的女性形象数量众多,其所体现的性别意识难以一概而论。从文学接受的角度来看,研究者们的视界存在差异,哪怕对于同一个女性人物,也可能在阅读后产生对立的观点。与其仅仅分析某部著作中个别人物的经历与心理,不如放眼于全集,寻觅作者在不同小说中表现出来的某种书写的共性,对这种共性进行分析,能够更加准确地把握金庸小说的创作特点。

对于女性形象的勾画,离不开对女性身体的描写,当女性身体的某个部位作为一种意象反复被书写,并且与女性整体形象产生关联,就具有了更丰富的表意功能和象征意义。意象在心理学中“表示有关过去的感受或知觉上的经验在心中的重现或回忆”,意象不仅可以是“视觉的和听觉的”,也可以完全是“心理上的”重现或回忆②[美]勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦:《文学理论》,刘象愚、邢培明、陈圣生等译,杭州:浙江人民出版社2017年版,第176-178页。。因此,对金庸小说中女性身体意象的考察,就可以从对身体形态的本真性摹写,上升到对写作者思想观念和意识形态的深刻判断。

阅读金庸小说,可以发现,金庸在塑造女性形象,尤其是在描写男女关系时,经常会涉及女性的足部描写,以及对由足部延伸而来的鞋袜的关注。比如《侠客行》中的男主角石破天,在初遇侍剑时还是个懵懂少年,因其成长环境的特殊,对世事几乎一无所知。当他从昏迷中醒来第一眼见到侍剑时,内心认为侍剑的容貌不如丁珰般“明艳绝伦”;但当他看见侍剑踏在绣花拖鞋中的一双“雪白赤足”,却觉得是“生平从所未见的美丽情景”,并出言赞美其脚的美丽。《射雕英雄传》中的小兵也曾窥看黄蓉洗脚,当黄蓉质问小兵为什么要看自己的脚时,连载版与三联版中小兵仅回答因为黄蓉的脚“好看”,而在世纪新修版中,小兵将黄蓉的脚描述为“雪白粉嫩”“脚趾甲红红的”“像观音菩萨的脚”,一方面是描写更加细致化,另一方面是将女足神化。柔软娇小、颜色娇艳的女足,是女性柔美的体现,《天龙八部》中的萧峰也正是通过捏阿朱的脚确定了其性别。因此,当我们探究金庸小说及其中的女性形象时,可从金书中屡次被书写的女足、女鞋意象入手。目前,对金庸小说中女性形象的研究虽众,但从女足书写的角度进行分析的文章却没有,仅有两篇文章涉及身体叙事,也是比较宽泛的讨论①参见寇鹏程:《侠客的身体:金庸武侠小说身体叙述策略研究》,《西南大学学报(社会科学版)》2011年第6期。该文一部分专门论述金庸笔下女侠“美的身体”,指出她们穿衣打扮和故事都是古典唯美的,认为她们不再是男性中心主义想象的欲望女性,不再是被看的客体,这恰恰是本文要讨论的地方。周志强:《身体狂想与想象性记忆的建构——以萧峰为个案》,《文化研究》第11辑,北京:社会科学文献出版社2011年版。。这为本文的论述留下了可供探讨的余地。

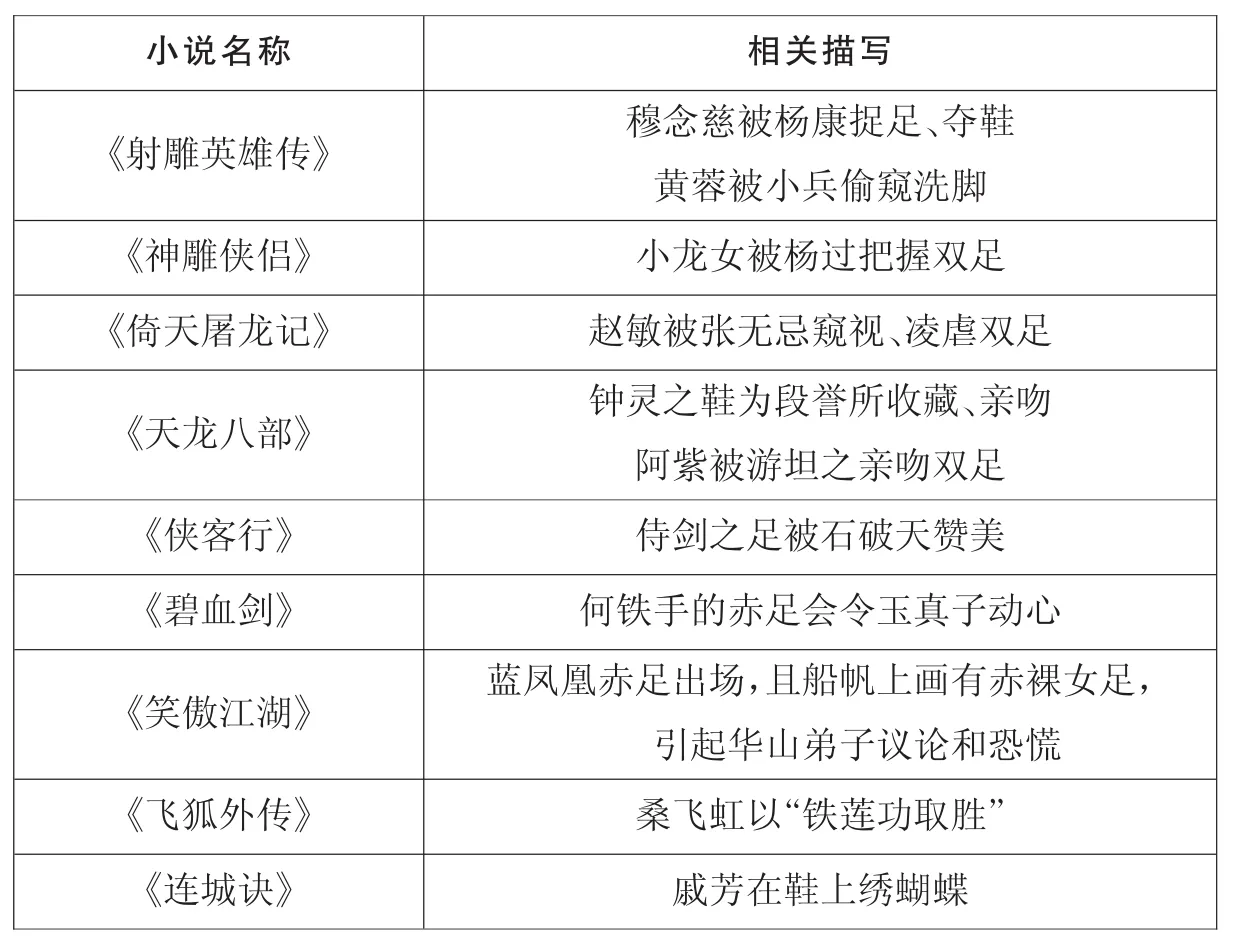

金庸小说中对于女足及女鞋(袜)的描写,经统计列表如下:

表1 金庸武侠小说中的女足(包括鞋、袜)描写

通过表格可以看出,女足以及女鞋(袜)作为一个描写对象,在金庸小说中出现的频率虽然不算太多,但是也已经是在不同作品中反复出现,完全可以作为一种符码化的意象,透露出金庸在写作时的文化心理和深层意识形态。因此,对金庸小说中的女足书写进行分析和总结,就具有了文化分析的价值和意义。女鞋作为女足这一意象的延伸,在千百年被男性的笔墨塑造的经历中,也已发展为一种“集体无意识”的男权书写。从看似不起眼的女足描写管窥金庸对于女性形象的建构方式,并沟通古典文学中对“金莲”“绣鞋”大书特书的传统,是有独到的意义的。

二、金庸小说与中国文学传统中的恋足情结

金庸小说中的女足书写较为零散,很少引起读者注意,应该说,金庸并非有意识地将这一书写系统化,但我们也不能简单地将之归为是作者书写的巧合。在世纪新修版的《神雕侠侣》中,金庸增添了杨过对小龙女双足的欲望叙事,而且着意将小龙女被甄志丙侵犯后,杨过第一眼所见的小龙女的“脚”修改为“赤足”。从中我们可以看出金庸对于女性足部的关注是十分明显的。更重要的是,对女足这一意象的书写在中国古典文学中可谓源远流长,有独特的文化背景与思想内涵。中国文学中的女足书写大致经历了以下几个阶段:

(一)单纯作为女性身体的一部分,无特殊内涵春秋战国时期,《诗经》中有一些描写女性身体之美的诗篇,如被广泛传诵的《国风·卫风·硕人》,所谓硕人是高挑白皙的美人,而诗中所描绘的主要是女性的面容、双手和皮肤,并不涉及双足。一些涉及描写女性的赋,如《九歌》《登徒子好色赋》等,也主要谈及女性美好的面容和身姿。不过值得注意的是,关于女性步态的描摹,如“动雾縠以徐步兮,拂樨声之珊珊”(宋玉《神女赋》)①宋玉:《宋玉集》,长沙:岳麓书社2001年版,第72页。等,以娴静、缓慢为优美。三国时期曹植的名篇《洛神赋》,对美女的外貌摹写不可谓不细致,但与女足相关的仅有“践远游之文履”之句,并且只是在勾勒女性身体整体时提及,而无特殊的注目。南北朝时的宫体诗对女体的描写极尽细腻,并且不乏情色意味,然而也很少涉及女足。唐朝时,李白的《越女词》中写道:

长干吴儿女,眉目艳新月。

屐上足如霜,不着鸦头袜。②郁贤皓:《李白选集》,上海:上海古籍出版社2013年版,第34页。

从全诗看,诗人尽管着眼于女足,但并无情欲意味,而是将女足视作和“眉目”同等的单纯的身体部分,无差异地描写,体现少女如月如霜的纯净情态。

(二)女足开始与男性欲望相勾连,成为男性把玩对象,表达隐晦的情欲书写这一阶段比较有代表性的作品如晚唐五代时“刬袜步香阶,手提金缕鞋”(李煜《菩萨蛮》)③吴颖、吴二持、李来涛:《李璟李煜全集》,汕头:汕头大学出版社2002年版,第79页。,描绘女子为与情郎偷欢私会,提鞋行走的诱人姿态。并且,在缠足的众多起源传说中有一种也与李煜的一位名为“窅娘”的舞伎相关。相传李煜“令窅娘以帛绕脚,令纤小屈上,作新月状。素袜舞云中去,有凌云之态……”,高彦颐认为,尽管这一传说缺乏直接的史料支撑,但又“架构在信而可征的历史脉络中”,因此在正史中文献资料缺乏的情况下被学者视为缠足起源是合理的④高彦颐:《缠足:金莲崇拜盛极而衰的演变》,南京:江苏人民出版社2009年版,第146-147页。。无论窅娘是否确实为缠足第一人,我们都能从其故事中看到,男性对女足的形状、大小有了具体的审美期待并以此为据对女足展开改造,以及这改造的结果和用处。高洪兴在《缠足史》中称,宋代时苏轼的《菩萨蛮·涂香莫惜莲承步》是第一首专咏缠足的诗词,全词如下:

涂香莫惜莲承步,长愁罗袜凌波去。只见舞回风,都无行处踪。

偷穿宫样稳,并立双趺困。纤妙说应难,须从掌上看。⑤高洪兴:《缠足史》,上海:上海文艺出版社2007年版,第21页。

在苏词之前流传的描写“掌中舞”的文学作品,主要刻画的都是女子舞姿的曼妙、体态的柔弱,而《菩萨蛮》中男性将视线下移并聚焦于女足。“纤妙说应难,须从掌上看”隐含了把握女足的意图,并认为女足的妙处只有通过男性的观赏和把玩才能体现。元散曲中也有一些涉及女足的篇章,比如关汉卿的《一半儿·题情》:

云鬟雾鬓胜堆鸦,浅露金莲簌绛纱,不比等闲墙外花。骂你个俏冤家,一半儿难当一半儿耍。①任讷、卢前:《元曲三百首》,南宁:广西民族出版社2003年版,第26页。

曲中描写男子为美女的秀发和玉足所惊艳而上前与之调情,女足在男性眼中所具有的挑逗意味逐渐显露。除此之外,元代的《西厢记》中,张君瑞初见崔莺莺,不仅惊艳于其容貌体态,更认为崔莺莺只“那一对小脚儿,价值百镒之金”,并通过法聪与张君瑞一问一答,引出张君瑞“脚踪儿将心事传”的结论。在张君瑞眼中,虽然女足被长裙遮蔽,但不妨碍他通过女子的足迹和步伐展开各种联想,甚至通过女足留下的蛛丝马迹来揣测女性的情意。在张君瑞与崔莺莺发生私情后,崔莺莺离去时行走的姿态被描写为“下香阶懒步苍苔,动人处弓鞋凤头窄”②汤显祖、王实甫:《牡丹亭·西厢记》,沈阳:万卷出版公司2009年版,第279页。,男性目光聚焦于女性慵懒的步态和窄小的弓鞋,暗含狎邪意味。而这种男性对女足的注目和幻想,在《西厢记》的前文本《莺莺传》《西厢记诸宫调》中都是不存在的。

(三)“金莲”成为女性特殊的性器官,传达露骨的性诱惑人的足部本来是为行走而生,但由于男性对女性足部的兴趣,女性开始缠足,从最初为使双足纤直,到被改造为“三寸金莲”,缠足不仅一定程度上削弱了女足正常行走的功能,而且成功地将女足改造成女性身体上充满情欲意味的隐私部位,不能轻易为人所见。这在明清小说中表现尤甚,如《水浒传》中,西门庆俯身去捏潘金莲穿着绣花鞋的小脚,两人由此通奸,并有“罗袜高挑,肩膊上露一弯新月”之句。女足成为男女性事的开端与点缀,具有显然易见的性意味。《醒世恒言》中的“卖油郎独占花魁”这一故事里,王美娘因与父母失散沦为娼妓,却仍保持较为清高的品格,不愿接待吴八公子,而被其报复。吴八公子强掳王美娘,除其绣鞋、裹脚,使王美娘的一双“玉笋”般的缠足暴露于天日之下。由此,王美娘寸步难行,认为“就是回去,如何做人”,而欲一死③冯梦龙:《醒世恒言》,北京:中华书局2009年版,第43页。。女性双足裸露,不仅是不便于行走,更是极大的羞辱。因为缠足作为在男性社会的权威下后天“发育”而成的性器官,必须严密地包裹于鞋袜内,具有绝对的神秘性。

从宋代至明清,缠足之风愈演愈烈,不仅在诗词、小说和戏曲等文学作品中常出现热衷女足、女鞋的情趣,各种专门书写的篇章甚至专著也层出不穷。男性对“金莲”的美与丑的标准做了详细的划分,根据自己的喜好,尤其是“金莲”对男性欲望的刺激作用,列出明确的等级,如方绚的《香莲品藻》,袁枚的《缠足谈》。李渔的《闲情偶寄》中,对缠足的外观、气味、手感做了详细的描述和评价,津津乐道自己对女足的研究经验,明确表示优秀的“金莲”,“所用在夜者也”。近于严苛的品评,使女足完全沦为对男性“有用”的物品,比如书中提到某女因缠足过小,无法自主行走,出入皆依赖他人或抱或背。先天正常的双足,不仅扭曲至畸形,更失去本来的行走功能,女性也因此成为残疾。这种可怕的酷刑,仅仅是为了满足男性生理需求和审美趣味。对于缠足,男性关注的只是结果,即三寸金莲的性诱惑力。女性没有诉说缠足过程中种种苦难的发言途径,拥有话语权力的男性,便书写了一众热衷于改造双足的女性。如《金瓶梅》中,西门庆喜好女性的小脚、弓鞋,书中女性以脚小为傲,为得到男性的垂爱,还对自己的鞋子做了许多修饰。宋蕙莲因一双比潘金莲更纤巧的小脚,深得西门庆宠爱。西门庆甚至将她的鞋子藏于拜帖匣子中,表现出极度的迷恋。宋蕙莲也因其脚小于潘金莲而自得,向西门庆索要鞋面以装点双足。西门庆对女性的睡鞋饶有兴味,喜爱鲜艳的红色睡鞋。睡鞋一物,是缠足女性休息、睡眠时所穿的鞋,为了时刻束缚双脚使其无法变大,而如《金瓶梅》中潘金莲、李瓶儿和孟玉楼对睡鞋的着意装饰、用心选取式样,则是为了西门庆在性事中的注目。可以说,女足在源远流长的男性书写中,早已失去了其肉身原貌,被粗暴地从女性身体上剥离,抽象为男性话语体系中带有挑逗性的欲望符号,勾动男性对“被遮蔽的神秘身体的想象”①高彦颐:《缠足:金莲崇拜盛极而衰的演变》,南京:江苏人民出版社2009年版,第105页。。

需要说明的是,以上对于女足书写三个阶段的划分在实践上不是截然分明的,只是对一种发展脉络的概述。事实上,关于女性缠足或是天生足极小的传说古已有之,最早可追溯到传说时代的大禹之妻涂山氏女②参见高洪兴:《缠足史》,上海:上海文艺出版社2007年版,第3页。。但是一来,神话传说年久失考,有可能为后人附会;二来,虽有小足女的传说,传说中却未提到男性对女子纤足的特殊喜爱。与男性恋足相关的故事,学者们认为应当以西汉伶玄所著《飞燕外传》为滥觞,但历代学者从文本和文本接受情况出发,对《外传》真实的写作时间提出了种种看法。虽无定论,但综合众家之言,此文的出现应当不早于东汉,不晚于中唐③参见李剑国:《“传奇之首”〈赵飞燕外传〉》,《古典文学知识》2004年第1期;王守亮:《〈赵飞燕外传〉简论》,《山东女子学院学报》2011年第5期;王建堂:《鲁迅与〈赵飞燕外传〉》,《鲁迅研究月刊》2018年第10期。。然而,首先,《飞燕外传》中对女足只称“足”,既无一字关于女足大小、形状的描绘,也未命以他名,如“金莲”等。女足本身在这段恋足书写中其实并不重要,汉成帝对赵合德之足的兴趣是来源于赵合德欲迎还拒的挑逗,而不是单纯地被女足的外形诱惑。其次,汉成帝这一恋足男子的形象在五代之前的文学作品中只能算是一种个例,如齐东昏侯萧宝卷,多数是后代文人为体现贵族男性穷奢极欲、淫佚无度而增添的恋足情节,不足以证明恋足书写在五代之前是一种普遍的情况,不能代表和体现男性对女足普遍的情感和态度转变。

王彬彬教授曾诟病金庸作品中的男女恋情看似缠绵悱恻,却是纯精神的恋爱,很少涉及肉体关系,这体现出金庸本人陈腐的两性观④参见王彬彬:《文坛三户:金庸·王朔·余秋雨——当代三大文学论争辨析》,郑州:大象出版社,2002年版,第91页。。孔庆东教授则表示金庸小说中“奇情、惨情、痴情、孽情、欢情应有尽有,只是没有色情”⑤范伯群、孔庆东:《通俗文学十五讲》,北京:北京大学出版社2003年版,第190页。。尽管两种观点一贬一褒,却都将金庸小说中的情欲描写视为不存在,这实在是对金庸小说某种程度上的一种误读。女足作为在男性书写中后天“发育”成为欲望符号的身体部分,在缠足行为尚存的年代,三寸金莲所包含的取悦性质、情欲色彩是显而易见的。但当三寸金莲成为历史遗迹、古老传说,女性可以自由地穿凉鞋和裸足,而不再必须遮蔽双足时,对现代人而言,女足便不再具有“未知”的诱惑,也失去了其作为情欲书写意象的绝大部分功能。西方现代观念输入后,性作为探索个人主体性、解放自我的一种方式,被大多数人接受,原本羞于公开启齿的情欲书写,现在越来越趋向于堂而皇之地用直白的方式在文学作品中进行表现。不过金庸在小说中处理情欲书写时,却采取了截然不同的策略。金庸曾表示“不赞成在书中描写过多的性爱动作”,因此,金庸承续了中国古典文学尤其是明清小说中的女足书写传统,多次描绘出男性眼中极具性诱惑力甚至直接引发了男性性冲动的女足,用一种在现在看来更隐晦和意味深长的方式传递女性的性感与男性的欲望。这种若隐若现、让读者产生无限遐想空间的含蓄表达,可以说是中国古代文人对于男女性爱的主流叙述方式,也鲜明地体现出中国传统文化的审美趣味。中国传统美学强调美与善、情与理的统一。一方面要求“审美意识具有纯粹的道德感,注意审美所具有的社会价值,反对沉溺于低级无聊的官能感受”,另一方面也强调“艺术表现的情感应当是合乎伦理道德的善的情感,而不是无节制、非理性的情感”①李泽厚:《中国美学史》,合肥:安徽文艺出版社1999年版,第22-24页。。金庸的女足书写,鲜明地体现出这种克制的情欲书写特色:他既不是视性爱为洪水猛兽而完全避而不谈,也不是直白地赤裸裸地描写肉欲感官,他用了一直较为含蓄的方式表现情欲,需要我们勾连传统文化及古典文学的女足书写经验,才能深刻领会。

三、殊途同归的驯服者与反叛者:金庸对女足的两种书写

尽管缠足的兴起与限制女性行动的目的几无关联,但缠足确实导致女性行走不便,活动空间被局限于幽幽深闺,这也直接导致女性肉体的从属性。而在现代语境中,缠足早已成为幽深的历史,被埋没于故纸堆中。之前与缠足相关的女性苦难叙事以及对男性霸权的批判似乎随着女人双脚的解放也烟消云散。但是金庸小说中多次出现被窥视、被把握的女足。女足的独特意涵需要在男性的注视中生效,因此金书中出场的女足,都是被动地曝光于男性的目光中,被欣赏、意淫或把玩。没有脱离男性而独立出现的女足,也没有不符合男性审美标准的女足。小说中的恋足男性也不是特定的少数群体,而是一个覆盖了各个层次和类型的广大群体,由此我们得以重新审视以金庸为代表的现代男性的隐秘意图——由身及心,实现对女性的客体化。这在金庸小说中可以体现为正反两个方面:

一是男性作为引导者和控制者,女性成为男性话语体系驯服的对象。

《射雕英雄传》中杨康在比武时轻薄地捏住穆念慈的脚,还夺去她的一只“绣着红花的绣鞋”,作势闻嗅,随后“放入怀里”。而穆念慈挣脱之后,坐在地上低头抚摸自己白布袜的羞态,暗示着她对杨康已动少女春情。在第三十五回“铁枪庙中”,又点明了杨康与穆念慈的定情信物是一双玉雕绣鞋。在两人的交往中,“绣鞋”是一个不可忽视的意象。杨康捏足夺鞋的动作是对穆念慈的轻视和调戏,但穆念慈却为之动心。在其后的交往中,穆念慈多次确证了杨康人品卑劣,却始终无法与之决裂,这被金庸定义为至真至纯的爱情。然而,当女性一次次选择“雌伏”,这种选择的原因究竟是痴情,还是臣服于男性,就显得暧昧不明。《倚天屠龙记》中,张无忌为胁迫赵敏助自己逃出地牢,曾除下其鞋袜,凌虐其双足,赵敏因此而妥协。原本处于敌对双方的两人,却因为足部的触摸产生了异样情感,张无忌再次碰到赵敏足踝,“心中不禁一荡”,赵敏“似乎只想他再来摸一摸自己的脚”。后张无忌于万安寺中窥视赵敏行动,以探知其囚禁中原门派众人的目的时,窥见赵敏的“鞋头各缀一颗明珠”的“鹅黄色女装缎鞋”,在其双足被鞋袜包裹的外观中,回想“纤足在手”的感受,而“面红耳赤,心跳加剧”。在第三十九回“秘籍兵书此中藏”里,赵敏与张无忌已成爱侣,两人回忆初见情景,张无忌再次握住赵敏之足,“均感幸福喜乐”。赵敏自陈自从绿柳山庄初见张无忌,便“万分舍不得张无忌这小鬼”。两人首次交锋于绿柳山庄时,赵敏诱敌深入、聚而歼之的计划环环相扣,几乎已成功重创明教;但在张无忌把握并虐待其足之后,她便被张无忌征服。这种感情的发端,不在其他,正是赵敏被虐足之后产生的异样渴望。这与穆念慈的情动历程如出一辙。女性对男性强势的掌控不由自主地产生好感,哪怕这种掌控带来的是疼痛和失败。金庸在小说中把男性塑造成为女性身心可以回归的唯一原乡,被征服和掌控则是金庸精心为女性绘制的原乡图景。回归原乡的女性在金庸笔下是圣洁美好的形象,善良温婉,至情至性,只是在或甜蜜或凄苦的爱情掩饰下,女性被征服或被掌控的实质被看似坚贞美好的爱情悄然替代。

二是一旦女性作为男性话语体系的反叛者出现,就常常成为阴险歹毒的蛇蝎形象。

在中国文学传统中,文人幻想中的纤柔女足覆盖了女足的肉身原貌,成为女子性的象征,作为和乳房同等的身体器官而存在。女足在日常生活中必须是被遮蔽的,不应该被陌生人窥视或触碰。这种情况下女足偶尔的裸露才显得神秘诱人且符合道德标准。倘若女性主动暴露双足,不仅破坏了这种未知的诱惑,而且也不合乎男权社会对女性的道德要求。这样的女性就成为男性文化秩序之外的叛逆者。

《碧血剑》和《笑傲江湖》中,就出现了两位赤足的女性,分别为何铁手和蓝凤凰。蓝凤凰的出场是下面这样的:

过了小半个时辰,太阳渐渐升起,照得河水中金蛇乱舞。忽见一只小舟张起风帆,迎面驶来。其时吹的正是东风,那小舟的青色布帆吃饱了风,溯河而上。青帆上绘着一只白色的人脚,再驶近时,但见帆上人脚纤纤秀美,显是一女子的素足。

……

小船片刻便驶到面前,船中隐隐有歌声传出,歌声轻柔,曲意古怪,无一字可辨,但音调浓腻无方,简直不像是歌,既似叹息,又似呻吟。歌声一转,更像是男女欢合之音,喜乐无限,狂放不禁。华山派一众男女不禁面红耳赤。

船帆上的女足给人诡异可怖的感觉,让岳灵珊都不禁有些惊惶。而从船上传出的歌声又放荡无形,这恰恰都与传统文化对女性的要求形成极大反差。那绘着女足的船帆,也成为鲜明的象征,昭示出某种强烈的反抗性。

何铁手和蓝凤凰均为异族的五毒教教主,都善于用毒,甚至身体各处都有毒,并且诡计多端,哪怕是武功高手也对之颇为畏惧。何铁手还斩断一手而接续铁手,显得诡异狞恶。赤足的女性,不同于穿着鞋袜的女性。在与汉族男性的来往中,两人均是言笑不忌、举止轻狂,曾利用身体的接近逼退严守男女之防的汉族男性袁承志和岳不群。她们具有诱惑力,却危险、阴毒而令人胆寒。尽管如此,蓝凤凰却对令狐冲青眼有加,何铁手更失魂落魄地请求袁承志收己为徒。金庸用这种方式,把这些裸足的叛逆女性重新纳入男性话语体系内部,成为被驯化的个体。在他眼中似乎只有这样,才能显出男性的至高无上和男权的所向披靡。

如果说赤足是女性叛逆的象征,那么以修习足踢式武功为主的女性在金庸笔下就更显阴邪。在武侠小说中,无论使用兵器与否,侠客们都是主要以双手向敌人发出攻击,腿与足发起的攻击仅是打斗过程中偶尔的穿插。因此,以双足进行攻击的武功在金庸小说中十分少见。尽管《射雕英雄传》中曾提及黄药师自创“旋风扫叶腿法”,但其实未见其施展,这一武功名称的出现仅是黄药师借“腿法”之名,为被自己打断双腿的弟子创造的治疗腿伤的内功心法,而不是可以用于击打的武功招式。当武功高手出于一些原因被绑缚双手时,会以足踢伤人,但终究只是极端情况下的选择。《鹿鼎记》中洪安通传授韦小宝的“英雄三招”中有一招为“撩阴腿”,曾被洪夫人称为“下流招数”,可见足踢式攻击并非光明正大。洪安通虽正色为“撩阴腿”辩解,并称“名门大派的拳脚之中,也往往有‘撩阴腿’这一招”,可一来洪安通所教授的“英雄三招”阴损和偷袭的性质十分明显,二来“撩阴腿”在正派武术中的存在不能改变腿、足攻击非主流的地位。《飞狐外传》中的“铁莲功”,即女子“鞋尖包以尖铁”,通过层出不穷的飞踢腿法伤人。“铁莲功”是五湖门的独门绝学,其“掌门人一定是女子”。小说中桑飞虹尖尖的鞋头令人不禁联想到缠足女性所穿的绣鞋,只是桑飞虹的“铁莲”比缠足女性的“金莲”要危险得多。除桑飞虹之外,《神雕侠侣》中的孙婆婆在与全真教徒的两次打斗中,也使用“裙里腿”而数次偷袭成功。如果说《天龙八部》中的玄难擅长“袖里乾坤”,那么桑飞虹与孙婆婆则擅长“裙下乾坤”。只是男性施展“袖里乾坤”的目的是为了在激烈的打斗时维持“形相雅观”,而女性用被裙子遮蔽的足部进行攻击更像是一种攻其不备的“阴招”:孙婆婆的“裙里腿”本就是偷袭,桑飞虹的鞋尖包有尖铁一事也只有部分江湖经验丰富的武人才知道。同样是衣物遮蔽下的攻击,女性的足踢式武功就被赋予一种奸邪的色彩。衣裙遮蔽给女足带来的神秘诱惑性,在这里转变为未知的危险性,而这危险恰恰来源于女足不再被动地被男性掌握,并成为女性可以伤害男性的武器。

在《天龙八部》中,赤足的特殊意味再次浮现。阿紫也曾在游坦之面前赤足。为阿紫付出一切、生死与之的游坦之,曾因阿紫的脚而疯狂。在见到阿紫的赤足之前,游坦之沉迷于阿紫美丽的容颜,虽受到其惨烈的折磨,也无怨言。而当他第一次见到阿紫踏在地毯上的赤足,“目光始终没离开阿紫的小脚”,而非专注于阿紫的容貌。在游坦之专注的目光中,阿紫的双脚可以用一切美好的词句形容:如玉如缎、冻胶粉藕般、趾甲“像十片小小的花瓣”。正是对阿紫赤足极度的迷恋令游坦之生长出“不知道从哪里来的”胆量和力度,摆脱了两名看守者,不顾自己危在旦夕的处境,如野兽般冲上去抱着阿紫的双腿亲吻其双足。之后书中还提到游坦之在阿紫“身量未足”,且重伤之后气色不佳时,极力赞美阿紫的容貌,称其为“天下第一美人”,似乎也与游坦之对阿紫玉足病态的激赏相关。由此,游坦之沦为阿紫的奴隶。膜拜女足的男性失去主体性,成为女性的附庸;而掌控女足的男性,则驯顺了女性,尽管驯顺的过程显得不可理喻。膜拜女足的游坦之身心都臣服于邪恶的阿紫,不仅为其自愿伤残身体,还对其言听计从,成了“善恶不分、唯力是视”的暴徒。在作者的潜意识中,男性权威似乎是天经地义,女性在两性关系中占据主导则成为不可理喻的悖逆,会导致种种惨烈的后果。在这里金庸几乎已经赤裸裸地借助女足书写表达出他个人对于男女权力关系的态度,彰显出从古至今中国男性从肉体到精神对女性的统治欲望。

四、“捕蝶”梦境与女足书写对女性真实存在的遮蔽

在“世纪新修版”的《神雕侠侣》中,唤醒杨过作为男性的身体欲望的关键事件正是杨过对小龙女蝴蝶般洁白赤足的掌握。小说中是这样描写的:

这晚小龙女洗过脸,洗过手脚,走入卧室,又挂了长绳,上绳而睡。杨过练了一遍内功,刚要合眼,忽见小龙女一双纤纤白足在绳上转了个方向,当是她翻了个身。杨过平时看惯了,向来无动于衷,但这天日间为了小龙女赶她不赶而大哭大叫一番,心情激荡,见到这双白足,只觉说不出的可爱,心道:“我只需乖乖地听话,姑姑便不会赶我走。我一生一世在这里瞧着她这对小小的白脚儿,那一生一世就开心得很。”胡思乱想片刻,不敢再想,便即入睡。

也不知过了多少时候心口突然一团热气,慢慢向下移往小腹,突见一对白蝴蝶忽上忽下、忽左忽右地在眼前翩翩飞舞,杨过看了一会,瞧得有趣,疾跃而起,伸出双掌,使动“天罗地网势”,右掌高挡,左手已轻轻抓住了一只白蝶,跟着右掌前探,将另一只白蝶抓住了。

与此有异曲同工之妙的是《天龙八部》中段誉对于钟灵双脚的喜爱。《天龙八部》中,钟灵的纤足和绣鞋曾多次出现。钟灵初次出场时,坐在房梁之上摇荡双足,“穿着双葱绿鞋儿,鞋边绣着几朵小小黄花”。这一场景通过段誉的双眼展现于读者面前,体现了钟灵俏美可爱的特点。在段誉眼中,钟灵摇曳的纤小双足与其俏丽的容颜均具有吸引力。这双绣花鞋在段誉向钟灵父母报讯时,还作为信物,被段誉收纳于怀中。段誉除下钟灵的鞋子时,尽管两人身处险境,情势危急,仍因其纤细的足踝而感到“心中微微一荡”。段誉在去往万仇谷的途中,想象其“足踝纤细,面容娇美”,因而亲吻了钟灵的鞋子。段誉固然对钟灵的容貌和性格颇有好感,但唯其足与鞋才使得段誉感到钟灵身上“性感”的特质,并为之荡漾动情。这双绣鞋还出现在段誉的睡梦中:

只见一双花鞋在眼前飞来飞去,绿鞋黄花,正是钟灵那对花鞋,忙伸手去捉,可是那对花鞋便如蝴蝶一般,上下飞舞,始终捉不到。过了一会,花鞋越飞越高,段誉大叫:“鞋儿别飞走了!”一惊而醒,才知是做梦。

可见段誉对钟灵足与鞋的执念,即使在梦中也念念不忘。之后两人久别重逢,段誉从重伤的昏迷中醒来,面对照料自己的钟灵,立刻想起钟灵那双绣着黄花的葱绿鞋,对她所说的第一句话即是“你那双绣了黄花的葱绿鞋呢”。虽然钟灵年幼天真,段誉在两人相处时将她看作妹妹,但钟灵的足与鞋却具有成熟女性的性吸引力,令段誉心神摇荡。这种矛盾的出现是因为女足在男女情欲中扮演的角色,既可以是女性对男性由性到心的情感发端,也可以是男性知觉中一个刺激性的符号。在这里,虽然这个符号与女性本人直接相关,但是女足作为符号的存在意义显然大于女性作为真实个体的存在意义,遮蔽了女性的真实性、独特性,使女性的多样个性模糊、简化为性符号。在段誉这里,钟灵是作为男性的欲望投射对象而存在的,她并不是一个具有连续性格的生动个体。同样对于杨过而言,小龙女的个性也在某种程度上是被抹杀的。小龙女纯洁华美的外在之下表露出的男性对女性的空洞幻想早已被研究者洞见①参见王维燕:《金庸笔下的性别乌托邦——论〈神雕侠侣〉中的两性世界》,《北京科技大学学报(社会科学版)》2005年第2期。。世纪新修版的《神雕侠侣》中,金庸对纯美如仙子的小龙女的形象描写中又增添了男性注目下的双足,进一步成为一个完美的欲望具象化的客体。杨过风流自赏,尽管钟情于小龙女,却也对其他女性态度暧昧。他曾为洪凌波与郭芙的手、陆无双的胸部和公孙绿萼的窈窕身材而心神荡漾,产生欲望。对于小龙女的身体,杨过的欲望却产生于足部。尽管杨龙二人作为恋人,也有过如拥抱、亲吻等亲密举动,但小龙女的身体部位没有哪一个像她的双足这样直接与欲望相关联。杨过在睡梦中动情地把握小龙女的双足,包含了一种掌控的意味和欲望。在被郭芙断臂,自伤残疾之身时,杨过认为从前对他表露爱意的少女们都会视他为怪物,唯独坚信小龙女哪怕他“四肢齐断”,也会爱他如初。事实上,陆无双等人对他的关心怜惜与小龙女别无二致,杨过不相信其他女性对他情感的真挚,却对小龙女的感情十分笃定,正是因为被掌握双足的小龙女,是客体化的存在,她存在的意义就是为杨过奉献全部的自我。

所以说,当男性的目光聚焦于女足,女性完整的真实存在就被女足遮蔽,消失在男性的目光中;而男性对女足的执念也不全在于女足本身如何,更多的是享受捕猎和掌控的快感。因此在段誉和杨过的梦中,钟灵和小龙女的足与鞋被异化为蝴蝶,翩翩欲飞,又被追逐和捕捉。这一行动绝不仅是为了烘托梦境缥缈的美感,更多的是体现了男性希望将女足牢牢地掌控在手中,一如男性所希望实现的对女性的掌握。钟灵与小龙女的特点,比如娇美的容貌、诱人的双足以及对男性无条件的服从,都不过是符合男性期望的特点。除去她们身上的男性期待之后,她们作为女性本身并没有复杂深刻的自我意识,仅仅像一只被男性捕捉在手的蝴蝶,美丽而空洞。

五、结语

金庸关于女足或女鞋的书写,也有个别特例,比如《连城诀》中关于戚芳绣鞋的描写。《连城诀》中描写了狄云和戚芳的爱情悲剧。戚芳制作女鞋的行为,在狄云眼里仅是与“居家妇女生产身体相联系的针线工作”②高彦颐:《缠足:金莲崇拜盛极而衰的演变》,南京:江苏人民出版社2009年版,第220页。,而不涉及女鞋的情欲意义;戚芳在鞋上绣精美的蝴蝶图案,是表达对爱情的期许,也是作者对他们爱情悲剧的隐喻。狄云与戚芳本为爱侣,却被万圭等人阴谋拆散,狄云更被陷害而含冤入狱,狄、戚二人是一对如“梁祝”般的“鸳鸯可怜虫”。精美的蝴蝶花样绣鞋在其他文本中隐含的挑逗性质被狄、戚二人的爱情悲剧所冲淡。然而,即便《连城诀》中的女足书写不同于金庸其他小说以情欲书写为旨归,我们也不能忽略,通过对女性的日常劳动,尤其是对纺织、缝补等针线工作的书写,中国古典文学不仅打造了男性心目中贤良淑德的女性形象,也规定了女性的活动空间,体现出根深蒂固的“男主外,女主内”的思想,这实际上也是将女性客体化的一种方式,只不过形式更为隐晦。

随着缠足行为的消失,中国现当代文学作品中的“恋足情结”已不似古典文学中那么常见,然而文本中流连于女足的目光依旧如幽灵般时时闪现。作者的书写态度各有不同,有些作者从男性本位意识出发,饶有兴味地谈论女足的性诱惑力,比如金庸、古龙;也有作者从文化批判的角度切入,终结以“金莲”为代表的传统文化神话,比如冯骥才、张爱玲。

冯骥才的《三寸金莲》宛如一幅描绘缠足的民俗画卷,作者以“金莲”作为一切有“惰力”更有“魅力”①冯骥才:《我是冯骥才》,北京:团结出版社1999年版,第221页。的传统文化的代表,在缠足、赏足、玩足等情节中穿插着翔实的文献资料。书中的潘妈容貌可怖,戈香莲、白金宝是佟忍安的儿媳,却都因为一双小脚得到佟忍安的垂青,从而在佟家取得一定的地位。尽管作者极尽书写之能事,重塑旧日“金莲”的美感,但书中面目猥琐的爱莲名士、病态扭曲的伦理关系都令人作呕。如研究者所言,作者是“以审美的笔触、眼光,在极为曲折、生动、巧妙的情节与叙述中,把一个‘审美’的传统文化,经过祛魅还原为审丑的历史,把这一‘审美’的历程引向审丑的终结”②向云驹:《身体的痛史及其文化批判——冯骥才〈三寸金莲〉新论》,《文艺争鸣》2010年第9期。。

张爱玲的《金锁记》中,曹七巧强迫女儿姜长安缠足,主要是为了控制女儿的人生,但引发她这一荒谬决定的,是她在揉捏自己酸麻的脚时,想起多年前被姜季泽捏足的情景。男性捏女足这一描写显然与《水浒传》《金瓶梅》中西门庆与潘金莲调情的动作如出一辙。曹七巧身处新旧之间,既怀念这一古典式的男女调情方式,又憎恶自己被缠过却要装作“文明脚”的“金莲”,她是生存在新时代的旧魂灵。当曹七巧边抽鸦片边用脚轻踢儿子姜长白肩颈、打听着儿子儿媳的床笫隐私时,女足处于高高在上的位置,代表着她封建家长的权威;同时“金莲”无处依归,表现出她久不得满足的情欲渴求。曹七巧的可悲和可憎,来源于童世舫所怀念的所谓“古中国情调”,剥除表面繁琐典雅的装饰,其中深藏的是封建糟粕对人的身体和精神的残害。香雾缭绕的鸦片烟、金丝银线包裹的三寸金莲,都是封建残魂的寄身之所,也是张爱玲所批判的对象。

金庸与古龙同为新武侠派的代表作家,相比之下,古龙在书中对性行为的描写更为直露,其所塑造的女性角色也往往有着极为开放的两性观念,但这些大胆的女性却在足部被男性观看或把握时体现出异样的羞涩。在《楚留香传奇之鬼恋传奇》中,石绣云衣衫不整地主动扑入楚留香的怀中,却因为被楚留香握足而含羞不已,“全身都在发抖”。无论是她水红色的绣鞋,还是木屐里的赤足,都吸引着楚留香的目光。石绣云也会有意在两人相见时穿着颜色娇艳的绣鞋。无独有偶,《楚留香传奇之桃花传奇》中,张洁洁毫不忸怩地与楚留香身处同一个浴桶,但在楚留香凝视她双足的时候感到羞涩,立刻缩起双脚。可以看出,女足在古龙笔下也颇具情欲色彩,但其描写的方式却略显重复和单一,常常以“纤美”形容,缺少新意。

另外,尽管金庸和古龙对女足的描写有相似之处,但两者的内涵深浅颇有不同。如果说金庸小说还包裹着一层男女平等的外衣,那么古龙则毫不避讳地将女性作为男性的陪衬。金书中的男性在征服和收容女性的同时,自身也受到爱情的束缚,比如张无忌最终与赵敏远走蒙古。而古龙笔下的男性拒绝被束缚,也就不愿“收容”任何女性,所以女性角色在“尽其用”之后往往主动消失,成全男性绝对的自由。也因此,女足在古龙笔下的意义止步于欲望的催化剂,仅为使情欲描写显得更加波澜起伏。之所以选择女足而非其他身体部位,或许是古龙受到传统文化的影响,或许是出于读者接受考虑,不便于选择其他更露骨的部位。相比之下,金庸小说中的女足不仅与男性欲望相关,也与女性欲望和情感勾连,是男性由身到心控制女性的一把钥匙,具有更丰富的意涵。

综上,女性的双足在男性的书写中,不仅含寓着男性恋足、恋物的癖好,更升华为一种文化修辞学的内涵。在女性的足与鞋被书写的过程中,女性的身体被男性的欲望象征化了,女足不再仅仅对少数男性起到性的刺激作用,而是进入了文化、历史的话语体系中,变成一种符号化的象征。当男性热衷于将女足握在手中如物件般把玩,并默认女性自觉地退居到客体位置,而女性通过装点足、鞋以期待男性目光的留驻,就意味着女性身体乃至意志,都被男性物品化。因此女足不仅象征着男性对女性的欲望,也是男性对女性自身欲望的剥夺。成为物品的女性,是社会和文化中绝对的客体,是不再拥有欲望的器物。如此,男性便可以轻而易举地实现对女性身心的绝对占有。这种“物品化的性别修辞所包含的广义文化意味”①戴锦华、孟悦:《浮出历史地表》,北京:中国人民大学出版社2004年版,第15页。,逐渐融入男性社会的集体无意识中。与女足相关的男权书写,从封建时代的古典文学中,一直流传至现代的金庸小说,具有值得探寻的文化意义。金庸小说中屡屡被提及的诱人女足,是隐晦的男权书写,以女性的附属性与被掌控欲凸显男性的主体性和霸权。不同于古典文学中对女足的淫猥亵玩和严格审视,金书中的女足彻底失去肉身原貌,不裹而纤,晶莹剔透,完全是男性理想化的艺术品,对男性的感官刺激也是美感居多,性感其次。男性更渴望女性的崇拜和臣服,肉欲的宣泄反而退居次位。金庸小说中关于女足的恋物式修辞,复现了男性知识分子古今如一、根深蒂固的从思想、精神上折服女性的理想。当这种书写被置于现代社会语境中,看似消解了其内含的情色意味和男性权力,实际上却是更隐秘地传达出男性客体化女性的集体无意识。