磷肥减施对间作大豆/玉米农艺性状及产量、经济效益的影响

田艺心,曹鹏鹏,张海英,高凤菊

(1.德州市农业科学研究院,山东德州 253015;2.德州市陵城区边临镇农业综合服务中心,山东德州 253500)

近年来,在国家农业相关政策推动下,大豆/玉米间套作模式推广应用较为普及[1,2],这对于缓解当前大豆、玉米供需矛盾,保证国家粮食安全,促进农业可持续发展具有重要积极意义。2020年中央一号文件再次明确指出加大对玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度,农业农村部〔2020〕1号文件进一步要求因地制宜在黄淮海和西南、西北地区示范推广玉米、大豆带状复合种植技术模式,拓展大豆生产空间,因此,大豆/玉米间作模式及其相关配套农艺的持续研究有利于促进该模式在全国大豆、玉米主产区的顺利推广及应用。

磷肥对作物生长发育和产量形成具有不可替代的作用。先前农民为作物增收投入大量磷肥,导致农田磷肥施用量逐年增加,2016年已达到830万吨[3],但我国磷肥当季利用率只有7.3%~20.1%[4],过多磷素存于土壤,造成资源过剩和环境隐患。由于磷肥的利用率受施磷量影响较大,且各地区存在差异[5-8],因此磷肥施用需因地制宜科学施肥,才能保证作物产量和质量。大豆、玉米间作,作物水肥空间及土壤成分均发生变化,先前单作施肥方式已不适宜间作施肥,传统磷肥施用方式亟需改善;另一方面,众多研究表明,不同作物间作有利于肥料吸收,如花生/玉米[9]、蚕豆/小麦[10]、蚕豆/玉米[11]等间作体系中,种间促进作用可显著提高磷的吸收,但关于大豆/玉米间作体系中磷肥减施是否可行的研究相对较少。因此,本研究结合黄淮海地区玉米、大豆带状复合种植技术,设置不同施磷水平处理,旨在优化间作体系磷肥施用方式,达到节肥增效,避免环境污染,为大豆/玉米间作高产高效栽培提供理论依据和技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验地概况及供试材料

试验于2018—2019年在德州市农业科学研究院科技园区内进行。该园区属于温带大陆性气候,年日照时数2 595.5 h,年均气温13.2℃,年均降水量550.3 mm,且75%降水集中在7—9月。试验地为壤土,0~20 cm土层pH值7.01,有机质含量 11.37 g/kg、全氮0.58 g/kg、有效磷21.12 mg/kg、速效钾 111.25 mg/kg。前茬作物为冬小麦,收获后机械灭茬,人工铲出麦秸后机械旋耕整地,浇水造墒。

供试大豆品种齐黄34,由山东省农业科学院作物研究所提供;玉米品种登海605,由山东登海种业股份有限公司提供。

供试氮磷钾肥分别为尿素(N 46%)、过磷酸钙(P2O512%)、硫酸钾(K2O 50%),均由当地农资市场购买。

1.2 试验设计

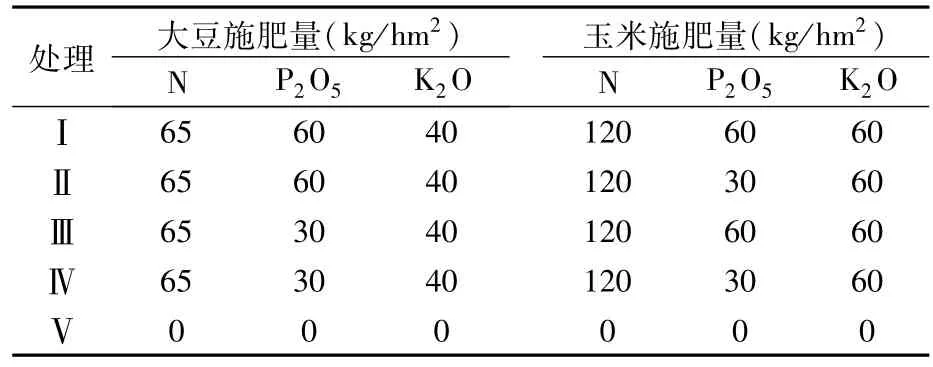

试验采用随机区组设计,重复3次。小区长5 m,宽8m,面积40 m2。每小区包含3带,每带4行大豆、2行玉米。大豆行距均为0.3 m,玉米行距均为0.4 m,带距0.65 m。2行玉米间种4行大豆,复合带状种植。大豆株距16 cm,折合每公顷密度9.38万株;玉米株距15 cm,折合每公顷密度6.68万株。每小区大豆、玉米氮钾施肥量不变,磷肥施用量共设5个处理,处理Ⅰ:大豆、玉米常规施肥;处理Ⅱ:大豆常规施肥,玉米磷肥减施1/2;处理Ⅲ:大豆磷肥减施 1/2,玉米常规施肥;处理Ⅳ:大豆磷肥减施1/2,玉米磷肥减施1/2;处理Ⅴ:大豆及玉米均不施肥。各处理施肥量如表1所示。大豆、玉米均于6月10日适墒人工开沟点播,播种第二天均人工单行耧施各肥料。试验期内田间管理措施一致,均按当地高产田进行。

表1 施肥处理

1.3 测定项目与方法

1.3.1 植株农艺性状测定 作物成熟后分别在各小区收取10株大豆、10株玉米进行常规考种。大豆考查株高、底荚高、分枝数、节数、有效荚数、单株粒数、单株粒重等农艺性状。玉米考查株高、穗位高、穗长、秃顶长、穗行数、行粒数、百粒重、单穗重等农艺性状。

1.3.2 作物产量测定 对各小区成熟玉米、大豆分别进行收获,人工脱粒后自然晒干,称量小区籽粒产量,最终折合成公顷产量。

1.3.3 作物经济效益计算 玉米、大豆及肥料按每千克市场价格计算,其中玉米价格为1.6元、大豆4.4元、尿素1.6元、过磷酸钙 0.4元、硫酸钾2.1元,计算经济效益(产量×玉米或大豆价格-施肥量×肥料价格)。

1.4 数据统计分析方法

采用Microsoft Excel 2010软件对数据进行处理和计算,通过SPSS 17.0软件进行统计分析,用LSD法检测处理间差异显著性(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 磷肥减施对间作大豆农艺性状的影响

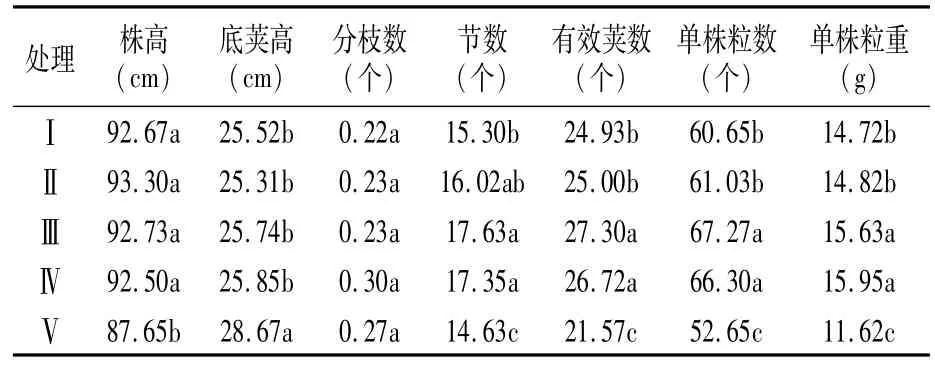

由表2看出,玉米/大豆间作情况下,大豆带磷肥减施1/2对株高、底荚高均无显著影响;不施肥处理下,株高、节数、有效荚数、单株粒数、单株粒重均显著低于施肥处理,底荚高显著高于施肥处理,表明施肥对作物生长具有促进作用。分枝数受施肥影响较小,各处理间均无显著差异。施用磷肥30 kg/hm2处理下,有效荚数、单株粒数、单株粒重均显著高于施用磷肥60 kg/hm2处理,表明磷肥施用过多对大豆生长并无明显促进作用,适宜磷肥处理对大豆生长反而更有利。另外,间作大豆生长主要受大豆带磷肥施用量影响,受间作玉米带磷肥施用量影响较小。

表2 磷肥减施对间作大豆农艺性状的影响

2.2 磷肥减施对间作玉米农艺性状的影响

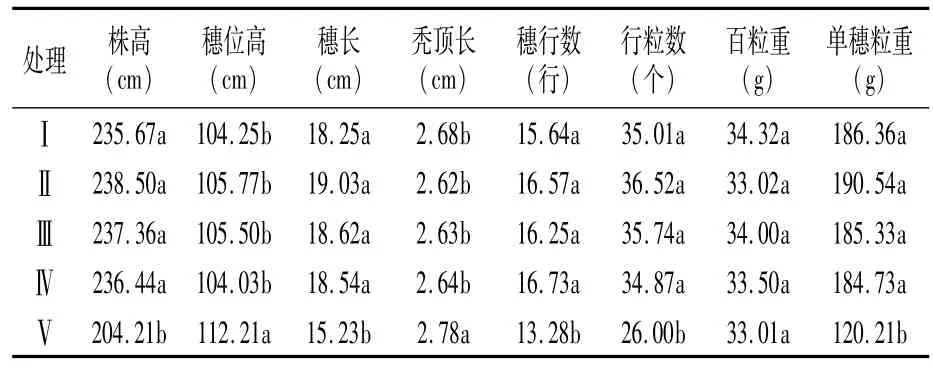

由表3看出,施肥处理下玉米株高、穗长、穗行数、行粒数、单穗粒重等农艺性状均显著高于不施肥处理,而穗位高、秃顶长显著低于不施肥处理,表明玉米生长受施肥影响较大。磷肥减施1/2处理与磷肥不减施条件下,玉米各农艺性状均未受到显著影响,表明玉米生长需磷量有一定适宜范围,过量施用磷肥对玉米生长并无显著促进作用。且玉米生长需磷量受间作大豆施磷量影响较小。

表3 磷肥减施对间作玉米农艺性状的影响

2.3 磷肥减施对间作大豆和玉米产量及经济效益的影响

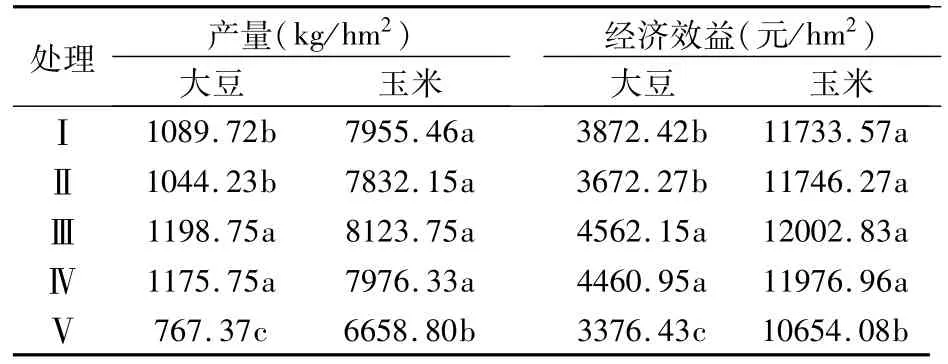

由表4看出,不同用量磷肥处理下,大豆产量出现显著差异。处理Ⅰ、Ⅱ之间,处理Ⅲ、Ⅳ之间大豆产量均无明显变化,表明玉米带磷肥减施对大豆产量无影响。大豆带磷肥减施1/2后大豆产量均显著高于不减施处理,其中处理Ⅲ、Ⅳ大豆产量比处理Ⅰ分别增加10.01%、7.89%,比处理Ⅱ分别增加14.80%、12.59%,表明过多施用磷肥对大豆产量并无促进作用,反而会因施肥过量造成产量下降。另外,施肥后的大豆产量均显著高于不施肥处理,相比处理Ⅴ,处理Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ大豆产量分别提升 42.01%、36.08%、56.22%、53.22%。

玉米产量在各施肥处理间无显著差异,但均显著高于不施肥处理,相比处理Ⅴ,处理Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ玉米产量分别提升 19.47%、17.62%、22.00%、19.79%。

由表4还可以看出,不同磷肥处理下,大豆经济效益与产量表现相一致,大豆带磷肥减施1/2处理后大豆经济效益均显著高于其它处理。处理Ⅲ大豆经济效益分别比处理Ⅰ、Ⅱ提高17.81%、24.23%,处理Ⅳ大豆经济效益分别比处理Ⅰ、Ⅱ提高15.20%、21.48%,这表明磷肥施用过多对大豆经济效益增加无积极作用,反而会造成产量下降、成本增高、经济效益降低。玉米磷肥减施和不减施处理下虽然产量和经济效益差异不显著,但磷肥减施后成本降低,玉米经济效益相对增加,处理Ⅲ分别比处理Ⅰ、Ⅱ提高2.29%、2.18%,处理Ⅳ分别比处理Ⅰ、Ⅱ提高2.07%、1.96%。施肥后的大豆和玉米经济效益均显著高于不施肥处理,其中处理Ⅰ~Ⅳ大豆经济效益比处理Ⅴ分别增加14.69%、8.76%、35.12%、32.12%,处理Ⅰ~Ⅳ玉米经济效益比处理Ⅴ分别增加10.13%、10.25%、12.66%、12.42%。

表4 磷肥减施对间作大豆和玉米产量及经济效益的影响

3 讨论与结论

磷是作物体内许多重要化合物的组成成分,对大豆和玉米生长发育及产量形成均具有重要影响。施用磷肥虽是保证作物产量的重要手段,但过量施用并不能保障产量提高,反而造成资源浪费、污染环境,影响农业可持续发展。众多研究表明,不同作物间套作可充分利用土地资源,显著提高系统作物对土壤氮、磷、钾等养分的利用率,如玉米间作蕹菜能够降低土壤及蔬菜中的硝酸盐含量,提高氮肥利用率[12];番茄间作架豆使土壤全氮、碱解氮、有效磷和速效钾含量分别增加16.9%、14.0%、26.6%和23.4%,番茄增产 15.7%[13];木薯/花生间作系统中,间作花生的根际土壤碱解氮、有效磷、有效钾量比单作花生增加145.9%~195.9%,间作木薯的根际土壤有效钾、有效磷含量分别比单作木薯增加 161.8%和 187.9%[14]。因此,通过不同作物间作种植提高肥料利用率,是目前实现肥料减施增效的有效手段之一。

本研究结果表明,玉米大豆间作下,磷肥减施1/2对大豆植株节数、有效荚数、单株粒数、单株粒重等农艺性状均无负面影响,玉米各农艺性状也未产生显著变化。究其原因可能与间作玉米和大豆根系互作促进土壤磷活化,促使根际土壤有效磷含量增加,促进作物对磷的吸收,增强土壤对磷的固持能力有关。这在刘均霞[15]、周涛[16]等的研究结果中均已得到印证。另外,间作大豆生长主要受大豆带磷肥施用量影响,受间作玉米带磷肥施用量影响较小。这一方面可能与玉米大豆带间距有关,另一方面与大豆带和玉米带施磷深度有关[17],具体原因尚需深入研究。

磷肥增产效果受多种因素控制,如土壤有效磷含量[18]、施磷量[19]、基因型[20]等。蔡柏岩[21]、程凤娴[22]等研究均发现,低磷土壤(4 mg/kg)施磷肥增产显著,中磷土壤(15 mg/kg)施磷肥增产不显著,高磷土壤(70 mg/kg)施磷肥,大豆产量不增反减。陈远学等[23]前期研究发现麦/玉/豆间套作体系中,土壤磷含量较高时大豆茎对磷存在“奢侈吸收”,易造成植株徒长而影响大豆结荚和鼓粒。本试验结论与前人研究有相似之处:供试土壤有效磷含量(21.12 mg/kg)基本处于中等或较高水平,常规施肥处理和大豆带磷肥不减施情况下,大豆对磷肥实际处于“奢侈吸收”状态,过多磷素对大豆产量并无有利影响,反而显著低于磷肥减施处理。供试玉米带磷肥减施后产量并未有显著差异,表明较高磷土壤上过量磷对提高玉米产量也是无益。另外,所有施肥处理大豆和玉米产量均显著高于不施肥处理,表明虽然磷肥减施对产量无不利影响,但仅靠土壤本身难以保证产量需求,适当施肥对提高作物产量具有积极作用。磷肥减施后,成本降低,加之大豆和玉米产量未受负面影响,因此磷肥减施后大豆和玉米经济效益值相对增加,其中相比磷肥未减施处理大豆经济效益增加15.20%~24.23%,玉米经济效益增加1.96%~2.29%;相比未施肥处理大豆经济效益增加8.76%~35.12%,玉米经济效益值增加 10.13% ~12.66%。

总体来看,减磷1/2与常规施磷水平相比,玉米大豆间作在减磷条件下依然可以维持较高产量及经济效益,表明在土壤有效磷含量中等情况下,玉米大豆间作体系存在节约施磷的空间,有利于节肥增效,减少资源浪费及环境污染,进而促进农业可持续发展。同时,关于豆科-禾本科间作对磷肥利用率有效性机制、间作体系中磷素迁移转化与根系构型、潜入深度及根系分泌物的关系均尚需深入探讨。