古籍的版本辨识与价值衡定

——以明嘉靖十四年本《濂溪集》为例

■粟品孝

学术重严谨、贵会通。细致的考察、通体的观照和审慎的判断,是治学最基本的要求。在古籍的版本辨识与价值衡定上,亦不能例外。明朝嘉靖十四年本《濂溪集》六卷,已知海内外共有11部传世,情况复杂,著录多样。经全部比勘,首次发现有初刻和重印之别,而最为完备的是中国国家图书馆和台北“中央研究院”傅斯年图书馆藏三册本以及日本东京静嘉堂文库藏六册本。《濂溪集》收录周子作品不多,甚至缺载周子《太极图》,但其卷首的王汝宾跋语,系据作者草书手迹上板刻印,后来的周子文集转为楷书著录时均有文字臆改,或识读有误,显示出此本仍有一定的文献价值。而且,将其置于宋以来近千年的周子文集编纂史来观察,此本也是地位不凡:它打破了流传三百多年的周子文集编纂格局,特别是在正卷著录《(周子)年表》更是影响了此后几乎所有周子文集的编纂;一些内容还为后来周子文集参考和吸取;卷首载录的明初大儒宋濂的周子像记,具有发凡起例的开创之功;《周子全书》系列的第一部即明万历二十四年本,系直接从此本翻刻而来。

论从史出是史学研究的核心要义。这个“史”,主要就是史料,其中传世文献往往是大宗。对于中国古代史研究而言,古籍文献的准确使用,离不开版本的辨识与价值的衡定。这其中的高下是非,固然有许多的影响因素,但学者是否尽可能全面地掌握了有关资料,并加以细致的考察和通体的观照,恐怕又是最重要的。近些年来,笔者从事“理学开山”周敦颐的文集编纂史研究,在接触的数十种版本中,发现有不少著录的疏误,其重要价值有些也隐晦不彰。本文重点考察的明朝嘉靖十四年(1535)本《濂溪集》,就是一个突出的例子。

一、版本辨识:嘉靖十四年本《濂溪集》的初版与重印

宋儒周敦颐十三代孙周伦所编、明代九江府(今江西九江市)同知黄敏才刻于官府的《濂溪集》六卷本,已知海内外共有11部藏本。①其卷前有明人王汝宾跋和宋人胡安之序,卷末是林山跋。此本刊刻时间本来确凿无疑,因为卷前王汝宾跋署“嘉靖十四年乙未孟秋”,卷末林山跋落款“是岁乙未秋七月戊辰”,且明确说“编是集者周子世系伦也,正之者郡博左子序也,刻之者郡贰黄子敏才也”。保留这三篇完整序跋的版本,目前在中日两国5家图书馆有藏,即中国国家图书馆和台北“中央研究院”傅斯年图书馆藏三册本、山东省图书馆和台北“国家图书馆”藏二册本,以及日本静嘉堂文库藏六册本。②

但是,此本在流传过程中却出现了一种情况,就是卷前王跋和卷末林跋都被裁去,只保留有卷前的宋人胡安之序。这很可能是不良书商所为,意在冒充宋本。后人即便不上当,也可能误判其刊刻时间。如台北“故宫博物院”藏二册本即是如此,馆藏信息著录为“明正德间刊本”,《中国古籍总目·集部》亦加沿袭。[1](P203)他们何以将此本定为“明正德间刊本”呢?

这个误判大约渊源于清人瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目录》所记:“《濂溪集》六卷,明刊本,宋周子撰。前有绍定元年萍乡胡安之序。……正德间刻本,后有新宁林山跋,谓编之者周世孙伦,刻之者黄子敏才也。”[2](P547)显然,瞿镛所见版本的卷首已无王汝宾跋,他所谓“正德间刻本”,可能是依据卷末林山跋语提到的林山、周伦、黄敏才的生活时代做出的推测,而且还没有细察林山跋语中“是岁乙未秋七月戊辰”的“乙未”年,因为“正德”年间并无“乙未”年,不可能由此推测此本是“正德间刻本”。

当然,台北“故宫博物院”的误判也可能渊源于清末藏书名家缪荃孙,他在《艺风藏书记》卷六著录此书时说是“明正德间刊本”。③缪氏藏书后归戴伦吉,戴氏后赠重庆图书馆。此书上面的“荃孙”“戴伦吉赠”印章即可说明这一递藏过程。此本与台北“故宫博物院”藏本一样,都是二册,已无卷前的王汝宾跋和卷末的林山跋,只在卷前保留有宋人胡安之序。缪氏未言其版本判断的依据,很可能是承袭《铁琴铜剑楼藏书目录》而来。

其实,民国大藏书家傅增湘曾见过台北“故宫博物院”这个藏本。他或云“明嘉靖刊本,九行十六字。故宫藏”[3](卷十三上《集部三·别集类二·北宋》,P51),或云“明刊本,九行十六字。(故宫藏书)”[4](卷十三《集部二》,P1146)。傅氏所谓“嘉靖刊本”,是符合实际的。可惜台北“故宫博物院”的著录者或许根本没有注意到傅氏这一判断。

幸运的是,虽然缪荃孙当年将其收藏的《濂溪集》六卷本著录为“明正德间刊本”,但现在收藏单位重庆图书馆则没有依从。该书在“濂溪先生遗像”的右侧有朱笔所书的贴条:“濂溪集六卷,明嘉靖十四年黄敏才刻本(全国古籍善本总目编辑处定)。”全国古籍善本总目编辑处这一鉴定无疑是正确的,《中国古籍善本书目·集部》遂如此著录[5](P225),只是晚出的《中国古籍总目·集部》反而遗漏此藏,实为憾事。

像台北“故宫博物院”藏本和重庆图书馆藏本这样卷首卷末只有宋人胡安之序的《濂溪集》六卷本,中国国家图书馆还藏有两部,分别为二册、四册装,但中国国家图书馆将其著录为“递修本”,不知何据。另外,安徽省图书馆还有一部藏本(二册装),卷前是宋人胡安之序,卷末无林山跋,但有王汝宾跋(当是重装时误置卷末),惜跋文中间有缺页。

值得注意的是,笔者在比对各地藏本的过程中,还发现此本有初刻和重印之别。中国国家图书馆和台北“中央研究院”傅斯年图书馆藏三册本、日本静嘉堂文库藏六册本以及安徽省图书馆藏二册本同为初版,只是册数分合不一,山东省图书馆和台北“国家图书馆”藏本以及静嘉堂文库陆心源旧藏本(均为二册装)则是重印。这一点从其序跋即可看出。

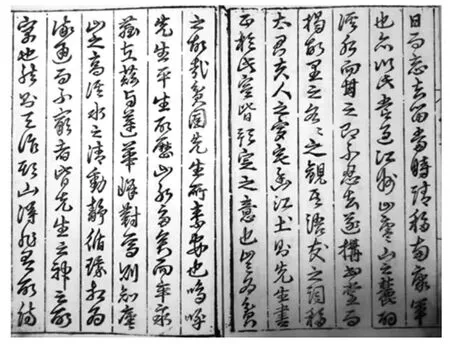

先看卷首的王汝宾跋。中国国家图书馆和台北“中央研究院”傅斯年图书馆藏三册本、日本静嘉堂文库藏六册本均完整清晰,而山东省图书馆和台北“国家图书馆”藏本以及静嘉堂文库陆心源旧藏本则有缺角现象,参见图1、图2。这应该是刻板的问题,前者依据原版刻印,后者重印时部分版刻已经破损。安徽省图书馆藏本的王汝宾跋虽有缺页,但尚存之页没有缺角,当属前者。

图1 日本静嘉堂文库藏六册本王汝宾跋截图

图2 台北“国家图书馆”藏本王汝宾跋截图

再看林山跋语,中国国家图书馆和台北“中央研究院”傅斯年图书馆藏三册本、日本静嘉堂文库藏六册本是原版刻印,而山东省图书馆和台北“国家图书馆”藏本则是重新制版而成,文字表面上高度相近(属于影刻),实际很多字的笔画都有差别,稍微仔细一点地对比下面图3、图4的文字,即不难发现原刻和影刻之别。

图3 日本静嘉堂文库藏六册本林山跋截图

图4 台北“国家图书馆”藏本林山跋截图

通过上述比对,我们确信,台北“国家图书馆”藏本(山东省图书馆和日本静嘉堂文库陆心源旧藏本同)实际是在原版的基础上重印的,重印时原版已有部分损坏,如王汝宾跋语部分刻板的角部已有缺损,林山跋语(陆心源旧藏本已佚)的刻板更是完全破损或遗失,以至需要重新制版。这是目前各本的馆藏著录者尚未揭示的一个现象。

由以上考述可知,在传世的11部嘉靖十四年本《濂溪集》中,最称完备的是中国国家图书馆和台北“中央研究院”傅斯年图书馆藏三册本以及日本静嘉堂文库藏六册本这3部,其他或是重印(版刻有缺损),或序跋不全。具体情况可参见表1。

上述情况说明,传世的嘉靖十四年本《濂溪集》的情况较为复杂,有些是初版,有些则是重印的;有些序跋完善,有些序跋则不全;而且册数的分合也不一,有二册、三册、四册、六册等多种。面对如此繁复的情况,稍不注意,即可能做出错误的版本判断。其故非他,最重要的就是所见有限,细致不够,以至推测失当,或以讹传讹。至于此本有初版和重印之别,更是无人明察。笔者幸运,承诸位学友鼎助④,得以遍览这11部藏本,并加以仔细比勘,故有上述较前辈或更准确的认识。由此笔者感到,古籍版本的勘定,一是不能盲从名家,二是要尽可能得见已知的所有版本,细致考察,反复比较,否则很可能蹈袭旧有的陈见,或做出新的误判。

表1 嘉靖十四年本《濂溪集》各地收藏与版本情况表

二、价值衡定:嘉靖十四年本《濂溪集》的文献价值与编纂史地位

在历代众多的周子文集中,嘉靖十四年本的编纂质量不算高,尤其对周子作品的著录很不全。最让人费解的是,卷二的《太极图说》竟然没有刻画“太极图”。而且,与宋刻十二卷本《元公周先生濂溪集》载录周子赋1、文5、书6、诗24、行记5总计41篇的诗文规模相比,此本的周子诗文只有13篇,书信、行记全失收。不仅如此,这13篇诗文中,居然还有误入者,如《天池》《宿崇圣》二诗就非周子作品,而分别是朱熹、彭思永所作。[6](P242-243)此本还有一些误题情况,如卷三《附录》开头的《无极而太极辨》《五行说》二文,宋本《元公周先生濂溪集》署名为黄榦[7](卷三,P45-46),此本却误为程颐。

尽管如此,此本仍有一定的文献价值。最突出的,就是此本的王汝宾跋语系据作者草书手迹上板刻印,与后来的周子文集转为楷书加以著录相比,不仅保存了作者的手书原貌,而且所录文字更为准确。如后来的明嘉靖十九年鲁承恩编《濂溪志》卷十(万历二十一年即公元1593年胥从化等编《濂溪志》卷七之下依此而略有修正)、嘉靖三十七年九江榷使丁永成重刻嘉靖十四年本《濂溪集》的卷末、万历四十二年周子十七代孙周与爵辑《宋濂溪周元公先生集》卷首等,转为楷书时均有文字臆改,或识读有误。

为求准确识读,下面先将日本静嘉堂文库藏六册本的原版复制件截图展示(如图5所示),再列出笔者的识读文字⑤,并通过注文的方式,把鲁承恩本(简称鲁本)、胥从化本(简称胥本)和周与爵本(简称周本)收录时的不同识读情况列出⑥,且明辨其是非。由于丁永成重刻时误读臆改太多,我们只好将其文字单独列在后面,以供参考。为保证图文对应,下面的识读和注文中涉及的相关文字一律用繁体。

图5 日本静嘉堂文库藏六册本王汝宾跋截图

笔者识读如下:

先生生於營道而卒於江州,故郡世⑦有先生之墓祀焉。或者謂先生貧不能歸,遂終於此,非知先生者也。先生雅志林壑,不為世故所窘束,凡遊歷所在,遇佳山水輙盤桓數日而忘去留,當時請移南康軍也亦以此。嘗過江州,止⑧廬山之麓,酌溪水而甘之,即不忍去,遂構書堂,而揭故里之名名之。觀其語友之詞⑨,移太君夫人之穸宅幽江土⑩,則先生書留於此室⑪,皆預定之意也,豈為貧之故哉?貧固先生所素安也。嗚呼!先生平生所歷山水多矣,而卒永歎在兹⑫,與蓮華峰對焉。則知廬山之高、溪水之清,動靜循環,相為流通而不窮者,皆先生之神之所寓也。然則天作斯山,得⑬非有所待而就邪⑭?是⑮集之刻,所以載先生履歷之詳⑯,而并繫之以文。文也者,所以稽其道也;履歷也者,所以論其世也。先生之始終本末一以貫之者,庶可考而會其全矣!予江人也,仰止高山,光霽在目,能無興起之思邪?因僭言之,以幸私淑。

嘉靖十四年乙未孟秋,賜進士出身、蓮峰山人王汝賓17○識。丁永成重刻本著录如下:

先生生於營道而卒於江州。或者謂先生貧不能歸,遂終於此,非知先生者也。先生雅志林壑,嘗過江州,覽廬山溪水之秀潔,樂之不忍去,遂構書堂,而揭故里之名名之。觀其語友之詞,改太君之窆,則其盡正於此,未必非先生預存之意也。嗚呼!先生始焉篤爱廬山之胜,而终棲神於莲花之峰,天作斯山,以待斯文,岂偶然哉!是集之刻,所以載先生履歷之詳,而并附之以文。文也者,所謂誦其詩讀其書者也;履歷也者,所以知其人論其世者也。先生之始終本末一以貫之者,在兹矣!予江人也,仰止高山,先哲在目,能無興起之思耶?因僭言之,以幸私淑。

嘉靖乙未孟秋朔後學王汝賓謹識。

显然,丁永成重刻时大约因为不能准确识读草书的王汝宾跋语,遂对其作了大量的文字改动和重新疏通。

至此,我们非常清楚,若非嘉靖十四年本的传世,我们便无法确知王汝宾原跋的模样。特别是单看丁永成重刻本此跋,文从字顺,不见破绽,很难知晓其中隐含的大量臆改。由此观之,传世文献浩如烟海,必然存在后人有意无意的改动,今人在阅读和使用时保持自觉的警惕,甚至批判意识,是很有必要的。

丁永成重刻本流传不广,未见传统任何公私书目著录,之后编刻的各种周子文集也从不曾提及。但我们绝不能因为它对王汝宾跋语的臆改太多,而加以轻忽。这不仅因为目前仅知杭州图书馆一家独藏,是难得的传世孤本,而且这部重刻本不是对原本的照搬照抄,还补充了一些新的内容,主要集中在卷六,共有15篇新增的明代诗文。将其与之后的周子文集各本比较,这15篇诗文中,邵宝2篇《祭文》、罗洪先4首《谒濂溪先生祠墓》诗,以及何迁1首《冬日谒濂溪先生祠》,毛起、王惠、徐冠各1首《吊濂溪》,陈守义1首《谒濂溪祠次壁间韵》,还有佚名的次王守仁《谒濂溪祠》一诗的《次韵》1首,共12篇诗文,不见后来周子文集收录。18○如果再加上丁永成《重刻濂溪集叙》1篇,总共可新辑13篇。近些年新编的《九江濂溪志》,亦未见此本,只依据其他文献收录罗洪先此处4首《谒濂溪先生祠墓》中的1首[8](P187),其他3首仍失收。这些均可见丁永成重刻本也有一定的文献价值。

如果我们进一步把宋以来的各种周子文集贯通起来考察,嘉靖十四年本《濂溪集》则不仅具有一定的文献价值,在周子文集编纂史上也有其不可忽视的地位。

第一,此本突破了早期周子文集的编纂格局,将宋儒度正编的《(周子)年表》列入正卷编排。现存最早的周子文集目录是萧一致在嘉定十六年至宝庆二年(1223—1226)知道州期间编的《濂溪先生大成集》七卷目录,卷一至卷四依次为《太极图说》《通书》《遗文》和《遗事》,卷五至卷七为《附录》。19○度正所编的《(周子)年表》,则置于卷首。20○之后的两部宋刻周子文集,依然保持了这一格局。延至明朝弘治五年(1492)后不久苏州人周木编《濂溪周元公全集》十三卷,仍然如此。直到嘉靖十四年本《濂溪集》的出现,才打破了这个流传300多年的编纂格局。此本最大的变化,一是舍弃了《遗事》,二是把《年表》从之前文集的卷首移至正卷中。前者影响不大,后来很多周子文集仍有《遗事》(或称《杂记》《诸儒议论》);后者影响极大,之后各种形式的周子文集,《年表》(或名《年谱》)几乎无不在正卷之中编排,即便是1990年中华书局点校本《周敦颐集》,《年谱》也是在正卷之后的《附录》中,而不是置诸卷首。

第二,此本一些内容为后来编纂的周子文集参考和吸取。如对后世有深远影响的万历三年(1575)本《宋濂溪周元公先生集》㉑,就很得此本之助。受命参与编纂此本的蒋春生在序言中说:“志(按指鲁承恩本《濂溪志》)则博而泛,其失也杂;集(按指王会编《濂溪集》)则简而朴,其失也疏,皆弗称。乃参取江州集,荟萃诠次类分焉。”[9](卷首)所谓“参取江州集”,就是以嘉靖十四年《濂溪集》为重要参考。两本比勘,至少在江州地方文献的著录上,万历三年本实取资于嘉靖十四年本。对后世同样有深远影响的嘉靖十九年鲁承恩编《濂溪志》的收录情况,也应作如是观。

第三,此本在卷首载录了明初大儒宋濂的周子像记,这是历代周子文集中最早的。后来各种形式的周子文集几乎都有宋濂的这篇像记(或称像赞),虽然未必都渊源于此本,但毕竟此本首开其端,具有发凡起例的开创之功。

第四,此本在《周子全书》系列的发展史上也起过特殊作用。我们知道,周子文集的编纂始于南宋,明代衍生出《濂溪志》和《周子全书》,别集、专志和全书三大系列相互影响,主体内容非常相近,共同构成了周敦颐文集的完整系列。其中最早的《周子全书》是明代万历二十四年山东按察司副使、管直隶淮安府事张国玺编刻的《周子全书》六卷本。据笔者比对,这个《周子全书》六卷本实际是嘉靖十四年本的翻刻,只是书名作了更改,序跋文字也全部换掉,而其他内容则一仍其旧。说来真是讽刺,对周子作品收录很不全的嘉靖十四年本《濂溪集》,在流传六十余年后居然改头换面成了历史上第一部《周子全书》。

本来是一部连周子《太极图》都没有刻画、编纂质量不高的周子文集,经与其前后的周子文集的通盘比较与观察,竟然发现其仍有不可忽视的文献价值,在宋以来近千年的周子文集编纂史上也有不同寻常的历史地位。这一认识的取得,关键在于瞻前顾后,把此本放在整个周子文集发展史上进行考察。史学名家钱穆说:“学问贵会通。若只就画论画,就艺术论艺术,亦如就经论经,就文史论文史,凡所窥见,先自限在一隅,不能有通方之见。”[10](P266)其好友蒙文通也说:“看历史,应从前后不同的现象看变化。……中国历史上的社会经济问题,只宜拉通来讲,才易看出变化,分在每段来讲,就不易比较了。”[11](P17)两位大师固然针对的不是古籍版本的认识,但从笔者以上的考述来看,这种注重通观的治学态度,于古籍及其文献价值、编纂史地位等的认识,亦不乏借鉴意义。

三、余 论

古籍版本和价值判断问题,实际上是古史研究者经常遇到而又难以回避的问题。被誉为“当今顶尖的古籍版本学家”[12]的黄永年在其《版本学》的讲义中开篇第一节就标名“古籍要讲版本”。为什么呢?他通俗易懂地说:

资料有真伪之别,精粗之分,运用时要“去粗取精,去伪存真”,也就是要加以“批判地审查”。而运用书籍时除对内容“批判地审查”外,对版本也要有所选择,要选择错字脱文比较少、比较接近原书本来面貌的本子作为研究的依据。这对古籍尤其重要,因为古籍经过多次抄写刻印,流传到今天往往有好几个内容有出入的本子,哪个本子好,哪个本子不好,这些本子之间有什么渊源递嬗关系,就构成一种专门学问。[13](P139)

这种“专门”的版本学,固然不是研究者人人必须精通的,但运用古籍要讲究版本,“要选择错字脱文比较少、比较接近原书本来面貌的本子作为研究的依据”,则是对研究者的基本要求。要达到这一要求,就离不开古籍的整理研究。这方面文献学大家张舜徽说得好:

历史资料如此浩繁凌乱,如果不进一步加以研究整理,使之条理化、系统化,去粗取精,去伪存真,经过改造制作功夫,总结性地编述成书,那将只是未开掘的矿山,待开垦的荒地,面积虽广,蕴藏虽富,又何能充分发挥作用?[14](P282)

确实,要使“浩繁凌乱”的“历史资料”(当然也包括各种版本的古籍)得到合理利用、“充分发挥作用”,第一步就要“加以研究整理”,进行“去粗取精,去伪存真”的工作。这种古籍整理工作在学术研究中具有十分重要的意义。自称“比较重视版本、目录”[15](P255)的宋史专家黄宽重在专文总结学界整理古籍的情况时,开头不久就说:“典籍整理的成就辉煌,不仅为研究者带来便利,更为其学术研究奠下良基。”[15](P255)最后又总结道:

古籍整理工作,不仅为学术研究的发展奠下深厚的基础,同时,藉着整理传承学术经验,以及人才的训练,使学术研究由空泛趋于扎实,研究领域也随着典籍范围的扩展及新资料的发现而扩大。[15](P288)

黄先生不仅论及古籍整理之后利用的便利,还注意到古籍整理过程对于人才培养和学术提升的作用。后面一点在古籍整理和宋史研究两方面都卓有建树的王瑞来那里说得更为直白,甚至成为刚性的要求,他说:

我一直认为,有出息的文史研究者,至少一生要做一次古籍整理,哪怕是一部很小的古籍。具体动手,就会从实践中得到多方面的知识训练,这可以说是在书本上、课堂上难以学到的东西。[16](导言,P5)

笔者引述以上学界名流的论述,意在强调包括版本鉴定在内的古籍整理的重要性,虽然有些离题渐远,但绝非无的放矢。这不仅是因为“眼下搞文史的人,懂版本的人越来越少”[12],而且在当今的学术评价体系中,古籍整理方面的成果越来越不受重视(这一点无须赘述,凡是从事古籍整理的学者,无不有此感受)。其实,古籍整理极为不易,前举黄宽重就说:

古籍整理是一项相当艰巨的工作,需要有无比的恒心和耐心,同时涉及到文、史、哲、经学及版本、目录、文字、训诂、校勘等多方面的学问,需要多方面的学养,因此典籍点校者的辛勤和艰苦应受到敬重。[15](P268)

笔者深以为然,本文只是对嘉靖十四年本《濂溪集》的版本及其价值的研究,在资料搜集和具体研究中,已经颇为艰辛,何况很多古籍整理还需要付出数十数百甚至成千上万倍这样的劳动。因此,笔者愿借此一角,吁请更多的学人自觉地进行古籍整理的训练,吁请更多的学者特别是掌握学术评价指挥棒的人“敬重”古籍整理研究者及其成果。

注释:

①中国古籍善本书目编辑委员会编《中国古籍善本书目·集部》(上海古籍出版社1996年版,第225页)和中国古籍总目编纂委员会编《中国古籍总目·集部》(中华书局、上海古籍出版社2012年版,第203页)分别只著录了3部和4部,去其重复,合计不过5部,这是很不够的。

②日本静嘉堂文库另一部藏本即陆心源旧藏二册本有明显缺页和错置,王跋放在卷末,胡序、林跋已佚。

③此书的刊刻时间为“庚子九月刻辛丑九月讫工”,现影印收载于《宋元明清书目题跋丛刊》第十四册(中华书局2006年版)。缪先生藏本现藏重庆图书馆,书中尚有“荃孙”朱文方印。

④范立舟、洪丽珠、(日本)白井顺、蒋晓春、郭畑、陈晔、冉艳红等师友或代为查阅,或热心引荐,谨在此致以衷心感谢。

⑤笔者识读过程中得到四川大学历史文化学院教授、书法家何崝先生的教正及学友黄博、宋晓希二君的帮助,谨此感谢。

⑥本文所用的鲁本是韩国首尔大学奎章阁藏本,胥本和周本均为中国国家图书馆藏本。

⑦“世”字,鲁本作“無”,显误,周本仍为“世”。

⑧“止”字,鲁本作“上”,显误,周本仍为“止”。

⑨“詞”字,周本作“辭”,意同而字不同。

⑩“幽江土”三字,鲁本作空格处理(似所见底本模糊不识),胥本直接不录,周本仍为“幽江土”。

⑪“書留於此室”五字,鲁本作“來止於此寔”,显误,周本作“書揭於此室”,有一字之误。

⑫“卒永歎在茲”,鲁本作“卒永茲在茲”,一字之差;而周本作“平泉莊雅構直”,则谬甚。

⑬周本在“得”字后误加一“人”字。

⑭“就邪”,鲁本作“然邪”,当误,周本作“能神”,更误。

⑮“是”字,鲁本误作“首”,胥本更正为“是”。

⑯“詳”字,鲁本误作“祥”,胥本更正为“詳”。

⑰“賓”字,周本误读为“憲”,当为形近之误。按,此字在后来一些目录书如陆心源《皕宋楼藏书志》卷七十五《别集类九》(清光绪八年刻十万卷楼藏本),(日)河田罴著、杜泽逊等校《静嘉堂秘籍志》卷三十三(上海古籍出版社2017年版,下册第1317页)和严绍璗编著《日藏汉籍善本书录》(中华书局2007年版,下册第1510页)中均误为“憲”;叶德辉《郋园读书志》卷八则误为“寅”(杨洪升点校、杜泽逊审定本又改为“憲”,上海古籍出版社2010年版,第382页),台北“中央研究院”傅斯年图书馆著录此本时亦误作“寅”。其实,此本卷六恰有题署“王汝賓”的《谒濂溪祠》一首,江西地方志如嘉靖《九江府志》《江西通志》亦多次载录“王汝賓”其人其事。故此处确应读作“賓”。

⑱罗洪先有《谒濂溪先生祠墓》一诗在清代道光年间编修的《濂溪志》和《周子全书》中收录,但与此不同,当是罗氏另外的诗篇。

⑲萧一致编刻本已佚,但其目录还保存在日本蓬佐文库藏周木编《濂溪周元公全集》的卷末。

⑳日本蓬佐文库藏周木编《濂溪周元公全集》卷末附录的萧一致刻《濂溪先生大成集》目录未著录此《年表》,但明代张元祯在《周朱二先生年谱引》(附载明朝周木刻本《濂溪周元公全集》末)中则明说其书“首卷则《年表》也”。

㉑关于万历三年本《宋濂溪周元公先生集》和下面谈及的嘉靖十九年本《濂溪志》的深远影响,参见粟品孝:《历代周敦颐文集的版本源流与文献价值》(《河北大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期)。