小学体育常态课中小团队教学模式的运用

霍磊 王挺

笔者从教学职责、教学站位、教学比赛、教学流程、裁判职责和教学评价六方面构建小学体育常态课教学中的小团队教学模式。该模式在实践运用中可以让学生真正成为课堂的主人,在比赛中感受成功与乐趣,发挥学生的主动学习能力。不仅可以提高课堂练习密度,提升教学效率,还可以提升学生体质健康,同时培养学生体育核心素养。

一、小团队教学模式概念界定

小团队教学模式是在长期的教学过程中形成的一种切实关注学生发展,拓宽学生学习领域,量化学生学习过程,改善学生学习方式,帮助学生自主探索和合作学习,关注学生的学习情感和情绪体验,注重培养学生的创新精神和实践能力的日趋成熟的教学模式[1]。教师通过教学将学生分成4人一组的小团队(个别小团队3人或5人),每个团队中成员承担队长、裁判员等职务。每个小团队一般在一学期内人员固定不变。为了达到“势均力敌”的效果,一学期或一学年可以调换小团队的队员及职务。小团队教学模式让学生真正成为课堂的主人,在“学、练、赛”中感受成功与乐趣,充分发挥学生的主动学习能力,让学生自己掌握课堂,每个队都共同努力,用竞争的方式来完成课堂教学。同时让学生在课堂中培养正确的运动行为和健康的运动习惯。教师在体育教学活动中穿插对小学生的德育教育,培养小学生体育核心素养,也是该教学模式的优势所在。

二、常态课中小团队教学模式构建

(一)教学职责构建

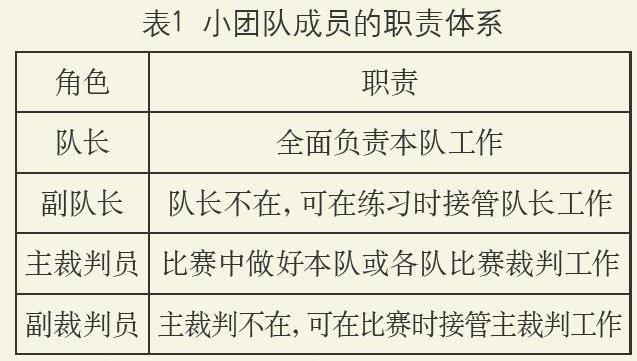

一年级第一学期开始,教师在体操队形基础上安排前后4名学生为一个团队,随着对学生的了解,同时为了缩小各团队之间在体能和运动技能方面的差距,一段时间后(如一学期),可以进行异质分组,尽量做到各团队实力相当、男女比例相当,队内成员分工明确,各司其责(表1)。

(二)教学站位构建

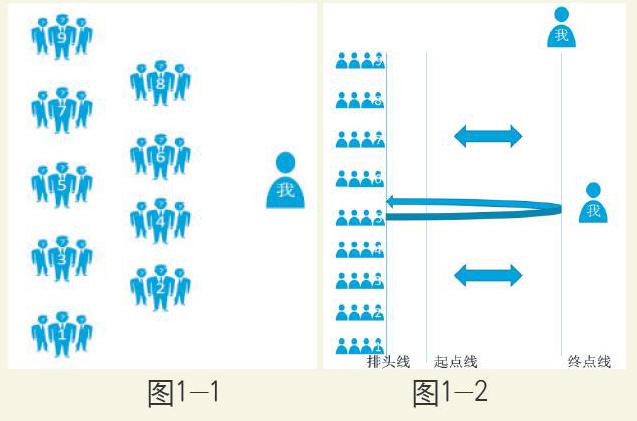

学生准备操和放松操部分站位(图1-1),相邻小组错位排列,同组4名学生围成圈保持一定距离,这样的站位便于教师观察和总结。学生学练赛站位(图1-2),所有小组平行排列,排头所在的线为排头线,练习时最前面的学生前移到起点线,出发后后面一名学生按要求移动到起点线,当前面的学生到达终点线转身的一瞬间该学生出发。常态课中的学、练、赛,绝大多数采用这样的“三线”程序化进行。教师按照常规的正三角形原则站位,在比赛时教师站位一般在终点线一端平行的位置,保证学生按规则比赛,教师最后做出公平评判。

(三)教学比赛构建

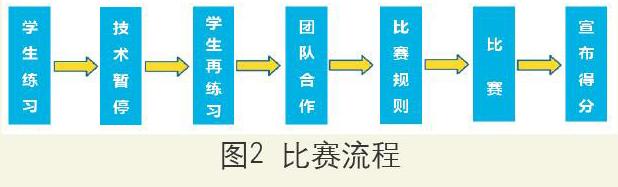

得分对象分为团队和个人。得分规则包含每个环节的得分规则,整堂课累计得分规则,个人得分计入团队得分的规则,单元测试分计入团队得分的规则,常规赛得分规则;总冠军得分规则。按照比赛流程(图2),产生冠军队。冠军队成员除了在课上登场展示并获得全班掌声之外,还将发表“获奖感言”。下课后,冠军队成员带全班学生回教室并做好监管工作。下节课由上节课的冠军队成员带学生到上课场地并做好监管工作。

(四)教学流程构建

教师按照课的开始部分、准备部分、基础部分、结束部分构建教学流程,并充实各部分具体内容(图3)。

(五)裁判职责构建

课前,学生按两路纵队到达场地,由“交通警察”负责管理和记录学生在行走过程中的纪律,保证整齐的两路纵队快速到达指定场地。课中,由“噪声裁判”(可由见习学生担任)负责记录本节课的学生表现及比赛成绩;如果当天没有见习学生,每组的小组长负责监督本组成员在课中表现,做到实时有人管理和记录;课后,上节课的冠军队成员负责统计分数,产生该节课的冠军团队。经过一段时间的调整,每一节课都能让学生了解自己的职责,并且做到高效、负责的管理。

(六)评价模式构建

笔者将一节课的评价分为课前“季前赛”、课中“常规赛”、课后“季后赛”三部分。“季前赛”评价即课前表现。课前各队在“噪声裁判”的监督下,不得有吵闹、迟到等现象。排完队伍后,各队在“交通警察”的管理下有序前往指定位置,其间重点评价是否有打闹、脱离队伍、乱讲话等现象。“常规赛”评价即课堂表现,包括各队是否能够在教师的要求下积极参加练习,是否能够主动参与展示,练习过程中是否有创新性表现,小组比赛氛围是否良好等。“季后赛”评价即课后由指定团队负责回收器材后,在冠军队成员带领下有序回到教室,其间由“交通警察”负责管理。到达教室后,由冠军队成员负责监督学生安静坐到位置上,静候下一节课的开始,并做到规范记录。

三、小团队教学模式优势分析

(一)提高课堂的练习密度

通过与常規课堂对比发现,小团队教学模式大大提升了课堂练习密度。学期固定的团队减少了在课堂中分组和队伍组织调动的时间,无形中增加了学生练习的时间。此外,熟悉的队友能使练习的效果更好(表2)。

(二)提升学生体质健康水平

通过比较2015~2017年学校三年级学生体质健康测试的数据,发现小团队教学模式可以有效提高学生的体质健康水平(表3)。2017届小学三年级是实践了教学模式第三年的学生,通过计算得出其优秀率达到69.0%,良好率21.1%,及格率7.8%,不及格率2.1%;没有实践该模式的2016届学生和2015届学生优秀率分别只有48.6%和49.1%,较2017届差距都比较明显。

(三)提升学生的学科素养

1.规则意识与团队意识。该教学模式从集合、队列到比赛,每一环节都有评比,而这些都有学生裁判负责维护。课堂中处处体现团队竞争,为使团队能够取得好成绩,学生遵守规则的同时产生了强烈的团队意识和集体荣誉感。

2.执行力与受挫力。该教学模式中学生要履行好自己的职责,有些学生会成为裁判员,有些学生则是队长,每名学生分工明确、各司其职,同时每个人的角色并不是一成不变的;该模式将众多比赛融入到课堂中,比赛有输有赢,而且得分方式多种多样,这一次输了,下一次经过努力可能会赢回来,让学生提前适应激烈的竞争,培养学生面对输赢的良好心态,能开心地赢也能体面地输[2]。

3.学习习惯与适应能力。小学体育课程对于运动能力的要求处在最基本的阶段,教师更重要的教学目标是引导和帮助学生形成良好的学习习惯。如,课中外套的摆放要求:对折两次后按照小团队依次摆放,不许压在其他学生的衣服上,便于下课领取。课中教学比赛的内容源于运动,贴近生活,便于学生课后开展。這利于学生在离开学校后的漫长生活中能以积极健康的生活方式适应社会。

四、常态课中小团队教学模式运用案例

(一)热身部分的运用

日常教学过程中,大部分教师会采用慢跑+准备操的形式开展热身。小学团队教学模式下的热身跑一般利用跑的专门性活动借助“三线”展开,当队员一从起点线小步跑出发后,队员二从排头线移动到起点线。当队员一到达终点线转身的一瞬间该学生出发,队员三移动到起点线,以此类推进行。高抬腿、后踢腿或者侧滑步等活动的完成亦是如此(图4-1)。接下来的准备操,相邻团队错位排列,同队学生围成圈统一喊口令做准备操或复习广播体操等,结束部分也可以按照这样的队形进行放松(图4-2)。基本部分的教学可以直接调整三线间的距离即可顺利衔接开展。

(二)跳跃课中的运用

在《直跑屈腿跳高》一课中,教师给小团队中的每名学生布置相应的学习任务,队员一练习的时候,队员二和队员三负责固定皮筋并起到保护的作用。队员四负责起跳点的“裁判”工作,并对队员一是否有做到单脚起跳、双脚落地及屈腿缓冲做出评价。队员一练习结束后跟队员四互换角色,之后队员一、四跟队员二、三轮换,这样循环往复进行。当动作练习熟练准确后,将皮筋固定到器械上,进行“三线”式的跳跃练习,此时皮筋就作为“终点线”,前一名学生跳过,后一名学生就可以从“起点线”开始助跑,依次进行,增大练习密度。

(三)球类课中的运用

在《篮球直线运球》一课中的练习同样利用“三线”法,队员一从起点线出发,队员二就开始启动至起点线,当队员一运球至终点线时,队员二出发,队员三启动至起点线,队员四在排头线进行原地运球,时刻准备启动。在此基础上,教师可以设计团队内或团队之间的比赛。队员按照这个方式循环进行(单一或组合)练习或比赛,而且4位队员始终在运动和练习中,相比较常规的由教师统一发令,第一批队员回来后第二批队员再出发的模式,小团队教学大大增加了学生练习的时间,减少了等待时间,提升了课堂效率。

根据教学内容的不同,教师的教学设计会大相径庭,所以教师要在课前根据教学内容制定相应的教学设计。广大体育教师在日常教学中不妨大胆地尝试将小团队教学模式融入课堂,使教学更加丰富、有效。

参考文献:

[1]王志玮.小群体教学模式在高职院校篮球教学中的应用研究[D]. 南京:南京体育学院,2018.

[2]褚宏启.核心素养的概念与本质[J].华东师范大学学报(教育科学版),2018(1):1-3.