〔乾隆〕《常州府志》纂修夭折始末

◎ 谢达茂

(常州市武进地方文献研究会,江苏常州213100)

提 要:常州府有着纂修方志的优良传统,然而自清代雍正分县成为“八邑名都”后,直至清末的200余年内,没有纂修过一部府志,其原因在于乾隆年间的《常州府志》在纂修过程中发生诸多分歧而中途夭折,此后历任常州知府均以纂修府志为惧,致使“八邑名都,府志缺失”。文章根据〔乾隆〕《常州府志》主要纂志者文集中的记载,参考相关文章和文献资料,详尽还原了当年《常州府志》夭折的过程,并建议:本着对历史负责的态度,可集“常郡八邑”所纂各县志主干内容融通为一,补纂《八邑常州府志》而永世后传。

一、八邑名都 府志缺失

清雍正二年(1724),两江总督查弼纳以苏州、松江、常州三府“赋重事繁”为由,奏请分县,得户部议复同意,雍正四年正式实行分治。常州府的武进县析为武进和阳湖两县,无锡县析为无锡和金匮两县,宜兴县析为宜兴和荆溪两县,加上江阴和靖江两县,常州府下辖八县,称为“常郡八邑”。常州人引以为豪的“八邑名都”之号,由此而来,八邑历史亦由此开写。

常州府自雍正分县后,所辖武进、阳湖、无锡、金匮、宜兴、荆溪、江阴、靖江八邑,都在不同时期有序纂修县志。以武进县为例,雍正四年武进析分为武进、阳湖两县后,纂修了〔乾隆〕《武进县志》、〔乾隆〕《阳湖县志》、〔道光〕《武进阳湖合志》、〔光绪〕《武进阳湖县志》和《武阳志余》。

然而令人震惊的是,常州府自康熙三十三年至宣统三年(1911)清朝灭亡的200余年间没有一部记载八邑历史的府志。换言之,常州府虽然号称“八邑名都”,但“八邑”200年的史事人文,并没有府志承载,这是常州历史文化传承的莫大遗憾。

为什么望族聚居、名家辈出的常州府,经济发达、人文荟萃的常州府,有着纂修方志优良传统的常州府,居然200年未曾纂修府志,其原因何在呢?原来,在雍正分县刚巧一个甲子(60年)后的乾隆五十四年(1789),常州府设立志局纂修《常州府志》,但由于其间发生了很多意想不到的事故,致使〔乾隆〕《常州府志》开纂两年后中途夭折,胎死腹中。此后直至清廷垮台,历届常州知府以纂修府志为惧,再也没有纂修《常州府志》的勇气和担当,造成“八邑名都,府志缺失”。直到20世纪90年代才有《常州市志》问世,其间常州府志整整断档300年。

二、洪亮吉欲“鱼和熊掌”兼得

设立志局纂修方志,地方主政者的意志是关键。乾隆五十三年(1788)八月,时年47岁的直隶沧州人李廷敬,由户部郎中补授常州知府。李廷敬,清代诗人、书画家。乾隆三十八年(1773)应天津召试,钦赐举人。乾隆四十年(1775)进士,授翰林院庶吉士。后历任外官,前后十任苏松太道。李廷敬性情豁达,乐成义举,崇尚风雅,多行善政。他在常州期间及以后,与吴锡麒、袁枚、王文治、祝德麟、陈廷庆、何琪、林镐,以及常州的赵怀玉、洪亮吉、陆继辂等人结为文友,诗文相酬,商榷古今。当年李廷敬到任后,搜览常州历代志书,发现常州自康熙三十三年(1694)纂修《府志》以后,已整整95年未曾续修,深感“常郡文献之地,志书终不能久阙勿修”[1]。为此,他在乾隆五十四年七月,邀约浙江余姚籍著名学者、当时在常州龙城书院担任山长的卢文弨,商量设局开纂《常州府志》事。卢文弨,人称“抱经先生”,乾隆十七年(1752)进士,授翰林院编修,历官翰林院侍读学士、广东乡试主考官、提督湖南学政等职。乾隆三十四年,乞养归里。后以研经、授学为业,曾先后在江浙各地书院主讲经义20余年,以经术导士有高名。当时,卢文弨一边在龙城书院执教授学,武进籍弟子有臧庸、李兆洛、丁履恒等;一边忙于著书和指导门生著述。既然李廷敬知府诚意相聘,卢文弨亦欣然允应,受聘为《常州府志》总裁。

常州纂修府志,邑中百年大计,若要如愿成事,定当仰仗本地士绅名士,热心乡邦文化又休官在乡的赵怀玉走进卢文弨的视野。赵怀玉(1747—1823),康熙朝户部尚书赵申乔四世孙,“毗陵七子”之一,乾嘉年间常州诗派重要成员。乾隆四十五年(1780)皇帝南巡,召试赵怀玉,赐举人,授内阁中书。出为山东青州府海防同知,署登州、兖州知府。后丁父忧归乡,遂不复出。当时,在乡的赵怀玉身体不佳,他写信给卢文弨说:“自首夏抱疴不出门者四月,皋比天只,趋待无缘,殊耿耿也。奉手帖记勤拳,感荷无已。日来所苦差减,步履稍健,便当诣谒。”[2]旬后,赵怀玉抱病出门,拜会李廷敬和卢文弨,参与商量设局纂志事宜。

赵怀玉像

纂修府志,行家里手至关重要,首选者非无官在身的洪亮吉莫属。洪亮吉(1746—1809),诗人、文学家、方志学家。乾隆三十九年(1774)肄业于扬州安定书院,乾隆五十五年举进士第二为榜眼,历任翰林院编修、国史馆纂修、贵州学政、咸安宫官学总裁,曾充任顺天乡试同考官。嘉庆四年(1799)因极言朝政失缺而遭戍伊犁。次年赦回,遂自号更生居士,主讲暨阳、旌德、扬州等地书院。他博通经史、音韵、训诂,尤精舆地之学,诗文卓然成家,尤以骈俪为优,纂志更是其长。

知府李廷敬挂帅,总裁卢文弨执事,士绅赵怀玉襄助,大家洪亮吉出手,就设立志局、招收与纂者开纂诸事,进入议事日程。李廷敬虽然弄笔,但并无纂志经历;卢文弨虽为一代名师,刊刻书籍有《春秋繁露》《贾子新书》《方言》《颜氏家训》《经典释文》《韩诗外传》《荀子》等几十种,著有《抱经堂文集》《仪礼注疏详校》《钟山札记》《广雅注》等,但未曾纂修过志书。所以,李、卢二人缺乏纂志经验,设立志局事,得仰仗赵、洪两人。

赵怀玉学养深厚,办事稳重,又熟悉常州的实际情况,知道何时设局、如何筹款等诸事非同小可,必须深思熟虑,慎重对待,万不可操之过急。他认为:就常州开纂府志一事,必须首先“公函告之锡山相国”以取得他的支持,号召一方。然后按照程序,召集常州府所辖武进、阳湖、无锡、金匮、宜兴、荆溪、江阴、靖江八县的士绅、学者合议,达成共识。在此基础上讨论明确各县责任、义务、经费募集、入局人员等细则。之后再正式设立志局,发凡起例,依序推进。赵怀玉的这一提议相当重要。当时,常州府虽然统辖八县,但除武进、阳湖两县与常州府同城而治,关系密切之外,其余六县各自为政,与常州府仅有行政事务上的联系,凡经济、教育、文化、社会诸方面,仅报告、统计之类才与府治有联系。尤其是无锡县,虽然为常州府所辖,但其影响已渐呈与常州比肩之势。而无锡的态度又必然会影响到金匮、江阴等县。因此,唯有拿下“锡山相国”,大计方可功成。赵怀玉所说的“锡山相国”,或是指当年已退休在乡的,在无锡有很高威望的嵇璜。嵇璜(1711—1794)字尚佐,又字甫庭,晚号拙修,无锡城内学前街人。雍正八年(1730)进士,历任翰林院侍读学士、通政司副使、都察院右佥都御史、礼部尚书、大学士等职。

但是,当时参与商量的洪亮吉等人,转年要赴京参加礼部会试,如果举进士就没有机会参与修志。尤其洪亮吉,两头难割舍。首先,虽然他学富五车,但是历经挫折。此前10年,他4次进京参加会试,均铩羽而归,准备来年再作一搏。时不我待,洪亮吉思量,即日起至来年进京参考还有半年时间,凭自己以往经验,如果立即设志局开纂,自己分纂一个部类应该不成问题,可“鱼和熊掌兼得”。于是,他竭力主张立即设志局部署开纂,之后再通知其他六县,共襄府志。

赵、洪意见相左,只待知府李廷敬决策。李廷敬很想在自己任期内玉成府志。他知道纂志非一年半载工夫,而自己三年任满必迁他职,况且现在已过一年,所以想尽早动手。同时,他又考虑到洪亮吉此前先后编纂和纂修《三国疆域志》《澄城县志》《固始县志》《登封县志》《怀庆府志》《乾隆府厅州县图志》,在方志界声名远播,经验必定丰富。于是,李廷敬迎合洪亮吉“鱼和熊掌兼得”的主张,于乾隆五十四年(1789)九月,在常州设立志局,立即进入纂修府志的实际工作阶段。

李廷敬对纂志的复杂性缺乏必要的了解。常州府自雍正四年(1726)析为八县以后,还未曾合力纂修过府志,他是开了纂修八邑府志的先河。但是,八县的士绅各有不同想法。要整合八县的资源并非易事,尤其经费摊派筹集、人员选拔配备等事宜甚为繁琐复杂,如果不统一认识,必定会给纂修工作带来阻力,欲速则不达。

结果,由于前期组织发动工作不到位,关键的是没有和武进、阳湖之外的其他六县通气,一系列问题由此产生。首先,其他六县的官员、士绅、文士,因在志局设立并开纂之后才得到通知,未能参加府志纂修前的筹备会议,感觉备受轻视,心生怨气而情绪低落,对纂修府志持消极态度。这一过程,赵怀玉在他的《亦有生斋集》中这样写道:“递呈之初,鄙意原欲公函告之锡山相国,及各邑之有位望者,然后举行。而稚存(洪亮吉)辈又迫不及待,直至开局后始行通知。故六邑之人多不踊跃。”[3]当时谁也没有料到,正是李廷敬对设局时间把控的失误,总裁卢文弨又未能在这一关键问题上拿出主见,后来竟然成为《常州府志》中途夭折的主因。

三、臧庸与赵怀玉“甲科门”事件的纠葛

武进名士臧庸(1767—1811),室名拜经堂。从卢文弨学于龙城书院,并与钱大昕、段玉裁等共研学术。其精于经学,剖析精微,有独到见地,是卢文弨的得意门生,被卢誉为“天下校书第一”。当时,武进、阳湖两县的与纂者已经到位,各自领取任务后着手检阅资料,准备编纂。而臧庸正忙于校经,其《尔雅汉注》即将进入杀青阶段,本来无意进入志局奉事,是恩师卢文弨介绍,由此卷入《科甲志》是是非非的旋涡中。是非起因,缘于编纂体例上的分歧。

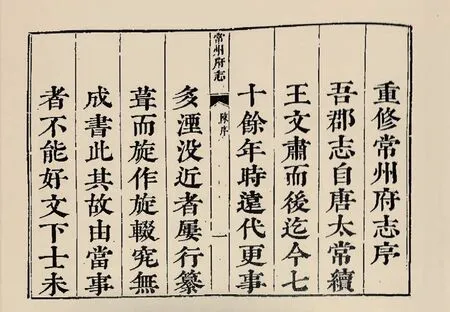

修志应“遵凡依例,有条不紊”。本来志局开设后的第一件事,是总裁拿出纂修府志的大纲,然后呈送主修者(知府)审阅。通过审阅之后,总裁再按照大纲钩划区分,发凡起例,分门别类,并列出纂修条例,与纂者则按照条例施行。但是,由于李廷敬拍板仓促设立志局,府志开纂前,在纂修体例方面虽然做了一些工作,但是有不尽到之处,也就条例不明。条例不明则紊,仅举两例:据赵怀玉《与卢召弓(文弨)学士书》“承示修志呈稿,极为详瞻,可送府公(李廷敬)审定。惟郡志之修,自咸淳创始后,有明三踵其役。一修于洪武,谢子兰(应芳)为之;再修于成化中,王文肃为之;三修于万历末,唐少卿鹤征为之,是成化之前有洪武,后有万历也。今但举成化,似有挂漏,惟先生裁之。”纂修府志,必须检阅前代历届所有志书,有定论的则收入;有谬误的则纠正;有疑问的则考核;无法考核的则存疑,这是保证志书质量的关键。而卢文弨所拟大纲,在参阅志书方面,仅以《成化毗陵志》作为底本,这是不完备的。

除大纲之外,各部类的纂修体例亦很重要,如果不明,难以施行。对于卢文弨的发凡,赵怀玉曾书函说:“且得先生凡百指示,甚善,甚善!但中间异同颇多。”“异同颇多”的例子是作为府志属志的《艺文志》。乾隆五十五年(1790)三月,卢文弨亲自捉笔,补辑《艺文志》,并嘱臧庸相助辅佐。而此时的臧庸正在校勘其《毛诗注疏》,他遵师嘱,但不知道《艺文志》的纂修体例,所以无所适从,故而以信札方式向卢文弨请示:“去冬浏览郡志,见艺文不录书目,只集诗赋杂文,心窃非之,慨然有补辑之意。昨进谒,知已创此例,且命相助成之,但未请体制何若?有录无书者亦当载否?已采者何书?未采者何书?幸复示之,庶有所遵循,以竭其心力也。”由于体例不明,记载无序的问题在所难免。乾隆五十五年九月,府志开纂一年,若干部类已成志稿,就在此期,发生令人啼笑皆非的“甲科门事件”。

古代修志设立志局,与纂者平时不在志局坐班,而是各自在家中按分工部类编写。时有参与编纂者李某,送呈他分工纂修的《科甲志》稿。审阅中,臧庸发现李某分工纂修的《科甲志》,只是摘抄陈玉璂所修《康熙常州府志》中的甲科,缀辑《武进县志》和《科第考》中的内容,而唐鹤征纂修的《万历常州府志》上的资料未予采集。陈玉璂修的《康熙常州府志》甲科,截止于康熙三十三年(1694);李某分纂的《科甲志》也是截止于康熙三十三年(1694)[4]。如此,常州自康熙三十三年至乾隆五十四年(1789)共95年间的举人、进士,均未进入李某的《科甲志》稿。如此重大失误,为历代修志所未见。

漏修科甲虽为大事,但补救并非难事,只需把后面95年间的举人、进士补上。然而,由于卢文弨处理问题情绪化、简单化,他在志局贴出布告,斥责当事人和常州的郡城士夫修志不负责任,赵怀玉在《与志馆总纂卢学士书》中记述:“自六月以来,旧疴时发,兼之暑气郁蒸,出门数武,头目作晕,是已久疏攀谒。日者偶至志局,见先生榜书局中,责郡城士夫,并责某于甲科一门献替不当。读之惶恐,无已缕苦衷,不敢求白,而又不能遽默者,惟先生垂鉴焉。”卢文弨的榜书(布告),使本来业务层面的问题蔓延到人际关系层面,由此影响到志局与纂人员的团结。更糟糕的是,他未与志局人员商量就临阵换将,任命弟子臧庸重修《科甲志》。尽管从志书质量计,出发点是好的,但是发“榜书”换人,无异是剥尽了当事人的面子,剥夺了赵怀玉和志局与纂者发表意见的权利。

卢文弨对弟子臧庸特别看重,臧庸对恩师卢文弨也特别尊重。受到恩师一声召唤,臧庸接任《科甲志》分纂,全力以赴用一个月的时间,考证修改了数百处。对于臧庸分纂的《科甲志》,卢文弨“总裁手书奖之曰‘不料贤之作事,精细乃尔,深可嘉尚’。”[5]得到总裁表扬嘉奖,臧庸很有成就感。

如果臧庸受命重修的《科甲志》志稿完美无瑕,别人也无话可说。而恰恰是赵怀玉在审阅臧庸所修《科甲志》时,质疑其有问题,而且问题很大,他在《与志馆总纂卢学士书》中记载:“先生来常州,某首荷眄睐,不以共谫,进而教之,或献刍荛,蒙采纳,每感渊乎若谷之意。故凡可尽力者,亦必为之。前钱树参大令以甲科门见示,述遵旨或有未详,不妨各抒所见。某无前代登科第录,乃以清本属之。大令厘将近科草稿略一展阅,见臧君在东条系近人履历舛讹不少,县分及中式前后亦多与体例未符。既辱諈诿,又忝参订之末,恐臧君密于考古,疏于证今,故宜蹈多言。”赵怀玉信中所举钱树参大令,即常州名士钱维乔(1739—1806),字树参,乾隆二十七年(1762)举人,先后任浙江遂昌、鄞县知县。学贯古今,诗文博瞻,工书善画,精于音律。他在鄞县任上曾主修〔乾隆〕《鄞县志》,对方志纂修有一定造诣。根据这封函中的表述,钱维乔主动送来他整理的“甲科门”志稿,发现臧庸所修《科甲志》中有许多错讹,如志中人员的籍贯,到底是武进县还是阳湖县人,有很多与体例不符,认为这可能是臧庸疏于考证而造成的。

臧庸知晓此事,对赵怀玉的质疑很不认可且很反感,随即针锋相对,致函加以反驳辩白:“镛堂本无意为官书,重违总裁卢学士,移研经之功一月,力为此事。于旧府志、各县志、省志、登科录、题名录及宋元文集,外复参阅全史而后定,中间考证数百十事……乃闻高论以为讹谬尚多,切所不解,恐未深察,故敢以区区私说进。”[6]从以上两封信函各自陈述的内容来看,赵怀玉和臧庸之间的争论,已经超出学术讨论的范围。赵怀玉旨在维护钱维乔和常州与纂者;臧庸虽然也是常州人,但他维护的是自己和恩师。

对臧庸《科甲志》中是否有错讹,卢文弨不作是非判定,不作对错裁决,而是一味地以总裁的身份,责怪臧庸之外的《常州府志》与纂者。对此,与纂者认为卢总裁是非不分、偏袒不公,赵怀玉在《与志馆总纂卢学士书》中对卢文弨抱怨说:“就管见陈渎,私心以为言之而当,或邀许可;即不当,亦必明示。乃先生不显斥其非,而以漫从教道相责,岂未揆其夙心耶?抑实谅之而姑假此以发端也?”赵怀玉此番言语充满了火药味,致使矛盾进一步升级,后来竟然达到不可调和的地步,为府志纂修的最后流产种下祸根。

臧庸《与赵味辛舍人书》

四、赵怀玉对臧庸“忍坐观其败乎”的责难

古代府一级修志,经费来源主要有三:一是府衙拨一部分;二是辖县缴一部分;三是主要依靠各县绅士捐款。如果领导得力,部署得当,动员工作到位,对望族聚居、多有慷慨绅士的常州府来说,经费应该不是问题。由于前文所述除武进、阳湖两县以外,其他六县的官员、士绅、文士对府志纂修持消极态度,使得纂修工作一开始即无法取得其他六县在人力、物力、财力和文献资料上的支持,造成基本依靠武进、阳湖两县文士之力,纂修整个《常州府志》的畸形局面。关于经费支出,除成稿后的刊印出版费为重头之外,稿费一项是付印前不小的开销。许多与纂者更是放弃教席或其他活计而受邀进入志局的,有部分家境窘迫的写手急需家用。因此在设局之初,知府李廷敬制订按月发放稿酬的成规。但李廷敬“以为费可克期而集,遂遽开局于前”[7],没有预计到经费会难以为继,更想不到从经费问题又延展到责任议题。

《常州府志》开纂约一年多后,知府李廷敬接旨离任。此时,志局因经费不继陷于半瘫痪状态。已为志局主力的臧庸越俎代庖,捉笔写下《与赵味辛舍人书》,呼吁赵怀玉等人,倡议常州士绅、民众为纂修府志募捐:“嗟乎!百年旷典之数载,废于一朝,心焉痛之,谁之咎乎?……此时总裁与纂修者均得人,尚至半途而废,他日为之,必倍难矣。缙绅先生宜创义举,为士民表率。事之当为无有过此者。先生,绅士翘楚也,起而倡为之,必有应焉,忍坐观其败乎?传曰‘惟善人能受尽言’,而不以狂直为罪,起而采纳之。”臧庸在信中先以“谁之咎乎”句责难,后又以“忍坐观其败乎”句讽讥。赵怀玉倾心于成志,既捐钱款又出力,无法忍受“坐观其败”的指责。他首先致书陈述筹款经过:“志局当李景叔(廷敬)太守去任时,其势已欲中止。某与数君子倡言于众,锐意振复。开局以来,统计书捐不下四千余金,除官捐外,纳钱也不下一百三十余万之数,局中经费赖以支持得至今日。”[8]表示由于地方捐纳才使局中经费维持支撑至今。同时他也把造成经费不继的责任推在上官(知府李廷敬)和当事(总裁卢文弨)身上:“试思上官不能必之僚属;当事不能必之部民。而谓宜属桑梓,能以势力相强乎?可支者,不能支;应纳者,不即纳;书捐者,不肯捐者,虽起仪秦而说之,恐未足动其听也。”[9]

前任知府李廷敬调离后,新任知府李廷尧(1753—1821)到任。此本是志局恢复运转的契机。但凑巧新任知府李廷尧是卢文弨的岳父。当时,赵怀玉四处奔走,筹集到一些经费,志局又开始运转。但随后在关于与纂者的报酬问题上,发生了新的冲突。或是卢文弨因经费紧张原因,认为既要开源,也要节流,遂向其岳父提出减少或延缓发放与纂者报酬的建议。而赵怀玉认为,这样做会影响与纂者的积极性,况且“夫炊尘甑以果众腹,张空弮以代万力,虽巧妇勇夫,固料其鲜济”[10],与纂者的生活来源必须保障,因此表示强烈反对。他在《与志馆总纂卢学士书》中这样写道:“稿酬月尽方给,诚近市道询之,局中佥云此例仿于景叔太守。写手给费仿此以行,则其咎亦不尽关主局者事,先生何不察之?总之,此事前太守不豫审敝郡情形,以为费可克期而集,遂遽开局于前。后李太守长厚待人,不肯发之声色,以致因循于后。”意即按月给写手发稿酬,是前任知府所定的规矩,如果有错也与你总裁无关。后任知府为人厚道,所以他仍然按前任所定,按月给与纂者发放稿酬。

双方坚持己见,没有调和的余地。对于知府李尧栋而言,女婿作为府志总裁,他的意见岳父应该考虑,这是人之常情;反之,以赵怀玉为首的常州众多与纂者的意见,他又不能断然推翻。其夹在中间无所适从,而且又缺乏调解和应变能力,导致双方都有怨气,资金问题举步维艰,府志纂修陷入停滞。

五、卢文弨出“榜书”《府志》夭折

对于赵怀玉的态度,卢文弨极为恼火。一年多来发生的“科甲门”“果众腹”等,使冲突越来越明显。卢文弨认为这是以赵怀玉为首的常州与纂者们,有意拖延,给他难堪。卢文弨一怒之下在志局榜书告示(贴出了一份公开信),抱怨常州人,不但不肯捐款,不尽力帮忙,反而有意设置障碍,制造阻力,“可支者不能支,应纳者不即纳,书捐者不肯书”“诸君有意阻坏,不欲成书”。[11]如此激烈的指责,结果可想而知。原本对《府志》纂修持有积极态度的常州与纂者们,皆因受到卢文弨的公开指责而大为不满,彻底走向对立。他们以其余六县未曾参与修志为借口,或袖手旁观,或抽身而去。赵怀玉也是性情中人,他在《与志馆总纂卢学士书》中这样遣辞:“今先生谓:诸君有意阻坏,不欲成书。此不惟某不甘受,恐令以前锐意者因此而灰心也。敝郡声名文物,本不足称,卑鄙龌龊,诚所不免。而慷慨好事者间亦有之,特有心人往往愿力相左。蔑由榰柱较之贵郡,独任其事者诚,远不如较之六邑荐绅立意瓜田,不为齐民之倡者。孰为卑鄙为龌龊乎?先生不加区别,概责郡城士夫,无怪郡城士夫皆以六邑藉口而观望不前矣。”

经费短缺,人心涣散,府志能否修下去?赵怀玉在《与志馆总纂卢学士书》中说:“即使支者能支,纳者即纳,书捐者竟肯书捐,而六邑经费不交,志稿必不送局,悬笔而待蒇事,终属无期。浮费虚糜,月复一月,苟无成书刊示,纵士大夫无言,何以塞齐民之谤乎?百年文献,废坠可忧,幸遇宗工以为旷世之举,而又将中辍,此某所以独处一室,时为长太息者。”至于如何收场,赵怀玉接着说:“万一新任公有过人之才,居然振兴,固所大愿,然而未可定也。至某,应纳之费,已尽纳矣;有可展筹者,亦尽言矣。此外,则非区区之力所能及矣。”

从以上双方推论责任的往来信札中,我们足可窥见,志局的困境已难解脱,卢文弨与常州士人之间的隙缝之深难以弥合。无奈之下,卢文弨于乾隆五十六年(1791)九月,也就是常州府志设局开纂整整两年之后,辞去志局总裁和龙城书院讲席之职,黯然回乡。至此,常州志局关门,府志纂修停笔,〔乾隆〕《常州府志》彻底夭折。

六、遗憾之余的一丝欣慰

或是乾隆志局造成的不良影响太大,或是常州“八邑”历史上横向之间的沟通不多,抑或是后来历任常州知府吸取乾隆志局中途散伙的教训,自量己力,知难而退,所以自〔乾隆〕《常州府志》夭折至清末的200余年间,常州府再也未曾设局纂修《府志》,八邑史事人文无志承载的遗憾由此形成。

不过,遗憾之余也有欣慰,虽然八邑《府志》不能碰,但县志必须修。继雍正四年(1726)析分为武进、阳湖两县之后,在乾隆三十年(1765)由武进知县王祖肃修,虞鸣球、董潮纂〔乾隆〕《武进县志》(14 卷首1 卷);乾隆三十年(1765)由阳湖知县陈廷柱修,虞鸣球、董潮纂〔乾隆〕《阳湖县志》(12卷);道光二十二年(1842)由常州知府黄冕及武进、阳湖两县知事孙琬、王德茂修,李兆洛纂〔道光〕《武进阳湖合志》(36 卷首1 卷);光绪五年(1879)由张球修,武进知县王其淦和阳湖知县吴康寿分别作《序》,汤成烈总纂〔光绪〕《武进阳湖县志》(30 卷首1 卷);光绪十二年(1886)由常州知府桐泽修,庄毓铉、薛绍元、陆鼎翰纂〔光绪〕《武阳志余》(10 卷附2 卷)。上述系列志书,成为常州同城二邑200 余年历史人文的载体。

虽然〔乾隆〕《常州府志》中途夭折,但留存下来成果——《常郡八邑艺文志》。作为府志属志的《常郡八邑艺文志》已基本成稿,但未曾筹得经费刻印,后来流入民间。今存《常郡八邑艺文志》卷首有清代陆鼎翰《序言》称:“郡《志》纂稿未成,辍于费罄,先生(卢文弨)亦旋归道山,志局既停,此稿后归庄氏。”序中庄氏即武进庄翊昆(1771—1860),候选府经历,以学术文章见重于乡里。庄翊昆于咸丰九年(1859)用活字印刷法将《艺文志》稿付印,其有记:“此稿,余珍藏已久,深恐遗佚,因竭尽绵力,措资集成是书,庶使八邑文献有征,不独前贤著作可传不朽,即抱经学士纂述深意,用以昭示来兹,而余亦藉释重负。”庄翊昆所刻《艺文志》称为聚珍版,流传极少。庄氏后人庄毓鋐,于光绪十六年(1890)重刊此书,并有所增补,厘定为12卷。全书以文体分列,第1卷为制、诰、奏折等各类公文文体,收文50篇;卷2至卷4为记,收文238篇;卷5、卷6为序,收文146篇;卷7为跋、碑、铭等文,收文22篇;卷8为赋,收赋11篇;卷9为古歌辞、四言古诗、五言古诗,收诗254首;卷10为七言古诗,收诗86首;卷11为五言律诗、五言长律,收诗355首;卷12为七言律,收诗455首。是志共计收文467篇,收诗1140首。各卷诗文皆按时间顺序编排,自汉迄清乾隆中期,汇总了常州府1000多年间的诗文名篇,是常州重要的地方文献。这部汇集常州府八县人文风物的历代诗文作品的地方文学总集被著录于《续修四库全书》。

虽然“八邑名都,府志缺失”的遗憾已成过往,但从对历史负责、对后人负责的角度出发,常州应该重开志局,集“常郡八邑”所纂《县志》主干内容融通为一,补纂《八邑常州府志》而永世后传。