新妆美质望江南

——《江南通志》整理本书评

◎ 朱玉麒

(北京大学历史系,北京100871)

在人类文明史上,“江南”是一个与经济富庶、风景优美、人文荟萃等等品质想联系的文化符号。在中国的各种区域性竞争里,“赛江南”“胜江南”等等的赞美总是把“江南”作为最高水平的基准线。如果着眼于全球性的比较,江南也一样曾经是世界经济的一个中心。21世纪初美国学者彭慕兰(Kenneth Pomeranz)在《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》中提出了18世纪以前的世界多元而没有一个经济中心的理论。他认为:在工业化革命到来之前,古老的中国文明使西方并不具备对于世界的支配地位。他的依据,正是来自对于欧洲的英格兰和中国的江南的经济对比。

何处是江南?作为文化符号的江南在我们的记忆里留下的都是比较模糊的概念。多少中国人能够准确地寻找到彭慕兰论证的1800年前的江南?恐怕为数寥寥。新近整理出版的〔乾隆〕《江南通志》,应该是帮助我们寻找历史记忆里的江南最为合适的典籍文本。

一、江南文化的经典史料

江南在何处?《史记》以来,“江南”一词就因应长江流域的开发而出现。作为一个地理单元,她并非一成不变。随着时光的推移,长江下游的环太湖流域成为自然地理意义上江南的核心区域,白居易的《忆江南》因此会将后世誉为“人间天堂”的苏、杭各写一阕,总领江浙。事实上,古代行政地理中的江南,并不以长江划界,也并不包括杭嘉湖平原的浙江,而是根据人类社会活动的需要,以淮河、长江流入东海的江南、江淮、淮北三个板块为“江南”组成部分,这就是范璨在《江南通志·序》中所描述的“东环沧海,西茹长江,北倚河淮,南俯震泽”。元至正十六年(1356),朱元璋占领南京,置“江南行中书省”,是上述“江南”同属于一个行政区的开始。清代延续“江南省”的建置,而因区域广大,分为江苏、安徽两个布政使管辖;1927年国民政府定都南京,又从江苏分离出上海特别市,形成了“江南”行政区域对应于今天的江苏、安徽、上海二省一市的建置情形。

江南地方史志是我们寻找江南文化记忆的重要文本。相比于其他省区,江南地区虽然有丰富的郡县方志,一省通志却寥寥可数。乾隆以前,仅有明代《南畿志》和〔康熙〕《江南通志》传世,而前者限于时代,后者成书仓促,都不能像乾隆元年(1736)成书的《江南通志》那样历时五年、汇集乾隆元年以往史料,修纂成205卷、600余万字的皇皇巨制。其时正值“康乾盛世”的鼎盛之期,乾嘉朴学盛行东南学界,该书以严谨的体例和周密的考订,成为进入中国近代史之前的江南通省集大成的经典之作。

其后因为江苏、安徽、上海的行政分离逐渐增强,不再有包含“江南”地域的通志出现。安徽一省有清道光、光绪《安徽通志》和民国《安徽通志稿》;江苏一省(包含上海)则直到民国年间才有《江苏备志稿》和《江苏通志稿》的修纂,且均为未能完成的定稿。它们都不足以构成完整的“江南”概念,而仅仅是江南的部分拼图。从这样的地域涵盖上来说,〔乾隆〕《江南通志》又是最后一部完整意义上的“江南通志”。

江南全省形势总图(《江南通志》卷一舆地志·图说)

作为省志的经典,〔乾隆〕《江南通志》(以下称《江南通志》)由两江总督尹继善等修,前翰林院编修黄之隽等纂。黄之隽曾任翰林编修、福建学政、太子中允,也曾与修《明史》和《浙江通志》,雍正年间,以老成之年从事《江南通志》的编纂工作,自然学问精审而识见闳通。该书采用纲目体,分设“舆地”“河渠”“食货”“学校”“武备”“职官”“选举”“人物”“艺文”“杂类”十志,下又列68门,如凡例所言“志仿史例”,是以正史的纂述为地方通志的体例,因此对方志在编纂理念和体例方式的许多陋习作了改正,如其凡例称“古迹非仅供博览,实为论世考地之资” “江南古称泽国……河淮、大江,由之入海,运河自南而北,蜿蜒其中,各次第之,较旧志加详” “江南财赋重地……爰于田赋、户口、徭役、蠲赈,记载惟详”等,都将编纂内容的学术、经世价值置于渲染风物的陈词之上,一新方志的面目。即如《艺文志》部分,也取齐《汉书·艺文志》,在这里读不到“博采诗文”的方志特色,却是目录学的文艺指南,如其凡例所言:“有关地方利弊及考订古今兴废者,则附入各门。至题咏之作,概阙而不录。”取舍之间,都以保存历史文献为本。即使如卷首的“诏谕”,从制度史的角度,也不可忽略,它是集权制社会地方制度建设的重要依据。《南巡笔记》和系列诗文尤其真实反映了康熙自身对于下江南的感受,对于我们研究康乾南巡的历史,是不可忽略的史料。

因此,从文献的角度来看《江南通志》,它也许不是一个有趣的“江南读本”,却是一个经过精心制作的“江南数据库”,任何对于江南的理解和发挥,都需要从中取资。站立在乾隆元年这样一个古代中国的鼎盛时期,《江南通志》提供了一个终极版的古典江南的百科全书。

二、方志整理的成功范例

我们今天如何阅读《江南通志》?《江南通志》于雍正九年开局编纂,乾隆元年刊刻成书,不久之后有锓修本传世;乾隆三十七年四库开馆,《江南通志》也作为江苏进呈图书之一,被抄入《四库全书》。以上各种刊本多有影印传世,并且随着各地图书馆数据库建设的上线,似乎化身千万,取资甚便。事实上,这部“盛世”的志书恰恰又遭遇清代“文字狱”最严酷的时代,看起来比较客观记录地方风物的方志图书,因为涉及明清之际江南文人中的种种“违碍”,版本之间也发生了种种变异,成为因政治因素干扰而在最短时间内改动最大的图书典型。因此,打算从《江南通志》获得真实的史料,反而可能因为使用版本的不当而发生歧义,留下求真不能的遗憾。

程章灿先生任主编、张乃格先生任执行主编的《江南通志》点校整理本,由凤凰出版社于2019年11月出版,作为这部方志第一次的点校成果,为我们利用《江南通志》提供了一个完善的读本,同时也在方志整理的体式上提供了独特的范例。

1.《江南通志》的完善读本

点校本《江南通志》排版疏朗,其中引文、小字夹注等另用字体区分,这些物理性质的排版特点,是凤凰出版社一贯的风格。更为重要的是整理观念上,整理者以乾隆元年刻本为工作底本,提供了一个通过校勘后择善而从的《江南通志》读本。其中有在体例、格式、文字上的错误,均据后来的版本进行对校而予以更正;因为避讳造成的改字,也一一回改并作出标记。如明代学者曹胤儒的成果,在关于水利方面的记录中多所引用,《江南通志》本因为避讳而写作“曹印儒”(2738页)、“曹儒”(4352页)等,整理者都对勘其原著,将改字避讳和删字避讳造成的同人异名恢复了原貌。

甚至在具体的数据和名称方面,还参校相关府州县志,予以更正夺讹、缺失,使得整部方志在初刻本上的错误都得到纠正。如顺治十四年《钦颁赋役全书序》有“祖宗百神之祀”,后二字原夺,据《清实录》校对后予以增补(4页);雍正上谕有“此固皇考昊天罔极之恩,难以明言”,据《清实录》校“明”作“名”(125页);乾隆上谕有“剡亶”,校记据上下文所列水利学家,推为北宋“郏亶”(153页);“唐元贞元年”,据《元史》改“唐”作“元”(421页);“陈婴为东阳合史”,据《史记》改“合史”为“令史”(677页);明顾起元《金陵东山考》,据宋人已有引文而辨作者之误(742页);“相传马融所赋《洞箫》”,据《文选》校正马融著《长笛赋》,而《洞箫赋》作者为王褒(1006页);《舆地志·关津》有当涂“黄池”,据乾隆《太平府志》补为“黄池渡”(1497页);《学校志·江宁府》引王守仁《江宁府儒学记》“新其朽墁”,据《王阳明集》以“朽”当作“圬”(3935页);“雍正□年,分设南、北总河”,据《清史稿》补作“七年”(4767页)。这些错误,在一般的古籍整理中本可一仍其旧,而整理者却从典籍中比勘校正,免除了以讹传讹。

作者还将领衔纂修者黄之隽的生平资料以及在其文集中有关《江南通志》的纂修意见附录在书后,使读者对于通志的编纂理念和修志过程得到进一步的参考。在与其所论纂修内容相关的通志正文下,整理者还引文出校,如《舆地志·坛庙》“卫文节祠”下有“明怀宗时移建城内月河塘”句,校记:“黄之隽《堂集》卷二十一《詹言下篇》‘江南通志’条:‘崇祯,本朝谥庄烈,而仍福王所谥为怀宗。’”(1999页)体现了黄之隽忠于时代的编纂态度以及让读者对于比较生疏的“怀宗”为崇祯皇帝的知识有所了解。

因此,《江南通志》点校本首先值得称道的,是它为学界提供了一部完善的读本。

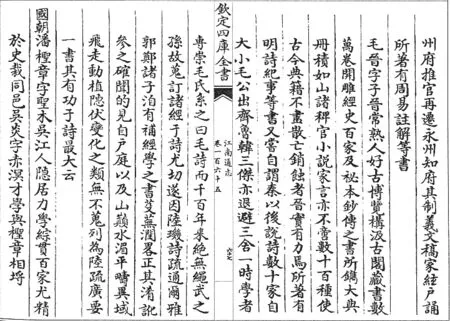

2.《四库全书》的校勘范式

点校本《江南通志》在古籍整理方面更重要的价值是:它以乾隆元年刻本为底本,并以锓修本、《四库全书》本为参校,第一次汇总了不同版本之间的异同,为我们提供了一部可资比勘诸本异同的方志整理范本。

因为文字狱而造成的避讳,是《江南通志》各本最大的歧异原因,整理者在这个方面出具了完整的校记内容。如《舆地志》录“国朝钱谦益《游黄山纪略》”,校记(942页)称:“本文《四库》本未收……按清乾隆四十四年,钱谦益著作被列为‘悖妄著书人诗文’,当因此被删。”又录“国朝钱谦益《庙考》”,校记:“钱谦益”三字,删节本一作三空围,一连同全文俱删,“四库”本改作“袁于令”(1905页)。可见事涉钱谦益的内容,均作出了不同形式和不同程度的删改。其他如邓旭《育婴堂记》“大宗伯龚公鼎孳”,校记“七字为《四库》本所无”(1178页);《职官志·名宦》有周亮工、杨捷、张文衡、马国柱,“四库”本均删(5325页);《选举志》“己丑科”进士,删除“戴名世”(5969页);《人物志》有“阎尔梅传”,校记称:“本传及传主阎尔梅之孙圻附传,重修本均删。”(7601页)这些地方,都可以看到《四库全书》本在文字狱禁锢下的重点删除对象。

四库全书本《江南通志》

事实上,文字狱的避讳在乾隆元年的底本里也有存在。如《舆地志·古迹》引徐陵《太极殿铭》,校记据《艺文类聚》发现其“东虏窥江,西胡犯毕”八字被删(1596页),“虏”“胡”字样的违碍,是满清执政以来就开始要予以回避的字眼,可见《江南通志》的编纂者开初就不惜删改原文而确保图书通过审查的初衷。只是随着文字狱的升级,后来的改动也不断增加,版本变化,渐行渐远。

《四库全书》作为《江南通志》最后的一个版本,馆臣也做了不少完善图书的工作,整理者都在校记里留下了“据‘四库’本改”或“补”的文字。同时,虽然整理本的《点校凡例》说:“凡底本不误,他本误者,不出校记。”但还是把底本不误而《四库全书》有误的异文,都在校记中体现了出来。如姚孔鈵《江南通志序》“谨溯前志,创自康熙二十又二年”,《四库》本作“五十又二”,显然与康熙二十二年礼部奉旨檄催各省纂修通志的事实不符(24页);“《江南通志》原修姓氏”有“余国柱”,为雍正时江苏巡抚,“柱”字“四库”本作“治”,可能是误记顺治时有江苏巡抚朱国治而张冠李戴(57页);康熙诏书“惟我国家受天绥祐”,“祐”字《四库》本作“祜”(79页);“五代梁徐温徙镇海军治昇州,改为金陵府”,“四库”本想当然改“徐温”为“朱温”(383页);亳州浚仪县,“四库”本作“俊仪”(636页);南汇县城池沿革,“四库”本漏抄六十一字(1115页);建平县荆轲渡在“县西北三十五里”,“四库”本夺“五”字(1549页);张敦颐《六朝事迹》,“四库”本作“《本朝事迹》”(1585页);苏轼《张龙公祠记》有“乾宁中刺史王敬尧始大其庙”,“乾宁”年号“四库”本作“熙宁”(2219页);《舆地志·寺观》扬州府部分,“四库”本夺去“清凉讲寺”至“文香阜寺”凡二十二寺(2363页)等,这些错误,都让我们看到《四库全书》不仅仅因为文字狱的关系删改原著,同时也因为“四库”馆臣的自作主张和抄手的误写,带来了较多的错误。

因此,就《四库全书》的典籍而言,《江南通志》在解决本身的阅读整理之际,也提供给了我们一种解决方式——在底本的整理中校勘“四库”。

余 论

江南对于世界的意义,从来也未曾缺席,以今天正在倡导的“一带一路”来回眸江南,也可见其至关重要的地位。“丝绸之路”的概念告诉我们:在集中讨论历史上的欧亚大交通——丝绸之“路”时,更不能忽视这一文明通道得以命名的最重要媒介——丝路之“绸”。她的主要产地,正是江南!而江南丝绸的世界贸易,如何在本土酝酿、收成,又如何从长江出海、从运河漕运,以怎样的赋税供求于全球……这些珍贵的资料,都可以在《江南通志》中寻找到丰富的线索。

毋庸置疑的是,进入互联网的当代世界,江南依旧将是人类共同瞩目的东方明珠,依旧要在丝绸之路上为世界提供丰富的精神和物质财富。正是在这样的时代趋势下,重温《江南通志》中的古典江南,为今天社会的发展寻找值得借鉴的历史经验和地缘优势,应该是题中之意。凤凰出版社以如此高质量的古籍整理“新妆”推出这部“美质”的《江南通志》,堪称适逢其时。我们期待她在知识的世界里光辉长在。