移动CMC中的数字话语句法复杂度研究

翁克山 赵海虹

(1. 海南医学院 外语部,海南 海口 571199;2. 海南琼台师范学院 外语系,海南 海口 571127)

1.0 引言

计算机中介通信(computer-mediated communication,简称CMC)是信息通信技术发展的产物,其形式多样,有基于Web1.0技术的电子邮件、电子白板、公告栏等信息传递式CMC,基于Web2.0技术的维客、博客、创客等双向互动式CMC,也有基于移动计算终端和无线网络的即时信息、飞信、微信、移动QQ、移动博客、Google环聊、whatsapp等移动式CMC。数字话语(digital discourse)是基于CMC的意义构建过程(Adesanmi, 2012),因此也被称为计算机中介话语(computer-mediated discourse,简称CMD)。

CMC兼有通信功能和社会关系中介功能,因而对其产出的数字话语进行语体特征分析研究,具有社会语言学意义(Grigoryan,2015:1)。对用户在CMC中产出的数字话语的特征、形式与功能三个体现语言技能发展的变量进行分析研究,可了解CMC中的意义构建、语言习得以及语用和交际技能发展(陆小飞、许琪,2016:309)。本研究旨在分析移动CMC中的数字话语的句法复杂度,以评鉴移动CMC对二语习得的影响。

2.0 理据

2.1 移动CMC及其数字话语

CMC虽为通信目的而生,但在社会建构主义理论引导下,被大量应用于协作学习目的,促进了计算机辅助协作学习的发展。CMC也被大规模应用于二语习得领域,尤其是协作语言学习目的(Sotillo,2000),成为计算机辅助语言学习的重要构成。数字话语是CMC中输出的内容,其诞生进一步充实语言新概念,促进部分传统语言概念的重新定义以及语言应用模式的重新构建(Grigoryan,2015),因而拓展了社会语言学研究范畴,具有重要的社会语言学意义。从语料库语言学视角看,数字话语作为现代生活中的重要会话形式,大大充实了语言学数据库(Schmied,2012:43),促进了语言文化的繁荣。

与传统CMC不同,移动CMC具有显著的即时性和移动性,导致其产出的数字话语具有简短、混杂、多媒介输出的语体风格,因此移动CMC数字话语研究与传统CMC数字话语研究,既有共性,也存在差异。迄今,基于语言学或社会语言学视角的数字话语分析研究,已有二十余年历史(如Herring,1996; Farnia & Karimi,2019),但这类研究大部分关注的是传统社交网络中的数字话语语体特征(如Hirotani,2009;Hsu,2016;Hwang & Palmer,2015)。针对移动CMC中的数字话语语体特征的研究仍旧单薄(如温仁百,2012;武建国等,2018),论述这种数字话语在二语习得中的作用的著作尤其匮乏(如Vandergriff,2016;韩大伟、初胜华,2014),且语言学视角下的研究仍旧不足。

2.2 句法复杂度

Ellis & Barkhuizen(2005:140)指出,特征、形式和功能是分析二语技能发展的三个主要变量,其中特征变量包含复杂度、精准度和流利度。复杂度是显现于语言产出中的形式范畴及复杂程度(Ortega,2003:494),是与二语学习者的语言水平、语言发展过程及写作质量存在相关的构念(葛文山,2002;陆小飞、许琪,2016),也是学习者二语整体发展的重要成分(Lu,2010:474)。二语学习中的句法复杂度经常表现为产出单元或句法结构的多样化程度与复杂程度(Ortega,2003;Wolfe-Quintero,et al.,1998),可用于分析书面语输出和口语输出(Chen & Zechner,2011;Lu,2010)。本研究以句法复杂度分析移动CMC中兼有书面语和口语特征的数字话语。

迄今已有不少二语习得研究尝试从不同视角测评二语学习者语言输出的句法复杂度。例如,Foster & Skehan(1996)以句法模式的变异及其阐释来评估句法复杂度,Wolfe-Quintero等(1998)以复杂程度各异的多种结构来衡量,Ortega(2003)则以语言产出中出现的形式范畴以及形式复杂度来衡量。Lu(2010)将句法复杂度的常用分析量度归入4个维度——产出结构的长度、从属结构量、并列结构量和特别结构的复杂程度,并且指出这些维度下的各种量度经常以频次、比例和指数的形式出现在句法复杂度研究中。

大部分二语习得领域的句法复杂度研究仅观测少数维度与量度,国内研究尤其如此(陆小飞、许琪,2016)。Foster & Skehan(1996)仅观测语法结构维度,以从属结构量这一量度进行句法复杂度分析。Hsu(2016)分析受试语音博客时,仅采用平均每个T单元包含的分句数量、T单元的平均长度、分句的平均长度以及修正性类符-型符比例4个量度。Bulté & Housen(2018)研究二语学习者写作复杂度的历时变化时,观测的维度达4个之多,但也仅涉及T单元长度、从属分句-分句之比、分句-句子之比、分句长度、名词长度5个量度。Mao & Jiang(2017)在研究续写任务对二语学习者写作复杂度的影响时,采用量度达7个之多,但这这些量度仅涉及产出结构长度、并列结构、复杂度三个维度。

然而句法复杂度是一个多维构念,每个维度都包含多个量度(Lu,2010;陆小飞、许琪,2016),观测维度和量度过少会造成句法复杂度分析的诸多缺陷,使研究结论的可靠性受到影响。Gaies(1980)的研究表明,仅仅以T单元长度作为衡量句法复杂度的量度,将无法解释句子中出现的复杂并列结构。近年随着句法复杂度研究的深入,尤其是受语料库语言学发展的促进,观测的维度和量度正逐渐增多,以提升研究结果的可靠性。如雷蕾(2017)在分析英语学习者和本族语者硕博士论文句法复杂度时,采用了产出结构长度、从属结构、并列结构、短语复杂度4个维度下多达10个量度,属覆盖面较广的句法复杂度分析研究。辛声、李丽霞(2020)的研究中组合应用了基于句长、从句、并列结构、名词短语、动词短语等5个句法结构的14个量度,以避免指标单一的缺陷。

本研究将以多种句法结构以及基于句法结构的多种量度,对移动CMC中的数字话语句法复杂度进行分析,并以此评判移动CMC促进二语习得的潜能。具体研究问题为:

(1) 移动CMC的数字话语有何句法结构特征?影响句法结构特征的因素有哪些?

(2) 移动CMC的数字话语有怎样的量度特征?影响量度特征的因素有哪些?

(3) 移动CMC的数字话语句法复杂度与传统写作的对比如何?

3.0 研究方法

3.1 研究设计

受试为某高校正在学习研究生英语的研一研究生,年龄23至38岁,男生15人,女生20人。受试以自愿组合分成7个小组,要求每组5名成员,每组必须有男女生搭配,并且不能全部组员来自同一专业。该研究生英语课程以混合教学模式实施教学:以课堂授课为主体,以移动式计算机辅助协作学习(M-CSCL)为辅助教学手段。整个课程共为受试设置6次基于微信的M-CSCL学习任务,含翻译、写作和讨论论坛各2次。研究以受试第2次讨论论坛中输出的短信息为数字话语语料来源,对其进行句法复杂度分析。本次论坛起止时间与课堂授课时间一致,持续2节课共90分钟。论坛主题为“Mobile communication devices and our life”,设信息型、论证型、设想型和建议型4类问题引子:

(1) For what purposes do you think people invent mobile communication devices?

(2) Some people argue that these mobile devices hinder, rather than facilitate, their life. What do you think?

(3) What do you think about the statement “With or without mobile communication devices, life still goes on”?

(4) If one day an unprecedented disaster were to destroy all mobile devices, what would you suggest people do to keep a modern life?

3.2 测量工具

本研究以句法结构和基于句法结构的量度两个基本概念(Lu,2010,2011),对移动CMC的数字话语进行句法复杂度分析。首先构建适用本研究的句法结构工具和量度工具,以此为依据识别语料中的结构和量度,并统计其输出频次和占比。

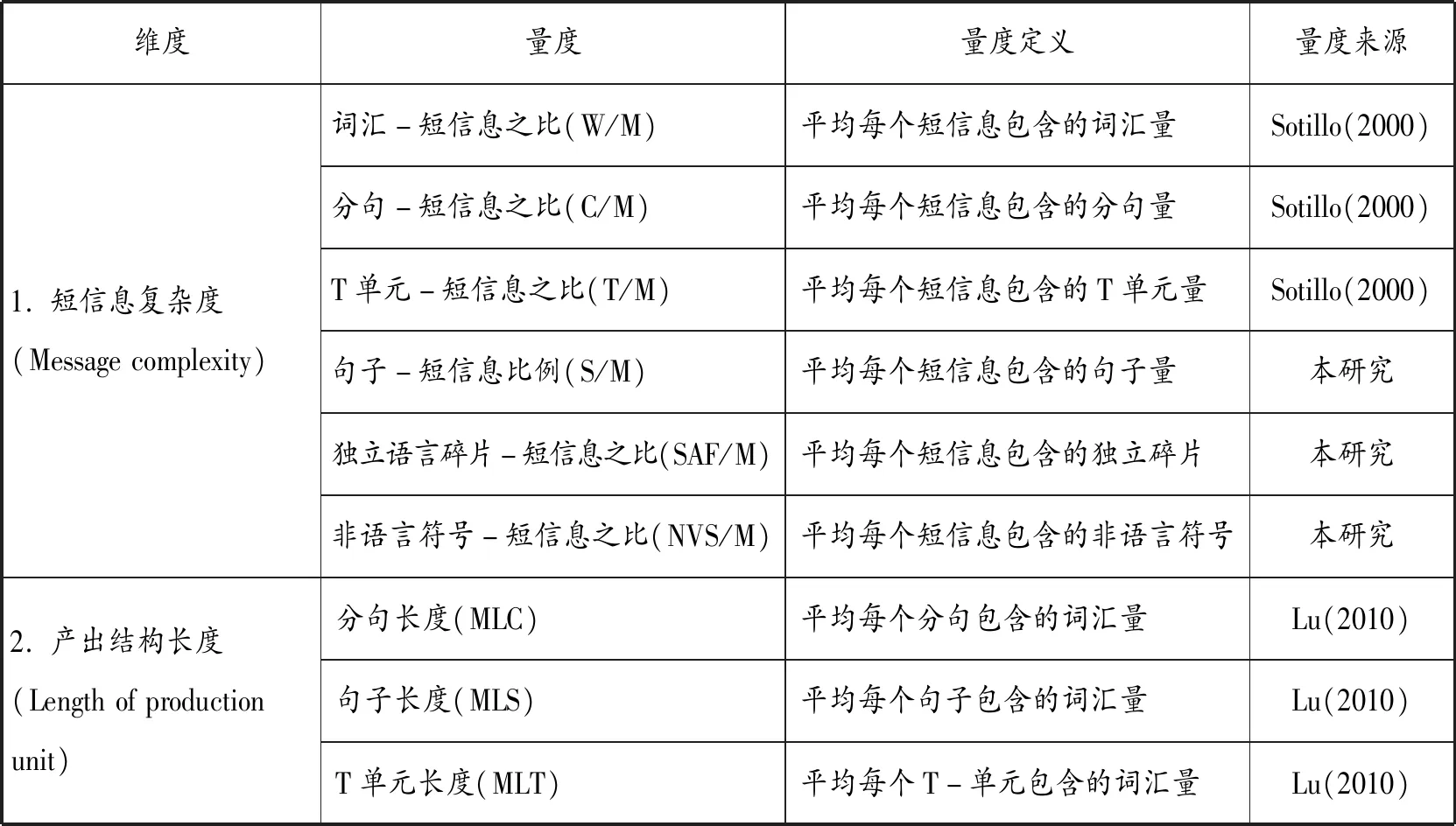

3.2.1 句法结构工具

句法结构工具(表1)以Lu(2010)的“二语写作句法复杂度分析工具”中的结构为基础,即单词(W)、句子(S)、分句(C)、从属分句(DC)、T-单元(T)、复杂T-单元(CT)、并列(CP)、复杂名词(CN)和动词(VP)9种结构,其中句子、T单元、复杂T单元和从句属于高复杂度结构,其它属于低复杂度结构。结合语料中发现的新结构,本研究的句法结构工具增加了独立语言碎片(SAF)、非语言符号(NVS)和短信息(M)3种结构:语言碎片在特定语境下能够独立使用并具有交际功能,非语言符号具有辅助交际和娱乐功能(耿敬北、陈子娟,2016:35),短信息则涵盖了其它11种结构。

表1 移动CMC数字话语句法复杂度结构工具

句法结构分析如图1所示,该案例的结构量统计结果为:S结构1个,T结构1个,CT结构1个,C结构2个,DC结构1个,VP结构2个,CN结构5个,CP结构1个。有些结构同时兼多种句法结构功能,属多重功能结构。如表1中的案例“Mobile devices are easy to carry”既是1个句子(S),也是1个分句(C),同时也是1个T-单元(T)。对于多重功能结构,例如既是分句也是从属分句的结构,在统计结构量时,将其算作1个分句单位计入分句总量,同时也将其算作1个从属分句单位计入从属分句总量。

图1 句法复杂度结构分析示例

3.2.2 量度工具

量度工具的设计以句法结构为基础。本研究设计的量度工具,结合了Lu(2010)“二语写作句法复杂度分析工具”中的5个维度下的14个量度和Sotillo(2000)“在线论坛句法复杂度测量工具”中的短信息复杂度维度的3个量度,以及本研究根据语料发现设计的短信息复杂度维度下的3个量度,总计6个维度20个量度(表2)。其中产出结构、从属结构以及并列结构这3个维度下的量度为最常用量度(Ortega, 2003)。

表2 移动CMC数字话语句法复杂度量度工具

维度量度量度定义量度来源3.句子复杂度(Sentencecomplexity)分句-句子之比(C/S)平均每个句子包含的分句量Lu(2010)4.从属结构(Subordination)分句-T单元之比(C/T)平均每个T单元包含的分句量Lu(2010)从属分句-T单元之比(DC/T)平均每个T单元包含的从属分句量Lu(2010)从属分句-分句之比(DC/C)从属分句占分句总数的比例Lu(2010)复杂T单元-T单元之比(CT/T)复杂T单元占T单元总数的比例Lu(2010)5.并列结构(Coordination)并列短语-分句之比(CP/C)平均每个分句包含的并列短语量Lu(2010)并列短语-T单元之比(CP/T)平均每个T单元包含的并列短语量Lu(2010)T单元-句子比例(T/S)平均每个句子包含的T单元量Lu(2010)6.特别结构(Particularstructure)复杂名词-分句之比(CN/C)平均每个分句包含的复杂名词量Lu(2010)复杂名词-T单元之比(CN/T)平均每个T单元包含的复杂名词量Lu(2010)动词短语-T单元之比(VP/T)平均每个T单元包含的动词短语量Lu(2010)

3.3 数据分析方法

借助这2套工具,研究对收集的语料实施以下分析:

① 识别、统计移动CMC数字话语中的各种句法结构,并对各种结构的输出频次进行对比,尝试以句法结构分析这种数字话语的句法复杂度;

② 识别、统计移动CMC数字话语中的各种量度,并对各种量度的输出频次进行对比,尝试以量度分析这种数字话语的句法复杂度;

③ 分析各种句法结构之间的相关性,以了解影响高、低复杂度句法结构输出的因素;

④ 分析各维度下的量度之间的相关性,以了解影响量度输出的因素;

⑤ 对比移动CMC数字话语与传统写作的句法复杂度,为了解这种数字话语的句法复杂度提供参照。

4.0 研究发现

4.1 句法结构特征

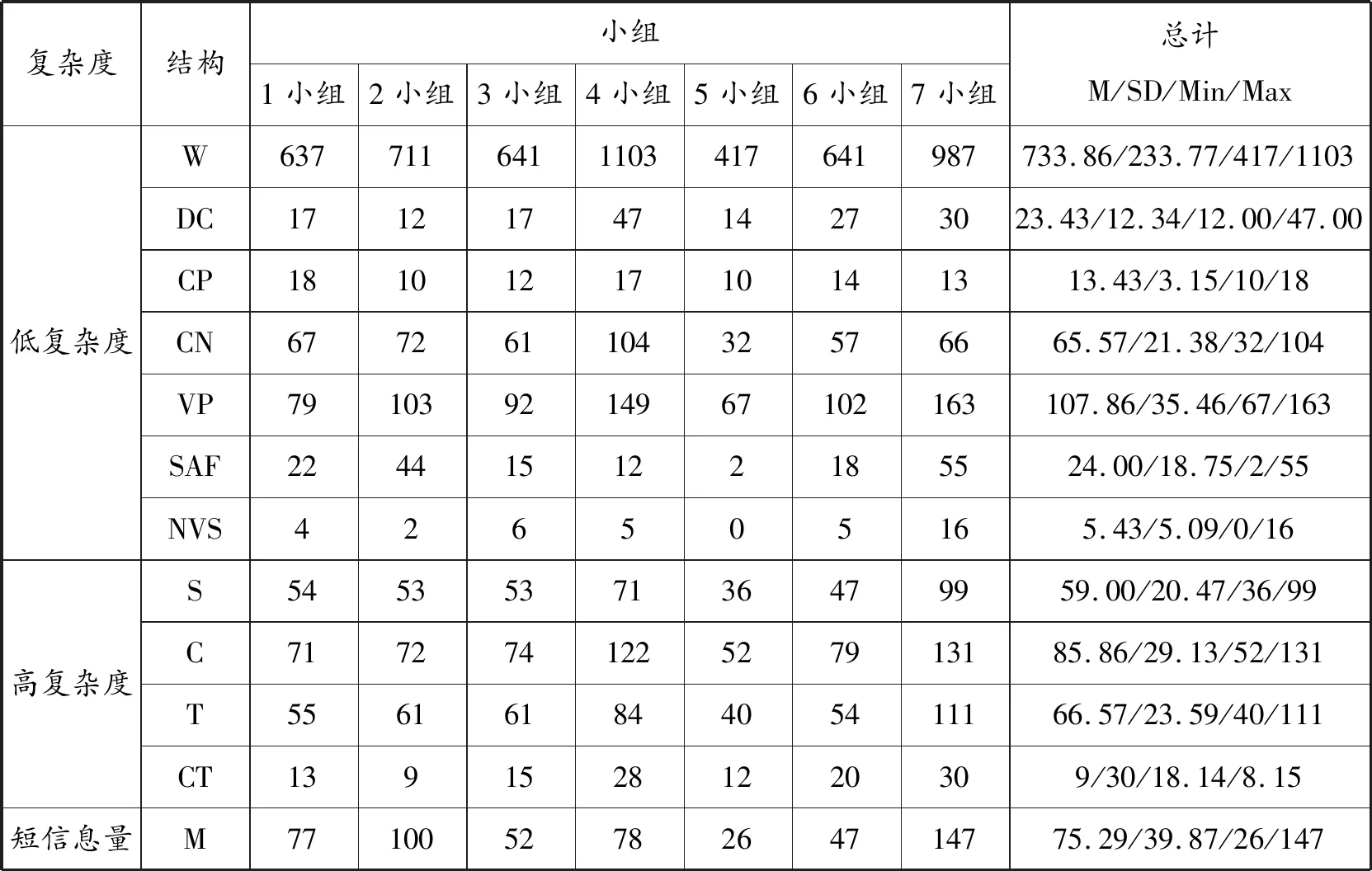

表3 句法结构输出描述性数据统计

通过表3句法结构输出量数据,可对7个协作小组输出的数字话语进行句法复杂度以及基于句法复杂度的协作效能进行初步评判。首先,从词汇输出量和短信息输出量判断,5小组成员参与讨论的积极性最低,整个小组仅输出417词汇量和26条信息。参与积极性最高的为4和7小组,分别达到1103和987词汇量以及78和147条信息。但7小组在句子、分句、T单元和复杂T单元4项高复杂度句法结构输出量均高于其它小组,由此初判7小组输出的数字话语具有最高的句法复杂度,更接近书面语。

表3数据显示,这种数字话语中出现了非语言符号和独立语言碎片,尤其是后者输出频次达到一定水平(M=24; SD=18.75),而前者输出量为所有结构中最低(M=5.43; SD=5.09),甚至5小组输出量为0。与此同时,7个小组在4项高复杂度结构上均有较高且较均衡的输出量。以上发现表明这种数字话语具有一定的口语特征和非规范语言特征,但将移动CMC用于语言学习目的时,将出现以语言信息为主要通信介质,非语言信息为辅助介质的数字话语输出模式,且能够产出较高频次的高复杂度句法结构,表现出更贴近书面语的语体特征,由此推断移动CMC具备支持语言学习的潜能——移动CMC所产生的每一个短信息即为一个相对完整的“语篇”,即话语片段,这种话语片段输出量的增加将增加学习者语言技能训练的频次。对受试句法能力的促进作用,尤其是以数字话语这种特殊语体形式,将进一步完善其外语句法表征系统(袁辉,2016:52)。

4.2 量度特征

表4数据显示,从短信息复杂度这一维度看,平均每条短信息包含非语言符号(NVS/M)和独立语言碎片(SAF/M)为该维度下数值最低的量度,进一步推断这种移动CMC用于学习目的时,其产出的数字话语中出现非规范性结构的频次极低,表明这种移动CMC具有成为语言学习环境的严肃性。这一发现与表3有关非语言符号输出量数据相符。另外,5小组虽然输出短信息量和词汇量均小于其它各组,但如果排除NVS/M和SAF/M这2项基于非规范句法结构的量度,则该组短信息复杂度维度上的其它4个量度数值均高于其它各组,由此推断该小组输出的短信息复杂度高于其它小组,由此推翻先前单独以句法结构输出量判断数字话语句法复杂度的结论。

表4 量度输出描述性数据统计

结构长度、句子复杂度、特别结构3个维度的量度数据显示,7小组的输出均低于其它各组,且其它维度上的量度也低于其它全部或大部分小组。但表3数据显示,该小组在移动论坛中共输出147条短信息,人均29.4条,远高于其它各组。同时,该小组人均输出的独立语言碎片也明显高于其它各小组。由此判断,7小组实施的是高输出频次、低句法复杂度的输出模式,具有更贴近口语的数字话语输出。综上可以判断这种移动CMC具有供学生模拟口语输出的功能,同时受试输出频次越高,其句法复杂度可能越低,语言规范性也可能越低。移动CMC中输出的数字话语既具有书面语的句法结构复杂度,同时也具有口头语的低句法复杂度和非规范性句法结构输出,因此可用于写作技能训练和口语模拟输出等语言学习目的。

特别结构中的动词短语-T单元之比(VP/T)为该维度的最高量度值,其标准差值也最低,由此推断动词短语在这种数字话语中输出频次很高,且输出较稳定。结合相关研究(Ortega, 2003)发现——对高水平语言学习者的写作而言,短语应用频次的高低比分句应用频次的高低更能体现出句法复杂度,可判断这种数字话语具有较高句法复杂度,具有促进二语习得的潜能。

纵观表4的描述性数据,发现没有任何一个小组在所有维度的量度上均低于或均高于其它组,由此判断凭单个量度或单个维度无法客观地评判目标数字话语的句法复杂度。量度比句法结构更能反映数字话语的句法复杂度,而且必须是多个维度下的多个量度数据才能实施有效评价。Lu(2010: 2)指出,通过观察学生句法复杂度的历时变化,老师可以评判其语言技能发展,进而评判教学干预的效果。如果以本研究构建的量度工具分析学生数字话语句法复杂度的多项量度值历时变化,即可判断以移动CMC促进学生语言技能,尤其写作技能的效能。

4.3 句法结构影响因素

表5数据显示,句子、分句、T单元和复杂T单元4种高复杂度句法结构的输出频次之间存在显著正相关:学习者在这种移动CMC中输出的句子越多,其中包含的分句、T单元和复杂T单元将相应增多;分句越多则T单元越复杂;T单元越复杂则复杂T单元越复杂;复杂T单元越复杂则句子越复杂。总之,4种高复杂度句法结构的输出频次直接影响移动CMC中的数字话语的量度,进而影响其整体句法复杂度。

部分低复杂度句法结构也影响高复杂度句法结构的输出。首先,单词、动词短语和非语言符号这3种低复杂度结构与4种高复杂度结构之间均存在相关性,表明移动CMC实施过程中,词汇输出量越大,动词短语输出频次越高,将带动分句、句子、T单元和复杂T单元的输出频次提升,导致这种数字话语整体句法复杂度提升。4种高复杂度句法结构的输出频次与非语言符号的应用存在显著相关,这是一种语言结构与非语言结构之间的相关性,其中原因值得研究。此外,从属分句的输出频次直接影响分句和复杂T单元的复杂度,因此也属于影响数字话语句法复杂度的因素。但并列短语、复杂名词和独立语言碎片这3种低复杂度句法结构与高复杂度句法结构没有相关性,由此判断它们对提高这种数字话语的句法复杂度没有直接贡献。

4.3.1 高复杂度句法结构影响因素

表5 句法结构之间的相关性分析

由以上分析获知,从句法结构视角判断,对移动CMC数字话语句法复杂度影响最大的是高复杂度句法结构的输出频次,其次是低复杂度句法结构中的单词、动词短语和从属分句。

4.3.2 非规范句法结构影响因素

独立语言碎片与非语言符号是CMC中具有交际功能的非规范结构,前者应用频率显著高于后者(t=3.386;p<0.05),进一步表明移动CMC中的数字话语以文本为主流介质,因此探讨影响独立语言碎片应用的因素意义更显著。表6数据显示,独立语言碎片的输出频次只与短信息输出量存在相关,与其它句法结构的输出不存在相关性,由此推断移动CMC中非规范结构的输出频次受学习者数字话语输出量的影响,即移动CMC的数字话语输出量越高,非规范结构输出频次也随着增多。

表6 独立语言碎片与其它结构相关分析

4.4 量度影响因素

由表7数据获知,短信息复杂度、产出结构长度、并列结构三个维度的量度彼此不相影响,与其它维度也不存在相关。句子复杂度与从属结构这2个维度的量度之间存在高度正相关(r=.918**),表明从属结构输出频次越高,句子将越复杂。此外,产出结构长度与特别结构之间也存在高度正相关(r=.936**),表明这种数字话语中从句越长、句子越长或T单元越长,则出现名词短语或动词短语的频次就会增加。从以上分析可推断,移动CMC的数字话语在短语、分句和句子三个结构层面上的句法复杂度彼此关联。

表7 句法复杂度各维度之间的相关性分析

4.5 与传统写作对比

表8 移动CMC中的数字话语与传统写作的句法复杂度对比

为了给移动CMC中的数字话语句法复杂度提供参照,本研究将其6项主要量度(Lu,2011;Ortega,2003;Wolfe-Quintero,et al.,1998)与传统写作的进行了对比,结果如表8所示。所选取的传统写作6项量度数据,来自Ortega(2003:501)所综合的21项有关ESL和EFL学习者写作句法复杂度研究的数据均值。表中数据显示,数字话语在句子长度、T单元长度、分句长度、分句-T单元之比、从属分句-分句之比5项常用量度上均高于EFL学习者的写作,仅在T单元-句子比例这1项低于后者,并且在分句长度上也高于ESL学习者。鉴于本研究的受试为国内的EFL学习者,由此推断移动CMC中的数字话语具有不亚于传统写作的句法复杂度,尤其在受试为EFL学习者的背景下。

另一方面,研究发现,在受试为L1学习者和ESL高级学习者的背景下,作为非移动CMC典型代表的博客文章在词汇复杂度和句法复杂度上均弱于传统书面写作(Elgort, 2017),且语义上存在冗余现象。结合以上移动CMC和传统写作句法复杂度对比结果,可推断移动CMC具备产出句法复杂度不亚于非移动CMC(如博客、电子邮件、讨论板等)的文本的潜能。

本研究的实验发生环境为基于现代信息通信技术的移动论坛,受试在参与论坛过程中,以手机或iPad等小屏幕、小触摸屏、小键盘这类用户友善性不高的工具输出数字话语,同时受试均为EFL学习者,因此上述对比结果足以说明这种数字话语具备较高的句法复杂度,可以判断这种移动CMC具有支持受试写作技能训练的潜能。

5.0 总结与启示

为了分析移动CMC中的数字话语句法复杂度,本研究构建了句法结构工具和量度工具,对收集的语料进行解码。研究发现,高复杂度句法结构彼此之间存在显著正相关,表明高复杂度句法结构的应用频次增高,就可能带动整个数字话语高复杂度句法结构输出的增加。同时高复杂度句法结构与单词、动词短语的输出量存在正相关,表明单词量越大、动词短语越多,高复杂度句法结构输出的频次也会增多。学习者在移动CMC中的输出越多,出现非规范句法结构的几率也随之增高。句子复杂度与从属结构之间以及产出结构长度与特别结构之间存在显著正相关关系,表明句法复杂度的量度之间也相互影响,无法孤立地以一个维度或一个量度来衡量数字话语的句法复杂度。本研究还发现,单凭句法结构无法客观地评判数字话语的句法复杂度。无论是组间句法复杂度对比,还是组内历时对比,都必须结合涉及短语、分句、句子3种句法结构的多个维度下的多个量度,才能实施客观且全面的评价。

将这种数字话语的句法复杂度与传统写作的进行对比,发现在受试同为EFL学习者的情况下,前者在多个主要量度上表现出高于后者的句法复杂度,表明移动CMC具有支持EFL学习者协作学习英语的潜能,可用于具体问题解决、辩论、共同完成作品、共同对目标作品实施改进等教学设计,以及段落翻译、协作写作、协作阅读、具体情境下的对话等具体学习任务。

总之,移动CMC虽原本服务于移动通信,但用于语言学习用途时,可产出具有较高句法复杂度的数字话语——一种以规范性语言输出占主导,以非规范性语言输出为辅的混合型话语。今天平板电脑、智能手机、多媒体播放器等移动终端在大学生群体中已经达到人手一部甚至人手多部的普及水平,3/4G网络已达到覆盖校园的程度。大学生除了日常频繁输出基于即时信息、微信、移动QQ、移动博客、Google环聊等的数字话语,当中也有越来越多人在应用国际版QQ、WhatsApp、YAHOO通、即时Englishtown和MSN等可支持移动CMC的国际通信服务。在与外国友人交流时,他们需要较好的外语技能,尤其是句法与写作技能,同时也因这些数字话语的输出过程能够锻炼其语言输出技能及协作技能,获得了具有通信与外语学习双重角色的平台。