被质疑的回答

——“提问与回答”在梁雷音乐作品中的多重意涵

班丽霞

内容提要:“提问与回答”作为现当代音乐的一个重要话题,由艾夫斯在《未被回答的问题》中开启,其后的达拉皮科拉、库尔塔格、梁雷等作曲家在致敬艾夫斯的同时,又为此话题注入了不同内涵。在华人作曲家梁雷的创作中,“提问与回答”的辩证关系并不仅仅体现在《幽光》一部作品中,可以说他的每一部作品都在提出问题,而每一个问题都是对既有回答的质疑。本文主要围绕音乐的时间与空间问题、音乐的内涵与价值问题,对梁雷的相关作品与观念作了分析与阐释。

旅美作曲家梁雷是当下活跃在世界舞台上的杰出作曲家之一。他6岁开始作曲,17岁留学美国,迄今已完成一百余部各类体裁的音乐作品,并由诸多国际一流的演奏团体演出于世界各地。2019年12月,梁雷的管弦乐新作《千山万水》获得国际最重要的音乐奖项之一——格文美尔作曲大奖,这预示着梁雷的音乐作品将受到中外音乐界更广泛的关注。笔者自2000年起开始研究梁雷的音乐,近二十年中几乎从未间断,这不仅是因为他独树一帜的创作个性与深厚的文化内涵,还因为他在音乐与文化上执著的探索精神与人文情怀。梁雷是一位极其珍视文化传统的作曲家,曾在吸收古今中外的文化遗产上付出过常人难以企及的努力。同时他又是一位极具创新与反思精神的艺术家,创作中不断突破既定模式的束缚,尝试以充满想象力与创造力的方式来激活传统并切入当下。其反思精神尤其体现在他不断借音乐提出的问题中,这些问题既引导着他本人对艺术真理的追寻,也启发着音乐学者与欣赏者对可能性答案的思索。

“音乐可以表达感情,但可以借音乐来提问吗?这本身是不是一个问题?让谁去回答?”①这是2000年梁雷在《借音乐提问》一文开头提出的问题。这篇不足2000字的短文包含了82个长短不一的问句,内容涵括音乐的本质属性、文化身份、价值意义等至关重要的问题,其深度与广度给每位读者都留下深刻印象。2017年,笔者在编辑《梁雷音乐文论与作品评析》的论文集时,提议将“借音乐提问”作为书籍的正标题,立刻得到作曲家和其他作者的赞同。20-21世纪以来,音乐与其他现代艺术一样,进入了一个对艺术本质有着更深思考的时代,在诸多作曲家的创作中,不约而同地出现以“提问与回答”为主题的音乐作品。本文想要探究的是,“提问与回答”作为现当代音乐的一个重要话题,它是如何产生的?有何特殊内涵?在梁雷的音乐创作与思考中又呈现出哪些独特的意义?

一、关于“提问与回答”的音乐话题

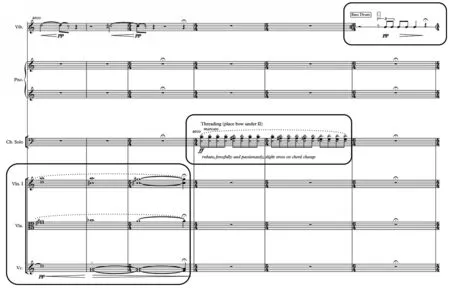

“提问与回答”作为一个音乐话题(music topic),可回溯至“美国现代音乐之父”查尔斯·艾夫斯(1874-1954)的代表作《未被回答的问题》(TheUnansweredQuestion)(或《对一个严肃问题的思考》),作于1906年,1932年又作修订。艾夫斯在作品中将乐队分为三个织体层次(谱例1),分别象征“智者的沉默”(弦乐组)、“存在的永恒之问”(一支小号)与“好斗的解答者”(四支长笛),而针对“永恒之问”的答案始终是不可见的(“The Invisible Answer”)。正是这部颇具超验主义色彩的作品,开启了此后百年对此音乐话题的探索之旅。②

谱例1 艾夫斯《未被回答的问题》,第24-29小节

1962年,意大利作曲家路易吉·达拉皮科拉(Luigi Dallapiccola, 1904-1975)创作了一首名为《三个问题两个回答》(ThreeQuestionswithTwoAnswers)的管弦乐曲,被视为对艾夫斯作品的回应。达拉皮科拉将艾夫斯的“永恒之问”具体化为三个问题:我是谁?你是谁?我们是谁?音乐分别以平和、乐观的女性气质与严厉、悲观的男性气质回答了前两个问题,而第三个问题的答案却是悬而未决的。作曲家在1977年出版的乐谱前言中提示,最后一个问题的答案只能在《尤利西斯》的结尾中找到。③

1989年,匈牙利作曲家盖奥尔吉·库尔塔格(György Kurtág, 1926- )也以一部室内乐回应艾夫斯的《未被回答的问题》。这部作品有一个很长的名字,即《联结——给弗朗西斯·玛丽的信(已回答的未回答的问题)》④,无论从括号中副标题的表述,还是音乐织体层次的划分,都表明这是一部致敬艾夫斯的作品。音乐学者格雷瓜尔·托瑟(Grégoire Tosser)认为,库尔塔格并非想以此作回答艾夫斯留下的问题,而是思考如何用音乐来表达一个悬而未决的问题,这个问题既可以回答(answered),也可以不回答(unanswered),二者是并置的两种可能性,库尔塔格的音乐最终呈现的是对“提问与回答的辩证法”的沉思。⑤

2014年,中国旅美作曲家梁雷在低音提琴协奏曲《幽光》(Luminous)最后一部分的乐谱中,标注了以下文字提示:“被质疑的回答——向艾夫斯与库尔塔格致敬”。借鉴艾夫斯《未被回答的问题》,这里的织体也被分成三个不同的乐器层(谱例2),分别带有不同的隐喻:弦乐与颤音琴静谧、漂浮的和弦象征着岁月流逝般的“静默”;大鼓、邦戈鼓低沉的敲击象征着宿命般的“回答”;低音提琴的独奏则以一种执拗而激昂的姿态向宿命的“回答”发出“质疑”。库尔塔格在《已回答的未回答的问题》中,原本安排钢片琴以三个终止和弦作为最终的“回答”(谱例3a),但在首演时去掉了这个结尾,从而使“答案”再次缺席,梁雷的标题“被质疑的回答”恰好也呼应了库尔塔格的用意。

谱例2 梁雷《幽光》“被质疑的回答”的三层织体

以上这些作品以奇特的互文关联构造了一个关于“提问与回答”的音乐话题,这个话题尽管始于艾夫斯,但其后的每一位作曲家都赋予它完全不同的寓意。如同法国哲学家德勒兹提出的“块茎”(Rhizome)概念,这个不断生长的话题“块茎”也可容纳各种异质的元素,其符号链不断延展、断裂、再生长,以一种类似游牧的方式与不同语境的音乐、人文、历史相互交叉,共同构成一个网状的无限开放的意义系统。例如,在艾夫斯的“永恒之问”中,至少有一个维度指向爱默生的超验主义;达拉皮科拉缺席的第三个回答,将意义引向他的歌剧《尤利西斯》的结尾,同时也引向《荷马史诗》与詹姆斯·乔伊斯的同名巨作。此外,达拉皮科拉的三个问题还让人联想到画家保罗·高更在1897年的油画作品中提出的三个问题:我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?这类关乎人生哲学的提问在现当代绘画、文学、戏剧甚至电影、摄影等艺术中都是普遍存在的。库尔塔格的作品对于“提问与回答”的音乐观想,如其标题“联结”(Ligatura)所示,既与艾夫斯和受题献的大提琴家弗朗西斯·玛丽有关,也与库尔塔格的所有以“对话”(Dialogue)为主旨的“致敬作品”连结在一起,这些作品浮动着萨缪尔·贝克特、彼得·伯纳米查、卡夫卡、塞万提斯、荷尔德林、诺诺、利盖蒂、米哈伊等艺术家的影子。

梁雷《幽光》中的“被质疑的回答”,尽管是向艾夫斯与库尔塔格两位前辈作曲家致敬,但其音乐素材以复杂的互文性而生成的意义远不止于此。就像阿多诺所说,“一切对音乐特殊意义的追问都是以素材为核心的”。⑥分别从三个层次(见谱例2)来看:

1) 颤音琴声部始终与漂浮的弦乐如影随形,就音色织体来说,这既是梁雷对其核心作曲技术“一音多声”的运用,也是对其“影子”⑦观念中“音色之影”的继续探索,这两种技术均与我国古代文人艺术中的古琴、书法、国画有关。古琴中的每一个音高都含有复杂的音色维度,笔墨书画艺术中也强调“一笔之中,笔有三折,一点之墨,墨有数种之色”⑧。梁雷的音乐语言中包含着他对精致入微的文人艺术的深刻认同与创新。此外,就弦乐声部的音程涵量来说,主导这一织体层次的五度、六度、七度音程(见谱例2与谱例3b),与库尔塔格原本为钢片琴写作的终止和弦构成非常相似,仿佛艾夫斯的“看不见的回答”再次消失在“智者的静默”中。

谱例3a 库尔塔格《联结》最初设计的钢片琴结尾

谱例3b 梁雷《幽光》最后一部分的弦乐声部片段

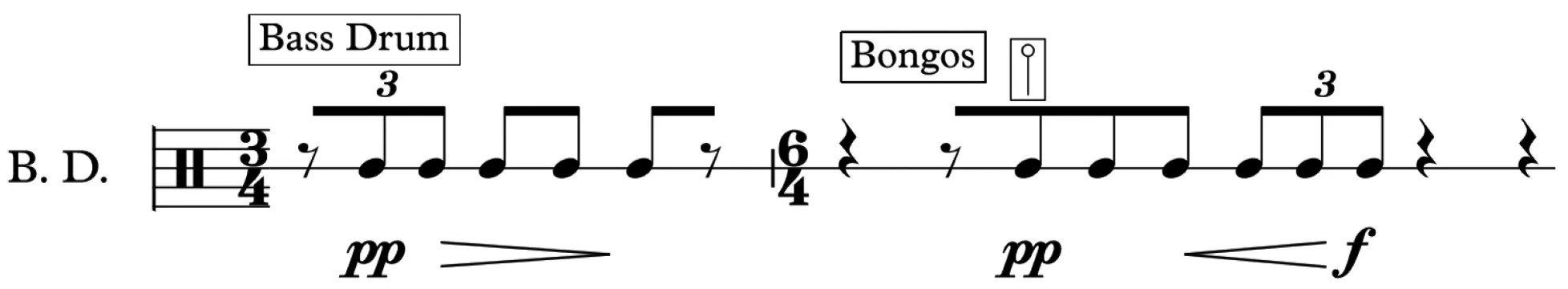

2) 大鼓与邦戈鼓不规则反复的节奏音型(谱例4),最早出自梁雷“潇湘”系列的作品,其后又在《记忆的弦动》(为钢琴与民族管弦乐队而作,2011)、室内管弦乐曲《竹光》(2013)、打击乐曲《参变》(2013)、交响曲《千山万水》(2016-2017)等作品中出现,尽管具体节奏、力度与演奏乐器不尽相同,但寓意多与悲剧性的、幽暗的命运有关。

谱例4 梁雷《幽光》中的大鼓节奏型

3) 低音提琴独奏声部的高难技巧离不开首演此曲的演奏家马克·卓瑟尔(Mark Dresser)的技术革新,他的演奏使这件乐器的表现力获得异常丰富的扩展。在作品的总谱前言中,梁雷提出“乐器广阔而醇厚的音色中包含了极端的对立——光明与黑暗、天使与魔鬼、天堂与地狱——都在这一振动体中得到统一”。在“被质疑的回答”中,低音提琴接连不断的“诘问”持续撞击着听者的灵魂,让人联想到古代屈原的170多个“天问”。梁雷本人介绍说:“我在作品中希望创造的独奏家形象是发出‘天问’的屈原的形象,我们音乐家也抱有这样的理想,对一切似乎已知的、司空见惯的答案均提出挑战与质疑。”⑨艾夫斯、库尔塔格与马克·卓瑟尔都是梁雷所敬仰的具有质疑与创新精神的音乐家。

20世纪法国作家莫里斯·布朗肖在《无尽的谈话》中有一句箴言:“回答是提问的不幸。”⑩梁雷的“被质疑的回答”正是用音乐对此箴言所做的评注。“提问与回答”的辩证关系在梁雷的音乐创作中始终存在,可以说,他的每一部作品都在提出问题,而每一个提问都是对既有回答的质疑。那么,梁雷在音乐中究竟提出了哪些问题?对哪些既有的回答提出了质疑?又如何在其音乐创作中探寻新的答案?

二、音乐的时间与空间问题

音乐是一门时间艺术,只能在时间中展开自身,这似乎是一个不言而喻的定论。但在大多数人的观念中,音乐中的时间即便不单纯是指钟表计数的物理时间,也是指一种单向度的线性时间,包含着起始、展开、高潮与结束的结构发展逻辑。在漫长的音乐实践中,人们对于音乐时间的感知模式也逐渐固化。对此,梁雷提出的问题是:音乐中的时间可以伸缩吗?可以分割吗?可以组合吗?时间有形状吗?不同的时间可以共存吗?这些问题一方面是对单向度的时间逻辑提出质疑,另一方面也引出他对音乐空间性的思索:声音怎样在空间中运动?空间的单位是点、是线还是面?怎样在空间中设计一幅声音的图画?

音乐的时间性与空间性本质上是不可分的,德国哲学家、音乐社会学家阿多诺(1903-1969)对此有着精深的见解,他在《论音乐与绘画的几重关系》(1965)一文中提出,“音乐必须在它的各组成部分之间创造时间关系,证明这种关系,并通过时间来综合各个部分……音乐的时间性恰好是这样一个层面,即通过它,时间实际上凝固成某种独立存在的东西……人们所说的音乐形式指的就是它的时间顺序,‘形式’这个术语的命名,将音乐的时间性表述付诸它的空间化的理想。”也就是说,无须借助对视觉艺术的模仿,音乐的时间结构自身就具有空间化的特质。

在具体的音乐创作中,梁雷尝试以多种途径打破机械的线性时间模式,随之也创造出独特的音乐空间形式,其中有三种时间的特性尤其引人注目:

1)时间的伸缩与静止

在梁雷早期创作的《园》《湖》系列作品中,音乐常常在一种沉思的氛围中自如自在地流动,如呼吸一般的悠长线条在时空中延展、交织,没有明确的方向。以《园之八》(1996)为例,作品分别以天、地、东、南、西、北命名六个乐章,引导听众想象一个向天地四方无限延展的空间。各乐章的顺序可以任意排列,音乐没有刻意的开始,也没有既定的结束,听者仿佛置身于一个静谧的园林之中,可以自由无阻地俯仰天地或游走四方。在这一想象的空间中,音乐虽然在持续地流动,但听者对于时间的感受却是静止的。《园之八》放弃所有动力性的展开与高潮铺设,每一个音符的时值可以像呼吸一样自由伸缩,即便在乐谱中标记为四分音符,其时值也是相对的。梁雷甚至建议演奏家在看谱时“把乐谱想象成是在三维的立体空间中伸缩漂浮,而不是固定在二维的平面上”。这类音乐以看似简洁的方式营造了一种静态的时间与弥漫的空间感,给当代人带来迥异于日常的时空体验。

2014年与2018年,美国黄仓乐团(Yellow Barn)举办过两场巴赫与梁雷的作品音乐会,将梁雷的《浮空简章》《园之八》与巴赫《音乐的奉献》穿插演奏。这一跨越时空的交融与对话,既是偶然又是必然,因为梁雷的《园》系列原本就受到巴赫这部复调杰作的启发。例如,《园之八》中“六”的数字网与《奉献》的六部卡农相呼应;《园之八》“天”与“东”“地”与“南”的互为逆行,与《奉献》著名的逆行卡农相对应;梁雷的“一音多声”(或称“单音复调”)也与巴赫被称为“谜语卡农”(RiddleCanons)的单声部旋律复调有关。更有意味的是,如同明朝计成在《园冶》中提出的“借景”,这两部各自代表东、西方美学与文化的作品,在音乐景观中互为内外、相互凭借,共同融入一个更广阔的文化与精神之园。

2)时间的分割与重塑

音乐作品的起始、转折与结束,或音乐材料的呈示、展开与再现,作为音乐结构的组成部分,体现为前后相继的时间顺序与两端对称、中间对比的建筑空间样式。对此,梁雷思考的问题是,如何通过结构的分割、错置或逆行,实现对时间与空间的阻断与重塑,以出其不意的方式打破模式化的陈规?笔者曾在上海旁听过梁雷的一堂作曲课,一位颇有才华的年轻学生写了一首名为《雪花》的钢琴曲,音乐非常抒情、优美,形象地描绘出雪花从静静飘落到漫天飞舞的景象。梁雷提出的建议是,是否有可能摆脱这种听众熟悉的开篇与布局?例如尝试把高潮部分作为开头,开头部分作为结尾?“音乐应当像一部‘岂有此理’ 的小说——故事叙述总是妙趣横生、不可思议。”

对于时间结构的分解与重组,梁雷有过不少“岂有此理”的音乐尝试,仅以两部作品为例。第一部是为纪念蒙古族潮尔演奏大师色拉西而作的《色拉西片断》(2005),将传统的蒙古长调分解为头音、下折拖腔、持续音、泛音、上下甩腔、诺古拉颤音等特性元素,经过抽象与夸张的处理,重新组合为十个片断的乐曲结构,其中每个片断都以一个或两个特性元素为核心。这一碎片化的结构既无中国传统音乐中的起承转合,也无西方古典音乐中的高潮铺设,其相对独立又彼此关联的布局体现出作曲家对音乐时间与空间的独特设计。

另一部是2009-2014年创作的萨克斯协奏曲《潇湘》,尽管作品与“文革”期间一位妇人的悲剧故事有关,但音乐并不遵循清晰的叙事逻辑与时间次序,而是聚焦于内心情感的抑制与爆发。按照惯常模式在本该营造高潮的黄金分割点上,梁雷反其道而行之,安排了一段长达40秒的“静默”。这段“无声之乐”让我们想到他曾经提出的另一些问题:“无声”是音乐吗?如果“无声”也是音乐的一部分,“无声”与“有声”并存于什么框架中?是时间吗?这段“音乐”以无声的方式将压抑的情感推向高潮,让这一刻的时间凝缩、空间延展,并悄然完成过去与当下的时空切换。

3)时间的凝聚与层叠

早在1999年为混合乐队创作《迷楼》时,梁雷就提出一个新的关于时间与空间的问题:“一个声音的建构能不能也包容不同的时间流动、不同的文化感受、不同的声音色彩,而又达到一种整合感?”对这一问题的探索隐含在他的诸多作品中,如《迷楼》《记忆的弦动》《参变》《潇湘》(2014)等。

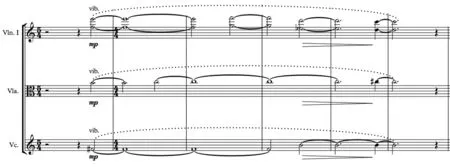

以《参变》(2013年为打击乐独奏与听众而作)为例,为表现不同时空的层叠共存,梁雷设计了类似四重奏的四行谱表(谱例5),上面三行由独奏家一人演奏,第四行由现场听众在独奏家的指挥下用一对小石块敲击演奏。各行谱表并不限定具体的乐器,而是表现不同类型的心理状态,如谱例左侧文字由上而下所示:向外的空间(外向型表达)、不动的空间(既能参与又能抽离)、向内的空间(内向型沉思)、声云(Sonic Clouds,听众的空间)。

从《参变》标记为“3=1”的第一部分中(第7-55小节),第一声部是由三十二分音符组成的音型,以急促有力的跑动构成“外向型的表达”;第三声部以持续滚奏的长音代表“内向型的沉思”;由同音反复的间歇性鼓点构成的中声部,偶尔会与第一声部交换音型,体现出时而参与、时而游离的心理状态。这三个声部有各自的时间流动与声音色彩,通过微妙的衔接与呼应而整合为一,也即“3=1”的真正含义。三个层次的空间划分让人再次想起艾夫斯的《未被回答的问题》,中声部大鼓低沉的敲击也正是梁雷“被质疑的回答”中大鼓节奏型的前身。

谱例5 梁雷《参变》开头两行的乐谱

不同的是,《参变》中还引入了另一个层次的空间,所谓“声云”是由听众快速敲击一对石子而发出的“雨声”,它为音乐拓展了第四方空间。这个由听众参与创造的“自然”声景,同样受到《园冶》“借景”理论的启发:园虽别内外,得景则无拘远近。云冥黯黯,木叶萧萧。风鸦几树夕阳,寒雁数声残月。因借无由,触情俱是。为了体现“借景”顺乎自然的开放性,作品对听众用于敲击的物件(可将石子换成纸、木块甚至呼吸等)、参与敲击的听众数量,以及进入演奏的时机与持续时长,均未作硬性的规定,从而使音乐的“借景”具有可供选择的不同音色,并具有可以自由伸缩的时间性。

三、音乐的内涵与价值问题

“我们通过音乐到底能表达什么?是情感?是思考?是给自己的?还是给大家的?通过音乐,我们能达到什么?它最终能实现什么?”这些事关音乐内涵与价值的问题,不仅是梁雷也是很多作曲家思考的重要问题,对于这些问题的理解取决于作曲家各自的美学取向,并决定各自音乐创作的总体风格。20世纪两位杰出的作曲家——勋伯格与斯特拉文斯基,对这些问题就有截然不同的回答,前者说:“一件艺术作品,只有当它把作者内心激荡的感情传达给听众的时候,它才能产生最大的效果。”后者则说:“音乐就它的本质来说,根本不能表现任何东西,不管是一种感情、一种精神状态,一种心理情绪、一种自然现象。”那么,梁雷是如何用音乐回答上述问题的呢?

1)“一生的分量要体现在一首曲子上”

标题的这句引语出自梁雷一直敬重的蒙古族音乐家色拉西(1887-1968)。十几年前,梁雷曾不辞艰辛地寻找色拉西演奏录音的下落,并最终促成《潮尔大师色拉西纪念专辑》的出版。色拉西的原话是这样说的:“手提二升炒米的人,唱不出身背二斗炒米的声音。一生的分量要体现在一首曲子上。”色拉西演奏的蒙古长调像一粒坚实的种子埋在梁雷的音乐记忆中,并在《色拉西片断》《夜空》《境》等多部音乐作品中生根、散叶。在梁雷的创作中,还有很多像“种子”一样的素材不断在新的作品语境中生长、变形,除了本文提到的打击乐节奏型和色拉西的蒙古长调之外,还有六音音列、京剧韵白音调、古琴式的吟糅合朱仲禄演唱的花儿《上去高山望平川》等多个素材。它们承载着作曲家曾经历或想象的各种情感与记忆,每一粒“种子”的复现都是对过去记忆的振醒,同时又以新的姿态容纳新的情感与思考。正如梁雷所说:“一位音乐家几十年的创作生命和人生体验,可能是在几分钟的音乐中展现出来的。‘时间的厚度’决定了一首音乐作品的含金量。”

这一层层叠叠的“时间厚度”,鲜明地体现在他为钢琴与民族管弦乐队创作的《记忆的弦动》中:乐曲从“无拍游声”开始的“散、慢、中、快、散”结构,借自唐代大曲《苏合香》“散序、中序、破”的结构;慢板部分,钢琴利用滑音棒、吟揉、按压、泛音和双手快速交叉震音等手法,巧妙地将钢琴幻化成传统文人音乐中的古琴或琵琶。编号15与38两处的钢琴华彩乐段,让人回忆起梁雷的室内乐《笔法》(2004)和《听觉假设》(2010)的华彩段,其上下翻飞、回环曲折的姿态均是受到唐代书法家怀素“狂草”的启发。另外,木鱼与梆子的快速滚奏和大锣小锣的交替配合,颇有京戏过门的味道;编号17处,低音弦乐的拨奏隐隐来自韩国古老的佛教音乐“灵山会相”;编号18处二胡独奏的自由颤音与中音笙的持续长音,让人听到了马头琴演奏的蒙古长调;编号28-29处唢呐与锣鼓震天动地的吹打声,曾被首演此作的台湾钢琴家陈必先描述为仿佛“骨头插入心坎里”,这是对古代长安大型鼓吹乐高潮的闪现。所有这些带有古代文人音乐与传统民间色彩的音乐碎片,都负载着梁雷不断在寻觅的关于母语文化的记忆。

我在2015年写作的一篇文章中,曾按创作缘起、声音素材与人文内涵将梁雷的作品大致分为三个系列:“文人艺术”系列、“蒙古音乐”系列和带有社会批判与反思性质的“潇湘”系列。这三个系列的素材、手法、意境,作为梁雷的音乐记忆全部被叠入《记忆的弦动》中。正是从这部作品开始,梁雷将主要创作精力投入到协奏曲、交响曲、歌剧等大型作品当中,其蕴含的深度与多元性使这些作品很难再被归入具体哪一个系列。那些由不同的种子长成的大树,如今已汇聚成林。

2)“新音乐要建立在很深的人文关怀之上”

现代音乐自诞生之日起,就担负着直面社会真相的使命,音乐“如实反映”社会现实的途径,不是美化或歌颂,而是疏离、否定与诘问。阿多诺认为,以勋伯格的无调性音乐为典范的新音乐,承载了被异化的社会中人类面临的所有苦难与悲剧,它用被社会召唤的音响发出了专属于它的时代的声音,通过自我孤立与疏离,努力抵抗强大的假象,并显现破碎的社会真相。我不能确定梁雷是否熟谙阿多诺的音乐社会学观念,但他的创作自始至终都不只限于对音响形式自身的创新,还有对音乐与社会现实之关系的深刻思考。他曾提问:“现代音乐与现代人的生活有什么关系?当代社会中有什么问题,我们作为音乐家是否有职责来参与表达?作为现代人,我们在音乐课室里学习的内容和接受的训练,到底能使我们如何‘听’周围的世界?如何为社会中的‘没有声音’的人们发出声音?”当下,在传统古典音乐与歌剧经典盘踞音乐厅与歌剧院的时代,谁来面对当代社会的问题?音乐作为一门相对抽象的艺术,如何能让听众听懂自己的诉求与表达?

梁雷创作的“潇湘”系列作品,从1994年的萨克斯独奏《京剧独白》延续至2014年的萨克斯协奏曲《潇湘》。这些作品的关联不仅在于由萨克斯哨口吹奏的“哀哭主题”(基于“京剧韵白”的四声音调),更在于其深刻的社会反思与批判。例如,2008年完成的萨克斯四重奏《冤·怨·愿》,以关汉卿《窦娥冤》中的剧词音调、语气、表情为素材(图1),音乐汲取了元杂剧中的说白、歌唱、吟诵与叫喊四种情态。标题中的同音字“yuan”具有冤屈、怨愤、祈愿的多重意涵,也是划分作品结构的依据。图1中由四声音调组成的旋律轮廓,来自《窦娥冤》中最惊天动地的一段剧词:“天地也,做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船。地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!哎,只落得两泪涟涟。”这几行由声调组合而成的旋律轮廓穿插在《冤·怨·愿》的音乐中,使这部萨克斯四重奏变成了一部无词的器乐剧场(instrumental theater)。梁雷借窦娥之冤影射古今历史中的所有冤屈,借窦娥之问谴责一切暴力与不公,音乐不带任何粉饰地替有口难言者发言,并向被戕害者致以无尽的哀思。

图1 梁雷《冤·怨·愿》的旋律轮廓基于《窦娥冤》的剧词音调

梁雷说“新音乐,不能为新而新,而是要建立在很深的人文关怀之上”,除了“潇湘”系列的作品,这种“很深的人文关怀”还体现在他的两部室内歌剧作品中,分别是《四首科里多》(2012)与《温彻斯特》(2018)。歌剧《四首科里多》“讲述”的是当代美国与墨西哥边境偷渡与拐卖性奴的悲剧,由四位作曲家合作完成,梁雷负责第三幕《罗斯》的音乐创作。《温彻斯特》是梁雷独立完成的第一部歌剧,2018年10月首演于圣地亚哥。歌剧题材直接针对美国当代社会层出不穷的枪支暴力事件。歌剧的主人公莎拉是美国温彻斯特武器制造公司的继承人,如同遭到命运的诅咒,莎拉的丈夫和女儿纷纷离世,她孤独一人生活在一座神秘的大屋中,不断受到那些被枪杀的亡灵的困扰,终生未能摆脱。《四首科里多》与《温彻斯特》的独特性在于它们所唱出的这些骇人听闻的悲剧,就发生在我们所生活的当下世界的繁华景象背后。音乐评论家詹姆斯·舒特(James Chute)在New Music Box专栏中写道,《温彻斯特》“这部出奇震撼的作品,通过对及时的、复杂的、富有争议的政治与社会问题的关怀,打破了现实生活与新音乐之间的隔阂”。不幸的是,就在笔者写下这段文字的前一日(2019年5月31日),美国弗吉尼亚州再次发生枪击事件,已有13人在枪击中死亡……

3)“用音乐找回文化与自然的家园”

在“音乐到底能表达什么”这一问题上,梁雷近几年又有新的探索与回答,并体现在可被称为“山水”系列的作品中。这一系列包括钢琴独奏曲《月亮飘过来了》(2015)、多声道电子音乐《听景》(2016)与为交响乐队而作的《千山万水》。与其他系列的作品一样,“山水”系列也有彼此关联的创作素材与主旨观念,三部作品均与中国近代国画大师黄宾虹的山水画直接相关,并在创作过程中借助了大量高科技手段。梁雷与一批科学家组成合作团队,通过精密的光谱与音频解析技术,从黄宾虹壬辰时期(1952年)的山水册页中、从朱仲禄演唱的“花儿”《上去高山望平川》中,甚至从石英岩中提取“声音”构成“山水”系列的音乐素材。作曲家的愿望是用“音响笔墨”来“画”山水,但这里的山水并不仅仅是对黄宾虹山水画的声音描摹,还有“作曲家对山水画意义的沉思、对画家人生的思考,以及这种思考如何引导我们对周围世界的更深的尊重”。

奥地利诗人里尔克在《论“山水”》一文中写道:“人画山水时,并不意味着是‘山水’,却是他自己;山水成为人的情感的寄托、人的欢悦、素朴与虔诚的比喻……他(画家)觉得山水对于那几乎不能言传的经验、深幽与悲哀,也是一种表现方法。”梁雷是带着他对“山水”的全部深情来创作《千山万水》的,音乐中的山水与其心境相互映照,蕴含着可以深入阐释的人文内涵。作曲家曾在一篇访谈中介绍,《千山万水》中隐含着两种景观,一是自然景观,一是文化景观。随着人类的物欲膨胀与过度采伐,我们赖以生存的自然环境不断遭遇侵蚀和破坏,河流干枯、草原沙化、海洋污染、冰川融化,这一切均加快了物种灭绝的速度。同时,从母语文化的角度出发,作为我们精神家园的中国传统文化“山脉”也在20世纪出现了毁灭性的断裂。

《千山万水》分为“千山”与“万水”两个部分。第1段“黑暗中澄澈的目光”、第12段“睁开内心的眼睛”,以及第21段“山心水心的复苏”,均采用了《上去高山望平川》的曲调素材。这个曲调所寄寓的是作曲家内心所憧憬的山水,是近乎失明的黄宾虹用内在之眼看到的山水,是北宋郭熙在《林泉高致》中可行、可望、可游、可居的山水。第5段“破裂的警醒”与第12段“破裂-黑暗中的回响”相呼应,打击乐猛烈的撞击让我们再次听到“被质疑的回答”中的大鼓节奏音型,只是在这里它已变成一种巨大的不可抵御的破坏力量。“千山”经过第10-11段的“战栗”与“飞翔”,最终在第12段乐队全奏的高潮中彻底崩裂。在“万水”部分,作曲家利用弦乐的泛音拨奏、弓子左右搅动压弦、高音区的甩弓,以及石子的轻声敲击等多种新技法,创造出绵绵不断的细雨声。梁雷想用雨水和泪水来疗愈破碎的心灵与山水,用音乐“找回山水的心跳,找回文化与自然的家园”。

结束语

在梁雷《借音乐提问》的82问中,本文所讨论的不及三分之一,在关于音乐的文化身份问题上,他对古今、东西或中西等二元划分也提出了一连串的质疑。这些对庸常观念的质疑与反思,常常让我想到黑格尔的那句名言“密涅瓦的猫头鹰总在黄昏后起飞”。虽然这是对哲学思考的一种比喻,但梁雷与现当代许多杰出的作曲家一样,他们对音乐本质、价值的反思与追问,“在精神上与情绪上深刻的认真态度”(黑格尔语)已完全企及哲理性的高度。“提问与回答”是20-21世纪严肃的音乐话题之一,梁雷以其深刻而多元的创作与思考为此话题注入了全新的内涵。

注释:

①梁雷:《借音乐提问》,载《人民音乐》,2000年第12期。这是2000年梁雷回国举办音乐会时发表的演讲。

②美国作曲家卡特的音乐创作深受艾夫斯的启发,其第一弦乐四重奏和第三弦乐四重奏在织体层次划分与音乐诗学理念上,均与《未被回答的问题》息息相关。此外,1973年秋天,美国指挥家、作曲家伦纳德·伯恩斯坦在哈佛大学“诺顿讲席”发表了六场讲座,讲座标题就借用了艾夫斯的“未被回答的问题”,后来讲稿出版为同名著作,这让“提问与回答”的音乐话题受到更多关注。

③见乐谱前言,Foreword to the score, Milan, Suvini Zerboni, S. 8155 Z., 1977. “尤利西斯”(Ulysses)是荷马史诗中的英雄人物,达拉皮科拉曾创作过一部同名歌剧,作于1959-1968年。

④György Kurtág,Ligatura-Message to Frances-Marie (The answered unanswered question) op. 31/b, 1989. 弗朗西斯·玛丽是当代著名的大提琴家,她创造了用双弓同时演奏的技巧。

⑤Grégoire Tosser,Links and ligatures: György Kurtág’s“Ligatura-Message to Frances-Marie” (“The Answered Unanswered Question”), op. 31b.Studia Musicologica Academiae Scientiarum HungaricaeT. 43, Fasc. 3/4 (2002), pp. 439-449.

⑥张晶晶:《对阿多诺〈新音乐哲学〉中的一个核心概念“素材”的梳理与思考》,载《中央音乐学院学报》,2012年第2期。

⑦梁雷:《对我深有影响的几个体验和一些创作想法》,载《人民音乐》,2012年第1期。

⑧王中秀选编:《黄宾虹论艺》,上海书画出版社,2012,第232页。

⑨这句话出自一篇未发表的论文的批注。

⑩[法]布朗肖著,尉光吉译:《无尽的谈话》,南京大学出版社,2016。