民族八省区的文旅融合发展

——以历史文化名城的“传统—现代”转型为例

张继焦 吴 玥

(1. 中国社会科学院 民族学与人类学研究所,北京100081;2. 中国社会科学大学[研究生院] 民族学系,北京100081)

一、问题的提出

近几年,文旅融合成为热点问题,但学者多是研究东部沿海地区的发展状况,且以个体研究为主,很少有人探讨中西部民族地区的文旅融合整体发展。对此,笔者意识到,文旅融合是一件复杂而艰巨的任务,要想真正实现文化和旅游相互赋能,须对各地文旅融合的实际发展状况进行全面系统的讨论。中西部民族地区拥有东部沿海地区所没有的自然景观、人文资源和独特的民族文化,本文以民族八省区的历史文化名城为例,探讨中西部地区在“传统—现代”转型中如何实现文旅融合发展。

二、本文分析框架

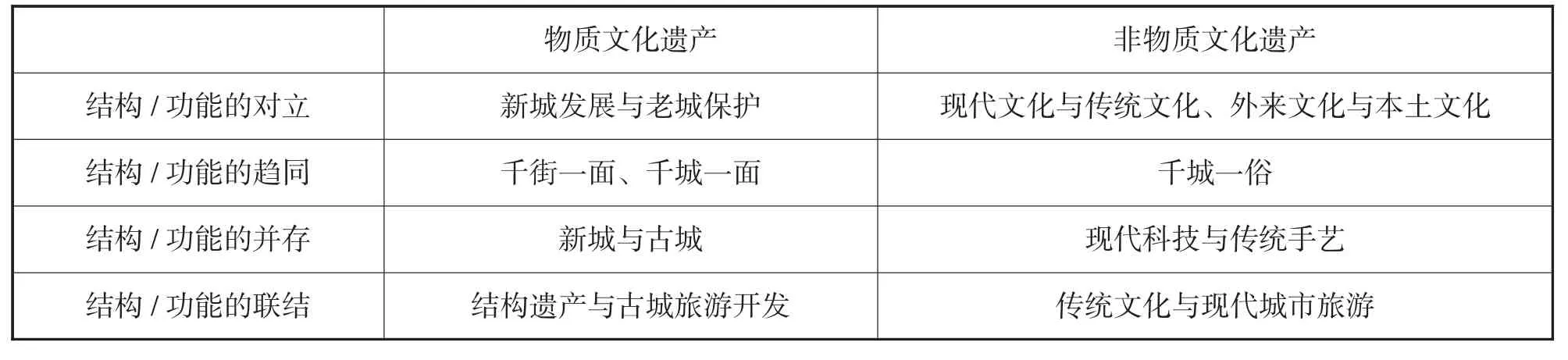

历史文化名城具有深厚的历史底蕴与文化遗产资源,民族地区富含独特的民族旅游资源,这是民族八省区文化与旅游融合发展的基础所在。在当前的城市化进程中,历史文化名城本身是一幅金字招牌,是深化文化根脉与发扬旅游城市品牌的重要推动力,但也需要实现当代转型。关于文化遗产与历史文化名城的“传统—现代”转型,有的学者主张对其进行“生产性保护”[1]“原真性保护”[2],合理利用文化遗产,重现历史文化名城的原本模样;还有些学者主张对文化遗产进行活态利用,开发文化创意产品与旅游业。但这两种看法或注重传统原真性继承,或关注现代转型发展,没有将文化遗产的“传统—现代”转型置于历史文化名城的经济社会结构转型[3]中整体看待,仍处于传统的二元对立分析框架之内。笔者认为,文化遗产与历史文化名城的“传统—现代”转型不是简单的“二元对立”关系,而是包括了“趋同”“并存”“联结”等多元关系,可以称之为文化遗产“传统—现代”转型的“四分法”或“多元分析法”[4]。也就是说,文化遗产与历史文化名城的“传统—现代”转型是互补与递进的关系,既传承历史,也适应现代。

笔者曾对历史文化遗产与城市复兴的关系进行过研究,并认为在城市复兴的经济社会转型中,文化遗产必须要有新功能,才能够有存在和发展的新价值。此理论是对马林诺夫斯基(B. K.Malinowski) 古典的、静态的“文化功能论”(cultural functionalism)[5]和费孝通的“文化开发利用观”[6]的当代动态传承与发展。在之后的深入研究中,笔者进一步将“文化功能论”“文化开发利用观”“内源型发展”[7]“竞争优势”[8]“另一只看不见的手”[9]等5个理论相结合,提出了新古典“结构—功能论”,并将其运用于文化遗产与特色小镇、文化遗产与乡村振兴的研究中,取得了一定的研究成果[10]。在这些研究的基础上,本文将这种理论运用于民族八省区国家历史文化名城的研究当中,其中尤其关注历史文化名城如何在“传统—现代”转型实现优化升级,以文旅融合的方式带动文化遗产的活化利用与城市的可持续发展,并从文化遗产转型的“四分法”进行分别阐释。也就是说,民族八省区各具特色的文物古迹、节庆礼仪、风俗习惯等文化遗产在历史文化名城的当今经济社会结构转型下,不仅具有结构性,更具有鲜明的功能性;并且两者之间的关系有“对立”“趋同”“并存”“联结”四种,在不同程度上实现了当代创造性的结构转变与功能变化。

因此,综合文化遗产“传统—现代”转型的“四分法”和新古典“结构—功能论”,本文的研究假设为:民族八省区的历史文化名城所拥有的众多文化遗产与历史古迹,在城市发展中发挥着独特的、不可替代的内源性作用,特别是可以利用文化遗产开发旅游资源,推动文旅融合发展。在今日经济社会结构转型中,文化遗产在历史文化名城的“传统—现代”转型中不仅可以传承旧日价值,也可以表现出新结构与新功能,由此推动资源配置,更好地与旅游产业发展相契合,推动整个历史文化名城的内源性可持续发展。

三、历史文化名城的“传统—现代”转型与文旅融合发展

(一) 民族八省区的历史文化名城概述

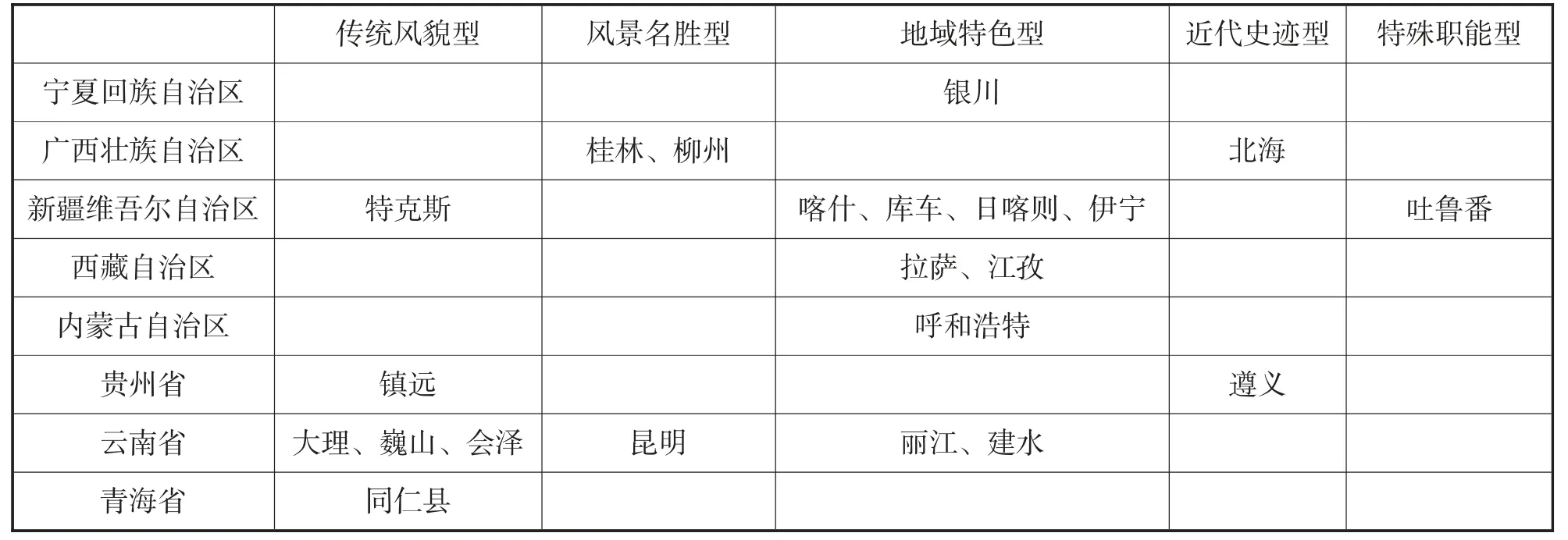

我国学者于1982年提出保护“历史文化名城”这一理念,国务院分别于1982年、1986年和1994年先后公布了三批,之后又相继进行了增补。截至2018 年5月2日,已有135座城市被列为国家历史文化名城。本文以民族八省区国家历史文化名城为例,通过对文献资料的梳理,并结合近年来的实地调研情况,按照民族八省区的历史文化名城特点和类型进行分类,并从中总结出各个城市文旅融合发展的境况。笔者按照国家历史文化名城的相关特点将其分为7类:传统风貌型、特殊职能型、历史古都型、地域特色型、风景名胜型、一般史迹型、近代史迹型。其中,民族八省区共有22 座,全国的占比约16%,其类型涵盖有传统风貌型、特殊职能型、近代史迹型、地域特色型、风景名胜型等共5类(见下表1)。虽说数量较之于东部地区并不多,但少数民族地区往往民族文化突出,这既是西部地区一笔宝贵的民族历史文化遗产,也是一份独特的旅游资源,在文旅融合发展中具有更大的发展潜力,其旅游业发展市场较为广阔。

表1 民族八省区历史文化名城类型统计表

“传统风貌型”一般完整地保留下了古代建筑群体与文物古迹,传统建筑环境和建筑遗产都保存比较完整。新疆特克斯县因独特的城市布局被称为“八卦城”;贵州省镇远县因山雄水美的镇远古城而闻名;云南省则拥有“九街十八巷”之称的大理古城、明清古建筑群巍山古城(南诏古城)、集结十省会馆建筑与各地民居民宅的会泽古城。“风景名胜型”历史文化名城则突出古城建筑与山水环境的叠加互显,从而具有鲜明的个性特征。被誉为“万年智慧圣地”的桂林山水甲天下;“春城”昆明四季如春,世居26个民族;“龙城”柳州风景秀丽的同时还有民族风情四绝。“地域特色型”的历史文化名城往往具有独特的个性特征、地方文化、民族风情,此类型在民族八省区中占比最多,有10座城市,多是与少数民族独特人文特色有关。“塞上古城”银川是伊斯兰文化聚集地;喀什位于古丝绸之路的交通要冲,商业文化与维吾尔族民俗风情浓厚;库车民风民俗、古龟兹乐舞乐曲等文化遗产丰富;曾经的政教中心日喀则境内有珠穆朗玛峰;伊宁为清代伊犁九城之一;拉萨是藏传佛教圣地,佛家古迹遗址闻名;江孜保留下来了旧西藏宗教政府建筑遗址、三大教派聚于一寺的藏传佛教寺庙与帕拉农奴主庄园;呼和浩特文化是农耕文化与游牧文化的双重结合体,富有北方民族特有的粗犷朴实特征;丽江是多民族聚居地,民族特色浓厚;建水古建筑古民居数量极多。另外,能够反映历史上某一事件或某个阶段特点和风格的建筑物或建筑群为“近代史迹型”历史文化名城遵义;广西北海的历史古迹则集中体现了近代中国从传统封建社会到西方文化传入的传统—现代历程。“特殊职能型”历史文化名城是指古代社会中某种职能在历史上较为突出,以古丝绸之路上的重镇——新疆吐鲁番为代表,是四大文化体系和七大宗教的交融交汇点。

综上所述,民族八省区的历史文化名城拥有不同而独特的人文自然风光与历史遗迹,各具特色的少数民族文化独特于东部地区,丰厚的旅游资源与悠久的民族文化是历史文化名城发展中的重要推动力量。这些文旅资源是东部地区所没有的,也是民族八省区进行文旅融合发展的独特条件所在,通过以物理外形为表象打造景色观光旅游,同时以民族文化资源为内核锻造度假休闲旅游,民族八省区的历史文化名城的文旅市场是相当广阔的,对于当今民族地区“传统—现代”转型与文旅融合发展的带动力也更为突出。

(二) 新古典“结构—功能论”下的历史文化名城“传统—现代”转型“四分法”

经过40余年的改革开放,我国经济已经从高速增长转为高质量发展,旅游业日益成为国民经济战略性支柱产业。在今日的经济社会结构转型中,拥有较多文物古迹与文化遗产的历史文化名城如何合理开发文化资源,利用文旅融合之力进行现代转型成为重要的发展方向。从“四分法”来看,文化遗产与历史文化名城在“传统—现代”转型中不仅处于对立或融合两个极端,在很多时候往往是处于两者其间的趋同、并存、联结等多种状态。在不同的关系中,历史文化名城在“传统—现代”的结构转型与功能转变中表现出了不同的特点,或多或少地从不同角度促进了历史文化名城的经济社会发展。

1. 对立

自1982年“历史文化名城”这一概念被正式提出后,被赋予这一殊荣的城市数量保持上升趋势,至今尚无被取消荣誉称号的城市先例。但近几年仍有一些历史文化名城因保护不力而受到批评。2012 年,国家住建部、国家文物局批评了8个文化遗存遭受严重破坏的历史文化名城,并要求其限期整改[11];2019年又对5个保护不力的国家历史文化名城予以通报批评[12]。造成多个历史古城文物古迹被损的原因与片面追求经济高速发展莫无关系,随着城市化发展规模与城市人口数量的攀升,加上为开发旅游资源肆意破坏文物古迹,日益加剧了古建筑保护与城市发展扩张之间的矛盾,导致新城开发与旧城更新对立之势日益明显。民族八省区的历史文化名城在“传统—现代”转型中出现对立情形主要表现在两个方面。

第一,新城发展与老城保护的对立。为大力发展旅游业并加快城市化进程,城镇化建设侵蚀了古建筑、古街区,有些所谓的“历史文化名城”已面目全非,不见历史文化而仅余名城,在轰轰烈烈的“旧城改造”中却有意无意地摧毁了文化遗产。冯骥才痛斥这种行为是把历史的原物销毁之后再随意弄一个“垃圾”,是对城市的进一步破坏[13]。比如曾被喻为“万国建筑博物馆”的昆明早已不见明代老城,特色小街巷也在城市建设中变成现代楼房,仅剩的老街区也只能蜷缩在现代化建筑之中显得格格不入,时任云南省领导曾特别批示大拆大建是“对昆明历史文化的一种毁灭性打击”[14]。桂林旧地重游,面貌虽一“新”,但历史风貌已荡然无存[15]。柳州文化遗产也难逃厄运,挟“复建”之名而行开发之实,老式骑楼被拆除殆尽,甚至在老城出现了各类仿古式建筑,历史文化街区几乎不见踪影,只存各类现代化建筑[16]。此类“仿古”“建新”风潮不仅不能重现古城特色,反而在大拆大建中破坏了不可再生的文化遗产资源,加剧了传统与现代的对立与矛盾。

第二,现代文化与传统文化的对立。文化遗产分为物质与非物质两种,破坏了文化遗产所赖以生存的古城古街等物质空间,势必会导致其背后传统文化内涵的丧失。民族地区许多名城在大拆大建之时,也丢失了宝贵的本民族传统文化,比如颇具文士风格的建水民居却在2000年被迫拆除,让位于旅游业发展,以至掀起一场“古城保卫战”与“历史文化保卫战”[17];打着旅游与转型的旗号,却破坏了建水汉文化与多元民族文化的历史根基。传统文化讲究内在和谐,现代文化追求物质利益,两者的确存在对立与冲突,而这在今日的文旅融合发展中需要慎重考虑。此外,固守当地文化传统的民族地区还面临着外来文化与西方文化的冲击。大量的外来文化涌入迫切需要发展的民族地区历史文化名城,造成了本地文化与外来文化之间的对立。

实际上,无论是针对物质还是非物质文化遗产,这种人为和不可避免的“对立”在当今的社会结构转型与文旅融合发展中有着调和的可能。从新古典“结构—功能论”来看,过去是少数民族群众生活的一部分,今日历史文化名城在走向现代转型与文旅融合发展中,其结构从日常生活转变为旅游休闲业,其功能也转变为商贸与消费,其间的对立也有可能转变为并存与联结。

2. 趋同

库哈斯(R. Koolhaas) 指出,“无个性、无历史、无中心、无规划的普通城市是未来城市发展的事实”[18]。今日千城一面的现象越发泛滥,而对于本就以“特色”著称的历史文化名城来说,城市间的趋同与同化无疑是致命之弊,阻碍了“传统—现代”转型。面对千篇一律的旅游资源,历史文化名城也很难从内源性角度出发实现文化与旅游深度融合发展,更无法加快少数民族地区的经济社会发展。民族八省区历史文化名城在“传统—现代”转型中出现的趋同现象主要表现在以下两个方面。

第一,以建筑等物质文化为代表的趋同与同化。民族地区的自然景观与历史街区是各民族千万能工巧匠数代积累而成,但今日的几年时间里就可被推倒重建新城,且在工业标准化操作中只见城市相似框架,不见其独特古代风韵。2012年,因过度开发、历史文化保护不力等原因,云南大理被住建部和国家文物局批评;走进画满现代停车线的古城窄街,可见两侧布满各类客栈和商铺,兜售着义乌生产、全国都有的所谓“特色纪念品”;古城附近的三月街则成了全国各地常见的酒店、歌厅娱乐一条街[19]。从旅游角度看,越是原真的,才越有旅游价值[20],但如今大同小异的仿古街、仿古城除去名字,各自彼此模仿,结果也只是趋同于千街一面、千城一面,难以发挥民族历史文化名城的文旅资源。

第二,以内在文化气质等为代表的非物质文化的趋同与同化。千篇一律的混凝土大厦挺拔而起,却带走了传统民族文化,古城民居不再,只有附近忙碌的商家吆喝,却没有过去的烟火气,民族地区文化气质的趋同更是恶化了千城一面现象。丽江大量原住民外迁,原古城居民将旧宅出租为商铺,外来商业人口占据丽江古城,过度浓厚的商业气息导致本地民族文化淡化,人们的生活方式、传统观念也都趋向一致[21]。精神文化的趋同较之于物质文化更令人心惊,传统技艺、民俗习惯等活跃在百姓日常生活中的文化遗产无从谈起修复,盲目趋同于物质利益与现代文化导致“千城一俗”,弱化了民族地区历史文化名城的文化与旅游资源开发。

大城小城一个样,城内城外一个样,南方北方一个样,东部西部一个样[22];住在大同小异建筑里的人们的生活方式也一个样。物质和精神的趋同不禁使人思索历史文化名城的“传统—现代”转型只能是以牺牲民族文化特色为代价吗?从新古典“结构—功能论”来看,千篇一律的城市趋同所转型的只有现代化物质表象,只是打着“文旅融合”的发展旗号大肆“复建”古城,其结构虽从日常生活转变为旅游业,但失去特色的民族文化产业却难以真正实现功能的转变。因此,过度开发致使古城街区特色全无,这不仅是对文化遗产的破坏,也难以促进历史文化名城的“传统—现代”转型发展。

3. 并存

历史文化名城在“传统—现代”转型中不仅只有对立冲突与同化趋同,传统文化与现代文化也并非水火不相容,倘若处理得当,也可出现并存状态。造新城不一定非得拆古城,现代文化也不必踩在传统遗产上耀武扬威,“保护古城镇与建新城盖大楼两者没有不可调和的矛盾,可以通过科学的规划实现二者的融合”[23],并以此作为民族地区历史文化名城文旅融合发展的基础,提升文旅融合产业整体竞争力。民族八省区历史文化名城在“传统—现代”转型中出现的并存关系主要表现为以下两种形态。

第一,传统物质文化遗产与现代物质文化的并存。在民族八省区的文旅发展过程中,必然要深挖当地文化资源,并利用现代化的手段加以包装,由此我们可以看到传统古城与现代科技并行不悖,区域文化传承与现代文化体验并存。云南会泽是一个极具现代化同时又不失古典气质的城市;古城仍依稀保留着明清时期的古典外观风韵,100 余座会馆、古庙与交错分布的古民居还是古时模样,承载着当地人的历史记忆;而在古城二环路以下则是不断崛起的新城,两者看似泾渭分明,却按照不同城区的功能区位建造了城市新格局,满足不同游客的需求,推动会泽文化旅游业快速发展[24]。中国唯一的伊斯兰教历史文化名城——新疆喀什同样也是老城与新城并存;三四百年历史的喀什老城充满着维吾尔族的传统民族气息,新城区则布满高楼大厦,这种新旧并存给文旅融合发展带来了丰富的资源[25]。文旅融合,其实也是将传统文化用现代旅游的方式表达出来,通过文化主题公园等多种形式开展文化体验型旅游,保护了传统文化遗产的同时,也融入了现代文化。

第二,传统非物质文化遗产与现代精神文化的并存。民族地区各类旅游资源丰富,当地民族手工艺产品颇受喜爱,各种各样的民俗活动也具有很强的吸引力与神秘性。但这些沿用传统手工艺制作的产品往往费时费力,价格高昂,故而利用现代科技创造出同样的手工艺产品因价格低廉便颇受欢迎;而加入现代新鲜元素的民俗节日使游客能参与其中,获得体验式感受。因此,传统技艺与现代技艺,传统民俗与新创民俗也可共存。西藏拉萨具有独特的藏族宗教文化与富有特色的藏民俗文化,旅游旺季时,各种“藏”味十足的旅游纪念品与手工艺产品很受游客喜爱,民族手工业产品中旅游纪念品的比重呈连年上升之势[26]。这些民族风味纪念品既有传统手工艺制作而成,也有工业流水线大量生产而成,并按照顾客需求推出了新品种、新花色,将拉萨打造成富有时代特色和民族文化风貌的现代城市[27]。目前在拉萨,各种民俗文化旅游既有传统的生态旅游,也开发出来了各种形式的“农家乐”体验。宁夏银川在传统节日期间,各区市都会推出多项特色鲜明的民俗旅游活动,并有各地游客喜闻乐见的娱乐活动。各类面向游客的民俗节庆既有当地文化元素,也加入了一般群众喜闻乐见的现代活动;各类纪念品既通过传统工艺以传统形式表现出来,也可通过方便而快捷的现代科技达到此目的。可见,不论是在习俗、手工艺产品还是在民俗仪式中,都可以实现传统与现代因素的并存。

“传统—现代”转型并不意味着两者不相容,古代建筑与文化和当时的时代环境相适应,现代文化也是在现代社会环境中产生的并且以古代文化为基础,两者相辅相成,古代与现代并存倒也完全有可能。当各类传统文化遗产、民俗节庆与现代文化、大众旅游相结合时,两者碰撞所产生的是一席传统与现代并存的文旅盛宴,并进一步推动了文化遗产的现代传承与转型。从新古典“结构—功能论”来看,过去仅仅是作为民族地区人们表达民族认同感的传统习俗,和作为日常生活空间的民居建筑,今日其结构已从生产方式变成民俗旅游业,成为推动全域旅游发展的潜在文化资源,其功能也具有了旅游开发所带来的市场与社会效益;如此既传承了各地区多样的传统民族文化与文化遗产,同时也加强了由传统到现代的社会转型,共同依托于各种文化产品与民俗活动表达出来。

4. 联结

民族八省区的历史文化名城在文化遗产资源的开发与利用中,注意将历史文化名城与文化遗产合理开发相互动与协调。这也就是说,历史文化名城的传统与现代是互相联结的,也可以将这种形态称之为“结构遗产”。“结构遗产”是指文化遗产在长期演变过程中,特别是在今日的经济社会结构转型中,凭借其物质或非物质的结构,成为推动资源配置的结构性因素。在今日历史文化名城的“传统—现代”转型中,结构遗产多与整个城市发展相联结,主要表现为两种情况。

第一,物质文化遗产的联结形态。独特的民族地域文化是保持旅游业长期发展的重要基础,在挖掘历史文化名城的传统文化中,可探索各种文化遗产之间的有机互联,并将这种“结构遗产”与历史文化名城的发展相串联。贵州镇远至今保存着较为完整的“八大会馆”、青龙洞古建筑群、“十二戏楼”。这些古代遗留下来的文物古迹没有受到战争的损坏,保存较为良好;上个世纪80年代,镇远文管所对破损的古建筑进行修缮,并在进入21世纪后出台了一系列文化保护文件[28],恢复古城活力,将这些古建筑古民居的原真历史文化保留了下来,并开发成旅游景区,不但带动了整个镇远历史文化名城由传统到现代的转型,而且增加了经济、社会、环境等效益。日喀则具有传统西藏城市的典型特色,因地理位置限制此处的文物古迹保存得较为完好,通过积极保护,日喀则合理开发了若干国家级非物质文化遗产与自治区级非物质文化遗产,为配合旅游业还建立了若干家星级酒店[29]。据悉,日喀则每年接待游客和旅游收入均保持30%左右的增速,旅游业日益成为当地经济战略性支柱产业[30]。“结构遗产”本身就具有内源性、互联性,通过不同文化遗产与旅游资源的深度融合,发挥不同文旅特色之间的彼此互联,从而带动历史文化名城的“传统—现代”转型。

第二,非物质文化遗产的联结形态。民族八省区所流传下来的各种民间习俗、节庆仪式是浓缩了本民族、本区域的历史文化而形成的,并且举办时间、地点、仪式等都较为固定,具有开发为文化旅游项目的先天优势条件,特别是对于迫切了解本地民俗、猎奇心理较重的游客而言具有很大的吸引力。在近现代“红色文化”的掩盖之下,贵州遵义其实也有茶文化、酒文化、以及苗族等多种特色文化。目前这些传统文化都被列入非物质文化遗产名录,恰当地留存在市域保护与旅游开发中,许多国内外游客到此都能体验到民间节庆等趣味活动,实现了传统到现代的转型。吐鲁番有十二木卡姆、帕拉孜(维吾尔族传统手工艺品)、英吉沙小刀等各类具有民族特色的特产,如今政府将各类民族风俗活动共同汇聚在“吐鲁番葡萄节文化系列活动”中,这场文化盛宴成为新疆民间文化展示的大舞台;目前,吐鲁番葡萄节文化系列活动已举办28届,每次都会展出不同的文化特色体验旅游活动,真正实现全域旅游[31]。非物质文化遗产之间也可以通过有机互联与资源配置,与整个城市发展相结合,提升历史文化名城的独特竞争力。此为其他地区难以复制的内源性竞争优势。

2018 年,联合国世界旅游组织(World Tourism Organization) 发布的《旅游与文化协同作用》报告强调,旅游与文化之间具有相互依存的共生与联结关系[32]。文化遗产丰富了历史文化名城的人文内涵,旅游则扩大了文化遗产与区域文化的传播途径与规模,通过实现文化遗产“传统—现代”转型的联结,是可以让一座历史古城重新活跃在现代社会的。从新古典“结构—功能论”来看,过去走马观花式的城市旅游多是纯粹的娱乐行为和商业活动,但现在越来越多的历史文化名城合理发挥“结构遗产”的内源性与能动性,将城市、文化、旅游三者联结为一体,其结构是文化旅游,其功能转变为历史文化名城的民族文化符号与特色民族产业;在新结构与新功能的推动下,带动了新的资源配置,促进了文化遗产的传承、历史文化名城的经济社会发展。

四、讨论与总结

改革开放40多年来,全球化程度逐渐加深,中国城市在当今的时代条件下面临着新的转型,城市内部不稳定性因素增加,城市之间竞争加剧。历史文化遗产是城市竞争中的软实力,对于民族特色浓厚和文化遗产丰富的西部民族地区来说,它们不具有东部沿海地区的良好区位与交通条件等,但却有独一无二、具有民族特色且保存较为完好的文化遗产。从文化遗产与历史文化名城“传统—现代”转型的“四分法”来看,因各地实情与文物保护措施不一,有的历史文化名城因过度开发导致了古城与新城的矛盾,导致了两者的对立;有的历史文化名城趋同性越发突出,出现了千城一面、千街一面的城市样貌。这两种现象都在不同程度上造成了现代化对文化遗产的强烈冲击,阻碍了历史文化名城的现代转型。同时,有的历史文化名城因开发与保护措施得当,实现了文化遗产与现代文化的共存;有的则依靠其“结构遗产”实现了文化遗产与城市的连接、传统与现代的联结;这两种关系能动地激活了文化遗产的现代活力,为历史文化名城的“传统—现代”转型提供了发展潜力(见表2所示)。

国际社会将旅游业视为永不衰落的朝阳产业,文化旅游已成为我国居民旅游消费的新热点。从新古典“结构—功能论”来看,民族八省区的历史文化名城在“传统—现代”转型中主要表现为以下两个方面:第一,在当今的经济社会结构转型中,历史文化遗产与各类民俗传统在西部地区的历史文化名城中不仅可以形成新的结构,也可以相应地产生新功能。文旅深度融合发展的趋势越发明显,出现了新的结构转型与功能转变,通过传统与现代的并存与联结推动了资源配置以及历史文化名城的内源性、可持续发展。第二,依靠文化遗产资源的扩大与升级,可转变成历史文化名城的独特竞争优势,其中各个具有民族特色、区域风情的独特文化遗产相互联结与强化,不但形成了西部民族地区独有、东部地区难以模仿的城市竞争优势,而且通过不断开发文化与旅游资源,进一步促进了文化遗产的传承与历史文化名城的经济社会发展。就民族地区发展现状来看,推进文旅融合是推动历史文化名城高质量发展的必由之路,也是实现“传统—现代”转型的最优解。

表2 民族八省区历史文化名城中文化遗产的转型与其经济社会情境的关系示意图