五台山金刚舞仪式的文化空间建构与解读

金刚舞亦称“跳鬼”“跳布扎”,是一种集诵经、音乐、舞蹈为一体具有完整仪式的藏传佛教舞蹈形式。“清康熙年间,金刚舞开始在五台山流行,至今已有三百余年。”[1]五台山每年有两次重要的道场活动:一是“小道场”,于农历腊月二十九日举行;二是“大道场”,于农历六月举行。大道场又称“六月古会”或“骡马大会”,各地的信徒、香客、商人等不同人群汇聚于此进行礼佛、贸易活动。金刚舞就是大道场法事中最为隆重的仪式之一,每年农历六月十四、十五日在五台山的菩萨顶和罗睺寺举行。五台山金刚舞在整个仪式过程中,建构了以俗人、喇嘛、神仙、恶魔为主体的多重空间,每个空间体现着不同的文化内涵。本文运用仪式空间理论探讨金刚舞仪式中多重空间的建构,并对其进行文化解读,阐释不同空间存在的文化意义。空间是一个物理学概念,引入艺术领域后,其内涵和外延被不断地丰富和扩充。舞蹈中的空间既可以指具体实在的物理空间,也可以是舞蹈语言所营造的意象空间,其目的在于舞蹈的叙事和表达。仪式通常被认为是通过某种象征物或路径,从一个世界过渡到另一个世界的过程,正如阿诺尔德·范热内普指出的,任何一种仪式都具有三重结构:前阈限(分离)→阈限(过渡)→后阈限(混合或重聚)[2],经过三重结构的过渡完成仪式活动。金刚舞仪式可分为镇鬼、跳鬼、斩鬼、谢土四部分。这四个仪式活动建构了物理空间(庙宇、世俗)、意象空间(神圣、地狱)相互交错的多重空间模式,并随着仪式的进程使其在同一观演场的观演交互中不断转换。

一、五台山金刚舞镇鬼仪式中三重文化空间的建构

镇鬼仪式是金刚舞的第一部分,其活动场域在菩萨顶文殊殿内。镇鬼仪式前8天,即自农历六月初六开始,全体喇嘛每天在菩萨顶文殊殿内诵经奏乐4次,伴奏乐器由大鼓、螺号、镲、小号等组成,所诵经书为《金刚般若波罗蜜经》。至农历六月十四日清晨,寺院中管事的喇嘛将用白面蒸制而成的面塑恶魔(用一个架子制成人形,周身用黄、蓝、白色的布条包裹,头为骷髅形状)搬至菩萨顶文殊大殿内,放置于大殿的右侧,并在其前设一供桌,桌上摆放有香炉和糕点贡品等,喇嘛为其诵经,直到中午12点。

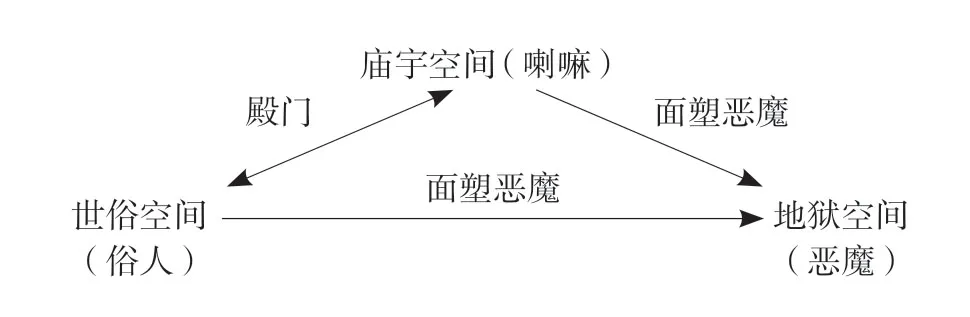

在镇鬼仪式中,圆柱红墙、金色琉璃瓦砌筑的菩萨顶构成了两个空间:其一是文殊菩萨殿内的庙宇空间,其二是文殊菩萨殿外的世俗空间,其主体分别为殿内诵经的喇嘛和殿外“观看”的俗人,这两个空间的过渡路径则是文殊菩萨殿的殿门。“门”在不同空间的建构中具有重要的指向意义,“准确地说,对于普通住宅,门是外部世界与家内世界间之界线;对于寺庙,它是平凡与神圣世界间之界线。”[3]门内文殊大殿为喇嘛念佛诵经的修行之地,具有通神之功用,门外为香客与游客参观之地,是礼佛和欣赏观光的场所。此外,殿内放置的面塑恶魔形象则又构建了另外一个意象空间—地狱空间,这一空间的建构是通过象征物—面塑恶魔、贡品以及俗人和喇嘛的想象而实现的。因此,在镇鬼仪式中的这一寺庙文化场域中构建了三个空间,即庙宇空间、世俗空间、地狱空间,与其对应的主体形象分别为喇嘛、俗人及恶魔(见图1)。

图1 镇鬼仪式中三重空间的建构

二、五台山金刚舞跳鬼、斩鬼仪式中四重空间的建构

农历六月十四日,喇嘛在菩萨顶文殊菩萨殿内诵经至中午12点,便开始金刚舞跳鬼、斩鬼仪式的表演活动。跳鬼是为了驱除鬼,驱除不成时便对鬼进行斩杀。仪式开始首先是一段乐器演奏。乐器有大鼓两面、大镲两副、大号两只、小号两只。先是用大号吹奏,发出“嘟嘟”的声音,随后是大鼓和大镲同时敲击,紧接着为小号吹奏。演奏作罢,开始跳鬼、斩鬼仪式的表演,表演场地设在菩萨顶祖师殿外。整个仪式共由14段舞蹈组成,具体表演如下:

门神舞:2名喇嘛身穿白衣白裙,裙下部有红黄蓝3道杠装饰,头罩长白发,戴黄色面具,左手持绳索,右手握长柄三股叉,基本动作有左右摆手跳及单吸腿跳。

道神舞:2名喇嘛身穿黑衣黄裙,头罩黑色长发,戴黄色面具,左手持绳索,右手持长柄三股叉,基本动作为双手抱单吸腿跳与一手高举一手按掌跳。

四大天王舞:4名喇嘛手持伞、剑、宝塔、琵琶4种不同舞具,身着四大天王的服饰,头戴不同面具,上身动作围绕舞具变化,下身以单吸腿跳为主。

弥勒佛舞:由1名头戴弥勒佛面具的喇嘛和6名头戴大头娃娃面具的孩童组成,慈眉善目的弥勒佛手牵着大头娃娃不断对大喇嘛作施礼状舞蹈表演。

白面舞:4名喇嘛身穿白衣白裤,头戴骷髅面具,手持系白带的短棍,双腿交替做单吸腿跳,双手在腰部翻动并做上下举放动作。

传法僧人舞:4名喇嘛身穿红黄不同颜色衣裙,头戴颜色各异的尖顶面具,做蹲颤或全蹲跳的动作,4人公转圈,随后2人成1组,转圈相互交换位置,并重复蹲颤和全蹲跳动作。

尸陀灵神舞:服饰和动作均与白面舞相同。

贡布舞:4名喇嘛身穿华丽长袍,分别以黑红蓝为底色,头戴怒目狰狞的面具,左手持钵,右手持金刚杵,做自转单端腿跳,有时右手用金刚杵划出“X”形。

狮与鹘舞:狮舞者戴白色三目狮头面具,鹘舞者戴黑色三目鹘头面具。两人手持道具、表演动作与贡布舞相同。

牛神鹿神舞:由2名喇嘛表演,其中1人戴黑色牛头面具,穿枣红色长袍,另1人戴绿色鹿头面具,穿绿色长袍。他们左手持钵,右手持金刚杵,做跑跳动作、单吸腿转及两人跳跃圆圈转,并用跳跃动作纵向移动。

菩萨舞:3名喇嘛身穿墨绿色长袍,头戴葫芦顶黑色宽沿流苏帽,帽顶部有一骷髅头装饰,双鬓垂于膝下。他们的道具均为右手持金刚杵、左手持钵。在主菩萨做一段旋转跨腿跳、转身跳等动作后,其他2名菩萨出场做同样的动作。

护法舞:1名身材高大的喇嘛身穿黑色长袍,头戴凶神恶煞的三目面具,头顶两边装饰有两只竖起的角,右手持1小人,左手握1圆球,做单吸腿跳跃转身动作。

斩鬼舞:主菩萨走出殿内,在菩萨顶大当家的配合下,将放置于场中桌上的黄布包袱打开,依次取出“板斧”“铁链”“法绳”“三股叉”“法铃”等降魔法器做出各种砍、杀、刺等舞蹈动作以驱魔,意指菩萨对鬼的各种规劝和吓唬。过后,鬼仍然不走,菩萨回到殿内。随之,鹿神跳跃着出场,表演肢解鬼的舞蹈。鹿神将鬼肢解完毕后,白面骷髅上场将鬼的尸体放置于备好的三角盘内,这时主菩萨两手端着三角盘进行跳跃及走步转身等动作表演,并为其诵经超度亡灵,斩鬼活动结束。

鹿神舞:与此前牛神鹿神舞的装扮和动作一致,不同之处在于鹿神舞为独舞。鹿神出场时双手举至胸前左右摆动,双脚跳跃做横向移动和转圈动作。

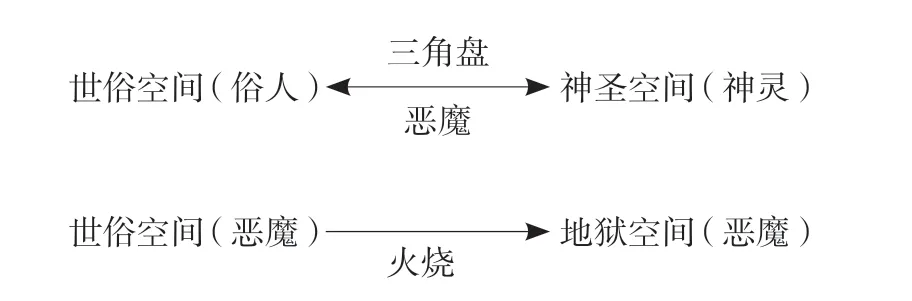

由以上跳鬼、斩鬼两个仪式活动的14段舞蹈可以发现仪式过程中不同空间的建构与转换。首先,金刚舞跳鬼仪式表演开始,在大号、大镲、大鼓等乐器引奏过后,喇嘛穿戴象征各类神仙的服装和面具从祖师殿内经殿门走出殿外,像神仙附体般地模仿神灵跳起门神舞、弥勒佛舞、尸陀灵神舞、菩萨舞、牛神鹿神舞、护法舞等各种舞蹈。这时他们的主体身份和所属空间发生了第一次转换,身份由喇嘛转化为神灵,舞蹈空间由庙宇空间转化为神圣空间,殿门即为其转换的路径,服装、面具和道具是仪式空间转化过程中的象征物。其次,当他们表演完众神舞蹈各自回到祖师殿内,摘下面具、脱掉服装时,就发生了第二次主体身份和所属空间的转换,即从神灵又回到了喇嘛身份,从神圣空间回到庙宇空间,过渡的路径及象征物与第一次相同。第三,在斩鬼仪式中,主菩萨走出祖师殿,在菩萨顶大当家的配合下,将场中央桌上的黄布包袱打开,取出各种降魔法器驱魔,鹿神跳肢解鬼的舞蹈,白面骷髅将肢解后鬼的尸体置于三角盘内,直到最后主菩萨再表演为其诵经超度亡灵。这时又建构了一个新的空间—地狱空间,其主体形象为恶魔,此次空间建构的路径是主菩萨的一系列斩鬼舞蹈动作语言,象征物为盛肢解后鬼尸的三角盘。因此,在跳鬼、斩鬼两个仪式活动中,建构了四重空间及四个主体形象。仪式开始前,已有两个物理空间的存在:其一,祖师殿内的庙宇空间,主体为喇嘛;其二,祖师殿外的世俗空间,主体为俗人。跳鬼仪式表演开始,喇嘛戴上面具、穿上服装从祖师殿内迈过门槛来到殿外,这一群体不再是殿内诵经的喇嘛,而是各路神仙,是神仙在跳驱鬼之舞,此时第三个神圣空间被建构,而主体即为喇嘛装扮的神灵,观众眼中的形象不再是喇嘛的表演,而是各路神灵在表演跳鬼。当喇嘛跳完跨过门槛回到祖师殿内,空间改变后其身份也随之又回到了喇嘛。这种仪式过渡的象征物为面具和服装,祖师殿的门则是仪式过渡的路径,门内为喇嘛,门外则为神灵。“那通往教堂内部的门理所当然地代表着一种空间连续性的中断,把此处空间一分为二的门槛也表示着世俗的和宗教的两种存在方式的距离。门槛就是界限,就是疆界,就是区别出了两个相对应的世界的分界线。”[4]当主菩萨开始斩鬼的表演时,其手持众多法器做各种斩鬼动作,鹿神将鬼肢解,白面骷髅将鬼放置于三角盘中,从而建构起第四个空间—地狱空间,其主体形象为恶魔。该仪式中神在斩鬼,作为观众的俗人、喇嘛正在观看神在斩鬼,此时四个主体及所对应的四重空间在同一个文化场域内交织(图2)。

图2 跳鬼、斩鬼仪式中的四重空间建构

三、五台山金刚舞谢土仪式中三重文化空间的建构

谢土仪式有拜土、酬谢土神之意,是金刚舞仪式中的重要组成部分。跳鬼、斩鬼仪式后,即进行谢土仪式。乐器演奏队伍作前导,随后5个喇嘛抬着放鬼尸的三角盘,盘上架着面塑恶魔。恶魔为三棱锥体,上面裹有白布条、黄布条和蓝布条,尖端是形似骷髅的魔头,头上蒙一黑罗伞。紧跟其后的是各路神仙的表演队伍。首先,队伍走到菩萨顶后门的广场上,然后停下来,由大喇嘛诵经超度。诵经过后队伍继续前行,这时途中围观的妇女、小孩、老人、青年虔诚地跪在队伍前,瞬时排成长长的磕头队伍。每个人都会从喇嘛抬着恶魔的三角盘下钻过去,寓意着让恶魔带走身上的灾难和污秽之物。当队伍行至大官桥时,乐器演奏,在场的喇嘛由大喇嘛引领面对南方位诵经,以示谢土。此时,围观的群众会不断地从自己口袋里掏出钱币塞进裹着恶魔的布条中,意指烧钱免灾,然后由专人将已备好的草堆点燃,恶魔被喇嘛集体抛进燃烧的火中。烧掉恶魔预示着烧掉地鬼和伤害众生的妖魔,以祈求新的一年健康平安。恶魔被烧掉后,谢土仪式完毕。最后,8人抬着诵经的大喇嘛,众喇嘛跟随,经菩萨顶后门回到祖师殿,1人把用过的三角盘放在寺门口,据参与表演活动的喇嘛口述3天后才可以拿回寺内。

整个谢土仪式建构了三个空间:俗人所在的世俗空间、恶魔所在的地狱空间及神灵所在的神圣空间(图3)。在队伍行进中,众人跪地从架着恶魔的三角盘下钻过去时,俗人从世俗空间过渡到了神圣空间,而当恶魔经过后,众人又从神圣空间回到了世俗空间。这一意象空间的转换是由俗人的想象和幻想及象征物—恶魔实现的。此时俗人的思想是极为虔诚的,他们相信神灵保佑,且恶魔会把身上的灾难带走,有时候甚至把自己想象为恶魔的化身。因而在点燃事先准备好的草堆、把恶魔烧掉这一活动中,处在世俗空间中的恶魔进入了地狱空间之中,也即人们心中的恶魔已被消除,火烧这一行为则成为两个空间转化的路径。

图3 谢土仪式中的三重空间建构

四、五台山金刚舞仪式的文化解读

源于古印度的金刚舞,与西藏苯教文化和汉文化融合后,才形成了今天我们所看到的五台山金刚舞。五台山金刚舞为佛教仪式性舞蹈,其最初功能为驱鬼酬神,恭请诸佛菩萨降临以供养,在后来的演变中泛化为驱鬼酬神、降妖伏魔、普度众生、辟邪逐疫保平安等世俗化功能。正因如此,在每年农历六月十四、十五日,熙熙攘攘的人群登上菩萨顶、罗睺寺竞相观看金刚舞的仪式表演,其目的不仅是欣赏舞蹈获得审美的满足,更是为了满足驱灾辟邪、保佑平安的愿望。而这样就由菩萨殿、罗睺寺等实体空间与观看群众、表演喇嘛及金刚舞仪式的语言符号系统共同构成了一个开放情境下的观演场。在这一观演场中,俗人为观者,观看寺庙中的喇嘛表演及其在金刚舞中扮演的神灵;喇嘛既是表演者也是观者,作为表演者既是喇嘛又扮演神灵,作为观者即观看他者的表演。因此,在整个观演场中,通过金刚舞仪式的舞蹈语言符号系统塑造了神灵和恶魔两个典型形象,加之在场的俗人、喇嘛共出现了4个主体形象,而这4个形象分别归属于神圣空间、地狱空间、世俗空间、寺庙空间4个不同的空间。四重空间就在观者与表演者观与演的交互中,通过表演者服饰道具的转换、象征物的变化在不同的时空中被建构 起来。

宗教是人类企望通过神和某些宗教仪式等来征服和掌握自然的方式。同样,宗教也是人类认识和应对各种社会问题的一种方式[5]。当今世界,人类处在前所未有的高度文明时期,大多数人在获得衣食住行等基本物质需求的满足时,也拥有高品质的精神享受。然而,时代的飞速发展也给人带来了生活和精神上的双重压力,更为重要的是生老病死的自然规律是不可逆的。因此,无论何时,人总会面对自然和社会的各种挑战。虽然科学代替了宗教,但是人类自古以来的宗教意识仍隐匿于潜意识中。当人处于绝望或无助之境时,这种潜意识中的宗教意识就会被激发出来,五台山金刚舞仪式恰恰体现了这一文化现象。在该仪式中,不同的空间有不同的主体形象,而处于中心地位“观照”这一切的主体即为世俗空间中的俗人。俗人是具有意志情感、心中有着善恶信条准则的高级动物,可以依据人的智力判断和类属原则把不同的事物区别开来,也可以通过想象和幻想完成自我的意念表达。神圣空间中的神灵是主宰世界的,可以满足人的诸多欲望,并为其消除灾难。处在庙宇空间中的喇嘛是可以与神灵对话的信使,他们是神灵与俗人之间的桥梁,同时,又是善的化身。而地狱空间中的恶魔,则是邪恶与灾难的象征。所以,在整个仪式过程中,作为中心主体的俗人通过想象和幻想建构了不同的空间,其目的都是为了相信庙宇空间中的喇嘛能与神圣空间中的神灵对话,驱除地狱空间中的恶魔,满足其趋利避害、保佑平安健康的精神诉求。