急诊救护临床护理路径在哮喘患者中的应用效果

郭 丽

(山东省青岛市城阳区第二人民医院,山东 青岛 266112)

哮喘患者以咳嗽、憋喘、咳痰、呼吸困难为典型症状,近些年相关调查显示伴随环境污染的加剧、大气质量的降低,哮喘发病率逐年攀升,此外,随着我国人口老龄化社会结构的加剧,老年患者优于肺功能储备生理性降低,可诱发哮喘,哮喘发生后若未及时性有效干预可致使机体酸碱平衡失调,增加多器官功能衰竭发病风险[1]。本次研究为论证急诊救护临床护理路径在哮喘患者中的应用价值,比较我院37例行常规急诊救护临床护理模式、37例开展急诊救护临床护理路径,两种不同护理干预模式患者预后情况。

1 资料与方法

1.1 一般资料

实验组(n=37例):男、女分别20例、17例,年龄45~80岁,平均(70.12±1.42)岁,病程4个月~32个月,平均(13.32±1.42)个月。对照组(n=37例):男19例,女18例,年龄48~80岁,平均(70.04±1.32)岁,病程4~35个月,平均(14.38±1.45)个月。两组患者性别、平均年龄以及平均病程等指标经统计学验证无明显差异,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 病例选择标准

纳入标准:(1)参考我国万学红 卢雪峰主编第九版《诊断学》中哮喘临床诊断标准。(2)患者家属均获悉本次研究目的、方法,均表示自愿参与本次研究。排除标准:(1)排除合并心源性哮喘、气胸、慢性阻塞性肺疾病等呼吸系统疾病患者。(2)排除合并肝、肾、心等脏器慢性功能障碍患者。(3)排除合并精神系统疾病或言语交流障碍患者。

1.3 方法

对照组患者均行常规急诊护理,急救中心接到急救电话后立即派出120救护车,随着医师到达现场后迅速将患者抬上救护车,并医师检查患者呼吸频率、神志,并给予患者浓度为25%的面罩持续吸氧,对于呼吸道分泌物较多的患者及时开展吸痰,建立静脉通道,尽快将患者送入医院。入院后开通绿色通道,急诊科护理人员遵医给药、ing持续性监测患者各项生命指征。实验组患者在常规急诊护理干预基础上行急诊救护临床护理路径干预:(1)急救中心派出120急救人员后,随车医师在途中与患者家属联系,询问患者意识状态、症状以及持续发病时间,指导患者家属协助患者取仰卧位,并安抚患者及患者家属情绪,同时以最短的时间赶至现场。随车医师接诊后给予患者25%面罩吸氧、吸痰处理,并应用雾化吸入支气管扩张药物,静脉给予支气管舒张药等基础干预后观察患者神志变化,若患者同时出现烦躁症状应给予患者安定镇静干预,并与急诊科沟通,与急诊科医师保持联系。(2)患者进入急诊室后,急诊科护理人员协助患者取行半卧位,并检查呼吸道内有无分泌物,对于呼吸道内有分泌物的患者及时清除呼吸道分泌物,并根据患者血氧分析情况适当调整氧流量,必要时行气管插管与持续机械通气,此外,借助呼吸机、心电监护仪动态观察患者住院后病情改善情况。

1.4 观察指标

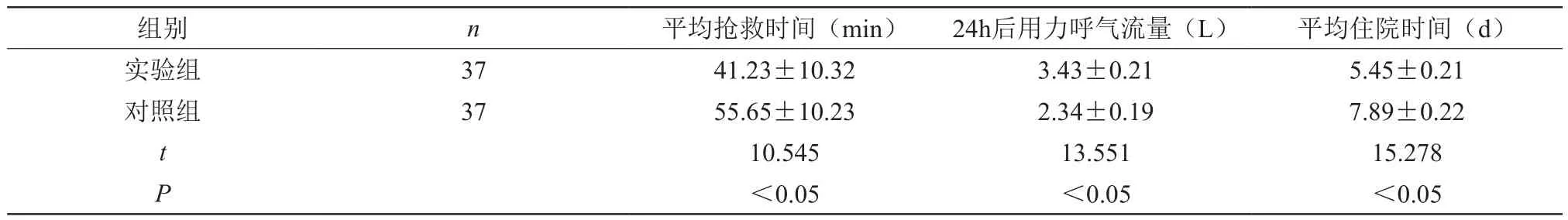

比较两组患者平均抢救时间、治疗24h后用力呼气流量以及平均住院时间。

1.5 统计学方法

2 结 果

观察比较两组患者相关住院诊疗观察项目,具体情况(见表1),实验组患者平均抢救时间以及平均住院时间均比对照组短,且实验组患者治疗24 h后用力呼气流量比对照组高。

表1 两组患者相关住院诊疗观察项目[、n]

表1 两组患者相关住院诊疗观察项目[、n]

组别 n 平均抢救时间(min) 24h后用力呼气流量(L) 平均住院时间(d)实验组 37 41.23±10.32 3.43±0.21 5.45±0.21对照组 37 55.65±10.23 2.34±0.19 7.89±0.22 t 10.545 13.551 15.278 P<0.05 <0.05 <0.05

3 讨 论

流行病学调查显示本病好发于有慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病等慢性肺系疾病的老年患者,气道高反应可加剧患者气道痉挛状态,进而使患者出现胸部憋喘、呼吸困难等不适症状,在降低患者生活质量的同时可增加患者生命危险,因此及时性急诊护理干预对改善患不适症状显得十分重要[2]。常规急诊护理干预过程中随车医师根据急救中心电话,随车至现场,在接诊后监测患者呼吸、脉搏,而后依据患者生命指征落实基础诊疗干预,在120急救车辆至现场过程中,患者及患者家属由于对哮喘治疗、护理等相关致使不了解,易出现恐惧、焦虑等心理刺激,负面心理刺激可进一步扰乱患者副交感神经功能,继而加重患者病情,致使部分哮喘患者错失最佳救护时间[3]。急诊救护临床护理路径基于常规急诊护理流程,在常规急症护理流程基础上规范化的急诊救护流程,随车医师在前往患所在地的过程中与患者家属沟通,依据循证理论,结合患者症状,指导患者家属有效开展急救护理干预,并通过言语安抚患者及患者家属情绪,接诊后依据哮喘患者病情给予吸氧、补液等常规护理干预,并与急诊科医护人员汇报患者病情,从而使急诊科护理人员依据患者病情制定护理方案[4]。

本次研究显示实验组平均抢救时间以及平均住院时间短,治疗24h后用力呼气流量高,综上所述,哮喘患者急诊救护临床护理路径有较高的临床实践价值。