产品经理的思维方式在信息技术教学中的应用探索

张勇

【摘要】 在日常的信息技术教学中,学生对于每一个知识点基本都能掌握,但是总是无法利用所学知识点做出一个作品来。在看了《人人都是产品经理》这本书后我很受启发,利用产品经理的思维教导学生遇到问题时要将我们人类的思维方式转变为计算机思维方式、分析问题、拆解问题、解决问题、完善问题、优化方案,一步步将问题解决,这个过程可以把所学知识进行融会贯通。

【关键词】 产品经理思维 计算机思维 信息技术教学

【中图分类号】 G633.67 【文献标识码】 A 【文章编号】 1992-7711(2020)21-229-02

0

一、信息技术课堂存在的问题

信息化的时代,未来科技的不断发展,对人的要求越来越高,未来我们可能要和机器一起生活,一起竞争,掌握信息技术对于每一个人来说都是至关重要。国家现在对于信息技术的教育越来越重视,信息技术从娃娃抓起,这是非常正确的举措,但是我们也会发现在现实的教育教学中,老师也会教各种知识,学生也很感兴趣,但是学习的成效却不是很明显,这是为什么呢?

现在的信息技术教育教学最大的问题在于学生学习了每一块拼图,但是无法拼成一块完整的图案。很多学生说起每个基本知识点都会,但是还是感觉什么都不会做,也不知道自己到底能做什么。这个问题是最大的问题,我们在信息技术的教育教学中必须要去找到一种方法将其解决。

二、信息技术课堂引入产品经理的概念

之前我也是对这个问题很困惑,直到我看了《人人都是产品经理》这本书,感觉茅塞顿开。《人人都是产品经理》是2010年电子工业出版社出版的图书,作者是苏杰。该书主要介绍了作者在做产品的过程中学到的思维方法与做事方式,是写给“1到3岁的产品经理”的书。我觉得值得每一个信息技术老师去学习,按照产品经理的思维方式可以探索出一套好的信息技术教学模式。

那到底什么是产品经理思维以及如何去做呢?

首先我们先来了解一下什么是产品经理?

产品经理就是根据用户需求,规划制作产品,并通过一系列的手段让产品成功入市的一个工作岗位。

他的主要工作就是:

1.分析用户,确认需求。

2.确定周期,制作产品。

3.跟踪反馈,不断改进。

还是很抽象!2019年春节之前有一个视频很火,叫《啥是佩奇》讲的是一个农村老大爷要去城里过年,问城里的孙子要什么礼物,孙子说要一个佩奇,老大爷不知道佩奇是什么?到处问人,最后终于知道了啥是佩奇。并用鼓风机做出了一个世界上独一无二的佩奇,拿到城里给孙子,孙子非常开心。虽然是一个广告短片,但是却感动了无数人,触动了很多人的心灵。

在这个视频里,其实爷爷就是一个产品经理。

他的用户是谁?他最爱的孙子。

他的用户需求是什么?要一个佩奇。

他的产品周期是多长?年前要完成。

他先是去充分了解用户(孙子)的需求是什么?然后再根据自己手头已有的材料加上想象力和动手能力,最终完成了产品(鼓风机佩奇)交給了用户,得到了用户的认可。

实际上在信息技术课堂上,每一个学生就是一个产品经理。现在的信息技术课堂基本都是采用任务驱动法或项目驱动法,学生要利用所学知识完成一个任务或者项目。

学生的用户是谁?老师。

用户的需求是什么?完成一个任务或项目。

学生的产品周期是多长?一般一节课。

是不是和产品经理非常类似,学生也是要去充分了解和理解用户(老师)的需求到底是什么?然后调动身边的一切资源(所学知识)加上自己的想象力和动手能力,在有限的周期内将用户的需求完成。最终还要根据用户的反馈不断的完善自己的产品。

三、实践探索

下面我以我教学生掌控板的课例来分享我的经验。掌控板是一款专为青少年编程教育设计的微型电脑开发板,掌控板很适合学校用来教学生创客入门,培养创客思维。

课程:《信息技术》八年级下册第十二课,石头剪刀布(二)。

我的课堂分为以下几个环节。

环节一:情景导入,抛出问题。

本课的内容是利用掌控板编写一个完整的石头剪刀布游戏,要求两个同学玩,第一个同学按A键,掌控板显示一个随机的石头剪刀布图案,第二个同学按B键,掌控板显示另外一个随机的石头剪刀布图案,然后系统自动判断谁输谁赢。由于是设计一个小游戏,对于学生而言,很有吸引力,学生是很愿意去完成这个项目的。

环节二:头脑风暴,寻找策略

实际上我们在第七课已经学习了石头剪刀布(一),只不过第七课是人工判断谁输谁赢,重点是学会利用掌控板显示图案。本课是在第七课的基础之上进行系统自动判断,重点在于利用之前所学的所有知识点——函数,变量,随机数,循环……制作一个完整的作品,除了作品的功能以外还要考虑作品的整体完整性。

本课授课对象是八年级学生,他们在此之前已经学习过Scratch和Python,本节课之前已经学习了十节课的掌控板,所以本节课的知识点对于他们来说并不太难。难的是要把所有知识点串起来做成一个完整的作品,这种整体意识对于他们而言有一定的难度。

引导学生站在产品经理的角度去思考问题。

用户的需求是什么?而我们手头有哪些可以利用的资源?

我们手头有手动判断的代码,这是我们已有的资源。

对于用户的需求,我们只需要将手动判断改为自动判断即可。

而要自动判断只需要解决两个问题,一个是如何自动判断,另一个是什么时候开始判断。

而解决这两个问题的单独知识点我们都已经学会了,我们只需要将这些知识点拼接起来就可以完成我们的产品设计。

(一)解决第一个问题:如何自动判断。

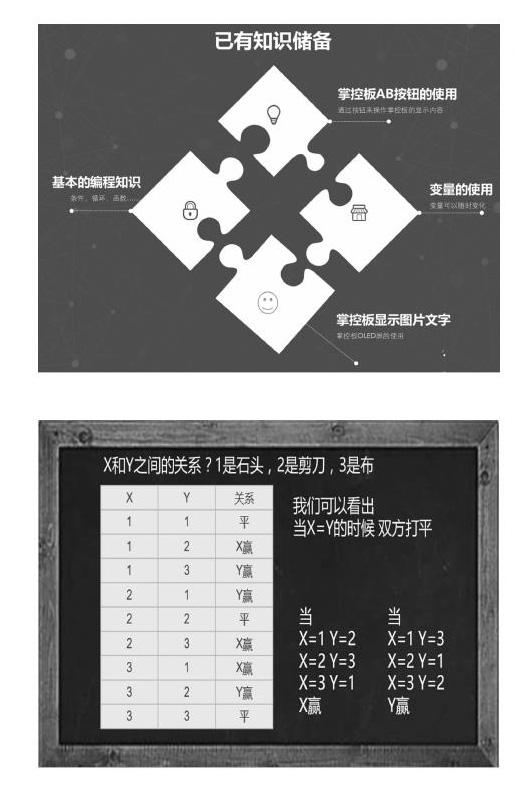

将两个人石头剪刀布的判断转化为计算机能理解的变量X和Y之间的关系。

(二)解决第二个问题:什么时候开始判断。

那就是当两个变量都不为0的时候。

至此这个问题就解决了,把我们的日常人的思维转变为了计算机思维。接下来编程就根据这个很容易完成了,在这个程序里把我们需要学习使用的几个拼图模块都用上了。学生基本都能完成了,做出了完整的作品,他们很有成就感的,兴致是很高的。

环节三:灵活运用,掌握技巧

这个问题到此就结束了吗?其实还没有,接下来我们会发现这样做了之后还会有问题,比如第一次运行正常,但是第二次运行就会出错,这是为什么呢?这就是程序员口中的bug,是需要我们去发现和解决的。

我们会发现一开始初始化XY都为0,但是运行一次之后,X和Y都是1-3的随机数,都不为0了,第二次运行的时候就会出错,找到了问题的根源解决起来就很容易,那就是每次运行前都将X和Y设为0,至此问题解决,我们还要去发现其他的问题,找到问题的根源,并将问题进行解决。

环节四:重点推进,突破难点

当所有BUG都解决了,那问题就结束了吗?还没有,我们还要优化我们的产品。我们会发现我们的程序有很多地方是重复的,有些地方是很啰嗦的。代码越长出错的可能性越大,查找问题的难度也越大。

比如按A和按B实际上执行的代码是一样的,那我们可以把里面的代码作为函数,按A调用这个函数,按B也调用这个函数。这样代码减少一半,而且要更改只需要更改函数,不用每个都更改,特别对于一些重复性更多的程序这样做的好处显而易见。

其次判断X和Y的关系虽然有9种减少到7种,实际上他们之间只有赢平输三种关系,所以其实是可以减少到3种的。

我们对XY进行数学判断,会发现X-Y等于-1或者2就是X赢。

X=Y就是平。

其他就是Y赢。

这样就把9种关系减少到3种,减少了2/3的代码。

这就是优化过程。

环节五:延伸思维,启发创新

我们的作品应该说完成得还不错。但是我们的工作并没有结束,任何产品再好,也要不断更新换代,否则就会被追赶,被超越,甚至被淘汰。当年iPhone刚发布的时候震惊了整个世界,但是如果它不更新不进步就会被赶超,因此它也在不断升级更新。我们的程序也是如此,要不断升级更新。

如果我們这个版本是1.0.0版,我们要如何升级到下一个版本呢?

A、一种方法是不断测试,寻找程序的bug,想办法解决。

B、另一种方法是找一些测试用户,听取他们的意见,根据反馈进行升级。

C、还有一种方法就是增加新的功能。

引导学生不断思考,不断完善我们的作品。

环节六:课堂小结,归纳拓展

遇到问题、分析问题、拆解问题、解决问题、完善问题、优化方案,这样就基本完成了一个真正的产品,但是对于产品经理而言还不够,当一个普通用户拿到你的产品,如果没有任何提示,用户是不知道这个东西是干什么的,要如何使用,于是最后一个问题就出现了,那就是完善用户体验。你要有清楚但是简单明了的指引,告诉普通用户,你这个东西是做什么的,如何使用,界面要友好而简单。完成了这一步才算是基本完成了一个产品经理的工作,当然后期还有收集用户反馈意见不断完善修正的过程。

这个整个过程是一个产品经理做产品的过程,也是我们学习使用信息技术解决问题的过程,在这个过程种我们既把我们所学的知识进行了系统的使用,还把我们人类的思维方式转化成了计算机的思维方式,对于我们理解计算机的思维方式非常有帮助。

四、总结思考

这是本人利用产品经理的思维方式去思考和探索信息技术教学的过程,在这个过程中给了我很多启发和收获,学生也收获了很多成果和开心。在这个过程中老师对于问题的设计其实是最关键的,需要我们对于教材以及教学目的有非常清晰的认识,把这些知识要融汇在问题中,我们可以将STEAM教育引入到我们的教学中,在这个问题中可以涉及到其他学科知识,这样对于学生来说学到的东西更多,也更有成就感。问题尽可能是开放性的,给学生更多思考更多拓展的空间。

[ 参 考 文 献 ]

[1]苏杰.《人人都是产品经理》2010年电子工业出版社出版.