从分化到统一

康礼凡

摘要:五代宋初水墨山水画是中国山水画发展的高峰时期,外部环境的变化,促使这一特殊历史时期水墨山水画(内部因素)的分化与统一。文章侧重于五代宋初中国水墨山水画的整体趋势发展,以“从分化到统一”的五代宋初山水画、五代宋初的社会情态及人文愿景、“从分化到统一”的历史动因等三个部分,探析五代宋初文人士大夫的绘画“精神性”衍变来论述时代背景对于绘画的影响。

关键词:水墨山水;精神性;五代宋初;从分化到统一

五代宋初,是中国水墨山水发展的高峰时期。这一时期政权的并立与更迭,民族的矛盾与融合,对这时期艺术审美及艺术形式都有了较大的影响,无论从题材、笔法或是风格上都有着显著变化。五代宋初水墨山水画,展现了当时历史格局频繁演变时期的文艺思想,侧面架构出五代宋初政治格局对绘画艺术的影响。五代前,山水画大多注重形式上的细腻精致,较少体现山水画笔墨意趣,且山水画笔法以线条勾勒为主,画面仅仅勾勒出所描绘对象外在轮廓线条,而皴法还处于萌芽状态,样式也未规范。五代时,绘画以水墨山水的成就最为突出,画家们崇尚自然、深入自然,在绘画实践中,皴法作为表现水墨山水物态的一种技法开始出现,所谓皴法就是把单线条的画法变成复线条的画法,是中国绘画史上的重要变革。

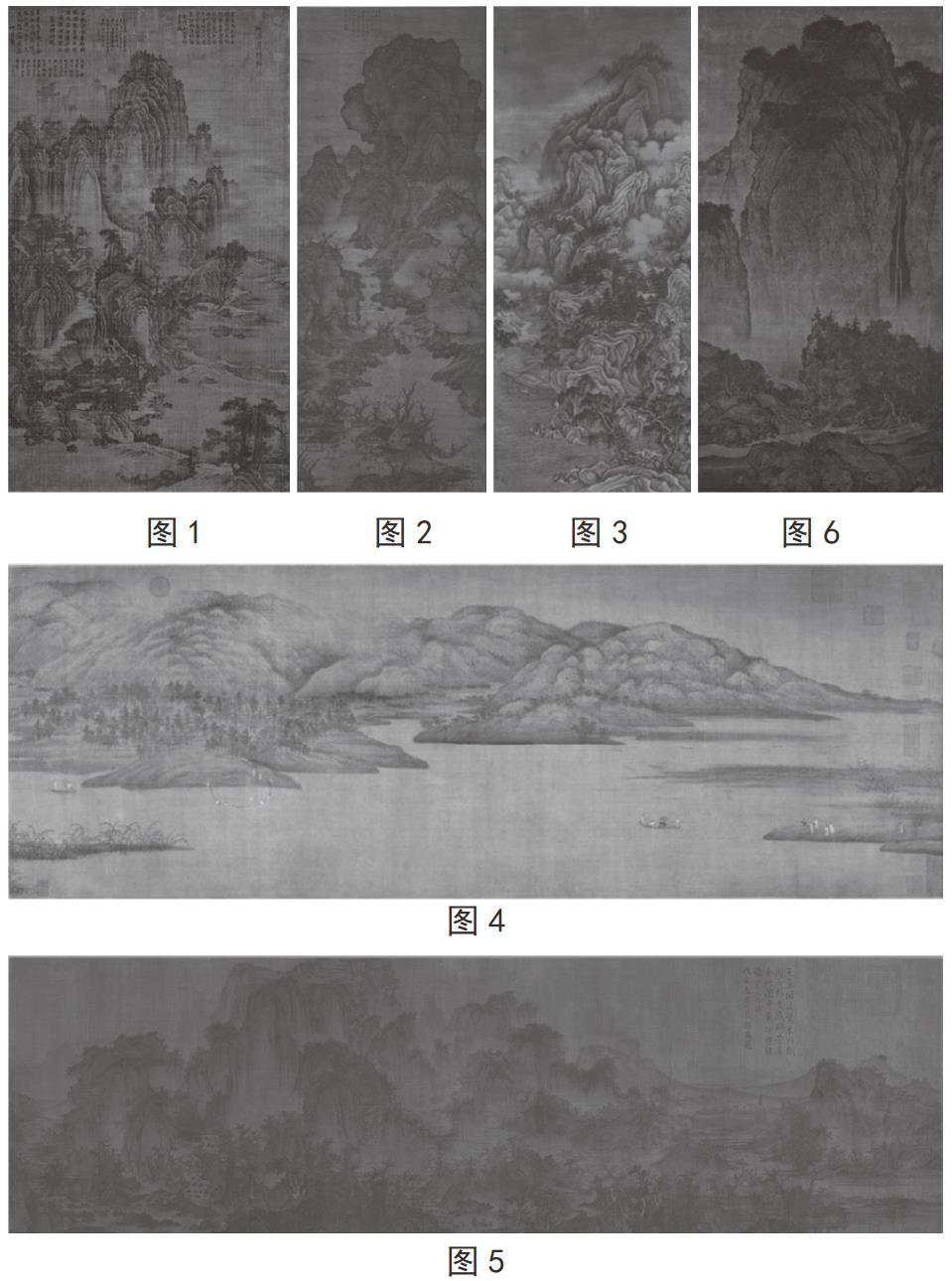

五代水墨山水画在中国绘画史中占据非常高的评价原因在于皴法的应用,如荆浩“解索皴”董源“披麻皴”范宽“钉头皴”等,这些不同形态的皴法,被后世称之为程式的形式法则,五代宋初水墨山水画创作中越来越多的使用皴法来表现自然山川,这是画家深入自然,感悟自然,企图在描绘自然山水的基础上追求更高层次的审美趣味及精神向往的体现。

一、五代宋初的历史背景

五代被众多史学家称为“唐宋变革期”,最早由日本学者内藤湖南提出,他们认为五代是中国中古(世)期与近古(世)期的转型期。美国学者John·King·Fairbank(费正清)在《中国:传统与变迁》(世界知识出版社,2002年3月)一书中也认为唐宋之际的五代是中国古典时期向前近代时期的过渡期。近年来大多中国学者也认同此观点。

《宋史》卷262《刘温史传》记载“唐末五代乱,衣冠旧族多离去乡里”,士大夫为入仕而生,由于五代时期中原多变故,文人士大夫多迁入社会环境较为安定的南方。北方有一些文化素质低下的士大夫,他们出于种种目的,使用投机取巧等手段和途径积极地参与了五代这场政治社会变革;不仅造成中原地区人才资源的流失,也使得平庸之辈得以参政。加之,秦汉以来,惟君择士,而士不能择君。士如若不能被用,惟退隐一路,哀哉士子!如后汉权臣杨那所说:“为国家者,但得努藏丰盈,甲兵强盛,至于文章礼乐,并是虚事,何足介意也。”这些言语也反映了五代时期荒唐的时代背景,也可知五代时社会风气沦落文化氛围衰微。

至宋初,宋太祖趙匡胤于忠节观的重建和崇文抑武等系列举措,在立国之初即制定了“兴文教,抑武事”的“恢儒右文”的基本国策,优礼文人士大夫,着力建立起了文官政治。相比五代时,士大夫地位低下,个人理想抱负无问以报,宋初的社会人文背景显然已经进步许多,吸引了大批包括擅画者在内的文人士大夫齐聚汴梁,有明确史料记载的有五代南唐僧人巨然,擅山水,在公元975年南唐亡,李煜降宋,巨然随至汴梁(今河南开封),居开宝寺。山水师法董源,对水墨山水有所发展。然画史将董源、巨然称为南方画派,然又将董然、李成、范宽并称为“北宋三大家”,则说明宋初时,有诸多画家向往北宋且迁至汴梁。这些反应了宋初社会人文环境较五代时,有极大的改观。

五代宋初时代背景对于研究文人士大夫山水画“精神性”的衍变有重要影响。而研究绘画就必然绕不开画家本身,绘画作为精神层面的产物,那么画家身份就能代表一个阶层即文人士大夫,可从这一阶层群体面貌窥探五代宋初时社会人文环境如何。文人士大夫,是中国封建社会的精英阶层,也是社会文化及精神性活动的主导力量。其精神面貌、行为趋向的特征和风尚,即士风,则集中、典型地代表了时代的精神。士大夫群体在中国历史上向来都是“弱势群体”,他们有强烈的历史使命感和社会责任感,但离不开对社会经济政治的依附性,他们需要政治和经济上的支持,需要相当的环境和际遇才能施展其才华和抱负;他们是精神食粮的生产者,但不是物质生活的制造者,然在五代社会环境的巨变,武夫当世,不重文化礼教,他们在时代背景的强烈冲击下,生命安全都无法得到保证,又何谈政治理想个人抱负。

笔者将五代宋初水墨山水画的衍变概括为“从分化到统一”,不仅是对水墨山水画衍变的概括,更是对这一历史时期政治格局的概括。前文中提到,从文人士大夫群体的精神性的不同表现,有精英文人士大夫隐居山林,潜心创作;也有“小隐隐于市,大隐隐于朝”混世度日的;更有无名平庸,甚至是滥竽充数之辈,利用各种手段,文化修养低下的所谓士大夫。加之文人士大夫想要施展抱负,必须依附当时政治统治者,然五代的社会环境并不具备这样的条件,就导致了士大夫群体的分化,虽都称之士大夫,但已非代表“精英”阶层而活跃在历史舞台之上。然士大夫的分化也必将影响水墨山水的分化,据相关文献可知,在五代之前,中国古代并未有专职的宫廷画家,那些在画史上留下姓名赫赫有名的大画家,大多都是多重身份,绘画只是他的“兼职工作”,如魏晋时期的顾恺之,也曾任过大司马参军、殷仲堪参军、散骑常侍等职位;如“大李将军”,李思训以战功闻名一时,曾任过武卫大将军。并且五代之前,绘画作品极少作为商品流通,或为政治粉饰太平需要,或为画家自身修身养性,抒发情思所需。这就决定了大多数“画家”都是有较高的文人修养,并有一定的经济实力够得支撑绘画之所需。从画家的“多重身份”也可看出,文人士大夫是依附于当朝政治和经济的支持。

二、“从分化到统一”的五代宋初山水画

五代宋初由于历史格局的演变,对政治失望的文人雅士隐居山林,通过绘画将自己内心情感表达出来,水墨山水整体上呈现出从分化到统一的衍变趋势。而这时期水墨山水所体现出“精神性”变革恰恰与这时期水墨山水画的视觉语言变化相对应。笔者将在此小节中以具体的作品,来例证此时期画家受社会环境和生活体验影响,通过绘画展现出水墨山水的内在精神性从分化到统一的过程。五代时期,北方山水画派以“荆关”为主要代表,荆浩的《匡庐图》(图1)现藏于台北故宫博物院,绢本水墨为全景式构图,“匡庐”即庐山,画面表现庐山山势深远,整体气势雄放,亭台、屋宇间于其中,表现出北方山川雄伟气势。关仝的《关山行旅图》(图2),现藏于台北故宫博物院,绢本浅设色,画面上方层峦叠嶂,山间云雾弥漫,有寺院隐于其间,近处有荒村茅屋,来往商旅如云,又有鸡犬升鸣,体现出浓郁的生活场景。南方山水画派以“董巨”为主要代表,董源的《潇湘图》(图3),绢本设色,《潇湘图》表现的是江南山水,画面江阔水静,山势连绵,云雾迷蒙,画中有人物弄鼓乐、有人在水边徐行、有游客泛舟于江上兼有渔夫收网的情景,画面以水墨为主施淡花青,虚实之间托出清淡幽远的意境。巨然的《湖山春晓图》(图4)现藏于美国纽约大都会博物馆,。画面表现为江南山湖,景色俊秀,山中有房屋几间,犹如屹立于仙境之中,画中共绘有七人,或行走、或戏水、或倚床、或游玩,怡然自得,与画面相呼应。

至宋初时,山水画成就以李成、范宽为主要代表,李成的《茂林远岫图》藏于辽宁省博物馆,45.4cm x141.8cm,绢本水墨,《茂林远岫图》给人第一感受是场景开阔,气势磅礴,近处轻舟停泊,小桥流水,车马行人往来其间;远处雄伟峻峭的山峰拔地而起,凸显出豪迈的气势,画中远近景色相互衬托,体现出刚柔并济的艺术特点。范宽的《溪山行旅图》藏于天津博物馆,193.5cm x 160.3cm绢本水墨,《溪山行旅图》给人一种气势雄强的感受,画面中上方巨峰突起,几乎占画面三分之二,山头杂树茂密,飞瀑从山间直流而下,山脚巨石纵横,山路上有一支商旅在前行,路边溪水流淌,画面气势磅礴,深沉浑厚。通幅全以钝笔点画,寒林枝干尤见功力,呈现一种古朴拙厚的艺术风貌。

综上,五代时,北方以“荆关”为代表和南方以“董巨”为代表的绘画作品中,大多数为全景山水,表现出自然山水的雄浑壮阔,而人物活动穿插其中,占据很少的部分,亦称之为“点景人物”,却让整个画面活起来,且“点景人物”虽小,但能够与自然山水协调统一,突出绘画审美意蕴。从这时期“皴法”的应用及演变,窥探出五代时期水墨山水画家笔墨之精湛,不仅仅表达眼中之山水,更多的借山水景物表达画家内心的追求即“精神性”。由于画家所处的时代背景和地域限制,大的社会背景与文化思想决定了画家所表现内容的差异性,使隐居山林的画家,能够深入观察自然,同时受地域限制,造就了这一时期水墨山水畫呈现出不同的两种面貌,一是荆、关为代表的北方画风,二是董、巨为代表的南方画风。但同时又为中国山水画多样性发展做出巨大的贡献。更值得我们肯定的是山水画的创作与画家的精神、品格紧密联系,身逢乱世,画家们在现实生活中有诸多无奈,常将情思付诸于笔端,通过绘画表达出画家内在世界的“精神性”,从而达到“物我两忘”之境界。

宋初,山水画成就以李成、范宽最为突出,二人以北方画风为主,但又不同于之前荆、关二人,宋代诗人黄山谷在《跋仁上座橘洲图》中论李成画风“烟云远近”;王冼曾同时观看李成、范宽二人山水,他认为李成的画“墨润而笔精,烟岚轻动”,而范宽的画“峰峦浑厚,气壮雄逸”。刘道醇在《圣朝名画评》中云:“李成之笔,近视如千里之远;范宽之笔,远观而不离坐外。皆所谓造乎神者也”。画史记载,范宽初学李成,后自成一家。《宣和画谱》谓李成:“至本朝李成一出,虽师法荆浩而擅出蓝之誉”;称范宽“览其云烟惨淡,风月阴霁难状之景,墨与神遇,一寄于笔端之间”。皆从侧面说明李、范在绘画艺术的成就之高,这自然与画家自身原因是分不开的,但同时也不能够忽视社会环境较五代时更为平稳,加之政治中心转移,山水画亦表现画家们“胸中丘壑”,也是指李、范将造化、传统融入精神之中,作画时不再像五代时深入自然捕捉物象,而是任其内心丰富的“精神性”流露,是精神气质长时间积淀的外化。至宋中期时郭熙时,以其子郭熙整理《林泉高致》为节点,是中国古代山水画高度成熟的时期,陈传席在《中国山水画史 第四卷》中提到;“一个画风的成熟,往往也就是它的尽头,宋初的高峰实是五代上升的惯性。”到宋中后期,山水画风整体处于保守状态,而宋初形成的绘画程式,则影响了整个北宋中后期的绘画主流。五代至宋初,山水画家从关注自然并从中抉择所要表现的形象,至宋初,山水画形成一定的绘画程式,除画家内心“精神性”的转变,整体的客观环境是促进这一趋势的重大原因之一。

图1 图2 图3 图6

图4

图5

三、从分化到统一的变革意义

(一)在中国山水画史上的地位

山水画在唐开元前后虽已大体完成,但在唐代仍以人物画为主要,而奠定中国山水画在中国绘画发展史上的地位,莫过于五代宋初时期。唐末是中国山水画崛起之起点,五代山水画开始脱离唐画的束缚,荆浩对山水画的实践与探索,影响了关仝,关仝师法荆浩又自成一家,生活在五代后期的李成,其山水画的探索孕育了宋初山水;宋画的魅力肇始于宋初时期,从石质坚硬的关仝山水,到烟林萧肃的李成寒林,再到气势磅礴的范宽雪景。对南宋四家以及后世元明山水画发展都具有重要的影响。元代绘画中,赵孟頫提倡“仿古”,主张学习北宋及之前的绘画;由于赵孟頫在元代画坛的地位,决定了他的影响力,元代画家大多师法荆关董巨李成郭熙;著名画家有元四家、曹知白等。五代宋初山水画从分化到统一的变革既有画家自身的原因,也有时代因素,它的变革也是时代精神的体现,具有承前启后的重要地位,是不断发展的。

(二)对后世的影响

五代宋初特殊的历史背景,造成了文人士大夫群体和山水画精神性从分化到统一的转换过程,说明了时代环境有着巨大的影响力。绘画能最灵敏的反映社会思潮,也是最直观活跃的呈现方式;故而这时期的水墨山水画用视觉语言表现出这一特殊历史时期社会环境的流变。而文人士大夫作为时代流变中的一份子,只能在时代大背景在寻求自己的精神寄托,环境促使某一群体发生分化,也促使这一群体的统一。换言之,在乱世之中,分化是必然结果,在相对稳定的社会环境当中,统一也是必然结果。这当然不包括某一群体中的每一个人,只是某一群体整体趋势的体现。

荆关为五代时期北方山水画派的代表,表现北方雄伟壮阔的山势,南方画派以董巨为代表,表现江南山水风光,这是中国山水画发展历史上第一次分野,是山水画高度发展的体现,宋初李成、郭熙在“荆关董巨”的基础之上,又有各自成就与发展,为中国山水画做出了巨大贡献,对后世画家产生了深远的影响。

四、结语

中国古代山水画,皆为景与情、自然与义理的产物,不离情而言景,不离义理而摹自然;也不违背景而道情,不违背自然而道义理。五代宋初水墨山水的变化发展,亦是外部环境的变化,促使内部因素的分化与统一。从五代时画风分为北方雄健和南方秀丽的两种主要画风,至北宋时期,山水画风格开始趋向于整体,画家们聚集于汴梁;这恰恰好体现了画家内在“精神性”对画面视觉语言的导向性。画家的“精神性”所代表的是主体(画家自身)对客体(当时社会环境)的看法上升为绘画灵感,通过画面而呈现出来。即外部环境为“从分化到统一”,内部因素为“精神性”。外部环境和内部因素的衍变,从侧面反映出历史环境演变和发展对绘画的影响。

参考文献:

[1]薛永年.赵力.尚刚.中国美术史[M].北京:中国人民大学出社.2014.

[2]五代士人群体及士风研究[D].陕西师范大学,2004.

[3]《中国艺术百科辞典·绘画卷》[M]商务印书馆出版2004.

[4]《中国艺术百科辞典·绘画卷》[M]商务印书馆出版2004.

[5]陈传席.中国山水画史[M].天津人民美术出版社.2001:77-82.

[6]杨成寅.中国历代绘画理论评注 宋代卷.2009.

[7]张红梅.山水有境[J].吉林艺术学院学报,2007.2:14.