上下级工作场所精神性匹配与下级主动行为的关系*

王明辉 辛钊阳 康萌萌 赵君哲 赵国祥

(河南大学心理学院,开封 475004)

1 引言

外部环境竞争性和不确定性给员工提出了新的要求,员工需要在工作中充分发挥其主观能动性以适应和应对变化。主动行为(proactive behavior)是员工有意影响或改善个体、团队和组织效能,以及工作环境而自发表现的工作行为(Griffin et al., 2007)。已有研究从人格特征(McCormick et al., 2019)、领导风格(do Nascimento et al.,2018)和工作特征(Cangiano, 2017)等方面探讨了主动行为的发生机制,探索如何有效激发员工的主动行为。其中,Parker 等人(2010)基于目标驱动过程视角,开创性地提出了主动行为动机模型,认为个体动机状态是影响员工主动行为的重要因素。随着工作场所的变化,工作不再是纯粹的经济交换,满足个体需求才能激发和维持更为持久的内在动力(Pouragha et al., 2022)。事实上,精神性需要高于自我实现需要,是个体超越现状、实现理想抱负、提升心灵的不竭动力。工作场所精神性则将精神性和工作结合起来,不仅有助于个体更深入地理解工作意义,还能使个体拥有更加持久的工作动力(Milliman et al., 2003;Moon et al., 2020)。

工作场所精神性(workplace spirituality)是个体在工作背景下的一种超越性体验,通过工作过程提升工作意义与目的、培养与他人之间的联系感来丰富个体的内心生活体验,实现个体内在心灵需求与工作意义的互动、自我与组织的融合,从而提升个体的心灵层次,实现个体的成长与进步(王明辉 等, 2009)。工作场所精神性能够从工作意义感、团体感、组织价值观一致这三个方面改善个体的内在动机,对下级主动行为产生积极影响(李欣玲 等, 2018)。具体来说,工作场所中个体精神性需求的满足能使其体验到意义感和价值感,激发内在动机,进而采取主动行为改良工作程序(Moon et al., 2020)。同时,个体在团队内部形成的强烈归属感以及与组织一致的价值观也有助于提高个体的组织承诺(Jeon & Choi, 2021),促使其做出有利于团队和组织运作的主动行为。

在组织情境中,上级在工作场所中的表现会在潜移默化中对下级产生影响,上级和下级的工作场所精神性可能存在复杂的联系(崔遵康 等,2022)。因此,研究过度偏重一方的工作场所精神性对主动行为的影响而忽略双方的相互作用(李欣玲 等, 2018),不利于准确地解释工作场所精神性和主动行为之间的关系。上下级匹配理论指出,人们在与其技能、兴趣、价值观和其他特征相容的工作环境中得以发展和成长(Byza et al.,2019)。已有研究也表明,上级的精神资本如使命感、核心价值观等通过提高员工心理安全感对员工的主动行为有正向预测作用(顾建平 等, 2019)。因此,本研究整合了上级工作场所精神性和下级工作场所精神性(彭坚 等, 2019),探讨上下级工作场所精神性如何共同作用于主动行为,以及不同组合形式之间的影响差异。

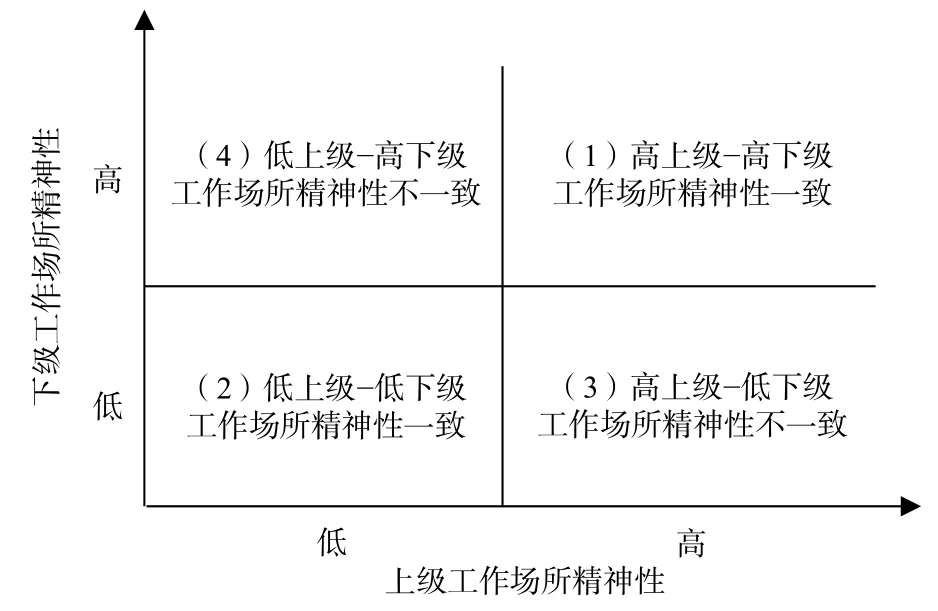

根据上下级匹配理论,上下级在价值观、个性特征、行为或心理等方面的兼容性越高,个体满意度将会更高,工作表现将会更好(刘光辉 等,2010)。下级工作场所精神性能够促进下级积极完成组织目标,表现出主动行为(陈园园, 高良谋,2021)。上级工作场所精神性会促使上级将精神性价值观表现在具体行为中(Pawar, 2014),有利于满足下级的精神性需求。作为一种个体内在精神性体验,工作场所精神性具有个体差异性,这种差异会在个体间形成不同的精神氛围,影响个体心理状态和行为(Fernandes Bella et al., 2018; Pawar,2009)。本研究根据上下级工作场所精神性的高低程度,形成如图1 所示的四种配对情况:(1)高上级-高下级;(2)低上级-低下级;(3)高上级-低下级;(4)低上级-高下级。

图1 上下级工作场所精神性的匹配情况

在一致情况下,工作场所精神性存在“高上级-高下级”与“低上级-低下级”两种匹配情形。工作场所精神性有利于个体的行动、认知和精神相互协调,同时也为个体提供了一种与他人和组织的联系感,以及工作意义感(Ashmos &Duchon, 2000)。这有利于激励个体获得内在动机,对工作产生兴趣和投入,产生更多的主动行为(Afsar et al., 2016)。同时,具有高工作场所精神性的上级会对下级采取精神型领导行为,进而影响下级的工作表现(Pawar, 2014)。因此,当上级具有高工作场所精神性时,上级能够认识到下级的精神需求并提供精神支持,进而与高工作场所精神性的下级产生积极互动和精神共鸣,激发更多的主动行为。而低工作场所精神性的下级和上级之间则无法产生联系感和信任感,很难在工作中产生有意义的主动行为。基于此,本研究提出假设1:在工作场所精神性一致情况下,与“低上级-低下级”工作场所精神性相比,当上下级工作场所精神性均高时,下级会表现出更多的主动行为。

在不一致情况下,工作场所精神性存在“高上级-低下级”与“低上级-高下级”两种匹配情形。由于上下级的精神性需要处于不平衡的状态,这种状态可能会导致冲突,进而影响下级的心理和行为。Hill 和Smith(2003)指出精神性是主观的、个体的,并且以情感为导向,因而在上级工作场所精神性和下级工作场所精神性不一致情况下,“低上级-高下级”工作场所精神性比“高上级-低下级”工作场所精神性更能促进下级的主动行为。对于低工作场所精神性的下级来说,没有精神需求和精神动力的下级很难感受到领导者激励的力量。因此,上级的高工作场所精神性并不起激励和模范作用,下级在工作中很少表现主动行为。相比而言,在“低上级-高下级”工作场所精神性不一致情况下,虽然上级不能为下级提供精神支持以满足其精神需求,但是下级具备加强自身内在动机的能力(Pouragha et al.,2022)。高工作场所精神性的下级能够在内部动机的激励下实现工作和精神性的融合,有动力找到自己的精神自我和基于精神价值观的工作,从而激发对组织更高的依恋(Jeon & Choi, 2021),更有可能表现出主动行为(李欣玲 等, 2018)。基于此,本研究提出假设2:在工作场所精神性不一致情况下,与“高上级-低下级”工作场所精神性相比,当下级工作场所精神性高于上级时,下级会在工作中表现出更多的主动行为。

2 研究方法

2.1 被试

本研究采用“领导者-员工”匹配的问卷调查方法收集数据,员工问卷包括下级工作场所精神性和主动行为的测量,领导者问卷包括上级工作场所精神性的测量。本研究发放领导者-员工问卷共300 份,回收240 份,经筛选得到有效匹配的领导者问卷107 份,有效员工问卷129 份,问卷有效回收率为78.67%。领导者样本中,男性占72.90%,女性占27.10%;25 岁及以下的占4.67%,26~35岁的占39.25%,36~45 岁的占45.79%,46 岁及以上的占10.28%。员工样本中,男性占54.26%,女性占45.74%;25 岁及以下的占37.21%,26~35 岁的占41.09%,36~45 岁的占17.05%,46 岁及以上的占4.65%。

2.2 研究工具

2.2.1 工作场所精神性问卷

对上级和下级工作场所精神性的测量均采用Milliman 等人(2003)开发的工作场所精神性问卷,包括3个维度21 项条目:工作意义感(6 项)、团体感(7 项)、与组织价值观一致(8 项)。该问卷采用Likert 5 点评分法,从1 表示“非常不符合”到5 表示“非常符合”。本研究中,上级工作场所精神性的Cronbach’s α 系数为0.93,下级工作场所精神性的Cronbach’s α 系数为0.94。

2.2.2 主动行为问卷

采用Griffin 等人(2007)编制的主动行为问卷测量主动行为,包括9 项条目,由员工自评,分为个人、团体、组织3个水平,由被试反映在过去的一个月中出现所描述的主动行为频率有多高。该问卷采用Likert 5 点评分法,从1 表示“非常不符合”到5 表示“非常符合”。本研究中,主动行为的Cronbach’s α 系数为0.93。

2.3 数据处理

本研究首先运用Mplus7.4 进行验证性因子分析,采用SPSS24.0 进行描述性统计和皮尔逊积差相关分析。其次,多项式回归(p o l y n o m i a l regressions)和响应面分析(response surface analysis)如下:第一,本研究在对上级工作场所精神性和下级工作场所精神性进行均值中心化(grand-mean centering)的基础上(Tsai et al.,2022),进一步计算了二者的平方项和乘积项,以减少潜在的多重共线性问题;第二,通过SPSS 24.0 计算多项式的回归系数及显著性;第三,RSA 是用于响应面分析的SPSS 插件,本研究使用RSA 3.0.30 来计算特征线的斜率和曲率,通过Bootstrap 法重复抽样5000 次估计复合系数的95%置信区间;第四,本研究采用Edwards个人网站中提供的E x c e l 表格绘制了响应面三维图(http://public.kenan-flagler.unc.edu/faculty/edwardsj/downloads.htm)。

3 结果

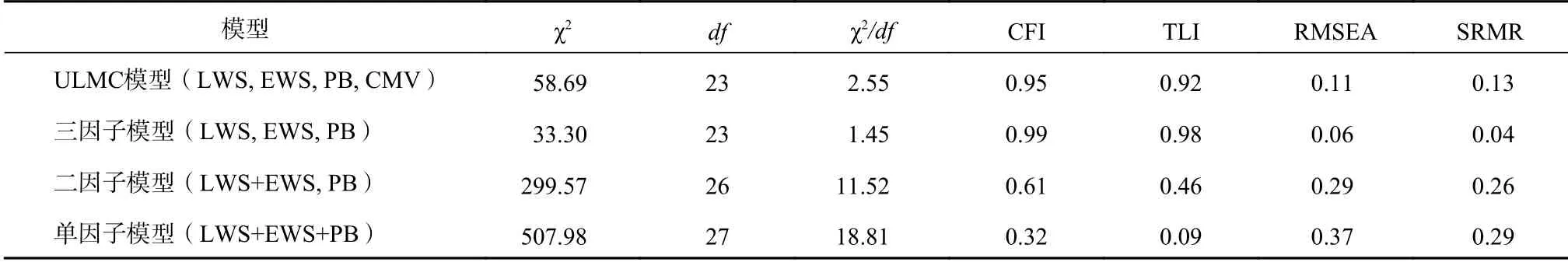

3.1 区分效度检验

由于研究中核心变量的测量题项较多,大量需要估计的参数可能会导致标准误增加。因此,本研究根据维度对变量进行打包处理,每个变量的测量题项均根据维度打成三个包(吴艳, 温忠麟,2011)。数据打包完成后,本研究采用Mplus7.4 进行验证性因子分析,结果如表1 所示。三因子模型的拟合指数(χ2=33.30, CFI=0.99, TLI=0.98,RMSEA=0.06, SRMR=0.04)不仅达到了认可标准,并且明显优于其他两个模型。因此,本研究所测变量具有良好的区分效度。

表1 验证性因子分析结果

3.2 共同方法偏差检验

由于研究变量的数据收集均采用了问卷调查法,可能会产生共同方法偏差。因此,本研究首先通过Harman 单因素方差分析来进行检验,结果表明特征根大于1 的因子总变异量为71.31%,其中第一个因子解释了总变异量的28.64%,未超过40%并且不超过总变异量的一半。其次,本研究还通过控制未测量的潜在方法因子(controlling for the effects of an unmeasured latent methods factor,ULMC)检验了共同方法偏差,在原有三因子模型的基础上将所有项目作为方法因子的指标,建立了共同方法因子(汤丹丹, 温忠麟, 2020)。结果如表1 所示,在三因子模型的基础上加入共同方法因子后,模型的拟合程度并未得到改善,进一步说明本研究所涉及的共同方法偏差问题不严重。

3.3 描述性统计分析

表2 是本研究所用到的各变量的平均值、标准差和变量间的相关系数。结果表明,下级工作场所精神性与上级工作场所精神性(r=0.27,p<0.01)、主动行为正相关(r=0.70,p< 0.01)。

3.4 上下级工作场所精神性匹配对主动行为的直接影响

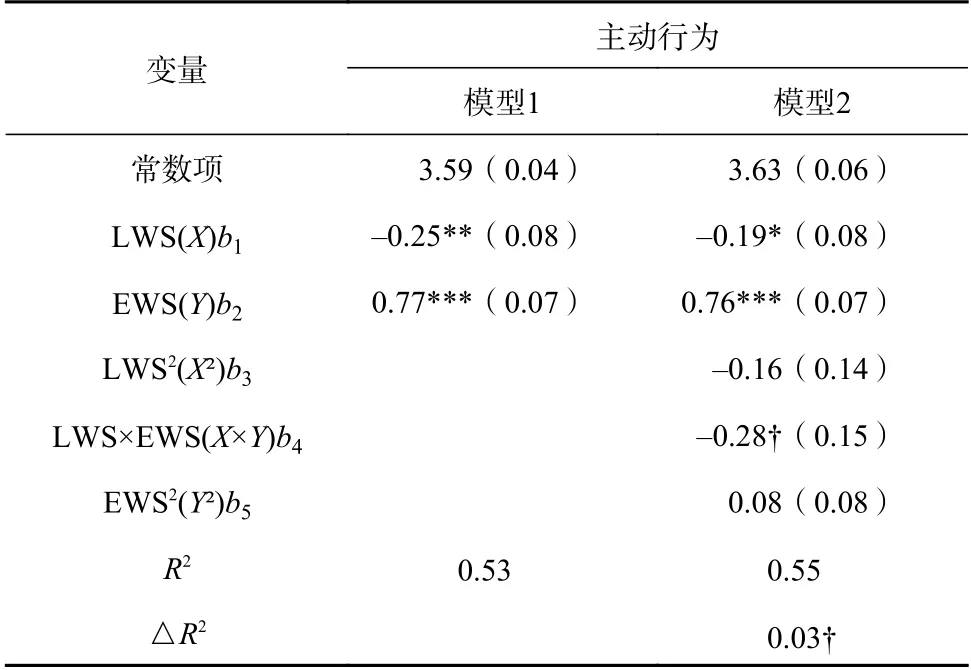

本研究首先分析样本匹配一致和不一致的占比情况,分别计算出上级和下级工作场所精神性的标准分数,再计算两个变量标准分数的差值,将大于半个标准差的归为不一致样本,小于或等于半个标准差的归为一致样本(Fleenor et al.,1996)。结果显示,上下级工作场所精神性的不一致样本占73.60%,多于上下级工作场所精神性一致样本,因此可以进行下一步的多项式回归分析。由表3 可以看出,模型2 相较于模型1 增加的解释量处于边缘显著水平(△R2=0.03,p=0.052),参考以往研究,在多项式回归中允许存在p<0.1 的情况(李树文, 罗瑾琏, 2020),因此ΔR2的显著性小于0.1 时仍可以进行多项式回归和响应面分析(Matta et al., 2015)。

表3 上下级工作场所精神性匹配对下级主动行为的多项式回归分析

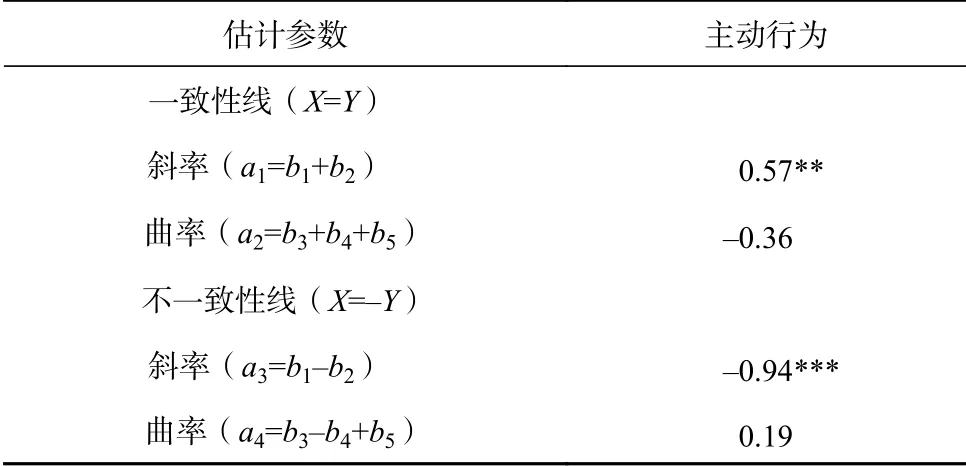

响应面分析结果如表4 所示,响应面沿着一致性线(X=Y)的斜率a1=0.57,95%CI[0.35,0.78]不包含0,说明“高上级-高下级”比“低上级-低下级”表现更多的主动行为。此外,曲率a2=-0.36,95%CI[-0.72, -0.06]不包含0,表明当上下级的工作场所精神性一致时,下级主动行为随着上下级工作场所精神性一致程度的增高,呈现倒U 型发展趋势,即下级主动行为先增加后降低,假设1 未完全得到验证。

表4 响应面系数检验

响应面沿着不一致性线(X=-Y)的斜率a3=-0.94,95%CI[-1.16, -0.72]不包含0,这说明不一致情况下,当上级工作场所精神性高于下级工作场所精神性时,随着一致性降低,下级主动行为逐渐减少;当上级工作场所精神性低于下级工作场所精神性时,随着一致性降低,下级主动行为逐渐增多。同时,响应面沿着不一致性线(X=-Y)的曲率a4=0.19,95%CI[-0.34, 0.71]包含0,说明响应面沿不一致性方向近乎是个平面。换言之,与“高上级-低下级”相比,当下级工作场所精神性高于上级工作场所精神性时,下级表现出的主动行为更多,假设2 得到支持。

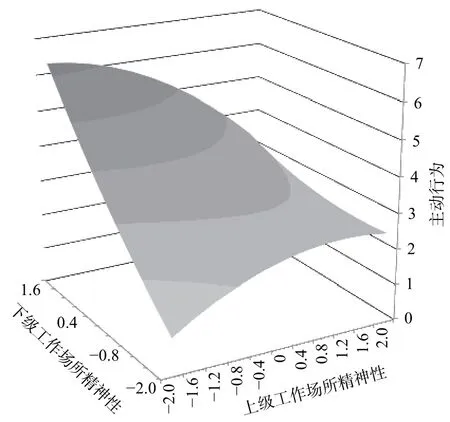

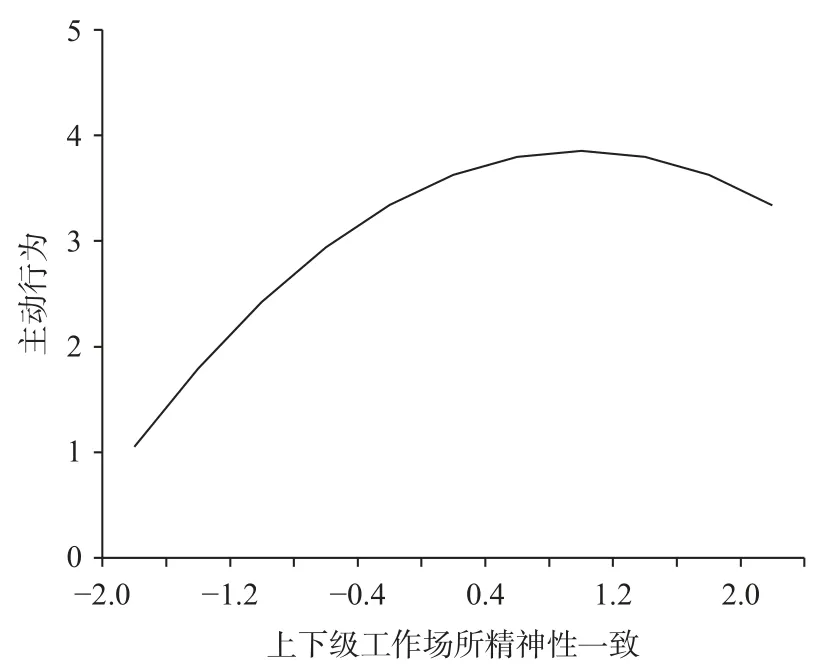

为了更直观地表示上下级工作场所精神性与下级主动行为之间的关系,本研究进一步以上级工作场所精神性为X 轴,以下级工作场所精神性为Y 轴,以主动行为为Z 轴,绘制响应面的三维图形,不一致性线从底面左角延伸到后角,一致性线从底面前角延伸到后角。从图2 可以看出,下级主动行为在左角灰度较深位置(低上级-高下级)时更高,且后角位置(高上级-高下级)的下级主动行为要高于前角位置(低上级-低下级)。在此基础上,为了更清晰地呈现上下级工作场所精神性一致情况下的一致程度与下级工作主动性的倒U 型关系,绘制了一致性线投射在响应面上的曲线,如图3 所示。上下级工作场所精神性一致情况下,下级的主动行为先随着上下级工作场所精神性一致程度的上升而上升,在达到极值点后下降。

图2 上下级工作场所精神性匹配对主动行为的影响

图3 上下级工作场所精神性一致程度对主动行为的影响

4 讨论

本研究发现,在一致情况下,上下级工作场所精神一致性程度与下级主动行为存在倒U 型关系,当一致程度从“低上级-低下级”向“高上级-高下级”趋近时,下级主动行为会经历先增加后减少的变化过程。这一结果与以往研究不完全一致,与“低上级-低下级”一致相比,“高上级-高下级”一致的确能够为下级带来更多的积极影响(程垦, 林英晖, 2017),但并未达到最佳水平。当上下级特征处于最佳程度的一致性时,下级才会表现出更多的主动行为。这可能是因为工作场所精神性反映了个体的独特心理体验(王明辉 等,2009),这种个体独特性可能会导致在一致情况下,上下级的工作场所精神性仍存在个体差异。而高水平的工作场所精神性可能会使这种差异更加明显,不利于下级表现出主动行为。因此,找到上下级工作场所精神性一致的最佳程度才能充分发挥工作场所精神性的积极作用,促使下级表现更多的主动行为。

本研究还发现,在不一致情况下,当不一致程度从“高上级-低下级”向“低上级-高下级”趋近时,下级的主动行为逐渐提高。以往研究也表明在不一致的情况下,下级工作行为受到自身特征影响(Zhang et al., 2012)。究其原因,一方面是因为相较于情境因素(即上级工作场所精神性),个体的动机状态才是影响主动行为的主要因素(Parker et al., 2010);另一方面本研究关注个体层面的工作场所精神性,个体价值观和意义体系的差别可能会导致上下级的工作场所精神性之间存在差异(王明辉 等, 2009),因此不能实现完全的“一致性”。

本研究突破了以往仅通过单边视角对工作场所精神性研究的局限,将研究视角扩展至“上下级”的双边视角,不仅证实了工作场所精神性在促进主动行为过程中的重要性,还进一步明确了上下级二元关系中高下级工作场所精神性是促进主动行为的重要条件。这说明上级的积极特质并不一定会得到下级的积极回应,只有当下级自身具有较高的能力和较强的心理特征时,才能产生较好的结果(祝振兵 等, 2017)。本研究还探讨了在一致情况下,下级主动行为会因为上下级工作场所精神性的匹配程度不同而呈现出倒U 型变化趋势,存在最佳一致性程度;在不一致情况下,主动行为呈非对称性,这揭示了在工作场所精神性匹配研究中,区分“高上级-低下级”和“低上级-高下级”两种情况的必要性。这些探讨能够详细解释上下级工作场所精神性如何影响下级主动行为,不仅有助于拓宽对工作场所精神性与主动行为关系的认识,也为后续对工作场所精神性的相关研究提供了一定的 启示。

正所谓“上下同欲者胜”,一些组织已经开始进行精神性实践,把精神性融入到组织文化和管理中,以保持组织的精神活力。工作场所精神性作为个人的一种资源可以诱导内在动机和工作重塑,进而提高工作绩效(Moon et al., 2020)。因此,组织管理者可以通过培养工作场所精神性,从内在精神性满足因素上对员工采取激励性措施,为员工实施主动行为提供资源和情感支持,增加感情承诺,进而提高工作主动性。

本研究发现员工在不同匹配状态下会有差异化表现,一方面有助于组织管理者重视上下级匹配的重要地位,采取措施实现上下级工作场所精神性的最佳一致性,另一方面,也应认识到组织中上下级工作场所精神性之间存在不一致,可以通过观察领导者和员工的工作状态来进行一致性评估,根据评估结果进行团队结构或个人状态的调整。

本研究仍存在一些不足。首先,本研究属于横断研究,仅在单一时间点对变量进行了一次性测量,无法捕捉到变量在时间维度上的变化。未来研究可以通过追踪研究设计来探讨变量的动态变化过程(刘源, 2021)。其次,本研究没有充分考虑到工作场所精神性的系统性特征,只关注了上下级之间的互动,未来研究应该继续明确工作场所精神性的层次结构,关注个体、团队和组织等多元主体间的互动,开展整合式研究来解释工作场所精神性的影响(崔遵康 等, 2022)。最后,尽管工作场所精神性已经是普遍现象,但是由于文化和制度差异可能会使精神性结构有所区别,未来可以开展跨行业、跨文化研究,增进对工作场所精神性的了解。

5 结论

在上级工作场所精神性与下级工作场所精神性匹配趋于一致时,上下级工作场所精神性一致程度与下级主动行为呈倒U 型关系;在上级工作场所精神性与下级工作场所精神性匹配趋于不一致时,“低上级-高下级”的下级主动行为多于“高上级-低下级”。