沉醉铜炉一缕香

雷虎 阮传菊

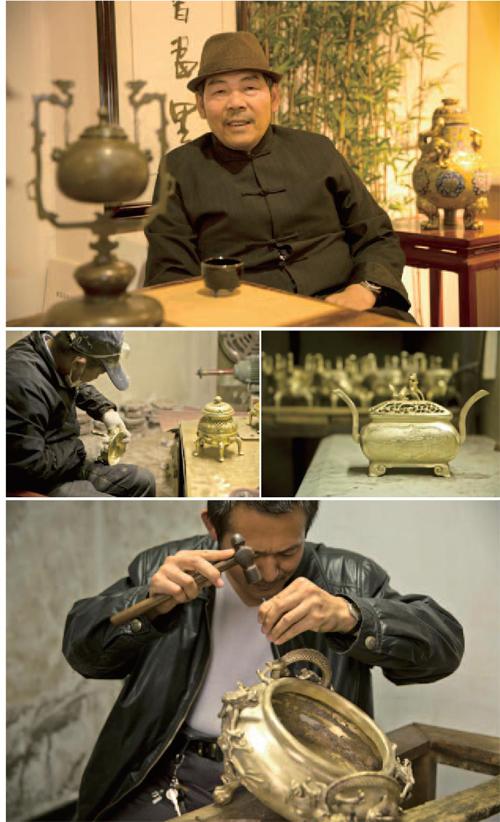

从研究古籍到仿制的铜炉被古董商人认可,陈巧生用了十年;而从仿制宣德炉成功,到走出宣德炉的桎梏,打造出被马未都誉为“古有宣德炉,今有巧生炉”的陈氏风格铜炉,他又用了三十年。

“请您寻出家传的霉绿斑斓的铜香炉,点上一炉沉香屑……您这一炉沉香屑点完了,我的故事也该完了。”这是张爱玲的小说《沉香屑·第一炉香》的开篇。相信很多人第一次听说沉香,都和我一样,是在张爱玲的小说中——在绝大多数人眼中,香要么是夏天熏蚊子用的大杀器,要么是寺庙中拜佛的道具,点一炉沉香屑听故事的场景已经如同那氤氲的轻烟,消失在历史的长河中。

城市边缘铜炉馆

我们要拜访的铜炉艺人,属于苏州历史上赫赫有名的“相城十绝”中黄桥铜器的范畴。车辆最终在一片道路宽阔的工业园区停下。一开车门,“陈巧生铜炉博物馆”的指示牌就标明了方向。走进藏身在现代建筑中的陈巧生铜炉博物馆,只见一位身材高大、着黑布衣、戴灰毡帽的老者正站在博物馆门口朝一队西装革履者挥手告别。

互相通报姓名后,陈巧生直接把我领进博物馆中他的办公室。他掀开红木案台上的香炉盖,往香炉里加入一块沉香片后盖上。待香炉中一缕青烟升起后,他才深吸了一口气说:“我和铜炉的故事得从1911年,我爷爷陈俊青划着小船从南通沿山塘河从阊门进苏州城开始……”

这一年,是清王朝的末年。对精英们来说,时代开始风起云涌。但是对于铜匠陈俊青说,生活依然是柴米油盐。为了生计,他包了一条乌篷船,带着新婚的妻子,载着铁锤、风箱等营生工具从南通出发,到苏南沿河卖艺。每到河流交汇处的市镇,他就把船泊在码头边,挑着工具沿街叫卖,希望有人能够打制取暖用的铜手炉和汤婆子。

陈俊青对自己的手艺很自信,因为他在南通一家铜铺当学徒,学了一手打铜手炉的好手艺,博得了“铜一锤”的名号。他打的铜手炉,炉中放进红木炭,手炉外壁却不会烫手,还能持续不断放热。这样的上品手炉向来是大户人家嫁女时必备的嫁妆。

陈俊青划着乌篷船继续向南行驶,直到抵达苏州城,他们才停下桨来。夫妇俩在阊门内的河沿街上岸,妻子拆了一条被褥做了两个幌子,在每条幌子上各绣了四个大字“陈氏铜坊”。一条幌子挂在铜坊门口招徕本地客户,一条插在乌篷船上继续在苏州城的小桥流水间穿梭。

三朝三代一铜坊

在沿河街定居后,陈氏铜坊的主打产品依旧是防寒的铜手炉和汤婆子。但是因为陈氏铜坊开张时,江南的冬天已经接近尾声,来订制防寒器的客户并不多。冬去春来,天气暖和起来了,陈氏铜坊的生意越发冷清了。陈俊青“心忧炉贱愿天寒”,但也无计可施,百无聊赖之际只得拿出一枚在南通做学徒时打造的铜盒把玩。这时铜坊里走进几个摇着折扇的书生,他们对铜坊的铜手炉、汤婆子、铜盆、锅铲都毫无兴趣,当看到陈俊青手上把玩的铜盒时开始眼睛放光,竟愿意出五两银子收购。五两银子对大户人家算不得什么,但是却抵得上陈铜匠家两个月的花销。

妻子心动欲卖之,但陈俊青死活不从,因为这只铜盒是陈俊青在南通当学徒时,依古书形制打造的器物,名为印香熏。陈俊青将其带在身边,不为焚香雅事,只为对家乡留个念想。

书生虽然对印香熏情有独钟,但却不夺人所爱,只嘱托陈俊青再打造一个,便甩下五两银子,摇扇出门而去。从此,陈氏铜坊便开始借着印香熏,从打造生活铜器开始向打造文玩铜器转变。

1925年,陈俊青的儿子陈如刚出生,待儿子渐渐长大,陈俊青多了一个帮手,陈氏铜坊越发兴旺了。几十年间,陈氏父子一心只铸铜香炉,慢慢陈氏铜坊从一条来苏州讨生活的乌篷船发展成沿河街首屈一指的铜号。

直到1956年,公私合营的浪潮开始席卷全国,陈如刚关闭了父亲开创的铜坊。在陈氏铜坊关闭一年后,陈氏铜坊的第三代传人降生了。如陈如刚所愿,是个男孩,取名为陈巧生。

“不知父亲是说我出生得太巧了,儿子不用做铜匠了;还是说铜坊关得太巧了,刚一关儿子便出世了!”

从宣德炉到巧生炉

我以为陈巧生会再在香炉中放进沉香屑,讲自己的故事。但他却示意我起身,要带我去他的铜炉作坊。路上,他讲起自己的故事:“我记事后,陈家的铜炉坊没了,但是陳家依然给集体做铜匠。我像祖父一样挑着铁锤和风箱走街串巷。给别人打铜器时,我从不收别人的手工费。每打一件四斤重的铜器,我收他们四斤半铜,多收的半斤作为损耗也算我的人工。几年打铜下来竟然积攒了数目可观的铜。我就在父亲的指导下偷偷打造一些铜制小玩艺,陈家祖传的手艺就是这样学会的。”

走进大院后,一位师傅正在往煤窑里面添煤,而窑内正在炼铜水。楼厅口的两位年轻人正修理打磨铜胎。他们在做的事,就是用纯手工的方法仿制宣德炉。捕捉到我听到“仿制”二字时鄙夷的神情,陈巧生会心一笑:“仿宣德炉,我用了四十年时间,到现在还不敢说完全仿制成功。如果能够把宣德炉仿制得形神兼备,我此生就知足了!”

陈巧生带我走进一间车间,开始以实物为例开始讲他仿宣德炉的经历:

自清末之后,承载了祭祀礼仪和香道文化的宣德炉,不仅在工艺上早已失传,甚至文化上也出现了断代。“记得我第一次看到宣德炉的造型是在20世纪70年代,一位古董商人拿着一个铜炉,问我能不能打造。这时我才知道世界上原来还有这样别致的铜炉。我当时年少气盛,说能仿,但是真正仔细研究了这铜炉后,我就没底气了。宣德炉可是皇家设计款式,招集全国能工巧匠打造的一款代表国家科技、文化和审美品位的器物,岂是说仿就能仿的?”

陈巧生边说边领我走进一个车间。车间各种造型的模型摆了一地。“这是制作铜炉用的蜡模。我先研究了几年古籍才搞清楚明清铜炉制作有陶范法和失蜡法两种。其中,失蜡法更先进,主要用来制造复杂的器型。”

“所谓失蜡法,就是用蜡和泥粉、炭末等先做成一个有三层铸模的坯胎。内外两层为坚实的模骨,内层为蜡坯。加热后,让内层的蜡坯融化流出形成空坯,然后往坯内灌入1600摄氏度的铜水,待铜水冷却后,就形成了铜炉粗坯。粗坯形成后,再经过修器打磨、皮壳着色等工序,铜炉就成型了。”说起来简单,实际上,一个铜炉从制作模骨到皮壳着色,短则三个月,长则一两年时间。而陈巧生从第一次看到宣德炉后,从研究古籍到在家建起小柴窑,几乎足不出户地捣鼓了十年,仿制的铜炉才被古董商人承认。自那以后,来自港台的玩家挤破了家门。而从仿制宣德炉成功,到走出宣德炉的桎梏,打造出被马未都誉为“古有宣德炉,今有巧生炉”的陈氏风格铜炉,他又用了三十年。

参观完铜炉作坊后,我们又回到陈巧生铜炉博物馆。博物馆内陈列品有各朝各代的铜炉,从汉代博山炉到明代宣德炉应有尽有。这些展品,除了几件是陈巧生收集来的真品外,其他都是自己仿制的。

2400平方米的博物馆,陈巧生不但每年掏出两百多万元维护,还需要耗费自己不少的时间。博物馆地处苏州城边缘,每天来观炉闻香者没有几个。我问他值不值?他说这不是值不值的问题。他不仅仅要建铜炉博物馆还原铜炉的历史,还要拍电影,把制炉人的苦乐辛酸展示给世人。

(编辑 宦菁 huanjing0511@sohu.com)