幼儿时期校园欺凌现象的思考

——责任承担理念介入

王洪泽 庄濮玉

本文所指幼儿时期是幼儿园时期和小学低年级阶段,主要为十周岁以下的未成年。这群孩子心智正处在发育时期、是非观的主要形成期。学校教育和家庭教育对其影响极其深远,在这个阶段不能正确引导孩子价值观和矫正其行为,势必给孩子未来教育带来阻力甚至引发不可挽救恶果。

1 关于幼儿时期校园欺凌的一些概念

1.1 “师生”中心派与“校园”中心派

学者们在理论上将校园欺凌(校园暴力)的概念界定为两种模式:以“师生”为中心和以“校园”为中心。[1]简单来说,“师生”中心模式主要是考虑行为实施主体来自师生,承受多为主体为学生。而“校园”中心说关注在行为发生的地域范围,即以校园内和校园周边发生的对学生身心健康、学校秩序等侵害的行为。可推导出,学者们对校园欺凌(校园暴力)的定义主要在于对象和地点的界定。

1.2 校园暴力与校园欺凌

关于校园暴力的定义,尚无官方说明,学术界亦无统一的表述,但是中美对“暴力”的理解不太一样。美国疾病控制中心认为暴力是个体施加的威胁性或实质性的躯体力量。可见这一定义未将使用语言手段,或者造成精神上、心理的伤害行为列入暴力的范围。[10]而国内学者对于“校园暴力”这一概念,多描述为发生在校园害他人身心健康的暴力事件。例如吉林省教育科学院申寅子认为:校园暴力行为是对受害学生或教师构成心理问题,影响其身心健康,甚至是影响其人格发展。还有学者张旺认为“校园暴力是发生在校园内外、施加于学校成员(既包括老师又包括学生)的能导致身体和心理伤害的行为。”

关于校园欺凌的内涵则更加没有形成共识,甚至有些学者将校园欺凌和校园暴力划等号,如学者张旺指出:校园暴力主要是指在校园里发生的暴力事件。包括学生之间、师生之间的暴力行为以及对学校的破坏行为。暴力行为不仅止于肢体行为所造成的伤害,也包括了其它行为。例如:语言伤害、被强迫做自己不喜欢的事、被故意陷害致造成生理、心理的伤害等。但也有学者认为校园暴力与校园欺凌还是有区别的,如学者申寅子校园欺凌是指同学中强者欺负弱小的行为[2]。校园欺凌多发生在中小学,欺凌过程蕴藏着一个复杂的互动状态。校园暴力行为中包含校园欺凌行为,两者之间存在着紧密的联系。校园欺凌是校园暴力的萌芽状态。本文观点与申寅子相近,校园欺凌是指表现为行为人“以大欺小”的动机,使用语言讥讽、逼迫行为等暴力程度较弱、多为精神侵害的行为,具有单向性。行为主体除学生外,也包括教师,承受者为弱势一方。

“校园”指代行为发生地点,学者们亦有争议,可分为两大派别以“师生”为中心和以“校园”为中心。争议点主要在对“欺凌”和“暴力”的理解上。“欺凌”偏重于“欺负、凌辱”,因此常见于非肢体行为的“以大欺小”、“孤立”、“侮辱”,“恶意捉弄”等行为。“暴力”则偏重于肢体冲突、激烈语言侮辱等。本文拟提出法律思考的是幼儿时期“欺凌“行为,对于”暴力“行为则不在此讨论。

1.3 校园软暴力与校园欺凌

校园软暴力的内涵描述中,对软暴力行为解释大致相同:危害或妨碍儿童情绪或智力发展,对儿童自尊心造成损害的长期的重复行为或态度,最常见的形式是辱骂或贬低儿童的人格。但是实施主体界定有所不同,有主张实施主体只为教师的,如学者栗冬丽等[4]。而学者王培席则认为校园内实施能够对儿童自尊心造成损害的长期的重复行为或态度的行为的主体都是实施主体,那么也包括学生本身。[3]

从行为描述上看,校园欺凌和校园软暴力有相近之处,均以“欺“”辱”影响人格心理健康为主要影响。但是校园欺凌还包括了一些非语言行为,如“孤立、排挤”等行为,而校园软暴力则不包括,同时大部分学者认为幼儿教师是校园软暴力的实施主体,而校园欺凌则不受此限制,也包括学生作为实施主体。

2 幼儿时期校园欺凌的具体类型

对校园欺凌分类,需要明确分类标准。目前学界有根据主体要素划分,如教师对学生、学生对学生等。根据动机不同划分,如“好恶好勇心理”等、“索利型”。根据欺凌内容划分,如“抢夺财务”、“人际关系方面的排挤同侪”等。本文目的在于对校园欺凌提出法律思考,为便于提出解决方案,因此有针对性的根据主体要素划分选取两类。

2.1 教师对学生

此类型表现为在校教师(社会教育机构也包括在内)对所任教的学生实施的欺凌行为,主要欺凌内容有“语言侮辱”、“忽视”、“侵犯隐私权”等。

2.2 学生对学生

此类型表现为在校学生对同学实施的欺凌行为,欺凌内容相对复杂:以肢体行为表现如推搡、抢夺财物;有人际关系方面的排挤同侪、散播谣言;有言语行为表现如讥笑、谩骂、言语刺伤、取绰号、威胁恐吓;有性方面的如取笑性取向、取笑性征、性骚扰、性侵害;反击型,如受虐后反击欺负他的人或受虐后欺负比他更弱势的人,其他类型如盗取密码获得他人隐私。[8]

3 幼儿时期校园欺凌行为应及时予以法律规制的原因

3.1 保证儿童心智健康成长的内在要求

儿童的心智发展一方面受自身基因决定,另一方面来自外界影响。对儿童来说主要是家庭与学校。而学生大部分人际交互是在校园与师生度过,一个良好的师生环境对儿童成长至关重要。同时这个年龄段的孩子对教师、同伴、家长的行为学习能力较强。当身边发生某些失当行为时,他们很难独立辨别,此时教师、家长不加以正确引导,则会造成儿童是非观混乱、以致自身行为适当。如浙江某县4 名10 岁小学生认为班主任老师对行为失当同学处罚过轻,决定自己代为执行“正义”,将有偷窃行为的同学关在废弃房屋内并用烟台烫伤其身体。这个案件整体反映了教师引导的重要性,稍有不慎则引发严重恶性校园暴力。与此同时,随着社会的发展,网络游戏、影视作品也在潜移默化地影响着小学生的行为。[9]

3.2 尚处于认知混乱的两方群体仍需辅导

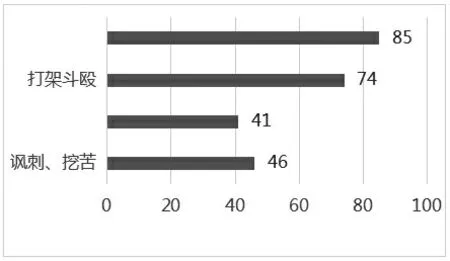

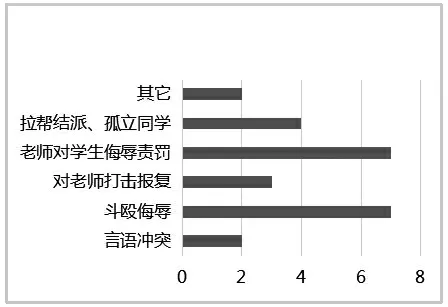

研究者将校园欺凌粗浅的分为身体暴力和心理暴力两大类,进行了小学(海宁市某小学4 个低年级班级)实地调查,结果另人意外。相较于体罚、打逗、辱骂在校园暴力的地位,孤立、挑拨等轻微暴力被严重忽视。从调查结果反馈来看,教育者认为自身具有一定的惩戒权,批评即教育的一种方式。对学生适当的诸如罚站、打扫卫生是正常的矫正学生失范行为的手段。同时诸如:“某某,全班都在认真听讲,就你一人交头接耳影响学习,你学习差还拖累其他同学”等类似内容亦是正常批评手段。这点让研究者十分担忧。惩戒权实施时应需要慎重,涉及“侮辱、孤立”则有暴力之嫌。对学生和家长的调研来看,家长认知与当前研究亦有偏差。大部分学生认为精神暴力,如挑拨同学关系、孤立学生等为不能称之为校园暴力,家长在这方面则表现好一些,但也是单纯的对来自教师“语言攻击”较为敏感。另外研究者还发现参加调查的学生首先对“暴力“与“欺凌”不能区分,这可能与学生的认知水平有关,学生年纪尚小不能清晰全面地认知精神暴力,同时也反映出学校对校园暴力的讲解还有很多工作可以做。

3.3 “家长式”思想难辞其咎

长期以来,社会弥漫一种“家长式”思想,这种思想早期是政府为了保证弱民权益而展现的处事作风。然而这种思想下成长起来民众具有“政府、组织需要对我负责”的巨婴式心理。表现在教育领域即:学校教育应替代家庭教育,家长做“甩手掌柜“,孩子没有教育好,学校教师失职。当教育界认识到家庭教育是教育不可或缺一部分时,为时已晚。家长们始终认为”孩子进入学校,就是学校、教师的事,教育与自己无关。“殊不知家长对孩子行为失当不做恰当惩戒、引导,甚至是宠溺、放任,则是滋长失当行为的温床,给学校教育带来极大的阻力。

而“家长式“思想对教育机构的影响则是:受教育者是教育者的附属品,受教育者必须无条件地服从。在教育者看来教育的本质是同化个体适应社会,教育的价值在于社会需求,忽略了个体的价值需要,这样导致受教育者的自主性被严重地忽视[6]。在国家三令五申下,体罚学生时代已经远去,软暴力成为替代体罚成为教育者新型惩戒武器,为的就是成就“社会需求”。

图1 学生对校园暴力范围的认知

图2 家长对校园暴力的认知

4 幼儿时期校园欺凌治理——责任承担理念介入

恩格斯在论述历史的创造过程时指出“历史是不以我们的个人意志为转移的,而是无数力的平行四边形形成的合力的结果。”[7]解决校园暴力需要的无数力的合力:个人、家庭(家长)、学校、政府等多方合力。为了避免“责任摊薄”心理:即未明确到具体责任人而导致干预、疏导机制无法落实、人人有责变成人人退缩再到人人无责的“怪圈”。因此责任承担理念对治理幼儿时期校园欺凌有至关重要作用。

4.1 教师惩戒权范围与内容法定化

废止教师惩戒权无异于因噎废食,教师在从事教育指引工作时,难免遇到调皮捣乱的孩子,对其进行正确的引导甚至是惩戒是有必要的。但是研究者发现从事教育工作的从业者大多为从校门到校门,即自己刚刚学业毕业就来教育小孩,而这些教育从业者又常常为“学霸”,否则也难以做到“学高为师,身正为范”。但是忽略了这些教育者缺乏教育经验、也缺乏对“差生”心理认同,加之自身性格等因素,行使惩戒权则会过度,对学生造成语言侮辱、排挤差生等超出惩戒权的欺凌行为。因此以教育职能部门牵头明确惩戒权范围与内容,开展培训学习、甚至在小学教师资格证考取中增设考题,帮助教育者落实责任。扭转教育者对“严师出高徒”错误理解,“严”是指教师在教学过程中严格要求学生的功课和为人处世准则,并不意味着教师可以使用侮辱或歧视行的语言批评学生。[10]

4.2 家庭教育的责任确定化

世界上最容易取得的资格就是家长资格,同时家长资格又无法衡量优劣。合格的家长与不合格的家长区分标准是什么,答案因人而异。任何人都不是天然会做父母的,均是在与孩子交互中学习、互相成就。正如前文所述在“家长式”思想的影响下,相当一部分家长对孩子的教育寄托于学校,尤其是社会底层家庭普遍认为家长对孩子保证吃穿住,学校负责教育即可。如果家长需要持证上岗,恐怕相当一部分家长要下岗。以往的学校需要家长予以配合主要在例行家长会和失范学生“请家长”两种方面。学校在呼吁家长配合学校教育的同时,家长也很迷茫:我该如何配合?因此考虑当下国情,在学校召开家长会之际,适当增加以“家长如何教育引导子女”为主题的学习,引导家长明确自身的教育职责。