萨珊浮雕所见阿胡拉·马兹达偶像的起源与观念*

孙武军

(西安建筑科技大学文学院)

阿胡拉·马兹达(Ahura Mazda)是古代伊朗宗教中大神(Great Divinity)的阿维斯塔语名称,随后被琐罗亚斯德教先知琐罗亚斯德宣扬为神主[1]。阿胡拉·马兹达有两种表现形式:象征图像[2]和人形图像(偶像)。阿胡拉·马兹达偶像与全为造型符号或由造型符号与人首、胸像组合出现的阿胡拉·马兹达象征图像不同,它是纯粹的、整个的人像。就目前考古资料来看,偶像形式的阿胡拉·马兹达未见于阿契美尼德王朝和帕提亚王朝[3],而集中出现在萨珊王朝摩崖浮雕的王权神授场景或钱币背面。

一、阿胡拉·马兹达偶像溯源

1. 阿契美尼德王朝及以前的王权神授浮雕

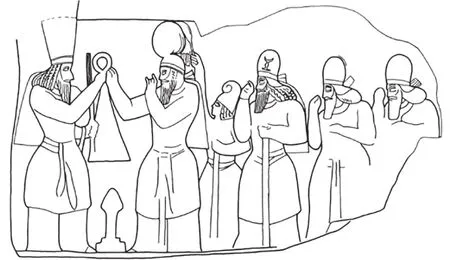

阿契美尼德王朝的王权神授并非完全独创,其最早代表即大流士一世贝希斯敦摩崖浮雕的宗教观念和图像表现明显来自卢卢比王国浮雕的影响。萨雷·普勒·扎哈勃(Sar-e Pol-e Zahab)摩崖浮雕约刻于公元前2000年左右,浮雕左侧是卢卢比国王安努巴尼尼,右侧是阿卡德战争女神伊什塔尔[4](图一),将二者连接起来的是他们脚下共踩的俘虏及伊什塔尔右手的圆环。此类王权神授图像在公元前2000年前后美索不达米亚浮雕和封印中广泛存在[5],说明卢卢比应是受到美索不达米亚影响,并转而传播到了阿契美尼德王朝,亦即从萨雷·普勒·扎哈勃传播到距离不远的贝希斯敦。

图一 萨雷·普勒·扎哈勃摩崖浮雕,左上为安努巴尼尼

阿契美尼德王朝贝希斯敦摩崖浮雕的王权神授场景可分为上下两部分,上部为阿胡拉·马兹达左手赐予代表王权的圆环,右手举起表示祝福[6](图二)。下部左起第三个人物是大流士一世,左手持弓,右手举起表示祝福与盟誓,左脚所踩仰躺并举起双臂的人物是篡位者穆护高默达。贝希斯敦铭文第1栏第11~12行载“大流士王说:靠阿胡拉·马兹达之佑,我成了国王。阿胡拉·马兹达赐予我王国。”[7]正是对王权神授浮雕的阐释。大流士一世如此强调其王权的合法性,可能与他取得统治权有些不明不白相关[8]。

图二 贝希斯敦摩崖浮雕,左三为大流士一世

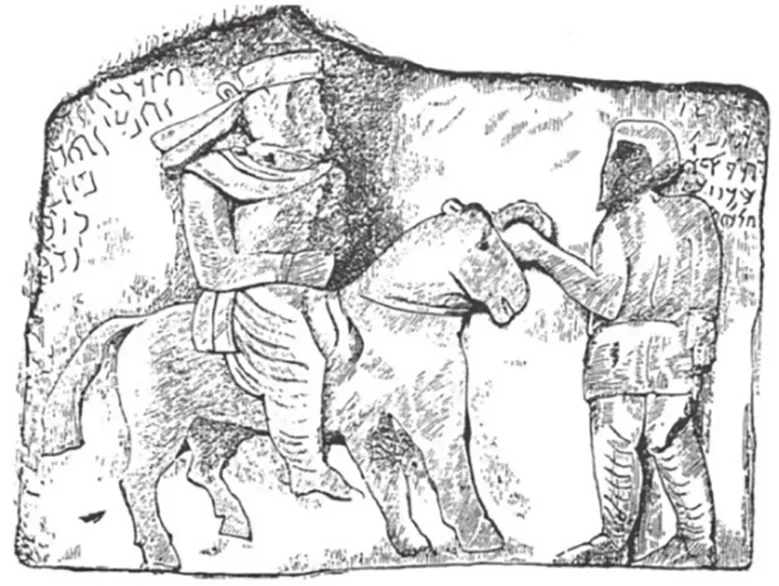

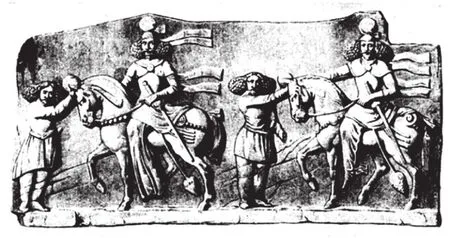

2. 帕提亚王朝的授权浮雕

帕提亚摩崖浮雕有3处为授权仪式。第1处授权仪式即萨雷·普勒·扎哈勃摩崖浮雕,浮雕由两个互相面对的人物组成,左侧骑马人物皇冠后有飘带,右侧站立人物手持圆环[9](图三)。两个人物头部后方均有铭文,左侧骑马人物旁铭文为“这是戈塔泽斯大帝自己的雕像,(我是)阿尔塔班大帝之子”[10]。戈塔泽斯即戈塔泽斯一世(Gotarzes I,公元前95~前90年在位),阿尔塔班即阿尔塔巴努斯一世(Artabanus I,公元前127~前124年在位)[11]。右侧站立人物旁铭文为“这是[…šrwn]的雕像,Mrw/bnkn督区的总督”[12]。结合铭文可知整个浮雕表现的是戈塔泽斯一世在向为其效力的Mrw/bnkn督区总督[…šrwn]授权。

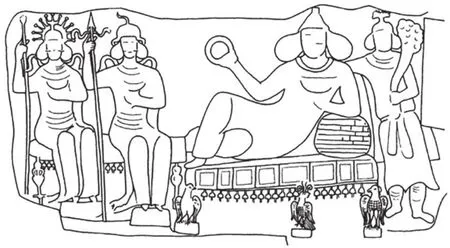

第2处授权仪式出现在帕提亚臣属国埃勒梅斯(Elymais)的唐依·萨尔瓦克(Tang-e Sarvak)山谷2号石块东北面[13](图四)。浮雕共有四个人物,中间斜躺在床榻靠着隐囊的国王左手执杯,右手持圆环,国王上方有四行铭文,铭文的前半部分应该是浮雕的文字描述,亨宁释读为“这是欧罗狄斯(四世)的雕像,继承王位,最高祭司贝尔·杜沙之子”,他还指出2号石块(亨宁标注为浮雕A)属于具有继承关系的两位帝王阿巴·巴斯(Abar-Bāsī,150年即位)和欧罗狄斯四世(Orodes IV,165~170年即位)[14]。阿巴·巴斯驾崩或被杀后,他的高级祭司贝尔·杜沙将他自己的儿子欧罗狄斯四世推向王位,贝尔自己为在他人看来是僭王的儿子,举行加冕仪式[15]。

图三 萨雷·普勒·扎哈勃摩崖浮雕,左一为戈塔泽斯一世

图四 唐依·萨尔瓦克山谷2号石块,左三为欧罗狄斯四世

第3处授权仪式出现在苏萨石碑上,石碑浅浮雕两个人物,左侧人物戴高冠,坐在格里芬支撑的御座上;右侧人物站立,两个人物的右手共同持一圆环(图五)[16]。石碑刻有两段铭文,第一段位于两个人物之间的圆环上方空白处;第二段铭文刻于石碑上缘及左右两缘上部。第一段铭文为“王中之王阿塔巴努斯(四世),(他是)王中之王沃洛加塞斯(五世)之子,(为)苏萨的总督卡瓦萨克建造了这块石碑”[17]。亨宁在第二段铭文中解读出一个精确时间,即215年9月14日,这也可能是石碑的雕刻时间。

比较帕提亚王朝三处授权场景,我们可初步得出以下结论:

第一、授权仪式的授予方很少或没有神祇参与。两处为帕提亚帝王授权于地方总督;一处的接权方为帕提亚臣属国国王,授权方依照图像看有可能为两位神祇,依照铭文为高级祭司。这种情况的出现与帕提亚王朝复杂的行政管理特点密切相关。由于帕提亚帝王“未能建立足够广泛的统治阶层的统一体,或者未能在游牧人征服的特殊环境中改变帕提亚政权创始时所确立的结构”,从而导致在皇室领地和由帝王任命的总督管辖地区之外,大片领土由臣属国组成[18]。授权仪式中帝王向总督授权正表明帕提亚帝王希望(实际往往很难)从政治上对所有地区的领土进行有效的直接控制。

图五 苏萨石碑,左一为阿塔巴努斯四世,左二为卡瓦萨克

第二、“爱希腊”情结[19]的产生、盛行与消亡及琐罗亚斯德教影响力的降低。虽然一般认为帕提亚文化不同程度的受到阿契美尼德王朝、希腊化的影响,特别是塞琉古王朝、罗马文化、皇室种族帕尔尼游牧人等传统影响,但最主要的还是来自希腊罗马文化与各地土著文化。从文献资料来看,帕提亚存在分别由帝王亲属和琐罗亚斯德教僧侣组成的两个皇家参议会,但后者影响力较小[20]。与阿契美尼德王朝相比,琐罗亚斯德教在帕提亚王朝的地位大大降低,虽然有个别帝王如沃洛加塞斯一世(Vologases I,52~78年在位)热衷于琐罗亚斯德教,但并未将该教列为国教。而忠于琐罗亚斯德教教义的穆护对帕提亚帝王开放的宗教态度并不赞成,“因此虽然琐罗亚斯德教信仰在伊朗不断发展,但在其信徒眼里,帕提亚国王们不啻是异教徒”[21]。

二、萨珊浮雕所见阿胡拉·马兹达偶像

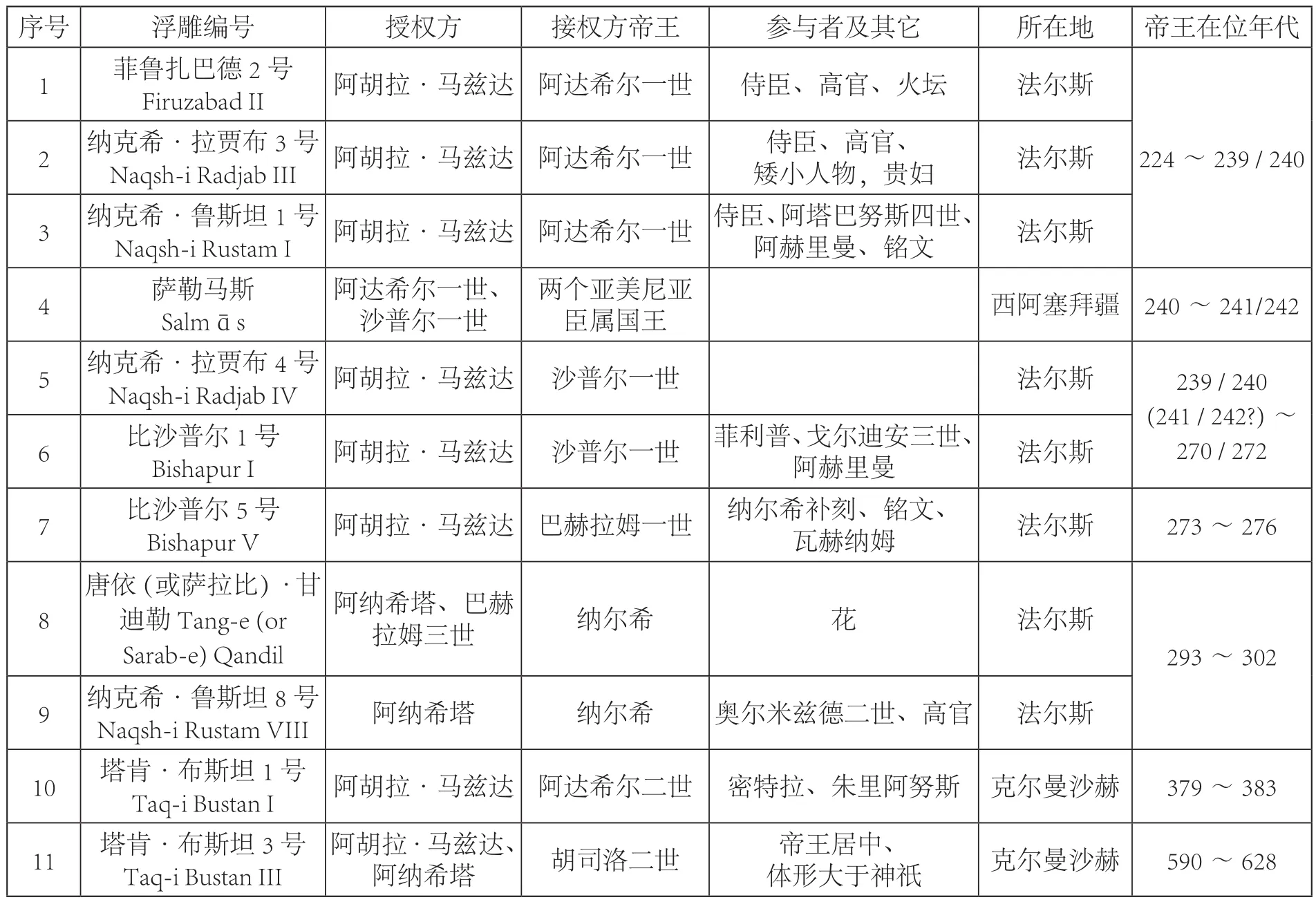

萨珊王朝王权神授的观念承自阿契美尼德王朝琐罗亚斯德教传统,王权神授的图像表现则可能受到阿契美尼德和帕提亚王朝的共同影响。萨珊王朝摩崖浮雕出现有11处授权场景,其中7处为阿胡拉·马兹达单独授权,另外,阿纳希塔单独授权、阿胡拉·马兹达和阿纳希塔共同授权、阿纳希塔和帝王共同授权、帝王授权于臣属国王均各有1处(表一)。

萨珊王朝开国帝王阿达希尔一世有4处授权摩崖浮雕,其中3处为王权神授,占萨珊王朝所有授权或王权神授浮雕总数近1/3。第1处为菲鲁扎巴德2号浮雕,画面共出现6个人物,画面左侧两个体形较大的人物分别为阿胡拉·马兹达和阿达希尔一世;阿达希尔一世身后紧跟体形最小的侍臣,侍臣身后为三个达官贵族样人物[23](图六)。阿胡拉·马兹达头戴雉堞冠,辫发,左手持巴尔斯曼,右手持绶带圆环。阿达希尔一世头戴球髻圆帽冠,左手前举以示尊敬,右手前伸接触圆环。值得注意的是,绶带圆环下方,即阿胡拉·马兹达和阿达希尔一世之间有一柱形火坛。

表一 萨珊王朝授权摩崖浮雕情况统计表[22]

图六 菲鲁扎巴德2号浮雕,左二为阿达希尔一世

图七 纳克希·拉贾布3号浮雕,左三为阿达希尔一世

第2处为纳克希·拉贾布3号浮雕,画面由8个人物组成,中间形体高大的两个人物分别为阿达希尔一世和阿胡拉·马兹达,他们之间有两个形体矮小的人物,阿达希尔一世身后是侍仆和达官,阿胡拉·马兹达身后是背向的两个贵妇,立栏将她们与左侧的王权神授场景隔开[24](图七)。两个形体矮小的人物,左侧可能是沙普尔一世,右侧可能是赫拉克勒斯[25]。此浮雕中阿胡拉·马兹达和阿达希尔一世的装束、姿势与菲鲁扎巴德2号浮雕基本相同,区别在于他们的左右位置正好相反,阿胡拉·马兹达为卷发。

图八 纳克希·鲁斯坦1号浮雕,左二为阿达希尔一世

图九 萨勒马斯浮雕,骑马人物为阿达希尔一世与沙普尔一世

图一〇 纳克希·拉贾布4号浮雕,左二为沙普尔一世

图一一 比沙普尔1号浮雕,右侧骑马人物为沙普尔一世

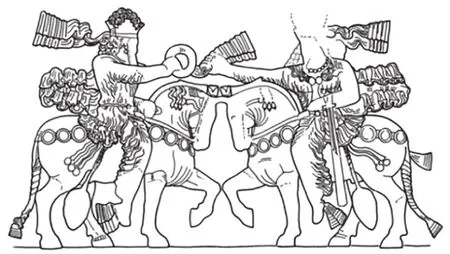

第3处为纳克希·鲁斯坦1号浮雕,画面中共有5个人物,除画面左侧的仆从外,其他四个人物及马匹对称排列,左侧为骑马的阿达希尔一世,其下俯卧在地上、头部遭到马左前蹄踩踏的是帕提亚末代帝王阿塔巴努斯四世。右侧为骑马的阿胡拉·马兹达,其下俯卧在地上、头部遭到马右前蹄踩踏的是琐罗亚斯德教恶界主神阿赫里曼[26](图八)。与阿达希尔一世其它授权场景的浅浮雕方式不同,纳克希·鲁斯坦1号浮雕为高浮雕,画面细部更为精致准确,阿达希尔一世的披发、头冠的长短飘带、脚踝垂下的飘带、肩披披风、马胸部的狮头装饰的圆环胸带、马尾扎束的飘带,阿赫里曼的头部和脚部分别长出的两个蛇头等均清晰可辨。两匹马的圆环胸带下均有内容相同的帕提亚、希腊及中古波斯三种语言铭文。阿达希尔一世所骑马的铭文为“这是崇奉琐罗亚斯德教、伊朗的众王之王阿达希尔(一世)陛下的雕像,他的出现源自神主(阿胡拉·马兹达),(他是)帝王帕佩克的儿子”;阿胡拉·马兹达所骑马的铭文为“这是阿胡拉·马兹达神(希腊文为宙斯)之雕像”[27]。值得注意的是,虽然萨珊王朝摩崖浮雕多次出现帝王名号的铭文,但阿胡拉·马兹达铭文仅出现在纳克希·鲁斯坦1号浮雕中。

第4处为位于今伊朗西阿塞拜疆省的萨勒马斯浮雕,画面中两个骑马人物分别为阿达希尔一世和沙普尔一世,站立的两个人物为臣附国亚美尼亚国王。19世纪初至20世纪初,多位欧洲旅行者访览萨勒马斯浮雕,留下了多个版本的素描图,区别主要在于两匹马头上方圆形物的描绘,有的为圆环,有的为圆球,有的则根本没有表现出来[28](图九)。伊朗学者沙瓦莱比在结合前人线描图基础上,2012年实地勘验,认为应是圆环,并指出该浮雕表现的是阿达希尔一世死前一两年间(240~241/242年)和其子沙普尔一世共同执政时,与亚美尼亚人和平相处的情景[29]。

第5处为纳克希·拉贾布4号浮雕,该浮雕为骑马王权神授仪式,左侧为阿胡拉·马兹达,右侧为沙普尔一世[30](图一〇)。两个人物头部、肩部、腰部的飘带均向后方扬起,与之相适应的是圆环绶带的飘向,与之前主神与帝王共执圆环不同,此处主神右手紧握圆环,沙普尔一世右手仅握绶带,未及圆环。其他新变化还体现在阿胡拉·马兹达左手未持巴尔斯曼,沙普尔一世左手并非崇敬手势,如同神主左手,自然放置到马背,似乎持马缰。

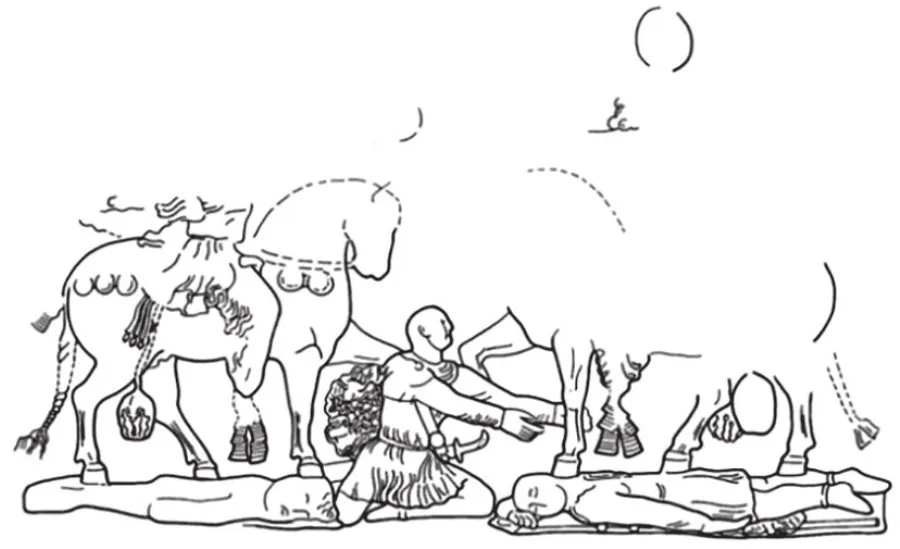

第6处为比沙普尔1号浮雕,同样为骑马王权神授仪式,虽然画面上部严重残损,依然能够认出左侧为阿胡拉·马兹达,右侧为沙普尔一世[31](图一一)。画面中间为面朝沙普尔一世、双膝跪地、免冠、伸出双臂表示屈服或投降的罗马帝王菲利普(Philip,244~249年在位)。阿胡拉·马兹达座骑四蹄所踩踏的是阿赫里曼,沙普尔一世座骑四蹄所踩踏的当为菲利普的前任罗马皇帝戈尔迪安三世(Gordian III,238~244年在位),比沙普尔1号浮雕是以真实的历史事件为基础雕刻的[32]。

第7处为比沙普尔5号浮雕[33](图一二),巴赫拉姆一世几乎照搬其父沙普尔一世在纳克希·拉贾布4号浮雕的王权神授图像,区别在于比沙普尔5号浮雕同时吸收了其祖父阿达希尔一世在纳克希·鲁斯坦1号浮雕和其父沙普尔一世在比沙普尔1号浮雕马蹄踩踏敌人的内容。值得注意的是,主持比沙普尔发掘的考古学家认为5号浮雕巴赫拉姆一世马蹄所踩踏的敌人与王权神授浮雕并非同时雕刻,而是纳尔希执政时补刻的[34],与此敌人相对应的阿胡拉·马兹达马蹄所踩踏的位置则没来得及雕刻。关于马所踩敌人的认定,学者或认为可能是纳西尔战胜的帝国东部的某个国王[35],或认为可能是将巴赫拉姆三世推上王位的瓦赫纳姆(Wahnām)[36]。

图一二 比沙普尔5号浮雕,右侧骑马人物为巴赫拉姆一世

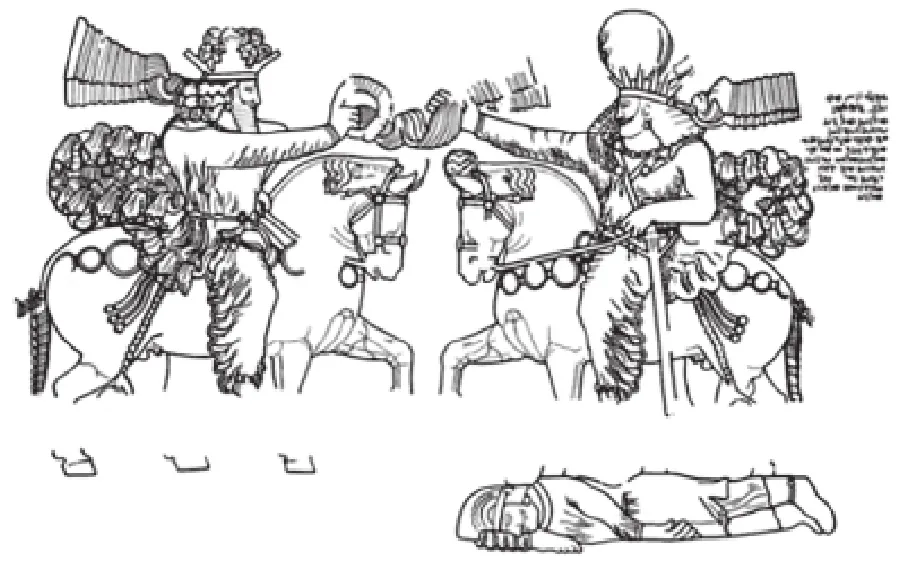

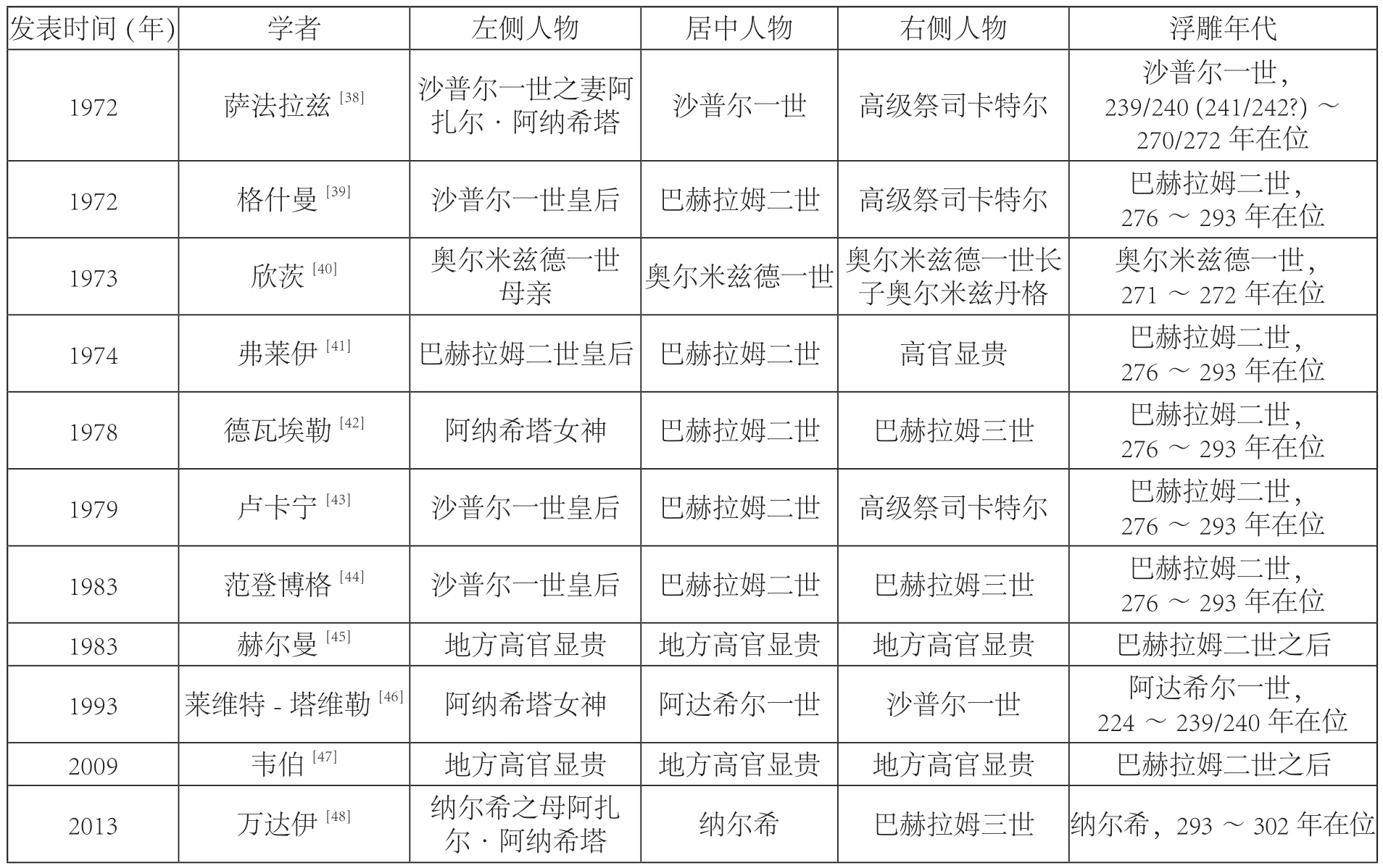

第8处为唐依(或萨拉比)·甘迪勒浮雕[37](图一三),画面由3个人物组成,由于该浮雕没有铭文,且其风格特征比较独特,所以关于其中人物的认定,学者观点分歧较大(表二)。结合浮雕人物特征、历史背景及学者列举的证据,笔者倾向于认为这三个人物自左至右依次为阿纳希塔女神、帝王纳尔希、帝王巴赫拉姆三世。

表二 唐依·甘迪勒摩崖浮雕人物定名统计表

图一三 唐依(或萨拉比)·甘迪勒浮雕,左二为纳尔希

第9处为纳克希·鲁斯坦8号浮雕,画面由5个人物组成,最右侧女性形象为阿纳希塔[49],她面前依次站立形体较小的储君奥尔米兹德二世(303~309年在位)、形体高大的帝王纳尔希及两个随从的高官[50](图一四)。支持阿纳希塔说的重要证据是纳尔希刻在派库里(Paikuli)的长段中古波斯语、帕提亚语相同内容铭文,该铭文第9.19节为“当我收到那封信后,我们就以奥尔马兹德(阿胡拉·马兹达)、所有的神明以及阿纳希塔女神的名义,从亚美尼亚出发去往伊朗沙赫(Ērānšāhr)”[51]。

第10处为塔肯·布斯坦1号浮雕[52](图一五),浮雕左侧戴光芒放射装饰头冠、手持巴尔斯曼、脚踩莲花的是密特拉神,中间和右侧的人物脚下分别踩着同一个倒在地面的罗马皇帝朱里阿努斯(Julianus,又译为尤里安)的腿部和头部,画面中间脚踩敌人腿部的阿达希尔二世左手握剑把,伸出右手去接绶带圆环。画面右侧为以沙普尔二世形象塑造的阿胡拉·马兹达[53],头戴雉堞冠,左手叉腰,伸出右手去授予绶带圆环。值得注意的是,田边胜美和奥弗莱特均指出此浮雕阿胡拉·马兹达形象的二重性,它一方面代表了琐罗亚斯德教主神,另一方面象征在位的沙普尔二世,他决定让阿达希尔二世来继承帝位[54]。

图一四 纳克希·鲁斯坦8号浮雕,左三为纳尔希

第11处为塔肯·布斯坦3号浮雕,即拱顶大洞后壁的上部半圆处,其下为长方形的帝王重装骑马浮雕,大洞左右两壁分别为帝王乘船猎猪和帝王骑马猎鹿浅浮雕。授权场景中间为帝王胡司洛二世[55],左侧为阿纳希塔女神,右侧为阿胡拉·马兹达[56](图一六)。

图一六 塔肯·布斯坦3号浮雕后壁,左二为胡司洛二世

三、阿胡拉·马兹达偶像与王权神授观念

1. 阿胡拉·马兹达偶像的特征

萨珊王朝的阿胡拉·马兹达偶像基本上是按照帝王形象来塑造的,未见佛教艺术中的头光、焰肩等神祇的标志性特征,也就是说,其世俗意味更浓,缺乏神异成分。在萨珊王朝摩崖浮雕艺术中,将帝王与神祇区别开来的主要依据有以下几个方面:

(1)浮雕铭文。有些摩崖浮雕中,浮雕(偶像)与铭文同时出现,二者相互补充,为我们解读浮雕(偶像)提供了最直接、最可靠的证据,如大流士一世贝希斯敦浮雕、阿达希尔一世纳克希·鲁斯坦1号浮雕均明确标明“阿胡拉·马兹达”。纯文字的铭文浮雕与其它宗教典籍、历史文献等同样具有重要意义,如沙普尔一世位于纳克希·鲁斯坦的琐罗亚斯德卡巴伊(Ka‘bayi Zardusht)铭文对阿胡拉·马兹达(霍尔米兹德)的记载[57],纳尔希的派库里铭文对阿胡拉·马兹达、阿纳希塔的记载等。

(2)波斯摩崖浮雕的艺术表现传统与程式的流传。波斯摩崖浮雕受美索不达米亚一定影响,埃兰王国发起端,阿契美尼德王朝接其续(虽然其很有独创性),经过希腊化的帕提亚王朝,再到以复兴阿契美尼德王朝文化为宗旨的萨珊王朝,其间传承关系明晰。特别是萨珊王朝大多摩崖浮雕位于阿契美尼德王朝的发源地法尔斯,甚至有些浮雕就雕刻在阿契美尼德王朝浮雕的摩崖下部。阿契美尼德王朝王权神授图像对萨珊王朝的影响主要体现在构图上,阿胡拉·马兹达居右面朝左,帝王居左面朝右,二者互相面对,但由原来的二者一高一低变为二者都骑在马上或都站在地上。值得注意的是,两种形式的阿胡拉·马兹达形象在萨珊王朝并行出现,但载体不同,摩崖浮雕中的是偶像形式,钱币中既有象征形式,也有偶像形式[58]。

(3)手持物及手势。在阿胡拉·马兹达授权的8处王权神授浮雕中,阿胡拉·马兹达右手均持绶带圆环上的圆环(比沙普尔1号浮雕上部严重缺损,根据其它浮雕推测)。在其中的4处浮雕,即菲鲁扎巴德2号、纳克希·拉贾布3号、纳克希·鲁斯坦1号、塔肯·布斯坦3号[59]中,阿胡拉·马兹达左手或持巴尔斯曼,或持马缰,或置于腰部。帝王左手举在胸前作崇敬状,或持马缰,或执剑把。右手或触及圆环,或触及绶带。阿胡拉·马兹达和帝王的右手接触绶带圆环的姿势区别明显,前者为授予,后者为承接。

(4)其他细节方面。阿胡拉·马兹达均未佩剑,而帝王均佩剑。阿胡拉·马兹达大多数情况下戴雉堞冠,帝王则大多戴与自己发行钱币相同或相似的冠帽。在纳克希·鲁斯坦1号、比沙普尔1号、比沙普尔5号三处骑马王权神授浮雕中,阿胡拉·马兹达马蹄踩踏者为阿赫里曼,帝王踩踏者依次为阿塔巴努斯四世、戈尔迪安三世、瓦赫纳姆(或是纳西尔战胜的帝国东部的某个国王)。

2. 王权的象征—从圆环到绶带圆环

阿契美尼德王朝的圆环来自美索不达米亚传统,这种用法在帕提亚依然流行。萨珊王朝的王权神授图像主要来自阿契美尼德王朝而不是帕提亚王朝,萨珊王朝的变化体现在新创了绶带圆环,且出现频率大大超过圆环。圆环与绶带圆环运用于不同的授权场景中,帝王与臣属国王或总督之间是圆环,神祇与帝王之间是绶带圆环。

波兰学者凯姆强调圆环的象征功能—契约,名词契约具有强烈的伦理色彩,与密特拉神密切相关,密特拉不但主持契约仪式,而且保证其不可侵犯性;萨珊王朝王权与宗教的密切关系超越以往朝代,帝王与神祇契约的功能大大增强,帝王加冕的重要性次于此契约功能[60]。此观点笔者很难苟同,原因在于:首先,从圆环和绶带圆环的起源与发展来看,王权的象征功能一脉相承;其次,既然如此重视契约功能,为什么是主神阿胡拉·马兹达而不是契约神密特拉频频出现在王权神授场景中;再次,帝王加冕仪式或者帝位的争夺的并没有让位于所谓帝王与神祇的契约功能,大流士一世、纳尔希等某种程度都是争夺王位,僭越王权。从琐罗亚斯德教典籍中寻找图像表现的文献证据,这种做法本无可厚非,但文献记载缺乏描述就否定图像表现的做法显然是不可取的。因为图像表现与文献记载是两个不同系统,虽然我们不能否定二者之间的联系,但也不能过分夸大这种联系。

3. 谁是僭越者?—王权继承的正统性

与古代世界其他国家相似,波斯王权观念的决定性因素是帝王非同寻常的出身及其延续性。阿契美尼德王朝的建国帝王居鲁士大帝(居鲁士二世)在铭文中自称是半传奇式的波斯英雄阿契美尼斯(Achaemenes)的后裔,而萨珊王朝的建国帝王阿达希尔一世很可能就是萨珊(Sasan)的孙子、帕佩克的儿子。值得注意的是,两个王朝正是分别以阿契美尼斯和萨珊这两个人来命名的。波斯帝王的称号“众王之王”(Šāhānšāh)即标明其一脉相承的高贵出身,也彰显其统治的合法性和正统性。

其他比较突出的例证体现在萨珊帝王纳尔希宣示其王位继承正统性的派库里铭文中。当巴赫拉姆二世293年去世时,塔德罗斯(Tadrōs)的儿子瓦赫纳姆(Wahnām)在没有征得高官显贵商议的情况下将巴赫拉姆二世幼小的儿子塞克王巴赫拉姆三世推上帝位。高官显贵反对巴赫拉姆三世称帝,于是向时任亚美尼亚国王的沙普尔一世小儿子纳尔希写信,请求纳尔希取而代之。纳尔希在去首都泰西封的路上,即派库里时,与前来迎接的高官显贵相遇,并打败了支持新登基帝王的军队。随后纳尔希向自己的侄子,也就是新登基的帝王巴赫拉姆三世写信,劝其放弃帝位,巴赫拉姆三世遵照纳尔希的说法放弃帝位[61]。

纳尔希能够顺利登基,很大程度来自高官显贵的支持,支持的理由很有可能是因为他是沙普尔一世的儿子,高官显贵希望他能够执行沙普尔一世限制祭司权力的政策,也正是从这个意义上来说,高官显贵中的大多数人都将巴赫拉姆三世视为僭越者[62]。大流士一世的贝希斯敦铭文与纳尔希的派库里铭文在口语形式、高官显贵反对新立帝王(如巴赫拉姆三世)、强调帝位的正统性等方面具有明晰的前后继承关系[63]。

4. 帝王加冕仪式与王权神授观念

帝王加冕仪式一般在都城的帝王宫殿举行,而王权神授浮雕出现却不限于都城。王权神授是帝王向臣民宣示王权合法性的形式之一,王权神授浮雕是具有宗教色彩的政治口号,很可能并非历史上实际举行过的加冕仪式。值得注意的是,王权神授观念与琐罗亚斯德教善恶二元论紧密配合,集中的体现是在纳克希·鲁斯坦1号、比沙普尔1号、比沙普尔5号三处骑马王权神授浮雕中,阿胡拉·马兹达马蹄踩踏为琐罗亚斯德教恶神阿赫里曼,帝王踩踏的则是自己战胜的敌人。波斯历史上关于善恶(真假)之战及善(真)战胜恶(假)的铭文不胜枚举,从大流士一世时的高默达到纳尔希时的瓦赫纳姆[64]都有此类铭文记载。

另外,琐罗亚斯德教典籍中记载阿胡拉·马兹达是没有物质形式的,不能显现的;但在波斯浮雕中我们却能看到象征形式和偶像形式的阿胡拉·马兹达。调和此矛盾的最好做法是将两者分别安置到各自的语境内,即前者为宗教,后者为政治。最后,帝王加冕仪式与王权神授观念都与登基帝王的辉煌战绩相关,这也可能是萨珊建国帝王阿达希尔一世王权神授浮雕出现次数为萨珊王朝最多的原因所在。

5. 王权与神权的关系及宗教祭司阶层地位的变化

在公元前6世纪至公元7世纪之间的古伊朗历史中,王权与神权的关系错综复杂,很难简单用彼此之间谁决定谁来一概而论。正如达里亚所指出,3世纪为琐罗亚斯德教制度的起步阶段,故不会对萨珊王权产生太大的影响,只有到了4世纪,教会与帝王面对基督教的真正威胁时,新形式活跃的琐罗亚斯德教阶层才导致王权观念的重新定义[65]。帝王的宗教政策直接决定不同宗教(琐罗亚斯德教、摩尼教、基督教、犹太教、佛教)及其祭司的历史命运。波斯历史上存在着在我们看来是前后矛盾的对待祭司的态度,如阿契美尼德王朝大流士一世杀死祭司及篡位者高默达,萨珊(Sasan)可能是伊斯塔赫尔城(Istakhr)阿杜尔—阿纳希塔(Adur-Anahid)神庙的主要祭司,琐罗亚斯德教高级祭司坦萨尔(Tansar,Tosar)作为阿达希尔一世的高级顾问等。萨珊王朝最著名的祭司无疑是穆护祓(Magupat)卡特尔(Kartir),他历事四位帝王(沙普尔一世、奥尔马兹德一世、巴赫拉姆一世、巴赫拉姆二世),且获得帝王准予的在摩崖上雕刻铭文及自己胸像的特权。卡特尔既以独个的胸像出现在纳克希·拉贾布2号浮雕[66]中,也以帝王身边祭司的形象出现在纳克希·鲁斯坦6号浮雕等多处巴赫拉姆二世的浮雕中[67]。除了著名的卡特尔可能是波斯历史上唯一能够使神权或教权左右王权的琐罗亚斯德教祭司外,大多数情况下,波斯的神权势力还是低于王权势力,神权为王权服务。纳尔希即位以后,出于政治考量,他不但降低卡特尔的地位,恢复阿纳希塔神的崇高地位,而且对摩尼教采取宽容的宗教态度。

[1]M. Boyce. Ahura Mazda[M/OL]. [2018-01-18]. http://www.iranicaonline.org/articles/ahura-mazda.

[2]孙武军.阿胡拉·马兹达象征图像源流辨析[J].西域研究,2015(2):92-112.

[3]Michael Shenkar. Intangible Spirits and Graven Images: The Iconography of Deities in the Pre-Islamic Iranian World[M].Leiden and Boston: Brill, 2014: 50.

[4]L. Vanden Berghe. Reliefs Rupestres de l’Iran Ancien[M].Bruxelles: Musée Royaux d’art et d’histoire, 1983:20-21, fig. 1.

[5]Claudia E. Suter. Ur III Kings in Images: A Reappraisal[C]//Heather D. Baker, Eleanor Robson and Gábor Zólyomi (eds.).Your Praise is Sweet: A memorial volume for Jeremy Black from students, colleagues and friends. London: British Institute for the Study of Iraq, 2010: 333-345, fig. 9b, 10, 11, 15-25.

[6]Philip Huyse. Some Further Thoughts on the Bisitun Monument and the Genesis of the Old Persian Script[J].Bulletin of the Asia Institute, vol. 13, 1999: 49-50, fig. 1, fig. 2.

[7]李铁匠选译.古代伊朗史料选辑[M].北京:商务印书馆,1992:35.

[8]丹尼尔著,李铁匠译.伊朗史[M].上海:东方出版中心,2016:43.

[9]Yaghoub Mohammadifar.Reconstruction of the Parthian Relief in Sar-e Pol-e Zohab[J]. Journal of the Faculty of Letters and Humanities (University of Isfahan), vol. 2, no. 50, 2007: 130, fig. 1.

[10]Ernst Herzfeld. Am Tor von Asien: Felsdenkmale aus Irans Heldenzeit[M]. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1920: 54.

[11]Touraj Daryaee (ed.). The Oxford Handbook of Iranian History[M]. New York: Oxford University Press, 2012: 391.

[12]“Mrw/bnkn省的行政长官”是布伦纳(Christopher Brunner)根据卡瓦米的录文认读的。Trudy S. Kawami. Monumental Art of the Parthian Period in Iran[M]. Leiden: E. J. Brill,1987: 164.

[13]L.Vanden Berghe, K. Schippmann. Les reliefs rupestres d’Elymaïde (Irān) de l'epoque parthe[M]. Ghent and Leuven:Peeters Publishers, 1985: pl. 27, pl. 28, fig. 9.

[14]W.B. Henning. The Monuments and Inscriptions of Tang-i Sarvak[J]. Asia Major, New Series, vol. 2, no. 2, 1952: 175-176.

[15]同[14]:173.

[16]Roman Girshman. Un bas-relief d'Artaban V avec inscription en pehlvi arsacide[J]. Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot, t. 44, 1950: pl. 11.

[17]同[14]:176.

[18]G.A.科舍伦科,V.N.皮利普科.帕提亚[C]//雅诺什·哈尔马塔主编,徐文堪,芮传明译.中亚文明史:第2卷(修订本).北京:中译出版社,2016:128-129.

[19]杨巨平.帕提亚王朝的“爱希腊”情结[J].中国社会科学,2013(11):180-201.

[20]同[18]:127-128.

[21]阿卜杜勒·侯赛因·扎林库伯著,张鸿年译.波斯帝国史[M].北京:昆仑出版社,2013:391.

[22]本表年代均据 Josef Wiesehöfer. (translated by Azizeh Azodi)Ancient Persia: From 550 BC to 650 AD[M]. London, New York: I. B. Tauris Publishers, 1996:316-317.

[23]Bruno Overlaet. And Man Created God? Kings, Priests and Gods on Sasanian Investiture Reliefs[J]. Iranica Antiqua,vol. 48, 2013: 340, pl.1, top.

[24]同[23]:340, pl. 1, bottom.

[25]Roman Ghirshman. Les scènes d'investiture royale dans l'art rupestre des Sassanides et leur origine[J]. Syria, t.52, fasc.1-2, 1975:122-124.

[26]同[23]:341, pl. 2, top.

[27]同[23]:318.

[28]Milad Vandaee. Rock Reliefs Sasanian: vol. I[M]. Hamedan:Islamic Azad University Press, 2013: 282, bottom.

[29]Ehsan Shavarebi. A Reinterpretation of the Sasanian Relief at Salmās[J]. Iran and the Caucasus, vol. 18, 2014:115-133.

[30]同[23]:341, pl. 2, bottom.

[31]同[23]:342, pl. 3, top.

[32]同[21]:437-438.

[33]同[23]:342, pl. 3, bottom.

[34]The British Institute of Persian Studies. Shorter Notices: A New Discovery at Bishapur[J]. Iran, vol. 13, 1975: 171, pl. 3,pl. 4.纳尔希是从巴赫拉姆一世身后补刻的铭文认读出来的。

[35]同[4]:75, p. 193, pl. 25.

[36]Ursula Weber. Wahrām III., König der Könige von Ērān und Anērān[J]. Iranica Antiqua, vol. 45, 2010: 375-377, fig. 5.

[37]同[28]:123.

[38]Ali Akbar Sarfarāz. Relief Discovered by A. A. Sarfaraz as recently as 1970 and Published by him at Bīchāpour[J].Bāstānshenāsi va Honare-e Iran Magazine, no.6, 1972:56.

[39]R.Ghirshman. Un nouveau bas-relief sassanide[C]// Class J.Bleeker and al.(eds.).Ex orbe religionum. Studia Geo Widengren oblate: vol. II.Leiden: Brill, 1972:75-79.

[40]W.Hinz.Das sasanidische Felsrelief von Tang-e Qandīl[J].Archäologische Mitteilungen aus Iran, neue folge, vol.6,1973:201-212.

[41]Richard Nelson Frye. The Sasanian Bas-relief at Tang-I Qandil[J]. Iran, vol. 12, 1974:188-190.

[42]E.De Waele. Sur le bas-relief sassanide de Tang-e Qandil et la‘bas-relief au couple’de Barm-i Dilak[J]. Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, vol. 11, 1978:9-32.

[43]В.Г.Луконин,Иран в III веке.Новые материалы и опыт исторической реконструкции[M]. Москва: Наука, 1979:28-34, 110-113.

[44]同[4]:80,135-136.

[45]G.Herrmann, D.N.Mackenzie, R.Howell. The Sasanian rock reliefs at Bishapur, part 3: Bishapur I, the investiture/triumph of Shapur I ? Bishapur II, triumph of Shapur I and Sarab-i Bahram, Bahram II enthroned. The rock relief at Tang-i Qandil[M]. Berlin: Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Teheran, 1983.转引自 :Ursula Weber. Wahrām II.,König der Könige von Ērān und Anērān[J]. Iranica Antiqua,vol.44, 2009(44):623-624.

[46]D. Levit-Tawil. Re-dating the Sasanian Reliefs at Tang-e Qandil and Barm-e Dilak: Composition and Style as Dating Criteria[J]. Iranica Antiqua, vol. 28, 1993: 141-168.

[47]同[45]b.

[48]Milād Vandāee. (translated by Greg Watson) The Tang-e Qandil Bas-Relief: A Reconsideration[J]. Sasanika Archaeology, vol.15, 2013:1-24.

[49]a.Friedrich Sarre, Ernst Herzfeld. Iranische Felsreliefs:Aufnahmen und Untersuchungen von denkmäelern aus Alt- und Mittelpersischer Zeit[M]. Berlin:Verlegt Bei Ernst Wasmuth A.-G., 1910:84-88, Tafel 9. b. Seyyed Rasool Mousavi Haji, Reza Mehafarin. The Lady Represented in Narseh’s Relief:Shapurdokhtak or Anahita? [J]. The International Journal of Humanities of The Islamic Republic of Iran, vol. 16, no.2, 2009:75-85.

[50]同[3]:249,fig.21.

[51]Prods Oktor Skjærvø. The Sassanian Inscription of Paikuli:Part 3.1 Restored Text and Translation[M]. Wiesbaden:Reichert Verlag, 1983: 35.

[52]同[23]:343, pl. 4, top.

[53]Katsumi Tanabe.Date and Significance of the So-called Investiture of Ardashir II and the Images of Shahpur II and III at Taq-i Bustan[J]. Orient, vol.21, 1985:105.

[54]a.同[53]:107.b. Bruno Overlaet. Ahura Mazda and Shapur II? A Note on Taq-i Bustan I, the Investiture of Ardashir II(379-383)[J]. Iranica Antiqua, vol.47, 2011:133-151.奥弗莱特认为右侧人物是阿胡拉·马兹达和沙普尔二世两种形象的有意混合,从沙普尔二世而不是阿达希尔二世打败罗马皇帝朱里阿努斯这一历史事件来说有一定道理。

[55]关于中间帝王的比定,学界有胡司洛二世(591—628年在位)、卑路斯一世(457—484年在位)和阿达希尔三世(638—630年在位)三种观点。详见Katsumi Tanabe.The Identification of the King of Kings in the upper register of the Larger Grotte, Taq-i Bustan: Ardashir III Restated[C]//M. Compareti, P. Raffetta, G. Scarcia (eds.). Ēran ud Anērān:Studies Presented to Boris Il’ich Marshak on the Occasion of His 70th Birthday.Venezia:Libreria Editrice Cafoscarina,2006:583-584.

[56]Katsumi Tanabe. Taq-i Bustan III: Photogrammetric Elevations[J]. Orient, Vol.21, 1985:152, fig.1.

[57]a.Mary Boyce (ed. and trans.). Textual Sources for the Study of Zoroastrianism[M]. Chicago:the university of Chicago press, 1990:111.b.Gerd Gropp.Kaʿba-ye Zardošt[M/OL].[2018-02-15]. http:// www.iranicaonline.org/articles/kaba-yezardost.

[58]同[2]:109.

[59]同[23]:353,pl.14, top, bottom.塔肯·布斯坦3号浮雕线图中看不出巴尔斯曼,但在奥弗莱特所拍细部照片及还原图中能看出来。

[60]Barbara Kaim. Investiture or Mithra: Towards a New Interpretation of So Called Investiture Scenes in Parthian and Sasanian Art[J]. Iranica Antiqua, vol.44, 2009:403-415.

[61]Prods Oktor Skjærvø. A New Block from the Paikuli Inscription[J]. Journal of Inner Asian Art and Archaeology,vol. 1, 2006:121.

[62]同[21]:457.

[63]M.Rahim Shayegan. Aspects of History and Epic in Ancient Iran: From Gaumāta to Wahnām[M]. Washington: Center for Hellenic Studies, Trustees for Harvard University, 2012:107.

[64]a.同[63].b.元文琪.二元神论:古波斯宗教神话研究[M].北京:中国社会科学出版社,1997.

[65]Touraj Daryaee. Kingship in Early Sasanian Iran[C]// Vesta Sarkhosh Curtis, Sarah Stewart (eds.). The Idea of Iran,Vol. III: The Sasanian Era. London: I. B. Tauris & Co Ltd,2008:67.

[66]A.V.尼基廷著,马小鹤译.萨珊伊朗—经济、社会、艺术和工艺(第二部分:风俗、艺术和工艺)[C]// B.A.李特文斯基主编.中亚文明史:第3卷(修订本).北京:中译出版社,2016:50,图10.

[67]同[45]b:559-643.