秦汉朝那湫渊遗址与万年以来东海子气候变迁

罗 丰

(西北大学文化遗产学院;宁夏文物考古研究所)

秦国统一六国以后,依《史记·封禅书》称:秦兼并天下后,令祠官将全国所有常奉天、地、名山、大川和鬼神按其等级划分,用这个序列举行相应的祭祀活动[1]。按照他们所规划的等级序列,原本秦地的祭祀地点地位有所上升。其中旧都雍地“四畤”或“五畤”阶位最高,秦人的祭祀中心,由皇帝亲祭,称之为“郊”,每三年举行一次。本文中要讨论的朝那湫渊,也被列入名山大川的祭祀行列之中。

秦汉时期祭祀遗址与当时祭祀制度密切相关,已知的所谓祭祀地点大约有数百处,当然其重要性并不相当或一致。帝国的祭祀对象由三大部分组成:一是以雍城为核心分布密集的关中神祠;二是以齐地八主祠为主体的东方,主要是齐鲁的诸祠;三是以华西、崤东区隔的名山大川[2]。其中国家祭祀“自华以西,名山七,名川四”。名山有华山、薄山、岳山、岐山、吴岳、渎山、汶山。名川“水曰河,祠临晋;沔,祠汉中;湫渊,祠朝那;江水,祠蜀”[3]。这些名山大川的祭祀传延已久,有的在很早以前就是天子或诸侯的祭祀圣地。“自五帝至秦,秩兴秩衰,名山大川或在诸侯,或在天子,其礼损益世殊,不可胜记。及秦并天下,令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得序也”[4]。根据这次划定的次序,全国范围内划分依据为:殽山以东称为东方,有名山五,大川二;华西名山七,名川四。

一、考古所见和文献中朝那湫渊的位置

在新近的考古调查中,固原地区发现了一处祭祀遗址。遗址现称东海子,地理坐标东 经 106°20′07.37″~ 106°20′15.94″、 北纬 35°51′53.50″~ 35°52′06.20″,海拔高度1908.3~1943.1米。西北距固原市区20千米,东距彭阳古城10千米,西距开城城址7.5千米(图一)。

该遗址由海子和凉马台两部分组成。海子位于西侧,呈不规则形,东西长约3、南北宽约0.7千米,现存水面东西长约1、南北宽约0.6千米,水深约4~5米,四周群山环抱。因海子东侧修有水坝,现被马场水库淹没,现属彭阳县境内。凉马台位于海子东侧的台地上,地表杂草丛生,原始地貌在早年平整土地时被推毁,地面堆积有大量秦汉至宋元时期的青砖、板瓦、石块、琉璃等建筑材料及陶瓮、罐、缽等生活用具。遗址总面积约5万平方米,文化层堆积厚度0.2~2.5米。凉马台属固原市原州区管辖,遗址的中部和西部设立有保护碑及保护标志。2014年4~6月,考古工作者对该遗址进行考古钻探,勘探面积7万多平方米。在遗址区凉马台发现夯土基址3处,夯土台9处,遗迹15处,灰坑9个,窑址10座。未发现围墙,是一处开放性的祭祀遗址,还了解到该遗址的地层和遗迹分布情况,该遗址上层应为宋代的建筑遗址,其下层应有秦汉时期的建筑痕迹。考古所见的这处祭祀遗址当与文献记载中的朝那湫渊有密切关联。

朝那湫渊与黄河、汉水、长江并称四大川,其中湫渊的祭祀地点在朝那。顾祖禹《读史方舆纪要》在平凉府固原州条曾称:“朝那城在府东南。春秋时地名也,为秦之北境。”[5]不知有何依据。汉朝那即秦属北地郡,汉代元鼎三年(公元前114年)置安定郡,属县有朝那县。但朝那地名明显早于这一年代。汉初刘邦与项羽对峙时,匈奴乘机作大,借机收复被秦将蒙恬夺取的匈奴故地“与汉关故河南塞,至朝那、肤施,遂侵燕代。”[6]《史记·孝文本纪》称汉文帝前元十四年(前166年):“匈奴单于十四万骑入朝那、萧关,杀北地尉卬,虏人民畜产甚多,遂至彭阳。使奇兵烧回中宫,候骑至雍甘泉。”[7]这次匈奴入侵是汉代初年规模较大的一次,匈奴单于在汉地逗留长达一月之久,最终孝文帝以答应和亲而告终。《史记》在另一处称:“当是之时,匈奴新大入朝那,杀北地都尉卬。”[8]北地都尉的驻地在朝那。许慎《说文解字》在释朝那地名时作朝那。这应该是少数民族部族的音译[9]。

1979年,宁夏固原县古城出土1件铜鼎,铜鼎上有三段铭文,涉及朝那、乌氏两个地名[10]:

今二斗二升,乌氏。

今二斗一升,十一斤十五两。

其中“第二十九”是铜鼎作为官方量器的编号,“五年”或是铜鼎制造的年份,因为武帝元鼎之前并无年号,这一年代只能推定在西汉初年为宜,另从字体和鼎的形制来看也属于汉初。“朝”这一地名显然在安定郡建立之前就已经出现或已置县,铜鼎的铸造地当为朝那。铜鼎的出土地在现宁夏彭阳县古城镇,应该是汉代朝那县的治所,这样推测朝那湫渊在朝那的管辖范围之内。

《集解》引“苏林曰湫渊在安定朝那县,方四十里,停不留,冬夏不增减,不生草木”[11]。依照这样的记载,朝那湫渊规模宏大,范围广达四十里。《汉书·郊祀志》颜师古注云:“此水今在泾州界,清澈可爱,不容秽浊,或諠污,辄兴云雨。土俗亢旱,每于此求之,相传云龙之所居也。而天下山川隈曲,亦往往有之。湫音子由反”[12]。颜师古所在的唐时,虽然以往的祭祀功能尚有保留,如遇干旱于此求雨。已经完全不像秦汉时期那样是国家主持的祭祀地点,只是干旱求雨的习俗被历代传袭下来。

《元和郡县图志》记载:“朝那湫,《郊祀志》云:“湫泉祠朝那”。苏林云:“在安定朝那县。方四十里,冬夏不增减,不生草木。早时则祀之,以壶浥水,置之于所在,则雨;雨不止,反水于泉。俗以为恒”。今周围七里,盖近代减耗[13]。朝那湫渊规模比起秦汉时似乎缩减很多,所引苏林语略有不一。或许三国时候苏林所说的方四十里不确,唐人所说周围七里才是事实。

二、朝那胡祠与胡戎祭祀

《汉书·地理志》载:“朝那,有端旬祠十五所,有胡巫祝。又有湫渊祠”。颜师古注:“应劭曰:《史记》故戎邑也”[14]。汉时的胡指的是匈奴,朝那的胡祠则并不一定单指匈奴,很可能指的是北方民族,以前的戎人当包括在内。巫在传统文化中有重要地位,秦及汉代初年先后在长安置祠祝官、女巫,将梁巫、晋巫、秦巫及九天巫、河巫、南山巫等及他们管理范围内的各类祭祀对象[15],纳入帝国祭祀的管理体系之中。早期胡巫如何行施巫术我们暂不得而知,但较晚的文献中有一些记载,游牧民族实行春秋二次祭典活动[16]。所祭的内容有祖先、天地、鬼神三部分。《汉书·匈奴传》称“岁正月诸长单于庭祠小会,五月龙城大会。其先天地鬼神祭,秋马肥,大会蹛林,人畜计课校。”颜师古曾在解释,“蹛林”一词时称:“蹛者,绕林木而祭也。鲜卑之俗,自古相传,秋天之祭,无林木者尚树柳枝,众骑驰绕三周乃止。此其遗法。”[17]《辽史·地理志》在追忆以前游牧人祭祀习俗时称:“春秋时祭,必用白马青牛,示不忘本。”[18]秦汉时在各地都有地方色彩的祭祠如“九天巫祠九天。”司马贞《索隐》引《三辅故事》称:“胡巫事九天于神明台。”神明台是汉武帝时修建的一座高台,据说有五十丈之高,台上修有九座建筑,经常有九天道士百人[19]。这处神明台很可能由胡巫参与祭祀活动,这些所谓的九天道士很可能就是胡巫[20]。

北方民族有祭祀天的传统,后世民族所称的“天”在语渊上和匈奴的别名“撐犂”,有一定的相似之处。他们对于天界的最高数目认定可能是九天,这一数目为后世北方民族所承袭。九天道士或即九天胡巫,与北方民族的宇宙观有关联,这些胡巫所具有的法术,亦有一定的医术或两者混合使用。武帝元鼎时“天子病鼎湖甚,巫医无所不至。”召上郡巫,祠甘泉宫[21]。云阳郡曾有匈奴休屠金人和径路祠[22],根据江上波夫的意见匈奴人的“径路刀”即是其兵祠的象征兵器。《汉书·金日磾传》载曾获休屠王祭天金人[23]。《匈奴列传》中有一段韩昌、张猛与匈奴单于盟约祭祀的记载:“昌、猛与单于及大臣俱登匈奴诺水东山,刑白马,单于以径路刀、金、留犂挠酒,以老上单于所破月氏王头为饮器者,共饮血盟。”[24]应劭注:“径路,匈奴宝刀也。金,契金也。挠,和也。契金著酒中,挠搅饮之。”[25]杀白马为祭,据前引契丹人回忆也是北方民族的传统祭祀方式。杀马习俗也影响到了秦国,雍城血池祭祀中也有许多马牺牲。考古所见北方民族短兵器有所谓“北方系短剑”等,其中短剑流行在春秋战国时期,战国中后期有一种铜柄铁剑,长度在50厘米以上,是一种中型剑。汉代匈奴人所持的兵器由过去的剑转为刀,长刀与剑相较其双面刃变成单刃,增加刀砍力量。文献中即称“径路刀”,不应与过去的“北方系短剑”相同,可能就是一种刀。

匈奴人曾杀贰师将军李广利时的一段说辞,也表明以人祠兵,即以人祭兵祠习俗。李广利降匈奴后受到优待,地位在先降汉将卫律之上。卫律害其宠,适逢单于母病,卫律便通过胡巫向单于进言:“胡故时祠兵,常言得贰师以社,今何故不用?”于是,遂杀贰师以祭兵祠[26]。匈奴人在祭祀兵祠时要有一些誓言,誓言的内容以俘获对方主将祭祀为誓,这种誓词也可以在主要人物有病时得以兑现,表明适用范围的广泛性。

北方游牧人的祭祀地相对简单一些,以后世的蒙古人为例,他们主祭天地祭场为敖包(obu、obugu、obuu),敖包的设置地多在山顶、水边和边界地[27],这和颜师古所说祭祀活动中如无林木时树柳枝的情况大体相仿。早年朝那湫渊附近的胡人祭祀地设施大体上应与后世北族一致或近似,湖边有简单的标志物。

朝那胡祠祭祀遗法大约与此相仿,值得注意的是,朝那县“有端旬祠十五所,有胡巫祝”。只是朝那一地有祠十五所,显然是游牧人的祭祀圣地。秦汉时原祭祀地或许已经有了某种建筑,以供胡巫固定祭祀。后来的祭祀祠则很可能由地方官府派遗胡祝官主持,依照秦汉时期的制度,“诸此祠皆太祝常主,以岁时奉祠之。至如他名山川诸鬼及八神之属,上过则祠,去则已。郡县远方神祠者,不领于天子之祝官。祝官有秘祝,即有菑祥,辄祝词移,过于下。”[28]由政府派遣胡祝主持的朝那湫渊祠,每年都有祭祀活动。端旬祠显然是保留原来胡人的祭祀祠,汉兴时保留秦时祭祠,高祖刘邦下诏:“吾甚重祠而敬祭。今上帝之祭及山川诸神当祠者,各以其时礼祠之如故。并且增加许多祭祠。”[29]汉孝文帝时,名山大川如果在诸侯王领地,由诸侯王祝各自奉领,天子官则不领。有司建议雍五畤增奉祭品时,皇帝制文曰:“其河、湫、汉水加玉各二;及诸祠,各增广坛场,珪币俎豆以差加之。两祝厘者归福于朕,百姓不与焉。自今祝致敬,毋有所祈”[30]。其中的玉并无明指是哪一种类,或为琮、璧、偶人之类。坛场,据李零说,往往坛、墠、坎等功能兼具[31]。

三、朝那湫渊与《诅楚文》

秦人祭祠湫渊应该有着悠久的传统,至少在战国时期,秦人的扩张行动迫使原来生活在今宁夏南部、甘肃东部的大部分少数民族向更北方向退却,并利用湫渊开展祭祀活动,著名的事件就是《诅楚文》。稍后秦人修筑秦长城,原来北方游牧人的势力范围,被圈入长城以内。秦长城的修筑,使著名的朝那湫渊进入秦人版图。

自秦穆公与楚成王会盟要约之后的280多年间,秦楚间相安无大事。至楚宣王、楚怀王时(相当于秦惠文王、秦昭襄王时),秦楚屡相攻伐。此时两国势均力敌,形成南北对峙之势。秦国为扩大自己的势力,最担心齐、楚联合。商于之地的得与失成为决定双方成败的关键所在。秦因抢占商于之地而致楚三分,怀王因急于收复商于之地而使秦离间之计轻易得逞。怀王怒而伐秦,再失汉中之地,情势于楚更加不利。当此情势下,怀王发动全国兵力与秦作殊死一搏,并进逼至秦都附近。秦人恐慌之下,作《诅楚文》以求神祐。《诅楚文》内容主要是秦王述楚王背盟弃义、杀戮无道等罪,祈求神灵制克楚兵、复其边城。

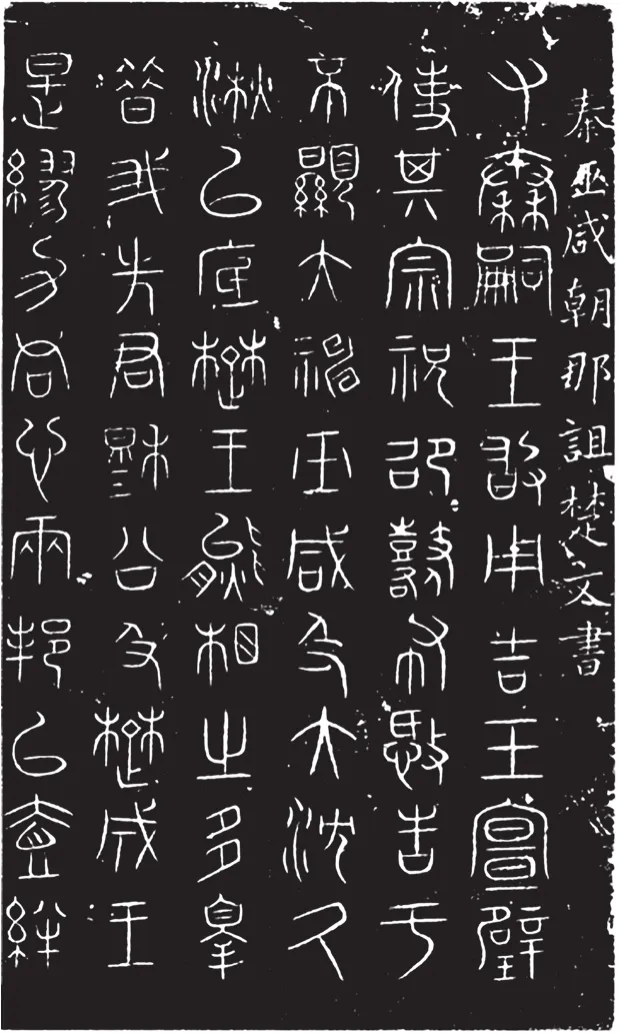

中国古代盛行诅祝之俗。所谓诅祝,即“告神明令加殃咎,以言告神谓之祝,请神加殃谓之诅。”[32]出兵征伐时,先由巫祝将对方的罪状檄告于神,从而使己获天助、敌遭天谴。《诅楚文》就是战国时代秦王诅楚王的告神之文,并勒文于石。《诅楚文》石刻,上承《石鼓》籀文,下启始皇泰山诸刻石的小篆,不仅是战国晚期秦楚关系的重要文献,也在古文字发展史、书法史上占据着十分重要的地位。

《诅楚文》内容主要是秦王述楚王诸罪,祈求神灵制克楚兵、复其边城。开篇即言秦嗣王用吉玉宣璧,使其宗祝邵鼛告神以诋楚王熊相。文中的“秦嗣王”多认为是秦惠文王,所诅楚王熊相依文义当为楚怀王。春秋战国时期有所谓大事在盟,小事在诅的说法,虽然兴兵动武但秦采取诅誓有书告神的策略。

北宋时先后在三个地点发现过诅楚文,每地各出一石。三石所刻内容基本相同,惟所告之神有异。陕西凤翔开元寺出土的为《告巫咸文》,朝那湫旁出土的为《告大沈厥湫文》,出于要册者为《告亚驼文》。秦王此次诅楚,所告之神大概很多,所刻之石绝不止三块。但其余刻石尚未被发现,也可能发现时由于不被重视而遭毁弃。颇有意思的是,三块诅楚文刻石均在北宋时被发现,这与北宋托古好古之风的兴起有很大关系,此时金石收藏和研究十分盛行。加之《诅楚文》刻石具有较高的史料、书法、文学价值,一经发现就倍受关注,为之题咏、著录、考证者不乏,如金石学家欧阳修[33]、赵明诚[34]等。但由于时代变迁和战乱影响,刻石及原拓南宋后已佚,今所见为后世摹刻拓本,其中所录《绛帖》和《汝帖》流传最广。《绛帖》《汝帖》仅收《告巫咸文》《告大沈厥湫文》,《告亚驼文》并未被收录。

《告大沈厥湫文》刻石于宋英宗治平年间,为农民在朝那湫旁耕田掘得。熙宁元年(1068年),蔡挺出任渭州(今甘肃平凉)知州,收来移置于郡廨。五年后蔡挺升任枢密副使,后以疾罢为资政殿学士判南京留司御史台,又将该石刻带到了南京(今河南商丘县南),藏于屋壁。七十一年后,故地燔毁,时武略大夫汶阳李伯祥任职于此,雅好古文,又移置于官廨。并让毕造刻纪年月于碑阴,题作绍兴八年(1138年)[35]。现存拓本中全文共318字,或并非原石文字,因为三石文字已经后人整理,原石上一些漫漶不可辨识的文字,整理者参校他石校改过。文辞内容大体相同,唯所求告之神名称各异。

《告大沈厥湫文》中的“大沈”“湫”所指为何,学界据《史记》《汉书》等文献记载,认为大沈即大渊大浸,湫即湫渊,《告大沈厥湫文》出朝那湫旁,所告之神即朝那湫神(图二)[36]。《史记正义》引《括地志》云:“朝那湫祠在原州平高县东南二十里。”[37]因此,湫渊、湫渊祠在安定郡朝那县境。战国秦昭襄王三十五年(公元前272年)秦灭义渠戎设北地郡,置朝那县,汉代属安定郡。文中有“秦嗣王,敢用吉玉宣璧,使其宗祝邵鼛,布殷憝△告于木顕大神厥湫。”涉及到祭祀用器和方式,《尔雅·释器》云:“璧大六寸谓之宣,内倍好肉谓之璧。”只是这里所用吉玉宣璧而不言数目[38]。吉玉宣璧是当时祭祀神灵的重器,朝那湫渊大神是秦惠文王求助的对象[39]。

图二 诅楚文书(采自容庚《古石刻零拾》第125页)

郭沫若主张《诅楚文》作于秦惠文王后元十三年即公元前312年。其主要理由是,这年楚怀王因受张仪欺骗,发兵攻秦,战于丹阳,兵败后“乃悉国兵复袭秦,战于蓝田”。楚“率诸侯之兵以临加我,欲划伐我社稷,伐灭我百姓,”犯边取城。正是在这种严峻的形势下,秦王才向神祈求保佑,而诅咒楚王。《告大沈厥湫文》石刻,很可能就是秦人祭祀后发兵时投于朝那湫。元代李诚《重修朝那湫龙神庙碑》亦云“开成州东北,据三十五里有湫曰朝那,有山环焉。湫东冈阜上直祠设像,神曰盖国大王。考之传记,春秋时秦人诅楚之文,投是湫也。”

秦祠官所常奉天地名山大川鬼神中有“湫渊”,而“朝那湫渊”祭祀遗址的确切地理位置存有争议,有宁夏固原和甘肃平凉、庄浪等说法,但均无实物佐证。2007年11月,固原原州区开城镇马场村出土了一块残碑(图三),碑上楷书阴刻有“跋尾赋……□那之湫则……一夕而移……不常其居……司侯长”等铭文。“那”字前所脱字应为“朝”。这为“朝那湫渊”提供了重要佐证,证实了朝那湫渊的具体位置就在固原的东海子(原州区开城镇马场村东500米)。《嘉靖固原州志》载:“东海子,在州东南四十里,广五里,阔一里。东岸有庙,余波入清水河。即古朝那湫。”[40]今固原市与东海子的位置与之相合。而值得注意的是,残碑所立年代很可能是宋代。一是因为在发现残碑的同时,又在东海子的东北山坡旧宅中发现两块柱础石。其中一块为覆莲瓣柱础,是流行于宋朝的建筑风格。二是文中有“跋尾”二字,是北宋文人惯用在文末进行评介或说明的一种文体,如欧阳修《集古录跋尾》、方勺《秦诅楚文跋尾》等。三是《重修朝那湫龙神庙碑》载,“宋金边臣祀于祠,碑志仍存。金末,兵尘荡起,祠无人居。”[41]是碑当是宋碑残存。元朝大德十年(1306年),开城地震,湫渊祠被震毁,湫渊水外泄,南流入茹河。元朝至元二年(1336年),重新修建了湫渊祠大殿,并请学政李诚作文以记之。因而推断,残碑应该为北宋之物[42]。

图三 东海子出土“□那之湫”残碑拓片

秦朝据有天下的时间虽然很短,秦始皇在位只有短暂的十余年时间,但他却有五次巡游全国。始皇二十七年(公元前220年)西巡陇西、北地,出鸡头山,过回中道,然后回到国都咸阳[43]。秦始皇平定六国后,将首次巡游的路线确定在自己原有的大后方,完全是对根据地民众的宣誓,以告慰人们对统一六国的支持。其中或许有一些祭祀话动,朝那湫渊或在其范围之内也未可知。值得注意的是汉武帝在位期间曾经六次巡幸安定郡[44]:

元鼎五年(公元前114年)“冬十月,行幸雍,祠五畤,遂逾陇,登空同,西临祖厉河而还。”

元封四年(公元前107年)“冬十月,行幸雍,祠五畤。通回中道,遂北出萧关,历独鹿、鸣泽,自代而还,幸河东。”

太初元年(公元前104年)秋八月“行幸安定。”

太始四年(公元前100年)“十二月,幸雍,祠五畤,西至安定、北地。”

征和三年(公元前90年)“行幸雍,至安定、北地。”

后元元年(公元前88年)春正月,“行幸甘泉,郊泰畤,遂幸安定。”

汉武帝的这些巡幸活动都与祭祀有密切的关系,在雍地五畤举行郊天之礼,在甘泉宫泰畤祭祀太一,都是汉帝国祭祀体系中最重要的祭礼。武帝在东方祭祀之后,常常会返回西北[45]。有时祭祀后也西巡安定,应该在安定即还有祭祀活动,如是朝那湫渊应是重视胡巫的汉武帝必到之处。武帝的这些祭祀目标是与匈奴战争有联系,巡狩当然也是为了备战匈奴,这样也就不难理解武帝多次巡幸安定。朝那湫渊不但是秦汉帝国的祭祀中心,也是北方胡族的祭祀中心。胡汉双祭的祭场并不仅限于湫渊,云阳也有双祭的场所[46]。这类祭祀场所很可能原为北方民族祭场,秦人拥有此地后亦以此为祭祀地,秦汉沿用,双方共用的时间应该很长。

图四 东海子(湫渊)卫星图

四、东海子近万年以来的气候演变

东海子湖位于固原市东南,是一个山间小盆地中山体滑坡形成的堰塞湖(图四)。为了解东海子遗址的历史时期气候状况,将这些迹象和所知的历史文献记录所得综合分析,使我们对于该遗址的性质有进一步的理解。在一个枯水季节我们在东海子打了2个岩芯,所提取的沉积物表明,东海子湖相地层主要为灰色、浅灰色粘土和粉砂质粘土为主,发育水平层理,纹层十分明显,局部含有较多的水生植物残体和水生螺壳。这是一处保存完整古气候信息序列的载体,在黄土高原上保留陆生植物残体使我们可以清晰地了解当时的植被生长情况,从而形成时间标志。

根据岩性变化,由上到下共分为17层,年代测定结果表明:在地层底部树轮校正年代为9710±160BC,处于全新世早期。年代数据保持地层下老上新的叠置关系,说明地层没有发生倒转,受到的扰动较小。

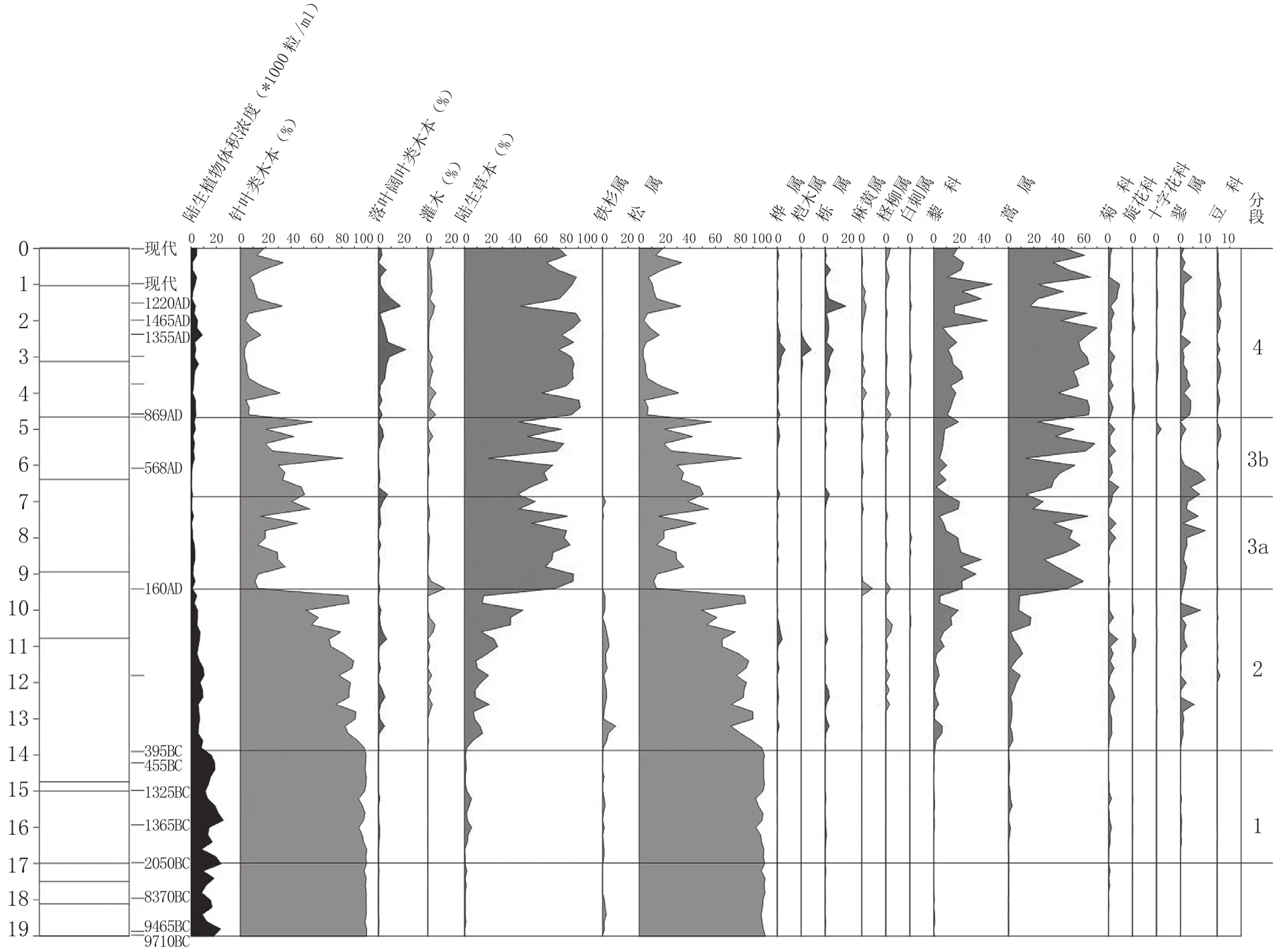

湖相沉积基本上反映在一相对封闭环境中流入物的情况。在雨量充沛时期沉积物随着降水量的增加,沉积增厚;相反,降水量稀少的年份,进入湖底沉积物则变少。沉积物中的包含物孢粉,直接表现出水环境周围的植被覆盖情况,花粉组合中的含量变化是气候变化的折射(图五)。在地层下部含有中粗砂,含有多个峰值,说明沉积物的来源多样,分选较差,与早期不同成因类型的沉积物被冲入湖泊有很大关系。气候与降水量、植物生长之间形成一种密切的关联。尤其东海子是史籍中记载的“湫渊”,这类历史上有确切记录天然湖泊,无疑是研究历史上气候变迁非常理想的地点,它地处偏僻,受现代人类活动影响较小,能相对不受干扰地记录古环境演变信息。考古工作者通过对东海子湖泊地层的岩芯取样,获得记录古环境的信息数据[47]。依据地层中的植物残体碳14测年,地层底部校正年代为9710±160年,处于全新世的早期;顶部年代为现今沉积物,整个地层沉积连续稳定。在最底层孢粉针叶类松层类占有绝对优势,平均高达97.39%,阔叶类和草本植物花粉的含量非常少。孢粉所反映的植物信息表明,生长在周围的是以松树为主,伴有少量铁杉的针叶林环境。这种环境持续了很长时间,从公元前4000年左右开始,针叶松类虽然占有较大的优势,但花孢粉比例上呈下降趋势。陆生的草本植物含量呈上升趋势,草木花粉以藜科、蒿属、菊科和藜属为主。灌木和落叶阔叶类植物花粉开始少量出现。气候的总体表现是针叶林开始退化,森林草原的环境发生变化,气候开始变干,降雨量减少。

气候学家认为在公元前3000年至公元前1000年间,中国北方气候以暖湿气候为主[48]。考古资料表明全新世中期是气候最适宜的阶段,考古学文化大约是仰韶文化期。在甘肃宁夏交界处葫芦河流域西吉、隆德等六县区域的新石器遗址调查表明了人类当时的活动范围[49]。

从公元前400年左右起,陆生植物花粉浓度较早期有明显下降。孢粉组合中以针叶类的松属占有较大优势,但由下向上比例呈下降趋势,平均含量降为80.5%,陆生草本植物花粉含量呈上升趋势,平均含量达到16.70%,上部一度超过35%,最高含量达46%。草本花粉中以藜科、蒿属、菊科和蓼属为主。灌木和落叶阔叶类植物花粉少量出现,各占比例略超1%。总体表现为针叶林开始退化的森林草原环境,气候变干。

湖相沉积9.40~4.67米阶段,大约为公元前161~公元870年时间,这时的陆生植物花粉浓度进一步下降。孢粉组合中针叶类花粉的含量出现断崖式下降,由第2孢粉段的80.5%降至32.7%,降少达到60%。陆生草本植物花粉含量显著上升,成为花粉组合中的主要成分,平均含量达到64.8%,最高含量达86%。草本花粉中以蒿属、藜科和蓼属为主,含有少量菊科(1.98%)。灌木和落叶阔叶类植物花粉少量出现,各占比例约1.3%。麻黄含量为0.56%。总体表现为残留少量针叶树的干旱草原环境,生长着少量的适应干旱气候的灌木,花粉浓度的显著降低反映植被进一步退化。

图五 东海子孢粉图

表一 葫芦河流域全新世中期前后的人类活动范围和活动量随时间的变化(资料引自[50])

公元870年至今,陆生植物花粉浓度有所回升。孢粉组合中针叶类花粉含量进一步下降,仅为12.1%。陆生草本植物花粉含量进一步上升,平均含量达到79.9%。草本花粉中以蒿属和藜科为主,含有少量蓼属(3.90%)和菊科(1.42%)。总体表现为温带草原环境,生长着少量的适应干旱气候的灌木,花粉浓度的回升主要因为草本植物的覆盖度有所增加(图五)。

这样的气候变化情况大体上与邻近地区全新世以来的人类活动情现基本相符(表一)。

孢粉、粒度和磁化率等环境替代分析指标的研究表明,从约4000年前开始,该地区的针叶林开始发生退化,2000年前左右,约是我国的西汉年间,针叶林发生十分显著的退化,有理由认为针叶林的退化与人类在此活动砍伐森林有关。磁化率值也波动异常。随着时间的推移,该地区小范围内森林持续退化直至可能消失。磁化率值持续上升,波动异常剧烈,暗示着人类在此有持续的活动,并且影响着周围的生态环境。同时也不能否认,植被的退化与全新世晚期变干的气候有一定的关系,但其影响不应该导致该地区周围针叶林消失的主要原因[51]。文献记载中一些有关湖面缩减的数据,虽不必看成是准确丈量的结果,因为每个时代人们观察的角度并不一致,但湖水面积的增减却或许反映出气候变化中一些规律性的问题,这些记载与现代科学手段测得结果有某些吻合之处。东海子地区所见的波动现象,与同一地区六盘山顶部另一堰塞湖岩芯孢粉结果,有时有重合,但也有差异[52],显示出高山阻隔对小气候环境的影响。

五、简单总结

通过以上考察我们大体可知,东海子做为一个堰塞湖大约形成于一万年左右,很可能是某一次大地震的结果。堰塞湖形成以后当地的气候是一个相对温和的时期,针叶类木本植物占有很大比重。大约从四千年左右开始气候进入一个干冷期,木本植物明显减少,陆生草本孢粉比例明显上升,草原环境变化迅速。公元前3000年至公元前1000年间,中国北方气候以暖湿气候为主导,东海子的环境大体相同。黄土高原上有一个天然湖泊对于周边人群有相当大的吸引力,人们围绕湖泊形成某种祭祀习俗。很可能北方游牧部族占据该区域后也在湖泊周边举行某种祭祀活动,这样的祭祀应该延续很长时间。秦人据有这一区域后,祭祀的规模扩大、等级提高,被称为朝那湫渊。秦统一六国后,原有各国的山川祭祀均被保留下来,其中秦国原有的祭祀地点地位又获提升。朝那湫渊与黄河、汉水、长江并称四大川,是由国家主持的重要祭祀地点。后来由于国家祭祀策略的变革,朝那湫渊或存国家祀典中被移除,变成一处地方祭祀场所。唐宋时期朝那湫渊干旱求雨的习俗得到承袭,地方官员也在这里建有庙宇,树有碑石,追述以往朝那湫渊的胜迹。宋代还出土《告大沈厥湫文》碑,引起金石学家的关注。现代考古学的调查活动不但使我们有机会观察两千多年以来人类活动遗存,也通过科学调查了解到近万年以来东海子为中心的区域气候信息,两者结合起来我们可以揭示古人祭祀地点的选择与环境之间的关系。

[1]司马迁.史记:封禅书(第28卷)[M].北京:中华书局,1963:1372.

[2]田天.秦汉国家祭祀史稿[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:58-69.

[3]同[1].

[4]同[1]:1371.

[5]顾祖禹撰,贺次君等点校.读史方與纪要:陕西七(第58卷)[M].北京:中华书局,2005:2777.

[6]班固.汉书:匈奴传(第94卷)[M].北京:中华书局,1962:3750.

[7]a.司马迁.史记:孝文本纪(第10卷)[M].北京:中华书局,1963:428.b.《史记·匈奴列传》记载亦同,见史记:匈奴列传(第110卷)[M].北京:中华书局,1963:2901.

[8]司马迁.史记:张释之冯唐列传(第120卷)[M].北京:中华书局,1963:2758.

[9]罗丰.固原地区历代建置沿革考述[J].固原师专学报,1986(3).

[10]韩孔乐,等.宁夏固原发现汉初铜鼎[J].文物,1982(12):35.

[11]同[1]:1373.

[12]a.班固.汉书:郊祀志(第25卷)[M].北京:中华书局,1962:1206-1208.b.杨经撰,牛达生等点校.嘉靖固原州志(第2卷)[M].银川:宁夏人民出版社,1985:87.苏林引颜师古注.如元代记载称:“凡他州旱,诚敬祈祷,两肠之应,曾未旋踵”。

[13]李吉甫撰.贺次君点校.元和郡县图志:关内道平高县条(第3卷).北京:中华书局,1983:58-59.

[14]班固.汉书:地理志(第28卷)[M].北京:中华书局,1962:1615.安定郡条及应劭注。

[15]同[1]:1357-1358.

[16]江上波夫.ウラシア古代北方文化—匈奴文化论考[M].东京:山川出版社,1950:225-257.

[17]同[6]:3752.

[18]脱脱.辽史:地理志(第37卷)[M].北京:中华书局,1974:446.

[19]同[12]:1245.武帝“立神明台,井干楼,高五十丈,辇道相属焉.”颜师古注引汉宫阁疏云:“神明台高五十丈,上有九室,恒置九天道士百人”。

[20]谢剑.匈奴宗教信仰及其流变[C]//中研院历史语言所集刊(第四十二本第四分).台北:中研院历史语言研究所,1971:574-576.

[21]同[1]:1357-1358.

[22]同[14]:“左冯翊郡”条。

[23]班固.汉书:金日磾传(第68卷)[M].北京:中华书局,1962:2959.

[24]同[6]:3801.

[25]同[6]:3802.

[26]同[6]:3781.

[27]同[16]:229.

[28]同[1]:1377.

[29]同[1]:1378-1379.

[30]同[1]:1381.

[31]李零.中国方术续考:秦汉礼仪中的宗教[M].北京:中华书局,2006:103-106.

[32]阮元校刻本.尚书:无逸[M]//十三经注疏.北京:中华书局,1980:222.

[33]欧阳修.欧阳修全集:集古录跋尾(第134卷)[M].北京:中华书局,2001:2081-2082.

[34]赵明诚.金石录(第13卷)[M]//历代碑志丛书.南京:江苏古籍出版社,1998:259.

[35]a.郭沫若.郭沫若全集:诅楚文考释(考古编第9卷)[M].北京:科学出版社,1982:282-283.b.同[34].

[36]a.同[35]a:300.b.容庚.容庚学术著作全集:古石刻零拾[M].北京:中华书局,2012:139-140.

[37]a.司马迁.史记:封禅书(第28卷)[M].北京:中华书局:1963:1373.b.见贺次君.括地志辑校:原州(第1卷)[M].北京:中华书局,1980:44.此乃张守节引用《括地志》中原文为《史记·封禅书》“秋渊、祠朝那”作注解,列于段后。亦见于《括地志辑校》。

[38]董逌.广川书跋卷四“诅楚文”条中记录了三块《诅楚文》碑厘定后的录文。卢辅圣.中国书画全集(第二册)[M].上海:上海书画出版社,2009,52.

[39]杨经撰,牛达生等点校.嘉靖固原州志(第2卷)[M].银川:宁夏人民出版社,1985:87.

[40]同[39]:13.

[41]同[39]:87.

[42]张有堂,等.湫渊探究[J].宁夏师范学院学报,2010(4):25.

[43]司马迁.史记:秦始皇本纪(第6卷)[M].北京:中华书局,1963:241.

[44]班固.汉书:武帝纪(第6卷)[M].北京:中华书局,1962:185,195,200,207,209,211.

[45]同[44]:202,204.例如在天汉二年“春行幸东海,还幸回中”;天汉三年行泰山修封,祀明堂,因受计.还幸北地,祀常山,瘞玄玉。”

[46]李零.入山与出塞:翁仲考[M].北京:文物出版社,2003:47.

[47]刘德成,等.东海子湖环境分析报告[M].待刊.

[48]竺可桢.中国近五千年来气候变迁的初步研究[C]//竺可桢文集.北京:科学出版社,1979:476-478.

[49]李非,等.葫芦河流域的古文化和古环境[J].考古,1993(9):822-839.

[50]陈铁梅.从我国史前考古测年数据的分布看古气候和史前人口的相互关系[C]//考古学研究(二).北京:北京大学出版社,1994:13.

[51]本段依据刘德成等《东海子湖环境分析报告》写成,承蒙刘德成等同意使用,谨致谢意.

[52]周爱峰,等.黄土高原六盘山天池记录的中晚全新世高分辨率气候变化及其意义[J].科学通报,2010(22):2263-2266.