粮饲兼用玉米新品种正科育1 号种植密度研究

程 宏,史海萍,魏荣业,冯瑞云

(1.山西农业大学玉米研究所,山西忻州034000;2.山西农业大学农学院,山西太原030031)

玉米是山西省种植面积最大的作物。近年来,商品玉米收购价格的波动幅度较大,种植以商品玉米产量为目的的普通玉米品种所产生的经济效益难以得到有效保障,青贮玉米逐渐获得农牧区玉米种植户的青睐[1-3]。青贮玉米大体分为2 类,一类是纯饲草型玉米,其植株高大,株高通常在4 m 以上,茎叶繁茂、持绿性好,基本没有果穗,营养成分较低,只能用于青贮;另一类是粮饲兼用型玉米,其果穗成熟时茎叶仍保持鲜绿,既有较高的籽粒产量,也有较高的全株生物产量,可根据玉米市场价格情况来决定收青贮还是收籽粒[4-6]。优质粮饲兼用型玉米品种可充分利用光热和土地资源,提高种植效益和土地资源利用率,粮、草、饲功能兼备,饲用营养成分丰富,效能和价值远远高于普通青贮玉米,能够使农牧业有机耦合,对农牧业的发展产生重大影响[7-8]。

正科育1 号玉米新品种是山西省农业科学院玉米研究所以自选系65A 作母本、自选系4D4C566作父本选育而成。2014 年进行所内品比试验,表现突出,2016 年参加山西省玉米春播中晚熟区品比试验,2017—2018 年参加山西省玉米春播中晚熟区区域试验,2018 年在山西省玉米春播中晚熟区开展自主生产试验。该品种活秆成熟,品质优良,抗病性好,适应范围广。2019 年5 月通过山西省农作物品种审定委员会审定(审定编号:晋审玉20190038号)[9-12]。

本研究以正科育1 号玉米品种为试材,研究不同种植密度条件下其农艺性状、籽粒产量及生物鲜产量情况,为下一步在朔州农牧区大面积推广提供数据支撑。

1 材料和方法

1.1 试验区概况

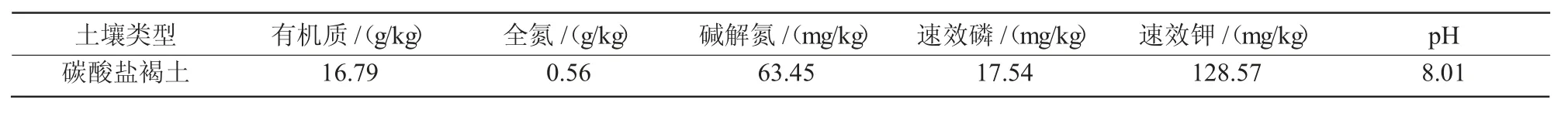

试验在山西省农业科学院玉米研究所檀村良种场进行。试验田位于东经112°43′9.01″,北纬38°27′40.35″,属温带大陆性气候,玉米区划属于山西省春播中晚熟玉米区,水热组合类型属于温暖、春干旱、夏轻旱区,海拔高度750~900 mm,年平均气温 4.3~9.2 ℃,无霜冻期 140~155 d,≥10 ℃积温 3 176~3 478 ℃,安全生育期 140~170 d,热量条件完全满足春播晚熟玉米品种的需要,玉米生育期日照时数为1 364.2~1 511.6 h、多年降水量为340~580 mm。试验地前茬为多年连作玉米。试验地的土壤理化性质如表1 所示。

表1 土壤理化性质

1.2 试验材料

供试玉米品种为正科育1 号,由山西省农业科学院玉米研究所选育。

1.3 试验设计

试验于2019 年春季进行,采取单因素随机区组设计。密度设 4 个水平(5.25 万、6.00 万、6.75 万、7.50 万株/hm)2,各处理重复3 次,小区面积为20 m2,5 行区,两边各设4 行保护行。基肥施磷酸二铵(N 18%,P2O546%)300 kg/hm2、硫酸钾(K2O50%)120 kg/hm2,拔节时追施尿素(N 46%)300 kg/hm2。播种后喷施除草剂“玉临军”,其他管理同一般大田。

1.4 测定项目及方法

测定玉米的株高、穗位高、穗长、穗粗、秃尖长、穗行数、行粒数、千粒质量;统计倒伏率和倒折率;在乳熟后期至蜡熟期(籽粒乳线为3/4)收获靠边2 行(面积8 m2),测生物鲜质量,在成熟期收获剩余3 行(面积 12 m2)测籽粒产量。

1.5 数据处理

试验数据采用Excel 2003、SPSS 13.5 等软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同种植密度对玉米农艺性状的影响

从表2 可以看出,正科育1 号的4 个播种密度分别为 5.25 万、6.00 万、6.75 万、7.50 万株 /hm2,株高和穗位随着密度的增加而逐渐增高,其中,株高的增高幅度随密度增加呈短—长—短的变化趋势,而穗位的增高幅度随密度增加而加大,呈现加速趋势;空秆率随密度的增加而增加;4 种种植密度下没有倒伏、倒折情况,表明该品种抗倒性强。

2.2 不同种植密度对玉米产量及其构成因素的影响

从籽粒产量的构成因素来看,千粒质量与产量、穗粒数与产量、秃尖长度与产量均不呈显著正相关;产量随密度的增加呈低—高—低的变化趋势。在大田生产中,不同种植密度对穗粒数的形成以及穗长、穗粗、秃尖长度和玉米籽粒质量会产生显著影响,并直接影响到最终产量。正科育1 号适宜种植密度为6.00 万~6.75 万株/hm2(表3)。

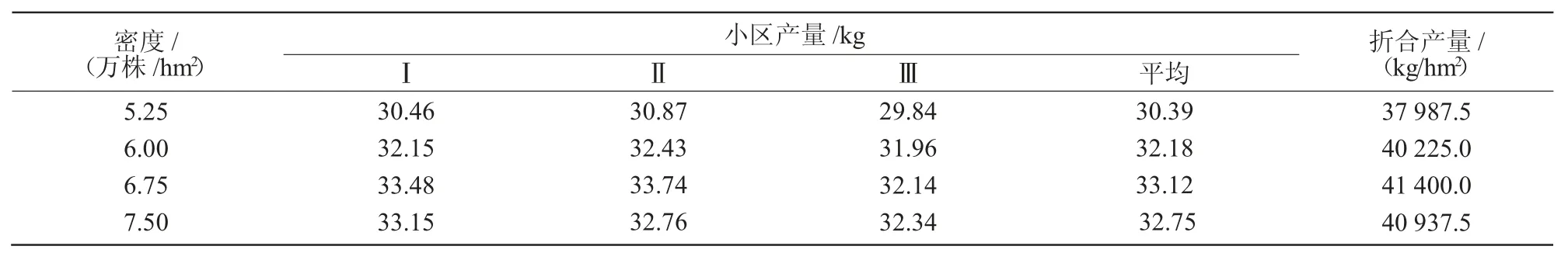

2.3 不同种植密度对玉米生物鲜产量的影响

由表4 可知,总体上随密度的增加生物鲜产量逐步增加。正科育1 号作为青贮玉米,其最佳种植密度为6.75 万~7.50 万株/hm2,当密度为6.75 万株/hm2时,生物鲜产量达41 400 kg/hm2,显著高于5.25 万、6.00 万株 /hm2这 2 个密度处理。

表4 不同种植密度玉米生物鲜产量比较

3 结论与讨论

合理密植就是因地、因品种、因栽培条件等合理确定每公顷地种植玉米的株数,扩大绿色叶面积和根系的吸收面积,有效利用光、热、水、气、肥等要素,生产出更多的干物质[13]。

玉米种植密度过小,就不能充分利用土地、空间、养分和阳光,虽然单株生长发育好,果穗大、籽粒饱满,但由于减少了单位面积的穗数,从而造成产量不高;种植密度过大,虽然每公顷穗数增加了,但因密度大而造成遮阴,通风透光不良,严重抑制了单株玉米的生长发育,造成空秆、倒伏、穗小、粒轻,也降低了单位面积的产量。只有种植密度合理,穗数、粒数、粒质量协调发展,才能保证玉米高产。合理密植青贮玉米可以降低倒伏造成的损失(密度过大倒伏后无法收割);可以减少过度密植授粉不匀导致淀粉含量过低,也就是只长空秆不结实;可以防止因种植密度过小,玉米地中杂草旺盛而吸附营养并导致收割机转盘堵塞,收割效率低下,进而导致产量降低[14-16]。

研究结果表明,粮饲兼用玉米品种正科育1 号在山西的生态生产条件下,以青贮为生产目标的适宜种植密度为6.75 万~7.50 万株/hm2,以籽粒产量为生产目标的适宜种植密度为6.00 万~6.75 万株/hm2,二者兼顾的适宜种植密度为6.75 万株/hm2,这样既保证玉米单株的正常发育,又能促进群体的充分发展,从而妥善地解决株高、穗位、穗数、粒质量、生物鲜产量的矛盾,在单位面积上获得较高的产量[17-19]。