爱无尽,情更深

——回忆父亲吴印咸

吴筑清

吴印咸

吴筑清

2020 年9 月21 日是父亲诞辰120 岁的生日。我又情不自禁地凝视他在我六岁时拍摄的肖像(见图),心潮起伏、思绪万千。自1994 年他离开我们已经26 年了,但他的音容笑貌仿佛从没有消失,每每想起父亲,就好像他依旧在我们的身边。

(一)父爱如山

我们这个家庭,是由三个亲密的家庭成员组成的。虽然只有我是爸爸妈妈所生的孩子,但我们家还有两位舅舅因革命牺牲,他们留下的四个孩子思强、思庆、思梅、小艾,这几个姐妹兄弟,从小就来到我们家里,所以我们的家庭是一个与别人不同的家庭。这样,我们就组成了一个大家庭。父亲不仅对自己的女儿爱护备至,处处关心,对由他和母亲扶养的几个侄儿也一视同仁、情同己出,把他们都当作亲生儿女一样来爱护。

冬夜,弟弟小艾患病发烧,父亲冒着呼啸的北风到药店去买药。听说他跑了好几家药店都关门了,最后到了一家很远的药店,敲开了门才买到药。回来时,冻得满脸通红,他顾不上换衣服,急忙倒上一杯温开水,让弟弟先把药吃下。

当妹妹思梅在恋爱上遇到难题,是父亲帮助她渡过了人生的难关,化解了矛盾。这是因为父亲对子女的观察,对他们为人处事的理解,才能帮助她化解矛盾,渡过困难。

文革开始后,我们家所有的子女,有的大学毕业就被分到外地、远郊区,而中学生就去插队,到远郊区当老师,父母身边没有一个子女。弟弟思庆在文革中受到不公正待遇,大学毕业被分到煤矿下井作业,后来又伤了腰。国家落实老干部政策,没有子女在身边的干部家庭,可以调一个子女回身边。父亲决定不调在远郊区工作的自己的女儿,而让思庆回北京,从此改变了思庆的一生,在父亲的心里,侄儿和他的亲生子女是一样的。

1961 年父亲的亲侄儿吴谦从广州考入北京医学院,由于他的父亲(我的叔叔)已去世,家里还有一个弟弟,靠着母亲微薄的工资,生活确实困难,他打算申请助学金(当时最高助学金是每月19.5 元),父亲对他说:“不要向国家要钱了,国家也处于困难时期,你的学费我给你。”于是父亲每月和我们一样给他20 元钱做学费和生活费。

这样到了1962 年,我们家就有四个大学生、两个中学生了,虽然父母亲的工资有四百多元,爸爸在60 年代属于享受较高工资待遇的干部,但他一个月的工资要寄给老家一部分,要负担我们这么多孩子的一个大家庭,还是不宽裕的,所以我们从小都养成了勤俭节约的习惯。

真正的幸福不在于钱的多少,而在于我们家人的亲密和睦。文革中很长一段时间,父亲高干工资被扣发,每月只有区区几十元生活费,要维持一大家人的生活,需要精打细算。思强参加工作了,父亲给他寄学习资料;思庆在煤矿受伤了,父亲给他买最好的膏药;思梅到远郊山区当了一名农村教师,父亲、母亲为她准备行囊;小艾去山西插队,父亲、母亲为他牵肠挂肚……孩子们天各一方,父母心里却牵挂着每一个孩子。

吴筑清和父母合影(1947 年)

1974 年爸爸得了颈椎病,头昏、手臂麻木,且头不能向左转。但当时最让爸爸苦闷的不是疾病,而是在“四人帮”把持文化组期间,他既不愿做违心的事,又无法做应该做的事,他是当时五七艺术大学的副校长,在办学方针、电影学院的生存和发展等问题上与“四人帮”产生分歧,被冷落在一边,无法继续工作,只好在家养病。这时我又被诊断患了乳腺癌,这对爸爸无疑是雪上加霜。那时,听到癌症真是谈虎色变,我自己早已是紧张到了极点,可又怕父母着急,只能装作不在意,其实情绪十分低落。

然而,爸爸却是那么镇定,那么安详,他虽然没有对我说任何安慰的话语,但是看到他,我就平静下来了,感觉到有一股无形的力量支持着我,就这样我顺利地通过了放疗、手术、化疗等治疗。我和爸爸一起在家养病,他忍着自己的病痛,天天为我煎中药,他自己也在积极地治病。最关键的是,我看见父亲在逆境中没有消极,他没有了其他工作,就参与了电影学院老师们的滤色镜研究小组,搞起了科研,并且还为保定胶片厂试验国产彩色胶片,这两项工作都取得了喜人的成果。他用国产彩色胶片拍摄了许多花卉,爸爸又投入到他的事业中去了,他的情绪日益高涨,他打算出版一本百花集,虽然这本影集最终没有出版,但爸爸却在心中重温了党的百花齐放的文艺方针。爸爸在花卉拍摄上极具造诣,有人说他拍出了花的神、花的魂。

爸爸的这种精神给我以极大的教育和鼓舞,无形之中我也看淡了自己的疾病,我和爸爸一起去公园、郊外,他看到我一天天好起来,也十分高兴。就这样,我们父女俩互相鼓舞,一起渡过了难关。

爸爸从没有娇惯我、放纵我,但他的慈爱让我记忆终生。父亲从没有要求我什么,也没有告诉我应该怎么做,但他的身教却让我懂得了做人的道理。

(二)爱的担当

父亲对他的子女十分疼爱,而对电影学院的师生更是爱护有加。在任职期间,父亲总是在力所能及范围之内,尽其可能地保护电影学院的教师、学生,并维持正常的教学秩序。

文革中,有一次“四人帮”的亲信,文化组某领导成员,到中央五七艺术大学(当时电影学院合并其中)的美术系视察,父亲陪同在侧。当看到美术系教师陈荣踞向工农兵学员展示自己在文革前的作品时,这位成员顿时大发雷霆,指责陈荣踞老师这种做法是修正主义黑线回潮,是要把革命学员重新带回到资产阶级老路上去。当时这样沉重的罪名落到这位青年教师的头上,很可能会断送他的前途。此时,父亲立刻出来表示说这样的示范教学是由我布置的,不应该是陈老师的责任,如果有什么不对的话,我愿意接受你们的批评。这位成员没有再多说什么,事后,父亲又单独找陈老师谈话,叫他不要有顾虑,继续放手教学,如再发生问题,完全由父亲承担。这种担当精神深深感动了陈荣踞,他对父亲更加敬重了。

父亲一生倍受群众爱戴,他也关心群众,他和电影学院师生心连心。文化大革命期间有件事使他特别感动。1966 年秋的一个夜晚,父亲挨批斗后,在回家途中遇到一位学生,他见父亲拿着写着“走资派”的高帽子心情很郁闷,就走近悄悄地说:“吴院长,你别上心。”父亲提醒他说:“现在是什么时候,你别这样叫我。”学生说:“你是好人,我们心里清楚。”其实父亲并不认识这位学生,后来杨恩璞老师带他来借阅延安时期的摄影资料,才知道他是美术系的徐新同学。文革中徐新创作《毛主席在延安》的历史画,父亲给予不少帮助和指点,他们渐渐成为忘年之交。几年后在学生毕业分配时,徐新因家庭出身问题遇到些麻烦,父亲当时已经恢复领导工作,便仗义执言,按政策给予解决。

(三)大爱无疆

父亲对家人的爱是那么温暖,那么亲切,他对外人的爱和关心同样是那么温暖,那么细微。记得上世纪60 年代经济困难时期,他出差在外,看到当地食品供应匮乏,就默默地把自己补养身体的白糖,送给了陪同他的年轻同志,让他顺路探家时带给家里的老人。

1963 年至1964 年期间,父亲参加故事片《白求恩大夫》的拍摄,担任总摄影师,这是一部由上海海燕电影厂和八一电影厂联合摄制的重点影片。当时,他作为特聘专家住在上海著名的华侨饭店,有一天,因为摄影棚内布景的刷粉未干,摄制组只能暂停等待。父亲见有空余时间,就邀约摄影组的机械员吴师傅到他饭店的房间洗澡。

洗澡,在今天看来是一件很平常的事情,但在60 年代,那时老百姓家中普遍没有卫生间,洗澡不是到公共浴池,就只能将就擦擦身子。对摄影车间干体力活的师傅来说,每天都忙得满身大汗,就希望能洗个痛快澡,休整一下。父亲请机械员吴师傅到华侨饭店套房去洗澡,就是想让他放松地享受一下。但这一邀请却使吴师傅颇感为难,虽说社会主义社会人人平等,应无等级之分,可在潜意识之中,吴师傅还是对我父亲有崇敬加恐惧之感,觉得去也不是,不去也不是。父亲的助手张益福就对他说:“来吧,痛痛快快洗个澡,休息休息。吴老是个很随和的人,一点架子也没有,你就别有顾虑。”第二天,他果真来到华侨饭店,他穿了一套崭新的蓝华达呢中山装,这可能是他最好的衣服了。父亲见了吴师傅非常高兴,亲自带他走进浴室。吴师傅见父亲如此热情,激动得一时说不出话。

洗澡,在人的生活中是件微不足道的小事。但是,对这位上影厂的工人师傅而言却成了他生活中难忘的记忆。在一家豪华酒店的套间浴室里,经历了一次与拥挤不堪的平民澡堂里完全不同的沐浴感受,更体验了一次跟革命老前辈温馨相处、心灵交融的同志之情。

1966 年文革开始之初,摄影机械员吴师傅对父亲的处境很不放心,他担心政治运动的冲击会伤及我父亲。后来有人从上海来北京出差,他特意托人到电影学院找到张益福老师,打听父亲的情况并寄语慰问之情。张益福对来人说,吴老在学院威望高、人缘好,平时没让群众不满的地方,所以造反派也并没有对他有过激的行为,只是让他看看自行车、拔拔草,请上海吴师傅放宽心。这件小事,既体现了父亲关心广大群众,平易近人的性格,也反映出基层平民将心比心,对我父亲的爱戴和感恩,这是一种珍贵又温暖的革命友情。

父亲虽是老革命、老延安,在政治运动中也被多次折腾,但由于他为人正派,爱护下属,所以每当他受到不公正的对待时,就总有自己的老友和学生来安慰他,有的还邀请他外出拍摄,为他分忧,为他解难。因为他们知道,处于逆境中的老师,只要投入摄影创作就能驱除他内心的委屈,而振奋快乐。父亲每当想起这些,就无比感恩大家。

90 年代,父亲收到了来自新疆的一个邮包,邮包里是新疆一个小摄影爱好者自制的100 个明信片,上面复印有白求恩的照片。小家伙要求吴爷爷给签个名,并要求到邮局盖章。90 岁的父亲,认真地在每个明信片上签好字,并要亲自到邮局,我劝父亲说:“算了吧,别把一个小孩子的要求看得那么重。”而父亲却说,“虽是小孩子,但这是他对我的信任和希望,不能让他失望。”话虽然不多,却让我看到了父亲金子般的心。我没有再说什么,拿起这些明信片到邮局认真地盖上了100 个章。明信片带着父亲对孩子的期望,飞回新疆,把一位老人对孩子的祝福撒播到遥远的边疆。

在父亲晚年他的生活并不孤独,不仅媒体记者和国际访客不断,而且经常有各地摄影界的老熟人和学生来看望他,也有素不相识的摄影爱好者前来请教,甚至有的街坊小朋友让母亲带着来看望吴爷爷。无论是谁来,父亲都热情对待,毫无保留地提供帮助。父亲对年轻人尤其钟爱,他的慈爱关怀和语重心长的交流,使年轻人好像感到就在自己的爷爷身边一样,可以无话不谈,尽情地汲取养分来丰富自己,无论是摄影艺术知识,还是做人的道理。因而,父亲在离休之后,就有了许多忘年交。

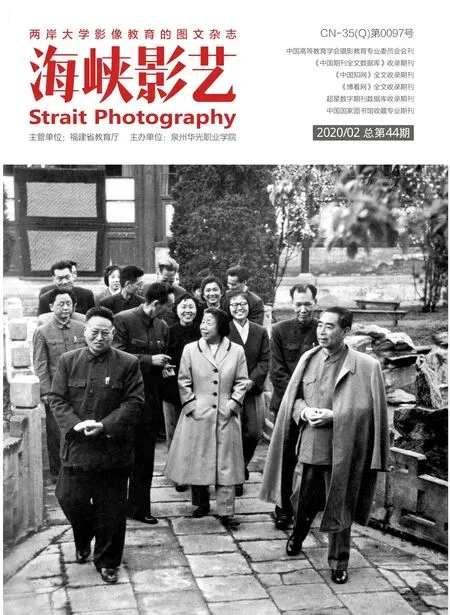

吴筑清陪同父亲在桂林采风拍摄(1973 年)

父亲去世后的一天,常来送信的年轻邮递员来到家中。这回他并没有信要送,也没有报纸要递,他只是轻声说,“我可以进来为吴老行个礼吗?”那个时刻我真的被他的悲伤和真诚感动了,默默地把他带到爸爸的灵堂。他神色凝重,眼里含着泪,面对父亲的遗像深深地行礼三鞠躬,然后转身默默地离去。此时屋子里寂然无声,家里所有人内心都受到深重的震撼,我们在想,是什么让这位年轻人如此悲伤,是爸爸的声望?作品?还是他的品格?这些固然都有可能,但能够让一个普通人为之流泪的,最可能的还是爸爸那待人真诚和蔼的心态,位尊不自傲,德高不矜持的为人。在爸爸去世的日子里,有无数的鲜花、无数的挽联,但这位普通邮递员独特的悼念,却永远地铭刻在我心中。

今年,在我父亲120 周年诞辰纪念之时,我非常感谢大家对他的怀念和赞颂。同时,也促使我思量:他已经离开我们二十多年,为什么社会各界朋友还仍然对他念念不忘?我想是因为父亲那纯洁无私的心始终打动着人们。父亲把他对祖国和人民的热爱,对摄影和教育事业的执着,对家人和他学生的眷恋,都留给了我们。

父亲身教言传,我们后辈终身难忘。我们一定要继承他的遗志,学习他的崇高的人品和艺品,继续为祖国和人民努力奉献。