底渣溢流水处理及循环利用新工艺的研究及应用

殷世忠,王 威,尹 导

(中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司,长春 130021)

自20世纪70年代,传统式水力除渣系统就开始在国内外火力发电厂广泛应用,而国内近年来对其进行了优化升级,产生了自平衡大倾角式捞渣机技术。该技术在火力发电厂的应用有了较快的发展,截至2015年底,国内已投运和在建的300~600 MW燃煤机组已超过40台,发展迅猛。在实际运行中,由于存在煤品质差,煤质变化频繁的问题,致使渣量波动较大,使得捞渣机溢流水温度升高,直接对底渣系统运行造成较大的影响,主要体现在底渣冷却效果差,底渣溢流水的水质差,蒸发水量大,溢流循环水量增多及厂用电升高等,影响机组的安全稳定运行。

在火电厂已成熟应用水处理及冷却技术的基础上对底渣溢流水处理、冷却及循环措施开展研究,使其满足火电机组水力除渣系统的安全运行要求,这将有助于增强火电厂水力除渣系统对于煤质变化的适应性,直接效益和间接效益非常巨大。

1 底渣溢流水水质特点

火力发电厂实际运行中,燃煤煤质变化较大,当锅炉燃用灰和杂质多的煤炭会排出更多底渣,所需冷却水量也不断增加。

底渣溢流水的水质较差,悬浮物含量高,伴有大量的漂珠和浮灰,悬浮物质量浓度约为2 000~4 000mg/L,个 别 电 厂 实 测 值 甚 至 高 达9 000mg/L,pH约为8.5~9.5,水温一般在60℃以上,结垢倾向严重。在高温情况下煤中含有的CaCO3会分解产生CaO,在锅炉底渣降温过程中不断溶解于水中,Ca2+、Mg2+浓度和pH不断上升;的增加促使转化为并同时生成Mg(OH)2沉淀。当Ca2+和浓度增加并超过CaCO3的溶度积时会出现CaCO3沉淀微粒,在管道、设备上结垢[1]。使管道截面积迅速减少,甚至堵塞管道,能耗大为增加,影响电厂的正常运行。由于上述底渣溢流水水质复杂的特点,对水处理工艺提出很高要求。

2 底渣溢流水处理工艺概况

目前,已投运的电厂采用的底渣溢流水处理工艺有多种,主要归纳如下:多级沉淀工艺、石英微孔陶瓷过滤工艺、混凝沉淀+滤池工艺、利用炉烟处理工艺和药剂处理工艺等。从底渣溢流水处理系统运行效果上来看,上述处理工艺均存在各自的问题。如采用多级沉淀工艺占地面积大,初投资高,悬浮物去除率不理想,出水不满足相关标准和回用要求;石英微孔陶瓷过滤工艺过滤介质容易堵塞,过滤阻力升高快,冲洗频繁,操作人员工作强度高;混凝沉淀+滤池工艺对预处理要求较高,滤池过滤负荷大,滤料易板结;利用炉烟处理工艺系统设计复杂,烟气阻力大;药剂处理工艺药品消耗较大,运行费用高。

3 新工艺的研究及应用

3.1 项目概况

某国外项目为1×350MW燃煤超临界参数机组,燃料采用矿区褐煤,通过皮带输送至厂内。灰渣采用灰渣分除、分储方案。底渣采用大倾角捞渣机输送系统,底渣溢流水采用闭式循环水系统进行冷却并回用。该项目底渣溢流水处理系统设计出力为120m3/h。

工艺流程及配置:褐煤经炉内燃烧后,通过小炉排二次燃烧,最终通过锅炉排渣口排至大倾角刮板捞渣机系统进行冷却,经大倾角捞渣机沥水并将底渣输送至渣仓内储存。捞渣机的溢流水(温度60~70℃)及渣仓的析水,分别通过沟道自流至布置在炉侧封闭间内的溢流水池中储存。每台炉设1座溢流水池,深3m,有效容积约为40m3。溢流水池中设2台溢流水泵(1运1备),流量为120m3/h,压力为0.3MPa;1台搅拌器,叶轮直径为750mm;溢流水温度60~70℃。

3.2 底渣溢流水处理新工艺

底渣溢流水的处理系统是指将底渣系统产生的溢流水全部处理,处理后的水经过冷却塔将水温降低,然后回流至底渣系统作为工艺补充水,从而形成一个封闭的循环,在这个循环中没有对外排水。

底渣溢流水处理设计有水处理、冷却及循环利用系统,其具体为:底渣溢流水首先进入接收池,接收池按流程方向分为两格,隔板高度低于池深兼作溢流板,隔板需布水均匀,防止短流现象出现影响沉淀效果。该接收池能够消化电厂冲击性大量排水,同时能够对底渣溢流水中的渣质、灰分进行沉淀,以降低后续处理系统的处理负荷。后续的高效一体化过滤器进一步去除水中颗粒物、漂珠、浮灰、固体悬浮物等污染物质,满足底渣用水要求。在处理流程中,高效一体化过滤器前投加混凝剂、助凝剂,均能强化过滤器的处理效果,提高漂珠、浮灰去除率。

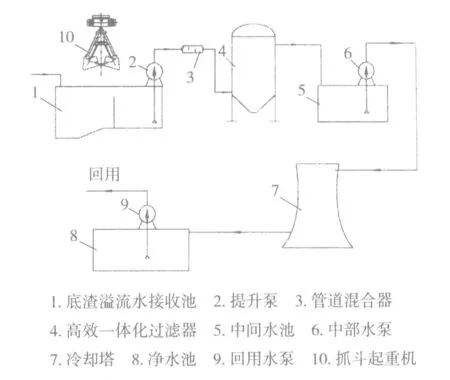

底渣系统正常运行中流失的水由水工专业提供的补充水补充。受工程条件限制,无法在夏天循环水温度较高时增加更多的补充水来保证捞渣机进水温度,所以该系统中还设置了渣水冷却系统,以降低循环水温度,避免夏天或紧急情况下捞渣机溢流水超温情况发生。考虑到底渣用水对水温有较高要求,过滤器出水还需经过冷却降温处理。实际设计中,在借鉴工业循环水冷却系统特点的基础上,设置了一座机械通风冷却塔,冷却塔布置在处理站的屋顶,这不仅实现了对溢流水进行快速降温,还尽可能地降低冷却塔出水温度以最大限度减少底渣处理用水水量,从而降低整个底渣溢流水处理系统的出力。如果底渣溢流水需要调节pH,调节装置可设置在接收池,避免水处理过程中pH波动对设备、管道腐蚀。上述新工艺流程见图1。

图1 底渣溢流水处理及循环利用系统

底渣溢流水浓度波动大、颗粒小,先进入接收池后,较大颗粒的灰渣在自然重力沉降作用下慢慢沉降下来,沉淀效率约70%,再进入高效一体化过滤器,过滤去除剩余细小悬浮物。沉淀下来的灰渣浓浆在运行期采用抓斗式起重机将其抓捞并移至接收池旁空地沥水,然后外运;在非运行期接收池采用人工彻底清除。

高效一体化过滤器采用多级沉淀及高效净化器相结合的原理。底渣溢流水进入接收池,经过平流沉淀后,在管道中加入混凝剂和助凝剂,通过提升泵打入一体化高效净化器,处理合格后的净水从装置上部排出,污泥在装置底部沉淀和浓缩后定期外排。当净化器压差达到一定程度时,通过清水反洗,将装置内滤料层上黏附的渣泥清除。该系统的核心设备是高效净化器,加药后的溢流水由底部进入净化装置,通过旋流分离、重力沉淀和悬浮滤料过滤后,净水从顶部排出[2]。

4 存在问题、处理措施及建议

4.1 防结垢措施

湿式出渣由于水流速度快,渣水中的漂珠等悬浮物密度小,虽然经过脱水仓、浓缩池分离,但悬浮物达到500mg/L(瞬时最大达3 000mg/L),pH 为9.5~11[3]。底渣溢流水上述特点易在管道内结垢,为有效防止结垢产生,建议从其他系统加酸装置中引出1路加酸管到底渣溢流水处理系统,用以调节循环水的酸碱度,在一定程度上解决渣水系统设备及管道的结垢问题。

4.2 完善布水系统

底渣溢流水接收水池中隔墙出水可能会存在严重不均及短流现象,因此,建议在接收水池进水口增设导流槽及导流管,实现均匀多点进水,避免间断进水造成池体内水力搅拌,也要避免溢流水上进上出,出现短流现象。

4.3 增强沉淀效果

由于接收池面积不大沉淀效果有限,为了强化沉淀效果,可增加多个斜管形成斜管沉淀池,加大水池过水断面的湿周,同时减小水力半径,为此在同样的水平流速时,可以大大降低雷诺数,增大弗劳德数,从而减少水的紊动,促进沉淀。

5 结论

通过底渣溢流水处理、冷却及循环利用系统中处理设备有机整合和强化辅助系统的配合,去除渣水中漂珠、浮灰,有效降低溢流水的水温,使出水中各项指标都能满足底渣系统用水要求,减少底渣系统工业水补水量。该系统能够经受来水冲击性影响,高效去除水中的污染物质,有效降低水温,调节酸碱度,能够根据每个工程实际情况灵活调整系统中设备配置和出力,有利于电厂的平稳运行维护和管理。该新型底渣溢流水处理、冷却及循环利用系统投资低,占地极为紧凑,对水资源重复利用有较高要求的工程更为适用。