音乐意义研究新视角

——评埃罗·塔拉斯蒂《音乐符号学理论》

■葛雅琳

[芬兰]埃罗·塔拉斯蒂著《音乐符号学理论》上海音乐学院出版社出版

古人有云:“言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故咏歌之。咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”(《毛诗序》)当代人们亦常言,“语言的尽头便是音乐的开始”。这些说的正是音乐可以言说语言无法言说之物的能力。然而音乐学家的工作却是反其道而行之,欲将似乎是不可言说的音乐,用语言表述出来。即如塔拉斯蒂所说的“在承认语言不能描述音乐某些方面的同时,我们可以言说音乐的某种真实”①。研究音乐符号学,其根本问题便是涉及音乐美感及意义的言说问题,也就是说如何将音乐抽象而感性的外显及其内在表达逻辑用语言合理地表达出来。我们认为,虽然直接感受纯听觉的美是音乐欣赏最基本的方式,从某种程度来说,音乐是从心灵指向心灵的一门独特艺术。然而,我们仍需借助语言,将隐藏在音乐感性世界中的潜在意义及内涵表达出来,以实现对音乐深层意蕴的理解及交流。这些潜在的意义和内涵有可能既在音乐音响符号的背后,又可能在乐谱符号、演奏姿态、演奏环境、音乐历史文本等的背后。音乐符号学正是旨在尊重音乐艺术的独特性的基础上,将音乐活动视为一种符号行为,并解读剖析音乐符号在其中被编码、发送、解码及接收的规则,并力图实现其深层意义的彰显。

《音乐符号学理论》由埃罗·塔拉斯蒂撰写,作者在其扎实的大符号学理论和西方经典哲学的基础上,主要继承和发展了格雷马斯的学说,建构了一个全新的音乐研究体系。这个体系以结构主义符号学的思维和术语形式化了音乐符号的深层及表层结构,并以此为基础对音乐作品进行分析研究,是以探究音乐的内涵意义及其表意方式。该研究打开了我们研究音乐意义的视野,提供了具体的、有较强操作性的分析研究方法。

埃罗·塔拉斯蒂(Eero Tarasti,1948—)系芬兰籍音乐学者、符号学家,目前是赫尔辛基大学的音乐学教授。塔拉斯蒂出生于赫尔辛基,1978 在赫尔辛基大学获得博士学位,在1979—1983 年期间,成为捷瓦斯基拉大学艺术教育的教授,1981 年创立芬兰符号学协会,1983—1984 年又被捷瓦斯基拉大学聘为音乐学教授。1984 年他获得赫尔辛基大学的音乐学教授的职位。2004 年至2014 年期间,担任国际符号学学会主席。

塔拉斯蒂的学术生涯主要分为三个阶段,第一个是列维—斯特劳斯阶段,出版书籍《神话和音乐:对音乐中尤其是瓦格纳、西贝柳斯和斯特文斯基音乐中神话美学研究的一种符号学方法》(1979);第二个是巴黎学派和格雷马斯阶段,期间其受结构主义影响,本书《音乐符号学理论》(1994)即为此阶段的代表作;第三个为存在符号学阶段,该时期的塔拉斯蒂学说脱胎于格雷马斯的符号学,又吸收了黑格尔、康德以及克尔凯郭尔、海德格尔、萨特等存在主义思想家关于主体和自我的理论,塔拉斯蒂称之为“新符号学”,原因是为了满足解释“不断流动变化的现实”的需要,该时期代表作为《存在符号学》(2000)。②

总体而言,《音乐符号学理论》具有四个特点:一是结构主义的研究思维贯穿全文;二是尊重音乐学科特点,“优先考虑音乐事实本身”③;三是运用实证与直觉融合的论证方式;四是希望缓解结构主义的“非历史主义”与传统历史方法之间的冲突。

一、结构主义的研究思维贯穿全文

关于结构主义,法国历史学家弗拉索瓦·多斯在《从结构到解构法国20 世纪思想主潮》中做了一个简要的介绍:“结构在拉丁语中是struere,直接来自structra,最初只具有建筑学的意义。……在17 和18 世纪,‘结构’一词的意义被更改和拓宽了,有人以之类比活的生灵。丰特内勒把人体视为建筑,沃拉热和贝尔诺把语言视为建构。渐渐地,这个术语开始用来描述具体物体的各个部分构成一个整体所采取的方式,因而也能够用来描述形形色色的结构了,包括解剖学、心理学、地质学、数学的结构。在此之后,结构方法才被应用于社会科学。对于斯宾塞、摩根和马克思而言,这个术语描述的是把整体之部分连接成整体的持久现象。”④在后文中,多斯还将结构主义分为科学结构主义、记号学结构主义和历史化的或认知性的结构主义,而格雷马斯的学说理所当然地被归于科学结构主义中⑤,这也许与格雷马斯善于将数学思维及自然科学中的一些术语和研究方法运用到其语言学研究中有关。结构主义符号学认为,讨论意义的生成,文本中各元素间的差异性和系统论是问题关键,元素间需要彼此有差异才能成为元素,而系统则大于元素,元素要在系统之内才有意义。而严密、精确的方法和科学性则是结构主义者的共同追求。

作为法国结构主义大家格雷马斯的学生,塔拉斯蒂的音乐符号学中带有鲜明的格雷马斯学说的印迹。《音乐符号学理论》中的核心术语如符号方阵、同位素、模态、模态逻辑、话语、叙事程序、生成理论、行动者等核心术语及研究思维源于其老师格雷马斯,可以说是格雷马斯学说在音乐学领域的交叉、延伸与发展。他一方面受格雷马斯的结构语义学影响,旨在于一种严谨的符号学概念体系中讨论音乐表意问题;另一方面,有深厚德国经典哲学功底的塔拉斯蒂善于吸收和改造各学派的理论,将它们运用于具体音乐事件或作品的实际解读及分析中。用他自己的话说,“作为一名学者,我认为自己‘合适’做瑞士数学家和哲学家费迪南·汞赛斯所描述的那个人,即,他是一个能在考察过程中考虑情景和上下文的研究员。即使作为一名格雷马斯符号学主义者以及在我对皮尔士理论的运用中,我都会优先考虑音乐事实本身,并且如果理论不适用于音乐现实,我便会修改它们。……也就是说,我总是设法避免建立一种能够完全始终如一的、系统化及逻辑化的音乐符号学理论,……我想要的理论,涉及到现实音乐生活中,包括当前研究者和听众在内的所有复杂的现象。毕竟,多数重要的音乐作品均显示了一个较高的精密度和复杂性。理论必须是阐释音乐作品及真正作曲家、演奏者和听众的行动,而不是去阐释‘实验室里的小白鼠’。”⑥因此,塔拉斯蒂在其研究中也吸收了其他符号学家或学派的理论,如索绪尔与叶尔姆斯列夫的符号理论;皮尔士的符号肖似;迹象及象征符号分类;尤里·洛特曼的符号域思想;克里斯蒂娃的互文性理论等等。

据笔者观察,塔拉斯蒂选择从结构主义介入音乐符号学研究,在其师承原因背后,也与其深厚的西方音乐演奏、欣赏及音乐分析学造诣有关。因为以调式和声分析、曲式分析为核心的西方作曲理论研究与弗拉索瓦·多斯所说的“整体之部分连接成整体的持久现象”往往不谋而合,有天然的相近之处。因此我们会在书中看到,塔拉斯蒂的音乐符号研究,往往从“部分”即音乐表意的最小单位(义素、动能素等)出发,以最小的调性变化、和声组合、节奏单元、音乐动机、音乐行动者的识别与分析为研究基础。从塔拉斯蒂对音乐的“模态化”“同位素”“脱离/接合”(或“离心/向心”)等问题的探讨中,我们还可以发现塔拉斯蒂对“部分之连接”问题的重视。而音乐话语、音乐叙事、音乐空间、音乐时间及音乐行动者等问题的讨论则显示了塔拉斯蒂对音乐表意的上下文关系或者说是表意环境的关注。

二、尊重音乐学科特点,“优先考虑音乐事实本身”

虽然被一些学者批评为“折中主义者”,但塔拉斯蒂仍然坚持,需为音乐寻找合适的理论,并且在研究过程中对作品所处情景和上下文有所参考。这一研究原则在前言中被强调过,其具体实施则体现在本书的第二部分。塔拉斯蒂在此集中分析了八部西方音乐经典之作。他尝试根据每部作品的不同需要,运用不同的符号学分析工具。例如在第五章《贝多芬的〈华尔斯坦〉》中,在空间维度、时间维度研究的基础上,分析行动者的行动方式、陈述他们的模态性,需要时使用了符号方阵并概括了行动者的模态特性;在第六章《肖邦的叙事》中运用叙事程序的理念分析《波洛奈兹- 幻想曲》、运用模态分析研究《g 小调叙事曲》,以此证实肖邦音乐虽然表面看形式结构相对自由、内容富有个性及表情性,但其深层表述结构却有严密的构造原则;在第七章《音乐与文学》中研究李斯特的《奥伯曼山谷》,则侧重使用同位素性理论,发掘音乐作品与作曲家钟爱的文学作品及其个人经历直接的关系及此关系如何外显;第八章《音乐与视觉艺术:图画与漫步》着重应用了皮尔士的肖似性、迹象和象征符号理论,希望发掘在音乐如何利用外在的肖似性、迹象和象征将作曲家想表达的实际内容以音乐方式内化,又如何将作曲家及演奏者的观念外显等等。

三、实证与直觉融合的论证方式

塔拉斯蒂在对音乐文本进行符号学分析研究的过程中,一方面重视实证,希望通过形式化寻求一种令人“信服”的话语系统;另一方面尊重其在音乐聆听、演奏和体验的经历,不回避对音乐体验中主观感受的描述。理性与感性的融合与平衡,在音乐研究中并不是一件容易的事。为了达到“科学”“客观”的目的,塔拉斯蒂在本书第二部分对音乐作品进行极其精细、繁琐的划分并使用音乐符号学术语、图标甚至公式来形式化、概括、评估和分析它们。然而,需要注意的是,虽然他在分析研究中力图客观,但却没有回避音乐诠释是一种体验性、主观性很强的活动,因此他并没有完全避免使用一些情绪化或描绘性质的语汇。例如在使用同位素术语分析《奥伯曼山谷》时,塔拉斯蒂参考作品肖似性,为《奥伯曼山谷》设定(作者自称为“为这些同位素虚构标题”⑦)了五种基本同位素:厌倦、漫游、斗争或风暴、田园诗及泛神论者自然观的赞颂。由于综合参考了《奥伯曼山谷》的文学背景、作曲家李斯特的个人境况及审美偏好、肖似性(音乐符号与情绪或其他事件的同构)等因素,如此设定有其客观一面,但设定中主观感性的一面仍无法避免(基于音乐艺术的独特,笔者认为这是非常合理的)。比如对同位素“厌倦”的设定是由于塔拉斯蒂在音乐中感受到了“富于表情的,轻声,逐渐消失的,极其柔和的,哀伤的”情绪;对同位素“田园诗”的设定与其在聆听中产生的“太阳最后的余晖投射在一个战斗之后尸体遍地的旷野”⑧这一景象的想象有关。

四、希望缓解结构主义的“非历史主义”与传统历史方法之间的冲突

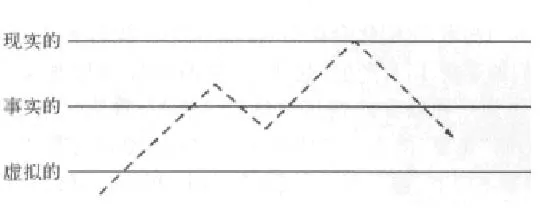

塔拉斯蒂试图在结构主义的“非历史主义”(或曰“非时间顺序的叙述结构主义”)与传统历史方法之间取得平衡。结构主义者认为认识的最终目标是发掘决定事件过程的非时间性的规则总体,即“结构”。因此,在结构主义中,事件(历史事实))与结构(历史规律)是割裂的,并且后者最为重要。⑨塔拉斯蒂的音乐符号学就力图寻找及归纳出各种音乐表意活动中的元语言,其中非常典型的例子是其文中的图例2.4“音乐思想的展开”(见图例1)。仅从图例标题和图例的视觉形象看,人们会以为其在考察一个历时性活动。但实际上,这里考察的是“音乐思想的展开”这一种过程的结构。这个结构只关心音乐思想展开的规则,而不关心无论是在共时还是历时中的任何具体的音乐事件或它们的演变。这正印证了格雷马斯所说的,“表达层上的时空——在书面话语中——实际上仅仅是意义显现的方式,意义本身既不属于时间也不属于空间”⑩。

在《音乐时间》一章中,塔拉斯蒂基于音乐艺术的特殊性承认了音乐的历时性对音乐理解的重要性;“音乐符号‘生成过程’的效果必须被看作一个积累的过程,它基于这样的事实,即听众的记忆储存了先前的音乐事件,从而不断影响‘现在’听到的任何事件的体验”⑪。不过需要注意的是,他仅是把这个记忆的积累过程当作一个背景,真正吸引作者的是这个过程的记忆样式及期待样式,以及以此为基础建立的一种无时性的元语言,一种音乐结构语义学。另一方面,塔拉斯蒂在第二部分“分析”中,确实是严格依据作品被创作的时间顺序展开的,因此他认为他的著作有如此“强烈”的历史感,应可以被称为“符号学视角中的音乐史研究”⑫,并希望借此弥补音乐符号学与传统历史方法的鸿沟。此外,在具体的分析中,塔拉斯蒂对作品包括作曲家生平及作品的历史背景等方面的“语境”是非常关切的,这种种研究思路表明他确实努力挣脱传统结构主义分析法对历史方法方面的忽视,而希望在两者之间取长补短,以取得一种学理上的平衡。

图1 音乐思想的展开⑬

结 语

于润洋先生在《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》中第一次在国内提出“音乐学分析”的概念,希望研究者能将考察音乐作品的艺术风格语言与揭示音乐作品的社会历史及价值观内涵两者融汇起来,从而实现对音乐作品的整体形成一种高层次的认识。⑭然而,音乐作品的展开有其自身的内在逻辑,音乐形式分析与音乐美学、史学等学科的言说方式泾渭分明,将它们融汇起来并非易事。塔拉斯蒂通过《音乐符号学理论》以极其严密的逻辑思维构建了一个完整的音乐符号分析体系。在该著作中,他将符号学原理与音乐学、心理学、哲学、美学、史学等学科的方法及成果融合,并用符号学分析的术语形式化它们以此架设起音乐形式与内容之间的桥梁。因此,该分析体系具有很强的可操作性,其突出的优势在于它一方面可以对音乐本体进行“庖丁解牛”般的解析,另一方还可以在解析的过程中建立起沟通音乐与其背后的语言世界的桥梁,打开人们了解音乐作品内涵的窗口。但是,我们也需要看到,塔拉斯蒂的研究是立足于西方音乐及文化之基础上的,有些分析方法未必适用于非西方音乐。因此,我们在借鉴或运用其理论时,也不可全然地“拿来主义”,直接生搬硬套,还需要根据音乐事件或作品的具体情况和研究目的对其理论进行发展与调整。

从《音乐符号学理论》的前言中,我们可以知道,塔拉斯蒂历时15 年的时间才完成此书。我国音乐符号学专家黄汉华教授获该书英文版后,从初步翻译、深度校译到最后付梓又前后花了5 年时间。如此一部总共耗时20年、洋洋洒洒44 万字的《音乐符号学理论》中文版,想必称其为一部音乐符号学巨著应不为过,亦可见上海音乐出版社将其纳入“西方音乐人类学经典著作译丛”的良苦用心。

正如塔拉斯蒂所建议的,欲更好地理解此书,需要对索绪尔、皮尔士、格雷马斯甚至洛特曼及巴赫金等符号学家或学派的理论有一定的了解。笔者以为,运用跨学科思维,将符号学、结构主义、叙事学、音乐作曲理论、音乐学、音乐心理学等学科进行跨界把握也有助于对此著作的理解。与此同时,虽然这是一部高度重视逻辑严密的著作,鉴于塔拉斯蒂在作为音乐学家、符号学家的同时,亦是一位造诣很高的钢琴演奏家,因此笔者留意到,其在音乐聆听、演奏中的感性体验在这高度理论化的著作中,是一条若隐若现的思考及研究线索。

①[芬]埃罗·塔拉斯蒂《音乐符号学原理》[M],黄汉华译,上海音乐出版社2017 年版,第4 页。

②以上资料参考于颜小芳发表于“符号学论坛”网页中的发文;魏全凤《存在符号学理论简述》[J],《天津外国语大学学报》2014年第6期;埃罗·塔拉斯蒂《存在符号学》[M],魏全凤、颜小芳译,四川教育出版社2012 年版,“中文版序言”中作者对自己学术生涯的回顾等资料。

③同①,《前言》第26 页。

④[法]弗拉索瓦·多斯《从结构到解构法国20 世纪思想主潮》[M],季广茂译,中央编译出版社2005 年版,第7 页。

⑤同④,第9 页。

⑥⑫同③,第27 页。

⑦同①,第184 页。

⑧同①,第186 页。

⑨李幼蒸《结构与意义》[M],中国人民大学出版社2015 年版,第506 页。

⑩[法]A.J.格雷马斯《论意义:符号学论文集》[M],吴泓缈、冯学俊译,百花文艺出版社2005 年版,第105 页。

⑪同①,第59 页。

⑬同①,第67 页。

⑭于润洋《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》(下)[J],《音乐研究》1993 年第2 期,第86—99 页。