时间为什么不能是点状的?

姜 宇 辉

(华东师范大学 哲学系,上海 200241)

点状的时间,在西方哲学的发展历程中似乎早已成为一个原罪。从芝诺关于“飞矢不动”的悖论,直到柏格森对“思维的摄影机机制”的批判,几乎没有哪个哲学家心甘情愿地接纳点状时间这个基本图景。其中缘由想来大致有两个:首先因为点状时间是日常的,而哲学的反思注定不能局限于、满足于这个“前反思”的“原初信念”。奥古斯丁在《忏悔录》第十一卷中的那个根本困惑鲜明体现出这个要点。其次,更是因为点状时间是科学的,而贯穿20世纪的哲学发展历程,从现象学到后结构主义,几乎无一不对科学的世界图景持谨慎乃至抵制的立场。但单就这两个缘由而言,似乎又不太充分。常识亦可以成为推进哲学反思的有利契机,科学也往往对哲学的发展起到启示乃至引导作用。由此势必需要对点状时间的症结给出更为根本和彻底的哲学批判。借用德勒兹在《差异与重复》中对时间的第一种综合的深刻剖析,可以将此种症结凝练概括为:“时刻(instant)的序列既形成着时间,也同样瓦解着时间;它所标示出的唯有方生方死的点。”[1]97一句话,点状的时间,根本就不是时间。要么,它是时间的“异化”形态,将时间的本性归结到种种外部的、“非时间”的要素(尤其是空间);要么,它是时间的“破坏”力量,深入到时间的最深处展现出巨大的、难以挣脱的蚕食作用。

但如果点状时间的错误是如此明显,明显到连融贯的定义都无法给出,那它又何以在哲学史上盘踞近两千年的时间,困扰着从古希腊的埃利亚学派一直到20世纪初的现象学的漫长哲学历程?悖谬在于,即便在哲学上一次次被证明为虚妄,但它仍然时时刻刻在日常的经验中清晰呈现;更为致命的是,即便在哲学上屡屡被斥为“不可能”,但它仍然经由技术和媒介的手段日新月异地、实实在在地被“制造”出来。这大概亦正是海德格尔在《时间概念》这篇早期的简短但却经典的文本中的追问所在。他开篇就明确指出,之所以又要不厌其烦地重提点状时间(“现在点[Jetztpunkt]”),那正是因为科学的发展,尤其是“物理学研究的进展”[2]9又将这个难题重新抛给了哲学。那么,“时间是如何与物理学家照面的呢?”[2]10这大致体现出三个特征:一是重复循环,二是先后次序,三是均匀统一。其最根本的甚或唯一的维度就是“现在”,其最重要的物质载体正是“时钟”。海德格尔接下去随即从对时间的追问转向对自我的追问,在后面的篇幅中更是对时钟的点状时间无所涉及,这似乎又有些仓促了。固然,对时间的追问必然要关联到对人类生存境况的深刻反思,这两种追问注定是始终密切关联在一起的。借用斯蒂格勒的精辟说法,围绕时钟所展开的关于时间是“什么”的思考,必然同时关联到围绕此在的生存论展开的关于“谁”的追问。[3]262而当海德格尔过于匆忙地从“什么”返归“谁”的时候,似乎恰恰忽略了一个根本性的事实:在我们的时代,“什么”始终都密切纠缠着“谁”,甚至可以说并不存在一条经由“什么”的迂回最终回归“谁”这个本原的思索“道路”。今天,“什么”不仅构成了“谁”的关键要素,甚至界定了“谁”的本质,僭取了“谁”的内在核心。这样一来,对“什么”的追问,对时钟的点状时间的质询,必然再度成为今天的时间哲学的显要主题。遗憾的是,斯蒂格勒虽然颇为深刻地揭示出“什么”与“谁”的内在关联,但对时钟时间的思索却并无所推进。在他看来,时钟的“实时”效应最终所制造的无非就是“无未来的没有时间的时间”,“在这类条件中,时间是死亡的以及在死亡中实现的技术综合”。[3]263这个看似悖谬的说法除了再度重复了点状时间之不可能性这个古老悖论之外,其实也没有说出更多的东西。在后续的《技术与时间》第二卷之中,他再次重复了这个悖论(“所谓实时并不是时间……但它依旧是时间”[4]),随后便全面转向对记忆问题的分析。这似乎也过于仓促了。海德格尔问道:“人类此在在发明怀表和日晷仪之前就已经为自己装备了一个时钟,这是怎么一回事?”[2]11难道我们不应该首先牢牢抓住这个问题,进一步追问,到底时钟制造的是“什么”时间?这种时钟时间不断渗透、掌控乃至改造着我们的生存,这又“是怎么一回事?”

一、“现在点”的曲折命运

但是,在进一步追问之前,我们倒想向海德格尔首先抛出一个质询:时钟作为一个年代如此久远的计时工具,它本身的形态也已经发生了许多次关键的、本质性的变化。那么,您在这里所指的到底是哪一种时钟呢?还是说所有的时钟都以大同小异的方式来“循环”“有序”“均质”地测量时间,根本无需细分,甚至根本无需质疑这个明摆着的事实。

可以想象,当海德格尔构思他的《存在与时间》的时候,他耳边听到的或许是木质的挂钟或座钟“滴答滴答”的走时节奏。这样的节奏显然更倾向于将时间“把握为无限微小而离散的单位的总和”。[5] 20但人类历史上的时钟形态当然并非只此一种。甚至不妨说,这样的“原子论”式的时钟亦是相当晚近的一个发明。姑且不论之前的“时钟”形态为何,单就20世纪而言,它就已然发生了两次重要转变。其实在海德格尔发表《时间概念》这篇讲演的时代(1924年),新的电子钟已经开始悄然登上历史的舞台(1916年),它用“秒针的顺畅流动”[5]20取代了顿挫间断的节奏,而且此种取代是全方位的,不仅视觉形象上以“流”消融了“点”,更是从听觉上以近乎无声的运动抹除了“滴答滴答”的鲜明印记。但电子钟仍然不是终点。今天的数字钟对之前的所有时钟的可见形态的缩减和还原近乎极致,它不仅无声,更是将流动的指针、圆形的表盘都取消掉,只剩下屏幕上的数字这个极限简约的形态。早期的数码表上的数字还往往带有闪烁的显示效果,但如今各种电子屏幕上的时间(从电脑到手机)几乎都清一色是凝止的数字。它也在“变化”,但要么,那个变化就是纯粹量值的增减,完全失去了时间绵延或伸缩的体验。要么,更常见的情况是你根本感知不到或根本不关心那个变化的存在。试想,若真的有人死死盯着电脑右下角的时间格,一直等到时间跳到下一个数字,那可真是一种极度疯狂的体验。

图1

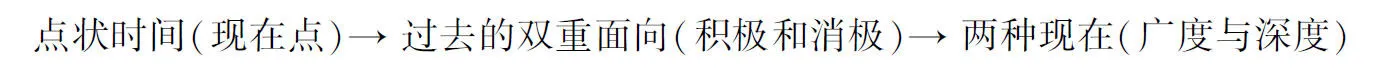

从机械钟到电子钟再到数字钟,时间的形态也从“点”到“流”再到“数字”。在这个转变的过程之中,“此在”的生存体验当然也在发生鲜明的变化,但更重要的难道不是先搞清楚这个过程的来龙去脉及其含义?在《1880—1918年间的时空文化》这部兼擅史与论的著作之中,史蒂芬·科恩(Stephen Kern)就清晰梳理了时间三个维度在现代早期的转换更迭图景。其中颇多值得玩味的细节,但我们仅根据图1大致勾勒演变之主线:

注意图1并未纳入未来的向度,主要原因是科恩对未来的阐释相对薄弱,可资借鉴之处不多。而我们更想基于他对现在和过去的辩证进一步导向对德勒兹《差异与重复》中的三种时间综合的阐释,进而澄清第三种时间综合(即“纯空时间”)的真正含义。

在图1中,一个最为鲜明的特征是,它始于点状的时间(典型形态正是滴答走时的机械钟),而最终所回归的仍然是“现在”。只不过,经历了“过去”这个中间阶段,现在的形态也发生了根本性的变化。让我们结合科恩的论述简释其中要点。在点状时间日益主导生活和社会之际,为何过去和记忆的维度并未衰退,反倒是呈现出更为强烈的回潮?主要的原因大致有三个,尤其体现为三重对立:首先是机器和生命之间的对立。借用斯蒂格勒的说法,机械钟的点状的、原子论式的时间是“死亡的时间”,最终只是冷冰冰的现在点之间的更迭,因而只有在回忆、传统和历史之中,才能真正发现绵延、持续和创造的生命体验。其次是公共领域和私人体验之间的对立,亦可借用布鲁门伯格(Hans Blumenberg)的著名说法,即“生命时间(life time)和世界时间(world time)之间的分离”。[6]16作为掌控和形塑公共领域的重要力量之一,点状时间是“同质的”“标准化的”“整齐划一的(uniform)”。[5] 11-12这显然会与异质的、流变的、差异性的私人时间产生激烈的对峙。科恩就援引了卡夫卡的自述将公共时间和私人时间的此种“令人发疯的冲突”呈现得淋漓尽致:“我无法睡觉,无法醒来,无法忍受这种生活——或更准确说是这种次序井然(successiveness)的生活。”[5]17滴滴答答的顿挫节奏将所有人都卷向一个不可逆的、相同的方向。在这个强大的公共时间的裹挟力量面前,个体的生命体验不仅变得微不足道,还日益沦为模糊不清的阴影乃至幻影。当你每天晚上都伴着滴答声入睡,每天早上都被闹钟准时唤醒的时候,难道不会觉得生活和生命似乎正在离你远去?时间越是点状,次序越是明晰,生命的意义难道不就越是苍白和空洞?由此就可以理解科恩提及的一个现象:为何在绘画中很少有对时钟的明确表现,即使有,那也是扭曲的(达利)、充满焦虑的(塞尚)。第三是流变时间和点状时间的对立。由此亦可以理解,当小说家们从“意识流”中探寻新鲜的创作灵感之时,哲学家们(“柏格森的过去侵蚀着现在,詹姆士的过去流入现在,胡塞尔的过去黏附于现在”[5]45)所探寻的简直就是拯救生命的意义和自由的终极希望。这一根本差异,在柏格森的绵延概念之中得到了全面深入的阐释:流是连续,点是间断;流是质变,点是量变;流是不断的累积,而点则是不停的失去。这些要点自不待言,早已为学界熟悉,后来更是在德勒兹的生命主义中得到了登峰造极的发挥。但仅仅停留在绵延之流这个概念之上,却又显得疑难重重。

一方面,诉诸记忆和绵延,仍然无法有效化解私人时间和公共时间之间的对峙。虽然柏格森后来将绵延从意识的体验拓展至生命的演化乃至宇宙的本体,但这些形上的思辨和玄想并未能真正逆转时间日益同质化和标准化的主导趋势。或许“流动”的电子钟颇有几分近似绵延的状态,但随后席卷而至的数字钟可就是再度将“死亡时间”带向了无终结、无解脱的极致。即便哲学家和小说家怎样抒写、向往和赞颂生命的时间,但“整齐划一”的公共时钟仍然走时精准,踩着死亡的步点坚定向前。

另一方面,绵延的过去起到的并非仅仅是积极促进的作用,它在一定程度上恰恰对生命构成了限制、束缚乃至阻碍和压抑。这大概是科恩的论述中最令人惊叹的一个洞见,因为它适时地为柏格森(和德勒兹)式的盲目乐观的生命主义敲响了警钟。过去,或许不仅仅是自由和创造的源泉,同样也是挥之不去的重负、[5]61废墟和创伤。科恩至少点出了过去的“消极作用”在现代阶段的五重体现:一是弗洛伊德对童年创伤的论述;二是尼采在《历史学对于生活的利弊》中对“历史学热病”[7]的痛斥;三是易卜生小说中那些“僵死观念”的痛苦折磨;四是乔伊斯所忧虑的“过去”对于艺术家的“麻痹”作用。[5]55过去、记忆和历史的种种消极作用,当然还体现在建筑、艺术等各个领域。五即是尤为重要的普鲁斯特小说中所展现出的所谓被动的、“非自愿(involuntary)记忆”。与柏格森的那种一边倒式的赞颂立场截然不同,在普鲁斯特的复杂文本迷宫之中,过去的积极和消极作用、正面和负面效应几乎同样明显。被动记忆至少展现出三重负面效应:首先,过去的不期而至甚至骤然降临所起到的更是中断和瓦解的作用,而不再是连续和贯穿。在死亡的点状时间之中,生命是没有意义的;但在被动记忆的冲击之下,生命即便有意义,也往往只是未知而莫测的阵痛,失去了其内在贯穿的线索。其次,被动记忆所确证的不再是人的自由力量,而恰恰是被束缚甚至被操控的无力状态和傀儡地位。最后,从媒介和技术的层面上看,过去所体现出来的越来越不是人的自由意志,而恰恰是技术的加速意志。从古老的留声机和电影胶卷,直到如今功能愈发强大、容量愈发巨大、体积也愈发庞大的服务器和数据库,记忆和过去早已跟人类自身的能力没有瓜葛,而更是机器本身的存储、回放、搜索、处理能力的种种体现。由此我们确实可以理解,为什么易卜生会把历史视作一个陈列死尸的博物馆,[5]62为何乔伊斯又会大声疾呼,只有重新“抓住此时和此地”[5]56才是挣脱历史的重负和魔咒的唯一希望。

二、当下何以“延展”

然而,乔伊斯和易卜生所要竭力“抓住”的现在断然不可能是机械钟的死亡的点状时间,他们想要的是通过重新激活现在,唤醒现在的“生命”进而来对抗过去的强大阻碍力量。如何激活呢?既然“现在点”的一个先天顽疾就在于无法真正建立起点和点之间的内在连贯,那么至少还有一条途径可以拯救、唤醒点本身的生命,那就是由点出发进行“拓展”。点与点注定连不成线,但点本身却可以具有广度和厚度,这也是生命强度的一种体现。生命的意义,可以在连续的生成流动之中去创造,但也完全可以在当下就获得一种提升与增强(a single heightened moment)。[5]85在全书的第三章中,科恩阐释了对“当下”进行拓展的两种方式:一是“空间上的延展”;二是“时间厚度的增加”。[5]87第一个方面体现于“共时/实时”这个方面,它所展现出来的现在点之拓展可以概括为时间对空间的征服。时间本身的形态并没有发生变化,仍然是点状的先后线性次序,但借助远程传播媒介和传输技术的推波助澜,我们在每个点上所得以经历到的事件的数量和范围都得到了巨大的、几乎无边无际的拓展。小至微观粒子,大至宇宙星体,无论距离的远近、量级的殊异,所有发生的事件都越来越被拉近到“同一个”当下。甚至可以说,伴随着互联网和物联网的蔓延拓展,人类似乎越来越趋向于一种“上帝视角”,在一个“当下”便可俯仰天地、遍览万物。克洛岱尔(Paul Claudel)所说的“整全的当下(the present in its totality)”[5]70在当时或许只能停留于诗人和画家的想象,但在如今则越来越变成令人兴奋亦令人迷狂和焦虑的现实。鲍德里亚和维希里奥对“实时”所展开的连篇累牍的批判就是明证。

但即便实时在空间上的拓展最终会导向技术霸权的深渊,仍然还存在着另一种对当下进行拓展的方式:不是从空间这个外部的范围和条件入手,而是真正回到时间本身,对“现在点”本身进行一种“时间性”的拓展。简言之,现在点无需消融于绵延以获得救赎,它本身就可以展现出另一种截然不同的时间性深度和厚度。点的运动可以具有两个趋势,一是“凝缩”(凝聚、收缩),二是延伸、拓展。当点倾向于凝聚之时,它呈现为无限可分的越来越微小的单位;反之,当它拓展之时,则在自身周围铺展开氛围与光晕(halo)。“当下的绵延”,这看似如此悖谬的说法,却确实在19世纪末到20世纪初的心理学和哲学之中获得了深入的研讨。冯特和胡塞尔就是明证。但科恩充其量只是触及了这个要点,而全然无力对其进行推进。我们看到,“当下的绵延”只是一个美好但却脆弱的愿景,因为它包含着看似难以克服的巨大困难。如果说“实时”的那种令人喜忧参半的力量实实在在地来自技术发展的持续推进,那么,当下的那种绵延之力到底又来自哪里?想象、直观、内时间意识的综合?但与技术力量相比,这些“精神的力量”到底又能具有多大的强度和多久的耐性呢?不妨追问得再直截了当一些,如此拓展开来,绵延出去的现在在何种程度上是真实的时间性运动,而并非单纯是心理的效应乃至精神的幻觉?

求助胡塞尔的现象学显然不是一个明智之举,因为无论怎样突出当下的作用和地位,都无法改变内时间意识本身的连续性的绵延本性。一句话,当下在胡塞尔的时间现象学中的地位从来不是,也绝不可能是根本的、基础的,它的拓展一定要在绵延之流这个基本前提之下才能真正得到解释和说明。既然如此,那是否可以如实时那般,也将“当下的绵延”带回到现实的社会背景和技术媒介之中来进行相对切实的考察?在这个方向上,诺沃特尼(Helga Nowotny)的名作《时间:现代和后现代经验》(Time:TheModernandPostmodernExperience)足资借鉴。书中明确将“延展的当下(extended present)”作为洞悉加速时代的时间特性的一个关键要点,这与本文的分析有着明显契合。仅从标题上来看,似乎它仍然将时间的“经验”作为阐释的要点,并未真正超越胡塞尔现象学的窠臼。但实际上,诺沃特尼亦明确将时间经验纳入社会场域,尤其是技术加速的迫切现实之中。正是加速(acceleration)这一根本性的发展趋势导致了延展的当下,由此同时必然伴随着两个明显的效应:一是未来的消失,二是过去的滞后(“过去无法足够迅速地消化垃圾”[6]11)。简言之,当下的延展从根本上导致了时间日益“脱节(uncoupling)”,[6]11当下越来越脱离了与过去和未来的维系,突显为独立的中心。不妨比照一下这种脱节的加速时间与上文论及的几种时间性之间的明显差异。首先,它当然不同于机械钟的现在点的先后更迭的顿挫节奏(简称为时间A),因为在后者之中,时间根本没有脱节,反而展现出极为秩序井然、方向明确的运动形态。其次,它也不同于积极的过去形态(即绵延,简称为时间B),因为在它这里,过去根本不是创造和自由的本原,而充其量只是加速的技术发展所不断留下的垃圾和废墟。从这个意义上说,它亦不同于消极的过去形态(简称为时间B’),因为过去也没有那种偶然莫测地突入当下的震惊和破坏的作用。无论废墟怎样宏伟,垃圾怎样浩荡,在加速的主导趋势面前,都无非只是苍白的布景,或至多是稍显棘手的难题而已。毕竟,真正令人震惊的绝不会是残存的痕迹,而恰恰是加速而至的那个“陌异”的未来。

至于当下的两种拓展形式,实时(简称时间C)和光晕(简称时间C’),看似呈现出明显的脱节形态,但问题并不如此简单。实时的空间拓展固然也将当下突显为中心,但实时的时间却未必一定是脱节的。相反,它或许从根本上只是机械重复的时间的一种增强形式而已,只是将越来越大的空间范围都纳入精确的时间计量系统之中。时间C’看起来更接近脱节的时间(简称时间D),两者之间有两个本质上的相通之处:都是“拓展的当下”,而且通过此种拓展都试图将过去和未来更为紧密地拉向当下。但相似性不能遮蔽两者之间的根本差异:时间C’之所以要拓展当下,拉近过去和未来,最终还是为了维系时间的连续运动,胡塞尔的“光晕”这个形象已经充分说明此点;但时间D就不同了,当它在加速的技术背景之下不断将过去和未来吸纳入自身的时候,反而越来越使当下脱离了时间运动的连续轨道,既没有明确的方向,也没有稳固的基础。一句话,脱节的时间,越来越让当下成为了孤岛,让过去和未来成为空虚不明的背景。这绝对是加速时间的最大悖谬,也是加速时间与现代性时间之间的最大差异。看似现代性时间的实质就是不可遏制的求“新”、求“变”,但它毕竟有着一个明确地朝向未来的趋向,一个以进步、发展为基调所敞开的未来(an open future)。[6]10但时间D就截然不同,未来在这里发生了实质性的变化。伴随着当下不断拉近未来,“未来和当下之间的关系就转变了,未来得以被操作(put into operation)——在当下”。[6]52未来不是不断创新、未知莫测的开放的前景,恰恰相反,当时间不断加速之时,未来越来越迅疾、直接地变为当下,甚至最终成为当下自身的一个“延展”出去的部分。[6]52-53“未来就是当下(future is now)”,这真是加速时间的最真实写照。由此,诺沃特尼极为深刻地总结:时间D不再是线性的,而恰恰是“循环的”。[6]54一方面,它从本质上说确实是点状的,但点与点之间却是脱节的,既没有重复的节奏,也没有连贯的过程。不妨说,每一个点都是绝对异质的。但另一方面,每一个点又都是延展的,只不过此种延展不是如时间C’那般光晕式洇开,而是反之向着自身、向着内部“循环式”地回收、凝缩,将未来和过去不断吞噬进当下的无底“黑洞”之中。加速,既是不断消失的未来,又是不断累积的废墟,但更是不断深化的当下。只不过,这个当下的“厚度”不再如时间C’那般指向有和肯定,反倒是全然地、不可逆地滑向无和否定。对于现代性时间,未来即天堂;但对于加速的时间,当下即地狱。

三、时间的第三种综合

显然,我们有理由不认同甚至不接受加速的时间图景。接下来我们就结合德勒兹在《差异与重复》及后续著作中的时间理论,来深入探讨两个相关问题:首先,第三种综合能否等同于时间D?其次,如果不能,那么是否可以从第三种综合入手,寻求超越加速时间的空洞循环的有效途径?

初看起来,三种时间综合与从时间A到时间C的转化是异常契合的。这种契合既体现在哲学思辨与历史线索的呼应,更体现在一个核心要点,那正是我们开篇就提及的“什么”与“谁”的问题。从时间A到时间D,两者的关系发生了明显变化。时间A和时间B之间所呈现的是“什么”与“谁”的鲜明对峙,尤其体现为公共时间与私人时间的分裂。到了时间B’,“谁”开始呈现出压倒性的优势,随后引发时间C和C’的抵抗形态。但这两种形态又有所不同。时间C突出的是“什么”的方面,而C’则显然明确指向“谁”。然而,分分合合的历史运动到了时间D似乎终于告一段落,因为在加速的世界图景之下,“什么”看似对于“谁”取得了一劳永逸的胜利。

在德勒兹这里也同样如此,但细节变得更为复杂。在第一种综合中,“什么”和“谁”的问题已然清晰呈现。德勒兹将第一种综合区分为由低到高的三个层次:最低的层次是“自在(en-soi)”,即现在点的机械重复“序列(succession)”;中间层次是“自为(pour-soi)”,即机械“重复”之中产生出来的“差异性”的关系,尤其体现为“凝缩(contraction)”的内在节奏;最高层次是“为我们(pour-nous)”,指向更高阶的认知能力的表象和反思作用。[1]98如果说自在和为我们分别对应着什么和谁这两极,那么自为的“被动综合”就是两者的居间形态。凝缩作为综合,强调的是“当下(présent)”不同于无广延的“瞬间(instant)”,而是已然将过去和未来作为自身的延展维度。[1]97就此而言,凝缩与时间C’是极为一致的,都试图在最基本的层次之上将“谁”作为“什么”得以可能的根本前提。这一点其实早在奥古斯丁那里就已经说得很明白:“我以为时间不过是伸展,但是什么东西的伸展呢?我不知道。但如果不是思想的伸展,则更奇怪了。”[8]269一句话,现在点本身并没有延展,延展的只是人的心灵活动,尤其是“注意力”(Attentioperdurat)。注意力恰恰是时间得以流逝,得以被测量的基本前提。[9]

德勒兹同样指出,凝缩的最明显缺陷正在于难以持久。作为时间得以延展和流逝的主观前提,注意力的最大问题正在于总会疲惫(fatigue),[1]105无论心灵动用怎样的努力将自身保持在专注的状态。一旦注意力陷入注定衰竭的趋势,那么凝缩的综合也就随之逐渐松动乃至瓦解。由此,时间综合势必需要一个更高的条件,它能够给凝缩提供源源不竭的精神能量,这当然就是记忆这个庞大的本体。德勒兹对第二种综合的阐释全然是柏格森式的,他首先强调了过去和当下的三种基本关系(“同时”“并存”和“先在(préexistence)”),[1]111-112进而明确将过去视作精神自由的终极根源:“自由,就是可以选择层次。”[1]113第一种综合始终限定、束缚于水平层次之上,但第二种综合就为其提供了无数交叠并存的“纵深”层次。

但第二种综合同样存在着自身的问题,由此导致向第三种综合的过渡。德勒兹的解释也非常吻合于时间B向B’的转变。他指出,如果说第一种综合是凝缩,那么第二种综合就是“包裹(emboitement)”,[1]110这个形象的说法极为生动地展现出过去对于当下的僭取和吞噬的势态。而第三种综合之发生,正是源自这个近乎时间C’的基本形态。一个明显的证据正是,在第二种向第三种综合过渡的关键段落,德勒兹重点提及的正是“非自愿记忆”。[1]115从时间C’的角度才能真正理解第三种综合的发端,这也是本文意图达成的核心论点。

在三个综合里面,前两个都清晰明确,唯独含混晦涩的第三个却引发了学界的无数揣测。德勒兹对第三种综合的基本说明有两个,皆让人极为费解。首先是时间作为“纯空形式(forme pure et vide)”,[1]117但这个抽离了所有具体内容的时间难道就像是康德式的感觉直观的先天形式?其次,时间不再是“基数(cardinal),而变成了序数(ordinal),也即一种纯次序(ordre)”,[1]120但这难道不是倒退回时间A的机械重复?当然不是。因为德勒兹随后对这种“纯次序”又有两个进一步的解释。首先,这个次序不是线性的、均质的,甚至也因为缺乏内在连贯节奏而不可测量,因为它是“最彻底的变化”。其次,每一个现在点都是绝对异质的,“不相等的”。[1]120如此看来,这个纯空时间可以说将“什么”推向了极致,它作为“不相等自身(l’inégal en soi)”,[1]121全然拒斥了任何从“谁”的主观条件进行综合的可能,无论是基本而孱弱的注意力,还是强大而包容的记忆,都无从为这个纯次序提供任何内在连贯的线索。

然而,这个纯空次序到底是怎样发生的呢?一方面当然是来自过去的包裹作用必然会在心灵之中造成未知莫测的震惊和打击。化用德勒兹的说法,如果自由是命运(destin)的话,[1]113那么创伤也同样是难以摆脱的命运。这或许也是他随后重点援引弗洛伊德的死本能的根本缘由。但另一方面,纯空时间又展现出与时间D的明显近似。首先,第三种综合始终是围绕重复的当下而展开的,但这种重复是“过度的”,[1]122因为点与点之间是绝对不对等而断裂的。其次,它同样有着鲜明的未来指向,而且不是那种开放的未来界域,而是与当下形成紧密循环(cercle trop simple[1]122)的未来。这也是为什么尼采的“永恒轮回”被用来作为第三种综合的经典形象。由此,我们得以看到,德勒兹的思路与科恩给出的历史脉络稍有不同,因为他是从时间A到时间C’再到时间B和时间B’,最后到达时间D。对时间C的实时维度的忽视(或忽略)并非偶然,因为至少在《差异与重复》的语境下,技术从未成为思索时间的重要背景。或许正是这个对技术的忽视导致了第三综合最终陷入难解的困境。在诺沃特尼看来,时间之所以脱节,根本上是源自技术的加速趋势;那么,对于德勒兹来说,到底是依何种力量才得以实现纯空时间的效应呢?无论是尼采还是弗洛伊德,看起来都不足以给出一个充分的解释。

即便如此,德勒兹却并未放弃纯空时间这个洞见,在随后出版的《意义的逻辑》中,他更是将其视作“时间的永恒真实”,[10]194并冠之以一个古老美好的古希腊词Ain。在这里,他的时间性理论至少发生了两个明显转变:首先,三种综合简化成了Chronos和Ain这两种。其次,“谁”的维度全面消隐,时间的主观条件全面让位于对“什么”这个自在本体的描述。这一点在对Chronos的解释中就已经很明显。Chronos意味着:“时间中满布着的唯有当下,而未来和过去只是与当下相关的两个维度。”[10]190看起来这无非就是第一种综合,但德勒兹随后的解释却全然放弃了时间C’的主观维度,而仅关涉物质运动。接下去,从Chronos向Ain的转换过程中又全然跳过了记忆这个庞大的本体和终极的主观前提。简言之,从“谁”彻底转向“什么”,进而放弃第二种综合,重申第三种综合,这是Ain学说的最突出特征。相比《差异与重复》,这个学说还体现出两重深化:首先,它更为明确地强调时间的点状形态,作为散布在意义表层的异质的“特异点(les points singuliers)”。[10]195其次,跟诺沃特尼的论述尤为契合的是,德勒兹同样强调特异点的那种消解“深度”的运作。或更准确地说,特异点的深度不在于心灵的延展,而更在于同时向着未来和过去的双重分裂。德勒兹的这个说法隐晦难解,但如果把它就理解成诺沃特尼所说的加速时间所造成的与未来和过去的双重脱节、断裂,那就顺理成章了。

四、结语:“现在尖点”作为“第四种综合”?

然而,如果说德勒兹的时间哲学与诺沃特尼的时间社会学之间只是相互佐证而已,那似乎又尚未完全达到本文的目的。我们本想从时间的第三种综合之中探寻超越加速时间的当下黑洞的有效途径。所幸的是,Ain理论并非是第三种综合在德勒兹哲学中的最后一次出现,在《电影》系列的第二部中,“现在尖点(pointes de présent)”的相关论述再次推进了思路,值得考察。当然,在《电影2》中回归的还有在《意义的逻辑》中明确阙如的第二种综合。重提柏格森及时间B,一个重要的原因还在于电影这种重要的艺术和媒介形态为第二种综合提供了切实的落实途径。这样一来,第二和第三种综合之间的关系就成为辨析重点。第二种综合集中体现于《电影2》的第四章,其中通过晶体、镜子、胚胎等具体形象展现了潜在和现实之间彼此莫辨的交融关系(不可辨识性(indiscernabilité)的原则(1)还可参考法文版:Cinéma 2: L’image-temps. Paris: Les éditions de Minuit, 1985。)。这无非是对时间B的种种具体展现而已。但到了第三章中,现在尖点和过去时面的说法显然更为接近第三种综合。虽然这一章的副标题仍然还是对柏格森的“评述”,但其中的时间性理论已经明显偏离了时间B和绵延的基本范式。这首先体现于为这一章奠定基调的两个哲学来源。

首先是格勒图森(Bernard Groethuysen)在《时间诸面向》(DequelquesaspectsduTemps)这篇文章中所提出的“空时间(les temps vides)”的深奥理论。这篇文章的重点本是在讨论时间和叙事的关系,而且“谁”(尤其是“自我[moi]”)的维度始终是阐释的中心。但在德勒兹的转述之中,这两个要点都省略了,只剩下当下作为“现在”(nunc)这条启示线索。在格勒图森看来,现在总是跟发生的事件关联在一起,它“标志(marque)”着“已经发生”的过去(“知识[Savoir]”)和“尚未发生”的未来(“行动[Faire]”)之间的分合关系。[12]237此种关系又体现为两个方面:一是“辩证的现在”,二是“直觉的现在”。前者只是过去和未来之间的连接点,并没有自身独立的地位。[12]242后者则截然不同,它首先指向对事件的充实的(rempli)生存经验(lenuncexistentiel[12]252),并由此将“现在点”突显出来,不再成为一个中间环节,而反倒是令过去和未来化作空虚的背景:“任何事件所处的时间都是无事发生的时间。”[12]263这无疑是对《意义的逻辑》中作为特异点的当下的另一个深刻的哲学证明,也由此明确再度唤起了第三种综合这个主题。

但德勒兹接下来对奥古斯丁的援引就颇令人费解了。确实,奥古斯丁有“时间分为过去的现在、现在的现在和将来的现在三类”[8]263这样的说法,但他之所以得出这个结论,一是来自“现在无广延”这个基本原则,二是为了引向心灵活动这个重要主题。换言之,若真的归类的话,奥古斯丁在这里所说的时间更接近时间A,而绝不可能是时间D。那么,德勒兹为什么要犯如此明显的错误,将格勒图森与奥古斯丁互证呢?一个显然的原因在于,若抽掉“谁”的维度而仅仅考察“什么”,那么无论是“空时间”还是“三种现在”都在强调时间的不连续性:“不会再出现连续的将来、现在和过去。”[11]157但(经由德勒兹化用了的)三种现在确实要比空时间体现出一重推进的含义:空时间将直觉的现在突显出来,呈现为孤岛的形态;但三种现在虽然也切断了过去—现在—未来的连缀锁链,却在不同的现在之间形成了一种“共时的,不可解释的”[11]157关系。因此,现在尖点的意义就展现出一种全新的时间性:所有现在点在当下、在同一个时刻的悖论性的并存。[13]在时间A中,现在点是前后相继的关系,不可能并存。在时间B中,现在点之间是真实并存的,因为都同样被“包裹”于庞大的记忆本体之中,这里没有任何“不可解释”的悖谬之处。进而,时间C的实时是现在点向着广大空间网络的拓展,而时间D更突出未来塌缩于当下的那种循环形态。但现在尖点就截然不同,它将不同特异点上发生的事件(“将要发生、正在发生、已经发生”)置于“可怕和不可思议的”[11]158共时关系之中,这就一方面鲜明呼应着《意义的逻辑》中的事件和Ain理论,又将其落实到电影这个主流的媒介形态之中。这一层推进是极具启示性的,甚至不妨将现在尖点之间的共时当作我们这个时代最典型的时间的“第四种综合”的形式。德勒兹在《电影2》里面或许还仅仅将其视作一种原创的叙事手法,但在今天的数码平台之上,对时间的任意操控早已是司空见惯的现实。时间的脱节,或许已然是不可逆的趋势,但我们仍然得以在散落的现在点上获取一种“充实”,以此来对抗加速时间的当下黑洞。这种充实不再来自记忆的本体,也不再依赖心灵的直觉,而是切实地借助技术的力量来寻求对现在尖点进行共时性编织的不可思议的诗意。