陈怡早期钢琴作品《多耶》中的音响组织研究

罗天羽

摘要:当代音乐的创作一直是近年来我国研究的重点领域,革新技法层出不穷,本文拟从分析的角度,探寻我国当代作曲家陈怡早期钢琴作品《多耶》中的创作思维。将其作品中所运用的创作手法加以分析论证,重点探讨具有民族特质的和声技法运用特色,并就中国当代音乐创作中的音高组合思维方式进行分析。

关键词:陈怡 多耶 和声 写实性 异构组合

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2020)12-0065-04

20世纪,一个社会急剧变革的时代,也是前所未有的知识科技化时代,在这一时期,社会的变革无时无刻不在发生着。纵然是音乐的领域内,也没有逃过社会变革所带来的急速转型。具体表现为各种思潮、各种观念以及各种革新式的作品相继问世。自20世纪上半叶以来,我国一代又一代的作曲家、理论家纷纷投入到了西方音乐技法的研究过程中去,并创作了大量的作品。随着研究的深入,作品的深度也在不断的增加。

如果说,20世纪西方的作品已经走向了反叛的道路,开始跨越了群众的听觉疆界,加入了更多的个人思维与革新因素,那么中国的一批作曲家则在借鉴的基础上,发展了我国的作曲理论与手法。更值得注意的是中国作曲家看到了我国民间音乐文化的独特性,使其与先锋式的作曲技法相融合,发展成为了带有浓重的民间气息的现代作品。

本文以美籍华裔作曲家陈怡早期的钢琴作品《多耶》为分析对象,拟探究其中的关于写实性和声技法的应用以及关于作品中旋律以及节奏的写实性手段,并进而由此提及关于当代音乐创作中的异构思维问题。

一、《多耶》的文化内涵

本文所分析的作品《多耶》是作曲家在1980年时,随中央音乐学院师生在广西采风时有感而作。广西素有歌海之称,在那里有着众多的民族,民间音乐文化极其丰富。多耶一词便来源于广西侗族的民间舞蹈。

多耶一词属于侗语语系,“多”含有唱、舞等多种意思,“耶”是侗族浩如烟海的民歌中的一大类,称为“团歌”,或叫“踩堂歌”,属于一种边唱边舞的合唱歌曲。所以侗家称唱耶为“多耶”。

耶”分“耶铺”(即赞贺耶歌)和“耶堂”(即踩堂歌)两大部分。规定女唱男答。每一组女唱三支,男答三支。女队唱时,手拉手围成圆圈,合唱一句,重复一句,两声部合唱,唱一句挪舞一步。男队唱时,手攀肩围成圆圈,边唱边晃舞移步,领唱者领唱一句,歌队合唱重复末尾三字。男方要答女方歌意,又步女方歌韵。唱耶歌的主要时期是正月初一至十五,以及村寨集体做客和有重大活动时演出。耶歌中的“耶段”内容最丰富,远问天文地理,神话历史,近问山水草木、鸟兽虫鱼、日常生活知识、生产知识和各种事物。由此我们知道,所谓的多耶主要表现侗族人民热烈的舞蹈对歌场面,作曲家正是有感于此,才创作了此部作品。作者在作品中并未加入更多的所谓哲理性思维以及内心的矛盾,作曲家在这首作品中主要想表现得乃是还原现场的热烈场景。因此,作曲家在这部作品中采用了极其丰富的作曲技法,来起到写实性的描绘效果。

二、作品中的写实性技法

所谓的写实性,其主要是指在作品中,作曲家对当时现场热烈的舞蹈对歌场面的还原,通过多种手段塑造其当时的所见所闻之景象,而不是过于注重内心矛盾的写意性刻画。在整部作品中,作曲家从各个角度进行设计布局,运用众多的创新手段描绘出了一幅形象的场面。包括十二音技法,各种不规则的节奏律动、旋律的游移等等。当然,在整部作品中不只是近现代的因素在内,作曲家在这首作品中仍然承继了众多的传统因素在内,比如作曲家在这首作品中仍然采用动机式的写法,将侗族的民间曲调贯穿于全曲之中。在结构上仍旧采用传统的三部性结构,只是其段落的界限已经趋于模糊化!所以,我们也可以说她的这首作品隶属于兼具传统性与创新性的结合体!该文侧重于作品中的写实性技法运用分析。

(一)主题旋律、节奏上的写实性

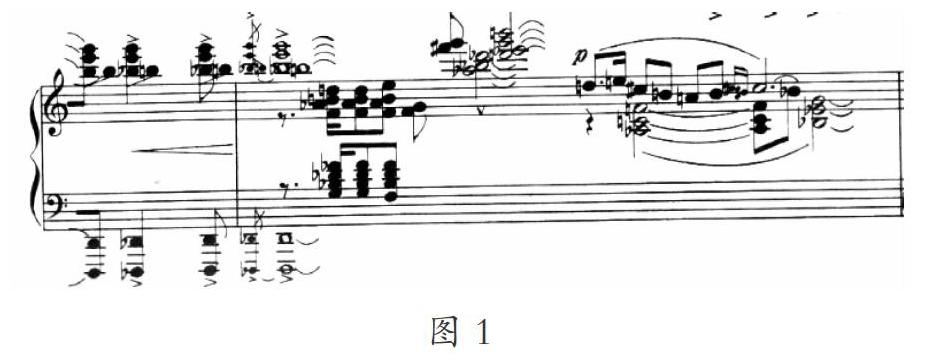

首先,旋律构建上,作曲家在这部作品中仍然运用了广西侗族的民间曲调作为素材,将其贯穿于全曲之中,起到了动机式的效果。如图1所示:

图1

在上图中所标记的旋律片段是全曲中的旋律动机,在作品中的各个角落皆有渗透。在这个动机中,旋律先是上行,而后是“小三度”下行紧接着级进折回上行,通过装饰音停留在C上。节奏采用附点与等分的节奏形式。

作品中的小三度音程乃是全曲中的特性音程,在作品的开始与结束位置作为重要的素材加以运用。作曲家在这里运用小三度主要为了表现少数民族音乐形象,将其代替本应出现的大二度音程①。纵观整部作品,作曲家运用了大量的小三度音程,就是利用这一特性音程,构建出全曲的特色。

当然,旋律动机中的装饰音运用也是作曲家表现少数民族特色的手法之一,作曲家曾提到了我国少数民族音乐的特色,装饰音是她所关注的重要特色之一,因此在这部作品中,装饰音被广泛的应用到了音乐的表现之中。

其次,节奏的运用也是极具特色的,作品中不但采用了多样化的节拍形式,部分段落隐退了小节线。更是在节奏的使用上体现了作曲家对民间音乐的高度领会。作曲家在此曲中采用了极其丰富的节奏形式。其中并不只是侗族多耶中的节奏类型,还包含了我国许多其他民间音乐的节奏,比如其中就运用到了十番锣鼓中的节奏。此观点在蔡韧先生的《東西方音乐文化的碰撞与交融——钢琴曲<多耶>的创作与启示》一文中已有提及。

(二)和声运用中的写实性

既然提及和声上的写实性,我们便可知晓其和声运用也是为了描景所服务的。在这首作品中,作曲家为了表现侗族民间的舞蹈对歌场面,在和声运用上采取了当时较为先锋的手法。传统的和弦构造已经被大力弱化,代之以各种新颖的音与音之间的组合。西方的功能性和声进行方式更是难觅踪影,而代之以音组与音组之间的连接。作曲家所采用的此种种手法,逼真的表现着我国民间音乐的原生态色彩。我国民间音乐多是以口头传唱为主,音与音之间的结合难免缺乏规则,而更加显得“去逻辑化”,作曲家在这首作品中所运用的种种手法,正是为了表现这种“无逻辑”所设计。深刻的体现出作曲家在这首作品之中所关注的写实性。

在这首作品中,作曲家所采用的和声组织手法较为多样化,其主要是强调音与音之间的结合,以音程的结合作为出发点,构建出协和与不协和的紧张度。笔者将其归类为异类音程的交叠、音程与和弦的交叠、异类和弦的交叠以及同类变音和弦的对峙四种类型,并予以阐述分析。当然这些音与音之间的结合均服务于主题写实性,作品中所有的音的组合皆是为了这一宗旨服务。

1.异类音程的交叠

所谓异类音程的交叠,是指两种或两种以上不同类的音程加以组合,形成音的叠置而非和弦的形态。此种叠置造成一种不协和、嘈杂的音响。这种手法在当代的创作中,已经成为了常用手法之一。如图2所示:

上图中,笔者所表示出的区域可以明显看出其异类音程的叠置,在A图中,犹如低音持续音的bD、bA与上方流动的bB、D,bB、E以及B、G构成了三种不同类型的组合,在这种组合中,既有协和的音程(如纯五度、大三度),又有不协和的音程(如大二度、增四度)出现。在B图中,左手声部的五度平行进行与右手声部的五度平行进行形成了对峙,产生一系列的不协和音响。

2.音程与和弦的交叠

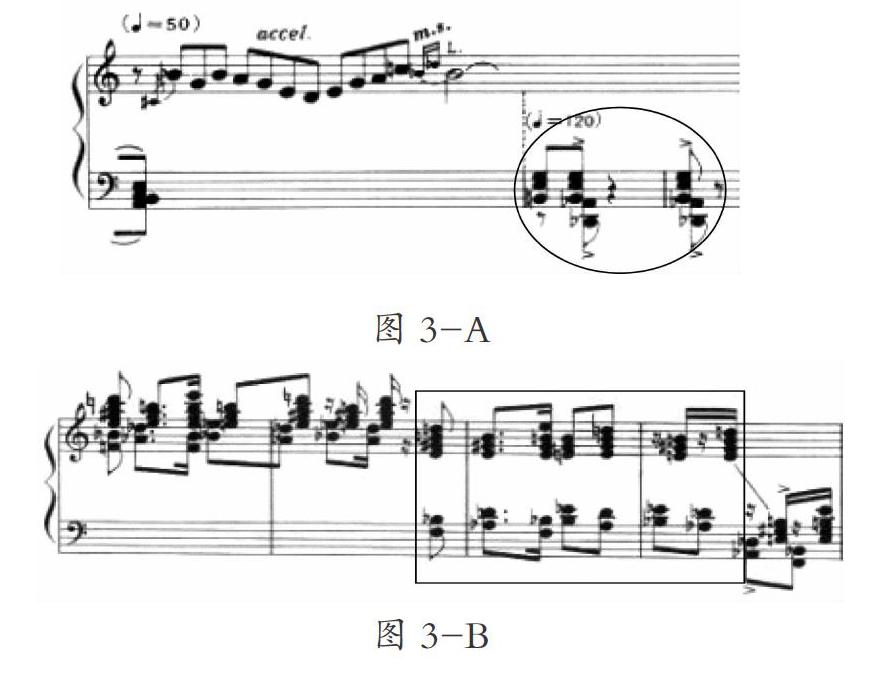

除了提及的音程与音程之间的交叠,作品中还运用了音程与和弦的交叠,犹如和弦的附加音一般,如图3所示:

上图中,笔者所标注出的和弦皆为低音采用音程,上方声部采用和弦的形式。图A中,低声部是两个纯五度的和弦,高声部是E小三和弦的第一转位形式。图B中,低声部采用四度音程的平行进行,而高声部采用大小七和弦与三和弦的形式与低声部形成叠置,构成音响上的不协和性。

3.异类和弦的交叠

异类和弦的交叠与异类音程的交叠具有异曲同工之处,在这首作品中,笔者为了增强音乐的紧张度,在作品中采用了和弦与和弦的交叠,但是此处的和弦交叠分为两种形式,不同类的和弦交叠以及同类的和弦交叠,异类的和弦交叠在作品中使用多处,如图4所示:

在上图中,所用的和弦音是相同的,作者在高声部和低声部中采用两个七和弦的对峙,并且在其中运用了bF与F共同处在同一节拍之下,构成一种既显厚重、又显嘈杂的音响。突出表现了当时舞蹈对歌的热烈场景。

4.同类变音和弦的对峙

同类和弦的对峙在这部作品中是指低(左手)声部的和弦与高(右手)声部的和弦同属一类和弦,但是其结构却不相同。两个和弦之间在三音位置上运用了变音形式。此种用法在作品中主要起到节奏模仿的作用,并无实际功能意义,所占篇幅并不太多,但是作曲家在高潮时运用了此种手法,有效的推动了全曲的高潮。如图5所示:

通过上图我们不难发现,低(左手)声部的和弦是F为根音构成的大三和弦,而高(右手)声部的和弦也是F为根音构成的小三和弦。同类不同音和弦的交叠,使得此处的音响既有厚度感,又具有一定的紧张度,其音响犹如广西民间铜鼓一般,既显厚重,又显嘈杂。此处作曲家将这种同类不同音的和弦加以交叠,就是为了模仿其民間的嘈杂音响,起到节奏的意义,其和弦并无实际的功能意义。

通过以上对旋律、节奏以及和声的分析,我们不难总结出作曲家在这首作品中所蕴藏的深意。在这首作品中,无论是在旋律、节奏的角度,还是和声运用的角度,作曲家所要追求的乃是极力还原民间歌舞的热烈场景,以求达到对当时现场的真正再现。其旋律以及节奏的运用上,极力刻划出民间音乐的游移性、不稳定性以及节奏上的非规整性。和声上,作曲家力求在音的组合上表现出现场的嘈杂、热闹的场面。此类非常规手法的运用有效的表现了我国民间音乐感性化的非常规节拍以及非常规音响声景。

注释:

①此处应为大二度,因我国少数民族音乐多为业余口头相传,并且演唱者均为受到过专业的训练,在演唱时,音的准确性全凭感觉,所以常有现微分音、滑音以及各种不协和音的出现。

参考文献:

[1]于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2001.

[2]钟子林.西方现代音乐概述[M].北京:人民音乐出版社,1991.

[3]中央音乐学院钢琴系编.中国钢琴作品选[M].北京:人民音乐出版社,1994.